高知県西部(幡多地方)に集中する白皇神社

高知県西部の「白皇神社」再考①

高知県西部の「白皇神社」再考②

高知県西部(幡多地方)に白皇神社が集中する事実に興味を惹かれ、神祇伯・白川伯王家とのつながりを見出そうと情報を集め、妄想を膨らませてきた。上記のブログ記事がその内容を書き綴ったものである。ところが空想で膨らんだ風船に針を刺すような資料が見つかった。まさに“「めだかの学校」は誤訳にあらずーー妄想は1つの事実ではじけ飛ぶ”となったかもしれない。

高知県西部の「白皇神社」再考①

高知県西部の「白皇神社」再考②

高知県西部(幡多地方)に白皇神社が集中する事実に興味を惹かれ、神祇伯・白川伯王家とのつながりを見出そうと情報を集め、妄想を膨らませてきた。上記のブログ記事がその内容を書き綴ったものである。ところが空想で膨らんだ風船に針を刺すような資料が見つかった。まさに“「めだかの学校」は誤訳にあらずーー妄想は1つの事実ではじけ飛ぶ”となったかもしれない。

「白皇権現の牛馬之守札発行権限は、幡多・高岡の二郡と与州宇和郡であったが、承応年中より土佐国全体の牛馬安全祈祷権が許され、与州分は差止めとなる」(『土佐清水市史』より)

白皇権現(神社)には「牛馬之守札発行権限」が与えられており、幡多・高岡の二郡と伊予(愛媛県)の宇和郡であったというのだ。この範囲が白皇(王)神社の分布とほとんど一致する。少なからず相関関係がありそうだ。

白皇権現(神社)には「牛馬之守札発行権限」が与えられており、幡多・高岡の二郡と伊予(愛媛県)の宇和郡であったというのだ。この範囲が白皇(王)神社の分布とほとんど一致する。少なからず相関関係がありそうだ。

次のような伝説が伝えられていることも、白皇神社が牛馬の神として信仰されていたことを裏付ける。

白皇神社(幡・橋上村野地―宿毛市)

ただし、因果関係を考える際は要注意である。牛馬之守札発行権限が与えられたからこれらの地域に広がったのか、あるいはこれらの地域に多数分布していたので、権限が与えられたのかは、別途考察しなければならないからである。牛馬の神さまで旧正月二十日には、村人たちが牛馬をつれておふだを受けにくると言います。昔はヤマイツキ(狂犬)が多くて、それが牛馬に食いついて困ったと申しますが、ふしぎなことに白皇さまの前までくるとばたばた倒れたといふことでございます。

『長宗我部地検帳の神々』(廣江清著、昭和47年)には、次のように考察されているが、どうであろうか。

白王の社は総計九〇(安・一、吾・一、高・二七、幡・六一)であるが、早くから開けていた中央から東の方に少なく、ほとんどが高岡郡と幡多郡(総数の三分ノ二)であることは、開拓神であることの一つの傍証ではなかろうか。またこのうち二五社は神田・神領を持たず、四〇社は無姓者のまつるものであることも、庶民―農民の神であることを物語っていよう。

これは畿内を中心とした一元史観に毒された発想と感じられる。土佐国は考古学的にも西から開けてきている。むしろ波多国造によって治められた幡多地方のほうが先進地であり、その支配領域に広く分布しているのが白皇神社なのである。一方、高知県東部で牛馬の神として祀られていたのは「野神」である。野神神社は関西地方でも牛馬の神とされていることと通じるようである。

白皇神社は野神神社に代表されるような牛馬の神の単なる互換なのか、あるいは全く異質な性格も持つ社なのか。語源的には東日本で祀られるオシラ様との関連も感じられ、新たな考察が求められるようになってきたのかも知れない。

PR

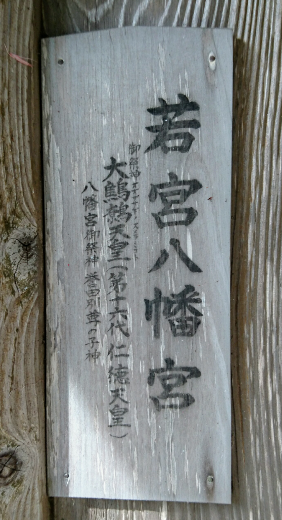

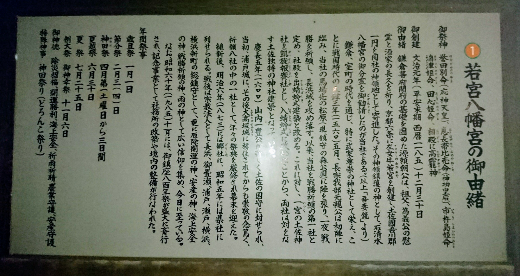

土佐群書集成第六巻『安芸郡川北村 御改正風土取縮指出幉(とりちぢめさしだしちょう)』(高知地方史研究会、昭和四十年)を見ると、先祖祭として若宮八幡が列記され、「百姓○○先祖」などと記録されている。川北村は現在は安芸市となっており、『御改正風土取縮指出幉』は庄屋仙頭勘八による詳細なる録上で、川北村の当時の様子を詳しく知ることができる。安政4年(1857年)安芸郡奉行は郡府定目制定を目的として管轄下の郷浦庄屋に命じてその管内の風土を各種の項目に亘って調査せしめた時の下書きであったと安岡大六氏は解説を加えている。

以下、若宮八幡について抜粋する。

以下、若宮八幡について抜粋する。

先祖祭

前島ニ有

若宮八幡 地下浪人 鈴江九郎平先祖

右同

若宮八幡 百姓 喜左エ門先祖

右同

若宮八幡 同 治右エ門先祖

中村ニ有

若宮八幡 同 九右エ門先祖

右同

若宮八幡 同 利蔵先祖

右同

若宮八幡 同 重右エ門先祖

右同

三多八幡 間人 兵作先祖

松田島土居道東ニ有

若宮八幡 有沢之先祖

松田島片甼ニ有

若宮八幡 松田島百姓 安左エ門先祖

江川西ノ沢二有

若宮八幡 江川百姓 恵右エ門先祖

愛媛県だけでなく、高知県でも江戸期には先祖を祭る若宮八幡のインフレーション現象があったと考えられる。松田島の若宮八幡について同指出幉は「松田嶋村ニ有 若宮八幡宮 神躰幣 伹往古松田嶋之領主竹崎杢左衛門大坂軍ニ討死仕空墓ヲ若宮ト称シ申由昔ハ繪像モ有之候処寶永四亥年十月四日之大変ニ流出仕由申傳候」とその由緒を記す。同様に先祖を祭ったものが若宮八幡と呼ばれていたようだ。

明治十二年頃にまとめられた『高知県神社明細帳』には、かろうじて松田島の若宮神社の記載はあるが、他は見えず、明治初年の段階で神社整理されたのではないかと推測する。

『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると、現在高知県の若宮神社は24社程度。仁徳天皇を祭神とするものは少なく、その多くはやはり先祖を祭るものが多いようだ。しかし、疑問は残る。先祖を祭るのになぜ「若宮神社」あるいは「若宮八幡」と呼んだのだろうか?

「ココログ」(@niftyのブログサービス)と言えば、私が推しているブログに次の3つがある。

①多元的「国分寺」研究サークル

②sanmaoの暦歴徒然草

③肥さんの夢ブログ

いずれも古田史学派のブログで、よく参考にしたり、勉強させてもらっている。「ゴミ屋さんから仏教伝来」のカテゴリーに踏み込んだのも、“多元的「国分寺」研究サークル”の活動に刺激を受けたこともあって、何か情報提供できればと始めたものである。今回は高知県東部の安芸郡奈半利町にある「コゴロク廃寺跡」に関する内容を紹介する。

まず、安芸郡といえば“高良神社の密集地帯”であることを以前報告したことがあるが、安芸郡の中でも奈半利町は高良神社の空白地帯となっている。その一方で延喜式内社「多気神社」「坂本神社」が鎮座(現在は「多気坂本神社」)し、さらに「コゴロク寺」が存在していたとされる。

承平5(935)年12月、任を解かれた紀貫之が京への帰途「奈半の泊まり」に立ち寄ったことが『土佐日記』の中に記載されている。また奈半利川流域は承平年間に著された源順の『和名類聚抄』に安芸郡八郷(里)の一つ、奈半(那波)郷として記され、現在の田野町・北川村も含まれており、古代における奈半利は安芸郡の中心地であったと考えられる。

奈半利町埋蔵文化財発掘調査報告書第1集『コゴロク遺跡群』(奈半利町教育委員会、2003年)に、平成10年度出土遺物実測図および写真が掲載されている。その中に単弁と複弁蓮華文の軒丸瓦が見られ、単弁蓮華文(8葉)、単弁蓮華文(18葉)、複弁蓮華文(16葉)などが発見されている。「古代では、奈良時代中葉土佐国分寺の創建に前後して建立され、平安時代前期以降に火災で伽藍の大半が焼失したとされるコゴロク廃寺跡を始め、遺跡周辺でコゴロク廃寺の瓦を焼いたとされる奈半利窯などが現在確認されている」と報告書にも書かれているが、建立年代は本当に奈良時代(8世紀)でいいのだろうか。「奈良時代中葉土佐国分寺の創建に前後して」とされているが、聖武天皇の国分寺建立の詔(741年)に結びつける一元史観の影響を受けた判断が見て取れる。

奈良時代はじめ土佐国は幡多・吾川・土佐・安芸の4郡あり、各郡にそれぞれ寺院があったようである。大寺廃寺(吾川)・秦泉廃寺(土佐)などは素弁蓮華文軒丸瓦が出土し、土佐国分寺の創建より古いと考えられる。聖武天皇以前に既に「一郡一寺」の体制が出来ていた可能性すら見えてくる。そこに“多元的「国分寺」研究サークル”の研究活動の意味があると言えよう。

①多元的「国分寺」研究サークル

②sanmaoの暦歴徒然草

③肥さんの夢ブログ

いずれも古田史学派のブログで、よく参考にしたり、勉強させてもらっている。「ゴミ屋さんから仏教伝来」のカテゴリーに踏み込んだのも、“多元的「国分寺」研究サークル”の活動に刺激を受けたこともあって、何か情報提供できればと始めたものである。今回は高知県東部の安芸郡奈半利町にある「コゴロク廃寺跡」に関する内容を紹介する。

まず、安芸郡といえば“高良神社の密集地帯”であることを以前報告したことがあるが、安芸郡の中でも奈半利町は高良神社の空白地帯となっている。その一方で延喜式内社「多気神社」「坂本神社」が鎮座(現在は「多気坂本神社」)し、さらに「コゴロク寺」が存在していたとされる。

承平5(935)年12月、任を解かれた紀貫之が京への帰途「奈半の泊まり」に立ち寄ったことが『土佐日記』の中に記載されている。また奈半利川流域は承平年間に著された源順の『和名類聚抄』に安芸郡八郷(里)の一つ、奈半(那波)郷として記され、現在の田野町・北川村も含まれており、古代における奈半利は安芸郡の中心地であったと考えられる。

奈半利町埋蔵文化財発掘調査報告書第1集『コゴロク遺跡群』(奈半利町教育委員会、2003年)に、平成10年度出土遺物実測図および写真が掲載されている。その中に単弁と複弁蓮華文の軒丸瓦が見られ、単弁蓮華文(8葉)、単弁蓮華文(18葉)、複弁蓮華文(16葉)などが発見されている。「古代では、奈良時代中葉土佐国分寺の創建に前後して建立され、平安時代前期以降に火災で伽藍の大半が焼失したとされるコゴロク廃寺跡を始め、遺跡周辺でコゴロク廃寺の瓦を焼いたとされる奈半利窯などが現在確認されている」と報告書にも書かれているが、建立年代は本当に奈良時代(8世紀)でいいのだろうか。「奈良時代中葉土佐国分寺の創建に前後して」とされているが、聖武天皇の国分寺建立の詔(741年)に結びつける一元史観の影響を受けた判断が見て取れる。

奈良時代はじめ土佐国は幡多・吾川・土佐・安芸の4郡あり、各郡にそれぞれ寺院があったようである。大寺廃寺(吾川)・秦泉廃寺(土佐)などは素弁蓮華文軒丸瓦が出土し、土佐国分寺の創建より古いと考えられる。聖武天皇以前に既に「一郡一寺」の体制が出来ていた可能性すら見えてくる。そこに“多元的「国分寺」研究サークル”の研究活動の意味があると言えよう。

中世になるといくつかの古文書が現存し、安芸郡の多くは金剛頂寺の寺領とされているが、奈半利に関しては『岩清水八幡宮記録』によれば「奈半荘」と記され、11世紀半ばには既に荘園化していたことが知られる。通常は石清水八幡宮の荘園に勧請された八幡宮摂社として高良神社が存在する事例が見られるが、どうやら安芸郡では逆転現象が起きている。金剛頂寺の寺領のほうに高良玉垂命が祀られているようなのだ。

「あなたの笑い声は よく聞けば波の音でした」(コブクロ『ここにしか咲かない花』より)

コゴロク廃寺が語りかけてくる声に、よく耳を傾ければ、何か真実が聞こえてくるかもしれない。出土遺物「軒丸瓦」に関する部分を引用し、紹介しておく。

「あなたの笑い声は よく聞けば波の音でした」(コブクロ『ここにしか咲かない花』より)

コゴロク廃寺が語りかけてくる声に、よく耳を傾ければ、何か真実が聞こえてくるかもしれない。出土遺物「軒丸瓦」に関する部分を引用し、紹介しておく。

出土遺物 瓦

16~20は軒丸瓦で、単弁と複弁蓮華文がみられる。16は単弁蓮華文で、約1/3が残存し、TR-50の第Ⅳ層から出土する。弁区は中房より盛り上がり、蓮華文3葉、中房には蓮子3顆が残り、元は8葉で、1+8顆の蓮子であったものとみられる。弁は丸く、間弁が弁を囲んでいない。外区は不明である。復元径は、直径が約20.5㎝、外区が16.6㎝、中房が約5.4㎝とみられる。焼成はやや不良で、色調は灰白色を呈する。17も単弁蓮華文で、約1/4が残存し、16と同じTR-50の第Ⅳ層から出土する。直径14.0㎝、外区径12.4㎝、中房径4.8㎝を測る。弁区には間弁が囲む12葉の蓮弁が残り、元は18葉であったと復元できる。中房は弁区より突出し、蓮子は1+6+11顆と二重に配置される。外縁は素文縁となる。焼成はやや不良で、色調は灰白色を呈する。18は複弁蓮華文で、TR-39のSD0001から出土する。直径18.0㎝、外区径11.7㎝、中房径5.0㎝を測る。弁区には2葉1単位の複弁が3単位残り、元は8単位16葉とみられ、中房は弁区から突出し、蓮子は1+6+12顆と二重に配置される。外縁は素文縁となる。焼成は良く、色調は灰白色を呈する。19は複弁蓮華文で、TR-44のSD0002から出土する。中房と弁区の一部が残存し、蓮子は1+6+12顆と二重に配置される。大きさや形態は17と酷似する。焼成は良好で、色調は灰色ないし灰黒色を呈する。20は外縁の一部が残存し、直径15.4㎝を計り、TR-50の第Ⅳ層から出土する。外縁は平行線文と鋸歯文を組み合わせたものである。焼成は良く、色調は白色を呈する。(『コゴロク遺跡群』P10~11より)

『愛媛の地名』の著者・堀内統義氏はナロ・ナル地名について「東北の平(たい)、九州の原(はる)、四国の平(なる)と同じ地名の群落。奈良も千葉県の習志野も、ナラス、ナラシの当字で、平らな原野を表現している」と書かれている。

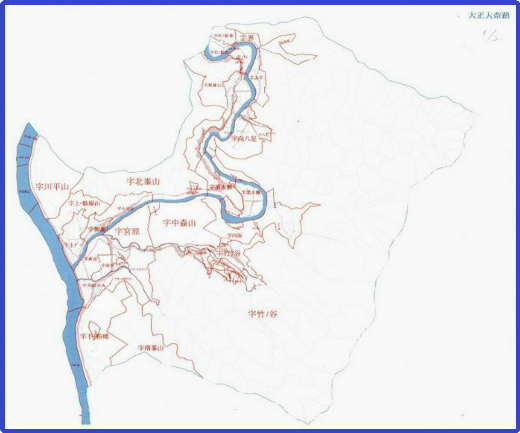

高知県でも奈路は「山の平坦な所」を意味するという。「宮ノ奈路」という地名もあり「宮ノ原」と類縁地名なのかもしれない。県西部の四万十町大正大奈路字宮原は内陸部にあって、やや開けた場所となっている。高岡郡四万十町の大正大奈路を紹介したパンフレットに次のような記述がある。

高知県でも奈路は「山の平坦な所」を意味するという。「宮ノ奈路」という地名もあり「宮ノ原」と類縁地名なのかもしれない。県西部の四万十町大正大奈路字宮原は内陸部にあって、やや開けた場所となっている。高岡郡四万十町の大正大奈路を紹介したパンフレットに次のような記述がある。

「中心街には、下道分校や中津川・下津井各小学校が統合された大奈路小学校があり地域の核になっている。学校の裏の小さな中洲のようなところには天満宮があり、大切に祀られている」

この旧村社・天満宮(祭神:菅公)の鎮座地が大正大奈路字宮原である。八幡宮、諏訪神社、大倉神社、地主神社、大元神社を合祭していることから、地域の中核的な神社と言えるだろう。

旧大正町において大奈路は北部地域の中心地であった。天満宮に隣接する大奈路小学校については学制発布と同年の明治五年に開設した歴史の深い学校であり、平成八年には休校になった中津川小学校を統合、平成九年にも下津井小学校を統合したが、残念ながら平成二十五年に閉校(田野々小学校に統合)となっている。

旧大正町において大奈路は北部地域の中心地であった。天満宮に隣接する大奈路小学校については学制発布と同年の明治五年に開設した歴史の深い学校であり、平成八年には休校になった中津川小学校を統合、平成九年にも下津井小学校を統合したが、残念ながら平成二十五年に閉校(田野々小学校に統合)となっている。

これまで調べた県内の宮原地名と同様、ここでも「宮原」は宗教的な中心地であると同時に、文教の中心でもあったことが分かる。

| これまで調べた県内の宮原地名 |

| 宮ノ原(みやのはら)は九州では「みやのはる」 |

| 香南市夜須町の「宮ノ原」 |

| 室戸岬・金剛頂寺(西寺)の寺領「宮原庄」 |

| 土佐市戸波の宮原村 |

| 金剛頂寺の寺領「宮原庄」はどこか? |

自然界に存在するものは大半が2種類以上の物質が混じり合った混合物の状態で存在しています。そのような混合物から純物質を分離するには大きく6種類の方法があります。「ろくろ再上昇中」と覚えてください。

ろ……ろ過

くろ…クロマトグラフィー

再……再結晶

上……蒸留(分留)

昇……昇華

中……抽出

ところで、「ろくろ」って知っていますか? 砥部焼で有名な愛媛県伊予郡の砥部町に行くと陶器作り体験をさせてくれますよね。粘土をこねて、ろくろを回しながら陶器の形を造っていきますが、そのろくろが再上昇しているところをイメージしてみたら覚えやすいでしょう。

「陶器を造る者は、同じ土くれから、一つを尊い器に、他を卑しい 器に造りあげる権能がないのであろうか」(ローマ人への手紙第9章21節)

喩えるなら、陶器を造る人が同じ土くれから尊い器と卑しい器を造り分けるように、混合物から純物質を分ける操作が分離なのです。

また、どのような金属イオンが含まれているかを調べるには炎色反応を利用します。覚え方は有名で、色々とありますが、昔ながらの簡単かつ田舎っぽいバージョンを教えましょう。“Simple is the best.”です。

リアカー 無き K村の 加藤は 馬力で 努力 するべー

ろ……ろ過

くろ…クロマトグラフィー

再……再結晶

上……蒸留(分留)

昇……昇華

中……抽出

ところで、「ろくろ」って知っていますか? 砥部焼で有名な愛媛県伊予郡の砥部町に行くと陶器作り体験をさせてくれますよね。粘土をこねて、ろくろを回しながら陶器の形を造っていきますが、そのろくろが再上昇しているところをイメージしてみたら覚えやすいでしょう。

「陶器を造る者は、同じ土くれから、一つを尊い器に、他を卑しい 器に造りあげる権能がないのであろうか」(ローマ人への手紙第9章21節)

喩えるなら、陶器を造る人が同じ土くれから尊い器と卑しい器を造り分けるように、混合物から純物質を分ける操作が分離なのです。

また、どのような金属イオンが含まれているかを調べるには炎色反応を利用します。覚え方は有名で、色々とありますが、昔ながらの簡単かつ田舎っぽいバージョンを教えましょう。“Simple is the best.”です。

リアカー 無き K村の 加藤は 馬力で 努力 するべー

Li (赤) Na (黄) K (紫) Ca (橙) Ba (黄緑) Cu (青緑) Sr (紅)

『魏志倭人伝』に記述されている侏儒国について、いつの間にか「侏儒国=種子島」説が主流となりつつある現状を知った。「石田泉城 古代日記 コダイアリー」における論証と低身長の人骨が出土した広田遺跡の存在が、この説を後押ししているであろうことは理解できてきた。ついに“朱儒国民”は種子島へ引っ越ししなければならなくなったか……。けれども、荷物をまとめる前に解決しなければならない疑問がいくつかある。それからでも遅くないであろう。

石田泉城氏とは「古田史学の会・東海」でお会いしたこともあり、『魏志倭人伝』の深い理解と古田史学の方法論による新たな論証の数々。大変参考になり、勉強させて頂いている。「侏儒国=種子島」説の論証についても分かりやすく、素人目にも納得しやすい印象を受けた。石田説を尊重しつつも、いくつかの疑問を投げかけてみたい。

まずは侏儒(朱儒)国に関する『魏志倭人伝』と『後漢書』の記述を併記しておく。

「女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種。又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里」(『魏志倭人伝』)

「自女王國南四千餘里至朱儒國」(『後漢書』)

疑問①:「其南」の「其(その)」は女王國を指すのか?

石田氏は「其」の使われ方について、「直前の国の人のことを指さず、主題となっている国」を指していることを『後漢書』から例示し、「其南」はすなわち「女王国の南」と解釈している。しかし、『魏志倭人伝』の行程記事中には「至對海國 其大官日卑狗」のように、「其」が直前の国を指している例も見られる。直前の「復有國 皆倭種」を指していると解釈するのは自然なのではないか。ただし、『後漢書』の范曄(はんよう)は「女王国」と解釈し、自分の文章を再構成している。

疑問②:『後漢書』の「四千余里」は短里表記なのか?

『魏志倭人伝』の里単位は1里=約76mとする「短里」が使用されていたことが各方面からの論証によって明らかとなっている。しかし、范曄はそれを知らずに『魏志倭人伝』を基本資料としながら『後漢書』を書いた可能性がある。「会稽東治(ち)」→「会稽東冶(や)」の書き換えなど、誤読による范曄の錯覚があったことは、『「邪馬台国」はなかった』で古田武彦氏も指摘している。『後漢書』が書かれた5世紀にはすでに短里は使用されていない。范曄が侏儒(朱儒)国についての正確な情報を持っていたなら、長里で表記したであろう。そうでないとしたら、『魏志倭人伝』の焼き直しの文章であり、尊重すべきは『魏志倭人伝』の本来の記述のほうである。ちなみに、『後漢書』の「自女王國東渡海千餘里至拘奴國 雖皆倭種而不屬女王」も『魏志倭人伝』の文をベースとしながらも内容を変えている部分である。古田氏は電話のやりとりで、合田洋一氏から「『後漢書』の千餘里は長里でなければなりませんよ」との指摘により、拘奴(狗奴)國を畿内の銅鐸圏の国に比定する説を打ち出している。

疑問③:身長140~150cmを「人長三四尺」は誇張ではないか?

広田遺跡は、種子島の南部、太平洋に面した全長約100mの海岸砂丘上につくられた集団墓地である。昭和32年から34年にかけて遺跡の調査が行われ、合葬を含む90ヵ所の埋葬遺構から158体の人骨が出土した。埋葬された人骨を調べた結果、広田人は、身長が成人男性で平均約154㎝、女性で平均約143㎝しかなく、同じ頃の北部九州の弥生人(成人男性で平均約163㎝、女性で平均約152㎝)と比べても、極めて身長が低い人々であることが分かったという。

この考古学的な成果は重視するべきであるが、身長140~150cmを「人長三四尺」と表記するのは、かなりの誇張があるのではないだろうか? 一尺=約25cmとしても75~100cm程度である。『魏志倭人伝』はかなり正確で信頼性の高い記述がなされていたことが古田氏の史料批判によって論証されている。身長140~150cmなら本来は「人長五六尺」とすべきではないか。

以上のように「侏儒国=種子島」説はまだ確定したわけではない。『後漢書』の記述に対する史料批判をしっかりと行いつつ、上記の疑問などについても十分に検討する必要があるのではないだろうか。広田遺跡の存在によって「侏儒国=種子島」説があたかも実証されたと思わせる雰囲気になりつつあるが、「学問は実証より論証を重んじる」のであれば、疑問①~③などの問題点を矛盾なく解決することが望まれる。

この考古学的な成果は重視するべきであるが、身長140~150cmを「人長三四尺」と表記するのは、かなりの誇張があるのではないだろうか? 一尺=約25cmとしても75~100cm程度である。『魏志倭人伝』はかなり正確で信頼性の高い記述がなされていたことが古田氏の史料批判によって論証されている。身長140~150cmなら本来は「人長五六尺」とすべきではないか。

以上のように「侏儒国=種子島」説はまだ確定したわけではない。『後漢書』の記述に対する史料批判をしっかりと行いつつ、上記の疑問などについても十分に検討する必要があるのではないだろうか。広田遺跡の存在によって「侏儒国=種子島」説があたかも実証されたと思わせる雰囲気になりつつあるが、「学問は実証より論証を重んじる」のであれば、疑問①~③などの問題点を矛盾なく解決することが望まれる。

今回は少し前に書いた「高良の神の正体に迫る『弓八幡(ゆみやわた)』」の姉妹編ともいうべき内容なので、ぜひそちらと併せてお読みいただきたい。

「高良玉垂命=武内宿禰」説が広まり、定着していった理由の一つが、謡曲『放生川』にあると以前からにらんでいた。能楽における主役のことを「シテ」と呼ぶが、『放生川』では武内の神(武内宿禰)が、『弓八幡』では高良の神がシテとして登場する。どちらも八幡神の神徳を讃え、治世を賛美するという役割や話の設定が似通っているため、高良玉垂命=武内宿禰と解釈したとしても無理からぬところである。

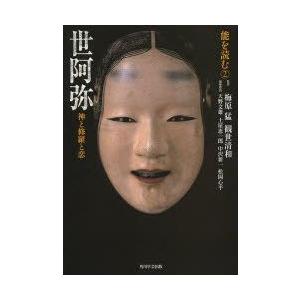

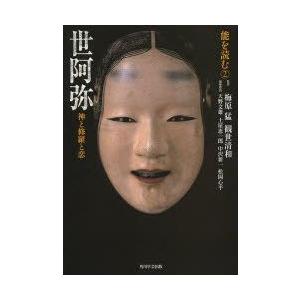

まずは、『放生川』のあらすじと解説を『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)から抜粋して引用してみよう。

解説にも「八幡神に仕える武内の神(高良の神)」とあることから、解説者および関係者は「高良玉垂命=武内宿禰」説の立場に立っていることが明白に読み取れる。流派の違いによって異なる解釈も見られ、「弓八幡のシテ高良の神とは高良玉垂命(こうらたまだれのみこと)であります。この命は八幡宮に合祀されている武内宿禰、月天子の神格化、神功皇后征韓の武将 藤大臣、海底の竜神安曇磯良など諸説ありますが、この曲では藤大臣を想定して作曲されたのではと、小倉師は述べておられます」といった見解もある。

謡曲『放生川』は「放生会(ほうじょうえ)」と呼ばれる祭典がベースとなっており、その内容については「宇佐神宮ホームページ」より引用した。古くは養老4年(720年)大隈・日向の隼人(はやと)の反乱を鎮圧したことがきっかけとなっているようだ。

すでにで言及した(「世の中は空しき……令和ブームの宴に興じる」)ことがあるが、養老4年(720年)大隈・日向の「隼人(はやと)の反乱」とは大和朝廷側の大義名分であり、実質は九州王朝滅亡後に南九州へ逃れた残存勢力の討伐戦であった。いわゆる明治維新における戊辰戦争のようなものだったと、多元史観の視点から考えることができる。

「高良玉垂命=武内宿禰」説が広まり、定着していった理由の一つが、謡曲『放生川』にあると以前からにらんでいた。能楽における主役のことを「シテ」と呼ぶが、『放生川』では武内の神(武内宿禰)が、『弓八幡』では高良の神がシテとして登場する。どちらも八幡神の神徳を讃え、治世を賛美するという役割や話の設定が似通っているため、高良玉垂命=武内宿禰と解釈したとしても無理からぬところである。

まずは、『放生川』のあらすじと解説を『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)から抜粋して引用してみよう。

『放生川』(生ける魚を放つ放生会、大君守護の八幡神、その末社神武内の神による将軍の治世賛美)

あらすじ

鹿島社の神職(ワキ)が上洛して、放生会が行われる男山(石清水)八幡に参詣すると、魚を桶に入れた老翁(前ジテ)に出会う。神職がそのわけを尋ねると、老翁は今日は生ける魚を川に放す放生会であると言い、その謂われを語って、みずから小川に浸かって魚を放す。老翁はさらに、八幡が欽明帝の御代に垂迹して以来、大君を守護し、万民の迷いを晴らしてきたことを語り、八幡の威徳を称え、自分はじつは八幡に仕えて、その神徳に浴してきた武内の神だと名乗って、山上に消える。山下の里人(アイ)が、その老人は武内の神であろうと言うので、神職が男山に逗留していると、武内の神(後ジテ)が現われ、八幡神の大君守護と、それによる泰平の御代の永続を祈念し、神代と同じように四季の歌で四季の舞を舞い、当代の和歌隆盛を祝福するのだった。解説

本曲は、八幡神に仕える武内の神(高良の神)が放生会の場に現れて、代々の大君を守護し、放生会に象徴される泰平の御代を実現させてきた八幡の神徳を賛美する形になっている。いちおう八幡の神徳賛美が主題と認められるが、足利将軍は代々氏神として八幡を篤く尊崇していたから、このような八幡賛美は、つまるところ、将軍の治世賛美に帰着する。八幡の威徳によって、「文武二つの道」が盛んになり、和歌の道が盛んになったとあるのも、将軍を中心にした文学隆盛を念頭においた文辞かと思われる。この点、八幡の神事を舞台にした世阿弥の「弓八幡」がかなりストレートに将軍の治世を賛美しているのに比べると、本曲は主題の表わし方が婉曲的だといえる。注

武内の神 八幡の末社で、山上にあった武内宿禰を祀る高良明神。「山上さしてあがりけり」はそれをふまえた表現。武内宿禰は六代の天皇に仕え、仁徳天皇のときに二百八十歳で没したという伝説上の人物(『日本書紀私見聞』)。

百王(しらおう)守護の日の光 八幡は伊勢とならぶ「宗廟の神」(朝廷の祖先神)であり、また守護神でもあった。

解説にも「八幡神に仕える武内の神(高良の神)」とあることから、解説者および関係者は「高良玉垂命=武内宿禰」説の立場に立っていることが明白に読み取れる。流派の違いによって異なる解釈も見られ、「弓八幡のシテ高良の神とは高良玉垂命(こうらたまだれのみこと)であります。この命は八幡宮に合祀されている武内宿禰、月天子の神格化、神功皇后征韓の武将 藤大臣、海底の竜神安曇磯良など諸説ありますが、この曲では藤大臣を想定して作曲されたのではと、小倉師は述べておられます」といった見解もある。

謡曲『放生川』は「放生会(ほうじょうえ)」と呼ばれる祭典がベースとなっており、その内容については「宇佐神宮ホームページ」より引用した。古くは養老4年(720年)大隈・日向の隼人(はやと)の反乱を鎮圧したことがきっかけとなっているようだ。

仲秋祭(放生会)

祭典日:10月体育の日、前日、前々日、3日間

明治以前まで「放生会」と呼ばれていた祭典で、養老4年(720)大隈・日向の隼人(はやと)が反乱を起こしたとき、朝廷の祈願により八幡神は託宣を下し、鎮定のため同5年両国に行幸、3ヵ年にわたって抵抗する隼人を平定して、同7年ご還幸になられました。

このとき、百人もの隼人の首をもち帰って葬った所が、神宮より西約1キロの所にある「凶首塚」です。また、すぐ下に「隼人の霊」を祠(まつ)る百太夫殿が、その後造立されました。現在の『百体神社』です。 さらに、神亀元年(724)「隼人の霊を慰めるため放生会をすべし」との託宣があり、天平16年(744)八幡神は和間(わま)の浜に行幸され、蜷(にな)や貝を海に放つ『放生会』の祭典がとり行われました。これが「放生会」の始まりです。

(宇佐神宮ホームページより)

すでにで言及した(「世の中は空しき……令和ブームの宴に興じる」)ことがあるが、養老4年(720年)大隈・日向の「隼人(はやと)の反乱」とは大和朝廷側の大義名分であり、実質は九州王朝滅亡後に南九州へ逃れた残存勢力の討伐戦であった。いわゆる明治維新における戊辰戦争のようなものだったと、多元史観の視点から考えることができる。

701年以降、日本国の中心王朝として君臨するようになった大和朝廷にとって、まず急がれたことが、主権の正統性を確立することであった。その目的に沿って編集されたのが『日本書紀』である。その一方で唐の制度に倣って大宝律令が出され、神祇官が置かれる。歴史の教科書で「二官八省」という言葉が出てきたことを覚えておられるだろうか。二官とは神祇官と太政官のことであり、神祇官は政治を司る太政官よりも上位であり、朝廷の祭祀を司る最高の位とされた。

西洋において「王権神授説」があったように、古代日本でも先祖神を祀り、その守護を受ける立場に立つ必要性があった。「百王(しらおう)守護の日の光」の語句解説に「八幡は伊勢とならぶ『宗廟の神』(朝廷の祖先神)であり、また守護神でもあった」とあるように、大和朝廷の宗廟となる社を整備することが急務であったと考えられる。ちなみに「百王(しらおう)」という表現は神祇伯・白川伯王家と重ねた表現ではなかろうか。「白王(白皇)神社」との関連も感じさせるところである。

西洋において「王権神授説」があったように、古代日本でも先祖神を祀り、その守護を受ける立場に立つ必要性があった。「百王(しらおう)守護の日の光」の語句解説に「八幡は伊勢とならぶ『宗廟の神』(朝廷の祖先神)であり、また守護神でもあった」とあるように、大和朝廷の宗廟となる社を整備することが急務であったと考えられる。ちなみに「百王(しらおう)」という表現は神祇伯・白川伯王家と重ねた表現ではなかろうか。「白王(白皇)神社」との関連も感じさせるところである。

久留米の高良山に残された『高良玉垂宮神秘書同神背』の一節には、「九州ノコソウヒョウタルカ、天平勝宝元年丑己ノ年、宇佐八幡ノ御社造立アリテヨリ、高良、御マ丶コタルニヨリ、九州ソウヒウノ御ツカサヲユツリ玉フ也」と書かれている。福岡県久留米市の高良大社(筑後国一宮)はかつて九州(王朝)の古宗廟であったが、749年に宇佐八幡宮の造立があって宗廟の役割を引き継いだことが読み取れる。その理由については「高良、御マ丶コタルニヨリ」とあることから、八幡神(応神天皇)が高良玉垂命の継子(ままこ)であったことが伺える。また「譲り給う」という穏当な表現になっているが、神社版「国譲り神話」ともいうべき、政権交代によって宗廟の地位を奪い取られたいきさつが読み取れる。

このような事情を知ったならば、「八幡神に仕える高良神」との解釈が成立しないことはご理解いだだけるだろうか。むしろ高良神は八幡神の先祖神の立場なのである。たとえ事実上は高良玉垂命を宗廟の神としてきた九州王朝を滅ぼして獲得した権力だったとしても、古き倭国の時代より国家を守り続けてきた高良神の守護なくしては、大和朝廷の正統性を誇示することはできない。そのために「放生会」が行われるようになり、『放生川』『弓八幡』によって新たな宗廟の神・八幡神の威徳を確立していくことになったと考えるのは、誇大(古代)妄想にすぎるであろうか。

このような事情を知ったならば、「八幡神に仕える高良神」との解釈が成立しないことはご理解いだだけるだろうか。むしろ高良神は八幡神の先祖神の立場なのである。たとえ事実上は高良玉垂命を宗廟の神としてきた九州王朝を滅ぼして獲得した権力だったとしても、古き倭国の時代より国家を守り続けてきた高良神の守護なくしては、大和朝廷の正統性を誇示することはできない。そのために「放生会」が行われるようになり、『放生川』『弓八幡』によって新たな宗廟の神・八幡神の威徳を確立していくことになったと考えるのは、誇大(古代)妄想にすぎるであろうか。

ルース・ベネディクトの『菊と刀』ではないが、高良神社にまつわる「菊と蕨(わらび)」について触れておきたい。高知県では唯一、単立の社として残されている四万十市蕨岡の高良神社。その屋根には菊紋瓦がずらりと並ぶ。

地元の人の話によると、高良神社・荒倉神社・金峯神社・天神社・八幡宮が蕨岡五社とされ、高良神社・荒倉神社には大きな御輿がある。高良神社には菊のご紋があるところから本尊は天皇らしいと言われている。私が調べたところでも、明治元年の達しにより、祭神が武内宿禰命になったものの、それ以前は「大武(大夫)天皇」とされていたことが記録にある。

この菊紋瓦について「もしかして13弁ではないですか?」との質問を受けたことがあるので、少し気になっていた。もちろん「13弁菊紋は九州王朝の紋」との仮説が質問の背景にあることは察していた。写真をご覧いただければ分かるように、残念ながら一般によく見られる16弁菊紋であった。

地元の人の話によると、高良神社・荒倉神社・金峯神社・天神社・八幡宮が蕨岡五社とされ、高良神社・荒倉神社には大きな御輿がある。高良神社には菊のご紋があるところから本尊は天皇らしいと言われている。私が調べたところでも、明治元年の達しにより、祭神が武内宿禰命になったものの、それ以前は「大武(大夫)天皇」とされていたことが記録にある。

この菊紋瓦について「もしかして13弁ではないですか?」との質問を受けたことがあるので、少し気になっていた。もちろん「13弁菊紋は九州王朝の紋」との仮説が質問の背景にあることは察していた。写真をご覧いただければ分かるように、残念ながら一般によく見られる16弁菊紋であった。

実は既にブログ内で紹介していたのだが、13弁菊紋瓦が出土したのは長岡郡の国府付近、国分寺跡からである。「其瓦一枚ハ丸ニシテ菊花アリ 〜 辨十三アリ」と『皆山集』にはっきり記録されているではないか。

また、長野県上田市では国分尼寺跡から蕨手紋瓦が出土しており、高良社が密集する地域に蕨手紋の文化が存在していることが指摘されている。九州の装飾古墳に見られる文様に近く、九州とのつながりを立証する手掛かりの一つとなりそうなのだ。

この蕨手紋がどこかにあったような気がしてモヤモヤしていたが、ふと見つけ出すことができた。愛媛県の高良神社である。まだ、正式には紹介していなかったが、伊佐爾波(いさにわ)神社の境内社に高良玉垂社がある。

また、長野県上田市では国分尼寺跡から蕨手紋瓦が出土しており、高良社が密集する地域に蕨手紋の文化が存在していることが指摘されている。九州の装飾古墳に見られる文様に近く、九州とのつながりを立証する手掛かりの一つとなりそうなのだ。

この蕨手紋がどこかにあったような気がしてモヤモヤしていたが、ふと見つけ出すことができた。愛媛県の高良神社である。まだ、正式には紹介していなかったが、伊佐爾波(いさにわ)神社の境内社に高良玉垂社がある。

「伊佐爾波神社、附 末社高良玉垂社本殿、末社常盤社新田霊社本殿、石燈籠、棟札」について

ともに境内社で、廊下の左右に内に向かい合って建てられる。当社を造立した藩主松平定長や竹内宿祢ほかを祭る。建物は一間社流見世棚造り(いっけんしゃながれみせだなづくり)、桧皮葺(ひわだぶき)。

柱は土台の上に建ち、身舎が円柱で頭に粽(ちまき)を付け、向拝(こうはい)は方柱で、ともに出組斗きょう(でぐみときょう)を置く。正面向拝の水引貫(みずひきぬき)の上には板蟇股(いたかえるまた)が置かれる。木部の彩色は、前掲の社殿に準じる。

石燈籠は、両末社の脇に建てられる。総高240cm余り、笠・火袋・中台・竿・基礎はいずれも四角形で、笠の四隅には蕨手(わらびて)を持ち、竿に「道後八幡宮神前・寛文七丁未年五月十五日」の刻銘がある。

(「松山市ホームページ」より抜粋)

伊佐爾波神社の末社・高良玉垂社本殿の脇の石燈籠に蕨手があるというのだ。そもそも高知県四万十市の高良神社の鎮座地は「蕨岡」という地名である。その由来については明確なものはなく、満足な説明はなされていない。

もしかしたら愛媛県の蕨岡家(南宇和郡愛南町正木)とのつながりがあるのではないかと思い調べたこともあったが、十分な手掛かりは得られていない。高知県との県境近く、「戸立てずの庄屋」という伝説がのこる蕨岡家は愛媛県の名家であり、邸宅が有形文化財として保存されている。『愛媛の伝説』には弓の名人・蕨岡助之丞が登場し、江戸時代初期の寛永15年(1638)に書かれたお遍路の記録にはすでに、「伝説は有名で広く知られている」とある。

また、愛南町には八幡神社(御荘平城1534―1)の境内社として高良神社(祭神:武内宿禰命・玉垂命)が存在する。この地域は古くは幡多郡五郷の一つ「宇和郷」に含まれる可能性があり、四万十市を含む幡多地方と同一文化圏と見ることができる。まだ、断片的な情報の寄せ集めにすぎないが、高良神社にまつわる「菊と蕨」――そこに何か隠された由緒が秘められているのだろうか?

もしかしたら愛媛県の蕨岡家(南宇和郡愛南町正木)とのつながりがあるのではないかと思い調べたこともあったが、十分な手掛かりは得られていない。高知県との県境近く、「戸立てずの庄屋」という伝説がのこる蕨岡家は愛媛県の名家であり、邸宅が有形文化財として保存されている。『愛媛の伝説』には弓の名人・蕨岡助之丞が登場し、江戸時代初期の寛永15年(1638)に書かれたお遍路の記録にはすでに、「伝説は有名で広く知られている」とある。

また、愛南町には八幡神社(御荘平城1534―1)の境内社として高良神社(祭神:武内宿禰命・玉垂命)が存在する。この地域は古くは幡多郡五郷の一つ「宇和郷」に含まれる可能性があり、四万十市を含む幡多地方と同一文化圏と見ることができる。まだ、断片的な情報の寄せ集めにすぎないが、高良神社にまつわる「菊と蕨」――そこに何か隠された由緒が秘められているのだろうか?

高良神社の祭神・高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)については謎が多い。引っ張りすぎと思われるかもしれないが、あえて安易な結論を出さず、多面的な方向からフィールドワークや史料収集などを通じて様々なアプローチをしてきたのが「高良神社の謎」シリーズである。世阿弥(1363?~1443年?)の謡曲『弓八幡(ゆみやわた)』に「高良の神」が登場することは、能に関心のある方でなければ、あまりご存じないかもしれない。『弓八幡』に登場する「高良の神」をどう解釈するかは、大きく2つに分かれるようである。

名探偵コナンの「真実はいつも一つ」という名セリフは多くの人に受け入れられやすい考え方であるが、そんなに単純なものでもない。私は東京にいた頃、アメリカの神学校卒のA先生から主観主義という考え方を教えてもらったことがある。「真理は客観的に存在するものではなく、一つの事実に関しても解釈は受け止める人の主観によって変わる。真理を伝えるためには表現方法の工夫・無限なる説得の努力が必要である」といった内容だったと覚えている。

まずは『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)P438の『弓八幡』(八幡大菩薩の神徳をもって描く、泰平の御代の到来、高良の神による祝福)のあらすじを紹介しておく。読者の皆様はどのように感じられるであろうか。

名探偵コナンの「真実はいつも一つ」という名セリフは多くの人に受け入れられやすい考え方であるが、そんなに単純なものでもない。私は東京にいた頃、アメリカの神学校卒のA先生から主観主義という考え方を教えてもらったことがある。「真理は客観的に存在するものではなく、一つの事実に関しても解釈は受け止める人の主観によって変わる。真理を伝えるためには表現方法の工夫・無限なる説得の努力が必要である」といった内容だったと覚えている。

まずは『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)P438の『弓八幡』(八幡大菩薩の神徳をもって描く、泰平の御代の到来、高良の神による祝福)のあらすじを紹介しておく。読者の皆様はどのように感じられるであろうか。

後宇多院の宣旨をうけた廷臣(ワキ)が男山(石清水)八幡宮の初卯の神事に参詣すると、袋に桑の弓を入れて担いだ老人(前ジテ)に出会う。老人は袋に弓を包むことは、周の時代から泰平の御代の象徴とされていると言い、このたび桑の弓を大君に献上せよという八幡神の神託があったので、廷臣の参詣を待っていたのだと言う。老人は、続いて男山八幡と初卯の由来を語り、いまのような泰平の御代の到来は男山八幡の大君守護のたまものだと言い、じつは、自分は八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)だと言って、姿を消す。山下(さんげ)の里人(アイ)から八幡や初卯の神事の由来を聞いた廷臣が、さきほどの老人が高良の神であることを知り、帰洛してこのことを奏上しようとすると、高良の神(後ジテ)が現れ、神々しい舞を舞い、泰平の御代の到来をことほぐのだった。

本曲『弓八幡』が書かれた時代背景は室町時代であり、袋に入れた弓が大君に献上されるという設定やシテの高良の神が「天下一統」を祈念していることなどから、南北朝の合一がなって、泰平の御代の到来をことほいで制作された作品かと思われる。本曲の「天下一統」「弓箭を包む」という言葉が南北朝の合一を記した当時の文献にみえること、「治まる御代に立ちかへり」が両朝合一による平和の到来にふさわしい表現であることなどが、その根拠とされている。南北朝合一直後の応永元年(1394年)に、足利義持が父義満のあとをうけて将軍となった頃のことで、義持が実質的な将軍になった応永十五年の制作とする説もある。

八幡社は全国各地に約4万社あり、鎌倉幕府を開いた源頼朝も鎌倉の中心地に鶴岡八幡宮を造営し、源氏の氏神として崇拝していた。八幡宮の隆盛については、一般的には鎌倉幕府の寺社政策によるものが大きいと考えられている。高知県でも6月の「アジサイ祭り」で有名な六條八幡宮(高知市春野町西分3522)の勧請は鎌倉幕府とのつながりがあるとされる。

ただそれだけでなく、室町時代に入って南北朝の争乱を経つつも、その寺社政策の方向性は引き継がれたようである。幕府が京都に置かれた事もあって足利将軍の社参は特に多く、室町幕府の全盛期を築いた第3代将軍義満は、石清水八幡宮(京都府八幡市八幡)には15回も社参しており、第4代将軍義持に至っては、その数は37回にも及んだという。

高知県の八幡宮には大分県の宇佐八幡宮からの勧請によるものがある一方、京都の石清水八幡宮から勧請されたものもあり、それぞれに時代的な背景がありそうだ。

さて、足利義満にその才能を見出された世阿弥の『弓八幡』に話題を戻そう。世阿弥も「すぐなる體は『弓八幡』なり、曲もなく真直なる能、當御代の初めに書きたる能なれば秘事もなし」と『申楽談儀』に書いているように、八幡大菩薩の神徳を称え、室町幕府による泰平の世の到来を讃揚することを表向き主題としているようである。

問題は「八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)」とあらすじに説明してあることだ。神功皇后が異国退治のために、九州の四王寺の峯(太宰府の北西の山)において七か日の御神拝をした後に、高良神の登場となる。「高良の神とは我なるが、この御代を守らんと、ただいまここに来たりたり」のセリフには臣下を思わせる言葉はないにもかかわらず、「じつはわたくしは八幡神に仕える高良の神で……」と現代語訳されている。ここには解説者の解釈が混入しており、監修者・梅原猛氏の責任も大きい。「高良の神は石清水八幡宮の末社神で、武内宿禰」とする一元史観的な解釈が表れている。

しかし、遠藤真澄氏が「『弓八幡』における高良の神の夜神楽」の中で「高良の神は、単なる末社の神ではなく、それなりの位を持った神」と推測しているように、研究者の多くは古き時代より国家を守護してきた高良神の超越的なイメージを素直にとらえている。

「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず」とした『風姿花伝』の内容は、まさに「高良の神=高良玉垂命」の正体について、多くを語らず、推して知るべしといったメッセージを込めているように感じられる。世阿弥がどこまで分かっていて、この作品を制作したのかは不明であるが、この問題についてはさらに検証を深めていきたい。

ただそれだけでなく、室町時代に入って南北朝の争乱を経つつも、その寺社政策の方向性は引き継がれたようである。幕府が京都に置かれた事もあって足利将軍の社参は特に多く、室町幕府の全盛期を築いた第3代将軍義満は、石清水八幡宮(京都府八幡市八幡)には15回も社参しており、第4代将軍義持に至っては、その数は37回にも及んだという。

高知県の八幡宮には大分県の宇佐八幡宮からの勧請によるものがある一方、京都の石清水八幡宮から勧請されたものもあり、それぞれに時代的な背景がありそうだ。

さて、足利義満にその才能を見出された世阿弥の『弓八幡』に話題を戻そう。世阿弥も「すぐなる體は『弓八幡』なり、曲もなく真直なる能、當御代の初めに書きたる能なれば秘事もなし」と『申楽談儀』に書いているように、八幡大菩薩の神徳を称え、室町幕府による泰平の世の到来を讃揚することを表向き主題としているようである。

問題は「八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)」とあらすじに説明してあることだ。神功皇后が異国退治のために、九州の四王寺の峯(太宰府の北西の山)において七か日の御神拝をした後に、高良神の登場となる。「高良の神とは我なるが、この御代を守らんと、ただいまここに来たりたり」のセリフには臣下を思わせる言葉はないにもかかわらず、「じつはわたくしは八幡神に仕える高良の神で……」と現代語訳されている。ここには解説者の解釈が混入しており、監修者・梅原猛氏の責任も大きい。「高良の神は石清水八幡宮の末社神で、武内宿禰」とする一元史観的な解釈が表れている。

しかし、遠藤真澄氏が「『弓八幡』における高良の神の夜神楽」の中で「高良の神は、単なる末社の神ではなく、それなりの位を持った神」と推測しているように、研究者の多くは古き時代より国家を守護してきた高良神の超越的なイメージを素直にとらえている。

「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず」とした『風姿花伝』の内容は、まさに「高良の神=高良玉垂命」の正体について、多くを語らず、推して知るべしといったメッセージを込めているように感じられる。世阿弥がどこまで分かっていて、この作品を制作したのかは不明であるが、この問題についてはさらに検証を深めていきたい。

かつては「仁徳天皇陵」、今では「大山古墳」または「大仙陵古墳」というように歴史の教科書表記が変化した。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界文化遺産に登録されようとして、話題沸騰中の「百舌鳥・古市古墳群」の一つ、大阪府堺市にある国内最大の前方後円墳「大仙古墳(伝・仁徳天皇陵)」のことである。

なぜ「仁徳天皇陵」と呼ばなくなったのかというと、埋葬者が仁徳天皇でない可能性が高いためであろう。『日本書紀』などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことが分かってきたからである。

ところで、若宮神社の祭神が一般的には仁徳天皇とされている。高知県の場合は羽根八幡宮(室戸市羽根町乙戎町1318)の摂社・若宮八幡宮や安田八幡宮(安芸郡安田町安田2170)の摂社・若宮神社などには仁徳天皇が祀られているが、大半は氏族の先祖神が祀られていたり、祭神がはっきりしないところも多い。どろんこ祭りで有名な若宮八幡宮(高知市長浜6600番地)にも仁徳天皇は祀られていない。

最近、愛媛県側の社寺関係古文書に面白そうなものを発見をした。宇和島領となっているが、町村名から判断すると今でいう南宇和郡に相当する地域である。高知県幡多郡に隣接する地域で、平安初期は幡多郡五郷の中に「宇和郷」があったことから、もしかしたら古くは土佐国に含まれていた可能性もある。

何が興味を惹かれたかというと、リストの中に若宮神社が多いことである。51社中17社、すなわち3分の1が若宮神社である。とりわけても海岸の集落である浦に集中しているようだ。この地域を取り仕切る神主が京都に上って、神祇官領外部(吉田家)のところまで、いわゆる「京官」を受けに行き、神道啓状として社職の許可を得たものであろう。

愛媛県側にも仁徳天皇を祀らない若宮神社があるということは、一部聞いていた。このリストに祭神までは書かれていないので判断しかねるが、この密集度はただならぬものを感じる。

大山古墳の問題に話を戻そう。被葬者が仁徳天皇でないとしたら、誰が埋葬された古墳なのか? 古墳時代から近畿天皇家の政権が連綿と続いていたとするなら、その伝承が失われてしまうなど考えにくい。大和朝廷に先行する王権の存在も可能性として考えるべきかもしれない。

また、本当の仁徳天皇陵はどこにあるのか。そもそも善政を行ったと伝えられる仁徳天皇とは何者で、どこを拠点として活動していたのかなど。大和朝廷一元史観では見えない部分を多元的な視点で見直そうとする動きが、天皇陵の名称問題からも感じられる。

なぜ「仁徳天皇陵」と呼ばなくなったのかというと、埋葬者が仁徳天皇でない可能性が高いためであろう。『日本書紀』などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことが分かってきたからである。

ところで、若宮神社の祭神が一般的には仁徳天皇とされている。高知県の場合は羽根八幡宮(室戸市羽根町乙戎町1318)の摂社・若宮八幡宮や安田八幡宮(安芸郡安田町安田2170)の摂社・若宮神社などには仁徳天皇が祀られているが、大半は氏族の先祖神が祀られていたり、祭神がはっきりしないところも多い。どろんこ祭りで有名な若宮八幡宮(高知市長浜6600番地)にも仁徳天皇は祀られていない。

最近、愛媛県側の社寺関係古文書に面白そうなものを発見をした。宇和島領となっているが、町村名から判断すると今でいう南宇和郡に相当する地域である。高知県幡多郡に隣接する地域で、平安初期は幡多郡五郷の中に「宇和郷」があったことから、もしかしたら古くは土佐国に含まれていた可能性もある。

何が興味を惹かれたかというと、リストの中に若宮神社が多いことである。51社中17社、すなわち3分の1が若宮神社である。とりわけても海岸の集落である浦に集中しているようだ。この地域を取り仕切る神主が京都に上って、神祇官領外部(吉田家)のところまで、いわゆる「京官」を受けに行き、神道啓状として社職の許可を得たものであろう。

愛媛県側にも仁徳天皇を祀らない若宮神社があるということは、一部聞いていた。このリストに祭神までは書かれていないので判断しかねるが、この密集度はただならぬものを感じる。

大山古墳の問題に話を戻そう。被葬者が仁徳天皇でないとしたら、誰が埋葬された古墳なのか? 古墳時代から近畿天皇家の政権が連綿と続いていたとするなら、その伝承が失われてしまうなど考えにくい。大和朝廷に先行する王権の存在も可能性として考えるべきかもしれない。

また、本当の仁徳天皇陵はどこにあるのか。そもそも善政を行ったと伝えられる仁徳天皇とは何者で、どこを拠点として活動していたのかなど。大和朝廷一元史観では見えない部分を多元的な視点で見直そうとする動きが、天皇陵の名称問題からも感じられる。

六 愛媛県社寺関係古文書

宇和島領中神社員数当用授書(宝暦一〇・一七六〇)

神社名 現住所

諏訪大明神 城辺町

三嶋大明神 城辺町

蔵王権現 城辺町

祇園神社 城辺町

八幡宮 平城村

山王権現 平城村

金比羅権現 緑村

弓削大明神 緑村

春日大明神 緑村

若宮神社 緑村

斉宮大明神 長月村

若宮神社 和口村

若宮神社 僧津村

黄番大明神 正木村

若宮神社 正木村

山王権現 広見村

若宮神社 板尾村

春日大明神 小山村

白山権現 脇本村

熊野権現 中之川村

天満天神 満倉村

大宮大明神 上大道村

若宮神社 長洲村

厳島大明神 摺木村(菊川)

蔵王権現 柏村

外海分

蘇我大明神 深浦

白山権現 岩水浦

住吉大明神 岩水浦

白山権現 垣内浦

若宮神社 久良浦

若宮神社 越田浦

若宮神社 小浦

若宮神社 船越浦

若宮神社 久家浦

若宮神社 内海浦

恵美寿社 中海浦

若宮大明神 福浦

春日大明神 卯来島

山王権現 吉屋浦

八幡宮 久保浦

内海之内

厳島大明神

天満天神 左右東風浦

池田権現 深泥浦

轟権現 成川浦

天満天神 冷崎浦

若宮神社 中浦

明神 柏崎浦

若宮神社 洲之川浦

若宮神社 平磐浦

若宮神社 家串浦

由良権現 魚上山浦

右五十一社の神主 岡原主水 藤原重良

社職永不可有相違者

神道啓状如件 宝暦戌子仲秋吉曜日

神祇官領外部朝臣(花押)

(宝暦戌子なし、何かの間違いか。三宅)

『愛媛県と近代国家の成立 附愛媛の社・寺・文献』(三宅千代二著、昭和53年)より

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ