高知県の東の果て、甲浦八幡宮境外摂社・高良神社の近くで高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)は八幡大神の叔母であり、より格上の神様であるとの話を聞いた。その人物とは、與止比賣(よどひめ)のことではないだろうかと推定していたところ、その根拠となる文献をついに発見した。

明治政府により編纂された官撰百科事典『古事類苑(こじるいえん)』である。1896年(明治29年)〜1914年(大正3年)に刊行された。古代から1867年(慶応3年)までの様々な文献から引用した例証を分野別に編纂しており、その「神祇部」の項に『諸国神名帳 筑後国』からの引用として記載されている。

「或説云、玉垂命者、豊比賣之別號也、其豊比賣者、神功皇后之女弟、八幡大神之伯母也、亦名曰與止比賣、或號豊玉姫、或稱玉垂命、神功皇后征新羅之時、副女弟豊比賣於安曇磯良神、而遣海宮以刈潮満珠、潮涸珠于海神命、乃以其兩顆珠、而命豊比賣謀敵軍、果新羅之軍衆、悉没于海底而死焉、蓋是兩顆玉之徳、而豊比賣之功也、故稱之號豊玉姫、又號玉垂命」

「玉垂命は豊比賣の別号なり。その豊比賣は神功皇后の妹、八幡大神の伯母なり。またの名を與止比賣と曰う、あるいは豊玉姫と号す。あるいは玉垂命と称す」との内容が書かれている。その後の記述に、新羅との戦において潮の満ち引きを操る玉を用い、戦局を有利に導いた功労者だという内容が読み取れる。

ところで、『日本書紀』では卑弥呼の業績をあたかも神功皇后の業績であるかのように取り込もうとしていることが知られている。さらに與止比賣(よどひめ)も九州王朝(倭国)内で活躍した女性とされ、その功績ある人物を妹とすることによって神功皇后の権威をより高め、正統性を確立していったことが推測される。

この與止比賣、呼び名はいくつかあるようだが、九州島内で輝かしい業績を持つ人物とは何者なのだろうか? このことに関しては既に先行研究があるようなので、次回にでも紹介したい。

PR

ここ最近、「宮ノ原」地名に注目が集まっている。ブログ「宮原誠一の神社見聞牒」“宮原(みやのはる)から見える宮野 ”や「ひろっぷ」“旧宮原村古地図と岡原村の神社様”などで紹介されており、九州では「みやのはる」と読み、「〜原」を「〜ばる」と読むことが多い。

今回は高知県高岡郡佐川町にある「宮ノ原(みやのはら)」にスポットを当ててみたい。やはり由緒ある土地柄のようなので、九州の宮ノ原との比較対照する上で参考になれば幸いである。

『佐川町史 下巻』(佐川町史編纂委員会、昭和56年)に次のように記されている。

佐川町黒岩地区の庄田、宮ノ原集落は中世から明治維新まで、邑主深尾氏の城下町佐川に次ぐ、深尾領内唯一の文教の地として栄えた。~(中略)~また宮ノ原には元黒岩領主片岡氏が創建したという宮ノ原八幡宮とその別当寺宮ノ原寺があり、「やはた」と並ぶ繁栄の地であった。この宮ノ原寺は藩政時代には代官役所も兼ね、また近郷の子弟を集めた「宮ノ原塾」ともなっていた。

今となってはかつての繁栄は面影もなく、のどかで自然豊かな山野が広がっている。宮ノ原寺や八幡宮には多くの古文書類が保存されていたが、明治初年廃屋となる。その中に散佚(さんいつ)を免れ、秘蔵されてきた『八幡荘伝承記』『片岡物語』などの伝承的物語文書があったとされる。

『八幡荘伝承記』は文明のころ(1470~1490年)、庄田代官橘照助(たちばなのてるすけ)が鯨坂八幡宮の別当寺八幡寺の住僧律仙、勢国らに命じて「時代年歴の書き写し」なるものを作らせたものだと言われる。その写本は後の戦国時代の初めごろまで書き継がれており、元宮ノ原寺の住僧亀鳳法印による一部分の写本、及び原書を保存したという結城有氏の写本が残されている。

土佐の中世史を埋める貴重な史料を有しているものの、偽書説も発表され、いわゆる「土佐の『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』」といった存在である。ちなみに『東日流外三郡誌』は寛政原本の発見により、偽書説が覆(くつがえ)り、史料としての価値が見直されている。

いずれにしても、内陸部の片田舎とも思えるような高岡郡佐川町の「宮ノ原」が、なぜ古くからこのように文教の地として栄えてきたのか。その重要性に新ためて気付かされることとなった。

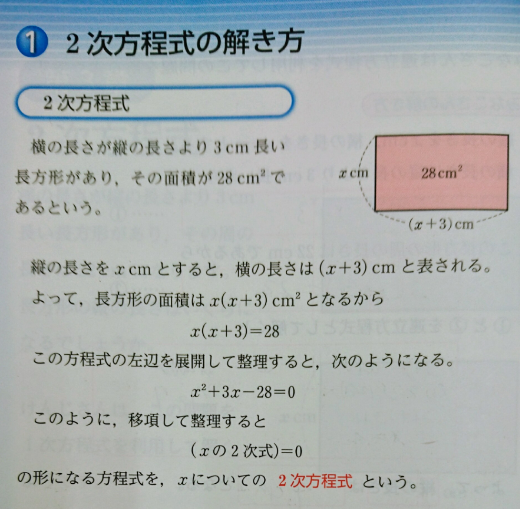

「方程式の中で“7色の方程式”と言われるものは何でしょうか?」

「2次(虹)方程式」

朝、ラジオから「勝海舟は2次方程式を学んだ」という話が聞こえてきた。勝海舟と言えば大河ドラマ『西郷どん』でもキーマンになっていたが、江戸城無血開城に一役買った幕府の重鎮である。何の話かというと、ゆとり教育に対する反論のようであった。

「数学で2次方程式を勉強しても、大人になって実際に使う場面はない。そんなものを学ぶ必要があるのか?」というゆとり教育推進派の主張があった。現役の生徒たちも時々、声高々に訴えることがある。

勝海舟にとっても、2次方程式が実際に役立つ場面はなかったかもしれない。しかし思考力を鍛えることに意味があるという。2次方程式の解法には、①平方根の利用 ②因数分解 ③解の公式ーー大きくはこの3つがある。それらをケースバイケースで使い分けなければならない。江戸城無血開城というイギリスの名誉革命にも並び評価される決断は、賢明な判断力あったればこそであろう。

考えることはエリートに任せて、一般人は結論を受け入れさえすれば良い……。世の中がそんな風潮にならないためにもしっかりと学ぶ必要あり、といったコメンテーターの主張であったように思う。

「2次(虹)方程式」

朝、ラジオから「勝海舟は2次方程式を学んだ」という話が聞こえてきた。勝海舟と言えば大河ドラマ『西郷どん』でもキーマンになっていたが、江戸城無血開城に一役買った幕府の重鎮である。何の話かというと、ゆとり教育に対する反論のようであった。

「数学で2次方程式を勉強しても、大人になって実際に使う場面はない。そんなものを学ぶ必要があるのか?」というゆとり教育推進派の主張があった。現役の生徒たちも時々、声高々に訴えることがある。

勝海舟にとっても、2次方程式が実際に役立つ場面はなかったかもしれない。しかし思考力を鍛えることに意味があるという。2次方程式の解法には、①平方根の利用 ②因数分解 ③解の公式ーー大きくはこの3つがある。それらをケースバイケースで使い分けなければならない。江戸城無血開城というイギリスの名誉革命にも並び評価される決断は、賢明な判断力あったればこそであろう。

考えることはエリートに任せて、一般人は結論を受け入れさえすれば良い……。世の中がそんな風潮にならないためにもしっかりと学ぶ必要あり、といったコメンテーターの主張であったように思う。

高良神社余話ーーどう読む? 「こうら」 or 「たから」

以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続編とも言えるが、この問題が再浮上してきたのでさらに突き詰めてみたい。

発端はある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことだ。かつて『葬られた驚愕の古代史』『新説 伊予の古代』などの著者・合田洋一氏からも、愛媛県のとある八幡宮の宮司さんが境内社「高良神社」の読み方を知らなかったという話を聞いたことがあった。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。一元史観の枠内では理解しがたい祭神及び神社であるため、専門家でも意外と知らなかったりする。

とかく人は自分の知識を以って相手の誤りを正したくなるものだが、それを戒めるところから古田史学は出発している。『魏志倭人伝』の原文は「邪馬壹国」であるが、「壹」は「臺」の誤りなりと根拠もなく原文改定したところから邪馬台国論争の迷走が始まった。古田武彦氏は『魏志倭人伝』中の「壹」と「臺」を全て調べ上げたが、誤りを肯定する根拠は見つからなかった。原文通り「邪馬壹国」が正しかったのである(『「邪馬台国」はなかった』参照)。

宮司さんが言う「たからたまだれのみこと」は間違いであろうと思いつつ、もしかしたらそのように伝承されている可能性が無きにしもあらずとの謙虚な気持ちも捨てずにいた。

『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてびっくり。高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあるではないか。宮司さんも当然、地元の学識者によって編集されたこの本を見ているはずである。よく勉強されていると言うしかない。

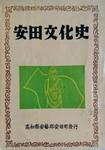

この「たから」読みが正しかったのだろうか? 正式な読みは「こうらたまたれのみこと」と主張する自分の考えがぐらついてきた。そこで『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)を探すことにした。古本屋にも無いような貴重な本だが、土佐市立市民図書館で借りることができた。見た目は小さいが、私の欲しい本が必ずと言っていいほど手に入る、“かゆいところに手が届く”図書館である。

その『安田文化史』の高良玉垂命にはルビはついていなかった。やはり推測は正しかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。話題になった本なので、編者が目を通していないはずはないだろう。おそらく、この表記を踏襲したのではないだろうか。

そうなると今度は『土佐太平記』の著者・明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのかである。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか、独自の見解なのか。高知県の歴史研究家が典拠とする『南路志』に、 琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が出ていることは前に紹介した。もしこの知識に頼ったとしたら、まさに漂流船に乗ってしまったことになる。沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」なのである。

以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続編とも言えるが、この問題が再浮上してきたのでさらに突き詰めてみたい。

発端はある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことだ。かつて『葬られた驚愕の古代史』『新説 伊予の古代』などの著者・合田洋一氏からも、愛媛県のとある八幡宮の宮司さんが境内社「高良神社」の読み方を知らなかったという話を聞いたことがあった。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。一元史観の枠内では理解しがたい祭神及び神社であるため、専門家でも意外と知らなかったりする。

とかく人は自分の知識を以って相手の誤りを正したくなるものだが、それを戒めるところから古田史学は出発している。『魏志倭人伝』の原文は「邪馬壹国」であるが、「壹」は「臺」の誤りなりと根拠もなく原文改定したところから邪馬台国論争の迷走が始まった。古田武彦氏は『魏志倭人伝』中の「壹」と「臺」を全て調べ上げたが、誤りを肯定する根拠は見つからなかった。原文通り「邪馬壹国」が正しかったのである(『「邪馬台国」はなかった』参照)。

宮司さんが言う「たからたまだれのみこと」は間違いであろうと思いつつ、もしかしたらそのように伝承されている可能性が無きにしもあらずとの謙虚な気持ちも捨てずにいた。

『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてびっくり。高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあるではないか。宮司さんも当然、地元の学識者によって編集されたこの本を見ているはずである。よく勉強されていると言うしかない。

この「たから」読みが正しかったのだろうか? 正式な読みは「こうらたまたれのみこと」と主張する自分の考えがぐらついてきた。そこで『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)を探すことにした。古本屋にも無いような貴重な本だが、土佐市立市民図書館で借りることができた。見た目は小さいが、私の欲しい本が必ずと言っていいほど手に入る、“かゆいところに手が届く”図書館である。

その『安田文化史』の高良玉垂命にはルビはついていなかった。やはり推測は正しかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。話題になった本なので、編者が目を通していないはずはないだろう。おそらく、この表記を踏襲したのではないだろうか。

そうなると今度は『土佐太平記』の著者・明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのかである。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか、独自の見解なのか。高知県の歴史研究家が典拠とする『南路志』に、 琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が出ていることは前に紹介した。もしこの知識に頼ったとしたら、まさに漂流船に乗ってしまったことになる。沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」なのである。

これまで『皆山集1』に九州年号(倭国年号)を3例見い出した。月山神社の「白鳳年間」、菅原道真の刀剣「朱鳥二年八月北」、小村神社の「勝照二年」である。それに加えて新たに4例目を発見した。

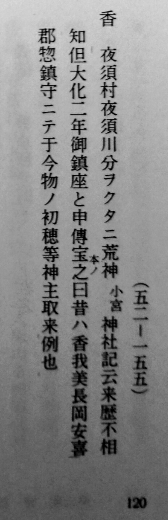

「夜須村夜須川分ヲクタニ荒神小宮神社記云来歴不相知但大化二年御鎮座と申傳宝之曰昔ハ香我美長岡安喜郡惣鎮守ニテ……」(P120)

香我美郡夜須村の荒神の鎮座が「大化二年」と伝えられているというのだ。大化の改新が645年(虫殺し)であるから、普通に考えると大化二年は646年になりそうである。しかし『日本書紀』の大化の改新(乙巳の変)の記述には、専門家からも疑問ありと指摘されている。事実そのままではなく、何がしかの書き変えがなされているというのだ。

一方、九州年号の「大化」は695~703年の間使用されたことが分かってきた。そうすると夜須村の荒神の鎮座「大化二年」は696年なのだろうか。『日本書紀』の影響を受けていない本来的な伝承がそのまま伝えられていれば、そうかもしれない。茨城県の「大化五子年」篆刻土師器は7世紀末の九州年号との一致が見られる例である。

いずれにせよ、延喜式内社でもない荒神社が大宝元年(701年、ONライン)以前の鎮座ということは、本当であれば驚くべきことである。しかも昔は香美郡・長岡郡・安芸郡3郡の惣鎮守だったというのだ。この件については更に詳しく調べる必要がありそうだ。

「夜須村夜須川分ヲクタニ荒神小宮神社記云来歴不相知但大化二年御鎮座と申傳宝之曰昔ハ香我美長岡安喜郡惣鎮守ニテ……」(P120)

香我美郡夜須村の荒神の鎮座が「大化二年」と伝えられているというのだ。大化の改新が645年(虫殺し)であるから、普通に考えると大化二年は646年になりそうである。しかし『日本書紀』の大化の改新(乙巳の変)の記述には、専門家からも疑問ありと指摘されている。事実そのままではなく、何がしかの書き変えがなされているというのだ。

一方、九州年号の「大化」は695~703年の間使用されたことが分かってきた。そうすると夜須村の荒神の鎮座「大化二年」は696年なのだろうか。『日本書紀』の影響を受けていない本来的な伝承がそのまま伝えられていれば、そうかもしれない。茨城県の「大化五子年」篆刻土師器は7世紀末の九州年号との一致が見られる例である。

いずれにせよ、延喜式内社でもない荒神社が大宝元年(701年、ONライン)以前の鎮座ということは、本当であれば驚くべきことである。しかも昔は香美郡・長岡郡・安芸郡3郡の惣鎮守だったというのだ。この件については更に詳しく調べる必要がありそうだ。

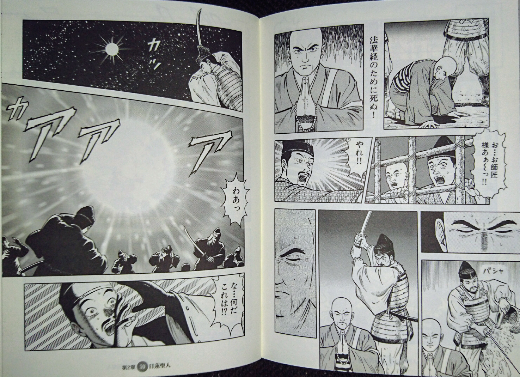

龍口刑場跡に建立された龍口寺(神奈川県藤沢市片瀬3−13−37)のホームページによると、次のように説明されており、これが日蓮上人の「龍ノ口の法難」に関する一般的な伝承とされる。

鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病の蔓延など、様々な脅威に包まれていました。それらを憂えた日蓮聖人(1222~1282)は、『立正安国論』を著し、幕府に奏上しました。

しかし、幕府はこれを政策への中傷であると受け止め、文永8年(1272)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえ、斬首するために、刑場であったこの地、龍ノ口へ連行したのです。

翌13日子丑の刻(午前2時前後)、土牢から引き出された日蓮聖人は、敷皮石(座布団状の石に皮を敷く)に坐らされ、評定の使者も待たず、あわや斬首になるときでした。

「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。

龍ノ口刑場で処刑中止となったのは日蓮聖人をおいておらず、爾来、この出来事を「龍ノ口法難」と呼び習わしています。

<http://ryukoji.jp/>

▲『うちのお寺は日蓮宗』(藤井正雄監修、1997年)

一方、『北鑑』第46巻によると、

それより地頭東條景信に請はれ、鎌倉に庵居し、日夜、法華經を誦し、辻に説法して巡り、文應元年、立正安国論を北條時賴に請上して忿怒を招き、伊豆伊東に流罪されしも、同三年、赦され鎌倉に歸りて諸宗の否を罵りて、土牢に幽せられ、文永八年、龍ノ口にて斬首の刑に蒙らんとせるも、陸奥の安東船なる龍飛十郎兼季の船出に不吉とて願ひあり、斬首を免じ、佐渡に配流さる。

徳のある僧を斬首すれば、船出にあたって不吉であると思い、船乗り達が刑の免除を願い出たというのだ。この話は古田武彦氏が講演中で語られており、東京古田会の副会長に確認したもので、その出典が上記の内容と思われる。

どちらの話がより原初的であるかは、一概には判断しかねる。普通に考えると『北鑑』の記述が事実に近く、後に奇跡譚として語り伝えられるようになったのではないかと思われる。

もちろん、そうであったとしても、決して日蓮の偉大さが損なわれるものではない。いずれにしても、この奇跡が日蓮自身の手紙に書かれているからには、何がしかの事実を反映したものということを否定し難いのではないか。

『北鑑』第39巻には、同じ事件が次のように記されている。2つの伝承があり、先入観をもって安易に判断せず、両方を書き残し後世に判断を委ねたと見るべきであろうか?

文永八年、龍ノ口に断罪となり斬首されんとするに、天日にわかに曇り、稲妻雷音は天の怒るが如く天切りて、刑執行の武士の振りあげたる太刀に落雷して三段に折られたり。

鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病の蔓延など、様々な脅威に包まれていました。それらを憂えた日蓮聖人(1222~1282)は、『立正安国論』を著し、幕府に奏上しました。

しかし、幕府はこれを政策への中傷であると受け止め、文永8年(1272)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえ、斬首するために、刑場であったこの地、龍ノ口へ連行したのです。

翌13日子丑の刻(午前2時前後)、土牢から引き出された日蓮聖人は、敷皮石(座布団状の石に皮を敷く)に坐らされ、評定の使者も待たず、あわや斬首になるときでした。

「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。

龍ノ口刑場で処刑中止となったのは日蓮聖人をおいておらず、爾来、この出来事を「龍ノ口法難」と呼び習わしています。

<http://ryukoji.jp/>

▲『うちのお寺は日蓮宗』(藤井正雄監修、1997年)

一方、『北鑑』第46巻によると、

それより地頭東條景信に請はれ、鎌倉に庵居し、日夜、法華經を誦し、辻に説法して巡り、文應元年、立正安国論を北條時賴に請上して忿怒を招き、伊豆伊東に流罪されしも、同三年、赦され鎌倉に歸りて諸宗の否を罵りて、土牢に幽せられ、文永八年、龍ノ口にて斬首の刑に蒙らんとせるも、陸奥の安東船なる龍飛十郎兼季の船出に不吉とて願ひあり、斬首を免じ、佐渡に配流さる。

徳のある僧を斬首すれば、船出にあたって不吉であると思い、船乗り達が刑の免除を願い出たというのだ。この話は古田武彦氏が講演中で語られており、東京古田会の副会長に確認したもので、その出典が上記の内容と思われる。

どちらの話がより原初的であるかは、一概には判断しかねる。普通に考えると『北鑑』の記述が事実に近く、後に奇跡譚として語り伝えられるようになったのではないかと思われる。

もちろん、そうであったとしても、決して日蓮の偉大さが損なわれるものではない。いずれにしても、この奇跡が日蓮自身の手紙に書かれているからには、何がしかの事実を反映したものということを否定し難いのではないか。

『北鑑』第39巻には、同じ事件が次のように記されている。2つの伝承があり、先入観をもって安易に判断せず、両方を書き残し後世に判断を委ねたと見るべきであろうか?

文永八年、龍ノ口に断罪となり斬首されんとするに、天日にわかに曇り、稲妻雷音は天の怒るが如く天切りて、刑執行の武士の振りあげたる太刀に落雷して三段に折られたり。

安芸郡安田町安田2170の安田八幡宮は安田町役場の道路を隔てた西側にあった。安田川の河口付近で、かなり海に近い場所である。『南路志』に「正八幡宮」と記され、単なる「八幡宮」よりは歴史が古く、九州との関係が深いとする指摘もある。

弥生土器の出土や8世紀に写経された大般若経が保存されていることからも、歴史の古さがうかがえる。高良神社がある可能性が高いと見ていたが、境内社を探しても社名や祭神が分からない。御祭神三柱は「足伴津彦命」「気長足姫命」「応神天皇」。

最初の「足伴津彦命」とは「足仲彦天皇」のことで、『古事記』や『日本書紀』に記される第14代仲哀(ちゅうあい)天皇である。「気長足姫命」は、『日本書紀』に記されている「神功皇后」で、仲哀天皇の皇后であり、応神天皇の母に当たる。何でも御神体は三つの厨子に納められ、社記には「古(いにしえ)よりこれを開かず」とある。

この親子(父神・母神・子神)が祀られている

形態は宇佐神宮などとはやや異なる。通常の八幡宮では仲哀天皇の代わりに比売大神が祀られている。どちらがより原初的な姿なのか、いずれ深く掘り下げていく必要があるかもしれない。

さて、右手奥の摂社が気になったが、現地では何の情報も得られなかった。『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてみると、「境内社若宮神社には、高良玉垂命、息長帯姫命、仁徳天皇を祀る」とある。高良玉垂命が祀られていたこと自体驚きであるが、この並びは高良玉垂命と息長帯姫命(神功皇后)があたかも夫婦であることを暗示しているかのようである。

ついに開けてはならない箱が開きかけてきたといったところか。その他、公式的に発表していることは、以下の案内板からの引用をご参考に。

安田八幡宮 国登録有形文化財

○玉垣 藩政期築:石造

創建は安田領主安田三河守と伝えられ、鎌倉時代に安田に移住した、惟宗氏が安田を領有し、安田の地名から安田氏を名乗り、領地の鎮守として安田八幡宮を造営しました。八幡宮は安田家代々の鎮守として特に信仰が厚く、度々神殿の新築や改築を行い、社領を寄進しました。

足伴津彦命、気長足姫命、応神天皇を祭神としていて、昔から安田・西島・唐浜・東島・中山・馬路の総鎮守として崇敬されてきました。

参道の玉垣を構成する石柱には八幡宮に信仰を寄せる寄進者の名や、天明(1815)年、天保(1843)年、嘉永元(1848)年などの寄進年月、山形屋、久保屋、松屋、加茂屋、福枡屋、北方屋、浦吉屋などの屋号の彫られた石柱が並んで、廻船や林業がもたらせた安田の繁栄ぶりが偲ばれます。

【参道入り口の説明板より】

安田八幡宮 (旧郷社)

県指定文化財 大般若経所蔵

弥生式土器 出土地

安田八幡宮は、太古より安田川流域の総鎮守として敬われ、足伴津彦命、神功皇后、応神天皇を祭神している。

創建は明らかではないが領土惟宗(これむね)朝臣安田三河守と伝えられ、古記により文永10年(1273年)以前と推定される。

神宝の大般若経は、神亀4年(727年)当時の、名もなく貧しい一般民衆財物を出しあって、安田庄内の智識(信仰集団)により、600巻が経写された。

この大般若経は、天地異変、流行病の退散祈願、五穀豊穣、あるいは出陣のとき戦争を祈る等、大きな行事のとき社殿に籠って、僧侶が何日もかかって600巻を称えたものである。

永正10年(1513年)時の領主安田三河守親信から当社に奉納されたもので、昭和45年(1970年)高知県文化財に指定された。(現存541巻)

弥生式土器(つぼ)は、昭和7年(1932年)当社境内地より出土。

古代より、この地に人の生活の営みがあったことを立証する貴重財である。

【参道玉垣の傍にある説明板より】

『古代国府の成立と国郡制』(大橋泰夫著、2018年)の目次は以下の通り。

序章 国府成立をめぐる諸問題/各地における国府の検討(東海道/東山道/北陸道/山陰道/山陽道/南海道/西海道)/国庁の構造(政庁と長舎/長舎を用いた政庁の成立/7世紀以降の大極殿院・朝堂院/長舎を多用した政庁から定型化国庁へ/国庁・郡庁の祖型/長舎の出現と政庁建物の構造/国庁と駅家)/国府事例の検討(出雲国府成立と出雲国の形成/常陸国府と台渡里官衙遺跡群の成立/下野国府成立と下野国の形成)/国府成立の総括的検討(国庁・国衙の成立と存続期間/郡衙代用説・国司館代用説の検討/国庁の成立/瓦葺建物からみた国府の整備/国府成立と前身官衙/文献・出土文字資料と国府成立)以下細目略/付論1 地方官衙と方位/付論2 地方官衙成立期の瓦葺建物/結語 国府成立と国郡制

「著者は国府の成立を7世紀末~8世紀初めと考えて、国郡制形成の中で大きな意義を認めている。しかし、このように考える意見は少なく、全国的に国府が独立した官衙施設として設置されるのは8世紀第2四半世紀以降であるという説が有力である」としており、山中敏史氏の研究によると「構造の違いや所在地において断絶を示す例(筑後国古宮Ⅱ期官衙、仙台市郡山遺跡Ⅱ期官衙)がある点から、8世紀前半以降の国府との間に質的な大きな違いを考えた」とあるように、7世紀と8世紀の間に第一の画期があることを指摘している。

文献的には『日本書紀』の記述を根拠に、7世紀以前にさかのぼらせたい説もあるようだが、発掘調査が示す大和朝廷による中央集権的国府成立の画期は、やはり大宝律令前後であったと見るべきだろう。

それを裏付ける内容が「付論1 地方官衙と方位」にデータとして紹介されている。地方官衙や国府に正方位が採用されたのが、ほぼ一律に8世紀以降となっている。7世紀後半の評衙とされる遺跡の多くは正方位を採用せず、規格性が乏しいとされる。ここに九州王朝と大和朝廷との統治体制の差異が表れているように見える。

やはり701年を旧王朝(old:九州王朝)と新王朝(new:大和朝廷)との画期である「ONライン」とする古田武彦氏の指摘が妥当であったことが分かる。

『近世寺社伝資料『和州寺社記』・『伽藍開基記』』(神戸説話研究会、二〇一七年)という本を図書館で見つけて、中を開いてみると、「中宮寺は推古告貴三年、聖徳太子の御母間人皇后の御願所にて、〜」(頁三四)とあり、『和州寺社記』からの引用が出ていた。

また、橘寺の「推古光充二年<丙寅>皇居を以って寺とし給う」(頁七五)についてはホームページ「新・古代学の扉」に出ているものと同文のようだ。

その他、「白鳳」「大化」なども出てきおり、九州年号が満載である。そもそも寺社の縁起等に九州年号がよく残されているため、僧侶の手による私年号との説もあるくらいだ。

しかし、その分布が全国的であり、連続性を持っていることから見ても、私的な年号とは考えにくい。大和朝廷以前の倭国・九州王朝によるものと考えてこそ、整合性があると言えよう。

また、同書464〜469ページに「一年少ない年数」に関する藤田琢司氏「『元亨釈書』について」の指摘を紹介している。いわゆる干支が通常より一年後のものになる問題に対する解決案である。

高知県においても『皆山集 第一巻』(松野尾章行編)に天満宮の宝刀「

しかし、その分布が全国的であり、連続性を持っていることから見ても、私的な年号とは考えにくい。大和朝廷以前の倭国・九州王朝によるものと考えてこそ、整合性があると言えよう。

また、同書464〜469ページに「一年少ない年数」に関する藤田琢司氏「『元亨釈書』について」の指摘を紹介している。いわゆる干支が通常より一年後のものになる問題に対する解決案である。

高知県においても『皆山集 第一巻』(松野尾章行編)に天満宮の宝刀「

高良神社の祭神は八幡神の叔母に相当し、より格上の存在であるーー安芸郡の高良神社調査の最後に驚くべき話を聞いた。高良神社の祭神・高良玉垂命に関しては諸説あるが、未だにはっきりとしたことは分かっていない。“高良神社の謎”を追い求める長旅の末に、謎の扉にやっと手がかかったような手応えを感じた。

そもそも男性神なのか、女性神なのか。実はこれすらも結論は出ていない。高良神社の祭神を武内宿禰命と紹介しているところもあるが、ここ甲浦八幡宮では女性神ととらえ、「高良玉垂命=武内宿禰命」説を否定していることになる。

①八幡宮の祭神は一般的には「応神天皇、神功皇后、比売大神」であり、同じ安芸郡の田野八幡宮では比売大神の位置に高良玉垂命が祀られていた。②室戸市では石清水八幡宮(京都府)から勧請された八幡宮が多いが、安芸郡では宇佐八幡宮(大分県)から勧請されたものが多い。③大分県の宇佐八幡宮では比売大神を中央に祀り、応神天皇と神功皇后は両脇に祀られている。④応神天皇の叔母になるのは神功皇后の姉妹。虚空津比売命(そらつひめのみこと)と與止日女命(よどひめのみこと)の二人の妹が知られている。⑤肥前国一ノ宮である與止日女神社(佐賀県佐賀市大和町川上1ー1)の主祭神・與止日女命は「八幡宗廟之叔母、神功皇后之妹」にます尊い神様であり、一説に豊玉姫命(竜宮城の乙姫様で、神武天皇の御祖母にます)とも伝えられている。 これらは『肥前国風土記』の「神名帳頭注」に"神功皇后の妹で與止姫神(またの名を豊姫・淀姫)"とあることを根拠としているようだ。

以上の考察から、甲浦八幡宮境外摂社・高良神社の祭神・高良玉垂命を與止日女命に比定しているのだろう。ぜひとも小野宮司さんに一度、お話をお聞きしたいものである。それにしても、高良神社のお祭りの日に合わせたかのごとく台風24号が襲来するとは……。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ