「徳島県美馬市にある天都賀佐比古(あまつかさひこ)神社を調査してほしい」との依頼が以前あったものの、徳島県に行く機会もなく日が過ぎていた。やっとお盆休み(というよりよさこい祭り休み)に入って、岡山県に行く用事ができた。ついでにといっても、かなり寄り道になるが、頼まれていたことを優先しようと坂出から高速を降り、讃岐山脈を越えることにした。

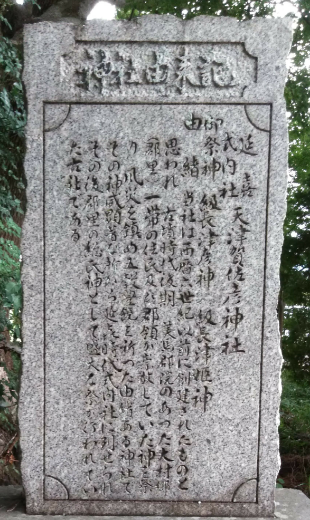

徳島県美馬市に入って天都賀佐比古神社を検索すると、意外にも2か所ヒットして少し戸惑った。美馬町轟にあるほうが、鳥居・社殿等が立派で、立地も開けた中心部に近いところにあり、見つけるのが容易であった。こちらが本命であろうか。境内に入って右手、神社由来記の石碑にも「6世紀以前の創建と思われる」とし、かつての鎮座地に近い郡里(こうざと)には白鳳時代の廃寺跡(法起寺式、12弁蓮華文軒丸瓦が出土)もあって、大和朝廷以前の歴史を持つ可能性が見える。

さて、御神体が北向きというのは確かに珍しいが、高知県にも似たような話がある。高知市春野郷土資料館のHPに掲載されている荒倉神社の昔話である。県外のことを知って、県内のこともよく理解できるというもの。井の中の蛙になってはいけない。

徳島県美馬市に入って天都賀佐比古神社を検索すると、意外にも2か所ヒットして少し戸惑った。美馬町轟にあるほうが、鳥居・社殿等が立派で、立地も開けた中心部に近いところにあり、見つけるのが容易であった。こちらが本命であろうか。境内に入って右手、神社由来記の石碑にも「6世紀以前の創建と思われる」とし、かつての鎮座地に近い郡里(こうざと)には白鳳時代の廃寺跡(法起寺式、12弁蓮華文軒丸瓦が出土)もあって、大和朝廷以前の歴史を持つ可能性が見える。

今回はあまり主観を交えず、客観的なリポートにしたいので、『美馬町史』(美馬町史編集委員会、1989年)からそのまま引用しておく。

天都賀佐比古神社(旧村社)

所在地 美馬町字轟三二番地

主祭神 級長津彦命・級長津姫命

例 祭 十月二十日

境内地 五九八坪

主要建物 本殿・弊殿・拝殿・神庫

氏 子 八一戸

宗教法人設立 昭和二十八年四月十五日

〔沿 革〕

川原部落の西端、轟谷の東側に位置し、阿讃の山々を背景に、郡里ジマの沖積地が眼前に開ける景勝の地に建っている。この社はもと現在地の約二〇〇㍍西、字高畠にあり、創立年代は明らかではないが、延喜式内社としての天都賀佐比古神社に比定されており、既に平安初期から尊信を集めていたようである。

境内中央北寄りに本殿・弊殿・拝殿が南面して建てられ、正面入口には大鳥居、その北側に狛犬、灯籠等が両側に並び立っている。

古くから「轟さん」と呼ばれて、旧郡里里分の総氏神として崇敬され、風の神として知られる。『阿波志』には「天都賀佐毘古祠 郡里村宗重名に在り、或いは轟宮と称す。天正年中(一五七三~九一)兵燹に罹り、いまだ旧制に復せずと雖も結構頗る大、連松繁苑或は曰く延喜式所載是也と…(後略)」とある。

十月二十日の秋祭りには、喜来、中山路、宗重、川原町の各氏子から、屋台、勇台を繰り出し神輿渡御の行列に加わり、数十に及ぶ練り物で行列は一大豪華を極めていた。しかし大正年間よりしだいに祭りも簡素となり、現在は川原町部落八一戸の氏神として祭礼が行われるのみとなっている。

なお、昔からの言い伝えとして、この神前を乗馬で横切ったり、頬かむりで通ると、勢いよく投げ出され、また前の吉野川を西上する舟が帆をかけたまま通ると転覆するといわれた。それでこのような災難を避けるため、御神体を北向きに鎮座してあるといわれ、古いお守札には「日本一社北向鎮座」と記されている。

なおこの社の神職として記録に残る古いものでは、寛永十八年二宮権頭が奉仕しており、それより代々二宮氏が神職として仕え、二宮正芳に至っていたが、昭和五十六年以降は加藤熊男が奉仕している。(以上、引用終り)

さて、御神体が北向きというのは確かに珍しいが、高知県にも似たような話がある。高知市春野郷土資料館のHPに掲載されている荒倉神社の昔話である。県外のことを知って、県内のこともよく理解できるというもの。井の中の蛙になってはいけない。

はるの昔ばなし「ご神体は北向き」

(前略)……

二代目藩主山内忠義公は狩が好きで、たびたび各地の狩猟場へ出掛けました。ある年、側臣や勢子を多数連れてこの荒倉山に来ました。この日は獲物がたくさんあり、忠義公はたいそうごきげんでありました。さっそくこの神社の馬場先で獲物を料理しました。ところがその肉はなんぼ煮ても軟かくなりません。煮ても煮ても煮えないというわけです。

家来たちは「これは神前をけがしたからではないか。」と話し合っていました。忠義公はこれを聞いて「領内のことはすべて藩主の意のままになるものだ。気に食わねばご神体を北向けにしておけ。」と言われました。

このことがあってから、荒倉神社では、社殿は南向きでもご神体は北向きにしてお祀りするようになったといわれています。

土佐には大小五千近い神社があり、その大方は南向きで、東向き或は西向きのものも少しありますが、荒倉神社のように社殿に対してご神体が反対向きというのは例がないようです。

PR

侏儒国に関する『魏志倭人伝』の記述から見てみよう。

女王國東 渡海千餘里 復有國皆倭種 又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國黒齒國 復在其東南 船行一年可至

女王國東 渡海千餘里 復有國皆倭種 又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國黒齒國 復在其東南 船行一年可至

「女王国の東、海を渡ること千余里。復(また)国有り、皆、倭種。又、侏儒国有り、その南に在り。人長は三、四尺。女王を去ること四千余里。又、裸国、黒歯国有り、復、その東南に在り。船行一年にして至るべし。」

女王国の東、海を渡って千余里行くと、また国が有り、皆、倭種である。また、侏儒国がその南にある。人の背丈は三、四尺で、女王国を去ること四千余里。また、裸国と黒歯国があり、また、その東南にある。船で一年行くと着く。

『魏志倭人伝』の里単位が短里(1里=約76m)とされることから「海を渡ること千余里」は豊後水道を渡った愛媛県、その南は高知県西部に至る。現在は幡多郡、かつては波多(幡多)国と呼ばれていた。

『先代旧事本紀』「国造本紀」によれば、崇神天皇の御世に、天韓襲命(あめのからそのみこと)を神の教えにより波多国造に定められたとされる。

波多国造は後の令制国の土佐国の西部、現在の幡多郡を支配したと考えられ、その中心地は、現在の四万十市中村説と、宿毛市平田の平田曽我山古墳のある平田古墳群の地とする説がある。

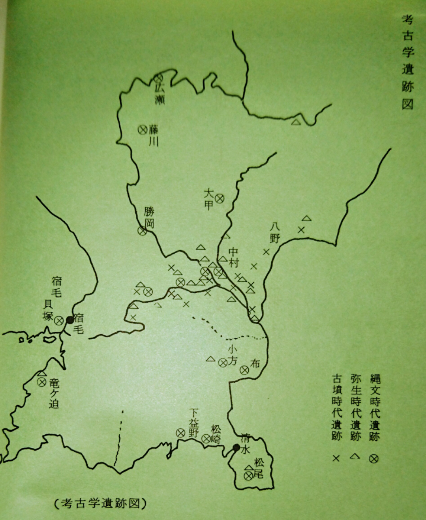

幡多地方は縄文時代以来の遺跡が広く分布し、弥生時代の遺跡は四万十川流域に集中する。『魏志倭人伝』に登場する侏儒国は、遺跡の分布から考察すると、四万十川の中下流域、すなわち中村辺りが中心であったと考えるべきであろうか。

崇神天皇時代の国造設置記事を疑問視する者もいるが、天氏である天韓襲命の波多国造設置は九州王朝の勢力進出により、この地方がその影響下に置かれたことを示しているようだ。高知県で唯一の前方後円墳である曽我山古墳を波多国造と関連付ける説は十分うなずける。

「国造本紀」に見える都佐国造は波多国造より後の設置(成務天皇の世)とされる。この西から東への順番は、大和朝廷一元史観では説明に苦しむ。やはり九州王朝の東進(倭の五王時代か)と考えたほうが理解しやすいのではないだろうか。

幡多地方は縄文時代以来の遺跡が広く分布し、弥生時代の遺跡は四万十川流域に集中する。『魏志倭人伝』に登場する侏儒国は、遺跡の分布から考察すると、四万十川の中下流域、すなわち中村辺りが中心であったと考えるべきであろうか。

崇神天皇時代の国造設置記事を疑問視する者もいるが、天氏である天韓襲命の波多国造設置は九州王朝の勢力進出により、この地方がその影響下に置かれたことを示しているようだ。高知県で唯一の前方後円墳である曽我山古墳を波多国造と関連付ける説は十分うなずける。

「国造本紀」に見える都佐国造は波多国造より後の設置(成務天皇の世)とされる。この西から東への順番は、大和朝廷一元史観では説明に苦しむ。やはり九州王朝の東進(倭の五王時代か)と考えたほうが理解しやすいのではないだろうか。

「コウラ」地名探しについて、「『地名語源辞典』も参考にしたらいいですよ」とのアドバイスもあり、図書館で調べてみた。『日本の地名 60の謎の地名を追って』(筒井功、2011年)の151ページを開くと、「強羅(ごうら)」地名について書かれている。「ゴウラ、ゴウロ、コウラ、コウロ」などの変化あり。神奈川県箱根町強羅について、柳田國男は「岩石の露出している小地域」を意味すると指摘したという。

高知市鏡のコウラ地名を探していたら、『長宗我部地検帳』には「コウロ」と出てくる。今まで高良神社跡地と思って追ってきた「コウラ」「カウラ」地名は単なる思い込みや幻想だったのだろうか?

いや違う。徳島市の高良神社が鎮座する2か所(応神町古川と飯谷町)は地名も「高良」である。高知県でもかつて高良神社があったところをコウラ谷(香南市香我美町徳王子)と呼んでいる。コウラ地名が登場するのはほとんど社地である。通常は神社ないしは祭神名と地名が一致していることが多いが、そうでない場合は元々あった神社名が地名として残されている可能性がある。

柳田國男の説も特定の地名については当てはまるかもしれないが、「高良神社由来説」はもっと汎用性があるのではないかと考える。

高知市鏡のコウラ地名を探していたら、『長宗我部地検帳』には「コウロ」と出てくる。今まで高良神社跡地と思って追ってきた「コウラ」「カウラ」地名は単なる思い込みや幻想だったのだろうか?

いや違う。徳島市の高良神社が鎮座する2か所(応神町古川と飯谷町)は地名も「高良」である。高知県でもかつて高良神社があったところをコウラ谷(香南市香我美町徳王子)と呼んでいる。コウラ地名が登場するのはほとんど社地である。通常は神社ないしは祭神名と地名が一致していることが多いが、そうでない場合は元々あった神社名が地名として残されている可能性がある。

柳田國男の説も特定の地名については当てはまるかもしれないが、「高良神社由来説」はもっと汎用性があるのではないかと考える。

『幡多のあけぼの 考古学よもやま話』(木村剛朗著、平成3年)は高知県の縄文時代を知る上で欠かすことができない一冊だ。その中で「石鏃が最も多く出土する遺跡は、足摺半島の先端部近くにある唐人駄場遺跡と、中村市蕨岡の奈路駄場遺跡である。この遺跡で採集された石鏃は数百点にものぼる」としている。

唐人駄場遺跡と言えば、かつて古田武彦氏が縄文時代の灯台とされる鏡岩の調査に来られた場所である。巨石群が天然のものか人為的に配置されたものかは議論があるところだが、縄文時代における一大中心地であったということは専門家も認めるところである。

一方の奈路駄場遺跡は現在は四万十市蕨岡の高良神社が鎮座する川の対岸にある。縄文〜弥生時代の遺跡で、栗の実型の首飾りが出土している。幡多国の中心部が四万十川流域に移行してきたのだろうか?

唐人駄場遺跡と言えば、かつて古田武彦氏が縄文時代の灯台とされる鏡岩の調査に来られた場所である。巨石群が天然のものか人為的に配置されたものかは議論があるところだが、縄文時代における一大中心地であったということは専門家も認めるところである。

一方の奈路駄場遺跡は現在は四万十市蕨岡の高良神社が鎮座する川の対岸にある。縄文〜弥生時代の遺跡で、栗の実型の首飾りが出土している。幡多国の中心部が四万十川流域に移行してきたのだろうか?

久留米市の犬塚幹夫氏の調査によると、単弁十三弁蓮華文軒丸瓦が出土する遺跡は次のように筑前・筑後を中心として北部九州に分布しているという。

筑後国分寺跡(久留米市)、堂ヶ平遺跡(広川町)、太宰府史跡(太宰府市)、鴻臚館跡(福岡市)、宝満山遺跡(太宰府市)、浄妙寺(榎寺)跡(太宰府市)、筑前国分寺跡(太宰府市)、菩提廃寺(福岡県京都郡みやこ町)、豊前国分寺跡(福岡県京都郡みやこ町)

古賀達也氏が九州王朝の家紋ではないかと推定している十三弁の花紋が、土佐国分寺古瓦ノ図として『皆山集2』に掲載されている。やはり九州との深い関係があるかも知れない。また、布目瓦も出土していることから奈良時代のものと推定しているようだ。

『熊野御幸記』に「下山の後、サカサマ王子に参る。水逆に流る。仍ってこの名ありと云々」とある。和歌山県有田郡湯浅町吉川字岩谷の逆川(さかさがわ)王子神社についての記述であるが、近くを流れる川が海のある西に向かって流れず、東に流れていることからこの名で呼ばれるという。現在の地名・吉川は、この「逆」の字を忌んで付けられたという。

熊本県天草郡苓北町に「坂瀬川(さかせがわ)」という地名がある。その中心部を流れる松原川が逆流していることから坂瀬川と付けられたと語り聞かされてきたが、語源的にはもう一つの説明もできる。「枷(かせ)」が船を繋ぎ止めるものとして、船を繋留(けいりゅう)する川には「かせ川」「かさ川」等の地名が付けられることが多い。

高知県南国市岡豊町「笠ノ川」、佐賀県の「嘉瀬川」など、「かさ」「かせ」を含む川地名は全国的に多く見られる。ぜひ船との関連で見てほしい。苓北町「坂瀬川」は島原・天草一揆における「天草四郎乗船ノ地」の碑も建てられている。

熊本県天草郡苓北町に「坂瀬川(さかせがわ)」という地名がある。その中心部を流れる松原川が逆流していることから坂瀬川と付けられたと語り聞かされてきたが、語源的にはもう一つの説明もできる。「枷(かせ)」が船を繋ぎ止めるものとして、船を繋留(けいりゅう)する川には「かせ川」「かさ川」等の地名が付けられることが多い。

高知県南国市岡豊町「笠ノ川」、佐賀県の「嘉瀬川」など、「かさ」「かせ」を含む川地名は全国的に多く見られる。ぜひ船との関連で見てほしい。苓北町「坂瀬川」は島原・天草一揆における「天草四郎乗船ノ地」の碑も建てられている。

『元号 年号から読み解く日本史』(文春新書、2018年3月刊)は少し前に読んでみたが、「九州年号」についての情報はほとんどないに等しかった。ところが「古賀達也の洛中洛外日記 第1705話 2018/07/14」によると、同書末尾に付されている「日本の年号候補・未採用文字案」(古代から現代までの改元時に提案された未採用年号候補の一覧)の中に「大長」があり、1回だけ候補に挙がっているとのこと。そのような資料が付いていたことは覚えているが、十分に目を通してはいなかった。古賀達也氏によると「大長」は704~712年に使用された最後の九州年号であるという。

実はこの年号が地名として残されたと思われる場所がある。大長(おおちょう)ミカンの産地として知られるようになった広島県呉市豊町大長である。現在は広島県となっているが、大崎下島もかつては伊予に属し大長(おおちよう)島と呼ばれた。島全体が急峻な山地であるが山頂まで段々畑として耕され,温暖少雨の典型的な瀬戸内式気候によって良質美味の大長ミカンを産する。南東部の御手洗(みたらい)港は帆船時代から内海航路の要所であった。

実はこの年号が地名として残されたと思われる場所がある。大長(おおちょう)ミカンの産地として知られるようになった広島県呉市豊町大長である。現在は広島県となっているが、大崎下島もかつては伊予に属し大長(おおちよう)島と呼ばれた。島全体が急峻な山地であるが山頂まで段々畑として耕され,温暖少雨の典型的な瀬戸内式気候によって良質美味の大長ミカンを産する。南東部の御手洗(みたらい)港は帆船時代から内海航路の要所であった。

ここ豊町大長にある宇津神社(うつじんじゃ)は江戸時代の埋め立て前まで、入江の奥に鎮座し、もとは当社の鳥居が海に面していたと考えられている。

社伝によれば、初代神武天皇の東征の際に宇津大神、八十禍津日神の先導で、この地に留まったとされている。第7代孝霊天皇の第三子の彦狭島王が勅命を奉じ、伊予に下向した際に、都の鎮守と瀬戸内海の安寧祈願のために大長に奉祀したとされている。また奈良時代の宝亀4年(773年)には、神託により越智七島に大山積の御子など十六王子を分祠したと伝わる。

越智七島は、中世には生奈島、岩城島、大三島、大下島、岡村島、御手洗島、豊島で構成され、伊予国一宮である大山祇神社の社領を形成していた。この歴史の古さと立地条件を考えると九州年号と無縁であるはずがない。

1941年大長村の読み方が「おおちょうそん」から「だいちょうそん」に変更されるが、1947年には再び「おおちょうそん」に戻される。年号の読み方を検討する際にこの地名は参考にする必要があるだろう。

さらに大崎下島の北には帝を連想させる三角(みかど)島があり、三角島にある「美加登神社」は、福岡県の宗像神社の祭神「宗像三女神」を安芸の厳島神社へ勧請(かんじょう)する際、仮宮として創建されたと言われている。

厳島神社の創建は593年とあることから、三角島の美加登神社もその頃の創建ということになるだろう。美加登神社の裏手には6世紀のものと思われる古墳が2基見つかっており、九州とのつながりが伺える。

以上のアイデアは古田史学派のU氏から「私も九州年号を見つけましたよ」と大長地名を教えてもらったことを基に、調べてまとめたことを報告しておきたい。

以上のアイデアは古田史学派のU氏から「私も九州年号を見つけましたよ」と大長地名を教えてもらったことを基に、調べてまとめたことを報告しておきたい。

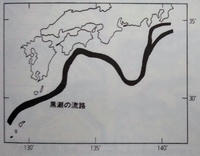

『黒潮のナゾを追う』(高知大学黒潮圏研究所、1991年)の中で岡村眞氏は次のように述べている。

「須崎市野見湾の戸島北側に断層活動によるくい違いを見いだした。ただし、堆積速度から判断すると、断層が動いた時期は今から三、四千年前と見積もられ、伝えられる約千三百年前の白鳳地震とは関係がありそうにない。」(「島は本当に沈んだか」)

現地の漁師さんに聞くと、野見湾には水深5メートル程度の台地状の地形があり、その縁から急に深くなっているという。断層による地形なのかも知れない。さらに海底に井戸があったとの証言もあり、石包丁などの弥生時代の遺物等の出土もあることから、弥生時代以降にも沈降があった可能性は十分考えられる。

さて、この野見湾に伸びる岬の地名が大長岬という。古賀達也氏の説によると「大長(704〜712年)」は九州王朝最後の年号とされる。「大正町」のように年号が地名になることは現代でもよくあることだが、この大長岬も年号に由来するものだろうか?

地名辞典によると「大長崎(おおながさき)」との読みが出ているが、現地の人は「大長岬(おながさき)」と呼んでいた。これはすぐ近くの「小長岬」と対となる地名のようである。

白鳳地震(684年)によって野見湾及び大長岬ができて、ニ十数年後の復興の時期である大長年間に地名がつけられたとすると……。

一方、大長みかんで有名な広島県呉市豊町大長(おおちょう)は王朝を連想させる読み方である。はたして、年号の「大長」は何と読むのか?

「須崎市野見湾の戸島北側に断層活動によるくい違いを見いだした。ただし、堆積速度から判断すると、断層が動いた時期は今から三、四千年前と見積もられ、伝えられる約千三百年前の白鳳地震とは関係がありそうにない。」(「島は本当に沈んだか」)

現地の漁師さんに聞くと、野見湾には水深5メートル程度の台地状の地形があり、その縁から急に深くなっているという。断層による地形なのかも知れない。さらに海底に井戸があったとの証言もあり、石包丁などの弥生時代の遺物等の出土もあることから、弥生時代以降にも沈降があった可能性は十分考えられる。

さて、この野見湾に伸びる岬の地名が大長岬という。古賀達也氏の説によると「大長(704〜712年)」は九州王朝最後の年号とされる。「大正町」のように年号が地名になることは現代でもよくあることだが、この大長岬も年号に由来するものだろうか?

地名辞典によると「大長崎(おおながさき)」との読みが出ているが、現地の人は「大長岬(おながさき)」と呼んでいた。これはすぐ近くの「小長岬」と対となる地名のようである。

白鳳地震(684年)によって野見湾及び大長岬ができて、ニ十数年後の復興の時期である大長年間に地名がつけられたとすると……。

一方、大長みかんで有名な広島県呉市豊町大長(おおちょう)は王朝を連想させる読み方である。はたして、年号の「大長」は何と読むのか?

『黒潮のナゾを追う』(高知大学黒潮圏研究所、1991年)で山本大氏は次のように述べている。

「鎌倉中期の文永十二年(1275)、幡多に船所職がおかれていたことが『金剛福寺文書』にみえるが、中村を中心とする幡多本郷には造船所があったようである。おそらく下田かその周辺であろう。

古くから甲浦・浦戸・下田などは重要な港として栄えたが、中世においても要港であり、下田の造船はつづいていたようである。明国との貿易のため細川氏によって南海路が開けてからは特に重視された。」

船所とは平安後期から鎌倉時代にかけての国衙在庁機構〈所(ところ)〉の一つとされ、文永十二年(1275)に慶心(金剛福寺の僧侶か)を幡多本郷の船所職(ふなどころしき)に任じているようだ。幡多地方が海上交通の要所であったことが伺える。

足摺岬付近は縄文時代においては大分県姫島の黒曜石が入ってきており、中世においては補陀落渡海の出発地にもなっている。日本列島中でも黒潮がぶつかる地点で、海流を利用した航海の技術が蓄積されてきたと考えられる。

この黒潮航海術は縄文時代以来のものかも知れない。というのも足摺岬には縄文灯台とも言われる鏡岩が存在する。そして魏志倭人伝の最後を飾る「裸国·黒歯国」への渡海、その起点となったのが「侏儒国」すなわち、高知県西部の幡多国であった。

「鎌倉中期の文永十二年(1275)、幡多に船所職がおかれていたことが『金剛福寺文書』にみえるが、中村を中心とする幡多本郷には造船所があったようである。おそらく下田かその周辺であろう。

古くから甲浦・浦戸・下田などは重要な港として栄えたが、中世においても要港であり、下田の造船はつづいていたようである。明国との貿易のため細川氏によって南海路が開けてからは特に重視された。」

船所とは平安後期から鎌倉時代にかけての国衙在庁機構〈所(ところ)〉の一つとされ、文永十二年(1275)に慶心(金剛福寺の僧侶か)を幡多本郷の船所職(ふなどころしき)に任じているようだ。幡多地方が海上交通の要所であったことが伺える。

足摺岬付近は縄文時代においては大分県姫島の黒曜石が入ってきており、中世においては補陀落渡海の出発地にもなっている。日本列島中でも黒潮がぶつかる地点で、海流を利用した航海の技術が蓄積されてきたと考えられる。

この黒潮航海術は縄文時代以来のものかも知れない。というのも足摺岬には縄文灯台とも言われる鏡岩が存在する。そして魏志倭人伝の最後を飾る「裸国·黒歯国」への渡海、その起点となったのが「侏儒国」すなわち、高知県西部の幡多国であった。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ