「十三弁花紋は九州王朝の家紋」とする仮説(古賀説)が正しいかどうかはまだ検証の必要があるが、九州北部に多く見られる紋であることは確認されている。とすると、土佐で見つかった十三弁菊紋(蓮華文)軒丸瓦は何を意味するのか。九州王朝との関係があるのだろうか。

久留米市の犬塚幹夫氏の調査によると、単弁十三弁蓮華文軒丸瓦が出土する遺跡は北部九州の中でも、とりわけ太宰府市に集中して分布しているようだ。

太宰府史跡(太宰府市)宝満山遺跡(太宰府市)浄妙寺(榎寺)跡(太宰府市)筑前国分寺跡(太宰府市)

ということは、太宰府と土佐国府の共通点の有無を調べることによって、土佐国における十三弁菊紋軒丸瓦の存在が、必然であったか偶然であったかを知ることができるかもしれない。次の4項目の類似点について紹介して、識者の判断を仰ぎたい。

①大裏と内裏

太宰府条坊の北方に「大裏」地名があり、土佐国府の北方にも紀貫之の国司館跡とされる場所に「内裏」地名がある。

【名称】旧小字標石 大裏(だいり・おおうら)【所在場所】観世音寺3丁目 都府楼跡北辺【文化遺産情報】住居表示により古い地名が失われるため、平成5年(1993)8月に太宰府市が旧小字名を石標に刻して建立したもの。地名「大裏」は内裏、紫宸殿ともいわれ、天智天皇の内裏跡や安徳帝の行宮があった場所だという謂われが残っている。大宰府政庁の政庁域全体がこの地名である。

②観世音寺と観音寺

太宰府北東部(鬼門)に観世音寺(観音寺と呼ばれたこともある)があった。土佐国府北東部には比江廃寺跡がある。現在、土佐国府跡北方に「永源寺」(えいげんじ)があり、かつては、曹洞宗大本山永平寺の直末で「観音寺」といって鬼門除けのお寺であった。『長宗我部地検帳』にも「タイリ中ニツカアリ……同(観音寺分)」とある。

③都府楼礎石と比江廃寺礎石

比江廃寺跡の礎石について、凹凸の違いはあるものの、太宰府都府楼の礎石に似ているとの指摘がある。

④大宰府の廃止と土佐国司の派遣

天平十四(742)年正月に大宰府が廃止された、と『続日本紀』は伝えている。土佐の国司は、天平十五(743)年六月三十日に任命された土佐守・引田虫麻呂が記録に見える姓名の明らかな国司の始めである。それ以前に国司が派遣されていたかもしれないが、九州王朝滅亡(700年)後も、742年頃まで大宰府の管轄下にあったか、何らかのつながりを維持していた可能性も考えられる。

以上、①~④の4点をピックアップしてみたが、土佐国に十三弁菊紋(蓮華文)軒丸瓦が存在することは、やはり何らかの意味があるようにも思えるが、いかがであろうか。

以上、①~④の4点をピックアップしてみたが、土佐国に十三弁菊紋(蓮華文)軒丸瓦が存在することは、やはり何らかの意味があるようにも思えるが、いかがであろうか。

PR

久留米市の犬塚幹夫氏の調査によると、単弁十三弁蓮華文軒丸瓦が出土する遺跡は、次のように筑前・筑後を中心として北部九州に分布しているという。

鴻臚館跡(福岡市)筑後国分寺跡(久留米市)堂ヶ平遺跡(八女郡広川町)太宰府史跡(太宰府市)宝満山遺跡(太宰府市)浄妙寺(榎寺)跡(太宰府市)筑前国分寺跡(太宰府市)菩提廃寺(福岡県京都郡みやこ町)豊前国分寺跡(福岡県京都郡みやこ町)

古田史学の会代表・古賀達也氏は「十三弁花紋は九州王朝の家紋」ではないかと推定している。その根拠として、高良玉垂命の家系の一つ、稲員(いなかず)家の家紋が菊だったと伝えられ、皇室の十六弁の菊とは異なり、十三弁の菊だったとのこと。

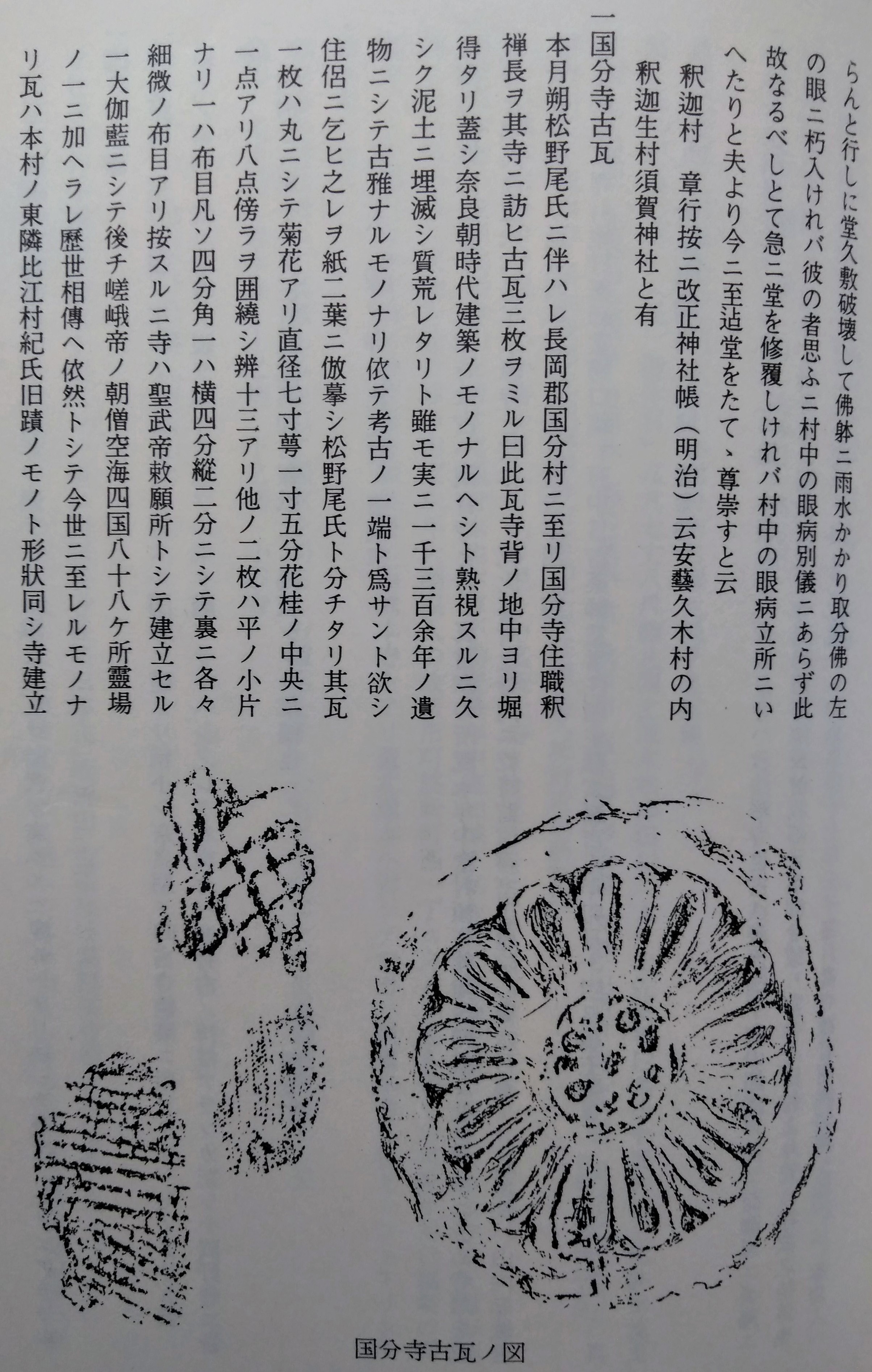

実はこの十三弁菊紋(蓮華文)軒丸瓦が高知県からも出土している。何かつながりがあるのだろうか。江戸時代の国学者・鹿持雅澄(1791‐1858年)の『土佐日記地理弁』に、次のように書かれている。

和名抄ニ、土佐ノ国国府在長岡ノ郡ト見ユ、コノ長岡ノ郡日吉村ニアリ、其日吉村ハ、イニシヘハ、江村ノ郷ニ属タルナルベシ、和名抄ニ、長岡ノ郡江村〔衣牟良〕トアリ、土佐ノ郡今ノ高智城ヲ東ニ距ルコト、今道二里余ナリ、国府ノアリシ跡ヲ、里俗内裏屋敷ト称リ、又ソコニ、内裏グロト云伝フル所アリ、紀子旧跡ノ碑ソコニ建リ、コノ内裏グロノ西ヲ瓦畑ト云、ムカシ古瓦多ク出ケルニヨリテ、カク云リ、今ニ瓦ノ小片、マゝ出ルコトアリ、其中ニ菊紋ノ瓦甚稀也、イヅレモ布目アリテ、今ノ製ニ異ナリ、ソコヨリ東一丁余ニ、御門前ト云処アリテ、当昔国府ノ門、ソコニアリシト、(下略)

土佐国府跡の紀貫之が住んでいたとされる場所が内裏と呼ばれ、記念碑が建っている。『土佐日記地理弁』によると、内裏ぐろの西を瓦畑といい、そこから古瓦が多く出土している。その中に十三弁菊紋瓦があったと記録されているのだ。

「ぐろ」というのは土を盛り上げたところで、『長宗我部地検帳』の「長岡郡廿枝郷衙府中・国分地検帳」には、

タイリ中ニツカアリ 二郎三郎作一所壱反 出六代四分中 同(観音寺分)

と書かれており、「ツカアリ(塚あり)」との表現に対応している。内裏という区画の中に「コフラ」という地名も見える。ここが「内裏グロ」あるいは「ツカ(塚)」があった場所に相当するのではないかと推測する。

正確な出土地点ははっきりとしないが、『皆山集』にも「其瓦一枚ハ丸ニシテ菊花アリ 〜 辨十三アリ」と記録され、土佐国分寺付近から出たものと考えられている。いずれにしても国府近辺であることには相違ない。土佐国府付近から出土した十三弁菊紋軒丸瓦は九州王朝との関係があるのだろうか。それとも単なる偶然なのだろうか。さらに検証してみたいところである。

「等身大の秀吉坐像発見

大阪・大宮神社 高さ81センチ、最大級」

2020年5月22日付の高知新聞の記事の見出しである。国内最大級となる木造の豊臣秀吉坐像が発見されたことが報じられた。江戸時代に制作されたとみられ、「徳川家康が天下人となり、秀吉信仰がはばかられていた時代でも大阪でひそかに祭られていたことを示す貴重な資料」との見解のようだ。

この発見自体大きなニュースではあるが、私は別のところに注目していた。この秀吉像が隠されていた場所が大宮神社本殿とは別の社殿「高良社」に祭られていた点である。社殿の扉はくぎ止めされ、像の存在は長く秘密にされていた。高知新聞では「大宮神社内にある摂社・高良社」との表記であったが、高知県内で一般的に見られる境内摂社のごとき小さな祠ではない。高良社の鳥居や灯籠もあり、巨大な秀吉像を隠してあったことからも格式のある社殿であることが想像できる。

まずは大宮神社の祭神や摂社、由緒などを見ておこう。

祭神

應神天皇、神功皇后、姫大神配祀 鬼門守護大神、菅原道眞、天御中主神合祀 大國主神、事代主神、速素盞男神、十五社大神、應神天皇、菅原道眞摂社

稲荷社「宇迦之御魂神」高良社「武内宿禰命」若宮八幡宮「仁徳天皇」北斗社「北斗大神」楠社「楠大神」春日社「廣渕善直」いぼ大神社「いぼ大神」行者社「役小角」

由緒

大宮神社の創建は、今から約八百年昔、文治元年二月、源義経が平氏追討の為下向の際この地に一泊し、その時に宇佐八幡の神の霊夢をみ、目覚めてみれば一樹の梅の古木に霊鏡が掛けられていました。 義経は吾に神助ありと勇気百倍、その鏡を奉じて平家を討ち滅ぼし、後鳥羽上皇に奏上して神社建立をお願いして許され、この地に社を建てて大宮八幡宮と称したと伝えられます。(『平成祭礼データ』大宮神社由緒より)

大宮神社は大阪市旭区大宮に鎮座しており、応神天皇・神功皇后・姫大神は八幡宮のスタンダードな御祭神である。大国主神・事代主神・速素盞男神(二座)・十五社大神・応神天皇(二座)・菅原道眞公をお祀りしているのは、神社合祀令により明治40年9月に、産土神社外六社を合祀したものであろうか。十五社大神は長野県や熊本県天草に多いとされる十五社と関係があるかもしれない。

社名に「八幡宮」と出ていないのは、明治45年4月に大宮八幡宮から大宮神社へと名称変更したもの。相殿に鬼門守護神(鬼門守護大神)・天満神社(菅原道眞公)・天御中主社(天御中主神)をお祀りしているのが注目すべきところで、天正十一年、豊臣秀吉が大阪城を築くに当り、当社を「鬼門守護神」と崇めたと伝えられている。

社名に「八幡宮」と出ていないのは、明治45年4月に大宮八幡宮から大宮神社へと名称変更したもの。相殿に鬼門守護神(鬼門守護大神)・天満神社(菅原道眞公)・天御中主社(天御中主神)をお祀りしているのが注目すべきところで、天正十一年、豊臣秀吉が大阪城を築くに当り、当社を「鬼門守護神」と崇めたと伝えられている。

しかし創建自体は大阪城が築城されるよりもずっと古く、源平合戦の頃(1185年)にさかのぼる歴史を持っているようだ。若宮八幡宮と高良社がセットで摂社としてあることから、大宮八幡宮の創建と同時に置かれたものとするのが妥当かもしれないが、さらにさかのぼる可能性すらある。

『摂津国風土記』に比売許曽の神が比売島に来たとの伝承がある。西淀川区姫島に鎮座する姫島神社に比定する説があるが、そこは近世まで海中であったとされる。 『摂津国風土記』にいう難波の日女島(比売島、姫島)は旧名を南島といわれた旭区森小路付近との考えも有力である。淀川の河口津に当たり、九州方面からの船団が停泊した船泊りでもあったと推測できる。この立地は難波宮との関連も考慮する必要がありそうだ。もともと難波宮の鬼門の位置に鎮座していたとも考えられるからだ。

大坂府には現在の社名からは想像もつかないが、茨木市春日5-6-1の倍賀春日(へかかすが)神社や寝屋川市打上元町38−1の打上神社など旧高良神社とされる神社がいくつか存在している。また、岸和田市西ノ内町1番地の兵主(ひょうず)神社や河内長野市長野町8-19の長野神社など、高良神社を摂社として持つ神社群もある。

調べれば大阪府にも高良神社(高良社、高良宮)がかなり存在しているようだ。「前期難波宮九州王朝副都説」(この説には宮都跡からの九州系の遺物出土が少ないという弱点あり)を主張される方々は、このような周辺的状況を調査しているのだろうか。大阪の高良神社の歴史は意外に古そうである。難波宮を取り巻く高良神社群の調査という新たなアプローチによって、九州と畿内とのつながりを研究することができるのではないかとの期待が持たれる。

徳川家が天下人となった江戸時代、豊臣秀吉像は高良社に隠されて信仰された。なぜ高良社に祀られたかはいくつかの理由が考えられるが、大和朝廷以前の九州王朝歴代の王を祀った宗廟が高良神社であったとすれば、前政権の主権者の像がそこに秘蔵されたのはうなずける。当時の宮司さんもその意味を十分に理解していたのかもしれない。

『摂津国風土記』に比売許曽の神が比売島に来たとの伝承がある。西淀川区姫島に鎮座する姫島神社に比定する説があるが、そこは近世まで海中であったとされる。 『摂津国風土記』にいう難波の日女島(比売島、姫島)は旧名を南島といわれた旭区森小路付近との考えも有力である。淀川の河口津に当たり、九州方面からの船団が停泊した船泊りでもあったと推測できる。この立地は難波宮との関連も考慮する必要がありそうだ。もともと難波宮の鬼門の位置に鎮座していたとも考えられるからだ。

大坂府には現在の社名からは想像もつかないが、茨木市春日5-6-1の倍賀春日(へかかすが)神社や寝屋川市打上元町38−1の打上神社など旧高良神社とされる神社がいくつか存在している。また、岸和田市西ノ内町1番地の兵主(ひょうず)神社や河内長野市長野町8-19の長野神社など、高良神社を摂社として持つ神社群もある。

調べれば大阪府にも高良神社(高良社、高良宮)がかなり存在しているようだ。「前期難波宮九州王朝副都説」(この説には宮都跡からの九州系の遺物出土が少ないという弱点あり)を主張される方々は、このような周辺的状況を調査しているのだろうか。大阪の高良神社の歴史は意外に古そうである。難波宮を取り巻く高良神社群の調査という新たなアプローチによって、九州と畿内とのつながりを研究することができるのではないかとの期待が持たれる。

徳川家が天下人となった江戸時代、豊臣秀吉像は高良社に隠されて信仰された。なぜ高良社に祀られたかはいくつかの理由が考えられるが、大和朝廷以前の九州王朝歴代の王を祀った宗廟が高良神社であったとすれば、前政権の主権者の像がそこに秘蔵されたのはうなずける。当時の宮司さんもその意味を十分に理解していたのかもしれない。

『古事記』や『日本書紀』に第11代垂仁天皇が田道間守(たじまもり)を常世国に遣わして、「非時香菓」(ときじくのかくのこのみ)を求めさせ、10年もの歳月をかけて持ち帰るが、その間に天皇は崩御したという話が出てくる。そしてその「非時香菓」は今の橘(タチバナ)のことであると説明してある。「非時香菓」は本当に橘のことだったのだろうか?

〔時じくの香の木の実〕

また天皇、三宅の連等が祖、名は多遅摩毛理を、常世の国に遣して、時じくの香の木の実を求めしめたまひき。かれ多遅摩毛理、遂にその国に到りて、その木の実を採りて、縵八縵(かげやかげ)矛八矛(ほこやほこ)を將(も)ち来つる間に、天皇既に崩りましき。ここに多遅摩毛理、縵四縵(かげよかげ)矛四矛(ほこよほこ)を分けて、大后に献り、縵四縵矛四矛を、天皇の御陵の戸に献り置きて、その木の実を擎(ささ)げて叫び哭(おら)びて白さく、「常世の国の時じくの香の木の実を持ちまゐ上りて侍ふ」とまをして遂に叫び哭びて死にき。その時じくの香の木の実は今の橘なり。(『古事記』)

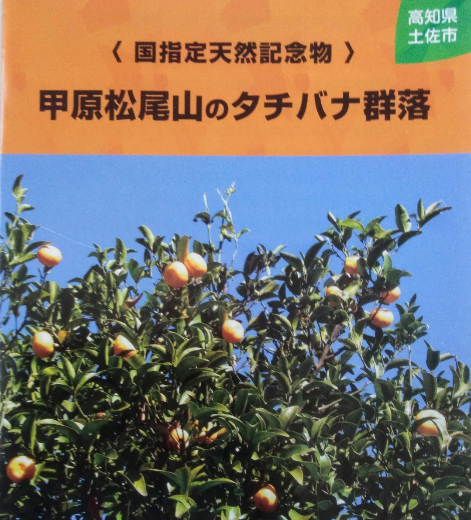

日本に古くから自生してきた唯一の柑橘類とされるタチバナが最も多く群生している場所は、高知県土佐市甲原の松尾山(標高271m)だということを前回紹介した(“日本最大規模「土佐市のタチバナ群落」”)。約200本ものタチバナが群生しているのは他に類例がなく、日本最大規模とされる。

もしかして田道間守はかつての土佐国(高知県)からタチバナ(非時香菓)を持ち帰ったのではないかとの想像もしてみたが、あまりにも疑問点が多すぎる。問題点を列記してみよう。

もしかして田道間守はかつての土佐国(高知県)からタチバナ(非時香菓)を持ち帰ったのではないかとの想像もしてみたが、あまりにも疑問点が多すぎる。問題点を列記してみよう。

①もともとタチバナは日本に自生しているにも関わらず、常世国(海外の国)から持ち帰ったとされている。

②『魏志倭人伝』にも「橘有り」と記述され、古くから日本に自生していることを裏付ける。

③柑橘類の結実は季節の影響を受け、季節によらないという意の「非時(ときじく)」という表現には適さない。

④「縵八縵矛八矛」という表現も橘ではなく、バナナの形状にピッタリ適合するとの指摘(西江碓児説)あり。

客観的に見ると矛盾点を多く内包しながらも、この話がお菓子のルーツとされたり、畿内の寺社に植えられた橘の木の由来につながっていたりする。もしかして『古事記』『日本書紀』の編者は「時じくの香の木の実は今の橘なり」としなければならない事情があったのだろうか。それとも本当に橘のことを指していたのだろうか。掘り下げて考えてみたいところだ。

「歩こー、歩こー、私は元気♪」

懐かしのジブリアニメ『となりのトトロ』の替え歌で「アルコール、アルコール、ヒドロキシル基♪」。何、古い? 最近の教科書では「ヒドロキシ基」と書かれているようですね。

今回は有機化合物の分野で、アルコールの分類について勉強します。

懐かしのジブリアニメ『となりのトトロ』の替え歌で「アルコール、アルコール、ヒドロキシル基♪」。何、古い? 最近の教科書では「ヒドロキシ基」と書かれているようですね。

今回は有機化合物の分野で、アルコールの分類について勉強します。

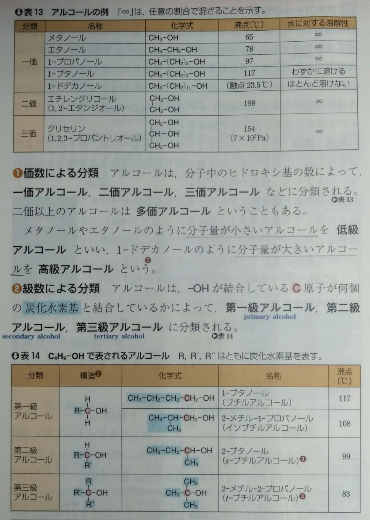

①価数による分類

まず、ヒドロキシ基(-OH)の数による分類があります。ヒドロキシ基が1つならば1価アルコール(エタノールなど)、2つならば2価アルコール(エチレングリコールなど)、3つならば3価アルコール(グリセリンなど)と呼びます。

次に炭化水素基の数による分類があります。ヒドロキシ基(-OH)が結合しているC(炭素原子)が何個の炭化水素基と結合しているかで分類します。0~1個ならば第一級アルコール、2個ならば第二級アルコール、3個ならば第三級アルコールと呼びます。②級数による分類

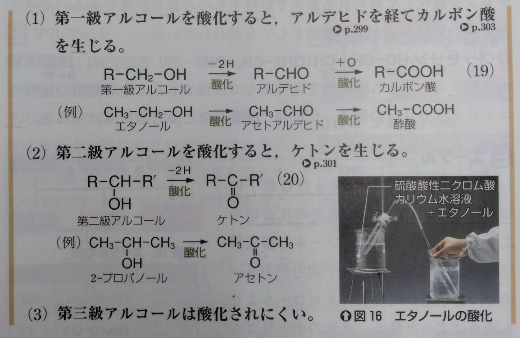

第一級アルコールは二クロム酸カリウムなどにより二段階に酸化され、アルデヒドを経てカルボン酸になります。こう覚えましょう。

「一休さんか? 出家もあるで、毛を刈る坊(ぼん)さん」

第一級アルコール酸化 アルデヒド カルボン酸

そこの君、鳩が豆鉄砲食らったような顔をしていますね。

「授業に参加してキョトンとなるのは二級あるよ」

酸化してケトン 第二級アルコール

ということで、第二級アルコールは酸化されてケトンになると覚えてください。

第三級アルコールは酸化されません。

新型コロナウイルスが流行し始めた頃、こんな話がありました。ある人が友達からカラオケに誘われ、参加するのを断ると、「そんなにコロナが怖いがかや」となじられたそうです。

友達とのお付き合いも大事ですが、勇気(有機)を持って、感謝の気持ちを表しつつ、やんわりと断りましょう。

「参加しないよ、サンキュー」

酸化しない 第三級アルコール

最後に、おまけとして鎖式炭化水素(脂肪族炭化水素)のうち飽和炭化水素アルカンの構造異性体の種類数を与える数列を紹介しておきましょう。えっ、そんなものないはずだって? まあ、当てはまるかどうか、確かめてみてください。

C1=1

2≦n≦9のとき

Cn=2Cn-1―1(n≠4k)

Cn=2Cn-1(n=4k)

「一休さんか? 出家もあるで、毛を刈る坊(ぼん)さん」

第一級アルコール酸化 アルデヒド カルボン酸

そこの君、鳩が豆鉄砲食らったような顔をしていますね。

「授業に参加してキョトンとなるのは二級あるよ」

酸化してケトン 第二級アルコール

ということで、第二級アルコールは酸化されてケトンになると覚えてください。

第三級アルコールは酸化されません。

新型コロナウイルスが流行し始めた頃、こんな話がありました。ある人が友達からカラオケに誘われ、参加するのを断ると、「そんなにコロナが怖いがかや」となじられたそうです。

友達とのお付き合いも大事ですが、勇気(有機)を持って、感謝の気持ちを表しつつ、やんわりと断りましょう。

「参加しないよ、サンキュー」

酸化しない 第三級アルコール

最後に、おまけとして鎖式炭化水素(脂肪族炭化水素)のうち飽和炭化水素アルカンの構造異性体の種類数を与える数列を紹介しておきましょう。えっ、そんなものないはずだって? まあ、当てはまるかどうか、確かめてみてください。

C1=1

2≦n≦9のとき

Cn=2Cn-1―1(n≠4k)

Cn=2Cn-1(n=4k)

橘氏のルーツを探し求めるときに欠かせない視点がある。植物としての「タチバナ」の分布である。タチバナの生息せぬ場所に橘姓の生ずることは考えにくい。

タチバナは別名「ニッポンタチバナ」「ヤマトタチバナ」というように、実は日本固有の柑橘である。伊豆半島を東限とし、和歌山・三重・山口など、太平洋岸の暖地に今でもごくわずか自生しており絶滅危惧種に指定されている。

タチバナは別名「ニッポンタチバナ」「ヤマトタチバナ」というように、実は日本固有の柑橘である。伊豆半島を東限とし、和歌山・三重・山口など、太平洋岸の暖地に今でもごくわずか自生しており絶滅危惧種に指定されている。

もちろん、県犬養三千代がその功績を称えられて杯に浮かぶ橘とともに橘宿禰の姓を賜り、橘氏の実質上の祖となったことはよく知られているところである。その起源譚にしてもまた、植物のタチバナが関係していることは無視できない。

『万葉集』では66首もの歌がタチバナを詠んでおり、花は文化勲章のモチーフとしても知られている。タチバナは古くから日本人に親しまれてきた植物なのだ。

橘は 実さへ 花さへ その葉さへ 枝に霜ふれど いや常葉の樹この歌は天平八年(736年)十一月に葛城王(かづらぎのおほきみ)や佐為王(さゐのおほきみ)らが橘(たちばな)の姓を賜って皇族から臣下に下ったときに賜られた御製歌とされている。

『万葉集』では66首もの歌がタチバナを詠んでおり、花は文化勲章のモチーフとしても知られている。タチバナは古くから日本人に親しまれてきた植物なのだ。

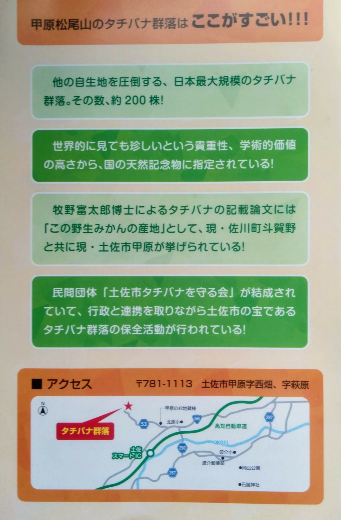

では、日本に古くから自生してきた唯一の柑橘類とされるタチバナが最も多く群生している場所はどこにあるのだろうか。それが実は、高知県土佐市甲原の松尾山(標高271m)なのだという。東面の尾根上に樹齢300年超の古木を含む約200本が自生し、2008年には国の天然記念物に指定されている。

今なお、これほどのタチバナの群落が残っているのは大変貴重なもので、学術的にも価値が高いと評価されており、地元住民組織の「タチバナを守る会」等により保護活動が展開されている。なぜ、このような形で残ったかというと、石灰岩が露出した急傾斜の岩角地であるため人工的な栽培活動にも利用されず、また、他の植物の進入も少なかったことからタチバナが生き残ることができたと考えられている。

土佐市甲原松尾山の日本最大規模のタチバナ群落と橘氏のルーツには何か関係が有るのか、無いのか。違った角度からアプローチしてみるのも面白いかもしれない。

土佐市甲原松尾山の日本最大規模のタチバナ群落と橘氏のルーツには何か関係が有るのか、無いのか。違った角度からアプローチしてみるのも面白いかもしれない。

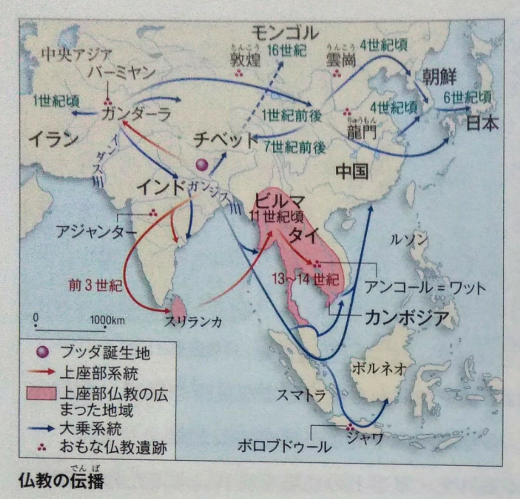

5月3日は「ゴミの日」だとか。ところで、仏教が伝わった年を「ゴミ屋(538年)さんから仏教伝来」と日本史で習った。しかし、これには異説があって、552年とする説もあることを後で知った。これでは学生たちもどっちで覚えたらいいのか混乱してしまう。挙句の果てには「午後に(552年)、ご参拝(538年)」などと、苦し紛れの暗記法を編み出さざるを得ない。一体、どちらが正しいのだろうか。

高校の教科書『詳説日本史』(山川出版社)P28には、「6世紀には百済から渡来した五経博士により儒教が伝えられたほか、医・易・暦などの学術も支配者層に受け入れられ、仏教も朝鮮半島から伝えられた」と書かれており、その解説として次のようなことも記述されている。

日本にもたらされた仏教は、北伝仏教の系統に属するもので、西域・中国・朝鮮半島を経て公式に伝えられた。百済の聖明王(聖王、明王とも)が欽明天皇の時に仏像・経論などを伝えたとされるが、その年代については538年(『上宮聖徳法王帝説』『元興寺縁起』)とする説と552年(『日本書紀』)とする説があり、前者の説が有力である。ただ一部の渡来人のあいだでは、それ以前から信仰されていた可能性がある。『日本書紀』では欽明天皇十三年(552年)とし、通常ならば『日本書紀』の記述を絶対視しそうなところであるが、むしろ538年説が有力とされている。それは『上宮聖徳法王帝説』『元興寺縁起』などに欽明天皇御代の「戊午年」に百済の聖明王から仏教が伝来したとあることから、538年に当てたものだ。

ところが、欽明天皇の治世は540~571年で、戊午の干支年が存在しない。そのため、欽明以前で最も近い戊午年である538年(宣化天皇3年)が有力と考えたわけだ。だが、それ以前から仏教が信仰されている現実があることが知られており、明らかに矛盾を内包しながら、仏教伝来538年説が定説となっているのだ。専門家は逃げ道を用意しており、「一部の渡来人のあいだでは、それ以前から信仰されていた可能性がある」とし、538年は「仏教公伝」との表現を使用している。それ以前は私的な仏教受容にすぎないとしているわけだ。

古代、三国に分かれていた朝鮮半島においては、それぞれ各個に仏教が公伝された。高句麗へは372年。百済では、これより若干遅れて384年。残る新羅においてはさらに遅れ、5世紀始めごろに高句麗から伝えられたという。日本への仏教伝来が6世紀というのは、隣国の情勢から考えると、あまりに遅すぎるのではないだろうか。

干支は60年ごとに繰り返す。「戊午」が信頼できるとするなら、538年に限定する必要はない。可能性としては478年や418年の戊午年なども候補として、その整合性を検討するべきだろう。

「朱鳥」は『日本書紀』にも書かれているから九州年号などではなく、れっきとした大和朝廷の年号だと主張する人がいるかもしれない。

「朱鳥元年(686年)秋七月己亥朔(中略)戊午。改元曰朱鳥元年。朱鳥。此云阿訶美苔利。仍名宮曰飛鳥淨御原宮」(天武紀朱鳥元年七月条)

「朱鳥元年(686年)秋七月己亥朔(中略)戊午。改元曰朱鳥元年。朱鳥。此云阿訶美苔利。仍名宮曰飛鳥淨御原宮」(天武紀朱鳥元年七月条)

天武天皇十五年に突然、改元されて「朱鳥」に年号が変わったと書かれている。『日本書紀』の記述を絶対視するなら、朱鳥は元年のみで、翌年から持統天皇の治世になる。

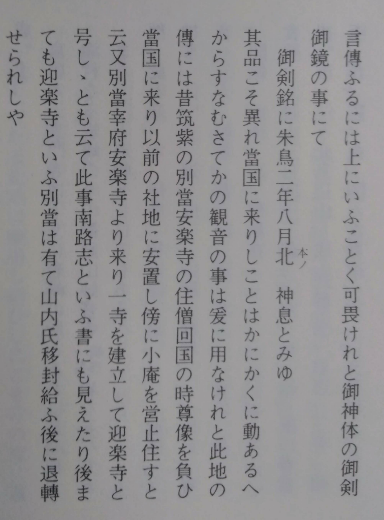

多少なりとも『日本書紀』の知識がある後世の人物であれば、「朱鳥二年」といった架空と思える年号を刀剣に刻むはずがない。にも関わらず、『皆山集①』によると潮江天満宮の宝刀には「朱鳥二年八月北」と刻まれていたのである。

一方、九州年号を記録した史料『二中歴』では、686〜694年まで九年間「朱鳥」が続いている。また、『万葉集』の中には「日本紀に曰く」という形でいくつか引用があり、それによれば「朱鳥」年号は少なくとも「七年」までは続いていたと考えられる。

多少なりとも『日本書紀』の知識がある後世の人物であれば、「朱鳥二年」といった架空と思える年号を刀剣に刻むはずがない。にも関わらず、『皆山集①』によると潮江天満宮の宝刀には「朱鳥二年八月北」と刻まれていたのである。

一方、九州年号を記録した史料『二中歴』では、686〜694年まで九年間「朱鳥」が続いている。また、『万葉集』の中には「日本紀に曰く」という形でいくつか引用があり、それによれば「朱鳥」年号は少なくとも「七年」までは続いていたと考えられる。

そのほか「朱鳥」年号は『一代要記 』『會津正統記』など、複数の史料に確認されることから、その実在性は高いとされる。そうなると、潮江天満宮の宝刀に刻まれた「朱鳥二年」の銘はますます同時代性を帯びてくる。

似たような事例として、「鬼室集斯の墓碑」問題がある。滋賀県大津に鬼室集斯(「白村江の戦い」前後に活躍した百済の将軍「鬼室福信」の子息で、日本に亡命)の墓にも「朱鳥三年戊子十一月八日」という年号が彫られているという。

いや待てよ。『万葉集』では「右は日本紀に曰く朱鳥七年癸巳の秋」(巻一雑歌作三十四の左注)と書きながら、『日本書紀』の方に「朱鳥七年」は無いんですけど……。この矛盾どうするの?

当然の疑問である。『日本紀』=『日本書紀』かどうかは諸説あるようだが、書物というものは版を重ねるごとに間違いが訂正されたり、表現が洗練されたりするものである。『日本紀』の段階で朱鳥年号が実際に数年間用いられていたものが、『日本書紀』として校正される段階で、大和朝廷の正史として「九州年号」を用いるのはイデオロギーに合わないとし、カットされたと考えれば理解できる。

ではなぜ「朱鳥元年」だけ残されたのだろうか。直前に出された「徳政令」(借金の利息と元金とを免除する詔勅)の発布と朱鳥改元がセットだったからとする古賀達也氏の指摘(「朱鳥改元の史料批判」;古田史学論集『古代に真実を求めて』第四集、二〇〇一年)がある。「白鳳大地震」による被災者を救済するための「徳政令」を政権が変わったからと言って、なかったことにはできない。九州王朝の後を引き継いだ大和朝廷の政策上、消すことのできなかった「大化」「白雉」「朱鳥」は残さざるを得なかったというのだ。

似たような事例として、「鬼室集斯の墓碑」問題がある。滋賀県大津に鬼室集斯(「白村江の戦い」前後に活躍した百済の将軍「鬼室福信」の子息で、日本に亡命)の墓にも「朱鳥三年戊子十一月八日」という年号が彫られているという。

いや待てよ。『万葉集』では「右は日本紀に曰く朱鳥七年癸巳の秋」(巻一雑歌作三十四の左注)と書きながら、『日本書紀』の方に「朱鳥七年」は無いんですけど……。この矛盾どうするの?

当然の疑問である。『日本紀』=『日本書紀』かどうかは諸説あるようだが、書物というものは版を重ねるごとに間違いが訂正されたり、表現が洗練されたりするものである。『日本紀』の段階で朱鳥年号が実際に数年間用いられていたものが、『日本書紀』として校正される段階で、大和朝廷の正史として「九州年号」を用いるのはイデオロギーに合わないとし、カットされたと考えれば理解できる。

ではなぜ「朱鳥元年」だけ残されたのだろうか。直前に出された「徳政令」(借金の利息と元金とを免除する詔勅)の発布と朱鳥改元がセットだったからとする古賀達也氏の指摘(「朱鳥改元の史料批判」;古田史学論集『古代に真実を求めて』第四集、二〇〇一年)がある。「白鳳大地震」による被災者を救済するための「徳政令」を政権が変わったからと言って、なかったことにはできない。九州王朝の後を引き継いだ大和朝廷の政策上、消すことのできなかった「大化」「白雉」「朱鳥」は残さざるを得なかったというのだ。

潮江天満宮の宝刀には歴史の謎を切り開く力が隠されていた。果たして、「朱鳥二年の天満宮宝刀」はいずこへ行ったのか。

天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行(『皆山集①』P358)

装剣備考ニ云 万宝全書銘盡ニ神息上元明天皇御宇和銅の比豊前国宇佐宮社僧と云々鍛冶備考ニハ大同中と云「大同ハ平城天皇の御宇なり」又豊後国高田に文明比戯れに二字銘打しありと古刀銘集録に見ゆ

ここには『装剣備考』『古刀銘集録』など、江戸期の文献が見える。簡単に要約すると、『万宝全書銘盡』に「神息」というのは和銅年間(708〜715年)頃の豊前国宇佐八幡宮の社僧だといい、『鍛冶備考』には大同年間(806〜810年)頃の刀工とある。豊後高田に文明年間(1469〜1487年)頃、戯れに「神息」の二字を銘打したものがあると『古刀銘集録』に見える。

「ああ、やっぱり戦国時代頃に伝説上の刀工を模して偽造された物だったのか」と落胆されたかもしれない。しかし、即断するのは待ってほしい。

シュミレーションゲーム『刀剣乱舞』の流行により、世はまさに刀剣ブーム到来を告げ、「刀剣女子」という流行語まで生み出した。刀剣を展示するイベントも様々な場所で開催された。また、失われた名刀を復活させる事業にも多くの寄付金が寄せられたという。 潮江天満宮の宝刀は「平身作り中直刀」とある。実物を専門家に鑑定してもらうのが一番だが、現存しているかどうか、定かではない。

だが、一般的に知られていることはある。「平身作り」というのは、平面で鎬(しのぎ)筋のない平造りのことだろうか。「直刀」とは、刀身に反りのない真っ直ぐな形のもので、平安時代中期以前のものはこの形となり、それ以降の刀身には鎬があり反りをもった形状になる。

そうなると、朱鳥二年(687年)という年代に合致する。『皆山集①』の記述によると、潮江天満宮の宝刀は、古墳時代から平安初期にかけて造られていた刀剣と同じ形式だったのである。

「ああ、やっぱり戦国時代頃に伝説上の刀工を模して偽造された物だったのか」と落胆されたかもしれない。しかし、即断するのは待ってほしい。

| ▲アニメ『刀剣乱舞-花丸-』より |

シュミレーションゲーム『刀剣乱舞』の流行により、世はまさに刀剣ブーム到来を告げ、「刀剣女子」という流行語まで生み出した。刀剣を展示するイベントも様々な場所で開催された。また、失われた名刀を復活させる事業にも多くの寄付金が寄せられたという。

だが、一般的に知られていることはある。「平身作り」というのは、平面で鎬(しのぎ)筋のない平造りのことだろうか。「直刀」とは、刀身に反りのない真っ直ぐな形のもので、平安時代中期以前のものはこの形となり、それ以降の刀身には鎬があり反りをもった形状になる。

| ▲国宝「金銅荘環頭大刀」レプリカ |

そうなると、朱鳥二年(687年)という年代に合致する。『皆山集①』の記述によると、潮江天満宮の宝刀は、古墳時代から平安初期にかけて造られていた刀剣と同じ形式だったのである。

『皆山集①』潮江村の天満宮(現在の潮江天満宮、高知市天神町19-20)の項に次のような記述がある。「朱鳥二年(687年)」という九州年号が刻まれているというのだ。

「御剣銘に朱鳥二年八月北 神息とみゆ」(P356)

「天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行」(P358)

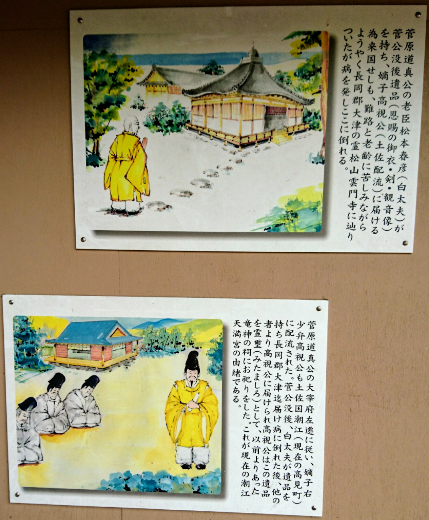

この宝刀については、以前当ブログでも紹介し、潮江天満宮の宮司さんにも直接質問したことがある。菅原道真の遺品を長男高視に届けるために土佐国へ来たという白太夫(渡会春彦)について研究発表もされている方であったが、宝刀に関しては全くご存知ないようであった。てっきり潮江天満宮の御神体とばかり思い込んでいたが、勘違いだったのだろうか。『皆山集』に記載されている旨はお伝えしておいた。

「御剣銘に朱鳥二年八月北 神息とみゆ」(P356)

「天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行」(P358)

この宝刀については、以前当ブログでも紹介し、潮江天満宮の宮司さんにも直接質問したことがある。菅原道真の遺品を長男高視に届けるために土佐国へ来たという白太夫(渡会春彦)について研究発表もされている方であったが、宝刀に関しては全くご存知ないようであった。てっきり潮江天満宮の御神体とばかり思い込んでいたが、勘違いだったのだろうか。『皆山集』に記載されている旨はお伝えしておいた。

潮江天満宮の宮司は代々宮地家が継承してきたが、今の宮司さんは宮地姓ではない。『皆山集』の編者・松野尾章行氏に宝刀を見せたという宮地堅磐(みやぢかきわ、1852-1904年)氏は当時の潮江天満宮の神主であり、神仙界で見聞したことを『異境備忘録』として記録している。

父・宮地常磐(みやぢときわ、1819―1890年)氏もまた潮江天満宮の神主を務め、鹿持雅澄の鹿門十哲の一人でもあり、数々の著作を残している。件の宝刀は宮司世襲家の宮地家に伝承されていた物であろうか。

宮地家については、ブログの大先輩であるひまわり乳業「今日のにっこりひまわり」から、関連する内容を少し引用させていただく。

宮地家については、ブログの大先輩であるひまわり乳業「今日のにっこりひまわり」から、関連する内容を少し引用させていただく。

太宰府で菅原道真公が失意のうちに亡くなり、その遺品を、白太夫さんが土佐まで運んできました。土佐に左遷されちょった嫡男、菅原高視さんに届けるべく。しかし、大津までやって来たところで急死。遺品は、高視さんのもとへ届けられました。

その遺品を祀って天満宮としたのが、地元の宮地さん。で、代々、宮地さんが、潮江天満宮の宮司さんをつとめるようになった、ということ。筒上山頂の説明板によりますれば、宮地家は、日本武尊の第四王子、建貝王からでた名門で、白雉年間(7世紀)に、宮地信勝が山城国から土佐へ移住。その子孫が、菅原道真公を祀った、ということ。(「今日のにっこりひまわり」2014/06/15より)

疑問とされる部分がないこともないが、宮地家は歴史的に由緒ある家柄のようである。幕末に宮司を務めた宮地常磐氏は、お告げにより手箱山(筒上山)に大山祇神社をはじめ十三社を鎮祀したそうで、潮江天満宮の境内社としても大山祇神社が祀られている。

さらにその先祖とされる宮地信勝が山城国から土佐へ移住したのが白雉年間(7世紀)であれば、ほぼ同時代の「朱鳥二年」に造られた宝刀があったとしても、つじつまは合う。

しかし、家系図だけでは根拠としては不十分である。違った角度からの検証が必要となってくるだろう。

さらにその先祖とされる宮地信勝が山城国から土佐へ移住したのが白雉年間(7世紀)であれば、ほぼ同時代の「朱鳥二年」に造られた宝刀があったとしても、つじつまは合う。

しかし、家系図だけでは根拠としては不十分である。違った角度からの検証が必要となってくるだろう。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ