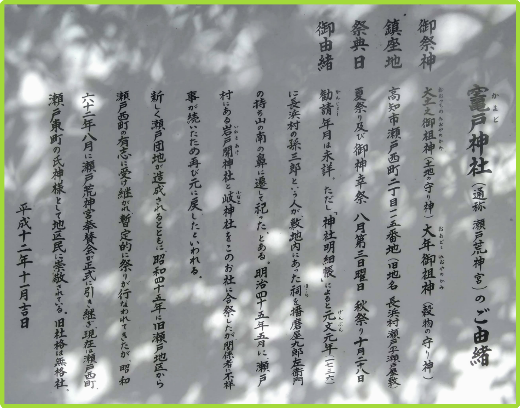

横浜、瀬戸、長浜ーーこれらの地名を聞いて何県を思い浮かべるだろうか。いずれも高知市南部の浦戸湾近くにある地名である。サニーマートやダイソーなどが建ち並ぶ中心街、寿し一貫の向かいの小丘に竈戸神社(高知市瀬戸西町2-115)が鎮座する。瀬戸東町及び西町の氏神で「瀬戸荒神宮」とも称される。

明治元年3月28日の太政官布告第196号による神仏分離令で、具体的な名称変更の達しがなされた。「三宝荒神は竈戸神社、弁財天は厳島と称えること」。『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎の姓とは一字違いの竈戸神社の表記を、高知県では一律使用している。神仏分離令の達しに従った結果であろう。江戸時代以前は「三宝荒神」「荒神宮」などと呼ばれていたところが多い。

十七条憲法にも「二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり、則ち四生(ししょう)の終帰(しゅうき)、万国の極宗(ごくしゅう)なり。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。人、尤(はなは)だ悪しきもの鮮(すくな)し、能く教うれば従う。それ三宝に帰せずんば、何をもってか枉(まが)れるを直くせん。」とあるように、三宝荒神(さんぽうこうじん)は、日本特有の仏教における信仰対象の1つ。 仏法僧の三宝を守護し、不浄を厭離(おんり)する佛神とされたことから、名称変更の対象となったと考えられる。

また、荒神については『風土記』に登場する荒ぶる神、『東日流外三郡誌』のアラハバキ(荒覇吐)などに当てはめる研究者もいるようだ。

明治元年3月28日の太政官布告第196号による神仏分離令で、具体的な名称変更の達しがなされた。「三宝荒神は竈戸神社、弁財天は厳島と称えること」。『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎の姓とは一字違いの竈戸神社の表記を、高知県では一律使用している。神仏分離令の達しに従った結果であろう。江戸時代以前は「三宝荒神」「荒神宮」などと呼ばれていたところが多い。

十七条憲法にも「二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり、則ち四生(ししょう)の終帰(しゅうき)、万国の極宗(ごくしゅう)なり。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。人、尤(はなは)だ悪しきもの鮮(すくな)し、能く教うれば従う。それ三宝に帰せずんば、何をもってか枉(まが)れるを直くせん。」とあるように、三宝荒神(さんぽうこうじん)は、日本特有の仏教における信仰対象の1つ。 仏法僧の三宝を守護し、不浄を厭離(おんり)する佛神とされたことから、名称変更の対象となったと考えられる。

また、荒神については『風土記』に登場する荒ぶる神、『東日流外三郡誌』のアラハバキ(荒覇吐)などに当てはめる研究者もいるようだ。

「神社明細帳」によると元文元年(1736)に長浜村の孫三郎という人が敷地内にあった祠を播磨屋九郎左衛門の持ち山の南の鼻に遷して祀った、とある。明治45年5月に、瀬戸村にある岩戸開神社と岐神社をこのお社に合祭したが関係者に不祥事が続いたため再び元に戻したといわれる。竈戸神社(通称瀬戸荒神宮)

祭神:大土御祖神(土地の守り神)

大年御祖神(穀物の守り神)

明治39年12月の「神社合祀令」は「一村一社を標準とする。ただし地勢および祭祀理由において特殊の事情あるものは合祀に及ばず。云々」とされ、高知県でもその政策に翻弄された様子が案内板から読み取れる。

神社合祀令に基づいて小社小祠をこわし、他の神社へ併合させるという神社整理政策を忠実に行なったのは、四国では愛媛県に代表される。

1906~1911年末まで、全国でおよそ8万の村社が合併または廃止された。最も極端な破壊が行われたのは三重県で、数において6.8分の1に減じ、次いで和歌山県が4.7分の1に減少した。逆に、熊本県や岩手県のようにほとんど減らなかったところもある。

南方熊楠の神社合祀令反対運動に柳田国男が協力したこともあって、1920年神社合祀無益の議決が貴族院を通過した。

高知県内の竈戸神社は、一部が村社で大半は無格社であったが、境内社よりは単立の神社として多く残されている。『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると高知県内の竈戸神社は24社とされていたのが、リストアップしてみると、その2倍以上の50社ほどになりそうだ。

本場九州の竈門神社へ行くことが難しい状況もあり、身近な『鬼滅の刃』プチ聖地化を目指して、県内の竈戸神社一覧表でも作成してみたいところである。

神社合祀令に基づいて小社小祠をこわし、他の神社へ併合させるという神社整理政策を忠実に行なったのは、四国では愛媛県に代表される。

1906~1911年末まで、全国でおよそ8万の村社が合併または廃止された。最も極端な破壊が行われたのは三重県で、数において6.8分の1に減じ、次いで和歌山県が4.7分の1に減少した。逆に、熊本県や岩手県のようにほとんど減らなかったところもある。

南方熊楠の神社合祀令反対運動に柳田国男が協力したこともあって、1920年神社合祀無益の議決が貴族院を通過した。

高知県内の竈戸神社は、一部が村社で大半は無格社であったが、境内社よりは単立の神社として多く残されている。『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると高知県内の竈戸神社は24社とされていたのが、リストアップしてみると、その2倍以上の50社ほどになりそうだ。

本場九州の竈門神社へ行くことが難しい状況もあり、身近な『鬼滅の刃』プチ聖地化を目指して、県内の竈戸神社一覧表でも作成してみたいところである。

PR

主人公の竈門炭治郎の姓と同じなどの共通点から『鬼滅の刃』三大聖地の1つとされ、話題を集めているのが宝満宮竈門神社(福岡県太宰府市)である。主祭神が玉依姫命(たまよりひめのみこと)であり、作中の医者「珠世(たまよ)」を連想させる。

火で鬼をあぶり出す「鬼すべ」神事がある太宰府天満宮は学問の神様として九州でも随一の参詣客を集めている。かつて九州王朝の首都であったとされる太宰府の鬼門封じとして建立されたのが宝満宮竈門神社であった。

2019年(平成31年)4月、西高辻信良氏は息子の信宏氏に第40代太宰府天満宮宮司職を譲り、自らは宝満宮竈門神社の宮司に就任した。『今夜も生でさだまさし ~まっさん高知に来るっ土佐~』によると、西高辻信良宮司は宝満宮竈門神社を「太宰府天満宮より大きくしてやる」と語っていたそうだが、『鬼滅の刃』ブームがそれを後押しした。

2019年(平成31年)4月、西高辻信良氏は息子の信宏氏に第40代太宰府天満宮宮司職を譲り、自らは宝満宮竈門神社の宮司に就任した。『今夜も生でさだまさし ~まっさん高知に来るっ土佐~』によると、西高辻信良宮司は宝満宮竈門神社を「太宰府天満宮より大きくしてやる」と語っていたそうだが、『鬼滅の刃』ブームがそれを後押しした。

話の舞台を高知県に移そう。高知市の中心部はりまや橋より約5kmの地点に位置し、市の南部では最も人口が密集するところが長浜蒔絵台の住宅地である。住宅団地の鬼門の位置に鎮座するのが今回紹介する竈土神社(高知市横浜新町)である。高知県では「竈」「竈戸」の表記がほとんどであるが、「竈土」とするのは珍しい。

住宅街の第4公園「夕焼け広場」からでも東方に、竈土神社の鳥居を見ることができる。2020年末に新型コロナウイルス感染者が過去最高を記録し、2021年新春の初詣も遠出を控えなければならなくなりそうだ。近場でプチ鬼滅聖地気分を味わいたい方にはおすすめスポットかもしれない。

かつて「100円ちりんトンネル」との愛称で呼ばれていた有料道路・高知桂浜道路(県道36号線)も、今では無料化して、その道沿いに鎮座する神社は、いつも横目に見ながら神社名も意識されることなく通り過ぎることが多かった。

連敗記録を持つハルウララ(生涯成績113戦0勝)で有名になった高知競馬場には、愛媛県の知人もよく通ってきていた。そこから北上した右手(東側)に竈土神社が見える。祭神、勧請年月等未詳とのことだが、狭い境内には境内社が3社ある。蒔絵台に近い立地だが、鎮座地は横浜新町になる。ドライブスルーで横目に参詣するのも、コロナ禍時代の新スタイルで良いかもしれない。

住宅街の第4公園「夕焼け広場」からでも東方に、竈土神社の鳥居を見ることができる。2020年末に新型コロナウイルス感染者が過去最高を記録し、2021年新春の初詣も遠出を控えなければならなくなりそうだ。近場でプチ鬼滅聖地気分を味わいたい方にはおすすめスポットかもしれない。

かつて「100円ちりんトンネル」との愛称で呼ばれていた有料道路・高知桂浜道路(県道36号線)も、今では無料化して、その道沿いに鎮座する神社は、いつも横目に見ながら神社名も意識されることなく通り過ぎることが多かった。

連敗記録を持つハルウララ(生涯成績113戦0勝)で有名になった高知競馬場には、愛媛県の知人もよく通ってきていた。そこから北上した右手(東側)に竈土神社が見える。祭神、勧請年月等未詳とのことだが、狭い境内には境内社が3社ある。蒔絵台に近い立地だが、鎮座地は横浜新町になる。ドライブスルーで横目に参詣するのも、コロナ禍時代の新スタイルで良いかもしれない。

『千と千尋の神隠し』を抜いて、興行収入が歴代1位を記録した『鬼滅の刃』。身近な中学生に聞いても、映画を2回以上観たという人がかなりいた。

当初は『炎炎ノ消防隊』推しの女の子も、キメハラ(『鬼滅の刃』ハラスメント)に屈したわけではないだろうが、『鬼滅の刃』のコミックを全巻買ったと言っていた。

この社会現象に伴って、九州の竈門神社が『鬼滅の刃』の聖地と化している。いつもなら初詣等で参詣客が殺到しそうなところだ。密を避けるためにも、年末年始は高知県内の竈戸神社でプチ鬼滅聖地気分を味わってもらおうという試みである。主人公・竈門炭治郎の姓と漢字表記が違うのはご容赦願いたい。

今回紹介するのは高知市春野町秋山の竈戸神社である。四国八十八カ所・第34番札所 本尾山 朱雀院 種間寺の東方、小高い丘の上に竈戸神社が鎮座する。祭神は火産霊神外六柱とされている。コヤド山の急な石段を登ると、木造の山小屋かと思うような神社が現れた。前回、紹介した土佐市塚地の竈神社とよく似た印象を受けた。

「慶應三夘二月令日」と刻まれた燈籠、「文政九丙戌」と書かれた手水鉢。やはり江戸時代には篤く崇敬されていたことが伺える。現在は周囲に竹林が生い茂っているが、それに遮られなければ、春野町の中心部の平野を一望できそうな高台である。

ここ春野町秋山には古代において吾川郡の郡家があったとする論考「土佐国三郡の郡家について」(朝倉慶景氏、『土佐史談265号』2017年7月)も発表されている。やはり古い歴史を持った土地柄のようである。

扁額もなく、見ただけでは竈戸神社とは分からない小社であったが、境内社を一社擁し、古来当32集落の崇敬神で、古くは荒神社と称した。ナビがなければ気付きにくい、隠れ家的な神社であった。

『君の名は。』がヒットした時にも神社ブームの波が来たが、それにも増して『鬼滅の刃』人気で、さらなる神社ブームが巻き起こっている。鬼滅の三大聖地として、①宝満宮竈門神社(福岡県太宰府市)、②溝口竈門神社(福岡県筑後市)、③八幡竈門神社(大分県別府市)が有名になり、多くの『鬼滅の刃』ファンが詰めかけている。

コロナ禍のご時世でもあるので、密になるのを避けて、高知県内の竈(かまど)神社でプチ鬼滅聖地気分を味わってもらいたい。

そもそも竈門神社が聖地となったのは、主人公の竈門炭治郎の姓と同じということが理由の一つである。高知県では「竈神社」または「竈戸神社」と表記するところがほとんどで、「竈門神社」としているのは今のところ知らない。漢字表記の違いはご容赦願いたい。

『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると高知県内の竈戸神社は24社と出ている。大半が境内社かと思い込んでいたが、調べてみると意外にそうでもなさそうである。

まず足を運んだのは、土佐市塚地の竈神社。JA高石直販所の脇道から入っていき、急勾配の坂道を登った丘の上にある。そもそも塚地という地名からも連想されるが、近くの塚地大サルバミでは古墳が見つかっている。古くから人が住みついた土地だったようだ。

塚地の竈神社は単立の神社で鳥居もある。扁額には確かに「竈神社」と書かれていた。『鎮守の森は今』にも紹介されていないようなので、初っ端から穴場スポットを見つけてしまったようだ。それもそのはず、本来の表参道の石段は荒れて使われていない様子で、横瀬展望所登り口から、雨が降ったら滑りそうな坂道を登り、神社の裏側にたどり着いた。木の枝が遮らなければ高石地区を一望できそうなロケーションである。

鳥居の脇には「天保十五辰」と書かれた手水鉢がある。少なくとも江戸時代までは遡る歴史がありそうだ。昔は宇佐に抜ける塚地坂トンネルもなかったので、浦ノ内湾に行くのに、横瀬山〜大峠を経る尾根道が利用されていたのではなかろうか。

コロナ禍のご時世でもあるので、密になるのを避けて、高知県内の竈(かまど)神社でプチ鬼滅聖地気分を味わってもらいたい。

| ▲『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎 |

『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると高知県内の竈戸神社は24社と出ている。大半が境内社かと思い込んでいたが、調べてみると意外にそうでもなさそうである。

まず足を運んだのは、土佐市塚地の竈神社。JA高石直販所の脇道から入っていき、急勾配の坂道を登った丘の上にある。そもそも塚地という地名からも連想されるが、近くの塚地大サルバミでは古墳が見つかっている。古くから人が住みついた土地だったようだ。

塚地の竈神社は単立の神社で鳥居もある。扁額には確かに「竈神社」と書かれていた。『鎮守の森は今』にも紹介されていないようなので、初っ端から穴場スポットを見つけてしまったようだ。それもそのはず、本来の表参道の石段は荒れて使われていない様子で、横瀬展望所登り口から、雨が降ったら滑りそうな坂道を登り、神社の裏側にたどり着いた。木の枝が遮らなければ高石地区を一望できそうなロケーションである。

鳥居の脇には「天保十五辰」と書かれた手水鉢がある。少なくとも江戸時代までは遡る歴史がありそうだ。昔は宇佐に抜ける塚地坂トンネルもなかったので、浦ノ内湾に行くのに、横瀬山〜大峠を経る尾根道が利用されていたのではなかろうか。

12月21日、今日は何の日か知っていますか? そう、冬至ですね。昼が最も短くなる日です。ところで、2学期の期末テストはどうでしたか。成績がいま一歩だった人も、この日を境に昼が長くなるように、成績もV字回復を目指していきましょう。

さて、質問です。縄文人はカレンダーを持っていたでしょうか? 「持っていなかったと思います」と生徒の一人が答えた。期待していた反応である。毎年この時期になると、“縄文人はカレンダーを持っていたか?”という話題を持ち出したりする。この日は休み時間の5分程度で、昔よくやった「冬至スペシャル授業」のエキスだけ話すことにした。

「縄文人のことを知るには縄文時代の遺跡を調べたらいいよね。縄文時代を代表するのは何遺跡?」

「吉野ヶ里」

「それは弥生時代ですね」

別の生徒が「三内丸山遺跡」と正解を出してくれた。三内丸山遺跡では、直径1メートルの柱跡が4.2メートル間隔で6本分見つかっています。今はそこに柱だけ立てて、巨大な建造物があったことをイメージできるようにしています。壁はないですけどね。

ある人が冬至の日(12月下旬)、雪の積もる青森県の三内丸山遺跡に行って、日が沈む方角を調べました。すると、日没の瞬間、3本の柱の影がピッタリ重なったといいます。ということは、この建物は冬至の日没の方角に合わせて建てられていたことになります。

| ▲縄文時代の三内丸山遺跡 |

ある人が冬至の日(12月下旬)、雪の積もる青森県の三内丸山遺跡に行って、日が沈む方角を調べました。すると、日没の瞬間、3本の柱の影がピッタリ重なったといいます。ということは、この建物は冬至の日没の方角に合わせて建てられていたことになります。

これだけなら偶然の一致とも考えられますが、お隣りの秋田県にも大湯環状列石(ストーンサークル)という、やはり縄文時代の遺跡があります。大小2つの環状列石があり、小さいほうの円の中心から大きいほうの円の中心の石柱を見た方角がちょうど冬至の日の出の方角に一致するというのです。

他にも、長野県のレイラインや岐阜県下呂市金山町にある金山巨石群など、冬至や夏至を意識した遺構が全国各地に見られます。ということはやはり、縄文時代当時の人は冬至を知っていたようですね(さり気ないダジャレに生徒もニンマリ)。今のような紙のカレンダーはなくとも、建造物等を利用して歳月の移り変わりを読みとっていて、その頃は冬至を1年の節目としていたのではないでしょうか。

「もっと早く古田説に出逢えていたら……」

古田史学に感動した人から聞いた素直な感想である。50年前に古田武彦氏は邪馬台国論争に明確な解答を示した。そこから日本の古代史は真実の歴史に急速に近づいていくかに思われた。

ところが、現実はどうか。未だに邪馬台国論争は百家騒乱の状態が続き、専門家は正しい古代史像を示せずにいる。それどころか、学問的にも矛盾点を多く内包する邪馬台国近畿説などを主張してはばからない。

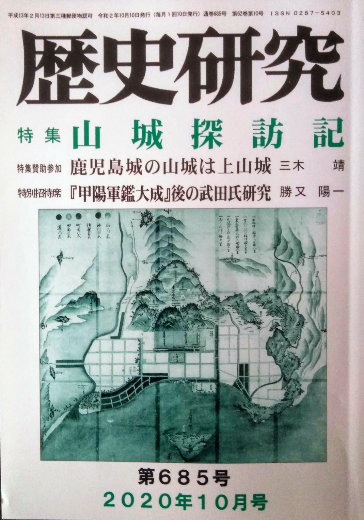

『歴史研究685号』(2020年10月号)に、京都産業大学名誉教授・所功氏の「『ヤマト』という地名の発生と所在」と題する巻頭言が掲載されていた。その一部を引用する。

古田史学に感動した人から聞いた素直な感想である。50年前に古田武彦氏は邪馬台国論争に明確な解答を示した。そこから日本の古代史は真実の歴史に急速に近づいていくかに思われた。

ところが、現実はどうか。未だに邪馬台国論争は百家騒乱の状態が続き、専門家は正しい古代史像を示せずにいる。それどころか、学問的にも矛盾点を多く内包する邪馬台国近畿説などを主張してはばからない。

『歴史研究685号』(2020年10月号)に、京都産業大学名誉教授・所功氏の「『ヤマト』という地名の発生と所在」と題する巻頭言が掲載されていた。その一部を引用する。

……誰しも思い付くのは『魏志』東夷伝・倭人条の記す「邪馬臺国」であろう。 この「邪馬臺」は三世紀当時でも「やまと」と訓める(橋本増吉氏の上代国語音韻表によれば、䑓はトの乙類)。それが北九州圏にあったか奈良近辺なのかは、今なお論争が続いている。ただ、私は田中卓博氏の説が最も納得しうるので、筑後川下流の旧山門郡あたりが有力と考えている。 田中説の特徴は、弥生中期から北九州(原ヤマト)にいた勢力が南九州へ移り、およそ一世紀初めころ今の宮崎から奈良まで「東征」して「磐余」(桜井・橿原)あたりに拠点を築かれたのが神武天皇であろう。それから十代目の崇神天皇が、三世紀半ころ「磯城の瑞籬宮」(纏向の宮殿)から四道各地の統合を進められたとみられる。……

諸説あるだろうが、一元史観を代表するような説である。そもそも『魏志』東夷伝・倭人条(魏志倭人伝)の原文には「邪馬壹国」と書かれており、「邪馬臺国」でないことは古田武彦氏が指摘した通りである。三世紀当時でも「やまと」と訓めると主張するには、古田説に対する反証が必要となってくるはずだ。それも無しに、各自が銘々好き勝手なことを論じている。これが学問と言えるだろうか?

アマチュアの歴史愛好家たちは興味を持って古代史の本を渉猟してきたことだろうが、読めば読むほど、核心から遠ざかるばかり。歳を重ねてから古田説に出逢った人は、なぜもっと早くに知ることができなかったのかと、無駄な時間を過ごしてきたことを残念がる。

アマチュアの歴史愛好家たちは興味を持って古代史の本を渉猟してきたことだろうが、読めば読むほど、核心から遠ざかるばかり。歳を重ねてから古田説に出逢った人は、なぜもっと早くに知ることができなかったのかと、無駄な時間を過ごしてきたことを残念がる。

確かに、理系の学界においても新説がすぐに受け入れられないことは、ままある。私が習った大学のT・T先生もイギリスの気象学界で積乱雲の構造についての新説を発表した時に、猛烈な反対を受けたという。当時の常識や通説とは違っていたからである。受け入れられるまでに10年かかったと述懐しておられた。

たとえ時間がかかったとしても、検証を重ね、整合性が認められれば、新たな通説となっていくのが学問の世界である。それに比して、日本の古代史学界はどうなっているのか。『「邪馬台国」はなかった』が世に出てから50年が経とうとしている。半世紀もの闇黒時代が続いたなどと、後世の歴史家たちが評価することのないよう願いたい。

たとえ時間がかかったとしても、検証を重ね、整合性が認められれば、新たな通説となっていくのが学問の世界である。それに比して、日本の古代史学界はどうなっているのか。『「邪馬台国」はなかった』が世に出てから50年が経とうとしている。半世紀もの闇黒時代が続いたなどと、後世の歴史家たちが評価することのないよう願いたい。

前回、“玉垂命を武内宿禰としたいきさつ(大善寺玉垂宮の事例)”について紹介した。大善寺玉垂宮は久留米市役所から南西に約6kmの福岡県久留米市大善寺町宮本という場所にある。この神社の創建は古く、およそ1900年前の創祀とも伝えられており、筑後国一宮・高良大社に先行する古社であったことは宮本の地名からも伺える。

昔は大善寺と玉垂宮という神仏習合であったようだ。それが明治の初期に起きた廃仏毀釈運動で、神仏混淆(しんぶつこんこう)の廃止、神体に仏像の使用禁止などが叫ばれて、神社から仏教的要素の払拭などが行われた。その時に、寺であった大善寺はなくなり玉垂宮だけになったようだ。その際、ご祭神の玉垂命を武内宿禰としたいきさつを伝える史料が残されていた。詳細が、『俾弥呼の真実』(古田武彦著、2013年)に書かれていたので、お伝えしておきたい。

二〇〇三年(平成十五)の八~九月、久留米市におもむき、その所蔵文書を長時間、調査させていただいたことがある。「東京古田会(古田武彦と古代史を研究する会)」「多元的古代研究会」「古田史学の会」等の合同調査であった。そのとき、刮目した史料群があった。そこには江戸時代末、戊辰戦争直後、大善寺玉垂宮の宮司「御祭神を取り換える」旨の決意がしたためられていた。従来の「玉垂命」に換えて、天皇家に“由縁”のある「武内宿禰」を以って、今後の「御祭神」にしたい、という、その決意が「文書」として明記されていた。そして明治初年に至り、社中の各村の各責任者を招集し、右の決意に対する「承認」を求め、賛成の署名の記された文書である。この「新祭神」としての武内宿禰の存在は、近年(戦後)までつづいていたようであるが、ようやくこれを廃し、もとの「玉垂命」へと“返った”ようである(光山利雄氏による)。「吉山旧記」(B)の場合、「昭和二十九年一月」の「第二序文」があり、「第八十三代薬師寺 悟、謹誌」となっているけれども、右の経緯はしるされてはいない。「公の立場」を継承したからであろう。

この祭の本質への探究、それは当然「鬼面尊」と「玉垂命」との関係、そしてそれらの悠久なる起源へと向けられることであろう。(P57~58)

「高良神社の謎」シリーズで追い求めてきた高良玉垂命の正体は何者か? 大善寺玉垂宮の祭神は『福岡県神社誌』(昭和20年)では竹内宿禰・八幡大神・住吉大神となっていて、『飛簾起風』(大正12年)では高良玉垂命(江戸時代の記録の反映か)となっている。表面的に見ただけでは、従来から根強く流布していた「高良玉垂命=武内宿禰」説が正しいのではないかと誤解されそうだ。これを非とする根拠はいくつかあったものの、全国的に高良神社の祭神を武内宿禰とするところが多いという事実もあって、完全には否定できずにいた。

その長きにわたる論争も、この大善寺玉垂宮に関する史料によって一区切りつけることができたのではなかろうか。祭神を天皇家に由縁(ゆかり)のある武内宿禰としたのは、あくまでも時の政権に対する忖度であった。なぜそうしなければならなかったかというと、やはり近畿天皇家に先立つ倭国の中心権力者に関わる内容が秘められていたからであろう。

日本三大火祭りの一つに数えられている鬼夜(おによ)の由来については『吉山旧記』に記されている。仁徳天皇五六年(368年)1月7日、藤大臣(玉垂命)が勅命により当地を荒し、人民を苦しめていた賊徒・肥前国水上の桜桃沈輪(ゆすらちんりん)を闇夜に松明を照らして探し出し、首を討ち取り焼却したのが始まりだと言われている。 毎年1月7日の夜に行う追儺の祭事で、1600年余りの伝統があり、松明6本が境内を巡る火祭りである。

この『吉山旧記』の内容についてもそれが書かれた当時の権力者、江戸幕府の顔色を伺いながら編纂された内容であり、表向きには書けなかった内容も多かったことであろう。

福岡県に多く祀られる「神功皇后―武内(宿禰)臣」の両者も、本来は「倭国(九州王朝)」の「卑弥呼―難升米」の事績が『日本書紀』に取り込まれ、表向きは近畿天皇家の業績とされ、伝承されてきたものであろうか。「神功皇后―武内(宿禰)臣」の両者も、本来は「倭国(九州王朝)」の「卑弥呼―難升米」といった記述からの“書き換え”である。そういう可能性の高いこと、特に注意しておきたい(あるいは「壹与」か)。また問題の「桜桃沈淪(ゆすらんちんりん)討伐」譚において、討伐側の主体として登場する「籐大臣」もまた、近畿天皇家の人物ではなく、「倭国(九州王朝)」の人物である点も当然ながら、わたしたちの視野に入れておかねばならぬ。この事件自体は、「倭国(九州王朝)」が大陸側(朝鮮半島)で高句麗・新羅と激戦していた「四~六世紀間」の歴史事実の反映なのではあるまいか。この事件は、仁徳五十三年(三七六)、第六代の葦連(あしのつら)の時とされている(古事記、日本書紀の方には「桜桃沈淪」の名は出現しない。「倭国」が百済と盟友関係にあったこと、高句麗好太王碑の記す通りであるが、これに対し、「桜桃沈淪」は、高句麗・新羅側と提携しようとしたのであろう(もちろん、歴史事実の反映とみられる)。(『俾弥呼の真実』P55)

約2年前(2019年1月)、徳島県のN氏より「やはり、高良玉垂命と武内宿禰は別人(神?)なんですか? このテーマはどのあたりに投稿されてますか?」という質問があった。心苦しいことに、その時点ではまだ、明確な回答はできずにいた。今回の内容で十分ということではないかもしれないが、一定の解答を示すことができたとすれば幸いである。

古田武彦氏は四国南西部の足摺岬付近を『魏志倭人伝』に書かれている侏儒国と比定した。『歴史地震の話―語り継がれた南海地震』(2012年)の著者で地震学者の都司嘉宣氏などは古田説を支持する立場のようである。一方、古田史学の会・東海の石田泉城氏からは侏儒国を種子島に比定する説が出されており、足摺岬付近を侏儒国とする古田説は誤りと考えているようだ。足摺岬付近を侏儒国とするのは是だろうか、それとも非とすべきだろうか?

侏儒国を足摺岬付近に比定した古田説の出発点は『魏志倭人伝』の記述に従ったところにある。さらには「裸国・黒歯国」すなわち南米への渡航との関連から、いくつかのデータを積み重ねている。『真実に悔いなし』(古田武彦著、2013年)には「唐人石実験」(P228)について、次のように書かれている。

もう一つの実験があった。唐人駄場は、中心の広場である。その唐人駄場の一画、海を“見おろす”ような位置に「唐人石」がある。この中心列石は、黒潮に乗って北上してきた人々の「目」に反射して「見える」のではないか、という「?」だった。いち早く、黒潮が断崖に衝突する前に、その存在を確認するか否か。それが彼らの「生死」を分けるのである。言うなれば、「縄文灯台」としての役割だ。その可能性を、船上実験したのである。予備実験と本番と、二回とも成功だった。明らかに、縄文期に、この地域は「黒潮と日本列島との結節点」だった。それを確認したのである。

「~駄場」という地名は四国南西部に分布しており、「山頂や山腹の平らな場所」を指す。多くの場合、縄文遺跡が出土することが指摘されている。唐人駄場もやはり足摺岬の台地上にあり、縄文時代の石鏃出土においては群を抜いている。やや南に下った場所には世界最大級(直径150m以上)のストーンサークル(現在は公園)があったとされる。

足摺岬付近から太平洋を横断して南米大陸へ。遺伝子の研究などでも現在のインディオから採取した遺伝子と現在の日本の太平洋岸の日本人の遺伝子が一致するという。現在だけでなく千何百年前のチリのミイラの示す遺伝子とも一致しているのだ。

果たして、足摺岬付近の縄文人と南米との交流があったのだろうか。期待は高まる。地元の土佐清水市も唐人駄場遺跡をはじめとして観光のスポットにしたいとの思惑もあったかもしれない。ベティー・J・メガーズ博士を招請したときの話である。

| ▲唐人駄場遺跡の巨石群 |

足摺岬付近から太平洋を横断して南米大陸へ。遺伝子の研究などでも現在のインディオから採取した遺伝子と現在の日本の太平洋岸の日本人の遺伝子が一致するという。現在だけでなく千何百年前のチリのミイラの示す遺伝子とも一致しているのだ。

果たして、足摺岬付近の縄文人と南米との交流があったのだろうか。期待は高まる。地元の土佐清水市も唐人駄場遺跡をはじめとして観光のスポットにしたいとの思惑もあったかもしれない。ベティー・J・メガーズ博士を招請したときの話である。

メガーズ夫人をお呼びしたときのこと。高知県の土佐清水市が(わたしを通じて)招請したのである。足摺岬近辺の縄文土器を夫人に観察してもらい、南米のものとの「共通性」の有無を判定してもらったのだ。だが、運ばれてくる(足摺岬近辺の)縄文土器に対して、夫人はいずれも「否(ノウ)」だった。せっかくの(土佐清水側の)期待を“裏切った”のである。(同著P247)

自説に不利な情報であっても隠すことなく、公開している。この一点を見ても古田武彦氏の真実に対する姿勢や学問的良心を感じ取ることができる。

南米エクアドルのバルディビア遺跡からは縄文土器によく似た土器が出土している。それは漂流によってもたらされたものではなく、火山の噴火により被害を受けた地域からの集団移民によるものとの説が有力である。「熊本県、中心の一派」が、黒潮に乗じて「南米への大移住」を図ったと古田氏は考察している。

少なくとも足摺岬付近の縄文人は「裸国・黒歯国」への移民の中心勢力ではなかったということだろう。遺跡の分布から判断すると、この地域では弥生時代になると四万十川流域に文化の中心がスライドし、そのまま古墳文化へと連続しているように見える。民族大移動までは必要なかったのかもしれない。ただし、四万十市西土佐の大宮・宮崎遺跡から出土した線刻礫については、バルディビア遺跡の線刻礫との共通性および同時代性が指摘されており、交流がなかったわけでなさそうである。

南米エクアドルのバルディビア遺跡からは縄文土器によく似た土器が出土している。それは漂流によってもたらされたものではなく、火山の噴火により被害を受けた地域からの集団移民によるものとの説が有力である。「熊本県、中心の一派」が、黒潮に乗じて「南米への大移住」を図ったと古田氏は考察している。

少なくとも足摺岬付近の縄文人は「裸国・黒歯国」への移民の中心勢力ではなかったということだろう。遺跡の分布から判断すると、この地域では弥生時代になると四万十川流域に文化の中心がスライドし、そのまま古墳文化へと連続しているように見える。民族大移動までは必要なかったのかもしれない。ただし、四万十市西土佐の大宮・宮崎遺跡から出土した線刻礫については、バルディビア遺跡の線刻礫との共通性および同時代性が指摘されており、交流がなかったわけでなさそうである。

前回、香川県観音寺市の琴弾八幡宮摂社・高良社が明治維新を契機として武内神社に変わったということ("香川県の高良神社⑦ーー観音寺市原町野田")をブログで紹介した。そんなことが本当にあるのかと疑問に思われる方がおられるかもしれない。実は古田武彦氏もそのような事例を語っていたことをつい最近知った。福岡県久留米市の大善寺玉垂宮で、祭神を玉垂命から武内宿禰としたいきさつが文書に残っているというのだ。

この話によると、古田氏はそのいきさつを記した史料を確認したということだろうか。大善寺玉垂宮のもう一つの祭神は玉垂命。江戸時代の終り頃、天皇の世の中になりそうだというので、宮司さんが氏子から了解を取って祭神を武内宿禰(注=『古事記』では竹内宿禰であるが『日本書紀』の用法に統一した)に変更した。戦後また玉垂命に戻したという歴史があります。そういう歴史の文書が残っていることが貴重だと思います。(『古田武彦の古代史百問百答』古田武彦著、2015年)

確かに明治維新の際の神仏分離令のために、寺院だけでなく神社も仏教色を排除することを余儀なくされた。江戸時代までの神仏習合において、高良大明神は本地・ 大勢至菩薩とされており、仏教色を残したまま神社の縁起等の差出しを行えば、存続が危ぶまれる怖れもある。具体策として神社名変更あるいは祭神の変更などを行ったところもあるようだ。

福岡県や愛媛県をはじめとして、応神天皇・神功皇后・武内宿禰を祭神とする八幡宮が多くみられるのは、高良玉垂命から武内宿禰への祭神名変更が行われた可能性を示唆する。もちろん筑前地方においては、三韓征伐の神功皇后を補佐した武内宿禰が共に祀られているのはあり得るところであるが、その神功皇后の業績には卑弥呼・壹與ひいては九州王朝の倭王の事績が取り込まれているということが『日本書紀』の史料批判によって浮かび上がってきた。

古田武彦氏は神功皇后が祀られている福岡市の香椎宮あたりが本来、卑弥呼の廟なのではないかとの考えも持っていたようである。そうすると、それに付随する武内宿禰の伝承も後付けの感があり、倭の五王に前後する九州王朝による半島進出こそが本来の歴史的事実だったのではなかったか。

| ▲夜須大宮八幡宮・境内社の武内神社 |

また、土佐市高岡町乙に鎮座する松尾八幡宮の境内社として武内(たけのうち)神社が高良玉垂命を祭神としていることは以前にも紹介した(”土佐市の松尾八幡宮摂社・武内神社に高良玉垂命”)。『高知近代宗教史』(廣江清著、昭和53年)によると「廃仏の盛んな諸藩をみると、その事に当たった者が、国学者や水戸学派であったことが、一つの特徴である。土佐藩もその例にもれない」とあるように、約3分の2の寺院が廃寺に追い込まれるほど、高知県における神仏分離令の影響は大きかったようである。

| ▲松尾八幡宮境内社・武内神社 |

福岡県の大善寺玉垂宮で玉垂命を武内宿禰としたいきさつはリアルであった。同様のことは、他県でも行われたようであり、明確な史料が残るケースは少ないが、武内宿禰命を祭神とする神社で違和感があれば、その過去(江戸時代以前)にさかのぼって祭祀形態を調べることで、本来は高良玉垂命あるいは高良明神などの本来の姿が見出せるかもしれない。

昔、当たり前体操ではなく、アブラハム体操という踊りが流行った。「アブラハムには7人の子、一人はノッポであとはチビ。みんな仲良く暮らしてる。さあ踊りましょう。右手……」といった歌詞で、同時に複数の動作を累積していくような内容だったように覚えている。

アブラハム、イサク、ヤコブの3代はイスラエルの信仰の祖であり、ヤコブの子孫からイスラエルの12部族が増え広がっていった。「生めよ、ふえよ、地に満ちよ」と神様が祝福されたことが実現されていったのである。ところが、その後のイスラエル民族の歴史は不信仰の歴史でもある。預言者を通じて真の神に立ち返るよう摂理される(内的刷新)が、それがなされなかった場合には外敵により国が滅ぶ(外的粛清)こともしばしばであった。その亡国の民(ディアスポラ)はどこへ行ったのか。

イスラエルの失われた10部族(ルベン族、シメオン族、ダン族、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、イッサカル族、ゼブルン族、マナセ族、エフライム族)については、以前聞かされたことがあった。ダン族が韓国にやって来て檀君神話になったとか、ガド族が日本に来て帝(みかど)になったとか……。

イスラエルの失われた10部族(ルベン族、シメオン族、ダン族、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、イッサカル族、ゼブルン族、マナセ族、エフライム族)については、以前聞かされたことがあった。ダン族が韓国にやって来て檀君神話になったとか、ガド族が日本に来て帝(みかど)になったとか……。

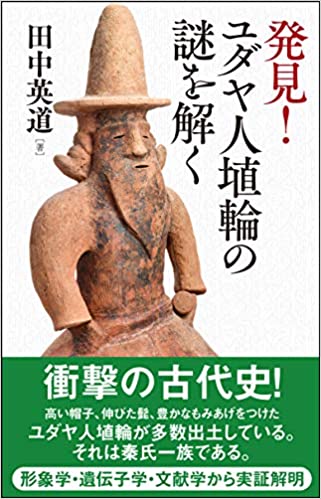

学問的にはどうかと思っていたが、近年、このことに正面から取り組んだ研究がある。『発見! ユダヤ人埴輪の謎を解く』(田中英道著、2019年)という本が出されていることを知り、実際に読んでみた。古墳の分布と出土埴輪についての考察といった物証を背景とした内容にはうなずける部分も多かった。

1956(昭和31)年、千葉県にある芝山古墳群から大陸系の出土品と共に、たくさんの埴輪が出土した。中でも有名なのは、顎髭を蓄えて帽子をかぶる一連の人物埴輪である。古代ユダヤ教徒の装いは、これらの埴輪に驚くほど似ているという。耳の前の髪を伸ばしてカールさせる「ペイオト」という独特の髪型、顎髭などである。

また、関東地方からは埴輪の琴や埴輪弾琴像も出土している。日本でも古墳時代にはすでに琴が楽器として使用されていたようだ。琴といえばイスラエルの王ダビデのことが思い出される。

「神から出る悪霊がサウルに臨む時、ダビデは琴をとり、手でそれをひくと、サウルは気が静まり、良くなって、悪霊は彼を離れた。」(サムエル記上16章23節)

「神から出る悪霊がサウルに臨む時、ダビデは琴をとり、手でそれをひくと、サウルは気が静まり、良くなって、悪霊は彼を離れた。」(サムエル記上16章23節)

古代ユダヤでも琴が演奏されていることが伺える。

ユダヤ民族が集団的に日本にやってきたのは、イスラエルがローマに滅ぼされた紀元後のことであろうか。田中英道氏は著書の中で「そうした人々の中に、ユダヤ人原始キリスト教徒のエルサレム教団がいて、大秦国(ローマ帝国)から来た秦氏と名乗ってい」たという。九州大学名誉教授・北村泰一氏も当時のシルクロードは緑豊かな、旅の素人でも移動しやすい環境だったと論じている(「タマラカン砂漠の幻の海――変わるシルクロード」)。

ユダヤ民族が集団的に日本にやってきたのは、イスラエルがローマに滅ぼされた紀元後のことであろうか。田中英道氏は著書の中で「そうした人々の中に、ユダヤ人原始キリスト教徒のエルサレム教団がいて、大秦国(ローマ帝国)から来た秦氏と名乗ってい」たという。九州大学名誉教授・北村泰一氏も当時のシルクロードは緑豊かな、旅の素人でも移動しやすい環境だったと論じている(「タマラカン砂漠の幻の海――変わるシルクロード」)。

だとしても、極東と言われる日本に遠路はるばるやって来た、その動機はどこにあるのだろうか。『発見! ユダヤ人埴輪の謎を解く』では太陽信仰と述べられていたが、それだけでは不十分だと感じた。ヨハネ黙示録7章2~8節に次のような記述がある。

キリストの再臨は日出ずる方、すなわち東方の国であるというのが聖書の結論である。さらにヨハネ黙示録14 章では、次のように預言されている。また、もうひとりの御使が、生ける神の印を持って、日の出る方から上って来るのを見た。彼は地と海とをそこなう権威を授かっている四人の御使にむかって、大声で叫んで言った、「わたしたちの神の僕らの額に、わたしたちが印をおしてしまうまでは、地と海と木とをそこなってはならない」。 わたしは印をおされた者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち、印をおされた者は十四万四千人であった。ユダの部族のうち、一万二千人が印をおされ、ルベンの部族のうち、一万二千人、ガドの部族のうち、一万二千人、アセルの部族のうち、一万二千人、ナフタリ部族のうち、一万二千人、マナセの部族のうち、一万二千人、シメオンの部族のうち、一万二千人、レビの部族のうち、一万二千人、イサカルの部族のうち、一万二千人、ゼブルンの部族のうち、一万二千人、ヨセフの部族のうち、一万二千人、ベニヤミンの部族のうち、一万二千人が印をおされた。

なお、わたしが見ていると、見よ、小羊がシオンの山に立っていた。また、十四万四千の人々が小羊と共におり、その額に小羊の名とその父の名とが書かれていた。またわたしは、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のような声が、天から出るのを聞いた。わたしの聞いたその声は、琴をひく人が立琴をひく音のようでもあった。

埼玉県行田市の稲荷山古墳からは、115の黄金文字の銘文が刻され、「辛亥年」(四七一年か)の干支を持つ鉄剣と、四絃の埴輪の琴が出土している。この鉄剣に「……今獲加多支(カタシロ)大王大王寺、在斯鬼宮時……」と刻まれた「大王」は、雄略天皇などではなく、栃木県下都賀郡藤岡町字磯城宮に所在する大前神社(延喜式以前の名称を磯城宮という)の地に君臨していたと考えられる(『関東に大王あり ー稲荷山鉄剣の密室ー』古田武彦、1979年)。

関東地方は前方後円墳の数においても、近畿地方よりはるかに多い。古墳時代における先進地において、ユダヤ人埴輪と埴輪弾琴像が多数出土している事実をどう考えるべきか。祖国を追われたイスラエル民族が東を目指し、たどり着いた地で新しい国家作りの一端を担っていたとしたら……。彼らは日の出る方角に何を見たのだろうか。

関東地方は前方後円墳の数においても、近畿地方よりはるかに多い。古墳時代における先進地において、ユダヤ人埴輪と埴輪弾琴像が多数出土している事実をどう考えるべきか。祖国を追われたイスラエル民族が東を目指し、たどり着いた地で新しい国家作りの一端を担っていたとしたら……。彼らは日の出る方角に何を見たのだろうか。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ