『南路志』の高岡郡四万川村に朝日権現(タケウチ)、夕日権現(コウヤ)が並んで登場する。埋蔵金伝説を連想される方も多いだろう。

『古瓦』(住田正一・内藤政恒著、昭和43年)によると「『朝日輝き夕日さす』という思想は、残された伝説の分布から考えてみると、奈良朝以前、建国の当初から、日本全国に行われていたものではなかろうか」という。多元史観の目で見れば、九州王朝・倭の五王時代にさかのぼれるのではないか。

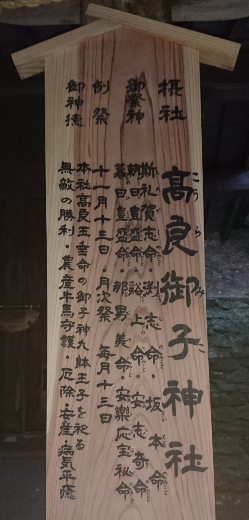

一説には倭の五王と関係があるとされる高良玉垂宮。神の系譜と縁起を書いた『高良玉垂宮神秘書』 という本の中に、高良大菩薩(高良玉垂命)には合わせて九人の御子がいて、九躰の皇子と言う、と出ている。久留米市の高良大社の右手にある摂社に、その名前が記されている。

『古瓦』(住田正一・内藤政恒著、昭和43年)によると「『朝日輝き夕日さす』という思想は、残された伝説の分布から考えてみると、奈良朝以前、建国の当初から、日本全国に行われていたものではなかろうか」という。多元史観の目で見れば、九州王朝・倭の五王時代にさかのぼれるのではないか。

一説には倭の五王と関係があるとされる高良玉垂宮。神の系譜と縁起を書いた『高良玉垂宮神秘書』 という本の中に、高良大菩薩(高良玉垂命)には合わせて九人の御子がいて、九躰の皇子と言う、と出ている。久留米市の高良大社の右手にある摂社に、その名前が記されている。

1 斯礼賀志命(しれかし)

2 朝日豊盛命(あさひとよもり)

3 暮日豊盛命(ゆうひとよもり)

4 渕志命(ふちし)

5 谿上命(たにがみ)

6 那男美命(なをみ)

7 坂本命(さかもと)

8 安志奇命(あしき)

9 安楽應寳秘命(あらをほひ)

御祭神 高良玉垂命の御子神九柱(九躰王子)

由緒 阿志岐(山川町鎮座の王子宮(高良御子神社)を明治六年に勧請)

なんと「朝日(あさひ)豊盛命」「暮日(ゆうひ)豊盛命」のペアが登場するではないか。高知県といえば坂本龍馬が有名だが、もともと坂本姓は多く、坂本地名、そして坂本神社もある。「坂本(さかもと)命 」まで入れると3点セットが揃うことになる。何か九躰王子との繋がりがあるのだろうか?

参拝者の中には、御神徳として「無敵の勝利」と書かれているところに、ご利益を感じた人もおられた。

PR

『日本書紀』推古21年(613年)条の「難波より京に至る大道を置く」を根拠とすれば、7世紀初頭には既に、古代官道の整備が始まっているようである 。当然ながらこの時代であれば九州王朝の京(山口県の豊浦宮か?)が基点となって官道が造られていったはずである。九州王朝が東日本経営に乗り出す第一歩として、副都としての前期難波宮の建設と交通網としての山陽道の整備であった。

当然ながら、それ以前は海上交通がメインであった。関西方面へは瀬戸内海の船による移動となるが、船の寄港地となる古代の津がどこにあったか? それを調べることで、九州王朝が進出していった足取りが掴めるかも知れない。

古代において、天然の良港とされるのはラグーンや大河の河口である。実は高良神社の分布と古代の津がよく一致していることに、最近気づいた。

当然ながら、それ以前は海上交通がメインであった。関西方面へは瀬戸内海の船による移動となるが、船の寄港地となる古代の津がどこにあったか? それを調べることで、九州王朝が進出していった足取りが掴めるかも知れない。

古代において、天然の良港とされるのはラグーンや大河の河口である。実は高良神社の分布と古代の津がよく一致していることに、最近気づいた。

高知県西部(幡多地方)には「白皇(しらおう)神社」が集中している。グーグルマップを見てもらえば、その異常なほどの密集ぶりに驚くだろう。何か原因があるはずである。もしかしたら神祇伯・白川伯王家との関連性があるのではという妄想から調査は始まった。

高知県の主な白皇神社を次に挙げる。

古代の幡多郡は高岡郡仁井田郷(現・四万十町)を含むと考えられており、「白皇神社」の分布とよく重なっている。『南路志』などを見ると、かつては「一村一白皇」と思われるほど、ほとんどの村に白皇神社(白皇権現)があった。こうなると統治者による政策の反映としか考えにくい。

もちろん白川神道の影響は考察する必要があるが、むしろ白山神社の勧請による山岳信仰の繋がりが見えてきた。

そもそも白皇権現は、四国霊場38番札所「金剛福寺」の奥の院であり、金剛福寺が創建されたとされる平安時代初期の弘仁13年(822年)に、白皇山真言修験寺として創建された。同時期に熊野三所権現や白山権現が勧請されている。すなわち、白皇山(標高433m)を対象とする真言系修験の山岳信仰と位置付けされる。後に神仏分離令により白皇神社となり、白山神社に合祀された。

白山神社の総本社は、白山比咩神社といい、加賀国の一宮である。現在の鎮座地は、石川県白山市三宮町で、創建は崇神天皇の頃とされている。現在の祭神は、菊理姫、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三神を祀る。

ところが、高知県西部の白皇神社の祭神はほとんど大巳貴命であり、山岳信仰の色彩は感じられない。弘仁年間の勧請としているところがいくつか見られるが、金剛福寺文書を根拠としているのだろうということが分かってきた。

一方、愛媛県側では「白王神社」という表記になる。祭神は、菊理姫、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三神を祀るところが多く、白山神社系にも見える。

その分布はやはり愛媛県西部に集中するが、八幡浜市および宇和島市の海浜部に密集している。もしかすると鯨(いさな)漁など海との関連性があるように思われる。イザナギ・イザナミ信仰の原初的な姿がこの地域から始まっていった可能性も感じられる。

いずれにしても、高知県の白皇神社分布域と合わせて、一大文化圏をなしているようでもあり、今後の研究課題としておきたい。

高知県西部の「白皇神社」再考①

高知県西部の「白皇神社」再考②

高知県の主な白皇神社を次に挙げる。

- 四万十市西土佐江川

- 四万十市双海

- 高岡郡四万十町八千数(はっせんずう)

- 高岡郡四万十町宮内

- 土佐清水市白皇山山頂に鎮座していた神社 ⇒ 白山神社 (土佐清水市)

- 幡多郡黒潮町田野浦

古代の幡多郡は高岡郡仁井田郷(現・四万十町)を含むと考えられており、「白皇神社」の分布とよく重なっている。『南路志』などを見ると、かつては「一村一白皇」と思われるほど、ほとんどの村に白皇神社(白皇権現)があった。こうなると統治者による政策の反映としか考えにくい。

もちろん白川神道の影響は考察する必要があるが、むしろ白山神社の勧請による山岳信仰の繋がりが見えてきた。

そもそも白皇権現は、四国霊場38番札所「金剛福寺」の奥の院であり、金剛福寺が創建されたとされる平安時代初期の弘仁13年(822年)に、白皇山真言修験寺として創建された。同時期に熊野三所権現や白山権現が勧請されている。すなわち、白皇山(標高433m)を対象とする真言系修験の山岳信仰と位置付けされる。後に神仏分離令により白皇神社となり、白山神社に合祀された。

白山神社の総本社は、白山比咩神社といい、加賀国の一宮である。現在の鎮座地は、石川県白山市三宮町で、創建は崇神天皇の頃とされている。現在の祭神は、菊理姫、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三神を祀る。

ところが、高知県西部の白皇神社の祭神はほとんど大巳貴命であり、山岳信仰の色彩は感じられない。弘仁年間の勧請としているところがいくつか見られるが、金剛福寺文書を根拠としているのだろうということが分かってきた。

一方、愛媛県側では「白王神社」という表記になる。祭神は、菊理姫、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三神を祀るところが多く、白山神社系にも見える。

その分布はやはり愛媛県西部に集中するが、八幡浜市および宇和島市の海浜部に密集している。もしかすると鯨(いさな)漁など海との関連性があるように思われる。イザナギ・イザナミ信仰の原初的な姿がこの地域から始まっていった可能性も感じられる。

いずれにしても、高知県の白皇神社分布域と合わせて、一大文化圏をなしているようでもあり、今後の研究課題としておきたい。

高知県西部の「白皇神社」再考①

高知県西部の「白皇神社」再考②

須崎市の野見湾を望む場所に鎮座する白王神社(須崎市大谷東勢井166-1)。高知県西部に集中する白皇神社とは一字違いで「皇」ではなく「王」の字を使う。この「白王神社」は愛媛県西部に集中し、高知県内では他に河内白王神社(高岡郡檮原町永野)がある。地図には出ないが、高野山大善寺の鎮守と思われる白王神社(須崎市西町1ー2)もわりと近くに存在する。

この分布をどう見るか。まずは八幡浜と宇和島という豊後水道を横断する船の渡津地点。海浜部だけでなく県境付近の山地。そして1500年以上の歴史を持つ鳴無(おとなし)神社に近い港町でもある須崎市。古代官道の候補として提起した国道197号線の周辺に分布すると見ることができるのではないだろうか。

須崎市の白王神社から見える野見湾の海底からは、井戸・階段・あぜ道の跡などの生活遺跡が見つかっており、対岸の戸島神社の周囲からは弥生式土器や茶碗等の陶器の破片も出土している。その昔「戸島千軒、野見千軒」と言われるほどの大集落があったという伝承も残されている。

そして半島の先端付近には、なんと大長岬という地名が……。「大長」というのは最後の九州年号とも言われ、広島県にも「大長(おおちょう)みかん」で有名な呉市豊町大長という、辺境ではあるが歴史のある港町が存在する。もしかすると、九州王朝の残存勢力が逃げ伸びて、年号を地名として残したのではないかとの想像を巡らせてしまう。

浦ノ内湾に静かに鎮座する鳴無神社(須崎市浦ノ内東分字鳴無3579)。「おとなし」と聞くと、なぜか高橋留美子原作『めぞん一刻』の管理人(音無響子)さんを連想する。るーみっくワールドにはまり過ぎたか。

鳴無神社は1550余年前に創建されたとされており、九州王朝と土佐国の関係を考える上で避けて通れない。地元でありながら、この日(2018/5/21)初めて足を踏み入れた。

徳島県から二人組の女性が参詣に来られていたが、社務所に誰も居られないようで、御朱印ももらえず、うわさの水に溶ける(エコ素材)というおみくじも引けない。電話までしていたが、宮司さんは毎月1日と15日にしか見えられないようである。

パワースポットと聞いて県外から足を運んで下さったのに、「ガッカリ名所」になってしまい気の毒であった。少しでも旅を楽しんでほしいと思い、いくつかのスポットを紹介してあげた。「ここのご利益は何ですか?」と質問されて、すぐに思い出せなかったが、そう言えば縁結びの神様でもあった。あまりお役に立てなかったかもしれないが、これも何かの御縁かもしれない。

さて、味鋤高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)、別名一言主命(ひとことぬしのみこと)は土佐国一宮の土佐神社と同じ祭神であるが、土佐神社は当神社の別宮であったとされている。畿内中心の視点では、一宮である土佐神社が別宮で、西寄りのへんぴな場所にある鳴無神社のほうが本宮というのは理解し難いだろう。

しかし、九州王朝の使者は豊後水道を船で渡って西からやって来たはずだ。ここは土佐の宮島とも呼ばれる。御由緒にもそのことが伺えるような伝承がある。大神は太平洋岸に上陸されたという。夏の大祭はお船遊びと称し、大量旗をなびかせた漁船の海上パレードが勇壮に行われ、秋の大祭では神の子の結婚式(チリヘッポ)が厳かに行われる。

しかし、九州王朝の使者は豊後水道を船で渡って西からやって来たはずだ。ここは土佐の宮島とも呼ばれる。御由緒にもそのことが伺えるような伝承がある。大神は太平洋岸に上陸されたという。夏の大祭はお船遊びと称し、大量旗をなびかせた漁船の海上パレードが勇壮に行われ、秋の大祭では神の子の結婚式(チリヘッポ)が厳かに行われる。

『土佐史談189号』(土佐史談会、平成4年3月)に出原惠三氏の「比江廃寺」という論考がある。

1990年までの発掘調査の成果、および出土した瓦当文様の分析がとても参考になった。単弁蓮花文(7世紀後半)と複弁蓮花文(8世紀)の軒丸瓦は出土しているが、素弁蓮花文は無し。国分寺跡の出土瓦と同笵があり、出土状況も似ている。国分寺研究サークルのデータ通りである。

岡本健児氏は『ものがたり考古学』の中で、塔礎石の東側に金堂があったとし、法隆寺式の伽藍と推定されている。発掘調査では南方から大量の瓦が出土したものの法隆寺式を肯定する証拠も否定する証拠も確認できなかったようだ。

そして何より刮目すべき点は「藤原宮や平城京式の影響が全くと言ってよいほど認められない」との指摘である。土佐国司の初見は『続日本紀』天平十五年(743年)六月三十日の引田朝臣虫麻呂の登場を待たなければならず、8世紀初頭の段階では、まだ大和朝廷の影響下に浴してはいなかったとの結論は一考の価値あり。

ちなみに高知県で素弁蓮花文瓦が全く出土していないわけではない。秦泉寺廃寺と大寺廃寺の跡から「有稜線素弁八葉蓮花文軒丸瓦」が見つかっている。高知県では最も古い寺であったと推測される。

1990年までの発掘調査の成果、および出土した瓦当文様の分析がとても参考になった。単弁蓮花文(7世紀後半)と複弁蓮花文(8世紀)の軒丸瓦は出土しているが、素弁蓮花文は無し。国分寺跡の出土瓦と同笵があり、出土状況も似ている。国分寺研究サークルのデータ通りである。

岡本健児氏は『ものがたり考古学』の中で、塔礎石の東側に金堂があったとし、法隆寺式の伽藍と推定されている。発掘調査では南方から大量の瓦が出土したものの法隆寺式を肯定する証拠も否定する証拠も確認できなかったようだ。

そして何より刮目すべき点は「藤原宮や平城京式の影響が全くと言ってよいほど認められない」との指摘である。土佐国司の初見は『続日本紀』天平十五年(743年)六月三十日の引田朝臣虫麻呂の登場を待たなければならず、8世紀初頭の段階では、まだ大和朝廷の影響下に浴してはいなかったとの結論は一考の価値あり。

ちなみに高知県で素弁蓮花文瓦が全く出土していないわけではない。秦泉寺廃寺と大寺廃寺の跡から「有稜線素弁八葉蓮花文軒丸瓦」が見つかっている。高知県では最も古い寺であったと推測される。

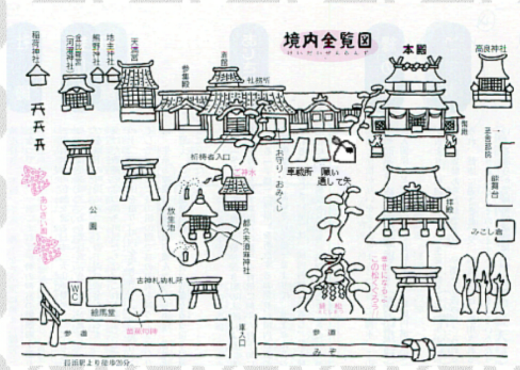

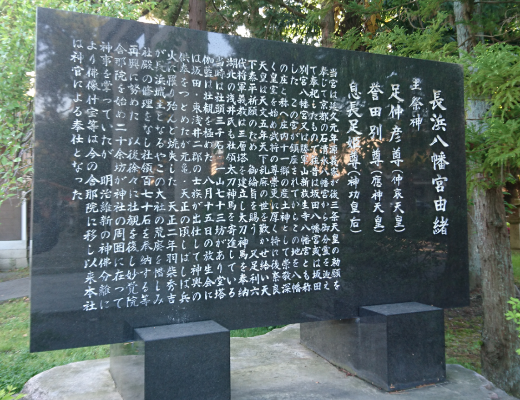

長浜といえば、高知市にも長浜がある。高知市長浜は長宗我部元親像が立つ若宮八幡宮で有名であるが、滋賀県長浜市は豊臣秀吉とつながりのある長浜八幡宮で知られている。

その境内右手奥に高良神社が鎮座する。考えればこの位置、鬼門の方角ではないか。数多くの境内社がある中で最も重要な場所に高良神社を配しているようだ。

ご利益があるという「ボケ封じの石」も高良神社のすぐ横にある。また、赤ちゃんのお食い初めに使った歯固めの石を奉納するところにもなっている。不思議だなあと思っていたら、高良神社が「ボケ封じの宮」とされていた。

ホームページに「当宮長浜八幡宮境内にある高良神社(こうらじんじゃ)の御祭神 武内宿禰(たけうちのすくね)は景行、成務、仲哀、応神、仁徳と五代の天皇を仕えた方で有り、古来より長寿の神様として多くの方々の参拝で賑わっておりますが、長寿、すなわち永きに亘り健康でボケる事無く活躍された故事により現代人の願いボケ封じとして多くの方々のお詣りをお待ちいたしております。」と紹介されている。

ボケたわけではないだろうが「天皇に仕えた方」と書くつもりが「天皇を仕え(させ)た方」と思わず本音が漏れそうになった。この時代の天皇は国家のナンバー1ではなく、まだ臣下の立場であった。臣下だけ祀られて、本来の主人は祀られていないのだろうか?

ちなみに、ここの高良神社例祭は9月15日となっており、四万十市蕨岡の高良神社と同じ日になっている。

以下、長浜八幡宮のホームページより

その境内右手奥に高良神社が鎮座する。考えればこの位置、鬼門の方角ではないか。数多くの境内社がある中で最も重要な場所に高良神社を配しているようだ。

ご利益があるという「ボケ封じの石」も高良神社のすぐ横にある。また、赤ちゃんのお食い初めに使った歯固めの石を奉納するところにもなっている。不思議だなあと思っていたら、高良神社が「ボケ封じの宮」とされていた。

ホームページに「当宮長浜八幡宮境内にある高良神社(こうらじんじゃ)の御祭神 武内宿禰(たけうちのすくね)は景行、成務、仲哀、応神、仁徳と五代の天皇を仕えた方で有り、古来より長寿の神様として多くの方々の参拝で賑わっておりますが、長寿、すなわち永きに亘り健康でボケる事無く活躍された故事により現代人の願いボケ封じとして多くの方々のお詣りをお待ちいたしております。」と紹介されている。

ボケたわけではないだろうが「天皇に仕えた方」と書くつもりが「天皇を仕え(させ)た方」と思わず本音が漏れそうになった。この時代の天皇は国家のナンバー1ではなく、まだ臣下の立場であった。臣下だけ祀られて、本来の主人は祀られていないのだろうか?

ちなみに、ここの高良神社例祭は9月15日となっており、四万十市蕨岡の高良神社と同じ日になっている。

以下、長浜八幡宮のホームページより

![]()

[東御前] 足仲彦尊(タラシナカツヒコノミコト)仲哀天皇

厄除開運

[中御前] 誉田別尊(ホンダワケノミコト)応神天皇

厄除開運・健康長寿の神

[西御前] 息長足姫尊(オキナガタラシヒメノミコト)神功皇后

安産守護の神

当宮は延久元年(西暦1069年)、源義家公が後三条天皇の勅願を受け、京都の石清水八幡宮より御分霊を迎えて鎮座されました。それよりこの地は八幡の庄と称えられ庄内十一郷の産土(うぶすな)の神として深く崇敬される事となりました。当時その社頭は三千石、一山七十三坊と伝えられ、本宮の石清水八幡宮を凌ぐくらいであったといわれます。しかし、その後、しばしば兵火にみまわれ、その社殿はほとんど消失されました。時は流れ、天正二年(西暦1574年)羽柴秀吉公が長浜城主となるや、その大社の荒廃を惜しみ、社殿の修理造営をなし再興に努めました。この史実は、長浜曳山祭の起源とも言われています。

滋賀県彦根市に古くは高良塚と呼ばれていた場所がある。『坂田郡志』によると墳丘もあって古墳であったように思われる。残念ながら現在は平坦地となっており、周囲は畑に囲まれて、古墳の面影はない。

高知県の高良神社を調べていると、どういうわけか謎を解く鍵が滋賀県につながってくる。栗東市綣(へそ)の大宝神社、彦根市の高良塚……。天智天皇の近江朝と関係があるのかも知れない。なぜなら、高知県には天智天皇に関する伝承が実に多く残されているからだ。

謎を解く鍵を追って、はるばる滋賀県にやって来た。予定では5月4日のうちに来たかったのだが、大武(婦)天皇宮、石清水八幡宮、大宝神社などを調査していて夜遅くなり、5月5日(土)の朝になってしまった。由緒を知ってなるほどと思った。「祭日は五月五日なり」ーーこの日にお参りして欲しかったのだろう。

高良神社 (コウラ)

滋賀県彦根市鳥居本町2462

高知県の高良神社を調べていると、どういうわけか謎を解く鍵が滋賀県につながってくる。栗東市綣(へそ)の大宝神社、彦根市の高良塚……。天智天皇の近江朝と関係があるのかも知れない。なぜなら、高知県には天智天皇に関する伝承が実に多く残されているからだ。

謎を解く鍵を追って、はるばる滋賀県にやって来た。予定では5月4日のうちに来たかったのだが、大武(婦)天皇宮、石清水八幡宮、大宝神社などを調査していて夜遅くなり、5月5日(土)の朝になってしまった。由緒を知ってなるほどと思った。「祭日は五月五日なり」ーーこの日にお参りして欲しかったのだろう。

高良神社 (コウラ)

滋賀県彦根市鳥居本町2462

祭神 武内宿禰命

御由緒

天保三年四月の創立という。『坂田郡志』に「此の地、古へより高良塚と称して一丘の高地なりしが、天保三年四月、この高地を穿ちしに、古鏡二面を発掘せり。依って祠を建て武内宿禰を祭神とす。祭日は五月五日なり。」と記している。「仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ心うく覚えて、ある時思い立ちてただひとり……」やって来ました石清水八幡宮。「極楽寺、高良を拝みて山までは見ず」のつもりであったが、カーナビに出ないので仕方なく石清水八幡宮を目的地設定した。するとダイレクトに男山の山頂に導かれた。

それにしても壮大である。あまりの見事さに一瞬心奪われ、危うく「石清水を拝みて麓(高良神社)までは見ず」というオチになるところだった。麓に下りて頓宮横の高良神社を確認したら、山の上が気になった。初公開の文化財が展示されるというのである。「ゆかしかりしかど」高良神社を調べることが「本意なれ」と思って立ち去ろうと思った。明日の朝には岐阜県に行っていないといけない。

しかし、私が訪ねた5月4日(金)。なぜかこの日が初公開ーー七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)が私を呼んでいたようである。日も暮れて薄暗くなった長い石段を急いで登った。

本殿拝観料1000円を払うのは商業主義に屈するようで、やや不本意であったが何事も百聞は一見に如かずとも言う。本殿左横に武内宿禰命(武内社)が祀られていたことにまず驚いた。高良玉垂命と武内宿禰命は異なるとの思いを強くした。

説明によると石清水八幡宮では姫大神=宗像三女神、こちらは同一と見ているようである。高良神社との関係を質問すると、詳しいことは分からないとのこと。古くから八幡市の産土(うぶすな)として地元の人から守られてきたらしい。

そして、高良玉垂命と武内宿禰命は別神であるという考えは持っておられるようであった。それを証明するかのような絵が1枚、この日初公開となっていた。「七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)」である。

写真撮影禁止のためお見せできないのが残念であるが、そこには七体の神様が描かれている。中央最上段に八幡大神、右列の上から神功皇后、若宮、武内宿禰。左列の上から姫大神、若宮殿、高良明神。(『神仏分離史料』による)

これを見ても明らかに高良玉垂命と武内宿禰命は別神である。見えざる導きによってこの結論にたどり着いた。やはり「すこしのことにも、先達はあらまほしき事なり」である。

武藤致和編『南路志 闔国之部 下巻』の高岡郡の項に、次のようなメモの張り紙があったことが記録されている。

谷秦山による「五埼=檮原説」があるとのことだが、まだ目にしたことがない。通説では古代官道の駅家として丹治川駅(通説では立川)とともに新設された五埼駅は、かつての吾橋荘すなわち現在の本山町付近に比定されている。この北山越えルートから大きく外れるとは考えにくい。

ただし、古代官道が檮原を通っていた可能性はないわけではない。

○舟戸村に鈴権現(ミツキ山)ーー駅鈴に関係?

○羽山谷村(舟戸之内)今書半山ーー現在の葉山、早馬(ハユマ)すなわち駅家関連地名。

○白山権現(ムマセキ)・三所権現(馬セキ)ーー須崎市との境付近に「馬関」地名が残る。

○三ツ又村(大野見之内)に鈴権現(高山)ーー駅鈴に関係?

これらに加え、高岡郡の郡家比定地と推定される佐川町永野にも鈴神社(元 鈴権現)が存在する(鈴神社は駅鈴と関係があるか?)。

龍馬脱藩の道として有名になった佐川・津野山・檮原ルート(現在の国道197号線付近)は、もしかして野根山官道(718年)以前の古代官道だったのではないか?

ちなみに岐阜県の南宮大社(美濃国一宮)には駅鈴が保管されており、毎年11月3日には公開される。レプリカではなく、実際に使用されていたものであることを先日、案内所で確認してきた。

| 檮原村 (張紙) 延喜式兵部条 頭駅五埼丹治川 五埼は今の檮原ならん 谷地志篇に説あり(公文) |

ただし、古代官道が檮原を通っていた可能性はないわけではない。

○舟戸村に鈴権現(ミツキ山)ーー駅鈴に関係?

○羽山谷村(舟戸之内)今書半山ーー現在の葉山、早馬(ハユマ)すなわち駅家関連地名。

○白山権現(ムマセキ)・三所権現(馬セキ)ーー須崎市との境付近に「馬関」地名が残る。

○三ツ又村(大野見之内)に鈴権現(高山)ーー駅鈴に関係?

これらに加え、高岡郡の郡家比定地と推定される佐川町永野にも鈴神社(元 鈴権現)が存在する(鈴神社は駅鈴と関係があるか?)。

龍馬脱藩の道として有名になった佐川・津野山・檮原ルート(現在の国道197号線付近)は、もしかして野根山官道(718年)以前の古代官道だったのではないか?

ちなみに岐阜県の南宮大社(美濃国一宮)には駅鈴が保管されており、毎年11月3日には公開される。レプリカではなく、実際に使用されていたものであることを先日、案内所で確認してきた。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ