土佐女子・追手前・丸の内などの生徒の通学路にもなっている「大橋通り」の名は、鏡川に架かる天神大橋からつながる通りであることに由来する。その天神大橋のたもとに鎮座するのが潮江天満宮(高知市天神町19-20)である。ここの参詣客は一宮の土佐神社をしのぐほどだという。

まずは潮江天満宮のホームページから、その由来を紹介する。

潮江天満宮の由来

鏡川の南岸、筆山北鹿の景勝地に鎮座。

平安朝の名臣として、政治・文化・学問等に秀れ、広大無辺の聖徳を兼ね備えられた菅原道真公を主祭神とし、他に四柱の神を合せお祀りしている。

道真公は学者より身を起し、昌泰(しょうたい)2年(899)には右大臣に進まれ、左大臣藤原時平と並んで政務を執る事となった。

識見信望共に抜群である事を快く思わない藤原時平は密かに排陥(はいかい)の策をたて、やがて昌泰4年<延喜元年(901)>1月25日、道真公は太宰権師(だざいごんのそち)として西海に左遷され、同時に長男の右少弁菅原高視朝臣もまた土佐権守として京都を遂われ土佐国潮江に住居した。

道真公が太宰府(だざいふ)で、延喜3年(903)2月25日に薨去(こうきょ)されると、侍臣白太夫は遺品を護持してこれを高視朝臣に伝えるため、はるばる土佐に来国した。白太夫は老齢と難路に苦しみ健康を害し、ようやく長岡郡大津村舟戸(現高知市)の霊松山雲門寺にたどりついたが病を発し、延喜5年(905)12月9日79歳で歿した。

高視朝臣は、白太夫の没後その遺品をおさめ、これを霊璽(みたましろ)として祀ったのが潮江天満宮の由来である。

尚、高視朝臣は、延喜6年復官し京都に帰り、延喜13年38歳で卒去(そっきょ)したとあるが地元の説では、延喜6年この地にて逝去され、現在屋敷跡と共に墓所(おくつき)もあり、年に3回墓前祭がおこなわれている。

境内には菅原道真公一代記として、16枚の絵とともに略歴が紹介してある。「伝えによると、高視朝臣が菅原道真公の遺品を霊璽(みたましろ)として竜神(りゅうじん)の祠(ほこら)へお祀りして以来約1100年」とのこと。コレラが流行した時、遺品を細かくして患者に飲ませたら治ったとの奇跡も語り継がれている。

九州年号見つけた②ーー菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で紹介した「朱鳥二年」の銘が刻まれた刀剣については、聞くところによると本殿に祀られているらしい。

ところで「朱鳥」という年号は『日本書紀』によると天武天皇15年7月20日(ユリウス暦686年8月14日)に定められ、同年9月9日(ユリウス暦10月1日)に天武天皇が崩御すると、早くも翌年より用いられなくなったとされる。

ところが『万葉集』『日本霊異記』などには、朱鳥4年、6年、7年、8年などが見える。すなわち、天武天皇による年号ではなく、別の王朝によるもの、いわゆる九州年号であることが分かる。

菅原道真の遺品とされる刀剣の真偽は慎重に検証するべきかもしれないが、「朱鳥二年」と刻まれた内容は、少なくとも『日本書紀』を知る者の偽作ではあり得ないだろう。

祭神は菅原道真公、高視朝臣(道真公ご長男)、北御方(道真公の奥さん)、天穂日命(菅原家の祖神)、大海津見命(海の神様)。境内社として、白太夫神社・若栄社・大山祇神社・早良宮・島崎神社・幡竜宮がある。

まずは潮江天満宮のホームページから、その由来を紹介する。

潮江天満宮の由来

鏡川の南岸、筆山北鹿の景勝地に鎮座。

平安朝の名臣として、政治・文化・学問等に秀れ、広大無辺の聖徳を兼ね備えられた菅原道真公を主祭神とし、他に四柱の神を合せお祀りしている。

道真公は学者より身を起し、昌泰(しょうたい)2年(899)には右大臣に進まれ、左大臣藤原時平と並んで政務を執る事となった。

識見信望共に抜群である事を快く思わない藤原時平は密かに排陥(はいかい)の策をたて、やがて昌泰4年<延喜元年(901)>1月25日、道真公は太宰権師(だざいごんのそち)として西海に左遷され、同時に長男の右少弁菅原高視朝臣もまた土佐権守として京都を遂われ土佐国潮江に住居した。

道真公が太宰府(だざいふ)で、延喜3年(903)2月25日に薨去(こうきょ)されると、侍臣白太夫は遺品を護持してこれを高視朝臣に伝えるため、はるばる土佐に来国した。白太夫は老齢と難路に苦しみ健康を害し、ようやく長岡郡大津村舟戸(現高知市)の霊松山雲門寺にたどりついたが病を発し、延喜5年(905)12月9日79歳で歿した。

高視朝臣は、白太夫の没後その遺品をおさめ、これを霊璽(みたましろ)として祀ったのが潮江天満宮の由来である。

尚、高視朝臣は、延喜6年復官し京都に帰り、延喜13年38歳で卒去(そっきょ)したとあるが地元の説では、延喜6年この地にて逝去され、現在屋敷跡と共に墓所(おくつき)もあり、年に3回墓前祭がおこなわれている。

境内には菅原道真公一代記として、16枚の絵とともに略歴が紹介してある。「伝えによると、高視朝臣が菅原道真公の遺品を霊璽(みたましろ)として竜神(りゅうじん)の祠(ほこら)へお祀りして以来約1100年」とのこと。コレラが流行した時、遺品を細かくして患者に飲ませたら治ったとの奇跡も語り継がれている。

九州年号見つけた②ーー菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で紹介した「朱鳥二年」の銘が刻まれた刀剣については、聞くところによると本殿に祀られているらしい。

ところで「朱鳥」という年号は『日本書紀』によると天武天皇15年7月20日(ユリウス暦686年8月14日)に定められ、同年9月9日(ユリウス暦10月1日)に天武天皇が崩御すると、早くも翌年より用いられなくなったとされる。

ところが『万葉集』『日本霊異記』などには、朱鳥4年、6年、7年、8年などが見える。すなわち、天武天皇による年号ではなく、別の王朝によるもの、いわゆる九州年号であることが分かる。

菅原道真の遺品とされる刀剣の真偽は慎重に検証するべきかもしれないが、「朱鳥二年」と刻まれた内容は、少なくとも『日本書紀』を知る者の偽作ではあり得ないだろう。

祭神は菅原道真公、高視朝臣(道真公ご長男)、北御方(道真公の奥さん)、天穂日命(菅原家の祖神)、大海津見命(海の神様)。境内社として、白太夫神社・若栄社・大山祇神社・早良宮・島崎神社・幡竜宮がある。

PR

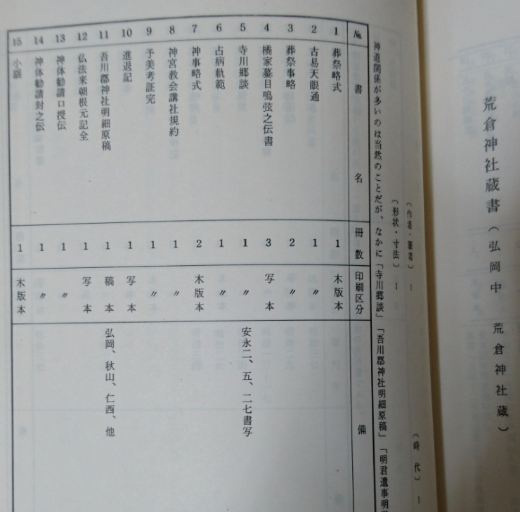

『吾川郡春野町資料調査報告書』(高知県立郷土文化会館、昭和53年)の中に荒倉神社の蔵書が記載されている。もちろん、神道関係の資料が多いのだが、蔵書32点中、橘家関連の写本が3点ある。「橘家蟇目鳴弦之伝書」(3冊)「橘家神体勧請伝」「橘家清祓式法」。また、荒倉神社史料として「橘家夏越祓式」がある。

ここに登場する橘家とは? 京都梅宮の神官橘氏に伝わる橘家神道なるものがある。江戸時代中期、玉木正英が唱導した神道で、橘諸兄(もろえ)から伝わると称する。思想・教学的な面より行法や儀式を重視、蟇目(ひきめ)・鳴弦など諸神事・秘伝を体系化した。

蟇目鳴弦は諏訪大社の「新年祈請祭」で弓を射て、弦を鳴らす悪霊退散の儀式。「蟇目祈祷と鳴弦法は、神長官守矢家の一子口伝で代々伝えられたが、今は廃絶してしまった」とされるが、諏訪大社の勧請によって「橘家蟇目鳴弦之伝書」が持ち込まれたのであろう。

荒倉神社の宮司は吉良家が32代守り続けてきたが、数年前新川さんという方に交代した。その際お返しした物もあったというから『報告書』記載の資料群が残っているかは定かではない。

吉良城主の吉良氏との繋がりについて詳細は分からないが、 「年譜書」によれば、元親治政期に、社領とも召上げられ、一豊入国時の慶長五年、改めて社領二反(二石)を与えられ、享保十五年には藩庁直支配となっているようである。この間神官二代の吉良又八斎垂は吉良姓を井沢姓に改め、維新を経験した井沢石見光徳は井沢を再び吉良に返している。社名は王政復古を境に荒倉三社大明神から荒倉神社へ、社格は郷社であった。

この三社のうちの1つが諏訪大社であり、春日大社と共に荒倉神社に勧請されている。

ここに登場する橘家とは? 京都梅宮の神官橘氏に伝わる橘家神道なるものがある。江戸時代中期、玉木正英が唱導した神道で、橘諸兄(もろえ)から伝わると称する。思想・教学的な面より行法や儀式を重視、蟇目(ひきめ)・鳴弦など諸神事・秘伝を体系化した。

蟇目鳴弦は諏訪大社の「新年祈請祭」で弓を射て、弦を鳴らす悪霊退散の儀式。「蟇目祈祷と鳴弦法は、神長官守矢家の一子口伝で代々伝えられたが、今は廃絶してしまった」とされるが、諏訪大社の勧請によって「橘家蟇目鳴弦之伝書」が持ち込まれたのであろう。

荒倉神社の宮司は吉良家が32代守り続けてきたが、数年前新川さんという方に交代した。その際お返しした物もあったというから『報告書』記載の資料群が残っているかは定かではない。

吉良城主の吉良氏との繋がりについて詳細は分からないが、 「年譜書」によれば、元親治政期に、社領とも召上げられ、一豊入国時の慶長五年、改めて社領二反(二石)を与えられ、享保十五年には藩庁直支配となっているようである。この間神官二代の吉良又八斎垂は吉良姓を井沢姓に改め、維新を経験した井沢石見光徳は井沢を再び吉良に返している。社名は王政復古を境に荒倉三社大明神から荒倉神社へ、社格は郷社であった。

この三社のうちの1つが諏訪大社であり、春日大社と共に荒倉神社に勧請されている。

京都府には丹生(たんじょう)さんと読む名字の方もおられる。丹生地名は「あおによし奈良の都~」で知られる朱色の原料である丹砂(水銀)の産地と関連付けられることが多い。

その他、詳しくは「南国土佐へ来てみいや」が参考になります。

高知市春野町弘岡中1113に鎮座する荒倉神社は、約1300年前に吉野の丹生川上神社から天闇靇大神を勧請したと言い伝えられている。後に春日大社および諏訪大社からも併せて四柱の神様を勧請している。

周辺には横手古墳、後田遺跡がある。しかも後田遺跡から川の神を祀(まつ)る祭器である古墳時代の土器などが多数出土しているので、六~七世紀頃には古代村落が成立していたと推測できる。

1300年前というと丁度、大宝年間(701~704年)前後に当たり、「コウラ」という場所に建つ八坂神社でも触れた九州王朝から大和朝廷への政権交代の節目である。全国的に見ても大宝年間の勧請とされる神社は多く、同時多発的に広範囲でなされた出来事は政治権力による政策の反映と見るべきだろう。

竹崎五郎著『高知県神社誌』には、「戦国時代に本山茂辰に、江戸時代に二代藩主山内忠義以降の歴代藩主に篤く信仰され神殿の造営や社領の寄付などがあって保護されていた」とある。

裏山が山内家の狩場とされ、境内で煮炊きをした際に、残り火で神社が全焼し、古い資料が焼失してしまったことが実に残念でならない。

「母の守り神は聖姫大神でした。その名前や柔らかい話し方からして、てっきり女性神と思っていました。~聖姫大神に『あなたは男性だったのですか?』と尋ねたところ、『そうです』という答えが返ってきて、驚いたことがありました」。

今回は学問的な話ではないので、楽に聞いて下さい。最近発売された『死んだらわかるけど、それでは遅い』(北谷真雄著)という本を「先に読んでみて」と妻に言われ、読み始めました。

すると、冒頭の体験談です。丁度、ブログ「ひぼろぎ逍遙」で姫大神は男性神という話題を目にしていたところだったので、不思議な引き合わせを感じたのです。

父親の事故をきっかけに、霊通するようになったお母さん。自宅を神道の教会にして人助けし、著者自身も小学生のころから霊的な体験を重ねてきた、そのいきさつなどが書かれていました。

今回は学問的な話ではないので、楽に聞いて下さい。最近発売された『死んだらわかるけど、それでは遅い』(北谷真雄著)という本を「先に読んでみて」と妻に言われ、読み始めました。

すると、冒頭の体験談です。丁度、ブログ「ひぼろぎ逍遙」で姫大神は男性神という話題を目にしていたところだったので、不思議な引き合わせを感じたのです。

父親の事故をきっかけに、霊通するようになったお母さん。自宅を神道の教会にして人助けし、著者自身も小学生のころから霊的な体験を重ねてきた、そのいきさつなどが書かれていました。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

[11/11 Dwaynelalty]

[11/09 Dwaynelalty]

[11/04 タフタル山]

最新記事

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ