滋賀県および長野県が高良神社の密集地帯であることは、これまでの「高良神社の謎」シリーズ(滋賀県の高良神社①~④、長野県の高良神社②ーー千曲川流域に分布)を読んで下さった方には伝わったのではないかと思う。とりわけ長野県については23社もの高良社が鎮座することを調査した吉村八洲男氏の研究が大いに参考になる。不思議なことに、その中間である岐阜県は逆に高良神社の空白地帯と私の目には映っている。厳密に言うと美濃地方と言うべきだろうか。飛騨地方の朝浦八幡宮(飛騨市神岡町朝浦601)にはかなり古くから高良神が祀られているようである。

まずは朝浦八幡宮の由緒から見ておこう。

朝浦八幡宮

<主祭神>応神天皇(おうじんてんのう)<摂末社祭神>高良明神(こうらみょうじん)火産霊神(ほむすびのかみ)<地図><住所>〒506-1162 岐阜県飛騨市神岡町朝浦601番地

<由緒由来>御鎮座の此山東高原川の奔流に峙し険崖高五十間西奥高原の道路に傍で高二十間路下に吉田川の小流あり。南鳥居の間夕路斜にして九十間北険にして四十間絶頂平地周廻二町半総て峻険して松杉鬱蒼たり。北愛宕山に次て外四山の脈を断ち民戸を隔ち清浄なる一小山なり。里説に所謂往古高原郷開拓の祖神を奉齋し、之を高原神(高良神と言ふ)として尊崇せり。平治元年十二月悪源太義平京帥に戦敗れて此國に来奔し則ち朝浦山続きの吉田山の頂き傘松の根に鼡匿す。此の時に宇佐八幡宮を此地に分遷し、之を主神とし、従来主神たりし高良神を相殿とし、尊崇すと云ふ。而して義平帰京の後廃頽に及ぶ延徳年の頃河尻権之正なる士江馬家に属し此山に邸館を構へ田社地なるを以て再興し、此の大神を齋祀り崇敬し給ふ。「或いは云ふ、河尻初め此の地に邸舘を築かんと欲せし時、白髪の異人出現して曰く、是は八幡宮の田社地也。汝此処に居せんと欲せば之を慮かるべしと言って去りたり因りて河尻義平草創の事蹟を再び此処に奉祀すとも言傳ふ」河尻二代玄蕃に至りて江馬十三代右兵ェ佐平時正と隙を生し、竟に干戈に及ぶ。しかも地険にして寄手不利也依って十二月除夕越年の祝酒に酔眠して防御怠りぬ。其の深更に至って江馬の兵不意を討って之を滅ぼす。兵煙の中に一祠も倶に焼却す。時正深く之を嘆息す。依って此の八幡宮を営造し、享禄元年三月十五日を以て祭典を営み武器を献納し、崇敬し給ふと云ふ。以下記述膨大にして略。

ポイントとなるのは、往古高原郷開拓の祖神である高原神(高良神)を祀っていたところに、平治元年(1159年)頃に宇佐八幡宮を勧請し、従来主神であった高良神を相殿とし、応神天皇を主祭神としたと伝えられていることだ。前回、紹介した滋賀県の宇佐八幡宮境内社・高良社によく似た背景を持っている。

実は高知県安芸郡芸西村にも宇佐八幡宮があり、境内社として高良玉垂社が鎮座している。また、相殿として高良玉垂命が祀られている田野八幡宮のような事例も見られる。さらに関東では、高良神社の鎮座地に後から八幡宮が勧請された例も存在する。

けれども、岐阜県で高良神を祀る神社はこの一社のみ。しかも、かなり富山県よりのロケーションである。岐阜県神社庁のホームページで検索しても、他に見つからない。旧美濃国は高良神社の空白地帯なのである。

そこで思い起こされるのが壬申の乱(672年)である。高校の歴史教科書では、次のように説明している。

天智天皇が亡くなると、翌672年に、天智天皇の子で近江朝廷を率いる大友皇子と天智天皇の弟大海人皇子とのあいだで皇位継承をめぐる戦い(壬申の乱)がおきた。大海人皇子は東国の美濃に移り、東国豪族たちの軍事動員に成功して大友皇子を倒し、翌年飛鳥浄御原宮で即位した(天武天皇)。

壬申の乱で大海人皇子(のちの天武天皇)を支援したのは美濃国をはじめとする東国の勢力であった。高良神社の分布を九州王朝の勢力圏ないしは影響圏と見なした場合、美濃国はどうやら反九州王朝勢力あるいは九州王朝の勢力圏外と考えられる。従来の見方と食い違う点もあるかもしれないが、高良神社というフィルターを通して見た印象では、親九州王朝系近江朝廷の大友皇子VS反九州王朝勢力の大海人皇子という構図になりそうだ。

天武天皇のバックボーンとしては諸説あり、「天武天皇は筑紫都督倭王だった」(八尾市・服部静尚氏)とする説も最近出されている。一つの検討材料としてほしい。

天武天皇のバックボーンとしては諸説あり、「天武天皇は筑紫都督倭王だった」(八尾市・服部静尚氏)とする説も最近出されている。一つの検討材料としてほしい。

PR

まずは宇佐八幡宮についての由緒を現地の案内板から引用しておこう。

宇佐八幡宮御由緒

御祭神 八幡大神(応神天皇)治暦元年八月十五日(一〇六五年)鎮守将軍源頼義公が前九年の役を平定して後ここ錦織荘に館を構え九州大分の宇佐神宮を鳩の群れが導き示した此の処に勧請し崇敬された。由緒は正しく宇佐山の名称も此処に始る。以来産土神として崇敬され、むし八幡とも称し子供の守神と広く信仰が寄せられてきた。後に織田信長が山頂に宇佐山城を築いた。戦乱のなか落城の戦火により社殿は悉く焼失し荘厳な往時の様子は今に語り継がれている。

また、源頼義がこの神社を創建した当時の礎石と伝わる石があることから、平安中期までさかのぼる歴史があることは言えそうだ。

此の礎石は治暦元年(西暦一〇六五)源頼義公が茲に宇佐宮を創建された当時の柱石の一部で明治の仮殿修復の際ここ中門付近の地中から出土したものであります。礎石の表面が焼け爛れているのは山頂に宇佐山城が築かれ戦乱の戦火で八幡宮も焼失したと伝えられている事を裏付ける貴重なものであります。その証として処に保存する。(立て札の説明文より)

さらに「金殿井」と呼ばれ、天智天皇の病気を癒したと伝わる霊泉がある。「天智即ち近江の御代に『中臣ノ金』によって発見されたもので、天智天皇の御病気を癒したという霊験あらたかな霊泉と伝えられています」との説明。ついに近江朝との接点が見えてきた。地理的にも近江大津宮跡とされる場所から北西の方角にすぐの立地である。

宇佐八幡宮の勧請は源頼朝より5代前の源頼義の時代としても平安時代中期であるから、直接には7世紀の近江朝との関連は見出せない。そこで境内社・高良社の由緒が問題となってくる。

境内社の成りたちとして、主に次の3つのタイプが考えられる。

①神社整理により、近隣の神社が郷社など中核的な神社の境内に取り込まれ祀られたもの。明治維新の際の神仏分離令や明治39年の神社合祀令に伴う事例が多い。②神社を他から勧請する際に同時に摂社として祀られたもの。③別の神社が鎮座していた社地に他から新しい神社を勧請する際、旧来の神社が境内社として祀られる。

石清水八幡宮や宇佐八幡宮の勧請に際しては、通常②の同時勧請と説明されることが多いが、本場大分県の宇佐神宮では見られない高良社が共に勧請されることには疑問がある。そうなると③のパターンを想定する必要がありそうである。実際に高良神社が鎮座していた場所に後から八幡宮が勧請された例は、関東地方などで見られる。

そのことを傍証するかのように、大津市園城寺町には三井寺が存在する。筑後の高良大社の麓にもやはり御井寺(三井寺)がある。やはり「九州王朝系近江朝」という理解は正しいのだろうか。『日本書紀』でも天智天皇の近江遷都については、斉明天皇の大規模な土木工事と同様に“悪政”と描かれており、九州王朝系であることを暗示しているかのようだ。

『魏志倭人伝』には魏使が邪馬壹国に至るまでの距離・行程が、次のように記されている。

従郡至倭、循海岸水行、歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国七千餘里。始度一海千余里、至対海國。……又南渡一海千余里。……至一大国。……又渡一海千余里、至末盧国。……東南陸行五百里、到伊都国。……東南至奴国百里、……東行至不弥国百里。……南至投馬国、水行二十日。……南至邪馬壹国、女王之所都、水行十日陸行一月。……自郡至女王国万二千余里。

『魏志倭人伝』は確かに「南、邪馬壹国に至る」としており、原文は「邪馬台国」ではない。高校の歴史教科書にも倭人伝の引用があり、「壹(壱)は䑓(台)の誤りか」と注釈を入れている。

邪馬台国論争については大きく近畿説と九州説の2つがあり、高校の教科書では次のように説明されている。

この邪馬台国の所在については、これを近畿地方の大和に求める説と九州北部に求める説とがある。近畿説をとれば、すでに3世紀前半には近畿中央部から九州北部におよぶ広域の政治連合が成立していたことになり、のちに成立するヤマト政権につながることになる。一方、九州説をとれば、邪馬台国連合は九州北部を中心とする比較的小範囲のもので、ヤマト政権はそれとは別に東方で形成され、九州の邪馬台国連合を統合したか、逆に邪馬台国の勢力が東遷してヤマト政権を形成したということになる。(『詳説 日本史』山川出版社、2017年)

問題は行程記事の最後の部分「南至邪馬壹国、女王之所都、水行十日陸行一月」の解釈にあった。「南は東の誤り」とし近畿に持っていこうとしたのが近畿説であり、「一月は一日の誤り」とし九州内にとどめようとしたのが九州説である。いずれにしても原文改定なしには、厳密には成立しない論理であった。

古田武彦氏は「こんなに簡単に、なんの論証もなしに、原文を書き改めていいものだろうか。わたしは素朴にそれを不審とした。この一点から、従来の『邪馬台国』への一切の疑いははじまったのである」と『「邪馬台国」はなかった』の冒頭で、自らの方法論を述べている。

一見、どう解釈しても矛盾が生じると思われたところをあくまでも原文を尊重した立場で読み解こうとした古田説に学問的良心を感じる。読解の教科書としたのは『三国志』全体の記述であった。同様の表記が他の部分ではどのような意味で使われているのかといった参考データを収集するのである。この方法論こそが古田史学の精髄と言ってもいいだろう。

そして、至った結論「部分里程の総和=全里程」という質量保存の法則にも似たルールが導かれたのであった。そこには「島めぐり」読法の発見や韓国内「陸行」といったアイデアなども見過ごせない。帯方郡から邪馬壹国までの部分里程を全て足すと「水行十日陸行一月」、すなわち「一万二千余里」ぴったりとなった。初めて原文改定なしに『魏志倭人伝』を理性的に読み解くことに成功したのである。

日本一の琵琶湖を擁する滋賀県は高良神社の密集地帯でもある。当ブログでは既に2社紹介している("滋賀県の高良神社①ーー彦根市の高良塚"、"滋賀県の高良神社②ーー長浜八幡宮 境内社")が、それ以外にも複数鎮座していることが分かってきた。

とりわけ古田史学の会で注目されているのが甲良町の甲良神社(滋賀県犬上郡甲良町尼子1)である。当初は漢字表記の違いから高良神社とは似て非なるものと思い、見過ごしてしまっていたが、古田史学の会・古賀達也代表はブログ「洛中洛外日記」の中で次のように語っている。

とりわけ古田史学の会で注目されているのが甲良町の甲良神社(滋賀県犬上郡甲良町尼子1)である。当初は漢字表記の違いから高良神社とは似て非なるものと思い、見過ごしてしまっていたが、古田史学の会・古賀達也代表はブログ「洛中洛外日記」の中で次のように語っている。

甲良神社は、天武天皇の時代に、天武の奥さんで高市皇子の母である尼子姫が筑後の高良神社の神を勧請したのが起源とされています。そのため御祭神は武内宿禰です。筑後の高良大社の御祭神は高良玉垂命で、この玉垂命を武内宿禰のこととするのは、本来は間違いで、後に武内宿禰と比定されるようになったケースと思われます。ご存じのように、尼子姫は筑前の豪族、宗像君徳善の娘ですから、勧請するのであれば筑後の高良神ではなく、宗像の三女神であるのが当然と思われるのですが、何とも不思議な現象です(相殿に三女神が祀られている)。しかし、それだからこそ逆に後世にできた作り話とは思われないのです。(第147話 2007/10/09)

また御由緒には次のように書かれている。

主祭神の鎮座は社記によると、筑後国の高良大社より勧請されたものといわれるが、その年代は不詳である。又相殿の三女神については、「社伝」によれば、「納胸形君徳善女尼子姫 此尼子娘後に斯所に住玉ひて三女神を祭り給ひし」とあり、また社記に「治暦年中より甲良荘の総社と成りける」とあることから治暦以前に勧請されたもので、その頃から甲良荘33ヶ村の総社として厚く信仰されていた。(滋賀県神社庁のホームページより)

由緒によると筑後国の高良大社から主祭神が勧請されたのが天武天皇の時代より古く、後に尼子姫が宗像三女神を相殿として祭ったようである。甲良町の甲良神社は漢字表記こそ違え、九州からの勧請であることから高良神社と見なして良さそうである。どうして滋賀県に高良神社が数多く鎮座するようになったのだろうか。

近年、古田史学の会事務局長・正木裕氏によって「九州王朝系近江朝」という考えが提唱されるようになってきた。賛否両論あるようだが、琵琶湖周辺に高良神社が多く分布していることは天智天皇の近江朝廷が九州王朝系であったことを後押しする根拠となるようにも感じられる。もちろん、そこには高良神社が九州王朝の宗廟的位置づけであったとする仮説および、鎮座する高良神社の歴史がONライン(701年)以前にさかのぼれるという前提があってのことである。

研究者としてもブロガーとしても、現場を踏まずに記事を書いたり、論を展開するのは無責任であるが、コロナ禍のご時世なので、調査に行けるのがいつになるか分からない。ぜひ地元の研究者の力をお借りしたいところである。引き続き、滋賀県に鎮座する他の高良神社情報も発信していきたい。

近年、古田史学の会事務局長・正木裕氏によって「九州王朝系近江朝」という考えが提唱されるようになってきた。賛否両論あるようだが、琵琶湖周辺に高良神社が多く分布していることは天智天皇の近江朝廷が九州王朝系であったことを後押しする根拠となるようにも感じられる。もちろん、そこには高良神社が九州王朝の宗廟的位置づけであったとする仮説および、鎮座する高良神社の歴史がONライン(701年)以前にさかのぼれるという前提があってのことである。

研究者としてもブロガーとしても、現場を踏まずに記事を書いたり、論を展開するのは無責任であるが、コロナ禍のご時世なので、調査に行けるのがいつになるか分からない。ぜひ地元の研究者の力をお借りしたいところである。引き続き、滋賀県に鎮座する他の高良神社情報も発信していきたい。

国立Q大の女子学生はなぜ「邪馬台国はなかったんだよ」と言ったのだろうか。これこそまさに『「邪馬台国」はなかった』(1971年)で古田武彦氏が主張した第一のポイントであった。

そもそも『魏志倭人伝』には「邪馬台国」ではなく「邪馬壹国」と書かれていた。これまでの学者たちは皆、九州説・畿内説にかかわらず「壹(一)は臺(台)の誤りなり」とし、それを前提にして「邪馬台国」がどこにあったかを議論し合ってきた。だが、この「壹は臺の誤り」とする共同改定は正しいのだろうか。従来の邪馬台国論争で、ほとんど疑問を持たれなかったこの国名問題にまず切り込んだのが古田氏であった。

古田氏は『三国志』全体から「壹」と「臺」を全てピックアップして完全調査を行った。『三国志』中には86の「壹」と58の「臺」が存在していた。これを拾い上げるだけでも大変な作業であるが、全数調査を行って、特定の文字がどのように使用されているかの傾向性をつかむということは統計的手法としては基本である。この方法論がその後の古田史学の方法論の基軸となっていった。また同時代の「壹」と「臺」の筆跡の比較検討をした。その結果として「壹」と「臺」の書き間違いの可能性はほぼゼロという結論に達した。本来の国名は「邪馬壹国」だったのである。

また「臺」は「天子の宮殿及び天子直属の中央官庁」という特殊な意味を持つことを古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で指摘している。「臺」を天子のシンボルとして尊崇した三世紀の、魏志中の表記としては、臣下の国名に「邪馬臺(台)国」と至高文字を使用することはありえないのだ。

また「臺」は「天子の宮殿及び天子直属の中央官庁」という特殊な意味を持つことを古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で指摘している。「臺」を天子のシンボルとして尊崇した三世紀の、魏志中の表記としては、臣下の国名に「邪馬臺(台)国」と至高文字を使用することはありえないのだ。

古田史学に共感を示す支持者に理系の人々が多いのは、この科学的手法によって導かれる合理的な結論にあると言えるかもしれない。現にQ大で開催された、とある理系の学会の席で、海外の研究者に対して古田説に触れたQ大教授がいたと聞く。

『魏志倭人伝』には「邪馬台国」ではなく「邪馬壹国」と書かれていた――この結論だけでも古代史学会を覆す偉大な発見であった。本来ならば歴史の教科書も原文を尊重して「邪馬壹国」と書くべきところである。その上でなぜ「邪馬台国」と呼ばれるようになったかを説明しなければならない。それが学問的態度であろう。ところが現在もなお、小・中・高校の歴史教科書には「邪馬台国」と記述され続けている。半世紀前に出版された『「邪馬台国」はなかった』は古代史学会において“なかった”ことにされたのであった。

「邪馬台国はなかったんだよ」

九州の東大と言われる国立Q大の女子学生がポツリとつぶやいた。それを聞いたM氏は、「この人何を言っているんだろう」と最初はまともに受け取らなかったという。歴史を多少なりとも学んだものであれば、邪馬台国が存在しなかったなどという考えはバカげた空想にしか思えない。中国の歴史書『三国志』「魏志倭人伝」に記述され、女王・卑弥呼に贈られた「親魏倭王」の金印こそ見つかっていないものの、国内における弥生時代の遺跡(吉野ヶ里遺跡など)が倭人伝の記述の信憑性を裏付けている。

ところが、彼女が読んでいた『「邪馬台国」はなかった』(古田 武彦著、1971年)をM氏が手にして見ると、そこには従来の常識を覆すような内容が書かれていたのである。このM氏は現在、プロの家庭教師として首都圏で活躍しておられ、かつてセミナーや文筆活動を通じて、古田史学を紹介し、世に広めた人物であった。

かく言うこの朱儒国民もM氏から古田史学を紹介され、『「邪馬台国」はなかった』を読んで、驚きのあまり、夜眠るのも忘れて朝まで読み明かしてしまったのだ。私にとってM氏は古田史学のバンガード(先導者)といった存在である。古代史に関連するいくつかの史跡などにも連れていってもらったこともあった。

古田武彦氏の『「邪馬台国」はなかった』を最初にすすめてくれたのは、文化人類学者の梅棹忠夫先生だった。――一読して、これまでの論議の盲点をついた問題提起の鮮やかさ、推理の手続きの確かさ、厳密さ、それをふまえて思い切って大胆な仮説をはばたかせるすばらしい筆力にひきこまれ、読みすすむにつれて、何度も唸った。何よりも、私が感動したのは、古田氏の、学問というものに対する「志操」の高さである。初読後の快く充実した知的酩酊と、何とも言えぬ「後味のさわやかさ」は、今も鮮やかにおぼえている。

また、『「邪馬台国」はなかった』の著者・古田武彦氏は次のように語っている。

今まで「邪馬台国」という言葉を聞いてきた人よ。この本を読んだあとは、「邪馬壹国」と書いてほしい。しゃべってほしい。

なぜなら、「台」は「䑓」の当用漢字だ。ところが、『三国志』の原本には、どこにも「䑓」や「台」を使ったものはない。みんな「邪馬壹国」または「邪馬一国」だ。それを封建時代の学者が「ヤマト」と読むために、勝手に直したものだった。それがわかった今、あなたが真実を望むなら、この簡単明瞭な「邪馬一国」を誰の前でも恐れず使ってほしい。

『魏志倭人伝』の原典には「邪馬台国」ではなく「邪馬壹国」と書かれていた――これがまぎれもない事実であり、これを論証し明言したところから古田史学が出発していった。実に半世紀前のことであった。

2020年、今年も6月30日がやって来た。夏越大祓――高知県では「輪抜け様」と呼ばれるお祭りの日である。梅雨時期でもあり、この日は雨になることが多い(“椙本神社と八角形ーー輪抜け様2019”)。今日も本格的な雨となり、電車(高知県民は「汽車」と呼ぶ)も一部運休するほどであった。

2年前のブログ(“6月30日は輪抜け様”)で「土佐市では輪抜け様はやっていない」という情報を土佐市在住の人からの伝聞として紹介したことがあったが、最近ある人から土佐市でも輪抜け様を行なっている神社があるとの情報をゲットした。土佐市高岡町丁天神の三島神社(祭神:大山祇神)である。扁額には「三島神社・厳島神社」と併記してあり、相殿に祀られている市杵島姫神が厳島神社の御祭神だろう。

そして、何と四万十市不破の不破八幡宮でも輪抜け様が復活したという報道がなされた。

不破八幡宮 輪抜けさま復活

80年ぶり風物詩

来月5日まで四万十市

(6月29日付高知新聞より)

「神様の結婚式」で知られる不破八幡宮は境内に高良神社があることでも注目してきた神社である。戦前は行われていたという「輪抜け様」が約80年ぶりに復活し、このほど、無病息災を願うカヤの輪がお目見えした。直径1.9メートルの大きな輪である。

「輪抜け様」は、半年間の厄などをはらい、次の半年を健やかに過ごせるよう祈る夏の風物詩。とりわけ今年はコロナ渦にあって自粛ムードもありながら、夏越大祓によって災いを払い清めたいという人々の願いもひとしおだろう。

一方の「神様の結婚式」は毎年、秋季大祭で行われており、八幡宮の男神に四万十川の対岸に位置する一宮神社(同市初崎)の女神が嫁入りする。奈良県の高良神社で行われる結婚神事と似ていること(“瓦権現→川原社→高良神社? 高良玉垂命と神功皇后との結婚”)は以前指摘した通りである。

| ▲高知市北秦泉寺の仁井田神社の案内 |

茅(ちがや)の輪を通り抜ける方法は高知市内では男女とも左→右→左回りと統一されており、土佐市の三島神社、四万十市の不破八幡宮も同様であるが、吾川郡いの町の椙本(すぎもと)神社だけは他社とは違うスタイルを貫いている。男性は左→右→左回りであるが、女性は右→左→右回りと逆に茅の輪をくぐることになっている。「これは古事記上巻の天の御柱めぐりの段で、男性であるイザナギの命は左より廻りはじめ、女性であるイザナミの命は右から廻っています。おそらく、この故事にならって男は左右左と廻り女は右左右と廻る神事が行われるようになったと思われます」と椙本神社は説明している。

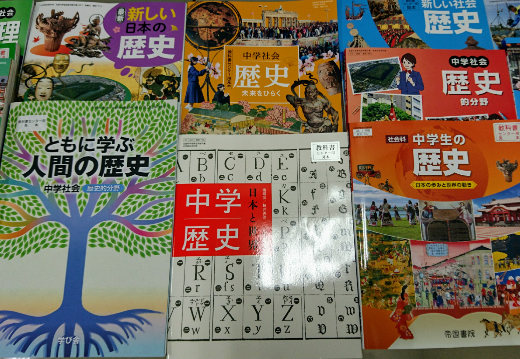

令和2年度教科書展示会を見に行ってきた。

教科書展示会は、昭和23年の検定教科書制度の実施に伴い、教科書の適正な採択に資するため、教科書発行法により設けられた制度。令和2年度は、6月12日から7月31日までの任意の14日間を中心として、全国で開催されている。

会場に行ってみると、案内の掲示等もなく、部屋には電気もついていない。すぐに職員が出てきて、簡単に案内してくれた。

開口一番、「社会の教科書ですか?」と聞かれた。どうして分かったのだろう。「そう、歴史の教科書です」と答えておいた。他教科については記述がどうのこうのといった問題点を指摘されることはほとんどないのだろう。いつも話題になるのは歴史教科書である。

当ブログのタイトルにもなっている『もう一つの歴史教科書問題』について言及しておかなければなるまい。従来の歴史教科書問題と言えば、「自虐史観」か「自由主義史観」かといった論点であった。これに対して『もう一つの歴史教科書問題』と銘打ったのは、「一元史観」か「多元史観」かという視点を導入したかったからである。

中学校『社会(歴史的分野)』の教科書については、7つの出版社の見本が並べられていた。東京書籍 ・教育出版 ・帝国書院 ・山川出版 ・日本文教出版 ・育鵬社 ・学び舎である。

あまり期待してはいなかったが、やはり全ての教科書で「邪馬台国」という表記。『魏志倭人伝』の原文通りなら「邪馬壹国」でなければならない。原文改定がまかり通っているのだ。

そして、もう一点「聖徳太子」がどうなっているかが気になっていた。一時期、「聖徳太子が教科書から消える」と騒がれていたからだ。ところが、どうしたことか6つの教科書までがそろって「聖徳太子(厩戸皇子)」という表記であった。そんな中で唯一、異なる表現をしていたのが学び舎の教科書『ともに学ぶ人間の歴史』である。「厩戸皇子(のちに聖徳太子とよばれる)」との書き方は最先端の歴史研究の成果を取り入れた好感が持てるものであった。

開口一番、「社会の教科書ですか?」と聞かれた。どうして分かったのだろう。「そう、歴史の教科書です」と答えておいた。他教科については記述がどうのこうのといった問題点を指摘されることはほとんどないのだろう。いつも話題になるのは歴史教科書である。

当ブログのタイトルにもなっている『もう一つの歴史教科書問題』について言及しておかなければなるまい。従来の歴史教科書問題と言えば、「自虐史観」か「自由主義史観」かといった論点であった。これに対して『もう一つの歴史教科書問題』と銘打ったのは、「一元史観」か「多元史観」かという視点を導入したかったからである。

中学校『社会(歴史的分野)』の教科書については、7つの出版社の見本が並べられていた。東京書籍 ・教育出版 ・帝国書院 ・山川出版 ・日本文教出版 ・育鵬社 ・学び舎である。

あまり期待してはいなかったが、やはり全ての教科書で「邪馬台国」という表記。『魏志倭人伝』の原文通りなら「邪馬壹国」でなければならない。原文改定がまかり通っているのだ。

そして、もう一点「聖徳太子」がどうなっているかが気になっていた。一時期、「聖徳太子が教科書から消える」と騒がれていたからだ。ところが、どうしたことか6つの教科書までがそろって「聖徳太子(厩戸皇子)」という表記であった。そんな中で唯一、異なる表現をしていたのが学び舎の教科書『ともに学ぶ人間の歴史』である。「厩戸皇子(のちに聖徳太子とよばれる)」との書き方は最先端の歴史研究の成果を取り入れた好感が持てるものであった。

はじめに

第一章 多利思北孤は倭の天子

一 歴史を学ぶ大切さ

二 小説は歴史の本ではない

三 歴史の区分

四 中国の史書の大切さ

五 中国の史書は古くから、日本の史書は八世紀から

六 西暦701年まで日本の中心王朝は九州にあった倭国

七 九州王朝の倭国は西暦663年に白村江で唐に完敗

八 白村江の戦いで完敗した倭国のその後

九 倭国の天子・多利思北孤と近畿天皇家

十 現在学校で教えない九州王朝・倭国

十一 学ぶ姿勢の真髄第二章 聖徳太子と多利思北孤

一 聖徳太子に関する通説

1 聖徳太子と日本人

2 聖徳太子の出自

3 聖徳太子と蘇我・物部の戦い

4 摂政・聖徳太子の斑鳩宮での政治

5 聖徳太子没後の政治

6 聖徳太子一家の滅亡

7 聖徳太子に関する現在の教科書二 多利思北孤1 『隋書・【タイ】国伝』

2 『隋書・【タイ】国伝』はいつ、誰が作ったか

3 『日本書紀』と『隋書・【タイ】国伝』の関係

三 聖徳太子をめぐる謎について

1 聖徳太子の没年日の謎

2 法隆寺再建をめぐる謎

3 憲法十七条制定の謎

4 冠位十二階制定の謎

5 天寿国曼荼羅繡帳銘の謎

6 法起寺塔婆露盤銘の謎

7 『上宮聖徳法王帝説』の謎

8 聖徳太子が小野妹子を遣隋使としたか、の謎

9 「聖徳太子をめぐる謎」に共通する根因は何か

四 阿毎・多利思北孤は聖徳太子ではない第三章 金印・卑弥呼・倭の五王

一 金印

二 卑弥呼(ヒミコでなくヒミカと呼ぶ)

1 『魏志・倭人伝』

2 「邪馬壹国」は北部九州の博多湾岸

イ、『三国志』の位置づけロ、『三国志』は「邪馬臺国」ではなく「邪馬壹国」

ハ、部分の総和が「邪馬壹国」までの距離(里)

ニ、「邪馬壹国」は「博多湾岸」

ホ、『三国志』の距離(里単位)は「短里」

ヘ、卑弥呼の時代の倭国は「二倍年暦」

ト、謎の世紀が始まる三 倭の五王

1 『宋書』の「倭の五王」記事

2 『古事記』の雄略天皇の項の概略

3 倭の五王は天皇たちではない

4 倭王武を雄略天皇とした場合の矛盾等

イ、在位期間の矛盾

ロ、名前比定の矛盾

ハ、系譜と在位の矛盾

ニ、倭の五王は緊迫治世、仁徳〜雄略はのんびり治世

5 埼玉稲荷山古墳鉄剣と熊本江田船山古墳鉄刀

6 「七支刀の銘文」と「高句麗の好太王碑文」第四章 継体と磐井

一 継体の出自と即位

二 継体と磐井の戦い

三 『日本書紀』が記す継体天皇崩御年と磐井の関係

四 磐井は日本の天皇

五 継体と磐井の没後

六 磐井の乱はなかった?第五章 乙巳の変・白村江の戦い・壬申大乱

一 乙巳の変

1 乙巳とは

2 「乙巳の変」のいきさつ

3 「大化という年号」の謎

4 天皇家年号に先立つ「九州年号」の存在

二 白村江の戦い

1 「白村江の戦い」に敗れ、衰亡した九州王朝

2 九州王朝と神籠石山城群

3 柿本人麻呂と九州王朝

三 壬申大乱

1 「壬申大乱」は天武の吉野入りが始まりか?

2 九州佐賀の吉野

3 「壬申大乱」後の天武朝

4 唐の則天武后と持統天皇

イ、則天武后

ロ、持統天皇

i)持統の出自と意義

ⅱ)父・天智の「日本国」の創設

ⅲ)夫・天武の「日本国」の再構築

ⅳ)持統天皇自身が成し遂げた統一「日本国」の成立

v)「倭国」を「日本国」に統合させたのは唐の意向第六章 「倭国」から「日本国」へ

一 「倭国」の山

1 三笠山

2 天の香具山

3 雷山

二 「倭国」の人

三 唐と近畿天皇家

四 九州王朝「倭国」はなぜ滅んだか

五 新生「日本国」のその後おわりに

この本を、お薦めいただいたご両親様方へ

『学問論「日出ずる処の天子」−憲法論−』…古田武彦附録

年表

系図

古田武彦主要著作

田道間守(たじまもり)が常世国から持ちかえった「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」を橘とするにはあまりにも矛盾点が多すぎる。荒唐無稽な作り話と切り捨ててしまうのは簡単だが、意外にもこの話には事実を反映したドキュメンタリー的な要素が含まれている。

前回紹介した3つのポイントを振り返ってみよう。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。

前回紹介した3つのポイントを振り返ってみよう。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。

②田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年もの年月を要した。垂仁天皇の年齢(140歳で崩御)からしても二倍年暦の時間軸で描かれた物語と考えられることから、今の暦では5年間に相当する。

③「常世国」「非時香菓」の語義から連想されるのは、常夏の国や一年中果実が実る赤道直下の国といったイメージだろうか。

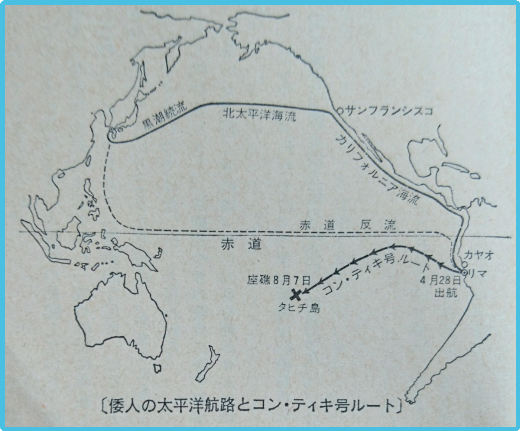

①について、熊野の御崎といえば、和歌山県の熊野詣でで有名な「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3社と「那智山青岸渡寺」の1寺の熊野三山があるところである。その熊野那智には「補陀落渡海」という南の海の彼方にあるという観音の補陀落浄土を目指して、小船に乗って渡ろうとする捨身行があった。平安時代から江戸時代頃まで28例。単なる捨身行であれば、食料を大量に準備する必要もなさそうだが、1~3か月分の食料を積みこんだと記録されていることから、太平洋横断(ヨットで約3か月を要する)の成功こそが本来目指す目的地であったと考えられる。また、高知の足摺岬や室戸岬、茨城県の那珂湊などでも補陀落渡海が行われたとの記録がある。いずれも黒潮に乗るのに適した場所であり、黒潮の流れが向かう先はアメリカ大陸になる。常世国=補陀落浄土=太平洋の向こうの国だったのではないだろうか。 ②について、田道間守が非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年(今の暦で5年)もの年月を要した。『魏志倭人伝』において、裸国・黒歯国へは東南方向に船で一年かかると記述されている。これも二倍年暦なので、現代の暦では半年に相当する。最短でも往復1年は必要であり、道中のトラブルや現地での滞在期間、帰国の準備などを考えても、帰り着くのに5年を要したことは海外渡航とすればかなり現実的なスケジュールであり、国内や近隣諸国であったら長すぎる期間である。

③について、「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定する古田説に従うと、そこは赤道直下の国であり常世国と呼ぶのに違和感はない。縄文土器とよく似た土器が出土したバルディビア遺跡(前 3000~2400頃)があり、バナナの世界的な輸出国となっている。非時香菓に関する「縵八縵矛八矛」という描写表現はバナナの形状にピッタリ適合するとした西江碓児説が現実味を帯びてくる。ただし、エクアドルバナナについては後世ヨーロッパ経由で入ってきたとされることや半年かけてバナナの実を持ちかえると腐るので、裸国・黒歯国からバナナの実そのものを持ちかえったとするのは疑問である。

③について、「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定する古田説に従うと、そこは赤道直下の国であり常世国と呼ぶのに違和感はない。縄文土器とよく似た土器が出土したバルディビア遺跡(前 3000~2400頃)があり、バナナの世界的な輸出国となっている。非時香菓に関する「縵八縵矛八矛」という描写表現はバナナの形状にピッタリ適合するとした西江碓児説が現実味を帯びてくる。ただし、エクアドルバナナについては後世ヨーロッパ経由で入ってきたとされることや半年かけてバナナの実を持ちかえると腐るので、裸国・黒歯国からバナナの実そのものを持ちかえったとするのは疑問である。

魏使による実地見聞

ところで、古田武彦氏は『「邪馬台国」はなかった』において「魏使は倭地の実地において、その当地の〝倭人の知識〟を聞き、これを正確に報告した、と思われる個所が倭人伝中に幾多存在する」(P389)とし、足摺岬付近を出発点とし黒潮に乗って半年かけてアメリカ大陸を経て、南米エクアドルへ向かう航路については侏儒国における実地見聞に基づくとの考えを表明していた。

近代の歴史学者たちはこの部分は荒唐無稽な話としてまともに取り扱うことはなかったが、『日本書紀』の編者はむしろ事実として受け止めたのかもしれない。「人長三・四尺」の侏儒国の人々を少彦名(スクナヒコナ)命に、「裸国・黒歯国」を常世国に置き換えたように見える。そして侏儒国の人々の中には実際に黒潮に乗って太平洋を航海し、帰国した人の体験談が伝承されていたのであろう。魏使は実地見聞に基づいた情報を『魏志倭人伝』に盛り込んだ。

近代の歴史学者たちはこの部分は荒唐無稽な話としてまともに取り扱うことはなかったが、『日本書紀』の編者はむしろ事実として受け止めたのかもしれない。「人長三・四尺」の侏儒国の人々を少彦名(スクナヒコナ)命に、「裸国・黒歯国」を常世国に置き換えたように見える。そして侏儒国の人々の中には実際に黒潮に乗って太平洋を航海し、帰国した人の体験談が伝承されていたのであろう。魏使は実地見聞に基づいた情報を『魏志倭人伝』に盛り込んだ。

それならば日本側にも同様の内容が伝承されていなければならない。そんな疑問を持ち続けていたところ、思い当たることがあった。それがまさしく、田道間守が常世国から非時香菓を持ちかえる話である。『日本書紀』によると、常世国は「遠くより絶域に往(まか)る。萬里浪を踏みて遙に弱水を渡る」ところにあったと伝える。「弱水」は通常、川の水などと訳される。この「弱水」の意味がよく分からずにいた。「裸国・黒歯国」をエクアドル付近とすると、北アメリカ大陸の西海岸までは黒潮に乗って運ばれる。黒潮の幅は、日本近海では100km程度で、最大流速は4ノット(約7.4km/h)にもなる。この強力な流れに対し、カリフォルニア州から赤道方面へ南下するカリフォルニア海流の流速は遅く、約0.5ノット程度。このカリフォルニア海流を「弱水」と呼んだのだ。そして遥かに弱水を渡った先に常世国(裸国・黒歯国)があったのである。

意外にも『日本書紀』に橘だけでなく、南米への渡航というリアルな話が取り込まれていたのである。

『日本書紀』の編者は『魏志倭人伝』に登場する卑弥呼や壹與の業績を神功皇后の手柄として取り込もうとした(“高良玉垂命の業績が神功皇后紀に取り込まれていた”)。『日本書紀』の編者は海外の史書などにもよく目を通していたようである。そして倭人伝に「橘有り」と記述されていることも知っていた。

邪馬壹国が北部九州であるならば、このとき魏の使いが見た橘は、当然九州に自生していたものであろう。勝手な推測かもしれないが、弥生時代には奈良盆地をはじめとする畿内の内陸部には、タチバナは自生していなかったのではないか。古来中国と外交関係を持っていたと主張したい大和朝廷にとっては、どうしてもこの矛盾を埋める必要があったという。

邪馬壹国が北部九州であるならば、このとき魏の使いが見た橘は、当然九州に自生していたものであろう。勝手な推測かもしれないが、弥生時代には奈良盆地をはじめとする畿内の内陸部には、タチバナは自生していなかったのではないか。古来中国と外交関係を持っていたと主張したい大和朝廷にとっては、どうしてもこの矛盾を埋める必要があったという。

『日本書紀を批判する――記紀成立の真相』(古田武彦/澁谷雅男【共著】、1994年)によると、垂仁天皇の時代である「一世紀の半ばに田道間守は橘を採りに行って持って帰っているわけです。だから倭人伝のいう通り、三世紀には橘があります、という話になっている」とうまく時代設定しているというわけだ。

しかし、全くの無から話を創造することは難しい。もともとあった話をベースとしながら、ただ「時じくの香の木の実は今の橘なり(今謂橘是也)」と解説を入れるだけで、見事に『魏志倭人伝』との整合性を取り持とうとした。では本来の話はどのような内容であったのだろうか。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。②田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年もの年月を要した。垂仁天皇の年齢(140歳で崩御)からしても二倍年暦の時間軸で描かれた物語と考えられることから、今の暦では5年間に相当する。③「常世国」「非時香菓」の語義から連想されるのは、常夏の国や一年中果実が実る赤道直下の国といったイメージだろうか。

①~③の条件によく適合する話が『魏志倭人伝』の中にある。

「又有裸国・黒歯国、復在其東南。船行一年可至」(又裸国・黒歯国有り、復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し)

『魏志倭人伝』の最後を飾る文章である。倭人伝に記述された一年は二倍年暦であり、現代の暦では半年に相当するものとし、古田武彦氏は「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定。その基点となる「侏儒国」を四国の西南端、足摺岬(高知県)の周辺とみなしている。

田道間守が常世国から「非時香菓」を持ちかえった話が、この『魏志倭人伝』の記述と何か関連があるのだろうか。それとも単なる荒唐無稽な作り話だったのか。さらに踏み込んで考えてみることにしたい。

田道間守が常世国から「非時香菓」を持ちかえった話が、この『魏志倭人伝』の記述と何か関連があるのだろうか。それとも単なる荒唐無稽な作り話だったのか。さらに踏み込んで考えてみることにしたい。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ