高知の夏祭りを締めくくる一宮・土佐神社の志那祢(しなね)祭は、高知の神祭として歴史と伝統ある祭りとされている。その由来や語源について調べてみたいと思っていたが、材料不足のためまだ手つかずのまま。

とりあえず身の周りの高知県民に「しなね様」について聞いてみたが、大半が「知らねー」との答え。高知の夏は「輪抜け様」に始まり、「よさこい祭り」で絶頂を迎え、「しなね様」で終るとも言われる。

とりあえず身の周りの高知県民に「しなね様」について聞いてみたが、大半が「知らねー」との答え。高知の夏は「輪抜け様」に始まり、「よさこい祭り」で絶頂を迎え、「しなね様」で終るとも言われる。

高知市の『志那袮祭』は土佐三大祭りの一つ(他は中土佐町の『久礼八幡宮秋季大祭』、仁淀川町の『秋葉祭り』)であるが、意外にも知らない人が多かった。ローカル色の強いお祭りだということか?

今年(2018年)のスケジュールをパンフレットから紹介しておく。

今年(2018年)のスケジュールをパンフレットから紹介しておく。

8月24日(金)宵祭り20:00 神事 宵宮(参列自由)21:00 悠久の舞(巫女四人舞)22:00 悠久の舞(巫女四人舞)●夕刻より夜店が多数出店します。8月25日(土)大祭・御神幸10:00 神事 大祭(参列自由)13:00 鼓笛隊マーチ(一宮幼稚園園児)15:00 神事 神幸祭16:00 神輿巡行16:30 お旅所祭17:30 還幸祭●古式神事が雅楽の調べとともに行われます。

ぜひ、ご参列ください。※夜店はありません。土佐神社(高知市一宮しなね2-16-1)土佐神社は、土佐の総鎮守で、460年の創建と伝えられている。本殿、幣殿及び拝殿は長宗我部元親、鼓楼、楼門は山内忠義(二代藩主)の建立で、これらは国の重要文化財に指定されている。御祭神は味鋤高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)、一言主神(ひとことぬしのかみ)。

『日本書紀』の天武天皇四(675)年三月二日の条に「土左大神、神刀一口を以て、天皇に進る」とあり、また朱鳥元(686)年の八月十三日の条に「秦忌寸石勝を遣わして、幣を土左大神に奉る」とあり、祭神は土左大神とされていますが、『土佐国風土記』逸文には「‥土左の高賀茂の大社あり、其の神のみ名を一言主尊と為す。其のみ祖は詳かならず。一説に日へらく、大穴六道尊のみ子、味鋤高彦根尊なりといへり。」とあり、祭神の変化がみられ、祭神を一言主尊と味鋤高彦根尊としています。この二柱の祭神は、古来より賀茂氏により大和葛城の里にて厚く仰ぎ祀られる神であり、大和の賀茂氏または、その同族が土佐の国造に任ぜられたことなどより、当地に祀られたものと伝えられています。

志那祢の語源

土佐神社の公式ページによると「旧暦七月三日の祭です。しなねの語源は諸説あり、七月は台風吹き荒ぶことから風の神志那都比古から発したという説、新稲(しいね)がつづまったという説、さらに当社祭神と関係する鍛冶と風の関連からとする説等があります」とのこと。

「しな~」を「支那」との関連で説明しようとする説はあまり聞かない。本来「支那」には蔑称の意味はなかった。元々、中国固有の地名として存在するからである。「支那」を蔑称とするのは、戦争による憎み合いの副産物として生まれた負の感情によるものだろう。もしかしたら中国からの渡来系の神々が、かつては尊敬の念を持って「しな~」と呼ばれていたかも知れない。一考の余地はあるのではないか。

24日は宵宮。参道にたくさんの屋台が出て、境内では神楽や太鼓等が奉納される。

25日の午後3時から、御神幸(おなばれ)が行われる。この御神幸は日中にもかかわらず明かりをともした松明を持って行く。昔、浦の内(現須崎市)の鳴無(おとなし)神社への御神幸の帰りに風雨が強くなったため、磯伝いに帰っていると、途中、狼に襲われ、とっさに松明を振りかざし、狼を追い払った古事に基づくそうだ。

現在では、浦の内の鳴無神社まで御神幸に行かず、江戸時代に五台山の北西の麓に土佐神社離宮(小一宮・こいっく)という御旅所が設けられ、船渡御しをするようになった。明治13年、現在の一本松にお旅所を建立して、徒歩で御神幸が行われるようになり、「船上がりの御祝儀」と呼ばれている。

鳴無神社や土佐神社離宮までの御神幸は行われなくはなったが、土佐神社で志那祢祭が行われる8月24日、25日は両神社の志那祢祭の日でもある。特に、鳴無神社では25日の午後は浦の内に大漁旗をなびかせた船を浮かべて勇壮な御神幸(お船遊び)を行っている。

PR

村田正幸氏の調査によれば、石碑を含めて長野県内に12の「高良社」を確認したとのこと。次の通りです。

長野県内の高良社等の調査一覧(村田正幸さん調査)

No. 場所 銘文等 建立年等

1 千曲市武水別社 高良社 室町後期か?長野県宝

2 佐久市浅科八幡神社 高良社 八幡社の旧本殿

3 松本市入山辺大和合神社 高良大神1 不明

4 松本市入山辺大和合神社 高良大神2 不明

5 松本市入山辺大和合神社 高良大神2 明治23年2月吉日

6 松本市島内一里塚 高良幅玉垂の水 明治8年再建

7 松本市岡田町山中 高麗玉垂神社 不明

8 安曇野市明科山中 高良大神 不明

9 池田町宇佐八幡 高良神社 不明

10 白馬村1 高良大明神 不明

11 白馬村2 高良大明神 不明

12 白馬村3 高良大明神 不明

分布状況の傾向としては県の中・北部、特に松本市と白馬村の分布数が注目される。

(古賀達也の洛中洛外日記 第1065話 2015/09/30「 高良玉垂命 」一覧より参照)

この傾向は徳島県の高良神社分布とも何か通じるものがある。三好市山城町に4社。地名の山城の「城」は本来「白」、さらには「神代、神稲(くましろ)」に由来するのではないかと推理していたところ、有力な情報が立て続けに飛び込んできた。

淡路の高良神社はかつての神稲(くましろ)郷に集中しているということが一点。

そしてもう一点は長野県の白馬(はくば)岳も元々は代馬(しろうま)岳であったとのこと。1956年(昭和31年)9月30日 、北城村・神城(かみしろ)村が合併して、今日の白馬村が発足した。やはり「しろ」の地に高良神社が鎮座しているという共通点が見られるのではないだろうか。

関連記事「長野県の高良神社②ーー千曲川流域に分布」

南米エクアドルのバルディビア遺跡から縄文土器のみならず、線刻石が出土しているとメガーズ・エバンス報告書は言う。縄文のヴィーナス(女神石)とも呼ばれる線刻石といえば、愛媛県の上黒岩遺跡が有名である。しかし時代が大きく異なっている。上黒岩遺跡は一万二千年前、バルディビア遺跡は五千五百〜三千五百年前である。

縄文人が太平洋を渡ったといっても、さすがにこれを結び付けるのは我田引水というものだろう。古田武彦氏もこの問題点は先刻ご承知であった。高知県四万十市西土佐の大宮宮崎遺跡(四国で2例目の配石遺構を伴う祭祀遺跡)から時代の新しい線刻石(礫)が発見されていることを、『失われた日本』(1998年)の中で指摘している。こちらは縄文後期(四千〜三千年前ーー様式推定)のものとされ、これなら時代的な重なりがある。

四万十市はかつての幡多郡であり、『魏志倭人伝』の侏儒国に比定される領域である。物証としてはまだ少ないかもしれないが、足摺岬付近から黒潮に乗って南米へ渡航したとする古田説を支持する根拠の1つと言えるだろう。

実は先日、近くの道を通ったにもかかわらず、そんな重要な大宮宮崎遺跡の存在を知らずに素通りしてしまった。地元の人間でも知らないところにまで、古田氏の研究の手が及んでいたことに新ためて驚かされる。

縄文人が太平洋を渡ったといっても、さすがにこれを結び付けるのは我田引水というものだろう。古田武彦氏もこの問題点は先刻ご承知であった。高知県四万十市西土佐の大宮宮崎遺跡(四国で2例目の配石遺構を伴う祭祀遺跡)から時代の新しい線刻石(礫)が発見されていることを、『失われた日本』(1998年)の中で指摘している。こちらは縄文後期(四千〜三千年前ーー様式推定)のものとされ、これなら時代的な重なりがある。

四万十市はかつての幡多郡であり、『魏志倭人伝』の侏儒国に比定される領域である。物証としてはまだ少ないかもしれないが、足摺岬付近から黒潮に乗って南米へ渡航したとする古田説を支持する根拠の1つと言えるだろう。

実は先日、近くの道を通ったにもかかわらず、そんな重要な大宮宮崎遺跡の存在を知らずに素通りしてしまった。地元の人間でも知らないところにまで、古田氏の研究の手が及んでいたことに新ためて驚かされる。

今年の1月の時点で分かっていた四国の高良神社一覧である。それを元にマッピングしてみると何か見えてくるのではないかと思い、分布図を作成してみた。

大まかな傾向として、古代における河口津(天然の良港)となりうる場所に集中していることが読み取れる。高良神社が筑後国一宮・高良大社の分祀であると考えると、古くから九州の船団が立ち寄る拠点となる立地とすれば納得できる。

このような場所は横穴式石室の分布とも関連がありそうだとの指摘もある。特に愛媛県では古墳群に鎮座しているケースが複数見られる。

その一方で、山間部における高良神社の存在が新たな疑問として浮上してきた。徳島県三好市山城町での新たな高良神社の発見。また高知県にも山上の集落に高羅大夫社(長岡郡大豊町桃原)の存在がある。

県ごとにも傾向の違いがあり、明治維新の神仏分離および名称変更の達し、更には明治39年の神社合祀令に対する施策の違いなどが影響している部分も大きい。愛媛県では全て境内社、徳島県ではほとんどが単立の神社として残されている。

三好市役所山城町支所で聞くと、所長が『山城谷村史』(山城町史編集委員会、昭和34年)を出してこられた。村内の神社一覧表には、数えると高良神社が5社も書かれている。この事実には正直驚かされたし、所長自身も「こんなにあるとは知らなかった」とのこと。

徳島県は高良神社が他社に境内社として合祀されずによく残されている。明治39年に出された神社合祀令が、県知事の裁量に任されていた部分もあって、愛媛県ではかなり忠実に実施されたが、徳島県ではそれほどでもなかったのだろうか。

それにしては高良神社の数が少なすぎる。疑問を持っていたところに、この新発見。相川名・末貞名・尾又名・瀬貝名・佐連名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。まるで「一名一高良」といった様相を示している。

1956年(昭和31年)9月30日 、山城谷村が三名村を合併のうえ町制施行・改称して山城町となっている。気を良くして『三名村史』を見ると高良神社は全く出てこない。山城町に縁のある神社なのだ。実はこの「山城」という地名自体がありふれているようだが、由来の分からない謎の地名とされている。

さて、山城町で5社目となる山城町尾又東の高良神社(祭神・彦火々出見命)探しに向かった。高良神社の祭神として「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」が祀られているのは不思議である。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫(このはなさくやひめ)の子であり、あるいは何か高良神社の謎を解く鍵が隠されているのだろうか。

白川谷川をさかのぼり、白川地区(白川神社あり)の個人商店で話を聞く。尾又は山を登って行かなければならず、1か月前の豪雨による土砂崩れで、随所に岩がごろごろしているという。38年前には1メートルほど水に浸かる被害もあったとのこと。途中、工事のダンプカーと何度もすれ違った。

尾又地区までやって来た。グーグルマップ上で単に「神社」と出ている所が、たぶん高良神社だと思うが、近くまで来たものの登る道が見当たらない。前の民家も転出したのだろうか、人の気配がない。神社自体も既になくなってしまった可能性すらある。神社があったと思われる場所は木々に覆われてよく分からなかった。

もしかしたら近くの八幡神社に合祀されていないだろうか。そちらも行ってみたが、周囲が土砂崩れで復旧作業に時間がかかりそう。八幡神社も柵が設けられ、立入禁止だった。

ふもとに下りるとバス停の辺りに民家の地図が出ている。転出した家も多く、「〜跡地」と書かれている。5つ目の高良神社を実見することはかなわなかったが、今回の調査で思ったことは、伝統ある神社の維持・管理がますます難しくなってきているということだ。それとともに今まで地域の氏子の方々や神職および関係する人々がご苦労してこられた足跡に、自然と感謝の気持ちが湧いてきた。

徳島県は高良神社が他社に境内社として合祀されずによく残されている。明治39年に出された神社合祀令が、県知事の裁量に任されていた部分もあって、愛媛県ではかなり忠実に実施されたが、徳島県ではそれほどでもなかったのだろうか。

それにしては高良神社の数が少なすぎる。疑問を持っていたところに、この新発見。相川名・末貞名・尾又名・瀬貝名・佐連名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。まるで「一名一高良」といった様相を示している。

1956年(昭和31年)9月30日 、山城谷村が三名村を合併のうえ町制施行・改称して山城町となっている。気を良くして『三名村史』を見ると高良神社は全く出てこない。山城町に縁のある神社なのだ。実はこの「山城」という地名自体がありふれているようだが、由来の分からない謎の地名とされている。

さて、山城町で5社目となる山城町尾又東の高良神社(祭神・彦火々出見命)探しに向かった。高良神社の祭神として「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」が祀られているのは不思議である。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫(このはなさくやひめ)の子であり、あるいは何か高良神社の謎を解く鍵が隠されているのだろうか。

白川谷川をさかのぼり、白川地区(白川神社あり)の個人商店で話を聞く。尾又は山を登って行かなければならず、1か月前の豪雨による土砂崩れで、随所に岩がごろごろしているという。38年前には1メートルほど水に浸かる被害もあったとのこと。途中、工事のダンプカーと何度もすれ違った。

尾又地区までやって来た。グーグルマップ上で単に「神社」と出ている所が、たぶん高良神社だと思うが、近くまで来たものの登る道が見当たらない。前の民家も転出したのだろうか、人の気配がない。神社自体も既になくなってしまった可能性すらある。神社があったと思われる場所は木々に覆われてよく分からなかった。

もしかしたら近くの八幡神社に合祀されていないだろうか。そちらも行ってみたが、周囲が土砂崩れで復旧作業に時間がかかりそう。八幡神社も柵が設けられ、立入禁止だった。

ふもとに下りるとバス停の辺りに民家の地図が出ている。転出した家も多く、「〜跡地」と書かれている。5つ目の高良神社を実見することはかなわなかったが、今回の調査で思ったことは、伝統ある神社の維持・管理がますます難しくなってきているということだ。それとともに今まで地域の氏子の方々や神職および関係する人々がご苦労してこられた足跡に、自然と感謝の気持ちが湧いてきた。

三好市山城町瀬貝西にも高良神社(祭神・武津見命)があるという情報をつかんで近くまで来て、確かに存在するという証拠を見つけた。看板に高良神社と書かれている。

メインストリート(と言ってもすれ違い困難な道)を通って行くが、周囲には見当たらず次の集落に入ってしまった。とりあえず佐連カジヤ谷にもあるという高良神社を先に探してから、もう一度引き返すことにしよう。

再び瀬貝に戻って、ふと先程の郵便配達のバイクが坂の上に登って行った道を思い出した。あの道へ行ってみよう。集会所の横の道を歩いて行くと、ヨンデン(四国電力株式会社)の車が来ている。「暑い中、こんな山の上までご苦労様」との思いで、通り過ぎようとすると、地元の者が戻って来たと勘違いされたのか、道端に車を停めている事情を説明してこられた。こんな細い山道ではお互いに気を遣うものだ。

山中の草むらに鳥居が見えたので、かなり急な石段を慎重に登っていく。やはり高良神社だ。さらに奥の参道も、しばらく手入れされていない様子。氏子の方々あっての神社であるが、高齢化が進み、人口も減って維持が難しくなってきているのだろうか。

何とか上まで登ると小さな祠があった。中には高良神社と刻まれた石が置かれていて、ちょっと品の良さを感じる。横には「天明三卯年(1783)」との文字も読める。少なくとも江戸時代までさかのぼれる歴史を持つことは確かである。さらに上に登る道があって民家があったが、もはや人の気配はない。廃屋のようだ。

さて、高良神社の祭神が「武津見命」となっているのは珍しい。通常は高良玉垂命か武内宿禰命のどちらかである。武内大臣といった表記の差異はあるが「武津見命」では武内宿禰とは異なる。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)のことであろうか。それとも多元的に解釈すべきであろうか。謎である。

メインストリート(と言ってもすれ違い困難な道)を通って行くが、周囲には見当たらず次の集落に入ってしまった。とりあえず佐連カジヤ谷にもあるという高良神社を先に探してから、もう一度引き返すことにしよう。

再び瀬貝に戻って、ふと先程の郵便配達のバイクが坂の上に登って行った道を思い出した。あの道へ行ってみよう。集会所の横の道を歩いて行くと、ヨンデン(四国電力株式会社)の車が来ている。「暑い中、こんな山の上までご苦労様」との思いで、通り過ぎようとすると、地元の者が戻って来たと勘違いされたのか、道端に車を停めている事情を説明してこられた。こんな細い山道ではお互いに気を遣うものだ。

山中の草むらに鳥居が見えたので、かなり急な石段を慎重に登っていく。やはり高良神社だ。さらに奥の参道も、しばらく手入れされていない様子。氏子の方々あっての神社であるが、高齢化が進み、人口も減って維持が難しくなってきているのだろうか。

何とか上まで登ると小さな祠があった。中には高良神社と刻まれた石が置かれていて、ちょっと品の良さを感じる。横には「天明三卯年(1783)」との文字も読める。少なくとも江戸時代までさかのぼれる歴史を持つことは確かである。さらに上に登る道があって民家があったが、もはや人の気配はない。廃屋のようだ。

さて、高良神社の祭神が「武津見命」となっているのは珍しい。通常は高良玉垂命か武内宿禰命のどちらかである。武内大臣といった表記の差異はあるが「武津見命」では武内宿禰とは異なる。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)のことであろうか。それとも多元的に解釈すべきであろうか。謎である。

西日本豪雨災害から1か月。片道交互通行の道路を抜けて3番目の高良神社(祭神・武内宿禰)探しに向かう。伊予川(銅山川の徳島側の呼称)をさかのぼり、迂回路を通って山城町佐連カジヤ谷へ。地名からすると製鉄との関係があるかもしれない。近くの銅山川では古くは砂金も採れ、鉱産資源が豊富だったことが伺える。

郵便配達のバイクと競争するように西へ移動して行く。愛媛県との県境に近い山間の集落で、案内板も見当たらない。よっぽど郵便屋さんに聞いてみようかとも考えたが、忙しそうでそのタイミングを逃した。

途中、四所神社に立ち寄った。この地域では中心的な神社と見える。多くの場合、高良神社は八幡神社などの境内社として合祀されている事例が存在するが、徳島県ではまだ境内社としての高良神社は目にしていない。

さらに奥へと進むと閑静な山林の中に神社があった。境内を流れる小川が神の世界と人の世界を分けているようだ。社名がどこにも見当たらないが、ネット上で見た覚えのある風景。確認はできていないが、おそらく高良神社だろう。

裏手に回ると、超急峻な石段の上に本殿が……。その左手に壊れてしまっているが、摂社らしき跡もあった。

徳島県は急峻な斜面が多いため、石垣を積み上げる技術が不可欠であるが、近年その技術が失われつつあるとも聞く。その一方で石垣を積み上げる技術を復活させようと取り組んでいる人もいる。歴史ある神社等を維持していく上でも大切なことである。あちこちで崖崩れしている被災地を目の当たりにして、つくづく思った。自分の意思とは裏腹に、山間部へ導かれたのも深い意味(単に「山の日」だからではなく)があったのかもしれない。

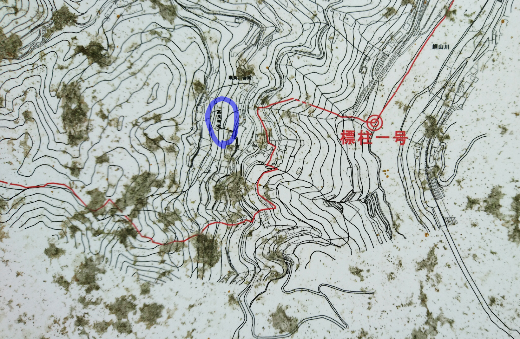

次に目指したのは山城町末貞の高良神社。地図に示された場所はかなり山の上。いつもながら細い山道が気にかかる。

途中、大歳神社に出くわし、昨日、美馬市の天都賀佐彦神社で見た五角柱と同じ物を発見した。社日(しゃにち)といい、五柱の神名を刻んだ石碑で、出雲の神社に多く見られるという。合格祈願で神社興しに役立つのではないかとのアイデアも浮かぶ。

後で知ることになるが、この大歳神社(と寄木神社)は高良神社と共に昭和27年、同町に鎮座する伊邪那岐神社(山城町下川東449)の飛び地境内社とされている。

集落を上へ上へと登る。目的の神社が見つからない時は思い悩むが、発見した時の喜びはひとしお。「望みを得ることが長びくときは、心を悩ます、願いがかなうときは、命の木を得たようだ」(箴言13・12)である。 この日、2つ目の高良神社(末貞字的場242)を発見。鳥居をくぐる前から虻(あぶ)に付きまとわれ、歓迎されていないのではないかとの思いになる。

この日、2つ目の高良神社(末貞字的場242)を発見。鳥居をくぐる前から虻(あぶ)に付きまとわれ、歓迎されていないのではないかとの思いになる。

右手側に摂社らしきものがあるが、何も書かれていない。近所の人の話によると右隣りは八坂神社で、京都から御札をもらってきているとのこと。

ふと、高知市鏡の「コウラ」という場所に建つ八坂神社のことを思い出した。一体、高良神社と八坂神社が置き替わるなどということがあり得るのだろうか? 当初は半信半疑であったが、今目の前に、いわれの分からない高良神社と、京都から勧請された八坂神社とが並んでいる。この二社の位置づけが、将来どうなっているか分からない。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると「享保8年3月1日の創建にかかり聖午王と称した。明治5年2月3日改称」、旧午王が高良神社(祭神・武内宿禰)となった。

牛頭天王(スサノオノミコト)と高良神社は直接的な関係はなさそうだから、高良大明神(同町内、他の三社は旧高良大明神)が祀られていた所に、牛頭天王が江戸時代に勧請されたと考えるべきか。

明治維新による神仏分離および名称変更の際、高知市鏡梅ノ木の事例とは逆のコースをたどったようである。喩えは悪いが「軒先貸して母屋取られる」とはならなずに済んだと思われる。この辺りはもう少し調査が必要かもしれない。

途中、大歳神社に出くわし、昨日、美馬市の天都賀佐彦神社で見た五角柱と同じ物を発見した。社日(しゃにち)といい、五柱の神名を刻んだ石碑で、出雲の神社に多く見られるという。合格祈願で神社興しに役立つのではないかとのアイデアも浮かぶ。

後で知ることになるが、この大歳神社(と寄木神社)は高良神社と共に昭和27年、同町に鎮座する伊邪那岐神社(山城町下川東449)の飛び地境内社とされている。

集落を上へ上へと登る。目的の神社が見つからない時は思い悩むが、発見した時の喜びはひとしお。「望みを得ることが長びくときは、心を悩ます、願いがかなうときは、命の木を得たようだ」(箴言13・12)である。

右手側に摂社らしきものがあるが、何も書かれていない。近所の人の話によると右隣りは八坂神社で、京都から御札をもらってきているとのこと。

ふと、高知市鏡の「コウラ」という場所に建つ八坂神社のことを思い出した。一体、高良神社と八坂神社が置き替わるなどということがあり得るのだろうか? 当初は半信半疑であったが、今目の前に、いわれの分からない高良神社と、京都から勧請された八坂神社とが並んでいる。この二社の位置づけが、将来どうなっているか分からない。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると「享保8年3月1日の創建にかかり聖午王と称した。明治5年2月3日改称」、旧午王が高良神社(祭神・武内宿禰)となった。

牛頭天王(スサノオノミコト)と高良神社は直接的な関係はなさそうだから、高良大明神(同町内、他の三社は旧高良大明神)が祀られていた所に、牛頭天王が江戸時代に勧請されたと考えるべきか。

明治維新による神仏分離および名称変更の際、高知市鏡梅ノ木の事例とは逆のコースをたどったようである。喩えは悪いが「軒先貸して母屋取られる」とはならなずに済んだと思われる。この辺りはもう少し調査が必要かもしれない。

徳島県の高良神社は徳島市に2社、山城町に2社の計4社の存在が分かっていた。西日本豪雨災害から1か月。山間部は土砂崩れで、その傷跡が各地で見られる。

当然今回の調査は徳島市と決めていた。ところが神様事は人間の思惑通りには運ばないものである。前日の天都賀佐彦(あまつかさひこ)神社を調査した流れから、何故か三好市に導かれてしまった。

日が昇る前から場所探し。相川に来てみると杖立神社の案内の矢印が道中にある。とりあえず矢印に従って行くと山中の剣神社と金毘羅神社が見つかった。その間の道が杖立神社道となっており、車両通行禁止。

グーグルマップ上では高良神社まで850メートル。道は表示されないので、手探りに進むしかない。とりあえず別のルートへ。

かなり近づいたが中々見つからない。車から降りて周囲を探すと、栗林から鳥居が見えた。あれだ。お城のような立派な石垣の上に鎮座する、まぎれもなく高良神社であった。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると、住所は山城町相川字堂ノ尾858。祭神は武内宿禰、旧高良大明神。改地に関する石碑が境内に立っているが文字ははっきりしない。山城町における最初の高良神社との対面に胸が躍った。

当然今回の調査は徳島市と決めていた。ところが神様事は人間の思惑通りには運ばないものである。前日の天都賀佐彦(あまつかさひこ)神社を調査した流れから、何故か三好市に導かれてしまった。

日が昇る前から場所探し。相川に来てみると杖立神社の案内の矢印が道中にある。とりあえず矢印に従って行くと山中の剣神社と金毘羅神社が見つかった。その間の道が杖立神社道となっており、車両通行禁止。

グーグルマップ上では高良神社まで850メートル。道は表示されないので、手探りに進むしかない。とりあえず別のルートへ。

かなり近づいたが中々見つからない。車から降りて周囲を探すと、栗林から鳥居が見えた。あれだ。お城のような立派な石垣の上に鎮座する、まぎれもなく高良神社であった。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると、住所は山城町相川字堂ノ尾858。祭神は武内宿禰、旧高良大明神。改地に関する石碑が境内に立っているが文字ははっきりしない。山城町における最初の高良神社との対面に胸が躍った。

もう一つの天都賀佐彦(あまつかさひこ)神社が美馬市美馬町轟の天都賀佐比古神社より西方、同市美馬町西荒川の小高い岡の上にある。厳密に言うと「比古」と「彦」の漢字が違う。同一町内に同一の神社が存在することによる混乱を避ける配慮もあるのだろうか? 祭神も微妙に違っており、例祭も一日違い(1人の宮司さんが複数の神社を兼任しているためであろうか)になっている。

集落の路地を入って行き、民家に紛れて見つけにくかったが、何とかたどり着いた。木の鳥居に木彫りの扁額。旧無格社であるから、このようなものかもしれないが、『美馬町史』(美馬町史編集委員会、1989年)によると、鎮座している場所が古墳群であったことが推測でき、廃瓦の出土もあって、轟の天都賀佐比古神社に勝るとも劣らない古い歴史を持っていることが伺える。

境内には五角柱の石碑があり、五柱の神様の名が刻まれている。「天照皇大神・倉稲魂命・埴安姫命・少彦名命・大己貴命」――この後、徳島県の神社では、このややいびつな五角柱を何度も目にすることになる。

主祭神は「級長戸辺(しなとべ)命」とされており、『古事記』『日本書紀』によって風の神とするのが一元史観の解釈である。土佐国一宮である土佐神社の夏祭り「しなね祭(しなね様)」の語源についても諸説ある。風の神・志那都比古に結び付ける説もあるが、全国的にも「しな〜」を冠する名前はいくつか見られる。多元史観による解釈の必要があるのではないだろうか。

今回も『美馬町史』から関連するところをそのまま引用させていただく。

天都賀佐彦(天都賀佐比古)神社(旧無格社)

所在地 美馬町字西荒川四八番地ノ一

主祭神 級長戸辺命

例 祭 十月十九日

境内地 二四〇・七坪

主要建物 本殿・拝殿

氏 子 四五戸

〔沿 革〕

西荒川中央部、四方を人家に囲まれた中に在る。本神社については『阿波志』に「延喜式亦小祀と為す重清村荒川里に在り或は西岡宮と称す老樹叢生頗る閑寂たり祠畔小塚三あり又廃瓦あり古色鬱然往々地を穿て黒玉、塗金環、塗銀環及び銅器等を得、舊神戸あり天正中兵燹に罹る或は曰く其主級長戸辺命也と神代紀に言ふ伊弉諾尊曰く吾生む所の国唯朝霧ありて薫満つ哉、及ち吹き揆ひ気化する神號を級長戸辺命と曰ふ亦は級長津彦命と曰ふ是風神也」とあるが、この天都賀佐毘古神社については古来異見があるが、上述の如く『阿波志』はこれを本神社に比定している。そして郡里、轟の天都賀佐毘古神社についても、延喜式内社である可能性を一説として参考に挙げている。

字西荒川方面の住民を氏子としている。十月十九日の祭礼には、氏子は十月十五日の八幡祭りに続いて同社の祭礼をも行い、神恩感謝の一日を過ごしている。

戦前は神輿も部落をまわっていたが現在は出ていないようである。

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[07/28 ニシヤマイワオ]

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

最新記事

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

(03/29)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ