新春講演会

風土記が秘した歴史

古代に真実を求めて第28集

『列島の古代と風土記』出版記念講演会

期日

『列島の古代と風土記』出版記念講演会

期日

2026年1月18日(日)

午後1時20分から午後5時まで

会場

大阪府茨木市文化・子育て複合施設

おにクル7階 第1・第2会議室

住所:大阪府茨木市駅前3丁目9-45

茨木市文化・子育て複合施設おにクルの交通アクセスはここから。

JR茨木駅・阪急茨木市駅から徒歩約約10分/茨木市役所隣接

講演 講演①

風土記は史実を語るのか?

ー天皇の巡幸伝説をめぐってー

講師 茨木美行氏(皇學館大学教授)

講演②

「多元史観」から見た風土記研究

〜「縣型(乙類)風土記」の成立時期

講師 谷本茂氏(雑誌「古代に真実を求めて」編集部)

講演③

『風土記』が拓く大和朝廷以前の歴史

講師 正木裕氏(元大阪府立大学理事・講師)

参加費 資料代1000円、大学生500円、高校生以下無料

主催

お問い合わせ 事務局 上田武 ☎080−5331−1507

主催/古田史学の会

協力/市民古代史の会・京都、古代大和史研究会、和泉史談会他

PR

「後の者が先になり、先の者が後になる」(マタイによる福音書20章8節)との預言が実現した。本来の出版予定は『東日流外三郡誌の逆襲』が先であり、『非時香菓ー斉明天皇・天智天皇伝説ー』が後のはずであったが、順番が入れ替わった。いずれも待ちに待った書籍である。

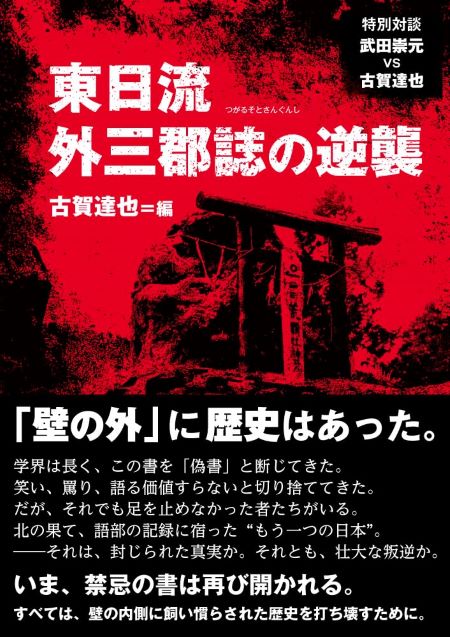

『東日流外三郡誌の逆襲』

1990年代、『東日流外三郡誌』は猛烈な中傷キャンペーンの標的となり、「和田喜八郎が偽造した現代の偽書」との烙印を押され、歴史の闇へと葬られた。 しかし実際には偽書派は『東日流外三郡誌』そのものの核心には触れずに、後年に登場した一部文書の不自然な記述や、和田氏の経歴詐称に焦点を当て、それを「戦後最大の偽書事件」とあたかも詐欺事件であるかのように喧伝したのが真相である。 そもそもこの“事件”には被害者などまったく存在しないのである。あったとすれば彼ら──売名欲と歪んだ正義感にかられた三流新聞記者や自称古代史家や三流ライターが盲目的に寄りかかる「歴史」──それも「通説」というものにすぎない。 本書は『東日流外三郡誌』を擁護したために学界から追放された歴史学者古田武彦の衣鉢を継ぐ古田史学会の面々による24篇の論考と、同会を代表する古賀達也と八幡書店社主武田崇元との対談を収録したものである。

【内容】

「壁の外」に歴史はあった!

学界は長く、この書を「偽書」と断じてきた。

笑い罵り語る価値すらないと切り捨ててきた。

だが、それでも足を止めなかった者たちがいる。

北の果て、語部の記録に宿った“もう一つの日本”。

ーーそれは封じられた真実か。それとも、壮大な叛逆か。

いま、禁忌の書は再び開かれる。

すべては、壁の内側に飼い慣らされた歴史を打ち壊すために。

『東日流外三郡誌の逆襲』

古賀達也=編 A5半

並製 ソフトカバー 400頁

並製 ソフトカバー 400頁

3,960円(本体3,600円+税10%)

1990年代、『東日流外三郡誌』は猛烈な中傷キャンペーンの標的となり、「和田喜八郎が偽造した現代の偽書」との烙印を押され、歴史の闇へと葬られた。 しかし実際には偽書派は『東日流外三郡誌』そのものの核心には触れずに、後年に登場した一部文書の不自然な記述や、和田氏の経歴詐称に焦点を当て、それを「戦後最大の偽書事件」とあたかも詐欺事件であるかのように喧伝したのが真相である。 そもそもこの“事件”には被害者などまったく存在しないのである。あったとすれば彼ら──売名欲と歪んだ正義感にかられた三流新聞記者や自称古代史家や三流ライターが盲目的に寄りかかる「歴史」──それも「通説」というものにすぎない。 本書は『東日流外三郡誌』を擁護したために学界から追放された歴史学者古田武彦の衣鉢を継ぐ古田史学会の面々による24篇の論考と、同会を代表する古賀達也と八幡書店社主武田崇元との対談を収録したものである。

【内容】

第1部 真実を証言する人々

第2部 偽作説への反証

第2部 偽作説への反証

第3部 資料と遺物

第4部 和田家文書から見える世界

巻末特別対談

武田崇元 VS 古賀達也「東日流外三郡誌の逆襲」

武田崇元 VS 古賀達也「東日流外三郡誌の逆襲」

和田喜八郎さんとは1970年代からのつきあい。怪しい人だよ。平気でちゃらんぽらんを言う。そんなことは、偽書派の連中よりもわしがいちばんよく知っている。巻末対談ではこれまで伏せていた話をすべてぶち撒けた。その上で田山花袋とプロト『東日流外三郡誌』、石塔山の原風景と幻の天池、津軽埋蔵金とM資金など、新たな事実を繋ぎあわせながら『東日流外三郡誌』の謎の核心と今後の研究の方向性を語っているのでぜひお読み頂きたい。人事なポイントを一つだけ言っておきます。市浦村から最初の『東日流外三郡誌』が刊行されてはじめて和田さんに会ったわけだが、和田さん、柳田國男の『石神問答』にアラハバキ神が出てくるなんてまったく知らなかったし、各地でアラハバキが門客神として祀られてることも知らなかった。そもそも誰もそんなもん知らなかった。わしだって知らんかった……じゃあ『東日流外三郡誌』の荒吐神のソースは何なのかということだ。(弊社社主・武田崇元)

https://www.hachiman.com/smartphone/detail.html?id=000000000506

https://www.hachiman.com/smartphone/detail.html?id=000000000506

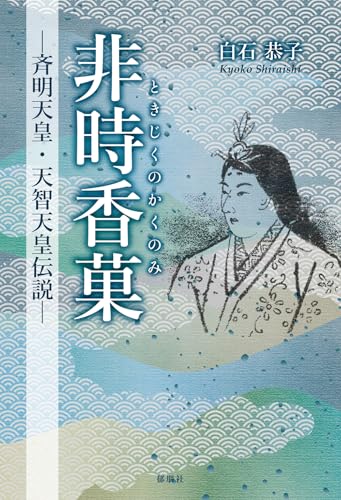

四国をメイン舞台とする歴史小説『非時香菓-斉明天皇・天智天皇伝説-』が発刊された。読んでる途中の知人も「松山じゃなくて西条の方なんですね」と感想を語ってくれた。

「熟田津(にぎたつ)」の比定地1つ取っても、地元の伝承を数多く拾い上げた多元的歴史観によるこの小説は、通説とは一味違う。そしてネタバレになりそうだが、斉明天皇が土佐国へ向かうストーリー展開は従来説に一石を投じそうだ。

斉明天皇の朝倉橘廣庭宮は通説では福岡県朝倉市に比定されているが、伊予朝倉説、土佐朝倉説などもあって、考古学的出土物や伝承の有無など総合的な根拠によって論じられなければならない。土佐朝倉説については『南路志』などにも記録があるところだが、愛媛県側の史料にも斉明天皇や天智天皇の土佐国下向について記述されているという。

また、愛媛県に「紫宸殿」地名があり、高知県には「内裏」地名が存在する。そして高知県最古の古代寺院跡である秦泉寺廃寺近くに天智天皇のミササギ(御陵)とされる伝承も残されており、熊野十二社神社に現存する「斎明六年(660年)棟札」のことも、しっかり小説に取り込まれている。

そして小説のタイトルにもなった「非時香菓(ときじくのかくのみ)」。牧野富太郎博士は否定しているが、一般的には橘とされており、その原生林が土佐市松尾山に残されている。単なる空想小説でなく、古代史を紐解く上で多くの示唆が与えられる内容となっている。

郁朋社 ikuhousha

「熟田津(にぎたつ)」の比定地1つ取っても、地元の伝承を数多く拾い上げた多元的歴史観によるこの小説は、通説とは一味違う。そしてネタバレになりそうだが、斉明天皇が土佐国へ向かうストーリー展開は従来説に一石を投じそうだ。

斉明天皇の朝倉橘廣庭宮は通説では福岡県朝倉市に比定されているが、伊予朝倉説、土佐朝倉説などもあって、考古学的出土物や伝承の有無など総合的な根拠によって論じられなければならない。土佐朝倉説については『南路志』などにも記録があるところだが、愛媛県側の史料にも斉明天皇や天智天皇の土佐国下向について記述されているという。

また、愛媛県に「紫宸殿」地名があり、高知県には「内裏」地名が存在する。そして高知県最古の古代寺院跡である秦泉寺廃寺近くに天智天皇のミササギ(御陵)とされる伝承も残されており、熊野十二社神社に現存する「斎明六年(660年)棟札」のことも、しっかり小説に取り込まれている。

そして小説のタイトルにもなった「非時香菓(ときじくのかくのみ)」。牧野富太郎博士は否定しているが、一般的には橘とされており、その原生林が土佐市松尾山に残されている。単なる空想小説でなく、古代史を紐解く上で多くの示唆が与えられる内容となっている。

郁朋社 ikuhousha

【新刊のご案内】

『非時香菓(ときじくのかくのみ)-斉明天皇・天智天皇伝説-』(白石恭子著)

倭国朝廷から大和朝廷へ、歴史は大きく舵を切った。 無量寺縁起(由来旧記)によれば、寺は白鳳時代に開創。斉明天皇が下向時に朝倉に三カ月逗留したという。愛媛・今治に伝わる古代伝承から新たに歴史を紐解いた意欲作。読めば『日本書紀』の真の意味がよく分かる。

並製・152頁・1,100円(税込)

Amazonをはじめとするネット書店・全国の書店にてご注文可能です。

5月3日は「れきみんの日」。入場料が無料になることもあり、一年ぶりに高知県立歴史民俗資料館を訪れた。この日は1Fの展示関連企画のミュージアムトーク(担当職員による展示解説)があり、一人で見ただけでは分からないことを教えていただき、大いに勉強になった。

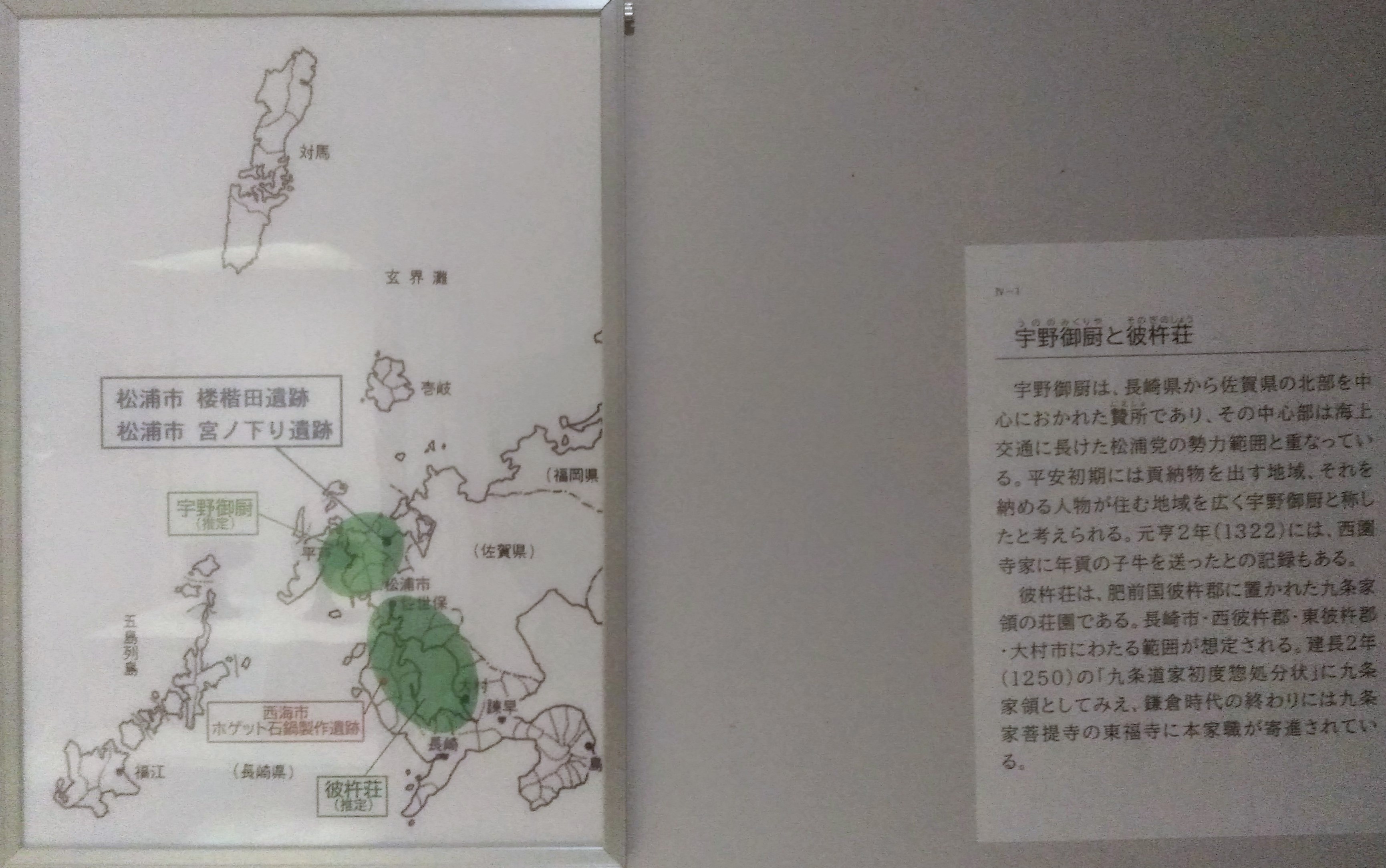

戦国時代、京都から現在の高知県四万十市に移り住んだ公家の一条氏。これまではあまり関心が持てなかったが、一条家・西園寺家の足跡を辿る企画展「西南四国の中世社会と公家」によって新たな視界が開けてきた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

県立歴史民俗資料館・松田直則副館長は次のように説明する。

「一条家は元は九条家。九条道家氏は京都の東福寺をたてるほどの力を持った公家。その四男実経が一条家を継いだ。その子孫が後に土佐に下向する教房。そして西園寺家なんですけど、西園寺公経が鎌倉時代非常に力を持った公家だということがわかってきた。どれだけすごかったかというと平清盛をしのぐ力を持っていたと言われています。この方がどうしても伊予(愛媛)の宇和荘を欲しかった」

伊予へと移った西園寺氏は、現在の愛媛県西予市にある松葉城を居城にしている。

「松葉城から拾われたもの中国の青磁の製品が出てまして、青磁の製品がたくさん出てくること自体もですね、非常に西園寺氏が力を持ってて貿易にも関与してたことがわかってくる。なかでもこれは風炉という茶道具。戦乱の時期でも優雅なひとときもあったということですね」

一方、土佐に移った一条教房はまず、四万十市の香山寺のふもとにある坂本遺跡を拠点にしたと言われている。

「建物の屋根に瓦をふいている。瓦は持ってきたんじゃなくてこの場所で瓦窯を作ってそこで焼いたものをふいている。瓦窯を工人を呼んで作るだけの力をもっていたのは、やはり一条氏四国の中では中世寺院、建物に瓦をふいているのはこの場所だけなんですね。だからそれだけ一条氏の力っていうのはすごかったのかなと思ってます」

一条教房は、四万十川や中筋川をうまく使って土佐の上質な材木を京に送るなど、貿易の重要拠点にして幡多地方を治める基盤にしていきた。

「土佐清水市の加久見というところにある加久見氏という人がいた遺跡。今でも中世的な景観が残ってる。この遺物を見ても、かなり有力な方がこの場所にいたことが分かる。加久見氏というのは、実は一条教房の奥さんの出たところ加久見氏の姻戚関係も含めて、徐々に有力な国衆(地元の有力者)を傘下において一条氏は力を伸ばしていった」

太平洋に面する土佐清水市もおさえた一条氏。海外との貿易も行うなど幡多地方を様々なものが流通する要衝へと発展させた。

「こちらは仏飯器。ここで注目されるのは、外面に天文年間とか堺とかですね銘が刻まれていることで、これから何が読み取れるかというと堺(大阪)の商人が、金剛福寺(土佐清水市)と頻繁に往来してたことがわかる。やはり土佐清水市から堺商人が東南アジアの方へ行っている。やっぱりそれは一条氏に庇護されているんじゃないかとそういうことも読み取れる製品である」

一条氏、西園寺氏が西南四国に求めたものとは何か。その答えが九州にあると言う。

「長崎県のですね、松浦市っていうところと彼杵郡のところなんですけども。実は松浦市を西園寺家がおさえてるんですね。彼杵郡は九条(一条)家がおさえているということです。長崎県の大事なところを西園寺と九条(一条)がおさえてるってことは西南四国とよく似てるんですね。なぜかっていうことなんですけども、東アジアを見ていた。東アジア見据えて重要拠点をおさえていた」

そこからは中国だけでなく、朝鮮半島の物も出土している。海上交通の要衝を押さえるというストーリーでの企画展示を試みたと語っていた。これまでの公家のイメージを一新させるような展示の数々であった。

こうなると、5月6日の歴史研究家・東近伸氏による講座「一条教房の幡多荘下向と在地勢力ー『大乗院寺社雑事記』に見る幡多荘直務支配の様相ー」も気になるところだ。

2Fは「長宗我部展示室」。近年は石谷家文書による「本能寺の変四国説」も定着してきているように感じられた。

3Fの「土佐の歴史と文化を知る」総合展示室は原始・古代から現代に至るまでの高知県の歴史・くらし・文化を、考古・歴史・民俗・美術工芸の資料によって総合的に紹介している。(一部を除き、個人利用の写真撮影OK)

主な展示構成

<原始・古代>

狩りに生きる旧石器時代・自然と生きた縄文時代

弥生稲作の世界

古墳の造られた時代

古代の土佐

<中世>

中世の土佐

<近世>

藩政のはじまり

近世の産業

維新の胎動

土佐藩の藩窯 尾戸(おど)焼

<近・現代>

近代化と戦争

<民俗>

まつりと祝い

死者を送る

神と妖怪

海に生きる人びと

山にくらす人びと

高度経済成長の時代

高知県のイメージ

『古代に真実を求めて「古田史学論集第二十八集」列島の古代と風土記』(古田史学の会編、2025年3月)が明石書店から発刊された。

列島各地に残る倭国の事情。卑弥呼の墓の所在、羽衣伝承…。風土記が語る古代像を多元史観・九州王朝説の視点から検証し、真実に迫る論考を収録。

列島各地に残る倭国の事情。卑弥呼の墓の所在、羽衣伝承…。風土記が語る古代像を多元史観・九州王朝説の視点から検証し、真実に迫る論考を収録。

取り急ぎ、掲載論文およびコラム等のタイトルを紹介しておく。

定価(本体2,200円+税)

≪目次≫

巻頭言 多元史観・九州王朝説は美しい

【特集】列島の古代と風土記

▣「多元史観」からみた風土記論―その論点の概要―

▣風土記に記された倭国(九州王朝)の事績

▣筑前地誌で探る卑弥呼の墓―須玖岡本山に眠る女王一

コラム 卑弥呼とは言い切れない風土記逸文に見られる甕依姫に関して

コラム 卑弥呼とは言い切れない風土記逸文に見られる甕依姫に関して

▣筑紫の神と「高良玉垂命=武内宿禰」説

▣新羅国王・脱解の故郷は北九州の田河にあった

▣新羅来襲伝承の真実―「峯相記」と「高良記」の史料批判

▣「播磨国風土記」の地名再考・序説

▣風土記の「羽衣伝承」と倭国(九州王朝)の東方経営

▣「常陸国風土記」に見る「評制・道制と国宰」

コラム 九州地方の地誌紹介

コラム 高知県内地誌と多元的古代史との接点

コラム 九州地方の地誌紹介

コラム 高知県内地誌と多元的古代史との接点

【一般論文】

◉「志賀島・金印」を解明する

◉「松野連倭王系図」の史料批判

◉喜田貞吉と古田武彦の批判精神―三大論争における論証と実証—

邪馬台国畿内説のお膝下ともいうべき奈良県の『奈良新聞』が九州王朝説を紹介するようになってきた。日本では放送法第4条に「意見が対立している問題については、出来るだけ多くの角度から論点をあきらかにすること」と明記されている。新聞については特に法の定めはないが、日本新聞協会が定めた新聞倫理綱領に「報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない」との記述がある。

古田武彦氏が発表した九州王朝説は、これまで学会ではほとんど無視されてきたきた側面が強く、メディア等でも取り上げられることは少なかった。その風向きが変わりつつあるようだ。

古田武彦氏が発表した九州王朝説は、これまで学会ではほとんど無視されてきたきた側面が強く、メディア等でも取り上げられることは少なかった。その風向きが変わりつつあるようだ。

奈良新聞 令和4年(2022年)8月4日(木)に「『古代史の争点』出版記念講演会NARA 2022」を掲載

PDF形式で奈良新聞の記事を掲載(大きさはA3)

「壬申の乱と隠された九州~英雄に祭り上げられた天武 大阪府立大学講師の正木裕氏が講演」と題する奈良新聞(2022年9月22日)の記事中に紹介された九州王朝説を以下に引用しておく。

◇倭国(九州王朝)の始まりから滅亡までの略史

九州王朝なる言葉の説明も正木氏の言葉を引用し要約・解説しておく。【①倭人の登場】

紀元前11~10世紀倭人が周王朝へ朝鮮の箕子を仲介とし朝貢。鬯草を献じ「昧(舞)」を奉納した。―『論衡』に「周の時、天下太平にして、倭人来たりて鬯草を献ず。玄菟楽浪。武帝の時、置く。皆朝鮮・穢貊・句麗の蕃夷。殷の道衰え、子去りて前 絆にく 其の民に歌うるに礼 とある。つまり、紀元前10世紀頃箕子が朝鮮候となり、儀礼や水田耕作・織物技術を教えた。―『礼記』に「昧(マイ)(舞) 東夷の樂なり。…夷蠻の樂を(周公の) 大廟に納む」とある。―『後書』に「(倭奴国の)人自ら大夫と称す」とある。「大夫」は夏、殷、周の官制で、周代で断絶しているのに、後漢の時代になっても、未だに使っている律義さに驚いて記録されている。【②九州王朝の始まり】

紀元前2~3世紀頃朝鮮海峡を拠点とする青銅の武器を携えた勢力が、北部九州の稲作地帯に侵攻し、従来の統治者出雲(大国)から支配権を奪う。国譲りと天孫降臨として記された。―「吉武高木遺跡群(福岡市西区)」から、我が国で最も早く(BC2世紀ごろ)「三種の 神器(鏡・玉・剣)」が出する。―『古事記』邇邇芸命の降臨地「筑紫の日向の高千穂の久土流多気」に見える「日向」地名は高祖連山の古武高木と怡土平野三雲・井原を結ぶ街道にある。(日向山・日向川など)―邇邇芸命の降臨の言葉「此の地は、韓国に向ひ真来通り、笠沙の御前にして、朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、甚だ古き地」は半島との窓口怡土平野に相応しい。―高祖連山に「くしふるやま」もある。「黒田家文書」日向山に、新村押立とあれば、椚村は、此時立しなるべし。民家の後に、あるを、くしふる山と云。【③怡土王都時代】

紀元前後300年間怡土を拠点に統治した。―『古事記』には「日子穂穂手見命は、高千穂宮に伍石捌拾歳坐す。御陵は、即ち其の高千穂山の西に在り」とある。―「580年間統治」とは「1年を2歳と計算する2倍年暦」で、実質は約300年。「彦火火出見」の名は「襲名」で歴代の王の称号。―「高祖連山」の西の怡土平野には「三雲・平原・井原」などの王墓の遺跡が300年間続き「三種の神器」遺物が出土し、このことを裏付ける。

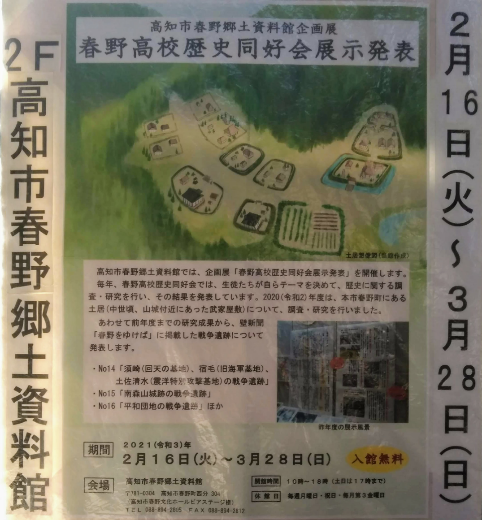

今年(2021年)も春高がやってきた。漫画『ハイキュー』の影響もあってバレーボール人気も高まってきたが、そちらの話題ではない。春野高校、略して「春高」。2月16日(火)から3月28日(日)までの期間 、高知市春野郷土資料館企画展「春野高等学校歴史同好会展示発表」が開催されている。

近年は戦争関連遺跡の調査などの研究発表が多かったが、今年度は春野地区の「土居」(中世頃、山城付近にあった武家屋敷)についての調査結果の展示がある。テーマが少し身近なところになっており、興味・関心も持ちやすくなった。

壁新聞「春野をゆけば」の中から県下各地の戦争遺跡についての展示もあり、こちらは昨年までとほぼ同様の内容だろうか。有難いことに、今年は新聞「春野をゆけば」の配布用コピーが置いてあった。以前から「何か持ち帰れる資料があれば嬉しいのだが……」と思い続けて数年が経ち、やっと実現した。というのも、郷土資料館内は撮影禁止になっており、いい内容だと思っても、記録に残せず、紹介するにも限界があったのだ。

新聞は19号まで発刊されているようで、特に興味を惹かれたのは17号の森山城特集である。埋蔵文化財センターが道路工事に伴う発掘調査を行なったという話は耳にしていた。現地説明会に参加した人の話では、誰の居城か分かっていないとのこと。

もちろん、吉良氏配下の森山氏の居城であったらしいが、もともとの吉良氏は応仁の乱(1467年)頃までには没落し、森山氏も森に姓を変えたと考えられている。戦国期は長宗我部氏配下の吉良氏が春野一帯を治めることになる。

新聞は19号まで発刊されているようで、特に興味を惹かれたのは17号の森山城特集である。埋蔵文化財センターが道路工事に伴う発掘調査を行なったという話は耳にしていた。現地説明会に参加した人の話では、誰の居城か分かっていないとのこと。

もちろん、吉良氏配下の森山氏の居城であったらしいが、もともとの吉良氏は応仁の乱(1467年)頃までには没落し、森山氏も森に姓を変えたと考えられている。戦国期は長宗我部氏配下の吉良氏が春野一帯を治めることになる。

会場となっている春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。当ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。館長には一度「7世紀ではないですか?」と話をしたことがあるのだが、「8世紀」との表示は変わらず、そのままであった。埋蔵文化財センターからの借り物なので、埋文に責任の所在があるのかもしれない。

近年は「大学受験に歴史選択は不利」といった風潮も見られるが、損得抜きで歴史を愛する若者たちが育つことを願う。春野高校歴史同好会の活動を心から応援したい。

「春高」と言ってもバレーボールじゃないよ。高知県立春野高等学校、略して春高。かつては高知園芸高校と呼ばれていたが、2006年(平成18年)から総合学科を設置し、現校名に改称している。

卒業して就農する生徒はほとんどいなくなり、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろうーーくらいに思っていたが最近の生徒の研究活動がすごい。

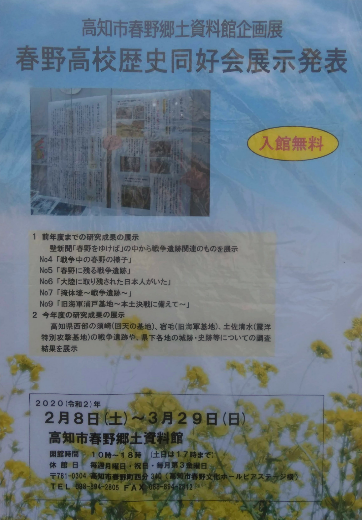

そして今年も郷土資料館に春高がやって来た。高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月8日(土)〜3月29日(日)の期間行なわれている。春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。

前年度までの壁新聞『春野をゆけば』の中から戦争遺跡関連のものをピックアップして展示するとともに、今年度もフィールドワークに根付いた研究成果を発表。高知県西部の須崎(回天の基地)、宿毛(旧海軍基地)、土佐清水(震洋特別攻撃基地)の戦争遺跡や、県下各地の城跡・史跡等についての調査結果を展示している。

このような活動を通じて、春野高校歴史同好会から若き歴史研究家が育つとともに、地域の歴史解明が前進することを期待して止まない。

卒業して就農する生徒はほとんどいなくなり、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろうーーくらいに思っていたが最近の生徒の研究活動がすごい。

佐賀県で開催された第43回全国高等学校総合文化祭「2019さが総文」(令和元年7月27日~29日)で、自然科学部門研究発表(生物部門)に出場した科学部が「イシダタミの暑さ対策」をテーマに海にすむ巻貝の環境適応について発表し、優秀賞を受賞している。

そして今年も郷土資料館に春高がやって来た。高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月8日(土)〜3月29日(日)の期間行なわれている。春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。

前年度までの壁新聞『春野をゆけば』の中から戦争遺跡関連のものをピックアップして展示するとともに、今年度もフィールドワークに根付いた研究成果を発表。高知県西部の須崎(回天の基地)、宿毛(旧海軍基地)、土佐清水(震洋特別攻撃基地)の戦争遺跡や、県下各地の城跡・史跡等についての調査結果を展示している。

このような活動を通じて、春野高校歴史同好会から若き歴史研究家が育つとともに、地域の歴史解明が前進することを期待して止まない。

大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺』(日曜午後8時)で、主人公・金栗四三は嘉納治五郎を慕って熊本から上京する。「抱っこばしてもらいげー、東京へ行くとけ」とのセリフに思わず、「懐かしか熊本弁ばい」と親近感を抱いてしまった。

そういえば同じような感覚を、初めて『日本書紀』を読んだ時にも感じたことがあった。「なしてー?」と不思議に思われるかもしれない。『日本書紀』垂仁天皇2年条の分注として、崇神天皇の時、額に角の生えた都怒我阿羅斯等(ツヌガアラシト)が船で穴門から出雲国を経て笥飯浦に来着したという。そしてこれが「角鹿(つぬが)」の語源であるとしている(角鹿からのちに敦賀に転訛)。

この「ツヌガアラシト」に遭遇した時に、「これは熊本弁じゃなかとねー」と思わずにはいられなかった。熊本弁で「ツヌガアラシト」とは「角がおありになる人」のことで、まさにそのままの意味である。

専門家は難しい語源的な解釈を試みているが、まわりくどくて核心に至らない。『盗まれた神話』(古田武彦著、1979年)で論証されているように、『古事記』『日本書紀』の神話は、大部分が九州王朝の史書からの盗用、すなわち古代九州を舞台とした記録だったとすれば……。熊本弁で解釈できる言葉があって当然である。そう感じたのは私が初めてではないと思うのだが……。『熊本弁で読み解く日本書紀』みたいな本はないのだろうか。

「一に云う。崇神天皇の世に、額に角がある人が一隻の船に乗って、越の国の笥飯(けい)浦に泊まった。それで、その土地を角鹿というのである。どこの国の人かと尋ねると、意富加羅国の王子、都怒我阿羅斯等と答えた。またの名は于斯岐阿利叱智干岐(ウシキアリシチカンキ)という。日本に聖皇がいるという噂を聞き、帰化しようと、穴門に到った時、その国に伊都々比古(イツツヒコ)という人がいて、我はこの国の王だと言ったが、その人となりを見て、王ではないと思い引き返した。道を知らなかったため、島浦を伝って北海(山口県北部の海)より之(穴門)を廻り、出雲国を経てここに到ったのだと語った。…」

そういえば同じような感覚を、初めて『日本書紀』を読んだ時にも感じたことがあった。「なしてー?」と不思議に思われるかもしれない。『日本書紀』垂仁天皇2年条の分注として、崇神天皇の時、額に角の生えた都怒我阿羅斯等(ツヌガアラシト)が船で穴門から出雲国を経て笥飯浦に来着したという。そしてこれが「角鹿(つぬが)」の語源であるとしている(角鹿からのちに敦賀に転訛)。

この「ツヌガアラシト」に遭遇した時に、「これは熊本弁じゃなかとねー」と思わずにはいられなかった。熊本弁で「ツヌガアラシト」とは「角がおありになる人」のことで、まさにそのままの意味である。

専門家は難しい語源的な解釈を試みているが、まわりくどくて核心に至らない。『盗まれた神話』(古田武彦著、1979年)で論証されているように、『古事記』『日本書紀』の神話は、大部分が九州王朝の史書からの盗用、すなわち古代九州を舞台とした記録だったとすれば……。熊本弁で解釈できる言葉があって当然である。そう感じたのは私が初めてではないと思うのだが……。『熊本弁で読み解く日本書紀』みたいな本はないのだろうか。

「一に云う。崇神天皇の世に、額に角がある人が一隻の船に乗って、越の国の笥飯(けい)浦に泊まった。それで、その土地を角鹿というのである。どこの国の人かと尋ねると、意富加羅国の王子、都怒我阿羅斯等と答えた。またの名は于斯岐阿利叱智干岐(ウシキアリシチカンキ)という。日本に聖皇がいるという噂を聞き、帰化しようと、穴門に到った時、その国に伊都々比古(イツツヒコ)という人がいて、我はこの国の王だと言ったが、その人となりを見て、王ではないと思い引き返した。道を知らなかったため、島浦を伝って北海(山口県北部の海)より之(穴門)を廻り、出雲国を経てここに到ったのだと語った。…」

(『日本書紀』垂仁天皇2年条)

「春高」と言ってもバレーボールじゃないよ。高知市春野町の春野高校、略して春高はかつて園芸高校と呼ばれていた。卒業して就農する生徒はほとんどなく、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろう。

高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月9日(土)〜28日(木)の期間行なわれている。数年前から開催されるようになって、高校生がこのように郷土史を自分たちの手で調べて発表することに好感を持っている。

同好会の研究成果として壁新聞「春野をゆけば」の展示がなされているが、No.1「あじさい街道は桜並木だった!」を数年前に見て、非常に注目した記憶がある。たしか、同好会を立ち上げた生徒がとても歴史好きだったらしい。研究テーマとしても身近で親しみやすい。

現在のあじさい街道には紫陽花(あじさい)はあるが桜並木はない。戦争を契機に切られてしまったというのだが、なぜ切られてしまったのか?

小林秀雄の講演会のCDを聞いていると、似たような話があった。とても桜好きで山桜の研究をしてきた男が、奈良県の橿原神宮前の道沿いにボランティアで山桜を植林したが、戦時中に切られてしまったという残念な話である。何か春野町の事例と時代的にも通じるものがあるように感じた。

高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月9日(土)〜28日(木)の期間行なわれている。数年前から開催されるようになって、高校生がこのように郷土史を自分たちの手で調べて発表することに好感を持っている。

同好会の研究成果として壁新聞「春野をゆけば」の展示がなされているが、No.1「あじさい街道は桜並木だった!」を数年前に見て、非常に注目した記憶がある。たしか、同好会を立ち上げた生徒がとても歴史好きだったらしい。研究テーマとしても身近で親しみやすい。

現在のあじさい街道には紫陽花(あじさい)はあるが桜並木はない。戦争を契機に切られてしまったというのだが、なぜ切られてしまったのか?

小林秀雄の講演会のCDを聞いていると、似たような話があった。とても桜好きで山桜の研究をしてきた男が、奈良県の橿原神宮前の道沿いにボランティアで山桜を植林したが、戦時中に切られてしまったという残念な話である。何か春野町の事例と時代的にも通じるものがあるように感じた。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ