5月3日は「れきみんの日」。入場料が無料になることもあり、一年ぶりに高知県立歴史民俗資料館を訪れた。この日は1Fの展示関連企画のミュージアムトーク(担当職員による展示解説)があり、一人で見ただけでは分からないことを教えていただき、大いに勉強になった。

戦国時代、京都から現在の高知県四万十市に移り住んだ公家の一条氏。これまではあまり関心が持てなかったが、一条家・西園寺家の足跡を辿る企画展「西南四国の中世社会と公家」によって新たな視界が開けてきた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

県立歴史民俗資料館・松田直則副館長は次のように説明する。

「一条家は元は九条家。九条道家氏は京都の東福寺をたてるほどの力を持った公家。その四男実経が一条家を継いだ。その子孫が後に土佐に下向する教房。そして西園寺家なんですけど、西園寺公経が鎌倉時代非常に力を持った公家だということがわかってきた。どれだけすごかったかというと平清盛をしのぐ力を持っていたと言われています。この方がどうしても伊予(愛媛)の宇和荘を欲しかった」

伊予へと移った西園寺氏は、現在の愛媛県西予市にある松葉城を居城にしている。

「松葉城から拾われたもの中国の青磁の製品が出てまして、青磁の製品がたくさん出てくること自体もですね、非常に西園寺氏が力を持ってて貿易にも関与してたことがわかってくる。なかでもこれは風炉という茶道具。戦乱の時期でも優雅なひとときもあったということですね」

一方、土佐に移った一条教房はまず、四万十市の香山寺のふもとにある坂本遺跡を拠点にしたと言われている。

「建物の屋根に瓦をふいている。瓦は持ってきたんじゃなくてこの場所で瓦窯を作ってそこで焼いたものをふいている。瓦窯を工人を呼んで作るだけの力をもっていたのは、やはり一条氏四国の中では中世寺院、建物に瓦をふいているのはこの場所だけなんですね。だからそれだけ一条氏の力っていうのはすごかったのかなと思ってます」

一条教房は、四万十川や中筋川をうまく使って土佐の上質な材木を京に送るなど、貿易の重要拠点にして幡多地方を治める基盤にしていきた。

「土佐清水市の加久見というところにある加久見氏という人がいた遺跡。今でも中世的な景観が残ってる。この遺物を見ても、かなり有力な方がこの場所にいたことが分かる。加久見氏というのは、実は一条教房の奥さんの出たところ加久見氏の姻戚関係も含めて、徐々に有力な国衆(地元の有力者)を傘下において一条氏は力を伸ばしていった」

太平洋に面する土佐清水市もおさえた一条氏。海外との貿易も行うなど幡多地方を様々なものが流通する要衝へと発展させた。

「こちらは仏飯器。ここで注目されるのは、外面に天文年間とか堺とかですね銘が刻まれていることで、これから何が読み取れるかというと堺(大阪)の商人が、金剛福寺(土佐清水市)と頻繁に往来してたことがわかる。やはり土佐清水市から堺商人が東南アジアの方へ行っている。やっぱりそれは一条氏に庇護されているんじゃないかとそういうことも読み取れる製品である」

一条氏、西園寺氏が西南四国に求めたものとは何か。その答えが九州にあると言う。

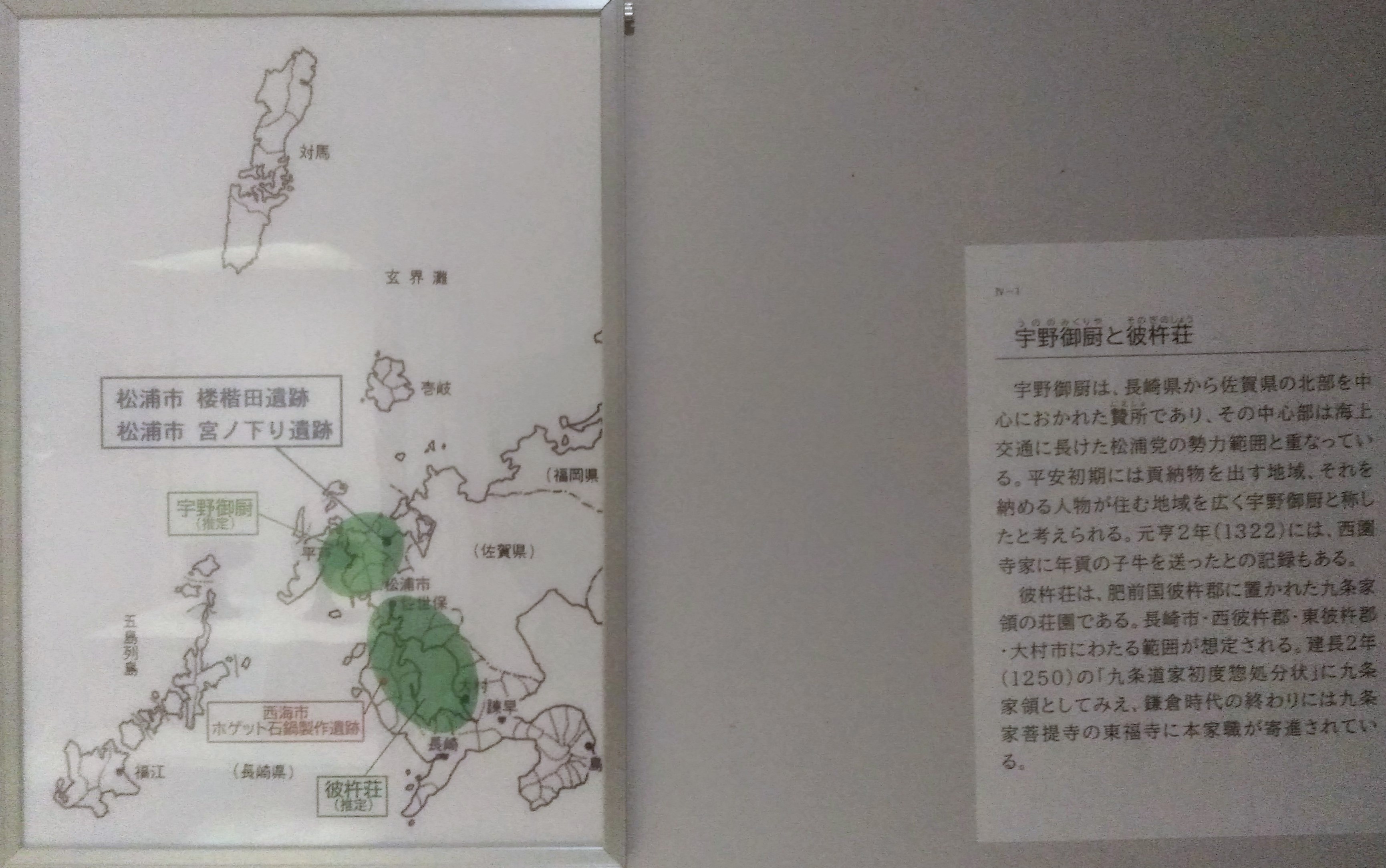

「長崎県のですね、松浦市っていうところと彼杵郡のところなんですけども。実は松浦市を西園寺家がおさえてるんですね。彼杵郡は九条(一条)家がおさえているということです。長崎県の大事なところを西園寺と九条(一条)がおさえてるってことは西南四国とよく似てるんですね。なぜかっていうことなんですけども、東アジアを見ていた。東アジア見据えて重要拠点をおさえていた」

そこからは中国だけでなく、朝鮮半島の物も出土している。海上交通の要衝を押さえるというストーリーでの企画展示を試みたと語っていた。これまでの公家のイメージを一新させるような展示の数々であった。

こうなると、5月6日の歴史研究家・東近伸氏による講座「一条教房の幡多荘下向と在地勢力ー『大乗院寺社雑事記』に見る幡多荘直務支配の様相ー」も気になるところだ。

2Fは「長宗我部展示室」。近年は石谷家文書による「本能寺の変四国説」も定着してきているように感じられた。

3Fの「土佐の歴史と文化を知る」総合展示室は原始・古代から現代に至るまでの高知県の歴史・くらし・文化を、考古・歴史・民俗・美術工芸の資料によって総合的に紹介している。(一部を除き、個人利用の写真撮影OK)

主な展示構成

<原始・古代>

狩りに生きる旧石器時代・自然と生きた縄文時代

弥生稲作の世界

古墳の造られた時代

古代の土佐

<中世>

中世の土佐

<近世>

藩政のはじまり

近世の産業

維新の胎動

土佐藩の藩窯 尾戸(おど)焼

<近・現代>

近代化と戦争

<民俗>

まつりと祝い

死者を送る

神と妖怪

海に生きる人びと

山にくらす人びと

高度経済成長の時代

高知県のイメージ

PR

この記事にコメントする

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

『土佐史学』創刊号

(土佐歴史学会、2026年1月)

500円

「土佐歴史学会」が『土佐史学』創刊号を発刊。研究論文2本、他。 2015年より開始した土佐歴史再発見研究会、土佐歴史研究交流会、 土佐歴史研究会などの研究会活動を経て、2024年新たに土佐歴史学会を設立。ホームページにも活動紹介あり。今、歴史の扉が開かれる。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(02/21)

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ