2024年、今年も6月30日がやって来た。この日は高知県では「輪抜け様」と呼ばれるお祭りの日である。一般的には「夏越の大祓」などと呼ばれる。

県外ではどうなのかと気になっていたところ、愛媛県松山市では同じく6月30日に開催しているとのこと。しかし本来は陰暦の6月30日に行う行事であり、伝統を重んじて陽暦の7月に執り行っているところもあるようだ。

県外ではどうなのかと気になっていたところ、愛媛県松山市では同じく6月30日に開催しているとのこと。しかし本来は陰暦の6月30日に行う行事であり、伝統を重んじて陽暦の7月に執り行っているところもあるようだ。

昨年は初めて「輪抜け様」の輪に加わった高知市神田の三所神社を訪れた。知り合いも「今年は三所神社に行ってみようかな」と言っていた。珍しく今年は日曜日と重なり、例年より賑わいそうな予想もある。穴場の神社を発掘するのも楽しみの1つだ。輪抜け様の日によく雨が降るというジンクスは今年も当てはまりそうである。穢れを洗い流してくれる雨なのかもしれない。

参考までに夏越の祓「輪抜け様」実施神社一覧を紹介しておく。年々グレードアップしてきており、正確でないところもあるかもしれないが、役立ててもらえたら幸いである。

夏越の祓「輪抜け様」実施神社一覧

<神社名> <現住所>

土佐神社 高知市一宮しなね2丁目16−1

朝倉神社 高知市朝倉丙2100−イ

石立八幡宮 高知市石立町54

出雲大社土佐分祠 高知市升形5-29

潮江天満宮 高知市天神町19-20

多賀神社 高知市宝永町8-36

小津神社 高知市幸町9-1

郡頭神社 高知市鴨部上町5−8

三所神社 高知市神田358−1 <new>

高知大神宮 高知市帯屋町2丁目7−2

高知八幡宮 高知市はりまや町3丁目8−11

仁井田神社 高知市仁井田3514

大川上美良布神社 香美市香北町韮生野243

八王子宮 香美市土佐山田町北本町2-136

山内神社 高知市鷹匠町2-4-65

若宮八幡宮 高知市長浜6600

愛宕神社 高知市愛宕山121-1

薫的神社 高知市洞ヶ島町5-7

鹿児神社 高知市大津乙3199

清川神社 高知市比島町2丁目13−1

天満天神宮 高知市福井町917

本宮神社 高知市本宮町94

多賀神社 高知市宝永町8−36

掛川神社 高知市薊野中町8-30

六條八幡宮 高知市春野町西分3522

仁井田神社 高知市北秦泉寺

熊野神社 南国市久礼田2213

剱尾神社 南国市浜改田2465

椙本神社 吾川郡いの町大国町

三島神社 土佐市高岡丁天神

久礼八幡宮 高岡郡中土佐町久礼

不破八幡宮 四万十市不破

常栄神社 四万十市具同8712番

PR

古代に真実を求めてシリーズ『古田史学論集第二十七集「倭国から日本国へ」』(古田史学の会編、2024年4月15日)が発刊された。タイトルの通り、特集は「倭国から日本国へ」。中国史書と『日本書紀』『続日本紀』などとの齟齬や、九州年号、難波宮、飛鳥宮出土木簡、『記紀』の隼人などを手がかりに、古代史の画期である九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代の真実に迫る諸論考を収録している。

いわゆる「ONライン」にスポットを当てた特集内容というわけだ。日本列島の支配者(主権王朝)として、古田武彦氏は700年までを倭国(Old:九州王朝)、701年以降を日本国(New:大和朝廷)と見なし、その画期として「ONライン」の存在を提唱した。近畿天皇家一元史観に対する、斬新ながらも史料根拠に基づいた主張である。

いわゆる「ONライン」にスポットを当てた特集内容というわけだ。日本列島の支配者(主権王朝)として、古田武彦氏は700年までを倭国(Old:九州王朝)、701年以降を日本国(New:大和朝廷)と見なし、その画期として「ONライン」の存在を提唱した。近畿天皇家一元史観に対する、斬新ながらも史料根拠に基づいた主張である。

大宝律令および年号建元の701年をもって王朝交代と見ることは妥当であるが、政権が移行していくプロセスについてはまだ十分理解されていないところが多い。本書は、ON両者の勢力関係や従来から疑問とされてきた点などについて、深く研究し掘り下げられた論文の集大成となった。

特に今回注目されているのは、谷本茂の「倭国から日本国への『国号変更』解説記事の再検討」とする論考で、新・旧『唐書』における倭と日本の併合関係の逆転をめぐって、漢文の読みを再検討し、新たな解釈を示した。個人的には服部静尚氏の「俾彌呼の鏡――北九州を中心に分布する『尚方作鏡』が下賜された」とする論考がちょっとすごいと考えている。根拠薄弱な「三角縁神獣鏡」説を打破し、明瞭な代案を示すものとなるかもしれない。今回の特集とは離れたテーマであるが、よく検証すべき問題である。

以下に目次を引用しておく。表紙は淡泊に抑えた印象だが、掲載されている論文内容は濃いもになったと評価する。

以下に目次を引用しておく。表紙は淡泊に抑えた印象だが、掲載されている論文内容は濃いもになったと評価する。

<目次>

巻頭言 三十年の逡巡を超えて[古賀達也]

特集 倭国から日本国へ

「王朝交代」と消された和銅五年(七一二)の「九州王朝討伐戦」[正木裕]

王朝交代期の九州年号――「大化」「大長」の原型論[古賀達也]

難波宮は天武時代「唐の都督薩夜麻」の宮だった[正木裕]

飛鳥「京」と出土木簡の齟齬――戦後実証史学と九州王朝説[古賀達也]

『続日本紀』に見える王朝交代の影[服部静尚]

「不改常典」の真意をめぐって――王朝交代を指示する天智天皇の遺言だったか[茂山憲史]

「王朝交代」と二人の女王――武則天と持統[正木裕]

「王朝交代」と「隼人」――隼人は千年王朝の主だった[正木裕]

倭国から日本国への「国号変更」解説記事の再検討――新・旧『唐書』における倭と日本の併合関係の逆転をめぐって[谷本茂]

コラム 「百済人祢軍墓誌銘」に〝日本〟国号はなかった!

一般論文

『隋書』の俀国と倭国は、別の存在なのか[野田利郎]

『隋書』の「倭国」と「俀国」の正体[日野智貴]

倭と俀の史料批判――『隋書』の倭國と俀國の区別と解釈をめぐって[谷本茂]

多元的「天皇」号の成立――『大安寺伽藍縁起』の仲天皇と袁智天皇[古賀達也]

法隆寺薬師仏光背銘の史料批判――頼衍宏氏の純漢文説を承けて[日野智貴]

伊吉連博徳書の捉え方について[満田正賢]

『斉明紀』の「遣唐使」についてのいくつかの疑問について[阿部周一]

俾彌呼の鏡――北九州を中心に分布する「尚方作鏡」が下賜された[服部静尚]

フォーラム

海幸山幸説話――倭国にあった二つの王家[服部静尚]

豊臣家の滅亡から九州王朝の滅亡を考える[岡下英男]

付録

古田史学の会・会則

古田史学の会・全国世話人名簿

編集後記

女王国(邪馬壹国)の同盟国と考えられる「使訳通ずる所三十国」。そこから狗邪韓国以下9国を除いた21か国については、国名のみが『魏志倭人伝』に列挙されている。

「魏志倭人伝の21か国は高知県に存在したか」という問題で、第一に着目したのが稲作開始時期であった。前回論じたように、高知県は北部九州に次ぐ弥生時代の先進地であったことが分かった。

第二に注目したいのが、最近話題になっている弥生時代の硯(すずり)の存在である。北部九州での弥生硯の発見は相次いでいたが、2022年に高知県でも見つかっている(弥生時代の最先端超薄型硯(すずり)――ついに高知県でも発見)。

「魏志倭人伝の21か国は高知県に存在したか」という問題で、第一に着目したのが稲作開始時期であった。前回論じたように、高知県は北部九州に次ぐ弥生時代の先進地であったことが分かった。

第二に注目したいのが、最近話題になっている弥生時代の硯(すずり)の存在である。北部九州での弥生硯の発見は相次いでいたが、2022年に高知県でも見つかっている(弥生時代の最先端超薄型硯(すずり)――ついに高知県でも発見)。

福岡県に始まり、山陰・近畿など全国的に弥生時代の硯が数多く見つかる中で、その大半は「砥石(といし)」を再鑑定して、実際は硯と判明したものだ。

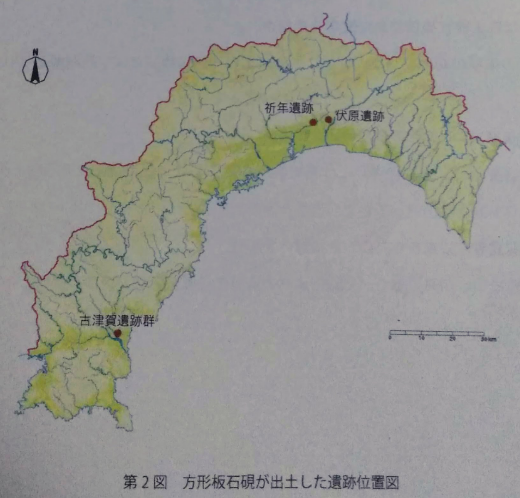

高知県内でも2000~2008年に3つの遺跡で出土していた板状の石6点が、弥生時代に墨をすりつぶすために使った硯と推測されることが確認された。とりわけ注目されるのは四万十市の古津賀遺跡群における紀元前後の竪穴住居跡から出土した遺物4点。このうち厚さ3mmと極端に薄い1点は、弥生時代の石器工房・国際貿易港と考えられている御床松原遺跡(福岡県糸島市)の出土品と類似しているという。

年代としては建武中元二年(57年)に後漢の光武帝から「漢委奴國王」の金印を賜った時代に近い。鑑定にあたった国学院大学の柳田康雄客員教授は「御床松原遺跡以外で、5ミリ以下の板石が見つかったのも初めて。今回の硯が発見されたことで、一定の文字文化を前提とした交流が(北部九州と)あった」と話している。

一方、伏原遺跡(香美市)と祈年遺跡(南国市)の各1点は、3世紀後半の遺構から出土していたもの。こちらはそれこそ、『魏志倭人伝』に登場する邪馬壹国の女王・卑弥呼の時代に近い。

古田武彦氏によれば、卑弥呼は文書を以って魏の国と外交していたとする。すでに国内で文字を使用していたとしても不思議ではない。地域差はあるだろうが、邪馬壹国の領域と考えられる北部九州に弥生時代の硯が多数発見され、女王国と「使訳通ずる所三十国」に弥生硯の分布が広がるのは自然な流れであろう。

以上のような論点ーー稲作開始の時期と弥生時代の硯の存在ーーから、明言はできないまでも、弥生時代における北部九州との深いつながりを知ることができる。高知県に『魏志倭人伝』の21か国のうち、いずれかの国がが存在していたとしても不思議ではないのではなかろうか。

以上のような論点ーー稲作開始の時期と弥生時代の硯の存在ーーから、明言はできないまでも、弥生時代における北部九州との深いつながりを知ることができる。高知県に『魏志倭人伝』の21か国のうち、いずれかの国がが存在していたとしても不思議ではないのではなかろうか。

女王国(邪馬壹国)の同盟国と考えられる「使訳通ずる所三十国」。そこから狗邪韓国以下9国を除いた21か国については、国名のみが『魏志倭人伝』に列挙されている。そのいずれかの国が高知県に存在したであろうかという「魏志倭人伝の21か国は高知県に存在したか」という問題は、単に類似地名を探すという方法論では解決しない。似たような地名は全国にいくらでも存在するからだ。

そこで私が第一に着目したのが稲作開始時期である。これは古田武彦氏も注目した点であり、言い換えるならば弥生時代の先進地はどこかという視点である。北部九州が最も早いことはよく知られているところだ。「水田稲作の広がり―中国から日本列島ヘ」という資料、北九州・板付遺跡へ紀元前十〜九世紀、これは新聞で言われていたし、予想通り。奈良県の唐子・鍵遺跡で紀元前七〜六世紀、かなり間があいている。ところが田村遺跡、これは高知県だが、紀元前九〜八世紀。高知の田村と北九州は間があいていない。

これは測定結果ですから当然ですが、「高知の田村と北九州は間があいていない」「それはなんでですか」と説明の方に聞いても「分かりません」。(『邪馬壹国の歴史学』「Ⅳ 倭人も太平洋を渡った」P.158)古田氏は「筑紫に次ぐのは、土佐」というデータ、そのグラフを見たとき、深い好奇心をおぼえざるをえなかったとも言及している。

田村遺跡は縄文時代から近世にかけての遺跡で、縄文時代後期では九州との関連が深い鐘崎式土器が多く出土している。弥生時代では本格的に稲作を始めた初期のムラの様子が明らかとなって、中期には西日本でも屈指の大集落となり、大きな影響力を持っていたとされる。

そしてさらに注目すべき点は、朝鮮半島の松菊里遺跡で発見された住居跡に類似する松菊里型竪穴住居跡が見つかっていることである。これをもって朝鮮半島と直接または間接的に交流があったとする研究者もいる。

『魏志倭人伝』に記録された弥生時代のことを論ずるには、少なくとも上記の内容は無視できないのではないかと考える。だからと言って、存在したという明確な根拠とするには慎重を要する。あくまでも、可能性の高さを論ずる参考資料にとどめてほしい。

「『魏志倭人伝』に記載されている21か国は、高知県にも存在したと思いますか?」

県外の研究者からそのように聞かれて、思いつくところ所見を述べたことがある。質問の背後には、おそらく高知県には一国も存在しなかっただろうとの意図があるように感じられた。その根拠として、古代土佐国においては、『日本書紀』等に記録されるような有力な人物が見当たらないというのだ。

だが、『魏志倭人伝』が記録したのは弥生時代のことである。弥生時代の高知県の状況を考察する前に、『魏志倭人伝』の記述を簡単に紹介しておこう。倭人伝には次の傍国記事がある。

女王国より北の諸国は、その戸数と道里をほぼ記載することができるが、その他の周辺の国は、遠くへだたり、詳しく知りえない。そこで、それらを列挙すると、斯馬国・巳百支国・伊邪国・都支国・弥奴国・好古都国・不呼国・姐奴国・対蘇国・蘇奴国・呼邑国・華奴蘇奴国・鬼国・為吾国・鬼奴国・邪馬国・躬臣国・巴利国・支惟国・烏奴国・奴国で、ここまでで女王国の境界はつきる。

「自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國。此女王境界所盡。」

県外の研究者からそのように聞かれて、思いつくところ所見を述べたことがある。質問の背後には、おそらく高知県には一国も存在しなかっただろうとの意図があるように感じられた。その根拠として、古代土佐国においては、『日本書紀』等に記録されるような有力な人物が見当たらないというのだ。

だが、『魏志倭人伝』が記録したのは弥生時代のことである。弥生時代の高知県の状況を考察する前に、『魏志倭人伝』の記述を簡単に紹介しておこう。倭人伝には次の傍国記事がある。

女王国より北の諸国は、その戸数と道里をほぼ記載することができるが、その他の周辺の国は、遠くへだたり、詳しく知りえない。そこで、それらを列挙すると、斯馬国・巳百支国・伊邪国・都支国・弥奴国・好古都国・不呼国・姐奴国・対蘇国・蘇奴国・呼邑国・華奴蘇奴国・鬼国・為吾国・鬼奴国・邪馬国・躬臣国・巴利国・支惟国・烏奴国・奴国で、ここまでで女王国の境界はつきる。

「自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國。此女王境界所盡。」

該当箇所はおおよそ上記の通りで、21か国が列挙されている。狗邪韓国以下9国と合わせて「使訳通ずる所三十国」が女王国(邪馬壹国)の同盟国と考えられている。そのいずれかの国が高知県に存在したであろうかという問題である。

岩波文庫の解説によると、参考として内藤湖南博士の比定を中心に述べており、「対蘇(土佐、また鳥栖・多布施・遂佐)」と紹介している。これは音が似ている地名に当てはめるという地名比定の方法論である。

もちろん、地名との類似があることは、全くないよりは良い。しかし、地名の当てはめを唯一の根拠とするなら、似たような地名は全国にいくらでもあり、この方法論を乱用したことが、邪馬台国論争が百花繚乱の混迷をもたらした原因でもあった。

倭人伝の21か国比定については、これまでほとんど考えてこなかった。国名以外に有力な手がかりがなく、具体的に決めることはできないというのが学問的な態度であろうと慎重に考えてきたからだ。けれども質問されたこともあり、高知県に21か国が存在したかどうかの可能性について、少し検討してみたい。

岩波文庫の解説によると、参考として内藤湖南博士の比定を中心に述べており、「対蘇(土佐、また鳥栖・多布施・遂佐)」と紹介している。これは音が似ている地名に当てはめるという地名比定の方法論である。

もちろん、地名との類似があることは、全くないよりは良い。しかし、地名の当てはめを唯一の根拠とするなら、似たような地名は全国にいくらでもあり、この方法論を乱用したことが、邪馬台国論争が百花繚乱の混迷をもたらした原因でもあった。

倭人伝の21か国比定については、これまでほとんど考えてこなかった。国名以外に有力な手がかりがなく、具体的に決めることはできないというのが学問的な態度であろうと慎重に考えてきたからだ。けれども質問されたこともあり、高知県に21か国が存在したかどうかの可能性について、少し検討してみたい。

15歳の春に志望高校に合格した凜(りん)さんは17歳となり、高校3年生の秋に有名地方大学医学部の総合型推薦(旧AO)入試を受けることにしました。この大学は土佐赤牛にゆずの皮を餌として与えたブランド牛「ゆずだっこ」の研究開発に携わっています。それだけに、油脂や高級脂肪酸に関してはしっかり対策をしておきたいところですね。

Hopeful(希望いっぱい)だった15歳の春。

H(水素)飽和脂肪酸 C15H31COOH パルミチン酸

H(水素)飽和脂肪酸 C15H31COOH パルミチン酸

吹奏楽への期待は捨てや凛さん、17最後の秋。

水素の気体 ステアリン酸 C17H35COOH

↓ -H₂

不法は死亡さ、オレオレ詐欺。

不飽和脂肪酸 オレイン酸 C17H33COOH

↓ -H₂

利のある闇バイトには、

リノール酸 C17H31COOH は分子量280

↓ -H₂

やっぱり乗れんさ。

リノレン酸 C17H29COOH

NHK朝の連続テレビ小説『らんまん』で神社合祀令の話題が登場した。 南方熊楠や柳田国男が反対運動を展開したこともよく知られている。明治39年(1906年)の神社合祀令によって、存立の難しい多くの無格社などが、地域の中心的郷社などに合祀され、神社整理が全国的に進められた。

三豊市宅間町の浪打八幡宮もまた旧郷社である。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)に「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)とあることから、明治末期の神社合祀、ないしはそれ以前に境内社となったものであろう。

面白いことに、高良祠と武内祠が並列して存在することから、「高良神社の謎」シリーズでずっと問題提起されてきた、高良玉垂命と武内宿禰命が同一神ではないことが分かる。実は武内宿禰命については境内社・高津神社に祀られている。

三豊市宅間町の浪打八幡宮もまた旧郷社である。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)に「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)とあることから、明治末期の神社合祀、ないしはそれ以前に境内社となったものであろう。

面白いことに、高良祠と武内祠が並列して存在することから、「高良神社の謎」シリーズでずっと問題提起されてきた、高良玉垂命と武内宿禰命が同一神ではないことが分かる。実は武内宿禰命については境内社・高津神社に祀られている。

高良玉垂命を祭神とする高良神社はどこへ行ったのだろうか。浪打八幡宮の吉田宮司によると、同じく高津神社に合祀されているらしい。「『高良神社』は筑後国一の宮で、……武内宿禰に比定する説もあって随神としての性格もある様です。そこで、当宮境内社『高津神社』に高良の祠を応神天皇を支えた随神として合祀されたと思われます」とのこと。

さて、「西讃府志」に記載されていた摂社神社(9祠)は、「皇子祠(崇徳天皇系)」、「白髭祠(猿田彦系)」、「宇治皇子祠(応神天皇系)」、「宇禮姫、久禮姫祠(八幡神系)」、「高良祠(八幡神系)」、「松童祠(八幡神系)」、「武内祠(応神天皇系)」、「竈殿祠(釜戸神事系)」という形で分類することが出来ます。

……(中略)……

これ以外の祠、すなわち「西讃府志」で言う「皇子祠、白髭祠、宇治皇子祠、宇禮姫祠、久禮姫祠、高良祠、松童祠、武内祠」は、天皇系あるいは八幡神(軍神)系として同じ流れを汲む神として合祀の対象とされました。

合祀の祠として「高津神社」が選ばれたのは応神天皇が同神社の御祭神であることに加え、この社が大阪難波宮の跡地に位置していることがあったようです。当宮の由緒記に「敏達天皇の化身としての木像が難波の海から詫間の海にやってきて、この化身像を祀ることを要請した」と書かれていた為です。

疑問は残るものの、境内社・高津神社に合祀されているとの見解で、浪打八幡宮の「消えた高良神社問題」は一応の結論が出たということになりそうだ。かつて旧本殿全焼、境内摂社類焼という状況のもと、9つの祠(境内社)の再編(合祀)が進められたようである。

その他、「宗光神社」は郷土の義民「安藤忠蔵氏」の偉業を讃える祠。「忠魂社」は戦時中に詫間に設けられた忠魂神社を承継した祠。「恵比寿神社」は地元企業人からの商売繁盛祈念要請を受けた祠。「宗良親王社」は史実として当宮滞在の履歴があるため、これを顕彰する祠であり、いずれもが近年になってから勧請されたものだという。

その他、「宗光神社」は郷土の義民「安藤忠蔵氏」の偉業を讃える祠。「忠魂社」は戦時中に詫間に設けられた忠魂神社を承継した祠。「恵比寿神社」は地元企業人からの商売繁盛祈念要請を受けた祠。「宗良親王社」は史実として当宮滞在の履歴があるため、これを顕彰する祠であり、いずれもが近年になってから勧請されたものだという。

香川県三豊市から徳島県三好市山城町に南北に連なる「高良神社ベルト地帯」。この地域には10社以上の高良神社(境内社を含む)が密集していることが、これまでの調査で分かってきた。

<香川県の高良神社ベルト地帯>

香川県の高良神社①――財田西の高良神社

香川県の高良神社②――山本町辻の菅生神社・境内社

香川県の高良神社③――観音寺市の琴弾八幡宮・境内社

香川県の高良神社④ーー本山の高良神社香川県の高良神社⑥ーー船越八幡神社・境内社

香川県の高良神社⑦ーー観音寺市原町野田

その真っただ中、三豊市詫間町に旧郷社・浪打八幡宮(なみうちはちまんぐう)が鎮座している。祭神は応神天皇、仲哀天皇、神功皇后。創建は604年、推古天皇治世下において高村親王(一説には敏達天皇皇子の竹田皇子とも云われる)が讃岐詫間の地を訪れた際、八幡神が親王の夢枕に立たれ、その宣託を受けて詫間の地に社を創建したと伝えられている。

4年前(2019年8月)、高良神社を求めて浪打八幡宮を訪れたことがある。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)には「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)と書かれている。それを根拠に期待を込めて足を運んだのだが、境内を探しても残念ながら高良神社は見当たらなかった。

現在、境内社として見られるのは、宗光神社・高津神社・恵比寿神社・忠魂社、そして宗良親王(後醍醐天皇皇子)を祀る宗良親王社などである。かつて存在したはずの高良祠はどうなったのだろうか。3年前にも、高知県四万十市の不破八幡宮にあったはずの高良神社が今は境内に見つからないという「四万十市の不破八幡宮――消えた高良神社」の問題について、当ブログで書いたことがあった。香川県でもまた「消えた高良神社問題」に直面することになったのである。当時は調べるすべもなく、手がかりもなくてそのままになっていたのだが、つい最近、有力な情報が寄せられ、歴史の扉が開かれることになる。

4年前(2019年8月)、高良神社を求めて浪打八幡宮を訪れたことがある。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)には「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)と書かれている。それを根拠に期待を込めて足を運んだのだが、境内を探しても残念ながら高良神社は見当たらなかった。

現在、境内社として見られるのは、宗光神社・高津神社・恵比寿神社・忠魂社、そして宗良親王(後醍醐天皇皇子)を祀る宗良親王社などである。かつて存在したはずの高良祠はどうなったのだろうか。3年前にも、高知県四万十市の不破八幡宮にあったはずの高良神社が今は境内に見つからないという「四万十市の不破八幡宮――消えた高良神社」の問題について、当ブログで書いたことがあった。香川県でもまた「消えた高良神社問題」に直面することになったのである。当時は調べるすべもなく、手がかりもなくてそのままになっていたのだが、つい最近、有力な情報が寄せられ、歴史の扉が開かれることになる。

天神神社は岐阜県瑞穂市居倉にある神社である。旧社格は郷社。倭姫命が滞在した「伊久良河宮(いくらがわのみや)」の跡とされ、元伊勢の一つとなっている。正史『日本書記』や『倭姫命(やまとひめのみこと)世紀』等に次のように書かれている。

「垂仁天皇の時、倭姫命に命ぜられ、伊賀、近江を経て、美濃の居倉に四年間留まられ、伊勢に遷宮された」

垂仁天皇から命を受けた娘の倭姫命が天照大神を祀る地を探し、この地にたどり着いたという。それがいつの時代なのか正確には分からないが、その痕跡はあるのだろうか。『岐阜県の歴史』(2000年)を開いても、それらしいことは何も書かれていない。しかし、周辺地図を確認してみると、方八町程度の正方形の土地の北辺中央に伊久良河宮跡が位置し、南辺を古代官道が通っていた。宮殿らしきものがあってもおかしくないロケーションである。

その跡地に、高皇産霊神・神皇産霊神の天神御二柱を祭神として斉き祀ることから、社号を「天津神神社」と古書に記されている。本来、天神とは学問の神様・菅原道真のことではなく、神代の時代に活躍した天津神のことなのである。相殿に誉田別命、外27柱を合祀する。 神社境内の奥には、神が宿る御船代石(みふなしろいし)と呼ばれる石が2つ安置されている。その北側に天照大神、西側には倭姫命が祀られている。東側の境内社は愛知県や岐阜県などに多い白山神社のようだ。また付近からは神獣鏡の破片(福富茂直宮司所蔵)が出土しており、古い時代の痕跡を確かに残しているようだ。

伊久良河宮跡は、伊勢神宮のふるさととして伊勢神宮から尊崇されており、今でもお使いの方が参拝にいらっしゃるという。

<歴史>

『倭姫命世記』によれば、垂仁天皇10年、倭姫命が天照大神の御霊代を祀る地を探し、淡海国坂田宮より美濃国伊久良河の地にたどり着き、この地に4年滞在したと伝えるが、当神社はこの時伊久良河宮としてこの地に宮殿が造られたのが始まりと伝えられ、また本殿右にある御船代石(みふなしろいし)はその時に天照大神の神輿を安置した跡とも伝える。ちなみにその後、倭姫命は生津から2艘の木船で川を下り、尾張国神戸(現一宮市)にたどり着き、中島宮に滞在することとなる(『世記』)。

社伝によれば、社殿建立以前は一帯が禁足地とされ、御船代石を憑代に祭祀が行われていたというが、御船代石の周囲からは神獣文鏡6面や硬玉製を始めとする30個余りの勾玉が出土しており、古代の祭祀遺跡であると見られている。

江戸時代には旗本の青木氏の崇敬を受け、現在の本殿は元禄年間(1688年ー1704年)の造替である。明治以前は「伊久良河宮 天神宮」や「天津神神社」とも呼ばれていたが、明治6年(1873年)、「天神神社」に改称して郷社に列した。

残暑どころか猛暑続きの日々。神社巡りも厳しい季節だ。今年初めて茅の輪を作り、輪抜け様を行った高知市神田の三所神社。神社通の方ならこの神社名で熊野系の神社ではないかとイメージできるのではないか。

鳥居横の掲示板に御祭神が書かれている。伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)、速玉之男大神(はやだまのおのおおかみ)、事解之男大神(ことさかのおのおおかみ)。間違いなく紀州熊野三山の三神が祀られているようだ。三柱の神様を祀ることから三所神社と呼ばれるのだろう。

高知県には多くの熊野神社があり、高知市内にも次のような熊野系神社が目につく。

高知市鷹匠町2-4-26 熊野神社(山内神社境内社)

鳥居横の掲示板に御祭神が書かれている。伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)、速玉之男大神(はやだまのおのおおかみ)、事解之男大神(ことさかのおのおおかみ)。間違いなく紀州熊野三山の三神が祀られているようだ。三柱の神様を祀ることから三所神社と呼ばれるのだろう。

高知県には多くの熊野神社があり、高知市内にも次のような熊野系神社が目につく。

高知市鷹匠町2-4-26 熊野神社(山内神社境内社)

高知市比島町2丁目 四社神社・熊野神社

高知市鏡上的渕違野 熊野神社

高知市鏡去坂 熊野十二所神社

高知市鏡的渕 熊野神社

これらに加えて、高知市神田の三所神社も熊野系ということになるだろう。なぜ、熊野神社が多いのか。いつ頃、どういう経緯で高知県に入ってくることになったのか。興味は尽きないが、また回を改めて書いてみたい。

これらに加えて、高知市神田の三所神社も熊野系ということになるだろう。なぜ、熊野神社が多いのか。いつ頃、どういう経緯で高知県に入ってくることになったのか。興味は尽きないが、また回を改めて書いてみたい。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ