図書館で『高知県高岡郡津野町 宮谷郷土史 津野山郷山峡集落の記録と取り巻く環境』(川田清雄編集、平成24年)と題する本を見つけた。『宮谷郷土史』といっても、高知県民でさえどこのことかピンとこない人も多いだろう。だがこの時、もしかしたら筑紫神社のことが書かれているかもしれないとのインスピレーションが働いた。史料が少なくて実体をつかみきれずにいた津野山町の筑紫神社のことである。

『宮谷郷土史』掲載の年表から筑紫神社に関連する出来事のみをピックアップしてみる。

1670(寛文10)宮谷菅ケ谷に八王寺社、筑紫神社を勧請(神社台帳)本願野村五右衛門

1704(宝永1)宮谷 建立筑紫権現社一宇 本願川田久之丞

1779(安永8)宮谷 建立筑紫大権現一宇 本願河田重助 河田三郎右衛門

1780(安永9)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 神主村田和泉 村田周防

1805(文化2)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一門 霜月朔 社人村田豊後正 筆尊聚院

1839(天保10)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 本願川田曽助 名本川田藤蔵

1872(明治5)11月3日 神官船戸秋田最中謹記

八王子宮、六十余社、筑紫神社、天神社、十二神社、津野神社、若宮神社二社、星神社、峯大元神社、須賀神社、六十余神社、山積神社、稲荷神社(大元神社に合祀してある神名とおもわれる)

1910(明治43)宮谷 大元神社に合祀神社 明治43年庚戌11月18日合祀す

八王子神社、六十余神社、十二社神社、筑紫神社、軻遇突知神社、姫若宮神社、鍛冶屋天神、地主若宮神社、川田野村若宮神社、龍石神社

大元神社略歴

古老の言に曰く、元此の大元神社は藤原津野経高が延喜13年梼原へ居を構えたる翌14年津野の家臣藤原時景と云う武士が、宮谷の山の上穴神山の宕(ほら)に、奉祭したのが始まり、その後(年代不詳)上谷へ移してお祭りしていた。

菅ケ谷の八王子神社があった現社地へ、嘉永6年に遷宮したものである。

この嘉永6年(1853)の遷宮では大元三社大明神、六十余尊、八王子大明神その他の神々が合祀され、神格が一番高い天の御中主を祭神とする大元神社が社名となっている。この段階では筑紫神社は合祀されておらず、江戸期は「筑紫権現」「筑紫大権現」と呼ばれ崇敬されてきたことが年表から感じ取れる。

実際に合祀された時期については、明治5年以前ないしは明治43年のいずれかと考えられるが、どちらとも取れる記述であった。

| 筑紫神社は高知県にもあった① |

| 筑紫神社は高知県にもあった② |

| 筑紫神社は高知県にもあった③ |

『宮谷郷土史』掲載の年表から筑紫神社に関連する出来事のみをピックアップしてみる。

1670(寛文10)宮谷菅ケ谷に八王寺社、筑紫神社を勧請(神社台帳)本願野村五右衛門

1704(宝永1)宮谷 建立筑紫権現社一宇 本願川田久之丞

1779(安永8)宮谷 建立筑紫大権現一宇 本願河田重助 河田三郎右衛門

1780(安永9)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 神主村田和泉 村田周防

1805(文化2)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一門 霜月朔 社人村田豊後正 筆尊聚院

1839(天保10)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 本願川田曽助 名本川田藤蔵

1872(明治5)11月3日 神官船戸秋田最中謹記

八王子宮、六十余社、筑紫神社、天神社、十二神社、津野神社、若宮神社二社、星神社、峯大元神社、須賀神社、六十余神社、山積神社、稲荷神社(大元神社に合祀してある神名とおもわれる)

1910(明治43)宮谷 大元神社に合祀神社 明治43年庚戌11月18日合祀す

八王子神社、六十余神社、十二社神社、筑紫神社、軻遇突知神社、姫若宮神社、鍛冶屋天神、地主若宮神社、川田野村若宮神社、龍石神社

大元神社略歴

古老の言に曰く、元此の大元神社は藤原津野経高が延喜13年梼原へ居を構えたる翌14年津野の家臣藤原時景と云う武士が、宮谷の山の上穴神山の宕(ほら)に、奉祭したのが始まり、その後(年代不詳)上谷へ移してお祭りしていた。

菅ケ谷の八王子神社があった現社地へ、嘉永6年に遷宮したものである。

この嘉永6年(1853)の遷宮では大元三社大明神、六十余尊、八王子大明神その他の神々が合祀され、神格が一番高い天の御中主を祭神とする大元神社が社名となっている。この段階では筑紫神社は合祀されておらず、江戸期は「筑紫権現」「筑紫大権現」と呼ばれ崇敬されてきたことが年表から感じ取れる。

実際に合祀された時期については、明治5年以前ないしは明治43年のいずれかと考えられるが、どちらとも取れる記述であった。

PR

NHK朝の連続テレビ小説『らんまん』で神社合祀令の話題が登場した。 南方熊楠や柳田国男が反対運動を展開したこともよく知られている。明治39年(1906年)の神社合祀令によって、存立の難しい多くの無格社などが、地域の中心的郷社などに合祀され、神社整理が全国的に進められた。

三豊市宅間町の浪打八幡宮もまた旧郷社である。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)に「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)とあることから、明治末期の神社合祀、ないしはそれ以前に境内社となったものであろう。

面白いことに、高良祠と武内祠が並列して存在することから、「高良神社の謎」シリーズでずっと問題提起されてきた、高良玉垂命と武内宿禰命が同一神ではないことが分かる。実は武内宿禰命については境内社・高津神社に祀られている。

三豊市宅間町の浪打八幡宮もまた旧郷社である。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)に「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)とあることから、明治末期の神社合祀、ないしはそれ以前に境内社となったものであろう。

面白いことに、高良祠と武内祠が並列して存在することから、「高良神社の謎」シリーズでずっと問題提起されてきた、高良玉垂命と武内宿禰命が同一神ではないことが分かる。実は武内宿禰命については境内社・高津神社に祀られている。

高良玉垂命を祭神とする高良神社はどこへ行ったのだろうか。浪打八幡宮の吉田宮司によると、同じく高津神社に合祀されているらしい。「『高良神社』は筑後国一の宮で、……武内宿禰に比定する説もあって随神としての性格もある様です。そこで、当宮境内社『高津神社』に高良の祠を応神天皇を支えた随神として合祀されたと思われます」とのこと。

さて、「西讃府志」に記載されていた摂社神社(9祠)は、「皇子祠(崇徳天皇系)」、「白髭祠(猿田彦系)」、「宇治皇子祠(応神天皇系)」、「宇禮姫、久禮姫祠(八幡神系)」、「高良祠(八幡神系)」、「松童祠(八幡神系)」、「武内祠(応神天皇系)」、「竈殿祠(釜戸神事系)」という形で分類することが出来ます。

……(中略)……

これ以外の祠、すなわち「西讃府志」で言う「皇子祠、白髭祠、宇治皇子祠、宇禮姫祠、久禮姫祠、高良祠、松童祠、武内祠」は、天皇系あるいは八幡神(軍神)系として同じ流れを汲む神として合祀の対象とされました。

合祀の祠として「高津神社」が選ばれたのは応神天皇が同神社の御祭神であることに加え、この社が大阪難波宮の跡地に位置していることがあったようです。当宮の由緒記に「敏達天皇の化身としての木像が難波の海から詫間の海にやってきて、この化身像を祀ることを要請した」と書かれていた為です。

疑問は残るものの、境内社・高津神社に合祀されているとの見解で、浪打八幡宮の「消えた高良神社問題」は一応の結論が出たということになりそうだ。かつて旧本殿全焼、境内摂社類焼という状況のもと、9つの祠(境内社)の再編(合祀)が進められたようである。

その他、「宗光神社」は郷土の義民「安藤忠蔵氏」の偉業を讃える祠。「忠魂社」は戦時中に詫間に設けられた忠魂神社を承継した祠。「恵比寿神社」は地元企業人からの商売繁盛祈念要請を受けた祠。「宗良親王社」は史実として当宮滞在の履歴があるため、これを顕彰する祠であり、いずれもが近年になってから勧請されたものだという。

その他、「宗光神社」は郷土の義民「安藤忠蔵氏」の偉業を讃える祠。「忠魂社」は戦時中に詫間に設けられた忠魂神社を承継した祠。「恵比寿神社」は地元企業人からの商売繁盛祈念要請を受けた祠。「宗良親王社」は史実として当宮滞在の履歴があるため、これを顕彰する祠であり、いずれもが近年になってから勧請されたものだという。

香川県三豊市から徳島県三好市山城町に南北に連なる「高良神社ベルト地帯」。この地域には10社以上の高良神社(境内社を含む)が密集していることが、これまでの調査で分かってきた。

<香川県の高良神社ベルト地帯>

香川県の高良神社①――財田西の高良神社

香川県の高良神社②――山本町辻の菅生神社・境内社

香川県の高良神社③――観音寺市の琴弾八幡宮・境内社

香川県の高良神社④ーー本山の高良神社香川県の高良神社⑥ーー船越八幡神社・境内社

香川県の高良神社⑦ーー観音寺市原町野田

その真っただ中、三豊市詫間町に旧郷社・浪打八幡宮(なみうちはちまんぐう)が鎮座している。祭神は応神天皇、仲哀天皇、神功皇后。創建は604年、推古天皇治世下において高村親王(一説には敏達天皇皇子の竹田皇子とも云われる)が讃岐詫間の地を訪れた際、八幡神が親王の夢枕に立たれ、その宣託を受けて詫間の地に社を創建したと伝えられている。

4年前(2019年8月)、高良神社を求めて浪打八幡宮を訪れたことがある。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)には「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)と書かれている。それを根拠に期待を込めて足を運んだのだが、境内を探しても残念ながら高良神社は見当たらなかった。

現在、境内社として見られるのは、宗光神社・高津神社・恵比寿神社・忠魂社、そして宗良親王(後醍醐天皇皇子)を祀る宗良親王社などである。かつて存在したはずの高良祠はどうなったのだろうか。3年前にも、高知県四万十市の不破八幡宮にあったはずの高良神社が今は境内に見つからないという「四万十市の不破八幡宮――消えた高良神社」の問題について、当ブログで書いたことがあった。香川県でもまた「消えた高良神社問題」に直面することになったのである。当時は調べるすべもなく、手がかりもなくてそのままになっていたのだが、つい最近、有力な情報が寄せられ、歴史の扉が開かれることになる。

4年前(2019年8月)、高良神社を求めて浪打八幡宮を訪れたことがある。『西讃府志』(旧丸亀藩京極家編、昭和四年)には「皇子祠 白髭祠 宇治皇子祠 宇禮姫祠 久禮姫祠 高良祠 松童祠 武内祠 竈殿祠 以上九祠共ニ八幡宮社頭ニアリ」(P530)と書かれている。それを根拠に期待を込めて足を運んだのだが、境内を探しても残念ながら高良神社は見当たらなかった。

現在、境内社として見られるのは、宗光神社・高津神社・恵比寿神社・忠魂社、そして宗良親王(後醍醐天皇皇子)を祀る宗良親王社などである。かつて存在したはずの高良祠はどうなったのだろうか。3年前にも、高知県四万十市の不破八幡宮にあったはずの高良神社が今は境内に見つからないという「四万十市の不破八幡宮――消えた高良神社」の問題について、当ブログで書いたことがあった。香川県でもまた「消えた高良神社問題」に直面することになったのである。当時は調べるすべもなく、手がかりもなくてそのままになっていたのだが、つい最近、有力な情報が寄せられ、歴史の扉が開かれることになる。

延喜式に筑前国(福岡県)の竈門神社のルビが「トマト」になっていたという報告(「竈門神社」は蕃茄の神社?―「延喜式」によれば―)を受け、『国史大系』延喜式を開いて調べてみた。「カマト」「カマカト」となっており、実際には濁点をつけて読むのかもしれないが、「トマト」というルビはなかった。写本による違いであろうか。あるいは原文改定がなされたものだろうか。

それはさておき、ふと竈門神社の上段を見たら、筑後国(福岡県)の高良玉垂命神社の記載がある。ルビを確認して驚いた。現代の「こうら」読みに近く主流と考えてきた「カワラ」以外に、「タカラ」「タカワラ」「タカンラ」などもあるではないか。”高良神社余話①~③ーーどう読む? 「こうら」 or 「たから」”問題が再浮上してきた。

これまでは故なしと思ってきた「タカラ」読みに、意外にも文献的根拠が存在していたのである。「タカンラ」という読み方も、いかにもありそうだ。「〇〇ン〇〇」の「ン」は所有格の「の」が促音化したもので、「ラ」は神様を表す接尾語と考えれば「高(タカ)の神」といったニュアンスになる。

『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)の中でも、高良大社や月読神社が「タカガミさん」と呼ばれていることが紹介されており、現地の伝承とも通じる内容がある。もしかしたら古くは「たから」読みが存在していたという可能性も否定できなくなってきた。仮にそれが間違いであったとしても、そのような写本が存在していたという事実は尊重しなければならない。

当たり前と思っていたことが、必ずしも根拠が確かなものとは限らない。「壹」は「臺」の誤りなりと決めつけてきた「邪馬台国」論争がそうであった。思い込みや先入観を廃して、常に謙虚に真理を探求する姿勢を持ちたいものである。

『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)の中でも、高良大社や月読神社が「タカガミさん」と呼ばれていることが紹介されており、現地の伝承とも通じる内容がある。もしかしたら古くは「たから」読みが存在していたという可能性も否定できなくなってきた。仮にそれが間違いであったとしても、そのような写本が存在していたという事実は尊重しなければならない。

当たり前と思っていたことが、必ずしも根拠が確かなものとは限らない。「壹」は「臺」の誤りなりと決めつけてきた「邪馬台国」論争がそうであった。思い込みや先入観を廃して、常に謙虚に真理を探求する姿勢を持ちたいものである。

徳島県三好市山城町は高良神社の密集地帯である。『山城谷村史』(山城町史編集委員会、昭和34年)に記載された村内の神社一覧表には、高良神社が5社も書かれていた。その調査は3年前(2018年)の夏に行って、山城町内の相川・末貞・佐連・瀬貝西の4社までは現地を実見することができた。だが、最後の尾又地区だけはいくら探しても見つけることができなかった。今回はその再チャレンジ編である。

今年も全国的に連日の集中豪雨であるが、山城町の白川谷川沿いは3年前の西日本豪雨でも相当の被害を被っている。がけ崩れの起きた山肌はコンクリートで固められたところもあるが、当面は緑の森が戻ることはない。そのような災害の傷跡を横目に見ながら尾又地区へと山道を登っていく。

やはり簡単には見つかりそうにない。集落の最上部まで登っていっても神社の鳥居さえ見かけないので、地元の人に尋ねてみたが高良神社については全く知らない様子。高い場所からのぞき込むように集落を見下ろしてみたが、それらしき建物も見えない。大豊町桃原(高知県)の集落も急な斜面を切り拓いて、よくこのような場所に生活しているものだと感心したものだが、山城町尾又(徳島県)はさらに急な斜面を開墾しており、道路のふちに立つと断崖絶壁のような恐怖すら感じる。地元の人からの情報も得られず、本当に高良神社があるのだろうかと疑いが湧いてきた。

八方ふさがりとなり、日も傾いてきた状況で、ふとグーグルマップ上に「神社」と出ている場所を思い出した。3年前にも、高良神社の鎮座地ではないかと予想した所だ。一度は下から登ろうと試みたが途中で道が途絶え、たどり着くことができなかった。

今回は新たなインスピレーションがあった。集落の上方から道がつながっているのではないかという推理である。第一候補の道に入るも、すぐに柵で道が閉じられている。やむを得ず、もう一つ上の道から進んでいった。人が住んでいないような民家の前を横切りながら、目的の場所には近づいている感覚はある。だが、民家を過ぎると道は消え、目の前には森林が横たわる。よく見ると森を下っていく石段があった。日没前であったが、光が差し込まず暗闇へと続く階段である。ここを降りていくしかない。

足元に気を付けながら進んでいくと、暗闇の中に突然、鳥居と社殿らしきものが現れた。扁額に書かれていたのは「高良神社」である。3年越しの宿題をついに解決することができた。尾又にも高良神社が実在したのである。これで三好市山城町の高良神社5社をコンプリート。かつての相川名・末貞名・佐連名・瀬貝名・尾又名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。「一名(みょう)一高良」といった様相を示していたことが分かる。

山城町尾又の高良神社の祭神は高良玉垂命や武内宿禰などではなく、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)――「海幸山幸」の神話に登場する山幸彦である。神社そのものを隠すだけでは足らず、祭神すらも隠そうとしているかのようだ。わずか十数名の集落でありながら、神社自体の手入れはなされているように見えた。

高良神社の鎮座地として2つのタイプがあることを以前言及したことがある。①河口津・川津に付随するような場所(海彦型)と、②平家の落ち武者伝承でもありそうな山中(山彦型)の2種類である。前回紹介した大豊町桃原の高羅大夫社や山城町の高良神社群は②のタイプに分類される。

さて、帰り道が第一候補の道とつながっているか確認してみた。やはり、こちらが本来の参道となる道のようだが、二重の柵でふさがれていることが分かった。「御用のない者、通しゃせぬー♪」のようである。闇に包まれた高良神社の存在に何かしら畏敬の念すら覚えつつ、夕暮れの尾又を後にした。

| <徳島県の高良神社の密集地帯> |

| 徳島県の高良神社①ーー三好市山城町相川 |

| 徳島県の高良神社②ーー三好市山城町末貞 |

| 徳島県の高良神社③ーー三好市山城町佐連 |

| 徳島県の高良神社④ーー三好市山城町瀬貝西 |

| 徳島県の高良神社⑤ーー三好市山城町尾又 |

| 徳島県の高良神社⑥ーー美馬市脇町の脇人神社境内社 |

| 徳島県の高良神社⑦ーー鴨神社の境内社・国瑞彦神社に合祀されていた |

今年も全国的に連日の集中豪雨であるが、山城町の白川谷川沿いは3年前の西日本豪雨でも相当の被害を被っている。がけ崩れの起きた山肌はコンクリートで固められたところもあるが、当面は緑の森が戻ることはない。そのような災害の傷跡を横目に見ながら尾又地区へと山道を登っていく。

やはり簡単には見つかりそうにない。集落の最上部まで登っていっても神社の鳥居さえ見かけないので、地元の人に尋ねてみたが高良神社については全く知らない様子。高い場所からのぞき込むように集落を見下ろしてみたが、それらしき建物も見えない。大豊町桃原(高知県)の集落も急な斜面を切り拓いて、よくこのような場所に生活しているものだと感心したものだが、山城町尾又(徳島県)はさらに急な斜面を開墾しており、道路のふちに立つと断崖絶壁のような恐怖すら感じる。地元の人からの情報も得られず、本当に高良神社があるのだろうかと疑いが湧いてきた。

八方ふさがりとなり、日も傾いてきた状況で、ふとグーグルマップ上に「神社」と出ている場所を思い出した。3年前にも、高良神社の鎮座地ではないかと予想した所だ。一度は下から登ろうと試みたが途中で道が途絶え、たどり着くことができなかった。

今回は新たなインスピレーションがあった。集落の上方から道がつながっているのではないかという推理である。第一候補の道に入るも、すぐに柵で道が閉じられている。やむを得ず、もう一つ上の道から進んでいった。人が住んでいないような民家の前を横切りながら、目的の場所には近づいている感覚はある。だが、民家を過ぎると道は消え、目の前には森林が横たわる。よく見ると森を下っていく石段があった。日没前であったが、光が差し込まず暗闇へと続く階段である。ここを降りていくしかない。

足元に気を付けながら進んでいくと、暗闇の中に突然、鳥居と社殿らしきものが現れた。扁額に書かれていたのは「高良神社」である。3年越しの宿題をついに解決することができた。尾又にも高良神社が実在したのである。これで三好市山城町の高良神社5社をコンプリート。かつての相川名・末貞名・佐連名・瀬貝名・尾又名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。「一名(みょう)一高良」といった様相を示していたことが分かる。

山城町尾又の高良神社の祭神は高良玉垂命や武内宿禰などではなく、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)――「海幸山幸」の神話に登場する山幸彦である。神社そのものを隠すだけでは足らず、祭神すらも隠そうとしているかのようだ。わずか十数名の集落でありながら、神社自体の手入れはなされているように見えた。

高良神社の鎮座地として2つのタイプがあることを以前言及したことがある。①河口津・川津に付随するような場所(海彦型)と、②平家の落ち武者伝承でもありそうな山中(山彦型)の2種類である。前回紹介した大豊町桃原の高羅大夫社や山城町の高良神社群は②のタイプに分類される。

さて、帰り道が第一候補の道とつながっているか確認してみた。やはり、こちらが本来の参道となる道のようだが、二重の柵でふさがれていることが分かった。「御用のない者、通しゃせぬー♪」のようである。闇に包まれた高良神社の存在に何かしら畏敬の念すら覚えつつ、夕暮れの尾又を後にした。

東京オリンピックも無事閉幕となり、修正前のカレンダーで「山の日」になっていた8月11日には山に登る予定にしていた。3年前の調査で発見することのできなかった長岡郡大豊町桃原の高羅大夫社を確認しておこうと思ったのだ。高羅大夫社を実見すれば、高知県内の高良神社はコンプリート(完全踏破)である。

国道439号線から大豊町桃原へ入っていく登り口を、うかつにも通り過ぎでしまって、32号線に入って引き返すように山道へ進入していった。先日の台風の影響だろうか。道のいたるところに木の枝が散乱している。本当ならば通行止めになっていて、車数台が停められ作業中の道を何とか通らせてもらうことになった。本来のルートへ合流する部分は路肩が崩れ、細くなっていた。冷汗ものである。

国道439号線から大豊町桃原へ入っていく登り口を、うかつにも通り過ぎでしまって、32号線に入って引き返すように山道へ進入していった。先日の台風の影響だろうか。道のいたるところに木の枝が散乱している。本当ならば通行止めになっていて、車数台が停められ作業中の道を何とか通らせてもらうことになった。本来のルートへ合流する部分は路肩が崩れ、細くなっていた。冷汗ものである。

集落の最上部まで登ってきて、道の広い場所に駐車し、徒歩で周辺を調べる。前回同様、若宮八幡宮はすぐに見つかるのだが、その東方にあるはずの高羅大夫社への道が分からない。事前に地図上の位置は把握しているつもりだったが、標高差のある山の斜面なので勝手が違うようだ。私道なのではないかと思えるような道から入っていくのが正解だった。柿の木に半分隠れた鳥居とそれらしき社殿が見えてきた。

鳥居の扁額には確かに「高羅大夫社」とある。祭神不明であり高良神社と表記が異なるところに若干の疑問は残るが、四万十市蕨岡の高良神社の祭神がかつては「大夫天皇」または「大武天皇」と呼ばれていた。また高良神社の密集地帯である徳島県三好市山城町と隣接し、山道で繋がれている。高麗系の氏族との関連も考えられないことはないが、現段階では高良神社の一つと判断する。

“長岡郡大豊町桃原には上村姓がいっぱい”で紹介したが、この地区のほとんどは上村さんばかりである。高羅大夫社の建立願主も上村茂仁と刻まれている。さらによく見ると社殿の屋根に描かれている紋は「三階菱」――豊永氏(清和源氏小笠原氏流)の家紋であろうか。

大豊町は大杉と豊永の名前を合わせたものであり、桃原はかつての豊永郷に含まれる。小笠原備中守豊永の末裔で、豊永の姓は肥前松浦郡豊永庄に由来していると記録にある。現在も熊本県玉名郡に豊永という地域があり、球磨郡にもかつては豊永郷があった(相良家文書、平河家文書)。そうなると桃原の上村氏も人吉相良氏初代相良長頼の四男頼村を祖とする上村氏に関係があるのではないかとの可能性も見えてくる。

天御中主尊を祭神とする妙見社は明治になって星神社に名称変更されているが、高知県下約60社中の13社が大豊町に集中している。熊本県の八代神社(妙見宮)をはじめとする九州方面からの妙見信仰が高知県内で最初に根付いたところが大豊町(旧豊永郷)だったようである。

同時代史料ではないにしても、660年の創建を伝える大豊町桃原の参大妙見社の棟札(“長岡郡大豊町に斉明6年棟札があった①〜④”)の存在や、大宝二年(702年)棟札(熊野十二所神社所蔵)に上村姓が見えることから、この上村一族が大豊町桃原の地で、古くから妙見社および熊野十二所神社、さらには高羅大夫社を祀ってきたのではないかと推測できる。隣接する徳島県三好市山城町の高良神社群との対比も視野に入れて検討する必要がありそうだ。

愛媛県最南端に鎮座する高良神社の話題で3回シリーズになるとは、自分でも予想していなかった。現地を踏むことによってインスピレーションを与えられたのかもしれない。意外にも、南宇和郡愛南町は高知県との縁が深いようだ。

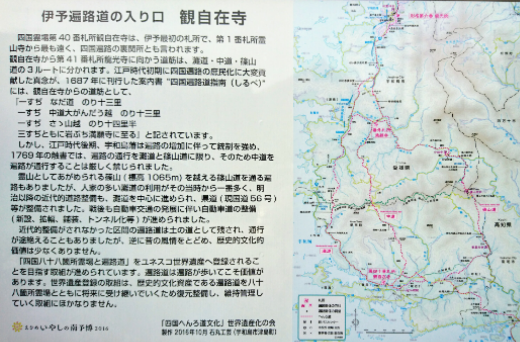

承平年中(931~938年)に作られたとされる『倭名類聚抄』によると、土佐国7郡で郷名43が記載されている。そのうち幡多郡には大方郷・鯨野郷・山田郷・枚田郷・宇和郷の5つの郷があった。これらの郷が現在のどこを指しているかは諸説あるが、宇和郷について、①愛媛県南宇和郡一帯という説と、②旧中村町全域(中村、不破、右山、角崎)と、後川を隔てた対岸一帯(現四万十市)とみる説とがある。愛媛県民に忖度(そんたく)しているのか、①の説は高知県の研究者もあまり強く主張してこなかった。

実はこの説には有力な根拠が存在する。平安時代から鎌倉・室町時代にかけて、比叡山延暦寺の三大門跡の一つである青蓮院の荘園が南宇和の地にあり、「御荘」という地名はそこに由来する。御荘八幡神社の東方約400mの場所には四国八十八ヶ所・第40番札所である平城山薬師院観自在寺があり、愛媛県最初の霊場とされる。この観自在寺について、青蓮院門跡の尊円親王(1298~1356年)が編纂した青蓮院の寺務記録『門葉記』には「壱所土佐国観自在寺」(6巻139頁)と記されている。寛喜元年(1229年 )8月11日の記録である。

古代における幡多郡は現在の高知県幡多郡の郡域よりもっと広かったとされている。高岡郡の西半分をも含み、愛媛県南宇和郡まで含んでいた可能性すら出てきた。それは波多国造が治めた領域の延長上にあり、藤原氏の支配を経て九条家、一条家の荘園「幡多荘」へと連なっていく。この幡多荘の中に宇和郷に相当する地名が見当たらないことから、幡多五郷のうち宇和郷が比叡山延暦寺末寺である青蓮院の荘園となったと推測される。

16世紀末には完全に伊予国に属しているようだが、『門葉記』の記録を信頼すると、古くは土佐国幡多郡と同一文化圏に南宇和郡愛南町付近が含まれていたと考えることができるのである。つまり、御荘八幡神社境内社・高良神社は伊予国最南端に孤立して鎮座していたわけではなく、高良神社の密集地帯である幡多郡の同一信仰圏に含まれていたとするのが理性的な判断ではなかろうか。

| ▲左から御荘八幡神社、高良神社、八坂神社 |

承平年中(931~938年)に作られたとされる『倭名類聚抄』によると、土佐国7郡で郷名43が記載されている。そのうち幡多郡には大方郷・鯨野郷・山田郷・枚田郷・宇和郷の5つの郷があった。これらの郷が現在のどこを指しているかは諸説あるが、宇和郷について、①愛媛県南宇和郡一帯という説と、②旧中村町全域(中村、不破、右山、角崎)と、後川を隔てた対岸一帯(現四万十市)とみる説とがある。愛媛県民に忖度(そんたく)しているのか、①の説は高知県の研究者もあまり強く主張してこなかった。

実はこの説には有力な根拠が存在する。平安時代から鎌倉・室町時代にかけて、比叡山延暦寺の三大門跡の一つである青蓮院の荘園が南宇和の地にあり、「御荘」という地名はそこに由来する。御荘八幡神社の東方約400mの場所には四国八十八ヶ所・第40番札所である平城山薬師院観自在寺があり、愛媛県最初の霊場とされる。この観自在寺について、青蓮院門跡の尊円親王(1298~1356年)が編纂した青蓮院の寺務記録『門葉記』には「壱所土佐国観自在寺」(6巻139頁)と記されている。寛喜元年(1229年 )8月11日の記録である。

古代における幡多郡は現在の高知県幡多郡の郡域よりもっと広かったとされている。高岡郡の西半分をも含み、愛媛県南宇和郡まで含んでいた可能性すら出てきた。それは波多国造が治めた領域の延長上にあり、藤原氏の支配を経て九条家、一条家の荘園「幡多荘」へと連なっていく。この幡多荘の中に宇和郷に相当する地名が見当たらないことから、幡多五郷のうち宇和郷が比叡山延暦寺末寺である青蓮院の荘園となったと推測される。

16世紀末には完全に伊予国に属しているようだが、『門葉記』の記録を信頼すると、古くは土佐国幡多郡と同一文化圏に南宇和郡愛南町付近が含まれていたと考えることができるのである。つまり、御荘八幡神社境内社・高良神社は伊予国最南端に孤立して鎮座していたわけではなく、高良神社の密集地帯である幡多郡の同一信仰圏に含まれていたとするのが理性的な判断ではなかろうか。

もう一つ付け加えるならば、高知県唯一の単立の高良神社は四万十市蕨岡に鎮座する。この蕨岡村を出自とするかは不明だが、中世において幡多荘の領主・一条家の家臣団の中に蕨岡氏が名を連ねている。のちに蕨岡家といえば南宇和郡愛南町正木の庄屋が有名になった。そのつながりは明確でないが、愛南町正木も古くは土佐国に含まれていたとすれば、県境を跨(また)ぐという矛盾は解消されるわけで、これらの間に有機的な関連性が見いだせるような気がする。

土佐国と伊予国の境界線がいつ、どのようないきさつで変化したのかは今後の研究課題であるが、江戸時代前期にも土予国境論争が起きており、歴史的にも境界線の変動が何度かあったようである。正しい史実に基づいて正しい歴史観を構築していく必要がありそうだ。

土佐国と伊予国の境界線がいつ、どのようないきさつで変化したのかは今後の研究課題であるが、江戸時代前期にも土予国境論争が起きており、歴史的にも境界線の変動が何度かあったようである。正しい史実に基づいて正しい歴史観を構築していく必要がありそうだ。

前回の“愛媛県の高良神社⑦前編ーー御荘八幡神社 境内社”において書ききれなかった内容を補っていきたい。まずは境内に見当たらなかった日吉神社について。愛媛県神社庁のホームページには御荘八幡神社境内社として高良神社と日吉神社の2社が並び掲載されている。

境内社・八坂神社についての説明が見当たらなかったので、私もてってきり祭神はスサノオまたは牛頭天皇あたりかと思い込んでいた。だが、仁徳天皇を祀っていたと知って逆に納得する部分もある。南宇和地方は若宮神社(祭神:仁徳天皇)の密集地帯(”南宇和郡の若宮神社の祭神は全て仁徳天皇であった”)なのである。

これは高知県でも見られた現象であるが、江戸時代の「若宮インフレーション」(“江戸時代の若宮八幡は先祖を祀っていた”)により、先祖神を祀る神社が若宮と呼ばれ、多く祀られるようになった。愛媛県でも実質は先祖神など仁徳天皇以外を祀る神社のほうがずっと多い。そして、仁徳天皇を祀る若宮神社27社の過半数が南宇和地方に鎮座するという偏在性 を示しているのだ。

すなわち、仁徳天皇を祭神とする若宮神社こそ、本来は高良神社とセットなのであり、「京都の石清水八幡宮にならった」とするのは推測にすぎない。多くの場合、高良神社と若宮神社は八幡神社の脇宮として本殿の左右に対となって鎮座する。御荘八幡神社の2つの境内社も元来は高良玉垂命と仁徳天皇のセットだったと推測され、どういう理由からか、若宮神社が八坂神社に置き換わっていたことになる。

愛媛県には斉明天皇などに関して「故有りて牛頭天皇と号す」との『無量寺文書』の記述が存在する。牛頭天皇はすなわち八坂神社の御祭神でもある。若宮神社についての考察は、高良神社の謎の御祭神・高良玉垂命が何者であるかを探求する一つの手がかりともなる。さらに踏み込んだ研究が求められそうだ。

『愛媛県神社誌』(愛媛県神社庁、昭和49年)で確認したところ、「〔飛地境内神社〕日吉神社(大山咋命) 御荘町平城馬場」(P602)とあることから、別の場所に鎮座していることが判明した。実際に高良神社と並び鎮座している境内社は八坂神社である。この並びは、“徳島県の高良神社②ーー三好市山城町末貞”で紹介した高良神社の脇宮として八坂神社が鎮座していた形態とよく似ている。ブログ『御朱印のじかん』によると、この八坂神社は「大雀命(仁徳天皇)を祀る」「八坂神社の祭神が仁徳天皇とは珍しいですね! もしかしたら。スサノオの間違いかも」とコメントされていた。神社通ならば当然の反応であろう。神社主祭神

大鞆和気命(おほともわけのみこと)息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)湍津姫命(たぎつひめのみこと)神社境内社

高良神社(高良玉垂命)日吉神社(大山咋命)

| ▲左が高良神社、右が八坂神社 |

境内社・八坂神社についての説明が見当たらなかったので、私もてってきり祭神はスサノオまたは牛頭天皇あたりかと思い込んでいた。だが、仁徳天皇を祀っていたと知って逆に納得する部分もある。南宇和地方は若宮神社(祭神:仁徳天皇)の密集地帯(”南宇和郡の若宮神社の祭神は全て仁徳天皇であった”)なのである。

若宮神社は本宮に対して御子神を奉斎する宮の意である。本宮の御分霊を奉斎する宮は本宮に対して今宮、又は新宮と称える。愛媛県における若宮神社は68社。そのうち仁徳天皇を祀る27社中15社が南宇和地方に集中する。しかも、この15社には境内社などは含まれず、全て単立の若宮神社であることからしても、南宇和の特異性が感じ取れる。僭越ながら『愛媛県神社誌』の評価には疑問がありそうだ。

県内には若宮神社は六八社(うち境内社四五社)。住吉若宮(八幡浜)・鎮守若宮(松山)・橘若宮(松山)・若宮護国(宇摩)神社の如く称えて、御祭神等を表示した神社もある。御祭神は四五種類以上を数えられるが、仁徳天皇(大雀命)を奉斎した神社が最も多く、二四社に及ぶ。そのうち南宇和一五社は全部大雀命を奉斎している。これは京都の石清水八幡宮にならったものと思われる。(『愛媛県神社誌』P17)

これは高知県でも見られた現象であるが、江戸時代の「若宮インフレーション」(“江戸時代の若宮八幡は先祖を祀っていた”)により、先祖神を祀る神社が若宮と呼ばれ、多く祀られるようになった。愛媛県でも実質は先祖神など仁徳天皇以外を祀る神社のほうがずっと多い。そして、仁徳天皇を祀る若宮神社27社の過半数が南宇和地方に鎮座するという偏在性 を示しているのだ。

すなわち、仁徳天皇を祭神とする若宮神社こそ、本来は高良神社とセットなのであり、「京都の石清水八幡宮にならった」とするのは推測にすぎない。多くの場合、高良神社と若宮神社は八幡神社の脇宮として本殿の左右に対となって鎮座する。御荘八幡神社の2つの境内社も元来は高良玉垂命と仁徳天皇のセットだったと推測され、どういう理由からか、若宮神社が八坂神社に置き換わっていたことになる。

愛媛県には斉明天皇などに関して「故有りて牛頭天皇と号す」との『無量寺文書』の記述が存在する。牛頭天皇はすなわち八坂神社の御祭神でもある。若宮神社についての考察は、高良神社の謎の御祭神・高良玉垂命が何者であるかを探求する一つの手がかりともなる。さらに踏み込んだ研究が求められそうだ。

高良神社研究を始めた頃、愛媛県は高良神社の空白地帯のように映り、それゆえ疑問に思っていた。「高良神社あるところに九州王朝の影あり」――この仮説に基づいて考察すれば、愛媛県には単立の高良神社は一社もなく、九州王朝とは関係が薄いことになってしまう。

邪馬壹国時代には倭種の国と『魏志倭人伝』に記録され、白村江の戦いでは一軍を派兵した親九州王朝の国が越智国をはじめとする伊予の国々であった。本来ならば多数の高良神社が祀られていてよさそうなものである。根気よく調べていくと、確かに存在していたのである。“愛媛県の高良神社①~⑥”ですでに紹介してきたように、その多くは八幡神社の境内社として祀られていたのだ。

東京オリンピックの開会式をよそに、愛媛県南宇和郡の高良神社を確認するため、単身乗り込んだ。愛南町御荘に鎮座する八幡神社(愛南町平城1534-1)の境内社として高良神社が存在することは数年前から調べはついていた。どうしても見てみたい場所でもあった。

国道56号線沿いに立派な赤い鳥居が見えてきた。鳥居には夏越祭の案内も貼られている。高知県では通常6月30日に輪抜け様として行われるものであるが、ここでは7月30日のようだ。『神社だより』第26号に、今年も新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、「大祓(輪ぬけ夏越祭)の昇段参拝は中止とします」と書かれている。ただし、7月25日~30日の期間、茅の輪の設置はあるとのこと。

さて、境内地からは土器、石器等が発見されており、古くから町指定遺跡とされている。創立未詳だが、永仁3年(1295年)3月に再興の棟札がある。そんな歴史ある八幡神社に境内社として高良神社(祭神:高良玉垂命)が鎮座していたのである。境内社とはいえ、高知県の小さな祠のごときものとは比較にならないほど立派な神社である。

邪馬壹国時代には倭種の国と『魏志倭人伝』に記録され、白村江の戦いでは一軍を派兵した親九州王朝の国が越智国をはじめとする伊予の国々であった。本来ならば多数の高良神社が祀られていてよさそうなものである。根気よく調べていくと、確かに存在していたのである。“愛媛県の高良神社①~⑥”ですでに紹介してきたように、その多くは八幡神社の境内社として祀られていたのだ。

東京オリンピックの開会式をよそに、愛媛県南宇和郡の高良神社を確認するため、単身乗り込んだ。愛南町御荘に鎮座する八幡神社(愛南町平城1534-1)の境内社として高良神社が存在することは数年前から調べはついていた。どうしても見てみたい場所でもあった。

国道56号線沿いに立派な赤い鳥居が見えてきた。鳥居には夏越祭の案内も貼られている。高知県では通常6月30日に輪抜け様として行われるものであるが、ここでは7月30日のようだ。『神社だより』第26号に、今年も新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、「大祓(輪ぬけ夏越祭)の昇段参拝は中止とします」と書かれている。ただし、7月25日~30日の期間、茅の輪の設置はあるとのこと。

さて、境内地からは土器、石器等が発見されており、古くから町指定遺跡とされている。創立未詳だが、永仁3年(1295年)3月に再興の棟札がある。そんな歴史ある八幡神社に境内社として高良神社(祭神:高良玉垂命)が鎮座していたのである。境内社とはいえ、高知県の小さな祠のごときものとは比較にならないほど立派な神社である。

どのようないきさつで境内社となったものか。明治時代末の神社整理令によるものか、それともそれ以前から境内社だったのか。さらに隣の境内社が八坂神社の扁額をかけているのだが、愛媛県神社庁の説明ではもう一つの境内社を「日吉神社(大山咋命)」としている。単なる間違いなのか、それとも一緒に祀られているのだろうか。

また愛媛県の中心地から遠く離れた最も南(南宇和)に位置する意味をどう考えるかなど、考察すべきことはいくつかある。愛媛県の高良神社を紹介するのは久しぶりになるので、その他については、“愛媛県に高良神社は何社あるか?”の記事を参考にしてほしい。

以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続々編である。『安田町・馬路村の文化財ー仏像ー』(高知県地域文化遺産共同調査・活用事業 編、2001年)に城八幡(安田町東島字土居屋敷)の阿弥陀如来立像のことが記録されている。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。しかし、本場九州でも久留米の人々は高良大社のことを「タカガミさん」と呼んでいるという話が『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)110頁で紹介されている。頭ごなしに間違いだと否定することは避けておこう。

“安芸郡安田町東島の城八幡宮にも高良玉垂命”で紹介したように、安田町東島の八幡宮には本尊として阿弥陀如来が安置されているが、御祭神は「応神天皇、神功皇后、高良玉垂命」なのである。この「高良玉垂命」と記載されている横に、あろうことか「たからたまだれのみこと」とルビが振られているのだ。あえてルビを振るからには、何か明確な根拠があるのだろうか。本尊 木造 阿弥陀如来立像

像高七九・二 寄木造(室町時代)創建不詳。

『南路志』に「弥陀八幡城 社記云 安田地頭三河守居城鎮守之由」と見える。祭神応神天皇、神功皇后、高良玉垂命。安田三河守の居城跡に建つ。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。しかし、本場九州でも久留米の人々は高良大社のことを「タカガミさん」と呼んでいるという話が『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)110頁で紹介されている。頭ごなしに間違いだと否定することは避けておこう。

安芸郡のとある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことがある。『新安田文化史』(安田町、1975年)の中で高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあり、この地域では「たから」読みが定着しているようだ。『安田町・馬路村の文化財ー仏像ー』におけるルビ「たからたまだれのみこと」も『新安田文化史』を踏襲したものと考えられる。

ところが、『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)の段階ではルビはついていなかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのか。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか。それとも『南路志』所収、 琉球国から漂着した「高良(たから)長峯」という船頭の名前を参考にしたものか。

沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」読みであることは以前にも紹介した。高良大社については「月読(ツクヨミ)命」との関連も指摘されているだけに、読みにもこだわってみたいところである。

ところが、『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)の段階ではルビはついていなかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのか。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか。それとも『南路志』所収、 琉球国から漂着した「高良(たから)長峯」という船頭の名前を参考にしたものか。

沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」読みであることは以前にも紹介した。高良大社については「月読(ツクヨミ)命」との関連も指摘されているだけに、読みにもこだわってみたいところである。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ