愛媛県最南端に鎮座する高良神社の話題で3回シリーズになるとは、自分でも予想していなかった。現地を踏むことによってインスピレーションを与えられたのかもしれない。意外にも、南宇和郡愛南町は高知県との縁が深いようだ。

承平年中(931~938年)に作られたとされる『倭名類聚抄』によると、土佐国7郡で郷名43が記載されている。そのうち幡多郡には大方郷・鯨野郷・山田郷・枚田郷・宇和郷の5つの郷があった。これらの郷が現在のどこを指しているかは諸説あるが、宇和郷について、①愛媛県南宇和郡一帯という説と、②旧中村町全域(中村、不破、右山、角崎)と、後川を隔てた対岸一帯(現四万十市)とみる説とがある。愛媛県民に忖度(そんたく)しているのか、①の説は高知県の研究者もあまり強く主張してこなかった。

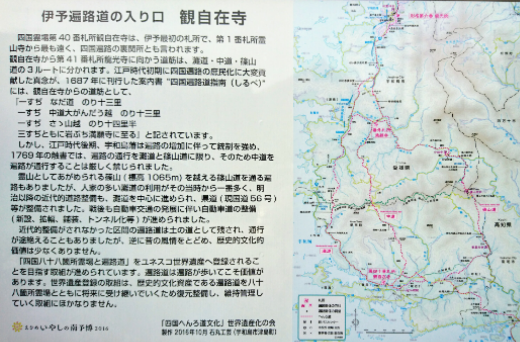

実はこの説には有力な根拠が存在する。平安時代から鎌倉・室町時代にかけて、比叡山延暦寺の三大門跡の一つである青蓮院の荘園が南宇和の地にあり、「御荘」という地名はそこに由来する。御荘八幡神社の東方約400mの場所には四国八十八ヶ所・第40番札所である平城山薬師院観自在寺があり、愛媛県最初の霊場とされる。この観自在寺について、青蓮院門跡の尊円親王(1298~1356年)が編纂した青蓮院の寺務記録『門葉記』には「壱所土佐国観自在寺」(6巻139頁)と記されている。寛喜元年(1229年 )8月11日の記録である。

古代における幡多郡は現在の高知県幡多郡の郡域よりもっと広かったとされている。高岡郡の西半分をも含み、愛媛県南宇和郡まで含んでいた可能性すら出てきた。それは波多国造が治めた領域の延長上にあり、藤原氏の支配を経て九条家、一条家の荘園「幡多荘」へと連なっていく。この幡多荘の中に宇和郷に相当する地名が見当たらないことから、幡多五郷のうち宇和郷が比叡山延暦寺末寺である青蓮院の荘園となったと推測される。

16世紀末には完全に伊予国に属しているようだが、『門葉記』の記録を信頼すると、古くは土佐国幡多郡と同一文化圏に南宇和郡愛南町付近が含まれていたと考えることができるのである。つまり、御荘八幡神社境内社・高良神社は伊予国最南端に孤立して鎮座していたわけではなく、高良神社の密集地帯である幡多郡の同一信仰圏に含まれていたとするのが理性的な判断ではなかろうか。

| ▲左から御荘八幡神社、高良神社、八坂神社 |

承平年中(931~938年)に作られたとされる『倭名類聚抄』によると、土佐国7郡で郷名43が記載されている。そのうち幡多郡には大方郷・鯨野郷・山田郷・枚田郷・宇和郷の5つの郷があった。これらの郷が現在のどこを指しているかは諸説あるが、宇和郷について、①愛媛県南宇和郡一帯という説と、②旧中村町全域(中村、不破、右山、角崎)と、後川を隔てた対岸一帯(現四万十市)とみる説とがある。愛媛県民に忖度(そんたく)しているのか、①の説は高知県の研究者もあまり強く主張してこなかった。

実はこの説には有力な根拠が存在する。平安時代から鎌倉・室町時代にかけて、比叡山延暦寺の三大門跡の一つである青蓮院の荘園が南宇和の地にあり、「御荘」という地名はそこに由来する。御荘八幡神社の東方約400mの場所には四国八十八ヶ所・第40番札所である平城山薬師院観自在寺があり、愛媛県最初の霊場とされる。この観自在寺について、青蓮院門跡の尊円親王(1298~1356年)が編纂した青蓮院の寺務記録『門葉記』には「壱所土佐国観自在寺」(6巻139頁)と記されている。寛喜元年(1229年 )8月11日の記録である。

古代における幡多郡は現在の高知県幡多郡の郡域よりもっと広かったとされている。高岡郡の西半分をも含み、愛媛県南宇和郡まで含んでいた可能性すら出てきた。それは波多国造が治めた領域の延長上にあり、藤原氏の支配を経て九条家、一条家の荘園「幡多荘」へと連なっていく。この幡多荘の中に宇和郷に相当する地名が見当たらないことから、幡多五郷のうち宇和郷が比叡山延暦寺末寺である青蓮院の荘園となったと推測される。

16世紀末には完全に伊予国に属しているようだが、『門葉記』の記録を信頼すると、古くは土佐国幡多郡と同一文化圏に南宇和郡愛南町付近が含まれていたと考えることができるのである。つまり、御荘八幡神社境内社・高良神社は伊予国最南端に孤立して鎮座していたわけではなく、高良神社の密集地帯である幡多郡の同一信仰圏に含まれていたとするのが理性的な判断ではなかろうか。

もう一つ付け加えるならば、高知県唯一の単立の高良神社は四万十市蕨岡に鎮座する。この蕨岡村を出自とするかは不明だが、中世において幡多荘の領主・一条家の家臣団の中に蕨岡氏が名を連ねている。のちに蕨岡家といえば南宇和郡愛南町正木の庄屋が有名になった。そのつながりは明確でないが、愛南町正木も古くは土佐国に含まれていたとすれば、県境を跨(また)ぐという矛盾は解消されるわけで、これらの間に有機的な関連性が見いだせるような気がする。

土佐国と伊予国の境界線がいつ、どのようないきさつで変化したのかは今後の研究課題であるが、江戸時代前期にも土予国境論争が起きており、歴史的にも境界線の変動が何度かあったようである。正しい史実に基づいて正しい歴史観を構築していく必要がありそうだ。

土佐国と伊予国の境界線がいつ、どのようないきさつで変化したのかは今後の研究課題であるが、江戸時代前期にも土予国境論争が起きており、歴史的にも境界線の変動が何度かあったようである。正しい史実に基づいて正しい歴史観を構築していく必要がありそうだ。

PR

前回の“愛媛県の高良神社⑦前編ーー御荘八幡神社 境内社”において書ききれなかった内容を補っていきたい。まずは境内に見当たらなかった日吉神社について。愛媛県神社庁のホームページには御荘八幡神社境内社として高良神社と日吉神社の2社が並び掲載されている。

境内社・八坂神社についての説明が見当たらなかったので、私もてってきり祭神はスサノオまたは牛頭天皇あたりかと思い込んでいた。だが、仁徳天皇を祀っていたと知って逆に納得する部分もある。南宇和地方は若宮神社(祭神:仁徳天皇)の密集地帯(”南宇和郡の若宮神社の祭神は全て仁徳天皇であった”)なのである。

これは高知県でも見られた現象であるが、江戸時代の「若宮インフレーション」(“江戸時代の若宮八幡は先祖を祀っていた”)により、先祖神を祀る神社が若宮と呼ばれ、多く祀られるようになった。愛媛県でも実質は先祖神など仁徳天皇以外を祀る神社のほうがずっと多い。そして、仁徳天皇を祀る若宮神社27社の過半数が南宇和地方に鎮座するという偏在性 を示しているのだ。

すなわち、仁徳天皇を祭神とする若宮神社こそ、本来は高良神社とセットなのであり、「京都の石清水八幡宮にならった」とするのは推測にすぎない。多くの場合、高良神社と若宮神社は八幡神社の脇宮として本殿の左右に対となって鎮座する。御荘八幡神社の2つの境内社も元来は高良玉垂命と仁徳天皇のセットだったと推測され、どういう理由からか、若宮神社が八坂神社に置き換わっていたことになる。

愛媛県には斉明天皇などに関して「故有りて牛頭天皇と号す」との『無量寺文書』の記述が存在する。牛頭天皇はすなわち八坂神社の御祭神でもある。若宮神社についての考察は、高良神社の謎の御祭神・高良玉垂命が何者であるかを探求する一つの手がかりともなる。さらに踏み込んだ研究が求められそうだ。

『愛媛県神社誌』(愛媛県神社庁、昭和49年)で確認したところ、「〔飛地境内神社〕日吉神社(大山咋命) 御荘町平城馬場」(P602)とあることから、別の場所に鎮座していることが判明した。実際に高良神社と並び鎮座している境内社は八坂神社である。この並びは、“徳島県の高良神社②ーー三好市山城町末貞”で紹介した高良神社の脇宮として八坂神社が鎮座していた形態とよく似ている。ブログ『御朱印のじかん』によると、この八坂神社は「大雀命(仁徳天皇)を祀る」「八坂神社の祭神が仁徳天皇とは珍しいですね! もしかしたら。スサノオの間違いかも」とコメントされていた。神社通ならば当然の反応であろう。神社主祭神

大鞆和気命(おほともわけのみこと)息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)湍津姫命(たぎつひめのみこと)神社境内社

高良神社(高良玉垂命)日吉神社(大山咋命)

| ▲左が高良神社、右が八坂神社 |

境内社・八坂神社についての説明が見当たらなかったので、私もてってきり祭神はスサノオまたは牛頭天皇あたりかと思い込んでいた。だが、仁徳天皇を祀っていたと知って逆に納得する部分もある。南宇和地方は若宮神社(祭神:仁徳天皇)の密集地帯(”南宇和郡の若宮神社の祭神は全て仁徳天皇であった”)なのである。

若宮神社は本宮に対して御子神を奉斎する宮の意である。本宮の御分霊を奉斎する宮は本宮に対して今宮、又は新宮と称える。愛媛県における若宮神社は68社。そのうち仁徳天皇を祀る27社中15社が南宇和地方に集中する。しかも、この15社には境内社などは含まれず、全て単立の若宮神社であることからしても、南宇和の特異性が感じ取れる。僭越ながら『愛媛県神社誌』の評価には疑問がありそうだ。

県内には若宮神社は六八社(うち境内社四五社)。住吉若宮(八幡浜)・鎮守若宮(松山)・橘若宮(松山)・若宮護国(宇摩)神社の如く称えて、御祭神等を表示した神社もある。御祭神は四五種類以上を数えられるが、仁徳天皇(大雀命)を奉斎した神社が最も多く、二四社に及ぶ。そのうち南宇和一五社は全部大雀命を奉斎している。これは京都の石清水八幡宮にならったものと思われる。(『愛媛県神社誌』P17)

これは高知県でも見られた現象であるが、江戸時代の「若宮インフレーション」(“江戸時代の若宮八幡は先祖を祀っていた”)により、先祖神を祀る神社が若宮と呼ばれ、多く祀られるようになった。愛媛県でも実質は先祖神など仁徳天皇以外を祀る神社のほうがずっと多い。そして、仁徳天皇を祀る若宮神社27社の過半数が南宇和地方に鎮座するという偏在性 を示しているのだ。

すなわち、仁徳天皇を祭神とする若宮神社こそ、本来は高良神社とセットなのであり、「京都の石清水八幡宮にならった」とするのは推測にすぎない。多くの場合、高良神社と若宮神社は八幡神社の脇宮として本殿の左右に対となって鎮座する。御荘八幡神社の2つの境内社も元来は高良玉垂命と仁徳天皇のセットだったと推測され、どういう理由からか、若宮神社が八坂神社に置き換わっていたことになる。

愛媛県には斉明天皇などに関して「故有りて牛頭天皇と号す」との『無量寺文書』の記述が存在する。牛頭天皇はすなわち八坂神社の御祭神でもある。若宮神社についての考察は、高良神社の謎の御祭神・高良玉垂命が何者であるかを探求する一つの手がかりともなる。さらに踏み込んだ研究が求められそうだ。

高良神社研究を始めた頃、愛媛県は高良神社の空白地帯のように映り、それゆえ疑問に思っていた。「高良神社あるところに九州王朝の影あり」――この仮説に基づいて考察すれば、愛媛県には単立の高良神社は一社もなく、九州王朝とは関係が薄いことになってしまう。

邪馬壹国時代には倭種の国と『魏志倭人伝』に記録され、白村江の戦いでは一軍を派兵した親九州王朝の国が越智国をはじめとする伊予の国々であった。本来ならば多数の高良神社が祀られていてよさそうなものである。根気よく調べていくと、確かに存在していたのである。“愛媛県の高良神社①~⑥”ですでに紹介してきたように、その多くは八幡神社の境内社として祀られていたのだ。

東京オリンピックの開会式をよそに、愛媛県南宇和郡の高良神社を確認するため、単身乗り込んだ。愛南町御荘に鎮座する八幡神社(愛南町平城1534-1)の境内社として高良神社が存在することは数年前から調べはついていた。どうしても見てみたい場所でもあった。

国道56号線沿いに立派な赤い鳥居が見えてきた。鳥居には夏越祭の案内も貼られている。高知県では通常6月30日に輪抜け様として行われるものであるが、ここでは7月30日のようだ。『神社だより』第26号に、今年も新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、「大祓(輪ぬけ夏越祭)の昇段参拝は中止とします」と書かれている。ただし、7月25日~30日の期間、茅の輪の設置はあるとのこと。

さて、境内地からは土器、石器等が発見されており、古くから町指定遺跡とされている。創立未詳だが、永仁3年(1295年)3月に再興の棟札がある。そんな歴史ある八幡神社に境内社として高良神社(祭神:高良玉垂命)が鎮座していたのである。境内社とはいえ、高知県の小さな祠のごときものとは比較にならないほど立派な神社である。

邪馬壹国時代には倭種の国と『魏志倭人伝』に記録され、白村江の戦いでは一軍を派兵した親九州王朝の国が越智国をはじめとする伊予の国々であった。本来ならば多数の高良神社が祀られていてよさそうなものである。根気よく調べていくと、確かに存在していたのである。“愛媛県の高良神社①~⑥”ですでに紹介してきたように、その多くは八幡神社の境内社として祀られていたのだ。

東京オリンピックの開会式をよそに、愛媛県南宇和郡の高良神社を確認するため、単身乗り込んだ。愛南町御荘に鎮座する八幡神社(愛南町平城1534-1)の境内社として高良神社が存在することは数年前から調べはついていた。どうしても見てみたい場所でもあった。

国道56号線沿いに立派な赤い鳥居が見えてきた。鳥居には夏越祭の案内も貼られている。高知県では通常6月30日に輪抜け様として行われるものであるが、ここでは7月30日のようだ。『神社だより』第26号に、今年も新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、「大祓(輪ぬけ夏越祭)の昇段参拝は中止とします」と書かれている。ただし、7月25日~30日の期間、茅の輪の設置はあるとのこと。

さて、境内地からは土器、石器等が発見されており、古くから町指定遺跡とされている。創立未詳だが、永仁3年(1295年)3月に再興の棟札がある。そんな歴史ある八幡神社に境内社として高良神社(祭神:高良玉垂命)が鎮座していたのである。境内社とはいえ、高知県の小さな祠のごときものとは比較にならないほど立派な神社である。

どのようないきさつで境内社となったものか。明治時代末の神社整理令によるものか、それともそれ以前から境内社だったのか。さらに隣の境内社が八坂神社の扁額をかけているのだが、愛媛県神社庁の説明ではもう一つの境内社を「日吉神社(大山咋命)」としている。単なる間違いなのか、それとも一緒に祀られているのだろうか。

また愛媛県の中心地から遠く離れた最も南(南宇和)に位置する意味をどう考えるかなど、考察すべきことはいくつかある。愛媛県の高良神社を紹介するのは久しぶりになるので、その他については、“愛媛県に高良神社は何社あるか?”の記事を参考にしてほしい。

2021年、今年も6月30日がやって来た。ハーフタイム・デイ、一年間の折り返し地点となる日である。夏越大祓――高知県では「輪抜け様」と呼ばれるお祭りの日でもある。近年は初詣(はつもうで)をもじった夏詣(なつもうで)といった言い方も出回っているようだ。

昨年は土佐市高岡町丁天神の三島神社(祭神:大山祇神)でも輪抜け様が行われていたことや四万十市不破の不破八幡宮で輪抜け様が復活したという報道を紹介した。さらに輪抜け様を実施する神社を新たに開拓しようと思っていたところ、有力な情報を得ることができた。不破八幡宮以外にも四万十市で輪抜け様を実施している神社があるというのだ。

それが四万十市具同の常栄(つねえ)神社である。解説板によると御祭神は木之花開耶姫・石長姫であり、ブログ「すてまわり」さんは「浅間神社の系列なのでしょうか?」と推測している。『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、「永正年中(一五〇四~二一)一条家の臣某三名が、京都産土神で高辻通り室町の西繁昌之社を勧請した産土神で、元は磐石大明神と称した」と説明している。ところが、京都の繁昌社(はんじょうしゃ)の祭神は宗像三女神、田心姫命(たぎりひめのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、湍津姫命(たきつひめのみこと)であるという。祭神が一致していない。ここでもまた謎を残しながら、再び輪抜け様の話題に戻そう。

昨年は土佐市高岡町丁天神の三島神社(祭神:大山祇神)でも輪抜け様が行われていたことや四万十市不破の不破八幡宮で輪抜け様が復活したという報道を紹介した。さらに輪抜け様を実施する神社を新たに開拓しようと思っていたところ、有力な情報を得ることができた。不破八幡宮以外にも四万十市で輪抜け様を実施している神社があるというのだ。

| ▲土佐市高岡町丁天神の三島神社 |

昨年から「輪抜け様」を一日集中にならないように、数日間にわたって実施するところが増えた。高知八幡宮でも7月7日まで実施しているとの報道もあった。身近な人に聞いたところ、①潮江天満宮 ②土佐神社 ③高知八幡宮などが毎年よく行くベスト3という印象である。新型コロナウイルスに始まった負のスパイラルの輪を早く抜け出したいものである。

夏越の祓「輪抜けさま」実施神社一覧

<神社名> <現住所>

土佐神社 高知市一宮しなね2丁目16−1

朝倉神社 高知市朝倉丙2100−イ

石立八幡宮 高知市石立町54

出雲大社土佐分祠 高知市升形5-29

潮江天満宮 高知市天神町19-20

小津神社 高知市幸町9-1

郡頭神社 高知市鴨部上町5−8

高知大神宮 高知市帯屋町2丁目7−2

高知八幡宮 高知市はりまや町3丁目8−11

仁井田神社 高知市仁井田3514

八王子宮 香美市土佐山田町北本町2-136

山内神社 高知市鷹匠町2-4-65

若宮八幡宮 高知市長浜6600

愛宕神社 高知県高知市愛宕山121-1

薫的神社 高知市洞ヶ島町5-7

鹿児神社 高知市大津乙3199

清川神社 高知市比島町2丁目13−1

天満天神宮 高知市福井町917

本宮神社 高知市本宮町94

多賀神社 高知市宝永町8−36

掛川神社 高知市薊野中町8-30

六條八幡宮 高知市春野町西分3522

仁井田神社 高知市北秦泉寺

椙本神社 吾川郡いの町大国町

椙本神社 吾川郡いの町大国町

三島神社 土佐市高岡丁天神

不破八幡宮 四万十市不破

常栄神社 四万十市具同8712番

※ 今年の実施状況については不正確なところがあるかもしれません。

※ 今年の実施状況については不正確なところがあるかもしれません。

‘転生モノ’といったら昔は『女神転生』くらいであったが、37歳の会社員が通り魔に刺されてスライムに生まれ変わる『転生したらスライムだった件』、女子高生が爆破に巻き込まれファンタジー世界の蜘蛛に転生する『蜘蛛ですが、なにか?』。そのほかにも『Re:ゼロから始める異世界生活』や『無職転生 -異世界行ったら本気だす-』 など、転生モノが一世を風靡している。韓国ドラマでも『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』に代表される転生を扱ったストーリーが目白押しだ。

NHK大河ドラマ『青天を衝け』ではないが、幕末土佐でも「てんせい」ブームが巻き起こっていた。神峯神社(安芸郡安田町神峯山)の石灯籠をはじめとして県下13か所以上で見つかっている「天晴(てんせい)」年号(“幕末土佐で使われた私年号「天晴」”)がそれである。

天晴元年は慶応三年(1867年)に相当し、中でも高知市春野町西諸木には2か所あるとの情報だ。簡単に見つかるだろうとタカをくくっていたが、意外にも地図情報なしで、前を通らなければ、ほぼ見つからないような場所であった。それが前回紹介した“「天政」年号を刻んだ手水鉢――春野町西諸木の森神社”だったのだ。

天晴元年は慶応三年(1867年)に相当し、中でも高知市春野町西諸木には2か所あるとの情報だ。簡単に見つかるだろうとタカをくくっていたが、意外にも地図情報なしで、前を通らなければ、ほぼ見つからないような場所であった。それが前回紹介した“「天政」年号を刻んだ手水鉢――春野町西諸木の森神社”だったのだ。

神道の考え方からすると、人の住む世界と神様の住む世界は別であり、居住地と社地は川などを隔てて分けられていることが多い。ところがこの森神社は住居が立ち並ぶど真ん中にあり、鎮守の森も無きに等しい。森神社で私年号「天政元卯年九月吉日」が刻まれた手水鉢を発見することができたのは幸運であった。

この森神社については『春野町の神社』(吾川郡春野町神社総代会、平成10年)を見ても祭神未詳とされている。森もないのに森神社とはこれいかに?――正体不明といったところだが、ある仮説は浮かんでいる。

しかし、まずはもう一つの「天晴」年号があるとされる「御山所宮」を見つけることだ。その名前から連想されるのは山を御神体とするか、山に祀られている神社ではないかといったイメージである。周囲のに見える山々を調査すべきだろうか。

まずは森神社の周辺を歩いてみることにした。まだ青々とした水田に太陽の日差しがエネルギーを注ぎ続けている。ふと木の間から鳥居が見えた気がしたが、畑に阻まれて道がない。反対側の道に回ったものの、参道らしき道はない。行きつ戻りつしたが、舗装されていない民家へ続くと思われる小径しかない。「ここはどこの細道じゃー♪」――たどり着いた先の鳥居の扁額を見たら「御山所神社」とある。さらに奥の建物には「御山所宮拝殿」と書かれていた。間違いなさそうである。

結果的には森神社の南東20~30mほどの平地のど真ん中にあった。「天晴元卯九月令日」と刻まれた御山所宮の狛犬も発見できた。山がないのに御山所宮(神社)とはこれいかに? ここの祭神は大山祇命とされているがしっくりこない。まるで周囲から見つからないように祀られているような印象さえ受ける。それに、どちらも西諸木内であり、これほど近場で「天政」「天晴」の漢字の違いが生じたのはなぜだろうか。

いくつかの疑問を残したまま、春野町西諸木における「天政」「天晴」年号の確認はできた。あっぱれとまでは言えないが、「歴史は足にて知るものなり」である。

この森神社については『春野町の神社』(吾川郡春野町神社総代会、平成10年)を見ても祭神未詳とされている。森もないのに森神社とはこれいかに?――正体不明といったところだが、ある仮説は浮かんでいる。

しかし、まずはもう一つの「天晴」年号があるとされる「御山所宮」を見つけることだ。その名前から連想されるのは山を御神体とするか、山に祀られている神社ではないかといったイメージである。周囲のに見える山々を調査すべきだろうか。

まずは森神社の周辺を歩いてみることにした。まだ青々とした水田に太陽の日差しがエネルギーを注ぎ続けている。ふと木の間から鳥居が見えた気がしたが、畑に阻まれて道がない。反対側の道に回ったものの、参道らしき道はない。行きつ戻りつしたが、舗装されていない民家へ続くと思われる小径しかない。「ここはどこの細道じゃー♪」――たどり着いた先の鳥居の扁額を見たら「御山所神社」とある。さらに奥の建物には「御山所宮拝殿」と書かれていた。間違いなさそうである。

結果的には森神社の南東20~30mほどの平地のど真ん中にあった。「天晴元卯九月令日」と刻まれた御山所宮の狛犬も発見できた。山がないのに御山所宮(神社)とはこれいかに? ここの祭神は大山祇命とされているがしっくりこない。まるで周囲から見つからないように祀られているような印象さえ受ける。それに、どちらも西諸木内であり、これほど近場で「天政」「天晴」の漢字の違いが生じたのはなぜだろうか。

いくつかの疑問を残したまま、春野町西諸木における「天政」「天晴」年号の確認はできた。あっぱれとまでは言えないが、「歴史は足にて知るものなり」である。

南海道土佐国における古代官道がどこを通っていたかは、いくつかの説があるものの、まだ明確にはなっていない。ただ、一つ有力視されているものとして、古代官道がのちの四国八十八カ所遍路道に連なっているとの考え方である。

高知市春野町西諸木にも雪蹊寺(33番札所)からの種間寺(34番札所)へ向かう遍路道が通っている。町内を通る遍路道は狭く、駐車警告の張り紙もある。一見、こんな細道がかつての古代官道とはとても思えない。だが、まったく可能性がないわけではない。全国的に見てもかつての古代官道の道幅が広すぎるため、後代に道を狭められたというケースが多々ある。ここ西諸木の遍路道も水路や歩道に一部が変えられているが、かつては3m以上の道幅があったのではないかと思わされるような場所もある。

それはさておき、“幕末土佐で使われた私年号「天晴」”で紹介したように、高知県内には、東は田野町から西は越知町に至る範囲に「天晴(天政や天星)元年」という私年号が刻記された石灯籠や手水鉢があることが判明し、神社の絵馬や古文書にも記されていることが確認された。それらはいずれも「丁卯(ていぼう)」または「卯年(うどし)」と併記されている。

その一つが春野町西諸木526の森神社にあるということで、現地を見てみたいと調査に乗り出した。ところがグーグルマップにも登場せず、神社を紹介する本などにも、この森神社の記載はない。探すのにかなり手間取った。神社巡りを生業としている人にとっては、地図や風景を見ただけで、ある程度そこに神社がありそうだという予想がつく。

①鎮守の森、②(通常は南北に)まっすぐ伸びた参道、③目印の鳥居ーーなど、これらの特徴が地図や地形から読み取れるものだ。だが、森神社に関しては①鎮守の森も②参道も見当たらない。かろうじて③鳥居はあるものの、遠くからは目立たない。まるで目立たないように隠しているかのようである。

けれども前を通り過ぎようとしたとき、これだというインスピレーションがあった。「森神社」と書かれた扁額などもない。それでも、すぐに私年号を刻んだ手水鉢を発見することができた。「奉献 天政元卯歳 九月吉日 惣中」――間違いなさそうである。広く使用された「天晴」ではなく「天政」という漢字一字違いの年号である。同じ西諸木にある御山所神社(御山所宮)の狛犬には「天晴元卯九月令日 氏子中」とあり、すぐ近くで漢字表記が異なるのは不思議である。どのような事情・背景があったのだろうか。

高知市春野町西諸木にも雪蹊寺(33番札所)からの種間寺(34番札所)へ向かう遍路道が通っている。町内を通る遍路道は狭く、駐車警告の張り紙もある。一見、こんな細道がかつての古代官道とはとても思えない。だが、まったく可能性がないわけではない。全国的に見てもかつての古代官道の道幅が広すぎるため、後代に道を狭められたというケースが多々ある。ここ西諸木の遍路道も水路や歩道に一部が変えられているが、かつては3m以上の道幅があったのではないかと思わされるような場所もある。

それはさておき、“幕末土佐で使われた私年号「天晴」”で紹介したように、高知県内には、東は田野町から西は越知町に至る範囲に「天晴(天政や天星)元年」という私年号が刻記された石灯籠や手水鉢があることが判明し、神社の絵馬や古文書にも記されていることが確認された。それらはいずれも「丁卯(ていぼう)」または「卯年(うどし)」と併記されている。

| ▲「天政」年号を刻んだ手水鉢(春野町西諸木の森神社) |

①鎮守の森、②(通常は南北に)まっすぐ伸びた参道、③目印の鳥居ーーなど、これらの特徴が地図や地形から読み取れるものだ。だが、森神社に関しては①鎮守の森も②参道も見当たらない。かろうじて③鳥居はあるものの、遠くからは目立たない。まるで目立たないように隠しているかのようである。

けれども前を通り過ぎようとしたとき、これだというインスピレーションがあった。「森神社」と書かれた扁額などもない。それでも、すぐに私年号を刻んだ手水鉢を発見することができた。「奉献 天政元卯歳 九月吉日 惣中」――間違いなさそうである。広く使用された「天晴」ではなく「天政」という漢字一字違いの年号である。同じ西諸木にある御山所神社(御山所宮)の狛犬には「天晴元卯九月令日 氏子中」とあり、すぐ近くで漢字表記が異なるのは不思議である。どのような事情・背景があったのだろうか。

私年号「天政(晴)元年」に当たるのは慶応三(1867)年で、翌慶応四年九月八日に明治元年に改元されている。ということは、ほぼ1年先取りして独自の改元をしたことになる。高知県人の県民性を表すものとして「いられ」という言葉がある。熊本県では「あせがり」といった言葉が対応するだろうか。とにかく待っていられない。思い立ったらすぐ行動する。坂本龍馬だけではないがぜよ。などと書くと、「ぜよぜよ龍馬は言わんぜよ」と怒られそうである。

2021年6月21日、夏至の日である。夏至・冬至の二至、春分・秋分の二分を併せて二至二分という。春分・夏至・秋分・冬至――このうち人類が最も古くから意識していた日はいずれであろうか?

夏至の日はともすれば、父の日と同様、あまり気付かれないままに過ぎ去っていく。それに対して春分の日や秋分の日は国民の祝日であり、また彼岸の中日ということもあって、わりと馴染み深い。「昼と夜の長さが等しくなる日」「太陽が真東から昇り真西に沈む」といった定義は現代人には明確で分かりやすいと感じるかもしれないが、古代の人々にとってはどうだったのだろうか。

時計がなく方位磁針もない時代に、昼と夜の時間や真東・真西というものをどう認識するのだろうか。逆に太陽や星座の観測を通してそれらを知ろうとしたことが、古代の遺跡などを調べることによって推し量ることができる。

とりわけ三内丸山遺跡(青森県)や大湯環状列石(秋田県)など縄文時代の遺跡の多くは冬至や夏至の日を意識して造られているように見える(“縄文人はカレンダーを持っていたか?”)。方位磁針があっても真東や真西は正確には見つけにくい。磁北そのものが真北とは一致していないからである。それに比べると、日の出や日の入りが最も南寄りになる冬至の日は長期間にわたって日々の観測を怠らなければ、わりと正確に割り出せることだろう。

夏至の日はともすれば、父の日と同様、あまり気付かれないままに過ぎ去っていく。それに対して春分の日や秋分の日は国民の祝日であり、また彼岸の中日ということもあって、わりと馴染み深い。「昼と夜の長さが等しくなる日」「太陽が真東から昇り真西に沈む」といった定義は現代人には明確で分かりやすいと感じるかもしれないが、古代の人々にとってはどうだったのだろうか。

時計がなく方位磁針もない時代に、昼と夜の時間や真東・真西というものをどう認識するのだろうか。逆に太陽や星座の観測を通してそれらを知ろうとしたことが、古代の遺跡などを調べることによって推し量ることができる。

とりわけ三内丸山遺跡(青森県)や大湯環状列石(秋田県)など縄文時代の遺跡の多くは冬至や夏至の日を意識して造られているように見える(“縄文人はカレンダーを持っていたか?”)。方位磁針があっても真東や真西は正確には見つけにくい。磁北そのものが真北とは一致していないからである。それに比べると、日の出や日の入りが最も南寄りになる冬至の日は長期間にわたって日々の観測を怠らなければ、わりと正確に割り出せることだろう。

それは夏至の日でも条件は同じと思われるかもしれない。日の出・日の入りが最も北寄りになる日を見つければよいわけである。しかし、6月は梅雨シーズンである。雨の日が多ければ日の出・日の入りの観測は難しくなる。よって夏至の日よりは雨が少ない12月の冬至の日のほうが観測にはより適していると言えるだろう。

『魏志倭人伝』に裴松之の注として「其俗不知正歳四節但計春耕秋収爲年紀」(その俗正歳四節を知らず、ただ春耕秋収をはかり年紀となす) とある。これが古代における「二倍年暦」を示唆する文献的な根拠として、古田史学では「短里説」と並ぶ一つの柱となっている。

さて、一年を2つに分ける際に、①春分から秋分、秋分から春分をそれぞれ一年とした。②冬至から夏至、夏至から冬至をそれぞれ1年とした。ーー他にも可能性はあるだろうが、大きくはこの2説に分けられるのではなかろうか。どちらが実態に即しているだろうか。

ブログ<sanmaoの暦歴徒然草>では、次のように言及している。私も②なのではないかと考えてきたので、この意見には大いに同意するところがある。

ただ一つ、私見を述べれば「春分点と秋分点で日数を分割するのが観測方法からも簡単である」という見解には同意できません。「暦法」は長い間、太陽年(回帰年)を「冬至から次の冬至までの日数」としてきました。それは観測方法が簡単で間違い難いからです。冬至から夏至までを「春年」、夏至から冬至までを「秋年」とした、これが私の見解です。『魏略』の「春耕秋収」によって春・秋を出発点とする考えには同意できません(文献と天文学・暦部のどちらをとるかという観点から)。

三内丸山遺跡や大湯環状列石など、縄文時代の遺跡は冬至や夏至に合わせて造られた建造物が多い。その点から考察しても、二倍年暦では‘春一年’の始まりは冬至、‘秋一年’の始まりが夏至だったのではないか。そうだとすると「春分の日」は単に彼岸の中日となるだけでなく、冬至から夏至までの‘春一年’を真ん中で分ける日、まさに「春分の日」という言葉がピッタリとなる。

また、春分・秋分の日とお彼岸・お墓参りが関連付けられるのは、仏教伝来以降と考えられることから、それ以前、悠久なる縄文時代においては、やはり春分・秋分の日よりも冬至・夏至の日、とりわけ冬至の日が一年の変わり目として意識されていたのではなかろうか。西洋のクリスマスでさえ、元来は冬至の祭りに上書きされたものとの話もあるように、洋の東西を問わず、冬至の日が一年の変わり目となっていた可能性が高い。その対極にあって二倍年暦のもう一方の起点になっていたのが夏至の日だったと考えるが、いかがであろうか。

また、春分・秋分の日とお彼岸・お墓参りが関連付けられるのは、仏教伝来以降と考えられることから、それ以前、悠久なる縄文時代においては、やはり春分・秋分の日よりも冬至・夏至の日、とりわけ冬至の日が一年の変わり目として意識されていたのではなかろうか。西洋のクリスマスでさえ、元来は冬至の祭りに上書きされたものとの話もあるように、洋の東西を問わず、冬至の日が一年の変わり目となっていた可能性が高い。その対極にあって二倍年暦のもう一方の起点になっていたのが夏至の日だったと考えるが、いかがであろうか。

以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続々編である。『安田町・馬路村の文化財ー仏像ー』(高知県地域文化遺産共同調査・活用事業 編、2001年)に城八幡(安田町東島字土居屋敷)の阿弥陀如来立像のことが記録されている。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。しかし、本場九州でも久留米の人々は高良大社のことを「タカガミさん」と呼んでいるという話が『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)110頁で紹介されている。頭ごなしに間違いだと否定することは避けておこう。

“安芸郡安田町東島の城八幡宮にも高良玉垂命”で紹介したように、安田町東島の八幡宮には本尊として阿弥陀如来が安置されているが、御祭神は「応神天皇、神功皇后、高良玉垂命」なのである。この「高良玉垂命」と記載されている横に、あろうことか「たからたまだれのみこと」とルビが振られているのだ。あえてルビを振るからには、何か明確な根拠があるのだろうか。本尊 木造 阿弥陀如来立像

像高七九・二 寄木造(室町時代)創建不詳。

『南路志』に「弥陀八幡城 社記云 安田地頭三河守居城鎮守之由」と見える。祭神応神天皇、神功皇后、高良玉垂命。安田三河守の居城跡に建つ。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。しかし、本場九州でも久留米の人々は高良大社のことを「タカガミさん」と呼んでいるという話が『伊勢神宮の向こう側』(室伏志畔著、1997年)110頁で紹介されている。頭ごなしに間違いだと否定することは避けておこう。

安芸郡のとある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことがある。『新安田文化史』(安田町、1975年)の中で高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあり、この地域では「たから」読みが定着しているようだ。『安田町・馬路村の文化財ー仏像ー』におけるルビ「たからたまだれのみこと」も『新安田文化史』を踏襲したものと考えられる。

ところが、『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)の段階ではルビはついていなかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのか。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか。それとも『南路志』所収、 琉球国から漂着した「高良(たから)長峯」という船頭の名前を参考にしたものか。

沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」読みであることは以前にも紹介した。高良大社については「月読(ツクヨミ)命」との関連も指摘されているだけに、読みにもこだわってみたいところである。

ところが、『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)の段階ではルビはついていなかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのか。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか。それとも『南路志』所収、 琉球国から漂着した「高良(たから)長峯」という船頭の名前を参考にしたものか。

沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」読みであることは以前にも紹介した。高良大社については「月読(ツクヨミ)命」との関連も指摘されているだけに、読みにもこだわってみたいところである。

“高知県西部(幡多地方)に集中する白皇神社”の記事を書いてから、「白皇神社、このあたりに密集していること気になってました」「出雲とは関係ないのでしょうか?」など、いくつかの反響をいただいた。全国的にはほとんど知られていない白皇神社が高知県西部の幡多郡に密集している事実――これをどう理解すべきだろうか。

幡多地方の白皇神社はほとんどが「オオナムチ」を祭神としていることから、出雲神話の大国主との関係を考える方も多いだろう。オオクニヌシの別名とされるオオナムチは『風土記』にも登場し、『日本書紀』でもオオクニヌシのことを一貫してオオナムチと書いている。

その一方で、民間伝承にもオオナムチの説話は多く残されており、実際にオオナムチの信仰は広く分布していたことを思わせる。神話の世界にも一元史観と多元史観という視点の導入が必要となってくるのだが、その考察についてはまた回を改めたい。

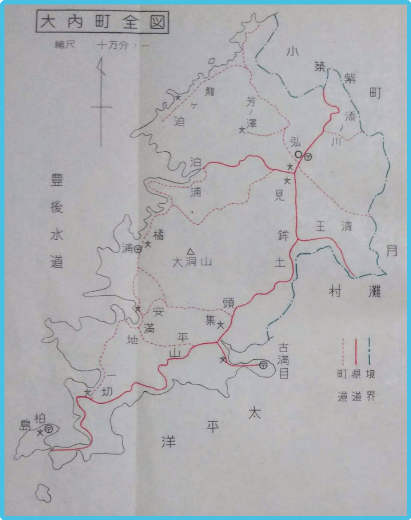

さて、幡多地方の白皇神社の祭神は「大巳貴命」との表記が大半である。そんな中で旧大内町では「大名持命」という表記になっている。大内町は高知県幡多郡にあった町で、1957年に月灘村と合併し大月町が発足した。現在の大月町の西半にあたり、宿毛湾に面し、柏島を擁する。

さて、幡多地方の白皇神社の祭神は「大巳貴命」との表記が大半である。そんな中で旧大内町では「大名持命」という表記になっている。大内町は高知県幡多郡にあった町で、1957年に月灘村と合併し大月町が発足した。現在の大月町の西半にあたり、宿毛湾に面し、柏島を擁する。

『大内町史』(大内町史編纂委員会、昭和32年)には白皇神社が9社(うち合祀2社)記載されている。ところが、グーグルマップ上で神社を検索しても、どういうわけか大月町内で白皇神社は一社も出てこない。インターネット上では数社検索にかかるようだが、ネットの情報が万能ではないことが分かる。

1889年(明治22年)、町村制の施行により、弘見村・添ノ川村・小満目村・頭集村・一切村・鉾土村・平山村・天地村・橘浦村・泊浦村・芳ノ沢村・清王村・柏島村の区域をもって奥内村が発足。1951年(昭和26年)、奥内村が町制施行・改称して大内町となった。

白皇神社は①弘見に2社、②芳ノ沢に2社、③平山、④清王、⑤泊浦に各1社、⑥頭集では音無神社に合祭として記述されている。祭神については、弘見に鎮座する2社のみ「大山祇命」とされているのは不思議だが、他はすべて「大名持命」である。そしてほとんどが旧村社であったことから、一村一社ならぬ「一村一白皇」という形態がとられていたと推測する。つまり、白皇神社をもって各村をまとめていたのではないだろうか。

“高知県西部の「白皇神社」再考③――白川伯王家とのつながりを発見”の回で、やっと白皇神社と神祇伯白川家との関係が垣間見えたところであったが、この大内町にもその片鱗が見つかった。柏島の稲荷神社(幡多郡大月町柏島9番)の扁額に、白川伯王家の手による御染筆があるという。

白皇神社は①弘見に2社、②芳ノ沢に2社、③平山、④清王、⑤泊浦に各1社、⑥頭集では音無神社に合祭として記述されている。祭神については、弘見に鎮座する2社のみ「大山祇命」とされているのは不思議だが、他はすべて「大名持命」である。そしてほとんどが旧村社であったことから、一村一社ならぬ「一村一白皇」という形態がとられていたと推測する。つまり、白皇神社をもって各村をまとめていたのではないだろうか。

“高知県西部の「白皇神社」再考③――白川伯王家とのつながりを発見”の回で、やっと白皇神社と神祇伯白川家との関係が垣間見えたところであったが、この大内町にもその片鱗が見つかった。柏島の稲荷神社(幡多郡大月町柏島9番)の扁額に、白川伯王家の手による御染筆があるという。

「正一位稲荷大明神」安政四年六月十五日神祇官統領 神祇伯資訓王御染筆

柏島の稲荷神社は日向国橘に鎮座する稲荷宮の御分霊として、貞和四年(1348年)にこの島に渡ってきたと伝えられている。また、安政元年(1854年)大地震があり、柏島の被害が少なかったのは稲荷神社の加護によるものとして臨時祭を行い、神祇伯家より神体及称号と鳥居額字御染筆を受けたというのだ。

調べれば調べるほど興味深い事実が見えてくるものである。現大月町には月山神社・一宮神社・塩釜神社・音無神社・鷣(はいたか)神社・曽我神社など、謎に包まれた神社が多く残されている。現地の情報をしっかりと拾い上げながら、幡多地方における白皇神社の濃密分布の意味を正しく理解していきたい。

調べれば調べるほど興味深い事実が見えてくるものである。現大月町には月山神社・一宮神社・塩釜神社・音無神社・鷣(はいたか)神社・曽我神社など、謎に包まれた神社が多く残されている。現地の情報をしっかりと拾い上げながら、幡多地方における白皇神社の濃密分布の意味を正しく理解していきたい。

朝廷によって定められた正規の年号に対し、寺院や地方の権力者によって用いられた偽の年号のことを「私年号」と呼ぶ。私年号は中央の権威の弱体化した中世に多く出現したが、近世にも僅かに例が認められる。例えば「福徳」「弥勒」「命禄」など仏教や福徳を願ったものが多かった。

そしてその数少ない事例の一つが高知県にもあった。幕末に使用された私年号「天晴(てんせい)」である。『土佐史談』190号(土佐史談会、平成4年9月)に広谷喜十郎氏の「『天晴』私年号と幕末の世直し意識」と題する論考がある。私年号「天晴」が記録された石灯籠などの一覧が以下のように紹介されている。

慶応から明治に移る間に天晴という年号が使われていたことたは「田口家の神祭帳」「須江高野家文書」などにも記録があることから間違いなさそうである。高知市広報『あかるいまち』2008年9月号で、次のように紹介されている。

そしてその数少ない事例の一つが高知県にもあった。幕末に使用された私年号「天晴(てんせい)」である。『土佐史談』190号(土佐史談会、平成4年9月)に広谷喜十郎氏の「『天晴』私年号と幕末の世直し意識」と題する論考がある。私年号「天晴」が記録された石灯籠などの一覧が以下のように紹介されている。

(一)安芸郡安田町神峯山 神峰神社の石灯籠これらの記録から、天晴元年が慶応三年であることが判明する。「一夜空しき(1867年)江戸幕府」――大政奉還<慶応3年10月14日(1867年11月9日)>の年である。明治元年に改元されたのは、慶応四年9月8日のことであるから、一年以上さかのぼった前年5月から「天晴」という年号を使用していたことになる。坂本龍馬のみならず、土佐の民衆は日本の夜明けを予見し「慶応」年号をやめて、先取りして「天晴」の年号を勝手に使用していたようである。

奉献

常夜燈

天晴元丁卯

五月吉日

安芸土居村

(二)安芸市土居 春日神社の石灯籠

奉献天晴元卯九月令日氏子中

(三)香美郡赤岡町 須留田神社の絵馬奉献天晴元丁卯年

五月吉祥日

丑之歳男

(四)吾川郡春野町西諸木 御山所宮の狛犬

天晴元卯九月令日

氏子中(五)吾川郡春野町西諸木 森神社の手水鉢

奉献天政元卯歳九月吉日 惣中

(六)吾川郡吾川村 鈴ヶ森の石灯籠

月燈

天晴元卯九月十八日

慶応から明治に移る間に天晴という年号が使われていたことたは「田口家の神祭帳」「須江高野家文書」などにも記録があることから間違いなさそうである。高知市広報『あかるいまち』2008年9月号で、次のように紹介されている。

幻の年号「天晴(てんせい)」

約三十年前、安芸市土居の知人から、同地の春日神社の境内に天晴元年九月の年号が刻記された石灯籠(とうろう)があると知らされた。調べてみると、安芸郡安田町の神峯(こうのみね)神社にも「天晴元年五月」と刻記された石灯籠があり、それには「安喜(あき)土居村」とも刻まれている。その後、民俗学者・坂本正夫氏らの調査により、東は田野町から西は越知町に至る範囲に「天晴(天政や天星)元年」と刻記された石灯籠や手水鉢があることが判明し、神社の絵馬や古文書にも記されていることが確認された。それらはいずれも「丁卯(ていぼう)」または「卯年(うどし)」と併記されている。『土佐山田町史』にも、田口家の神祭帳や高野家文書の記述を根拠として、慶応から明治に移る間に天晴年号が使用されていることが指摘されている。「丁卯」に当たるのは慶応三(一八六七)年で、翌慶応四年九月八日に明治元年に改元されている。判明している限りでは、天晴という年号が地域的に使われたのは、前年の五月から明治元年までということになる。また、石灯籠や手水鉢などには、「氏子中」や「惣中」と記されており、個人の寄進ではなく村の総意によって寄進されていることがわかる。石灯籠などの石造物を寄進する場合、早めに注文するはずであり、この年号を使用した地域が広範囲で、しかも短期間に普及していることから、単なる思いつきではないことは明らかである。このような動きは、全国的に見られるものだったのだろうか。年号の歴史に関する本を調べてみても、支配階級において天晴という年号が検討されたことは見当たらない。上意下達の厳しい封建体制が敷かれていた時代に、年号という絶対的な物に起こったこの現象は、民衆の世直し願望の一種と考えることも可能かもしれない。神峯神社にある石灯籠の年号について、明治末期に高村晴義氏は「慶応三年の事なり(略)京阪の言信(略)此頃の国内の不穏なるにつき年号を改めてこの妖気を攘(はら)ふの議朝廷におこり」と語っている。翌慶応四年に天晴への改元の動きがあることを見越して、年号が刻記されたことの証言である。

日本の元号は「一世一元の制度」が定まる明治以前は、天皇の即位や政情不安の際、人心機運の一新のため度々改元されてきた。天皇が定めた公的な年号に対し、地方で私的に使われた年号が「私年号」であるが、その性格として、①単発的に使用され連続性がない。②一地方あるいは特定集団内で用いられ汎用性がない。――などの点があげられる。

土佐の「天晴」年号の使用例は13以上あるとはいえ一時的なもので、「天政」「天成」「天星」など異なる漢字表記もあって統一性に欠ける。県外にも一部発見されているが、一地域性を脱することはできず、私年号といってよいだろう。

久保常晴著『日本私年号の研究』では「私年号」第一類として、「大化」以前の年号のなかった時代における「非公年号」を「古代年号」と呼んでいる。「令和」改元をきっかけとして年号に関する書籍が出版され、数多くの報道もなされた。ところが、「古代年号」に関してはアンタッチャブルとされているのか、誰も触れようとしないように見える。いわゆる「九州年号」と呼ばれる年号群である。

久保常晴著『日本私年号の研究』では「私年号」第一類として、「大化」以前の年号のなかった時代における「非公年号」を「古代年号」と呼んでいる。「令和」改元をきっかけとして年号に関する書籍が出版され、数多くの報道もなされた。ところが、「古代年号」に関してはアンタッチャブルとされているのか、誰も触れようとしないように見える。いわゆる「九州年号」と呼ばれる年号群である。

<九州年号一覧>

【継体】517~521年(5年間)【善記】522~525年(4年間)【正和】526~530年(5年間)【教到】531~535年(5年間)【僧聴】536~541年(5年間)【明要】541~551年(11年間)【貴楽】552~553年(2年間)【法清】554~557年(4年間)【兄弟】558年(1年間)【蔵和】559~563年(5年間)【師安】564年(1年間)【和僧】565~569年(5年間)【金光】570~575年(6年間)【賢接】576~580年(5年間)【鏡当】581~584年(4年間)【勝照】585~588年(4年間)【端政】589~593年(5年間)【告貴】594~600年(7年間)【願転】601~604年(4年間)【光元】605~610年(6年間)【定居】611~617年(7年間)【倭京】618~622年(5年間)【仁王】623~634年(12年間)【僧要】635~639年(5年間)【命長】640~646年(7年間)【常色】647~651年(5年間)【白雉】652~660年(9年間)【白鳳】661~683年(23年間)【朱雀】684~685年(2年間)【朱鳥】686~694年(9年間)【大化】695~703年(9年間)【大長】704~712年(9年間)※漢字表記や年代について一部異説あり

これら一連の年号群には連続性があり、広範囲に使用されているなど、「私年号」の性格を満たしていない。当然の帰結として、年号制定の主体として国家主権の存在を考えざるを得ない。そのような意味で「九州年号」の存在は、大和朝廷に先行する九州王朝の実在の根拠の一つとなっている。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

[11/11 Dwaynelalty]

[11/09 Dwaynelalty]

[11/04 タフタル山]

最新記事

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ