前回紹介した徳島県との県境の町、香美市物部町(旧物部村)は平家伝承が残る地域であり、延喜式内社・小松神社もあることから、古代にさかのぼる歴史を持っていることは確かだ。折しも11月23日は小松神社のお祭りで、小松姓の方もしくは小松と縁のある方達が毎年集まり、先祖を祀る行事を行っている。

高知県の小松姓を名乗る者、ほとんどが平家の落人の子孫と言われたりするが、藤原氏や橘氏とする異説もある。物部川源流域に住む人々のルーツについては、家系図や伝承以上の確かな根拠についてはよく知らない。

土佐物部氏についても、これまでは平家伝承の類と同様に根拠不明瞭なものと思い込んでいて、足を踏み込めずにいた。その先入観を打ち砕いたのが『物部氏の伝承と土佐物部氏』(末久儀運著、1998年)という本であった。土佐史談会の在庫処分の際、安く売り出されていたのだが、私が買いに行った時はすでに売り切れ。この本の価値を熟知しておられる方が多かったと見える。

さて、物部川の東に香宗川が流れている。この川をさかのぼる香美郡の広域にかつて大忍庄が存在していた。この中世荘園に関わる土佐物部氏について『物部氏の伝承と土佐物部氏』は、物部清藤氏・物部末延氏をはじめとして、その他に末久・末清・正延・国弘・国末・正弘・延清・延吉(信吉)・国吉・国包・包吉・包石・常石等がある、としている。その根拠として『安芸文書』や『土佐国蠧簡集(とかんしゅう)』等の史料を用いており、そこには「物部〇〇」と署名した書状が残されているのだ。

彼らはそれぞれの土地における名主として、地名を名字として名乗った。例えば清藤名の名主職に清藤物部守助が任命された永和弐年(1376)の下知状などが紹介されている。「この他にも物部氏ではないかと考えられる名主達があるが、これらには残された文書等がないので言及しえなかった」と末久儀運氏は慎重を期している。

先に列挙した氏族は住み着いた土地の名を名字としながら、現代にも血脈をつなげつつ、過去にさかのぼれば古代の土佐物部氏に端を発していると考えてよさそうだ。よって、現代の高知県において物部姓は約10人と少数であっても、実際には土佐物部氏の後孫はかなりの数、存在しているという事実が明らかとなったのである。

「本姓と名字は異なっている場合が多い」――このシンプルな命題は、古代氏族を研究する上で忘れてはならない重要なポイントとなりそうだ。

高知県の小松姓を名乗る者、ほとんどが平家の落人の子孫と言われたりするが、藤原氏や橘氏とする異説もある。物部川源流域に住む人々のルーツについては、家系図や伝承以上の確かな根拠についてはよく知らない。

土佐物部氏についても、これまでは平家伝承の類と同様に根拠不明瞭なものと思い込んでいて、足を踏み込めずにいた。その先入観を打ち砕いたのが『物部氏の伝承と土佐物部氏』(末久儀運著、1998年)という本であった。土佐史談会の在庫処分の際、安く売り出されていたのだが、私が買いに行った時はすでに売り切れ。この本の価値を熟知しておられる方が多かったと見える。

さて、物部川の東に香宗川が流れている。この川をさかのぼる香美郡の広域にかつて大忍庄が存在していた。この中世荘園に関わる土佐物部氏について『物部氏の伝承と土佐物部氏』は、物部清藤氏・物部末延氏をはじめとして、その他に末久・末清・正延・国弘・国末・正弘・延清・延吉(信吉)・国吉・国包・包吉・包石・常石等がある、としている。その根拠として『安芸文書』や『土佐国蠧簡集(とかんしゅう)』等の史料を用いており、そこには「物部〇〇」と署名した書状が残されているのだ。

彼らはそれぞれの土地における名主として、地名を名字として名乗った。例えば清藤名の名主職に清藤物部守助が任命された永和弐年(1376)の下知状などが紹介されている。「この他にも物部氏ではないかと考えられる名主達があるが、これらには残された文書等がないので言及しえなかった」と末久儀運氏は慎重を期している。

先に列挙した氏族は住み着いた土地の名を名字としながら、現代にも血脈をつなげつつ、過去にさかのぼれば古代の土佐物部氏に端を発していると考えてよさそうだ。よって、現代の高知県において物部姓は約10人と少数であっても、実際には土佐物部氏の後孫はかなりの数、存在しているという事実が明らかとなったのである。

「本姓と名字は異なっている場合が多い」――このシンプルな命題は、古代氏族を研究する上で忘れてはならない重要なポイントとなりそうだ。

PR

高知県の地名に通じておられる方なら、かつての香美郡物部村(ものべそん)、および現在の香美市物部町はどうなのかと疑問を持たれるかもしれない。もちろん古代物部氏と関係がないのかという点についてである。

物部川上流域の徳島県との県境にある集落で、地名だけからイメージすると、何か関係がありそうに思える。しかし、これまでも言ってきたように、その地名がいつ成立したかという点の確認がまず第一に必要である。

念のため調べてみると、1956年(昭和31年)に香美郡槙山村、上韮生村が合併し、物部村が発足。『物べ村志(物部村史)』(松本実編、昭和38年)によると、清流物部川になぞらえて村名を「物部」と定めたとある。2006年(平成18年)に香北町・土佐山田町と合併して香美市となり、現在の香美市物部町に至っている。

残念ながら昭和に始まった地名であり、古代どころか、中世・近世にもさかのぼれない。だからと言って、古代の土佐物部氏と全く無縁かというと、そうも言い切れない。この地域が物部氏の伝承を伝える場所であり、それにちなんだ命名であったからこそ、住民の合意も得られたのだろう。

少し整理しておこう。①8・9世紀に有力な土佐物部氏の存在が確認される。②『和名類聚抄』に香美郡物部郷(物部川下流付近か)が記録されている。③鏡川が物部川と呼ばれるようになる。④物部川になぞらえ物部村(物部川上流)が誕生。

現在「鏡川」といえば、映画『竜とそばかすの姫』でもよく映し出される高知市内を流れる川を指すが、古くは物部川のことを「鏡川」と言っていた。それが土佐物部氏が開拓し、生活の場としたことによるものだろうか。いつしか物部川の名が定着していったようである。

けれども土佐物部氏により関係の深い川と言えば、むしろ香宗川ではなかろうか。『香我美の地名考 新版』(山本幸男著、平成11年)を見ると、東川地区の山川の地名に関して、「山川氏の遠祖は、古来武士集団の象徴的存在であった物部氏だと言われています。近くにある石舟神社はこの物部氏の先祖神とされています。……現在の、清藤・末延・正延・別役姓など、みんな物部氏の末裔だといわれています。……香宗川の源流と言える、別役部落から正延・末清・末延・山川へまさに『やまかわ』の地名にふさわしく……」とある。

『土佐言葉 香南の歴史 遠近掘り起こし帳』(野村土佐夫著、2021年)などにも、土佐物部氏の末裔について同様のことが書かれている。ある面、地元ではよく知られていることのようだが、どこまで信頼できるのだろうか。これらが何を根拠としているのかなど、さらに突き詰めて調べてみたい。

物部川上流域の徳島県との県境にある集落で、地名だけからイメージすると、何か関係がありそうに思える。しかし、これまでも言ってきたように、その地名がいつ成立したかという点の確認がまず第一に必要である。

念のため調べてみると、1956年(昭和31年)に香美郡槙山村、上韮生村が合併し、物部村が発足。『物べ村志(物部村史)』(松本実編、昭和38年)によると、清流物部川になぞらえて村名を「物部」と定めたとある。2006年(平成18年)に香北町・土佐山田町と合併して香美市となり、現在の香美市物部町に至っている。

残念ながら昭和に始まった地名であり、古代どころか、中世・近世にもさかのぼれない。だからと言って、古代の土佐物部氏と全く無縁かというと、そうも言い切れない。この地域が物部氏の伝承を伝える場所であり、それにちなんだ命名であったからこそ、住民の合意も得られたのだろう。

少し整理しておこう。①8・9世紀に有力な土佐物部氏の存在が確認される。②『和名類聚抄』に香美郡物部郷(物部川下流付近か)が記録されている。③鏡川が物部川と呼ばれるようになる。④物部川になぞらえ物部村(物部川上流)が誕生。

現在「鏡川」といえば、映画『竜とそばかすの姫』でもよく映し出される高知市内を流れる川を指すが、古くは物部川のことを「鏡川」と言っていた。それが土佐物部氏が開拓し、生活の場としたことによるものだろうか。いつしか物部川の名が定着していったようである。

けれども土佐物部氏により関係の深い川と言えば、むしろ香宗川ではなかろうか。『香我美の地名考 新版』(山本幸男著、平成11年)を見ると、東川地区の山川の地名に関して、「山川氏の遠祖は、古来武士集団の象徴的存在であった物部氏だと言われています。近くにある石舟神社はこの物部氏の先祖神とされています。……現在の、清藤・末延・正延・別役姓など、みんな物部氏の末裔だといわれています。……香宗川の源流と言える、別役部落から正延・末清・末延・山川へまさに『やまかわ』の地名にふさわしく……」とある。

『土佐言葉 香南の歴史 遠近掘り起こし帳』(野村土佐夫著、2021年)などにも、土佐物部氏の末裔について同様のことが書かれている。ある面、地元ではよく知られていることのようだが、どこまで信頼できるのだろうか。これらが何を根拠としているのかなど、さらに突き詰めて調べてみたい。

現代日本における姓の分布を検索できる『名字由来net』という便利なサイトがある。それによると、高知県には物部氏がたったの10人程度。前回論じたように、8・9世紀には香美郡の中心的地位にあって、繫栄していたことが『続日本紀』や『日本後紀』からも伺える古代の土佐物部氏であったが、今や衰亡し、その後孫はわずかしか残っていないということなのだろうか。

また、全国の物部氏について調べると、都道府県別ランキングは次のとおりである。

『ヤフー!知恵袋』で丁度、同じような質問があった。「今いる物部という名字は、古代の物部氏の子孫と考えていいのですか」。ベストアンサーは「だめです。 古代の物部氏の『物部』は『氏』又は『姓(せい)』、今の物部さんの『物部』は名字です」とのこと。「もともと名字は同姓の中でより細かく区別するために生まれたものなので、姓と同じ名字を名乗ったら意味がないから」とも説明されていた。

このことは先だってより、日野智貴氏が警鐘を鳴らしていたテーマである。「近代初期の本姓と古代の氏族」と題する研究発表に触れて、その意味するところがよく分かってきた。日野氏の動機とするところは、次の2点である。

①古田学派における氏族研究がその必要性を理解されながらも進んでいなかったという事実。

②古田学派内部において本姓と名字を混同する論文が見られたこと。

また、全国の物部氏について調べると、都道府県別ランキングは次のとおりである。

これは古代氏族である物部氏の出身地や拠点とした地域を反映したものだろうか。また、現在物部姓を名乗っておられらる方々は古代物部氏の後孫と見なしてよいものだろうか?物部さんの多い地域 TOP5

都道府県 人数1位 岡山県 およそ360人2位 京都府 およそ300人3位 福岡県 およそ200人4位 東京都 およそ130人

5位 大阪府 およそ120人

『ヤフー!知恵袋』で丁度、同じような質問があった。「今いる物部という名字は、古代の物部氏の子孫と考えていいのですか」。ベストアンサーは「だめです。 古代の物部氏の『物部』は『氏』又は『姓(せい)』、今の物部さんの『物部』は名字です」とのこと。「もともと名字は同姓の中でより細かく区別するために生まれたものなので、姓と同じ名字を名乗ったら意味がないから」とも説明されていた。

このことは先だってより、日野智貴氏が警鐘を鳴らしていたテーマである。「近代初期の本姓と古代の氏族」と題する研究発表に触れて、その意味するところがよく分かってきた。日野氏の動機とするところは、次の2点である。

①古田学派における氏族研究がその必要性を理解されながらも進んでいなかったという事実。

②古田学派内部において本姓と名字を混同する論文が見られたこと。

誤った研究方法によっては、正しい結論に至ることはできない。日野氏は明治初期の『職員録』に記載されている本姓と名字を対比したところ、本姓と名字が一致しているケースは1%に満たないというデータを紹介している。さらに研究を深めていく必要はあるが、通常「本姓と名字は異なる場合が普通で、一致している方が例外的である」との傾向性は示されたと言えるだろう。

すなわち、現在の物部さんを調べても、古代氏族の物部氏の後孫であるという可能性は極めて低いというわけだ。その多くは古代の物部氏にあやかってつけたか、もしくは居住した地名を名字として名乗ったとするのが一般的なのだ。実際に「物部」という地名は全国にいくつも存在しているし、高知県においても物部川下流に、かつての物部郷に由来する物部地区がある。

そうなると一見、土佐物部氏につながるルートが断たれてしまったかに見える。しかしながら、幸いにも高知県には中世において本姓「物部」を名乗った人々の記録が残っていた。物部を本姓とした一族はどのような名字を名乗り、現在に至っているのだろうか。次回はそのような視点で中世の史料を紐解いてみたい。

土佐の物部氏が歴史の上に登場するのは、奈良遷都――「なんと(710年)見事な平城京」――から4年後の元明天皇の和銅七年(714)5月のことである。

癸丑、土佐国の人、物部毛虫咩、一に三子を産みて、穀四十斛并乳母を賜る。(『続日本紀』)

三つ子を産んだ物部毛虫咩(もののべのけむしめ)の多産を寿(ことほ)ぐ記事である。「土佐国の人」とあるので、その時点で、土着して長い歴史を持っていた土佐物部氏と考えられる。おそらく古墳時代にはすでに土佐国に拠点を構えていたのではないか。

その居住地としては物部川流域、現在の香美郡であろうと考えられる。香美郡の初出記事に、郡領として物部鏡連が登場する。物部鏡連は、香美郡の物部郷に置かれた物部の伴造だったと考えられ、『日本後紀』延暦二十四年(805)5月条には香美郡少領の物部鏡連家主の名前が見える。なお、香美郡には物部文連もおり、『日本後紀』弘仁元年(810)正月には家主の妻として物部文連全敷女の名前が見える。

承平年間(931~938年)に編纂された『和名類聚抄』によると、土佐国香美郡8郷の1つに物部郷という地名が見える。伊勢本・東急本の訓は「毛乃倍」。『土佐幽考』は「物部河〈鏡川下流〉の西にあり」とし、『地名辞書』は「今三島村是なり、岩村郷の南にして、即ち物部川の西岸なり」とする。物部川下流右岸の地に物部集落があるので、この物部を中心とした旧三島村一帯が郷域であろう。現在の地図でいえば、高知龍馬空港の北側辺りになる。物部川そのものが遺称地でもあり、土佐国内で物部氏関連地名として明確なのはここだけになる。

この8・9世紀頃における土佐物部氏の存在は史料的に見てもほぼ疑いえないものであろう。問題はいつごろ、何のために土佐にやってきて、その後どうなっていったかという点である。

アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の高城れにさん(29歳)が日本ハムの宇佐見真吾捕手(29歳)と結婚することを11月6日、発表した。宇佐見選手は球界屈指のモノノフ(ももクロのファン)で、ファンがトップアイドルと結婚する“推し婚”として注目されている。

「モノノフ」について、次の3つの意味が『実用日本語表現辞典』に記されていた。

平安時代に記録のある地名「南国市物部」というのは『和名類聚抄』の香美郡物部郷のことであろうか。物部川下流右岸、現在の高知龍馬空港の近辺と考えられている。ここは弥生時代最大級の集落であった田村遺跡に隣接する場所でもある。また、紀貫之の『土左日記』に登場する「おおみなと(大湊)」については諸説あるが、最新の説(朝倉慶景氏「土左日記にみる『おおみなと』について」『土佐史談275号』土佐史談会、2020年11月)では物部川河口右岸、高知龍馬空港の南辺付近に比定している。古代における海上交通の拠点であったことが分かる。

「モノノフ」について、次の3つの意味が『実用日本語表現辞典』に記されていた。

ここでは(3)ではなく、(2)の「物部」、とりわけ高知県の土佐物部氏についてスポットを当ててみたい。まずは『日本姓氏語源事典』から引用しておこう。(1)「武士」の読みの一種。武道を修めた戦士を指す語。(2)「物部」の読みの一種。ニギハヤヒミコトを祖神とし、飛鳥時代前後に栄えた豪族。

(3)カタカナ表記で「モノノフ」と表記する場合は、女性アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のファンならびにライブの観客を指すことが多い。

【物部】

岡山県、京都府、福岡県。モノノベは稀少。職業。物を司る部民から。推定では福岡県久留米市御井町の高良大社を氏神として古墳時代以前に奈良県を根拠地とした後に岡山県に来住。兵庫県洲本市物部は経由地。奈良時代に記録のある地名。地名は物部氏の人名からと伝える。高知県南国市物部は平安時代に記録のある地名。

平安時代に記録のある地名「南国市物部」というのは『和名類聚抄』の香美郡物部郷のことであろうか。物部川下流右岸、現在の高知龍馬空港の近辺と考えられている。ここは弥生時代最大級の集落であった田村遺跡に隣接する場所でもある。また、紀貫之の『土左日記』に登場する「おおみなと(大湊)」については諸説あるが、最新の説(朝倉慶景氏「土左日記にみる『おおみなと』について」『土佐史談275号』土佐史談会、2020年11月)では物部川河口右岸、高知龍馬空港の南辺付近に比定している。古代における海上交通の拠点であったことが分かる。

『日本書紀』などにも登場する古代氏族の物部氏が、古い時代に物部川下流に移り住み、土佐物部氏を形成していったのだろうか。これまで古代史を探求しつつも、古代氏族に関してはあまり触れてこなかった。「君子危うきに近寄らず」ではないが、根拠不明瞭なことを空想だけで論ずることには、多少なりとも抵抗があったからだ。

けれども土佐物部氏に関しては、少なからず根拠とするところがありそうで、可能な限り踏み込んで調べてみることにしたい。

けれども土佐物部氏に関しては、少なからず根拠とするところがありそうで、可能な限り踏み込んで調べてみることにしたい。

中世土佐の名族津野氏は、家譜によれば913年(延喜十三年)土佐に入国、津野荘を開拓したとするが、地元では元仁元年(1224年)入国説を採用しているようだ。家系図の代数から、10世紀までさかのぼるには無理があるとの考え方が強いためだろう。津野氏は本姓藤原氏、鎌倉期には在地領主として台頭、この荘名を姓としていたことが1333年(元弘3年)には確認できる(潮崎稜威主文書)。

つまり、土佐津野氏の場合は本姓を藤原とし、地名の津野荘からとって姓(名字)を津野とした。このように武家の姓は中世の地名を由来とする場合が多い。このことは古代氏族のルーツを研究する際に、現在における姓の分布を根拠とすることの危うさを示している。現在使われている姓は中世以降を起源とするものが多く、本姓と名字が一致しているならともかく、そのようなケースは比較的少ないとされている。

さて、土佐津野氏の場合、本姓は藤原と考えられている。ところがその家系の中で橘姓を名乗った人物がいる。津野豊前守正忠だ。彼は慶長五年(1600年)11月18日死去し、墓地は土佐市高岡の清滝寺(四国八十八箇所第35番札所)の近くにあり、清滝津野氏の始祖と言われ、さらに津野勝興の子息と伝えられている。

『中世土佐国 土佐津野氏に関する論文集』(朝倉慶景著、令和2年)に、津野豊前守について、次のような研究が述べられている。

つまり、土佐津野氏の場合は本姓を藤原とし、地名の津野荘からとって姓(名字)を津野とした。このように武家の姓は中世の地名を由来とする場合が多い。このことは古代氏族のルーツを研究する際に、現在における姓の分布を根拠とすることの危うさを示している。現在使われている姓は中世以降を起源とするものが多く、本姓と名字が一致しているならともかく、そのようなケースは比較的少ないとされている。

さて、土佐津野氏の場合、本姓は藤原と考えられている。ところがその家系の中で橘姓を名乗った人物がいる。津野豊前守正忠だ。彼は慶長五年(1600年)11月18日死去し、墓地は土佐市高岡の清滝寺(四国八十八箇所第35番札所)の近くにあり、清滝津野氏の始祖と言われ、さらに津野勝興の子息と伝えられている。

『中世土佐国 土佐津野氏に関する論文集』(朝倉慶景著、令和2年)に、津野豊前守について、次のような研究が述べられている。

彼は津野豊前守橘正忠を称し、「橘」は本姓となるが、これは源・平・藤・橘から選んだものと推察される。だが父は一条系母は長宗我部系の人。そのため藤か秦となろうが、それらを排除した形であり、また正忠の名前についても、この時期は父の一字である勝または興を用いるのが通常であった。それにも拘わらず正忠を称しているのは、二十八歳で死去した津野親忠への養子縁組が出来ていたとみるべきであろう。そのことは豊前守の名乗を、長宗我部氏が認めていたことからも言えよう。すなわち「守」は古くに一国の支配者を意味するため、この時期家系または技能集団の「長」がよく用いていた。従って津野親忠の後を受け継いだ人とみてよかろう。本来は藤原を本姓とするはずの津野氏が、なぜ橘を名乗ったのであろうか。もしかしたら、橘を本姓としていた可能性はないだろうか。津野吉郎氏の『清滝津野氏の由来』(昭和48年)によると、関ケ原の戦い(1600年)後、津野親忠が長宗我部盛親によって殺害されたため、本姓を秘め橘正忠と称したものと説明されている。

同様のケースとして、源氏の流れを汲むとされる吉良氏が荒倉神社(高知市春野町)の棟札に、「源」でなく「大檀那平親貞」「平朝臣吉良千熊丸」などと「平」姓で記録されている。これらを単なる誤りとしてよいのか……。

これだけでも興味深い研究対象であるが、古代氏族等について研究する場合、このような姓の変遷をたどり、本姓を正しく確認することが不可欠となってくるだろう。

“非時香菓(ときじくのかくのこのみ)は本当に橘なのか①~③”と題して、田道間守(たじまもり)が常世国から持ち帰ったとされる「非時香果」が本当に今の橘(タチバナ)のことであるのかどうかを考察してきた。とかく人は結論を自説に結び付けたがる傾向があるもの。その論証が正しければ、周辺の事情までピタリと合うようになってくるものであるが、そうでない場合は、矛盾を解決するために次から次へと継ぎあてをしなくてはならない状況に陥る。屋上屋を重ねるようなものである。

そこで独善を避けるために、今回は最近発刊された『探訪』第十四号(仁淀川歴史会、令和二年六月)の中から、「たちばなの源流を探る」と題する石元清士氏の論考を紹介しておきたい。

実に21ページにわたる力作であるが、まとめの部分から要旨となる部分を引用し、解説を加えたい。

私の疑問は、多くの国語辞書が「歴史上の橘(コミカン様のもの、以下Aと略称)と、現存する野生タチバナ(以下Bと略称)は全く別物亅と云う事から始まった。そうした記述の根拠は、牧野富太郎博士の見解にあり、その詳しい考え方も分かった。見解の要は、Bが「食うに耐えない劣悪な代物」と見る点にあるから、公的機関にBの糖度と酸度を測定してもらった。結果は三月頃には、味の点では生食に充分適した値になることが証明された。続いて、Bは「タジマモリ」以前から国内にあった事を文献で確かめ、「トキジクノカクノコノミ」は、食用として期待されたものではなく、不老不死を希求する、信仰上の仙果であったことを浮彫りにした。以上の点をふまえ乍ら、おもな歴史上の作品・記録の中の橘について、それはAかBかの判別を試みた。幸いなことにAとBは、「種子繁殖の可否」、「食品としての優劣」、「熟期の差」などに、明確な差異があり、それを尺度にすれば、その判別はさして困難ではなかった。その結果、私の見た限りでは、それらの橘はAであるという確かな証は見つからず、AとBは別物ではなく、歴史上の橘は野生タチバナそのものという、私なりの結論を得た次第である。従って、万葉人の愛した花橘は、松尾山のタチバナ群落の遠祖であり、栽培にまで広がる戸田(へだ・沼津市)の野生タチバナも、「菓子の長上」と讃えられた古代の橘と同一種であることが確かめられた。

一番のポイントだけを簡潔にまとめると、論旨は次の①~③のようになる。

①国語辞典は歴史上の橘と現存する野生タチバナは別物と記している。

②その根拠は牧野富太郎博士の見解にあった。

③しかし著者は調査研究の末、歴史上の橘は野生タチバナそのものという結論を得た。

辞典の類は研究の初めには必須なものであるが、新説を出す際にはむしろ通説を代弁する大きな壁となる。辞典の種類がいかに多くとも、そのほとんどは学界の権威者が発表した見解が踏襲され、一斉に右へ倣いをしていることが往々にしてある。この橘問題において、その権威となっていたのが、高知県が誇る世界的な植物学者・牧野富太郎博士だったとは少々意外でもあった。

『牧野日本植物図鑑』(北陸館、昭和十五年)は、「野生タチバナは紀州みかん即ち小みかん様のものとし、現在西日本海岸地帯に稀に点在する野生『タチバナ』とは別のもの」との見解を示している。その根拠は「菓子の長上」と讃えられた古代の橘が「食うに耐えない劣悪な代物」であるはずがないとの牧野博士の独断にあった。

そこで石元清士氏は、本当に野生タチバナは食用に耐えないものなのかどうか、自らタチバナの木を育ててその実を食してみたという。確かに12月下旬頃のタチバナの果実は通説に違わずすっぱかったのだが、面白いことに3月下旬頃には生食可能なおいしさになるという事実が証明された。このことは中央西農業振興センターに依頼して、糖度や酸度などについても測定調査済みだという。

牧野博士は小学校中退という学歴のため苦労も多かったようだが、学界に縛られない独自の研究スタイルで一躍世界に通用する植物学者となっていった。常に貧苦に苦しめられながら、実家の酒造会社を潰してでも後世のために充実した植物図鑑を残そうとした精神は尊敬に値する。その博士がいつしか学界の権威として君臨していたとは……。

石元氏はイザナギ・イザナミの神話の時代から「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」といった「橘」地名が存在し、『魏志倭人伝』に橘が登場することにも言及。さらに「種子繁殖の可否」の点からの考察など、多方面からのアプローチで③の結論を導いている。自らの経験に基づき、実に実証的で、示唆に富んだ論考であった。

だが疑問は残る。「非時香果」が本当に今のタチバナであったとすれば、田道間守がわざわざ常世国(海外)から持ち帰る必要はないことになる。もう一歩踏み込んだ考察が求められているのかもしれない。

だが疑問は残る。「非時香果」が本当に今のタチバナであったとすれば、田道間守がわざわざ常世国(海外)から持ち帰る必要はないことになる。もう一歩踏み込んだ考察が求められているのかもしれない。

田道間守(たじまもり)が常世国から持ちかえった「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」を橘とするにはあまりにも矛盾点が多すぎる。荒唐無稽な作り話と切り捨ててしまうのは簡単だが、意外にもこの話には事実を反映したドキュメンタリー的な要素が含まれている。

前回紹介した3つのポイントを振り返ってみよう。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。

前回紹介した3つのポイントを振り返ってみよう。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。

②田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年もの年月を要した。垂仁天皇の年齢(140歳で崩御)からしても二倍年暦の時間軸で描かれた物語と考えられることから、今の暦では5年間に相当する。

③「常世国」「非時香菓」の語義から連想されるのは、常夏の国や一年中果実が実る赤道直下の国といったイメージだろうか。

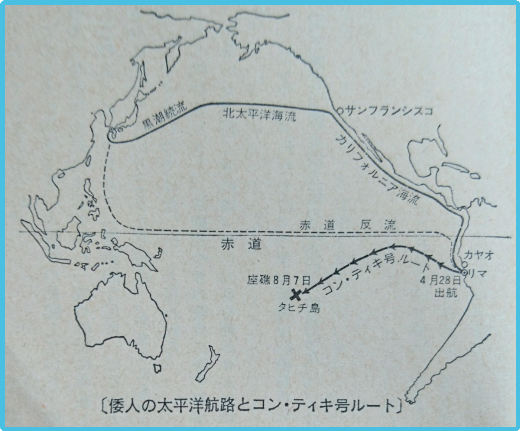

①について、熊野の御崎といえば、和歌山県の熊野詣でで有名な「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3社と「那智山青岸渡寺」の1寺の熊野三山があるところである。その熊野那智には「補陀落渡海」という南の海の彼方にあるという観音の補陀落浄土を目指して、小船に乗って渡ろうとする捨身行があった。平安時代から江戸時代頃まで28例。単なる捨身行であれば、食料を大量に準備する必要もなさそうだが、1~3か月分の食料を積みこんだと記録されていることから、太平洋横断(ヨットで約3か月を要する)の成功こそが本来目指す目的地であったと考えられる。また、高知の足摺岬や室戸岬、茨城県の那珂湊などでも補陀落渡海が行われたとの記録がある。いずれも黒潮に乗るのに適した場所であり、黒潮の流れが向かう先はアメリカ大陸になる。常世国=補陀落浄土=太平洋の向こうの国だったのではないだろうか。 ②について、田道間守が非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年(今の暦で5年)もの年月を要した。『魏志倭人伝』において、裸国・黒歯国へは東南方向に船で一年かかると記述されている。これも二倍年暦なので、現代の暦では半年に相当する。最短でも往復1年は必要であり、道中のトラブルや現地での滞在期間、帰国の準備などを考えても、帰り着くのに5年を要したことは海外渡航とすればかなり現実的なスケジュールであり、国内や近隣諸国であったら長すぎる期間である。

③について、「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定する古田説に従うと、そこは赤道直下の国であり常世国と呼ぶのに違和感はない。縄文土器とよく似た土器が出土したバルディビア遺跡(前 3000~2400頃)があり、バナナの世界的な輸出国となっている。非時香菓に関する「縵八縵矛八矛」という描写表現はバナナの形状にピッタリ適合するとした西江碓児説が現実味を帯びてくる。ただし、エクアドルバナナについては後世ヨーロッパ経由で入ってきたとされることや半年かけてバナナの実を持ちかえると腐るので、裸国・黒歯国からバナナの実そのものを持ちかえったとするのは疑問である。

③について、「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定する古田説に従うと、そこは赤道直下の国であり常世国と呼ぶのに違和感はない。縄文土器とよく似た土器が出土したバルディビア遺跡(前 3000~2400頃)があり、バナナの世界的な輸出国となっている。非時香菓に関する「縵八縵矛八矛」という描写表現はバナナの形状にピッタリ適合するとした西江碓児説が現実味を帯びてくる。ただし、エクアドルバナナについては後世ヨーロッパ経由で入ってきたとされることや半年かけてバナナの実を持ちかえると腐るので、裸国・黒歯国からバナナの実そのものを持ちかえったとするのは疑問である。

魏使による実地見聞

ところで、古田武彦氏は『「邪馬台国」はなかった』において「魏使は倭地の実地において、その当地の〝倭人の知識〟を聞き、これを正確に報告した、と思われる個所が倭人伝中に幾多存在する」(P389)とし、足摺岬付近を出発点とし黒潮に乗って半年かけてアメリカ大陸を経て、南米エクアドルへ向かう航路については侏儒国における実地見聞に基づくとの考えを表明していた。

近代の歴史学者たちはこの部分は荒唐無稽な話としてまともに取り扱うことはなかったが、『日本書紀』の編者はむしろ事実として受け止めたのかもしれない。「人長三・四尺」の侏儒国の人々を少彦名(スクナヒコナ)命に、「裸国・黒歯国」を常世国に置き換えたように見える。そして侏儒国の人々の中には実際に黒潮に乗って太平洋を航海し、帰国した人の体験談が伝承されていたのであろう。魏使は実地見聞に基づいた情報を『魏志倭人伝』に盛り込んだ。

近代の歴史学者たちはこの部分は荒唐無稽な話としてまともに取り扱うことはなかったが、『日本書紀』の編者はむしろ事実として受け止めたのかもしれない。「人長三・四尺」の侏儒国の人々を少彦名(スクナヒコナ)命に、「裸国・黒歯国」を常世国に置き換えたように見える。そして侏儒国の人々の中には実際に黒潮に乗って太平洋を航海し、帰国した人の体験談が伝承されていたのであろう。魏使は実地見聞に基づいた情報を『魏志倭人伝』に盛り込んだ。

それならば日本側にも同様の内容が伝承されていなければならない。そんな疑問を持ち続けていたところ、思い当たることがあった。それがまさしく、田道間守が常世国から非時香菓を持ちかえる話である。『日本書紀』によると、常世国は「遠くより絶域に往(まか)る。萬里浪を踏みて遙に弱水を渡る」ところにあったと伝える。「弱水」は通常、川の水などと訳される。この「弱水」の意味がよく分からずにいた。「裸国・黒歯国」をエクアドル付近とすると、北アメリカ大陸の西海岸までは黒潮に乗って運ばれる。黒潮の幅は、日本近海では100km程度で、最大流速は4ノット(約7.4km/h)にもなる。この強力な流れに対し、カリフォルニア州から赤道方面へ南下するカリフォルニア海流の流速は遅く、約0.5ノット程度。このカリフォルニア海流を「弱水」と呼んだのだ。そして遥かに弱水を渡った先に常世国(裸国・黒歯国)があったのである。

意外にも『日本書紀』に橘だけでなく、南米への渡航というリアルな話が取り込まれていたのである。

『日本書紀』の編者は『魏志倭人伝』に登場する卑弥呼や壹與の業績を神功皇后の手柄として取り込もうとした(“高良玉垂命の業績が神功皇后紀に取り込まれていた”)。『日本書紀』の編者は海外の史書などにもよく目を通していたようである。そして倭人伝に「橘有り」と記述されていることも知っていた。

邪馬壹国が北部九州であるならば、このとき魏の使いが見た橘は、当然九州に自生していたものであろう。勝手な推測かもしれないが、弥生時代には奈良盆地をはじめとする畿内の内陸部には、タチバナは自生していなかったのではないか。古来中国と外交関係を持っていたと主張したい大和朝廷にとっては、どうしてもこの矛盾を埋める必要があったという。

邪馬壹国が北部九州であるならば、このとき魏の使いが見た橘は、当然九州に自生していたものであろう。勝手な推測かもしれないが、弥生時代には奈良盆地をはじめとする畿内の内陸部には、タチバナは自生していなかったのではないか。古来中国と外交関係を持っていたと主張したい大和朝廷にとっては、どうしてもこの矛盾を埋める必要があったという。

『日本書紀を批判する――記紀成立の真相』(古田武彦/澁谷雅男【共著】、1994年)によると、垂仁天皇の時代である「一世紀の半ばに田道間守は橘を採りに行って持って帰っているわけです。だから倭人伝のいう通り、三世紀には橘があります、という話になっている」とうまく時代設定しているというわけだ。

しかし、全くの無から話を創造することは難しい。もともとあった話をベースとしながら、ただ「時じくの香の木の実は今の橘なり(今謂橘是也)」と解説を入れるだけで、見事に『魏志倭人伝』との整合性を取り持とうとした。では本来の話はどのような内容であったのだろうか。

①田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰った。常世国は「海外の国」とされ、『日本書紀』神代上に少彦名(スクナヒコナ)命は大己貴(オホナムチ)命との国作りの後、熊野の御崎から「常世郷」に帰っていったとされる。②田道間守は非時香菓を常世国から持ち帰るのに10年もの年月を要した。垂仁天皇の年齢(140歳で崩御)からしても二倍年暦の時間軸で描かれた物語と考えられることから、今の暦では5年間に相当する。③「常世国」「非時香菓」の語義から連想されるのは、常夏の国や一年中果実が実る赤道直下の国といったイメージだろうか。

①~③の条件によく適合する話が『魏志倭人伝』の中にある。

「又有裸国・黒歯国、復在其東南。船行一年可至」(又裸国・黒歯国有り、復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し)

『魏志倭人伝』の最後を飾る文章である。倭人伝に記述された一年は二倍年暦であり、現代の暦では半年に相当するものとし、古田武彦氏は「裸国・黒歯国」を南米大陸のエクアドル付近と比定。その基点となる「侏儒国」を四国の西南端、足摺岬(高知県)の周辺とみなしている。

田道間守が常世国から「非時香菓」を持ちかえった話が、この『魏志倭人伝』の記述と何か関連があるのだろうか。それとも単なる荒唐無稽な作り話だったのか。さらに踏み込んで考えてみることにしたい。

田道間守が常世国から「非時香菓」を持ちかえった話が、この『魏志倭人伝』の記述と何か関連があるのだろうか。それとも単なる荒唐無稽な作り話だったのか。さらに踏み込んで考えてみることにしたい。

『古事記』や『日本書紀』に第11代垂仁天皇が田道間守(たじまもり)を常世国に遣わして、「非時香菓」(ときじくのかくのこのみ)を求めさせ、10年もの歳月をかけて持ち帰るが、その間に天皇は崩御したという話が出てくる。そしてその「非時香菓」は今の橘(タチバナ)のことであると説明してある。「非時香菓」は本当に橘のことだったのだろうか?

〔時じくの香の木の実〕

また天皇、三宅の連等が祖、名は多遅摩毛理を、常世の国に遣して、時じくの香の木の実を求めしめたまひき。かれ多遅摩毛理、遂にその国に到りて、その木の実を採りて、縵八縵(かげやかげ)矛八矛(ほこやほこ)を將(も)ち来つる間に、天皇既に崩りましき。ここに多遅摩毛理、縵四縵(かげよかげ)矛四矛(ほこよほこ)を分けて、大后に献り、縵四縵矛四矛を、天皇の御陵の戸に献り置きて、その木の実を擎(ささ)げて叫び哭(おら)びて白さく、「常世の国の時じくの香の木の実を持ちまゐ上りて侍ふ」とまをして遂に叫び哭びて死にき。その時じくの香の木の実は今の橘なり。(『古事記』)

日本に古くから自生してきた唯一の柑橘類とされるタチバナが最も多く群生している場所は、高知県土佐市甲原の松尾山(標高271m)だということを前回紹介した(“日本最大規模「土佐市のタチバナ群落」”)。約200本ものタチバナが群生しているのは他に類例がなく、日本最大規模とされる。

もしかして田道間守はかつての土佐国(高知県)からタチバナ(非時香菓)を持ち帰ったのではないかとの想像もしてみたが、あまりにも疑問点が多すぎる。問題点を列記してみよう。

もしかして田道間守はかつての土佐国(高知県)からタチバナ(非時香菓)を持ち帰ったのではないかとの想像もしてみたが、あまりにも疑問点が多すぎる。問題点を列記してみよう。

①もともとタチバナは日本に自生しているにも関わらず、常世国(海外の国)から持ち帰ったとされている。

②『魏志倭人伝』にも「橘有り」と記述され、古くから日本に自生していることを裏付ける。

③柑橘類の結実は季節の影響を受け、季節によらないという意の「非時(ときじく)」という表現には適さない。

④「縵八縵矛八矛」という表現も橘ではなく、バナナの形状にピッタリ適合するとの指摘(西江碓児説)あり。

客観的に見ると矛盾点を多く内包しながらも、この話がお菓子のルーツとされたり、畿内の寺社に植えられた橘の木の由来につながっていたりする。もしかして『古事記』『日本書紀』の編者は「時じくの香の木の実は今の橘なり」としなければならない事情があったのだろうか。それとも本当に橘のことを指していたのだろうか。掘り下げて考えてみたいところだ。

カレンダー

| 02 | 2026/03 | 04 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『土佐史学』創刊号

(土佐歴史学会、2026年1月)

500円

「土佐歴史学会」が『土佐史学』創刊号を発刊。研究論文2本、他。 2015年より開始した土佐歴史再発見研究会、土佐歴史研究交流会、 土佐歴史研究会などの研究会活動を経て、2024年新たに土佐歴史学会を設立。ホームページにも活動紹介あり。今、歴史の扉が開かれる。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(02/21)

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ