高知市春野町秋山。用水路沿いに、雪蹊寺(33番札所)からの種間寺(34番札所)へ向かう四国八十八ヶ所遍路道(県道279号線)が通っている。秋山城址を通り過ぎ、JA集出荷場の脇道を南西に入ってしばらく行くと、旧郷社・星神社(春野町秋山3276)が鎮座している。

町はずれの田園地帯に鎮座する星神社が、かつて当地域32集落の産土神であり、郷社として崇敬されていたことは、現在の姿からは想像しにくい。近所の人の話では、「今では氏子も減って、祭りも行われなくなった」とのこと。

いまでこそ春野町役場や春野文化ホール「ピアステージ」、春野中学校などが林立する西分が春野町の中心であるように見えるが、これは市町村合併に伴うもの。合併の歴史を簡単に記しておこう。

1954年(昭和29年)6月1日 諸木村・秋山村・芳原村が合併して平和村が発足。1956年(昭和31年)9月30日 平和村・西分村・仁西村・森山村・弘岡上ノ村・弘岡中ノ村・弘岡下ノ村が合併して春野村が発足。1969年(昭和44年)9月30日 春野村が町制施行して春野町となる。2008年(平成20年)1月1日 高知市に編入。同日春野町廃止。

このように現在では高知市に編入された春野町であるが、かつては吾川郡であった。古代において吾川郡の郡家がどこに置かれていたかについては、長らく岡本健児氏の「いの町枝川説」が有力であったが、近年、朝倉慶景氏による「春野町秋山説」が出された。その比定地が今回紹介する星神社の南方数百メートル地点なのである。

この新説が正しいとすれば、吾川郡の郡家がその北方に星神社を祀っていたという位置づけとなり、後の時代に郷社として引き継がれていったことが十分納得できる。鳥居手前の井戸脇に「奉寄進 惣中 天保十二辛 丑九月吉日」と刻まれた立派な手水鉢が、かつての崇敬の名残りを伝えているようだ。

『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、星神社の祭神は「天之御中主神、明星尊」としているが、『高知県神社誌』(竹崎五郎著、昭和6年)では出雲の国引き神話に関連する「國所引座八束水臣津野命」も併記されている。古い歴史を感じさせるところだが、『鎮守の森は今』では省略したのかもしれない。勧請年月縁起沿革等未詳。元は妙見大明神と称した。

この新説が正しいとすれば、吾川郡の郡家がその北方に星神社を祀っていたという位置づけとなり、後の時代に郷社として引き継がれていったことが十分納得できる。鳥居手前の井戸脇に「奉寄進 惣中 天保十二辛 丑九月吉日」と刻まれた立派な手水鉢が、かつての崇敬の名残りを伝えているようだ。

『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、星神社の祭神は「天之御中主神、明星尊」としているが、『高知県神社誌』(竹崎五郎著、昭和6年)では出雲の国引き神話に関連する「國所引座八束水臣津野命」も併記されている。古い歴史を感じさせるところだが、『鎮守の森は今』では省略したのかもしれない。勧請年月縁起沿革等未詳。元は妙見大明神と称した。

PR

毎週日曜放送のアニメ『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~』第23話で、ついにフィットア領へと戻ってきたルーデウスたち。故郷のブエナ村は荒地になり、ボレアス家のあったロアの街も難民キャンプとなっていた。「まずは井戸づくりですな。ここは川まで少し離れていますので、皆苦労しております」と主人公ルーデウスは依頼される。

ふつうは近くに川がないから井戸を掘る。けれども、古代において国内最大級とされる直径9.5メートルの瓜尻(うりじり)遺跡の井戸は接岸施設を伴う水路遺構の近くで見つかった。その解釈に専門家も悩んでいるのが正直なところであろう。

ふつうは近くに川がないから井戸を掘る。けれども、古代において国内最大級とされる直径9.5メートルの瓜尻(うりじり)遺跡の井戸は接岸施設を伴う水路遺構の近くで見つかった。その解釈に専門家も悩んでいるのが正直なところであろう。

安芸市僧津の統合中学校建設地内の「 瓜尻遺跡」(古墳~平安期)について考える講演会が、12月12日に安芸市民会館で開かれた。考古学者で滋賀大名誉教授の小笠原好彦氏が「大化の改新以後、中央に税を納めるための流通拠点。米やカツオ、塩などが集まり、絹織物の工房があったのだろう」と、集まった約160人に見解を披露した。小笠原氏は「豪族の居館や 郡衙(地方に設けられた役所)にしては規模が小さい」と指摘。井戸のある23m四方の区画には塀が巡らされ、門が設けられた南側には建物の遺構が全くない点に注目。流通拠点や絹織物の工房があった場所との見立てを述べたことが、『読売新聞』(2021年12月15日)の記事から読み取れる。

当日講演会に参加した方からも「23m四方の方形区画や船着き場や運河を配する構成から、調の集積場ではなかったか」と同様の趣旨の情報提供があった。いただいたコメントに「井戸との関連はまだわからないとも。 解明できそうもないものは祭祀遺構にする話は少し笑いました!」とあり、講演会の様子が伝わってきた。発見当初、安芸市教育委員会は「神聖な行事のための水として使われていたのでは」と推測した経緯もあり、小笠原氏は井戸と祭祀との関連は疑問視しておられるようだ。

「大化の改新以後、中央に税を納めるための流通拠点」あるいは「公的な市」とする小笠原説はたいへん興味深いところだ。近くには三菱財閥の創業者・岩崎弥太郎の生家があり、この地から日本の水運業、ひいては実業界を担う人物が現れたのは歴史の同時性(歴史は繰り返す)というものか。

ただし、645年の「大化の改新」については疑問点も多く、多元史観では大宝律令(701年)が大和朝廷による中央集権体制のスタートとされる。そうなると、7世紀代における瓜尻遺跡の存在意義は近畿天皇家との関係を抜きにして考えなければならないだろう。

ところで、岩崎弥太郎の生家の住所は安芸市井ノ口甲一ノ宮。「井ノ口」とは主に用水取水口の地名であり、伏流水となる前の地点で用水路に確保する所である。瓜尻遺跡の周辺は安芸条里の北端部にあたり、条里の中央付近には「ミヤケダ」地名もある。安芸条里の灌漑施設を管理運営する上で、安芸川からの取水口となる場所が重要とされたと考えられる。そのことは一ノ宮古墳や一宮神社(安芸郡の一ノ宮、土佐国の一ノ宮は「しなね様」で有名な土佐神社)が存在し、古代寺院が存在していたことが明らかになったことでも理解できる。

当日講演会に参加した方からも「23m四方の方形区画や船着き場や運河を配する構成から、調の集積場ではなかったか」と同様の趣旨の情報提供があった。いただいたコメントに「井戸との関連はまだわからないとも。 解明できそうもないものは祭祀遺構にする話は少し笑いました!」とあり、講演会の様子が伝わってきた。発見当初、安芸市教育委員会は「神聖な行事のための水として使われていたのでは」と推測した経緯もあり、小笠原氏は井戸と祭祀との関連は疑問視しておられるようだ。

「大化の改新以後、中央に税を納めるための流通拠点」あるいは「公的な市」とする小笠原説はたいへん興味深いところだ。近くには三菱財閥の創業者・岩崎弥太郎の生家があり、この地から日本の水運業、ひいては実業界を担う人物が現れたのは歴史の同時性(歴史は繰り返す)というものか。

ただし、645年の「大化の改新」については疑問点も多く、多元史観では大宝律令(701年)が大和朝廷による中央集権体制のスタートとされる。そうなると、7世紀代における瓜尻遺跡の存在意義は近畿天皇家との関係を抜きにして考えなければならないだろう。

ところで、岩崎弥太郎の生家の住所は安芸市井ノ口甲一ノ宮。「井ノ口」とは主に用水取水口の地名であり、伏流水となる前の地点で用水路に確保する所である。瓜尻遺跡の周辺は安芸条里の北端部にあたり、条里の中央付近には「ミヤケダ」地名もある。安芸条里の灌漑施設を管理運営する上で、安芸川からの取水口となる場所が重要とされたと考えられる。そのことは一ノ宮古墳や一宮神社(安芸郡の一ノ宮、土佐国の一ノ宮は「しなね様」で有名な土佐神社)が存在し、古代寺院が存在していたことが明らかになったことでも理解できる。

AI(人工知能)の登場で囲碁界ではプロ棋士が教えてきたことが、必ずしも正しいとは限らないことが明らかになってきた。古代史の解明にも先入観を持たないAIを導入してみたいものだ。Hey Siri(ヘイ、シリ)教えて「瓜尻遺跡」。

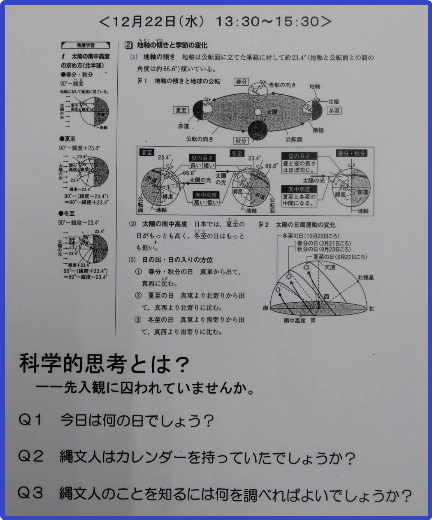

12月22日、今日は冬期特別授業なので、いつもと違う話をしてみましょう。タイトルにもある「科学的思考とは?」という内容です。大学入試センター試験が共通テストに変わり、思考力を問う問題が出題されるようになってきました。そこでいくつかの質問に答えてもらいましょう。

Q1.今日は何の日でしょう?

よく見ると、上の図の中に答えが書かれています。そう、冬至の日ですね。昼が最も短くなる日です。ところで、2学期の期末テストの結果はどうでしたか。成績がいま一歩だった人も、この日を境に昼が長くなっていくように、成績もV字回復を目指していきましょう。

Q1.今日は何の日でしょう?

よく見ると、上の図の中に答えが書かれています。そう、冬至の日ですね。昼が最も短くなる日です。ところで、2学期の期末テストの結果はどうでしたか。成績がいま一歩だった人も、この日を境に昼が長くなっていくように、成績もV字回復を目指していきましょう。

さて、次の質問です。

Q2.縄文人はカレンダーを持っていたでしょうか?

どちらかに手を上げてみてください。カレンダーを持っていたと思う人? 何人かいますね。……それでは、持っていなかったと思う人? 自信はなさそうですが、さっきより増えました。持っていなかったという人のほうが多いようですね。多数決で、持っていなかったという結論でいいですか。

えっ、いけない。そう、いけませんね。なぜなら、真理は多数決によって決めることはできないからです。では、どのようにして決定するのでしょうか。それは根拠を示して論証するというやり方です。これが科学的方法論というものです。

最後の質問です。

Q3.縄文人のことを知るには何を調べればよいでしょうか?

そう、遺跡です。縄文人のことを知るには、縄文時代の遺跡を調べたらいいですよね。では、縄文時代を代表するのは何遺跡? 都合の悪いことは「見ない」「聞かない」「言わない」――ナイ、ナイ、ナイの三内丸山遺跡ですね。つい最近、世界文化遺産にも登録されました。

三内丸山遺跡では、直径1メートルの柱跡が4.2メートル間隔で6本分見つかっています。今はそこに柱だけ立てて、巨大な建造物があったことをイメージできるようにしています。壁はないですけどね。

Q2.縄文人はカレンダーを持っていたでしょうか?

どちらかに手を上げてみてください。カレンダーを持っていたと思う人? 何人かいますね。……それでは、持っていなかったと思う人? 自信はなさそうですが、さっきより増えました。持っていなかったという人のほうが多いようですね。多数決で、持っていなかったという結論でいいですか。

えっ、いけない。そう、いけませんね。なぜなら、真理は多数決によって決めることはできないからです。では、どのようにして決定するのでしょうか。それは根拠を示して論証するというやり方です。これが科学的方法論というものです。

最後の質問です。

Q3.縄文人のことを知るには何を調べればよいでしょうか?

そう、遺跡です。縄文人のことを知るには、縄文時代の遺跡を調べたらいいですよね。では、縄文時代を代表するのは何遺跡? 都合の悪いことは「見ない」「聞かない」「言わない」――ナイ、ナイ、ナイの三内丸山遺跡ですね。つい最近、世界文化遺産にも登録されました。

| ▲縄文時代の三内丸山遺跡 |

ある人が冬至の日、雪の積もる青森県の三内丸山遺跡に行って、日が沈む方角を調べました。すると、日没の瞬間、3本の柱の影がピッタリ重なったといいます。ということは、この建物は冬至の日没の方角に合わせて建てられていたことになります。

これだけなら偶然の一致とも考えられますが、お隣りの秋田県にも大湯環状列石(ストーンサークル)という、やはり縄文時代の遺跡があります。大小2つの環状列石があり、小さいほうの円の中心から大きいほうの円の中心の石柱を見た方角が、ちょうど冬至の日の出の方角に一致するというのです。

他にも、長野県のレイラインや岐阜県下呂市金山町にある金山巨石群など、冬至や夏至を意識した遺構が全国各地に見られます。すなわち、縄文時代当時の人は冬至を知っていたということですね(さり気ないダジャレに生徒もニンマリ)。

四国銀行が配っているような『トムとジェリー』のカレンダーみたいなものではないですが、建造物等を利用して季節の移り変わりを読みとっていて、その時代には「冬至の日」を1年の節目としていたのではないでしょうか。

四国銀行が配っているような『トムとジェリー』のカレンダーみたいなものではないですが、建造物等を利用して季節の移り変わりを読みとっていて、その時代には「冬至の日」を1年の節目としていたのではないでしょうか。

12月下旬にもかかわらず、この日の「冬至スペシャル授業」は冒頭から汗が流れるような熱い授業となった。

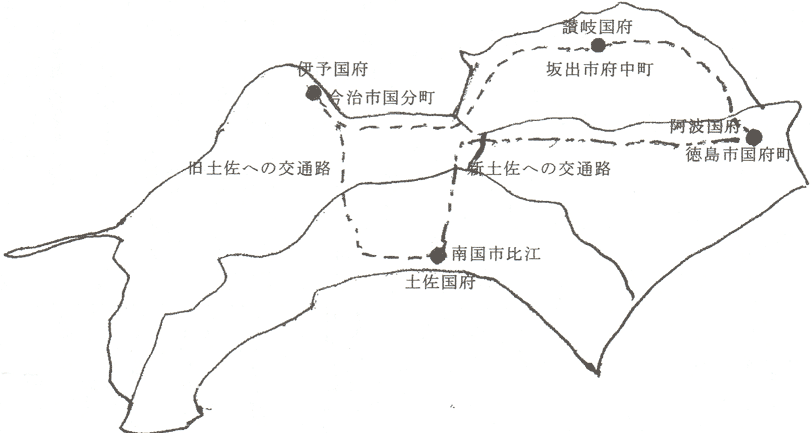

もう5年前になるだろうか。『古田史学会報136号』(2016年10月)に、西村秀己氏の論考「南海道の付け替え」が掲載された。九州王朝から大和朝廷への政権交代の画期を示すONライン(701年)の存在を強く印象付けるものであった。

土佐国の古代官道については、718(養老二)年以前は伊予国経由の西回りであったものが、718年に阿波国を経由するルートに変更された。これが九州王朝から大和朝廷への政権交代によるものとする「南海道の付け替え」である。この718~796年におけるコース(養老官道)については、これまでいくつかの説が出されていたが、吉野川や那賀川沿いといった内陸部を通るルートはほぼ否定されている。

現段階では、徳島県の海岸部をたどり、室戸岬は避けて野根山街道を経由し、やはり高知県の太平洋岸に近いルートを通ると推測されている。その根拠としては、735(天平七)年の「阿波国那賀郡武芸駅(海部郡牟岐)」木簡、および高田遺跡(香南市野市町)における古代官道遺構の発見などがあげられる。

それだけに、同論考に添えられた「新・旧土佐への交通路」とする地図には、少し残念な思いがあった。掲載直後、西村氏には「阿波(徳島)ルートが違ってますよ」とご忠告申し上げておいた。同地図が『古田史学論集』にそのまま掲載されることを危惧し、間違い部分だけでも修正してほしかったからである。

厳密に言うと、伊予(愛媛)ルートも主流説ではない。代表的な説として、①ほぼ現在の国道33号が通る内陸路線(日野尚志説)や②海岸を大きく周回する路線(足利健亮説)などが出されている。通説が正しいとは限らないけれども、先行研究を無視したルートを示しても、既存の学者たちを納得させることはできない。

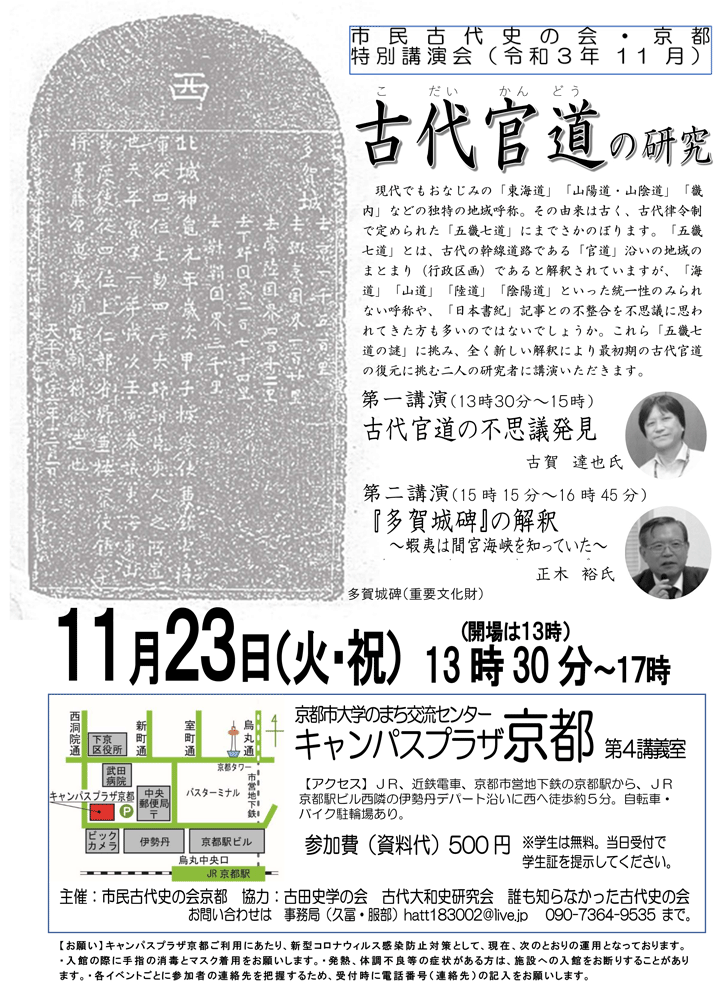

批判じみたことになるので、あまり言わずにおこうとも考えていたが、最近『市民古代史の会・京都』における「古代官道の研究」と題する講演会(下記ユーチューブ動画参照)で、先の地図がそのまま使用されていたようなので、僭越ながら多少なりとも注意を促しておきたい。

厳密に言うと、伊予(愛媛)ルートも主流説ではない。代表的な説として、①ほぼ現在の国道33号が通る内陸路線(日野尚志説)や②海岸を大きく周回する路線(足利健亮説)などが出されている。通説が正しいとは限らないけれども、先行研究を無視したルートを示しても、既存の学者たちを納得させることはできない。

批判じみたことになるので、あまり言わずにおこうとも考えていたが、最近『市民古代史の会・京都』における「古代官道の研究」と題する講演会(下記ユーチューブ動画参照)で、先の地図がそのまま使用されていたようなので、僭越ながら多少なりとも注意を促しておきたい。

主催:市民古代史の会・京都(代表:山口哲也)古代官道の不思議発見@古賀達也@市民古代史の会・京都@キャンパスプラザ京都@20211123@29:01@DSCN9280

https://youtu.be/kFagnmfvpCg

土佐国の古代官道については、718(養老二)年以前は伊予国経由の西回りであったものが、718年に阿波国を経由するルートに変更された。これが九州王朝から大和朝廷への政権交代によるものとする「南海道の付け替え」である。この718~796年におけるコース(養老官道)については、これまでいくつかの説が出されていたが、吉野川や那賀川沿いといった内陸部を通るルートはほぼ否定されている。

現段階では、徳島県の海岸部をたどり、室戸岬は避けて野根山街道を経由し、やはり高知県の太平洋岸に近いルートを通ると推測されている。その根拠としては、735(天平七)年の「阿波国那賀郡武芸駅(海部郡牟岐)」木簡、および高田遺跡(香南市野市町)における古代官道遺構の発見などがあげられる。

そして土佐国府から北に向かう北山越え(大豊、川之江方面経由)に変更されたのは796(延暦十五)年であり、これが延暦官道としてその後『延喜式』などにも記録されている。西村氏による「新・旧土佐への交通路」の地図は、具体的な距離の算定や九州王朝説を印象づける意味では分かりやすいものだが、実際の古代南海道ルートと誤解される恐れがある。使用される際には既存の説を理解した上での例示にとどめてほしい。

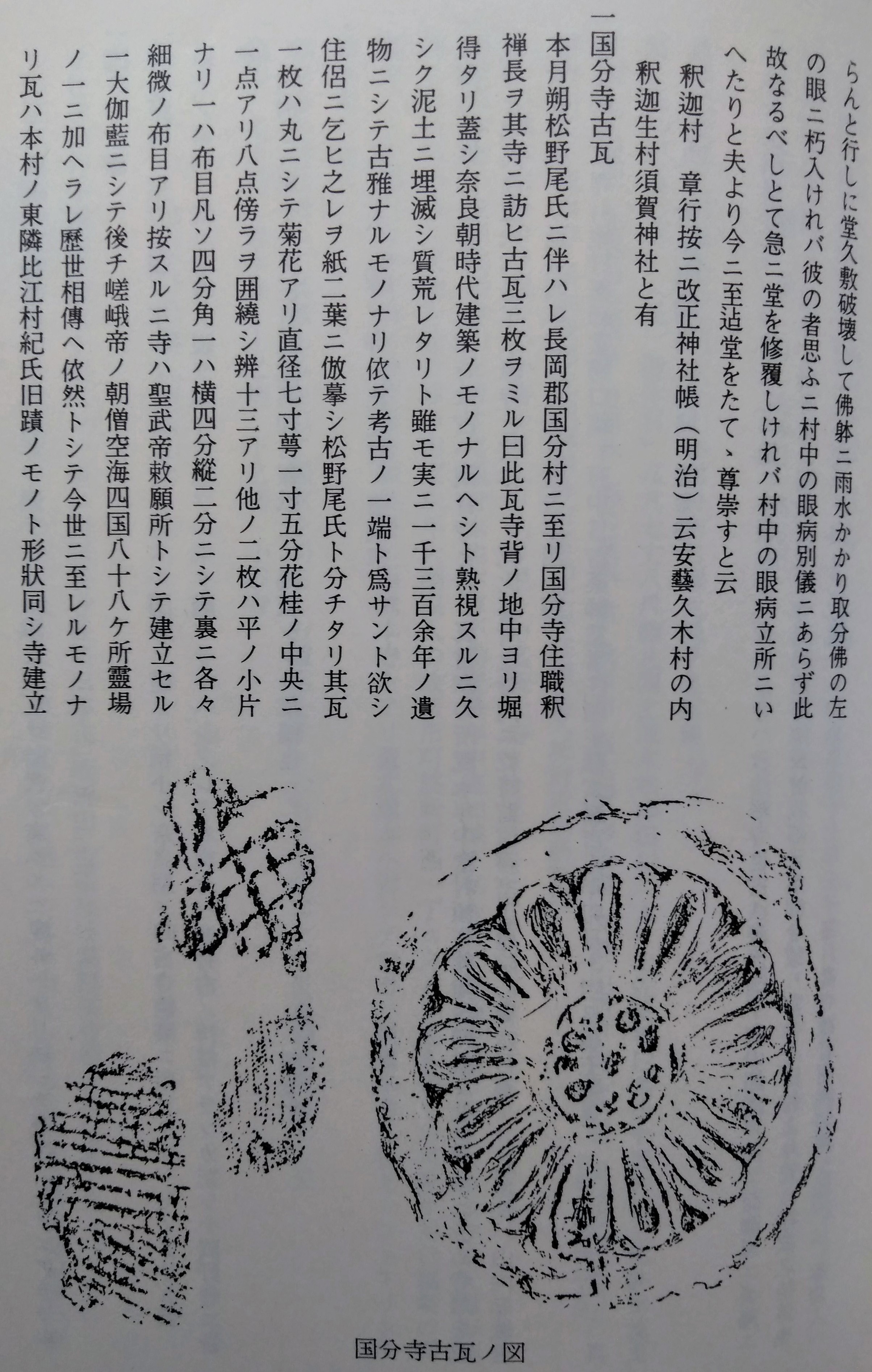

ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』の“土佐国分寺伽藍配置考(17)―七重塔の基壇はどこに―”で、土佐国分寺問題について今まで取り上げてきた論点をよく整理してくださっているようで、大変ありがたいことだ。土佐国分寺跡に関しては数次にわたる発掘調査やその報告書などもあり、資料としては豊富なのだが、素人が足を踏み入れるとその情報量に溺れそうになり、私もこれまで手を出せずにいた。

『新修 国分寺の研究』という本は仰向けに寝転がって読むにはとても体力のいる本であったが、全国的な国分寺関連の資料や論文がまとめられていて、非常に有用な書籍のようだ。しかし古田武彦氏がいつも史料批判から始められたように、対象とする史料の信頼度をよく確認しておくことが必要だ。「新修」と銘打っているものの、使用されている古瓦の図などの資料は意外と昔のままなのではないかとの印象を受けた。現在では疑問とされていることでも、そのまま掲載されているように見受けられる。

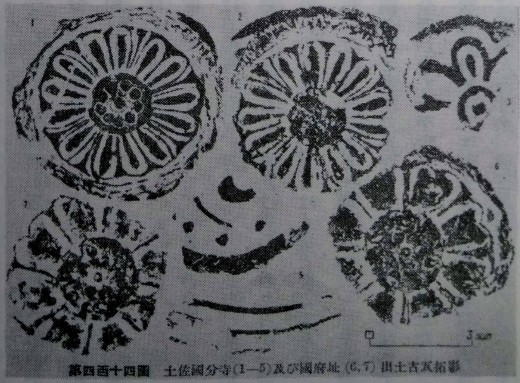

それが浮き彫りになったのが今回、ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』で発せられた疑問である。『新修 国分寺の研究』の「第217図 土佐の古瓦」(P386)の④に複弁六葉半蓮華文軒丸瓦が掲載されているのに、南国市教育委員会はなぜこれを土佐国分寺跡出土瓦に入れていないのかとのご指摘。ごもっともである。同書はこの軒丸瓦を「土佐国分寺出土瓦の内、複弁蓮花文は二形式が知られる。その一④は花弁は六葉半、高い周縁の内側面に輻線と斜格子の複合文を刻み、中房の蓮子は周環をめぐらし、十個を配している」(P385)と説明している。

実はこの瓦については過去に紹介したことがある。“土佐国府跡、内裏の西から13弁菊紋軒丸瓦(前編)(後編)”においてである。明治期の『皆山集』には「国分寺古瓦ノ図」として「其瓦一枚ハ丸ニシテ菊花アリ 〜 辨十三アリ」と記録されている。

ところが、江戸時代の国学者・鹿持雅澄(1791‐1858年)の『土佐日記地理弁』では、次のように書かれている。

それが浮き彫りになったのが今回、ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』で発せられた疑問である。『新修 国分寺の研究』の「第217図 土佐の古瓦」(P386)の④に複弁六葉半蓮華文軒丸瓦が掲載されているのに、南国市教育委員会はなぜこれを土佐国分寺跡出土瓦に入れていないのかとのご指摘。ごもっともである。同書はこの軒丸瓦を「土佐国分寺出土瓦の内、複弁蓮花文は二形式が知られる。その一④は花弁は六葉半、高い周縁の内側面に輻線と斜格子の複合文を刻み、中房の蓮子は周環をめぐらし、十個を配している」(P385)と説明している。

実はこの瓦については過去に紹介したことがある。“土佐国府跡、内裏の西から13弁菊紋軒丸瓦(前編)(後編)”においてである。明治期の『皆山集』には「国分寺古瓦ノ図」として「其瓦一枚ハ丸ニシテ菊花アリ 〜 辨十三アリ」と記録されている。

ところが、江戸時代の国学者・鹿持雅澄(1791‐1858年)の『土佐日記地理弁』では、次のように書かれている。

国府ノアリシ跡ヲ、里俗内裏屋敷ト称リ、又ソコニ、内裏グロト云伝フル所アリ、紀子旧跡ノ碑ソコニ建リ、コノ内裏グロノ西ヲ瓦畑ト云、ムカシ古瓦多ク出ケルニヨリテ、カク云リ、今ニ瓦ノ小片、マゝ出ルコトアリ、其中ニ菊紋ノ瓦甚稀也、イヅレモ布目アリテ、今ノ製ニ異ナリ、ソコヨリ東一丁余ニ、御門前ト云処アリテ、当昔国府ノ門、ソコニアリシト、(下略)

土佐国府跡の紀貫之が住んでいたとされる場所が内裏と呼ばれ、記念碑が建っている。『土佐日記地理弁』によると、内裏ぐろの西を瓦畑といい、そこから古瓦が多く出土している。その中に十三弁菊紋瓦があったと記録されているのだ。

『皆山集』では、国府の西だから国分寺の古瓦と判断したのだろう。単純に内裏の真西であれば土佐国分寺跡の推定寺域の北辺よりももっと北になる。前回の国府小学校校長の証言である「飛鳥時代の蓮弁古瓦」が出土した場所と、ほぼ同じ地点ということになる。地理的には国府小学校の目と鼻の先だ。

一方の蓮弁古瓦について田所眉東氏は、国司館などに使われた瓦であろうはずがなく、近くの比江廃寺関連の古瓦であろうと推測した。その様式の古さから「之は伊予国小松町北川に於ける聖徳太子建立の法安寺の影響の外はないと観るに就ては、当時の官道に着眼せなければならん」とし、飛鳥時代創建の伊予国(愛媛県)最古の古代寺院とされている法安寺の影響と考えた。

以上のような理由で南国市教育委員会は「複弁六葉半蓮華文軒丸瓦(13弁菊紋軒丸瓦)」を土佐国分寺跡出土の瓦類から除外したものと理解する。実際に発掘調査で出土したもの、出土地点が明確なもののみについて報告し、出土地点が明瞭でない古瓦については除外する――むしろ学問的な真摯ささえ感じた。

多かれ少なかれ他県でも同様のことがあるだろう。問題点が修正されないまま『新修 国分寺の研究』が装丁を新たにしていたとすれば少し残念である。単に『新修 国分寺の研究』に書かれているからとか、著名な学者が言っているからということを鵜呑みにすることは危険なのである。

多かれ少なかれ他県でも同様のことがあるだろう。問題点が修正されないまま『新修 国分寺の研究』が装丁を新たにしていたとすれば少し残念である。単に『新修 国分寺の研究』に書かれているからとか、著名な学者が言っているからということを鵜呑みにすることは危険なのである。

ところで、伊予国最古の古代寺院とされる法安寺がなぜ西条市などに存在したのだろうか。伊予国府域の今治市や松山平野などではなかったのだろうか。一つ心当たりがある。西条市の明理川に「紫宸殿」地名が残されており、その地名遺称と関連する古代寺院だったのではないか。そして土佐には「内裏」地名が残されている。古代において実際にそのような場所が存在していたとすれば、少なくとも天皇と同格以上の人物が住んでいたと考えるほかない。7世紀以前においては、近畿天皇家も日本列島のナンバーワンではなかった。

そして、「十三弁花紋は九州王朝の家紋」であったとの説もあり、九州の太宰府市を中心として、単弁十三弁蓮華文軒丸瓦が多く出土しているようだ。現在では蓮華文と呼ばれる「13弁菊紋軒丸瓦」――内裏地区付近で出土したとの伝承は尊重すべきであろう。かつて古田武彦氏は「古瓦の出土があれば、古代寺院が存在したとなぜ分かるのだろうか?」といったニュアンスのことを語られていた。一瞬、何を言っているのだろうと理解に時間がかかったが、必ずしも古代寺院とは限らないのではなかとの意味だったようである。

ちなみに、複弁六葉半とされている軒丸瓦が単弁に見えるとのご意見もあるが、「1+3+2+2+2+3=13」との説明を目にしたことがあり、別の拓本では確かにそのようにも見える。

そして、「十三弁花紋は九州王朝の家紋」であったとの説もあり、九州の太宰府市を中心として、単弁十三弁蓮華文軒丸瓦が多く出土しているようだ。現在では蓮華文と呼ばれる「13弁菊紋軒丸瓦」――内裏地区付近で出土したとの伝承は尊重すべきであろう。かつて古田武彦氏は「古瓦の出土があれば、古代寺院が存在したとなぜ分かるのだろうか?」といったニュアンスのことを語られていた。一瞬、何を言っているのだろうと理解に時間がかかったが、必ずしも古代寺院とは限らないのではなかとの意味だったようである。

ちなみに、複弁六葉半とされている軒丸瓦が単弁に見えるとのご意見もあるが、「1+3+2+2+2+3=13」との説明を目にしたことがあり、別の拓本では確かにそのようにも見える。

南国市国分の土佐国分寺跡から素弁の古瓦が出土していることから、国分僧寺に先行する白鳳寺院が存在していた可能性が浮かび上がってきた。「土佐国分寺は先行寺院から転用された」とする説は稲垣晋也氏や山本哲也氏など、複数の専門家も言及している。けれども慎重に検討すべき問題点もあることを指摘しておきたい。

そもそも“多元的「国分寺」研究サークル”で「土佐国分寺に素弁あり」と判断した発端は『土佐史談65号』(土佐史談会、昭和13年12月)であった。何事も出典に当たることは大切なことで、『土佐史談』のバックナンバーを探し、田所眉東氏の論考「土佐國分寺瓦に就て」の中に拓影があるのを確認した。

近年の土佐国分寺の発掘調査が始まるのが1970年代であり、80年代から継続的な調査が本格化する。田所眉東氏が目にした瓦や拓本は、それ以前の昭和12年時点で土佐国分寺周辺や長岡郡国府小学校などに所蔵されていたものであり、正確な出土地点は不明瞭なものが多いこと。とりわけ田所氏が「国府小学校所蔵蓮弁古瓦は畿内地方なれば飛鳥時代のものと見られるが、流布の時間を考へても白鳳時代のものとなる」と考察している古瓦については、国府小学校校長の話によると、紀貫之が住んだとされる(国司庁址)より出土したとのこと。いわゆる「タイリ(内裏か)」地名が残る場所である。

『高知県史』掲載の図に「土佐国分寺及び国府址出土古瓦」と書かれているのはこのような理由からである。また、山本哲也氏も「国分寺蔵瓦類のなかには同寺出土以外の瓦類が一部含まれている」(「土佐国分寺跡の再検討」『南海史学32号』1994年)と註釈している。

そもそも“多元的「国分寺」研究サークル”で「土佐国分寺に素弁あり」と判断した発端は『土佐史談65号』(土佐史談会、昭和13年12月)であった。何事も出典に当たることは大切なことで、『土佐史談』のバックナンバーを探し、田所眉東氏の論考「土佐國分寺瓦に就て」の中に拓影があるのを確認した。

近年の土佐国分寺の発掘調査が始まるのが1970年代であり、80年代から継続的な調査が本格化する。田所眉東氏が目にした瓦や拓本は、それ以前の昭和12年時点で土佐国分寺周辺や長岡郡国府小学校などに所蔵されていたものであり、正確な出土地点は不明瞭なものが多いこと。とりわけ田所氏が「国府小学校所蔵蓮弁古瓦は畿内地方なれば飛鳥時代のものと見られるが、流布の時間を考へても白鳳時代のものとなる」と考察している古瓦については、国府小学校校長の話によると、紀貫之が住んだとされる(国司庁址)より出土したとのこと。いわゆる「タイリ(内裏か)」地名が残る場所である。

| ▲国府小学校所蔵の連弁古瓦拓本 |

『高知県史』掲載の図に「土佐国分寺及び国府址出土古瓦」と書かれているのはこのような理由からである。また、山本哲也氏も「国分寺蔵瓦類のなかには同寺出土以外の瓦類が一部含まれている」(「土佐国分寺跡の再検討」『南海史学32号』1994年)と註釈している。

土佐国分僧寺の古瓦を見れば白鳳式の奈良前期のものがある。阿波は畿内に近けれども未だ斯くの如きものを発見せぬ之には驚いたのである、国府小学校所蔵の蓮弁古瓦を見ては実に驚愕して居る。万一にも此瓦当を畿内地方で見せられたれば飛鳥時代のものと云わなければならんが、土佐なれば其流布の時間を考へなければならんから、先ず白鳳時代と見た。されば国分僧寺より先に此辺に寺院が早やあったと云へる。校長殿の言として紀氏邸址方面(国司庁址)より出土したというがこれは寺院関係のものである、只今の所比江方面に斯の如き蓮弁古瓦の出土候補地は他に見出せぬ。比江塔址の心柱礎石の加工状態は国分僧寺のそれに似たるも、雄大さは比江の方が大いに優れて居る、之れを以て古代寺院代用説を採る所以である。(田所眉東「土佐國府址」『土佐史談62号』昭和13年3月)

この文書には徳島県の田所氏の驚きがよく表現されている。近畿天皇家一元史観に立てば、畿内に近い徳島県のほうが時代的に古くなければならないが、瓦の形式から言えば高知県のほうがずっと古いというのだ。また田所氏は、四国においてはまず伊予国に古代寺院が建立され、土佐国の古代寺院は伊予国小松町北川の法安寺の影響であろうとまで考察している。すなわち、東からの伝播ではなく、西からの伝播を示唆しているのである。

「素弁」言うたち、7世紀とは限らんちや。

NHK大河ドラマ『青天を衝け』で、渋沢栄一のライバルとして高知県出身の岩崎弥太郎が登場。その影響もあって、思わず土佐弁スタートになってしまった。作品中ではあまりにも悪役として描かれていることに、安芸市在住の若き歴女も憤慨している様子であった。

さて、通説では「奈良時代創建の国分僧寺跡」とされる南国市国分に所在する土佐国分寺。これまでの発掘調査では、複弁八葉蓮華文、単弁八葉蓮華文、素弁十六葉蓮華文、素弁十二葉蓮華文の軒丸瓦が確認されているとのこと。南国市の生涯学習課文化財係に問い合わせて確認した。確かに、素弁の軒丸瓦は出土していたのだ。「ただし、素弁の軒丸瓦の制作年代は比較できる資料に乏しいためはっきりしません」と、やや逃げ腰のコメント。川原寺式系や高句麗様式とされるものもあるが、在地性が強く直接系譜をたどることは難しいとされているようだ。

NHK大河ドラマ『青天を衝け』で、渋沢栄一のライバルとして高知県出身の岩崎弥太郎が登場。その影響もあって、思わず土佐弁スタートになってしまった。作品中ではあまりにも悪役として描かれていることに、安芸市在住の若き歴女も憤慨している様子であった。

さて、通説では「奈良時代創建の国分僧寺跡」とされる南国市国分に所在する土佐国分寺。これまでの発掘調査では、複弁八葉蓮華文、単弁八葉蓮華文、素弁十六葉蓮華文、素弁十二葉蓮華文の軒丸瓦が確認されているとのこと。南国市の生涯学習課文化財係に問い合わせて確認した。確かに、素弁の軒丸瓦は出土していたのだ。「ただし、素弁の軒丸瓦の制作年代は比較できる資料に乏しいためはっきりしません」と、やや逃げ腰のコメント。川原寺式系や高句麗様式とされるものもあるが、在地性が強く直接系譜をたどることは難しいとされているようだ。

比江廃寺国分尼寺転用説を主張されていた岡本氏は、この軒丸瓦を奈良時代後期と位置付けているようだ。その特徴について、『比江廃寺と土佐国分寺の古瓦について』では次のように説明している。比江廃寺の発掘調査で、奈良時代後期の瓦がたくさん出てきたのです。コスモスのような文様の軒丸瓦などが。つまり国分僧寺に使われたと同じ瓦がある時期、比江廃寺で使われているのです。私はこのことが「国分尼寺は比江廃寺であった」ことの裏付けだと考えています。尼寺としてここを再編成し、一部を建て直す際に国分寺と同じ瓦を使ったのでしょう。(『ものがたり考古学―土佐国遍路五十年―』岡本健児著、1994年)

3、単弁蓮華文鐙瓦中房に蓮子一個をいれる。八弁にして八弁中一個のみ胡桃形を入れた単弁であり、ほかの七弁は素弁の特殊なものである。石田博士は『東大寺と国分寺』のなかで「弁は一つおきに先の円い単弁を配す」と記されているが、一つおきに単弁になっていず、八弁中一個のみが単弁である。素縁である。

すなわち「8分の1単弁+8分の7素弁」という不思議な蓮華文軒丸瓦なのである。長野県では「蕨手文軒丸瓦」という他県で見られない独特な瓦が出土しており、その年代や位置づけに困惑しているようだ。高知県も同様で、他県であまり見られない独自の瓦が多いとされる。研究者泣かせでもあるが、多元的な視点に立てば、それはそれで重要な意味がある。

山本哲也氏は「土佐国分寺の鐙瓦・宇瓦には、藤原宮式や平城宮式の白鳳期~奈良朝様式の影響は認められない。このため、土佐国分寺は先行寺院から転用されたという意見もある」(「土佐国分寺の再検討」『南海史学32号』1994年)と稲垣晋也氏の先行説(「南海道古瓦の系譜」『新修 国分寺の研究 第五巻上 南海道』)を取り上げている。

山本哲也氏は「土佐国分寺の鐙瓦・宇瓦には、藤原宮式や平城宮式の白鳳期~奈良朝様式の影響は認められない。このため、土佐国分寺は先行寺院から転用されたという意見もある」(「土佐国分寺の再検討」『南海史学32号』1994年)と稲垣晋也氏の先行説(「南海道古瓦の系譜」『新修 国分寺の研究 第五巻上 南海道』)を取り上げている。

土佐国分寺から素弁の軒丸瓦が出土しているかどうかが大問題となっている。土佐国分寺の創建は定説では8世紀とされていることから、てっきり素弁瓦の出土はないという先入観があった。逆に素弁蓮華文軒丸瓦が出土していれば7世紀創建という年代比定がなされるはずである。高知市の秦泉寺廃寺が7世紀に創建された土佐国最古の白鳳寺院と比定された背景にも素弁蓮華文軒丸瓦の出土が一つの根拠となったからだ。

それがどういうわけか、土佐国分寺からも素弁蓮華文軒丸瓦が出土しているという情報が、多元的「国分寺」研究サークルの調査によって明らかになってきた。『新修 国分寺の研究 第5巻上 南海道』(角田文衛編、1987年)P317に収録された一番下の第171図に「土佐国分寺素弁蓮花文鐙瓦(『土佐史談』65号より)」とある。

これまでONラインのN側(701年以降)とばかり思い込んでいて、探求対象としてあまり食指が動かなかった土佐国分寺であったが、もしかしたらO側(700年以前)の創建の可能性さえ見えてきた。いくつかの問題点を内包しつつも、土佐国分寺出土の素弁蓮華文軒丸瓦はあったようだ。

それがどういうわけか、土佐国分寺からも素弁蓮華文軒丸瓦が出土しているという情報が、多元的「国分寺」研究サークルの調査によって明らかになってきた。『新修 国分寺の研究 第5巻上 南海道』(角田文衛編、1987年)P317に収録された一番下の第171図に「土佐国分寺素弁蓮花文鐙瓦(『土佐史談』65号より)」とある。

この軒丸瓦の図についてはどこかで見た覚えはあったが、不明瞭で素弁という認識は持っていなかった。ところが、岡本健児著『比江廃寺と土佐国分寺の古瓦について』には、次のように説明してあった。

『土佐史談 第65号』といったら、前回取り上げた田所眉東氏の論考「土佐国分寺古瓦に就て」(“一元史観による地方の編年50年ずれ”参照)に掲載された図で、『高知県史 考古資料編』(高知県、1973年)にも所収された。その際、「瓦の編年に問題がある」との編者注がなされているものの、どのような問題があるのかは明示されていない。この外にも素弁十六葉蓮華文および単弁・素弁を併せ持つ特殊な八弁の軒丸瓦が出土してるようだ。4、素弁蓮華文鐙瓦素縁で、素弁の蓮華文が十二弁ある。中房には蓮子七個を入れているもので、その径は小さい。出土数は他の種類の鐙瓦と比べて少なくない。現品は失われて拓本がとれないので、これのみ図示しなかった。石田茂作博士の『奈良時代文化雑故』と土佐史談六五号に図示してある。

これまでONラインのN側(701年以降)とばかり思い込んでいて、探求対象としてあまり食指が動かなかった土佐国分寺であったが、もしかしたらO側(700年以前)の創建の可能性さえ見えてきた。いくつかの問題点を内包しつつも、土佐国分寺出土の素弁蓮華文軒丸瓦はあったようだ。

“七重塔はなかったーー命令違反の土佐国分寺”の記事を書いたところ、ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』で、“妄想:土佐国分寺伽藍配置考(1)~(5)―「七重塔」の基壇はどこに―”というテーマで取り上げていただき、「聖武天皇の詔」への命令違反ではなかった可能性を示す仮説を提示された。現金堂の位置に七重塔があったとするもので、命令違反でないとすれば、七重塔を建てるには最低18m四方の基壇が必要であり、それを可能にする場所は金堂のある中央の基壇しかないというわけだ。詳細はブログ『sanmaoの暦歴徒然草』の記事を参照してほしい。

これに伴って『肥さんの夢ブログ』でも土佐国分寺のことが紹介されていた。ちょっと驚いたのだが、土佐国分寺で素弁蓮華文軒丸瓦が出土しているというのである。私の認識では土佐国分寺からは「素弁」は出ておらず、ONライン(701年)以降の創建と考えていたからだ。南海道については、次のようにリストアップされている。

どうも参照した資料によって、「素弁あり」とするものと「素弁なし」とするものとがあるようなのだ。素弁軒丸瓦の出土があるかないかは、創建年代の比定に大きく関わることなので、あいまいにできない問題だ。

順を追って調べていきたいと考えているが、とりあえず過去のブログで紹介した画像を再度アップしておく。「土佐国分寺及び国府址出土古瓦」の拓影である。

【南海道】

(52) 紀伊国分寺・・・ 「単」「複」(53) 阿波国分寺・・・ 「単」「複」(54) 讃岐国分寺・・・「素」「単」「複」(55) 伊予国分寺・・・ 「単」「複」(56) 土佐国分寺・・・「素」「単」「複」(57) 淡路国分寺・・・「素」「単」「複」

けれども、以前(2018年5月)紹介された「国分寺における素弁蓮華文軒丸瓦の分布(石田茂作氏)」のマップでは、土佐国は「素弁」なしとされている。

| ▲国分寺における素弁蓮華文軒丸瓦の分布 |

どうも参照した資料によって、「素弁あり」とするものと「素弁なし」とするものとがあるようなのだ。素弁軒丸瓦の出土があるかないかは、創建年代の比定に大きく関わることなので、あいまいにできない問題だ。

順を追って調べていきたいと考えているが、とりあえず過去のブログで紹介した画像を再度アップしておく。「土佐国分寺及び国府址出土古瓦」の拓影である。

上図は田所眉東氏の論考「土佐国分寺瓦に就て」(土佐史談第65号)に掲載された図で、『高知県史 考古資料編』(高知県、1973年)にも所収された。その際、「徳島県の学者田所眉東氏の土佐国分寺および尼寺説である。面白い立論をされているが、瓦の編年に問題がある」(“一元史観による地方の編年50年ずれ”参照)との編者注がなされている。識者のご判断を仰ぎたい。

天平十三年(741年)の聖武天皇の詔により創建された土佐国分寺。勅令の中心は国分寺建立ではなく、「七重塔を建てよ」というところにあったことを前回紹介した。土佐国分寺の場合も寺伝によると天平九年の建立というから、詔が発令された時点では全国的にすでに国分寺(国府寺)的な寺院が存在していたところが多かったのであろう。

そして土佐国分寺の場合は七重塔ではなく、掟破りの三重塔だったという内容を書いた。厳密にいうと、三重塔か五重塔か実際には分かっていない。塔の心礎から判断した推測に過ぎないのだが、おそらく七重塔は無理であろうとの結論である。

土佐国分寺より北東に約2kmの所に比江廃寺塔跡(国指定の史跡) がある。比江廃寺は白鳳時代創建の法隆寺式伽藍配置と推定されており、塔の心礎のみが残っている。その礎石の大きさは縦3.24m横2.21m。中央の穴は81cmであることから、その40倍の30mを越える五重塔であったと推測されている。塔基壇の一辺の長さは11.6メートル。これを尺に直すと38尺。塔の基壇は正方形であるので、比江廃寺の基壇は38尺ということになる。

これに対して土佐国分寺の場合は、現在では寺院境内に礎石等はほとんど残されていないが、客殿の庭園には礎石として使用されたと考えられる平石が庭石として置かれており、その中には塔芯礎も庭石として立てられている。この塔芯礎は元々境内地の南東部分の歴代住職の墓所にあり、秋葉社の土台として使われていたということから、大きく移動していなければ歴代住職墓所の位置が塔跡である可能性を示している。

塔芯礎の形状は三角形を呈しており、長辺は約135cm、短辺は約113cm、最大厚約70cmである。硅岩の自然石に径68cm、深さ5.5cmの円孔が柱座として穿たれており、さらにその中心には径約20cm、深さ5cmの円孔が掘込まれており、形態から舎利孔ではなく心柱のほぞ孔と考えられている。この点、阿波国分寺の柱座径71cmに比べてもやや小さい。

すなわち五重塔とされている比江廃寺の心礎と比べて柱座の穴が一回り小さく、推定される塔の高さは27m程度となり、三重塔と考えたものであろう。比江廃寺の塔心礎は動いていないが、土佐国分寺の礎石は動かされている。この事実が土佐国分寺の伽藍配置復元を難しくしている要因であろう。

金堂の位置は現本堂とほぼ同位置に存在していたものと考えられる。掘込み地業による基壇跡の規模は南北18m、東西は推定30m前後を測り、建立された金堂の規模は4間×5~7間と考えられる。また、基壇跡の方向はN16°Eであり、土塁等と同じ方向を示している。本堂西の大師堂付近に見られる古瓦は西回廊、僧舎内庭園の古瓦は東回廊、惣社の東方に散布する古瓦は中門及び南門のもと推定すれば、先の塔跡も含め東大寺式の伽藍配置が復元される。また、惣社東に土壇状の地形があり、東の塔跡(歴代住職の墓所)と対照的な位置であることから西塔跡とも考えられるが、塔芯礎や礎石は確認されていない。

中央に配した金堂を中心として、すべての伽藍が中央の区画内に収まることが土佐国分寺跡のひとつの特徴とされている。近年の発掘調査によって、推定寺域が北へ1.5倍ほど広がっていたことが分かり、南北約198m、東西約150mの範囲が伽藍地として築地塀で囲まれていたと考えられる。そうなると、これまでセンターであった金堂の位置は寺域の南寄りの場所になってしまう。新たな情報をもとに、伽藍配置など再検討する必要がありそうだ。

そして土佐国分寺の場合は七重塔ではなく、掟破りの三重塔だったという内容を書いた。厳密にいうと、三重塔か五重塔か実際には分かっていない。塔の心礎から判断した推測に過ぎないのだが、おそらく七重塔は無理であろうとの結論である。

土佐国分寺より北東に約2kmの所に比江廃寺塔跡(国指定の史跡) がある。比江廃寺は白鳳時代創建の法隆寺式伽藍配置と推定されており、塔の心礎のみが残っている。その礎石の大きさは縦3.24m横2.21m。中央の穴は81cmであることから、その40倍の30mを越える五重塔であったと推測されている。塔基壇の一辺の長さは11.6メートル。これを尺に直すと38尺。塔の基壇は正方形であるので、比江廃寺の基壇は38尺ということになる。

これに対して土佐国分寺の場合は、現在では寺院境内に礎石等はほとんど残されていないが、客殿の庭園には礎石として使用されたと考えられる平石が庭石として置かれており、その中には塔芯礎も庭石として立てられている。この塔芯礎は元々境内地の南東部分の歴代住職の墓所にあり、秋葉社の土台として使われていたということから、大きく移動していなければ歴代住職墓所の位置が塔跡である可能性を示している。

塔芯礎の形状は三角形を呈しており、長辺は約135cm、短辺は約113cm、最大厚約70cmである。硅岩の自然石に径68cm、深さ5.5cmの円孔が柱座として穿たれており、さらにその中心には径約20cm、深さ5cmの円孔が掘込まれており、形態から舎利孔ではなく心柱のほぞ孔と考えられている。この点、阿波国分寺の柱座径71cmに比べてもやや小さい。

すなわち五重塔とされている比江廃寺の心礎と比べて柱座の穴が一回り小さく、推定される塔の高さは27m程度となり、三重塔と考えたものであろう。比江廃寺の塔心礎は動いていないが、土佐国分寺の礎石は動かされている。この事実が土佐国分寺の伽藍配置復元を難しくしている要因であろう。

金堂の位置は現本堂とほぼ同位置に存在していたものと考えられる。掘込み地業による基壇跡の規模は南北18m、東西は推定30m前後を測り、建立された金堂の規模は4間×5~7間と考えられる。また、基壇跡の方向はN16°Eであり、土塁等と同じ方向を示している。本堂西の大師堂付近に見られる古瓦は西回廊、僧舎内庭園の古瓦は東回廊、惣社の東方に散布する古瓦は中門及び南門のもと推定すれば、先の塔跡も含め東大寺式の伽藍配置が復元される。また、惣社東に土壇状の地形があり、東の塔跡(歴代住職の墓所)と対照的な位置であることから西塔跡とも考えられるが、塔芯礎や礎石は確認されていない。

中央に配した金堂を中心として、すべての伽藍が中央の区画内に収まることが土佐国分寺跡のひとつの特徴とされている。近年の発掘調査によって、推定寺域が北へ1.5倍ほど広がっていたことが分かり、南北約198m、東西約150mの範囲が伽藍地として築地塀で囲まれていたと考えられる。そうなると、これまでセンターであった金堂の位置は寺域の南寄りの場所になってしまう。新たな情報をもとに、伽藍配置など再検討する必要がありそうだ。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ