高知市春野町西分の「宝司部(ほしぶ)」が、かつては「法司分」や「法師分」と表記されていた。「法司」から連想される「法を司る」というイメージから、前回は吉良氏による吉良条目に着目した。

少し補足しておきたい。条目制定に携わったとされる南学の始祖・南村梅軒については、高校の日本史の教科書にもその名が登場し「戦国時代に土佐で開かれたとされ、谷時中に受け継がれた南学(海南学派)も朱子学の一派で、その系統から山崎闇斎・野中兼山らが出た。とくに闇斎は神道を儒教流に解釈して垂加神道を説いた」と説明されている。しかし、南村梅軒や吉良条目についての歴史的根拠は『吉良物語』以外になく、その実在性が疑問視されている。

少し補足しておきたい。条目制定に携わったとされる南学の始祖・南村梅軒については、高校の日本史の教科書にもその名が登場し「戦国時代に土佐で開かれたとされ、谷時中に受け継がれた南学(海南学派)も朱子学の一派で、その系統から山崎闇斎・野中兼山らが出た。とくに闇斎は神道を儒教流に解釈して垂加神道を説いた」と説明されている。しかし、南村梅軒や吉良条目についての歴史的根拠は『吉良物語』以外になく、その実在性が疑問視されている。

ならば、実際に土佐国の分国法として制定された「長宗我部元親百箇条」との関連で考えることはできないだろうか。制定年次が文禄五年(1596年)、慶長二年(1597年)となっており、検地が行なわれた前後の時期である。『長宗我部地検』に「ホウシフン」という一定領域を指す地名として定着するのは難しそうである。

そこで今回は、もう一つの「法師分」という表記に着目してみたい。「法師」とした場合は僧侶および寺院関係に注目しなければならない。やはりこちらが本筋であろうか。仏教寺院との関連を調べる必要がありそうだ。 『遺跡が語る高知市の歩み 高知市史 考古編』(高知市史編さん委員会考古部会 編、2019年3月)によると、高知県最古の古代寺院は高知市の秦泉寺廃寺(白鳳時代)とされ、素弁蓮華文軒丸瓦をはじめとする出土物がそのことを示している。春野町の大寺廃寺、土佐市の野田廃寺からも同形式の素弁蓮華文軒丸瓦が出土しており、秦泉寺よりはやや遅れると考えられている。

素弁蓮華文軒丸瓦といえば畿内では飛鳥時代、すなわち四天王寺が建立された時代に比定される。実は春野町秋山の種間寺には、用明天皇の治世に来朝した百済の工人が四天王寺建立後に土佐国に立ち寄り、種間寺を建立したという説話が「種間寺縁起」として伝承されている。

素弁蓮華文軒丸瓦といえば畿内では飛鳥時代、すなわち四天王寺が建立された時代に比定される。実は春野町秋山の種間寺には、用明天皇の治世に来朝した百済の工人が四天王寺建立後に土佐国に立ち寄り、種間寺を建立したという説話が「種間寺縁起」として伝承されている。

チ、本尾山朱雀院種間寺

秋山村 吾川郡常通寺末。……開基、用明天皇御宇聖徳太子攝州天王寺就御建立、百済國王子并佛師工匠来朝、則歸唐之節逢難風此津ニ上り、為歸唐立願藥師如来之像を作リ伽藍を建安置、種間寺と号。(『南路志 第8巻』P224)

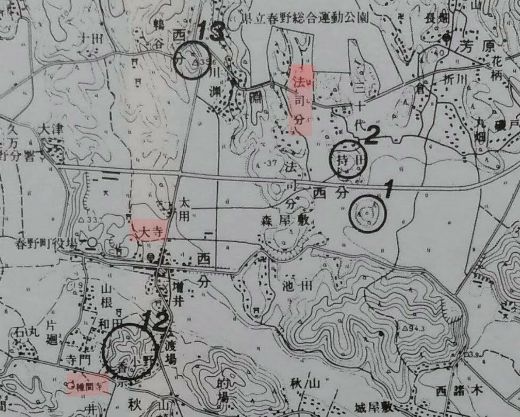

位置関係についても見ておこう。大寺廃寺跡は六条八幡宮(春野町西分3522)に隣接する喫茶店「梅園」付近とされ、宝司部と同じ春野町西分内にある。その南方1km圏内に第34番札所種間寺(春野町秋山72)もある。

寺院というものは伽藍や仏像だけ造ればいいわけではない。仏法に精通した法師がいてこそ寺院というものは維持できる。その「法師」に対する所領として「法師分」があったのではないかと考察した。

宝司部地区を基点にして、西に大寺廃寺、北に柏尾山寺(観正寺跡)、東には慶雲寺(後の雪渓寺)があった。それらの古い歴史を持つ寺院との関わりや、県外における「法師田村」(島根県)や「法師畑」(栃木県)などの類縁地名の存在もあって、この「法師分」説はかなり有力に見え、最終結論を出そうと考えつつも、何か納得できないものがある。寺院の所領は寺田や寺領であり、「法師分」のような所領形態があったことは聞かない。まだ何か見落としている重大な点があるのだろうか。

寺院というものは伽藍や仏像だけ造ればいいわけではない。仏法に精通した法師がいてこそ寺院というものは維持できる。その「法師」に対する所領として「法師分」があったのではないかと考察した。

宝司部地区を基点にして、西に大寺廃寺、北に柏尾山寺(観正寺跡)、東には慶雲寺(後の雪渓寺)があった。それらの古い歴史を持つ寺院との関わりや、県外における「法師田村」(島根県)や「法師畑」(栃木県)などの類縁地名の存在もあって、この「法師分」説はかなり有力に見え、最終結論を出そうと考えつつも、何か納得できないものがある。寺院の所領は寺田や寺領であり、「法師分」のような所領形態があったことは聞かない。まだ何か見落としている重大な点があるのだろうか。

PR

横浜から瀬戸へ通じる旧道の切通し。東側の石段を登った箕越山の丘陵上に、木立に囲まれた小祠堂がある。これが谷時中の墓で、清川神社(高知市横浜東町10)とも呼ばれている。時中はその性豪胆にして、官途につくことなく、最後まで民間にあって学を講じた。その門下に家老の野中兼山、小倉三省、山崎闇斎らがおり、水戸学にも影響を与えた土佐南学を発展させることとなった。

谷といったら「柔ちゃん(谷亮子)」ではなく、谷秦山や谷干城などを思い浮かべるところだが、彼らは南学の系譜を受けつぎながらも谷時中の血統ではなく、息子は谷一斎(1625-1695年)。

時中は実学を実践した人物でもあった。瀬戸村には浦戸湾の海水が北から入っていたので、真乗寺前は一面の沼や沢であった。多くの人夫を雇い、入口に東西約40mの堤防を築いて、低湿地を干拓し、三十町余り(約300石)の新田を完成させた。

慶安元年(1648年)、この田地と山林24町歩を高知城下の豪商播磨屋宗徳(はりまやそうとく)に銀16貫目で売却し、息子の一斎を京都に遊学させている。まさに「子孫に美田を残さず」である。後に、谷秦山も自分の田地を売りはらって、『六国史』などの書籍を買い込み、子垣守に与えたという。時中に学んだものであろうか。

「土佐の高知のはりまや橋で坊(ぼん)さん、かんざし買うを見た」と『よさこい節』に歌われ、今でこそ、がっかり名所として知られる「はりまや橋」だが、その朱塗りの橋をかけたのが播磨屋宗徳である。その橋のたもとで、元お坊さん(谷時中)が田んぼを売った話はあまり知られていない。 清川神社を後にして、何気なく1kmほど南下して、高知市立横浜小学校の正門前を通り過ぎようとしたら、偶然にも播磨屋宗徳のお墓に遭遇した。誰かに導かれたかのようであった。もう10年近く前になるだろうか。放課後学習支援活動で毎週、横浜小学校に通っていた時期があった。何度も通った道なのに、そこにも当時は見えていなかったものがあった。

幕末土佐から武市瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎など多くの勤王の志士が輩出され、明治維新の大業が成し遂げられた。 彼らの精神的な支柱となった土佐南学の礎を築いた先人たちの魂は、意外と身近なところに眠っていたのだった。

「土佐の高知のはりまや橋で坊(ぼん)さん、かんざし買うを見た」と『よさこい節』に歌われ、今でこそ、がっかり名所として知られる「はりまや橋」だが、その朱塗りの橋をかけたのが播磨屋宗徳である。その橋のたもとで、元お坊さん(谷時中)が田んぼを売った話はあまり知られていない。

豪商播洲飾の産 もと高嶋与十郎 九郎左衛門ともいう「土佐のあきんど 宗徳さんが

長宗我部元親の讃岐出兵に糧米軍用銀を調達 のち招かれて浦戸城下に来住

山内入国後 高知城下に住み特権的お目見得商人として大年寄をつとめる 慶安元年九月没

いまに 残した 朱ぬり橋」

昭和五十四年十月吉日

高知市 中平秀樹建之

幕末土佐から武市瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎など多くの勤王の志士が輩出され、明治維新の大業が成し遂げられた。 彼らの精神的な支柱となった土佐南学の礎を築いた先人たちの魂は、意外と身近なところに眠っていたのだった。

高知県立埋蔵文化財センタ-30周年を記念して、令和3年度の土佐史談会講座は「歴史考古学の発掘現場から」をテーマに毎月行われてきた。令和4年1月23日(日)は注目されていた一つ「若宮ノ東遺跡発掘調査成果(下)-長岡評から長岡郡へ-」と題して、久家隆芳氏による講座が持たれた。

タイトルからも読み取れるように、南国市篠原の若宮ノ東遺跡から7世紀の大型掘立柱建物跡が発見されたことにより、久家氏は長岡評の存在を想定しておられるようだ。かつて郡評論争の決着によって、「郡」表記が使用されるのは701年の大宝律令以降であり、700年以前は「評」と表記されていたことが明らかとなった。この画期こそ、古田武彦氏が指摘していた九州王朝から近畿天皇家への政権交代を示す「ONライン」である。

実は今回の話題は、高知県の古代史の定説を揺るがす重大な意味を持っている。というのも「土佐国もと四郡説」というのがあって、当初は安芸・土佐・吾川・幡多の4郡しかなく、後に長岡・香美・高岡の3郡が新たに設置され7郡となったとの考え方である。『続日本紀』に「光仁天皇宝亀九年三月己酉土佐国司言さく、去年七月風雨大切四郡百姓産業損傷す」とある。すなわち、少なくとも宝亀9年(778年)までは土佐を四郡とするのが通説であり、『日本後記』延暦二十四年(805年)における香美郡の初見までの期間に、長岡郡と香美郡が分郡されたと考えられていた。これに対して、前田和男氏は「『四郡の百姓』は土佐全土――全郡の百姓とも、土佐の国内の郡のうち四郡の百姓とも、解することができよう」とし、後に仁明天皇承和八年(841年)分置の高岡郡は別にして、土佐国に6郡が当初置かれていた可能性に言及している。

演題にも含まれる「長岡評」についてであるが、奈良県石神遺跡から出た木簡に、「▢岡評」(▢は不明な字)と記されたものがあり、可能性としては陸奥国長岡評か土佐国長岡評の二拓なのだという。さらに「~俵」との記述があって米俵を指すとすれば、南国の稲作地帯であり、香長条里が広がる土佐国長岡評の可能性が濃厚になってきている。さらに近年、正倉とみられる遺構が発見されたとあればなおさらである。

また、西大寺旧境内で発掘された宝亀二年(771年)以前の木簡に、長岡という郡の名が見えるので、7世紀の長岡評から8世紀の長岡郡へと連続して存在していたと考えるのが自然である。これが事実であれば「土佐国もと四郡説」が終焉することになる。流行語では「オワコン(終わったコンテンツ)」、囲碁の梶原武雄(1923ー2009年)先生風なら「オワ(既に終わっているの意)」ということになるだろうか。

柱間寸法が約3mで10尺との話だったので、1尺を何センチで想定しているかを質問したところ、全てに整合性のある尺は出ていないとしながらも、1尺=29.6センチの可能性はあるとのこと。天平尺が使われたのだろうか。

タイトルからも読み取れるように、南国市篠原の若宮ノ東遺跡から7世紀の大型掘立柱建物跡が発見されたことにより、久家氏は長岡評の存在を想定しておられるようだ。かつて郡評論争の決着によって、「郡」表記が使用されるのは701年の大宝律令以降であり、700年以前は「評」と表記されていたことが明らかとなった。この画期こそ、古田武彦氏が指摘していた九州王朝から近畿天皇家への政権交代を示す「ONライン」である。

実は今回の話題は、高知県の古代史の定説を揺るがす重大な意味を持っている。というのも「土佐国もと四郡説」というのがあって、当初は安芸・土佐・吾川・幡多の4郡しかなく、後に長岡・香美・高岡の3郡が新たに設置され7郡となったとの考え方である。『続日本紀』に「光仁天皇宝亀九年三月己酉土佐国司言さく、去年七月風雨大切四郡百姓産業損傷す」とある。すなわち、少なくとも宝亀9年(778年)までは土佐を四郡とするのが通説であり、『日本後記』延暦二十四年(805年)における香美郡の初見までの期間に、長岡郡と香美郡が分郡されたと考えられていた。これに対して、前田和男氏は「『四郡の百姓』は土佐全土――全郡の百姓とも、土佐の国内の郡のうち四郡の百姓とも、解することができよう」とし、後に仁明天皇承和八年(841年)分置の高岡郡は別にして、土佐国に6郡が当初置かれていた可能性に言及している。

演題にも含まれる「長岡評」についてであるが、奈良県石神遺跡から出た木簡に、「▢岡評」(▢は不明な字)と記されたものがあり、可能性としては陸奥国長岡評か土佐国長岡評の二拓なのだという。さらに「~俵」との記述があって米俵を指すとすれば、南国の稲作地帯であり、香長条里が広がる土佐国長岡評の可能性が濃厚になってきている。さらに近年、正倉とみられる遺構が発見されたとあればなおさらである。

また、西大寺旧境内で発掘された宝亀二年(771年)以前の木簡に、長岡という郡の名が見えるので、7世紀の長岡評から8世紀の長岡郡へと連続して存在していたと考えるのが自然である。これが事実であれば「土佐国もと四郡説」が終焉することになる。流行語では「オワコン(終わったコンテンツ)」、囲碁の梶原武雄(1923ー2009年)先生風なら「オワ(既に終わっているの意)」ということになるだろうか。

ここで遺跡の概要について触れておこう。若宮ノ東遺跡は南国市篠原に所在する遺跡で、弥生時代の竪穴建物群をはじめとする集落跡や古代の掘立柱建物などの遺構・遺物が数多く確認され、弥生時代から中近世までの複合遺跡である。なかでも平成30年度の調査で発見された大型掘立柱建物跡は県内最大級の規模を誇り、官衙関連施設ではないかと注目されている。また、この建物跡の西約60mの地点では梁間(はりま)3間、桁行(けたゆき)4間の大型総柱建物跡(正倉跡か)も確認されている。

7世紀第3四半期~第4四半期に廃絶され、建て替えはされていない。主軸方向は東偏13度で香長条里の方位と一致している。国府域から南方へ延びる古代官道との先後関係を確認したところ、やはり建物よりも先に「道ありき」なのだそうで、“野中廃寺発掘調査の副産物ーー幅6mの官道も7世紀”で言及したことに間違いなさそうだ。【大型掘立柱建物跡の発見】掘立柱建物跡〈ほったてばしらたてものあと〉とは掘った穴(柱穴〈ちゅうけつ〉)に柱を立て埋め戻して柱を固定し、屋根をかける建物です。今回見つかった柱穴は一辺約1.2mの隅丸方形〈すみまるほうけい〉を呈し、深いものでは1.6mもありました。柱の直径をはるかに超える大きな柱穴です。柱穴は南北に3基ずつ、東西に8基ずつが整然と並んで見つかりました。正確な測量が行なわれていたことが窺〈うかが〉われます。建物の平面規模は柱と柱の間の数であらわすことができ、今回の建物は2間〈けん〉×7間となります。柱自体は抜き取られていましたが、柱の痕跡(柱痕跡〈はしらこんせき〉)から直径は約30㎝の柱が立てられていたと推測されます。柱痕跡と柱痕跡の距離(柱間寸法〈ちゅうかんすんぽう〉)は約3m(10尺)ありましたので、床面積は南北約6m、東西約21mの約126㎡となります。高知県の古代のものでは最大規模のものです。(廂〈ひさし〉まで含めると8世紀後半の下ノ坪遺跡(香南市)で見つかっている建物跡が最大のものです。)また、柱間寸法が約3mもあるものは県内では他に例がありません。

柱間寸法が約3mで10尺との話だったので、1尺を何センチで想定しているかを質問したところ、全てに整合性のある尺は出ていないとしながらも、1尺=29.6センチの可能性はあるとのこと。天平尺が使われたのだろうか。

愛媛県には評制を示す史料が多いのに対して、高知県においては今のところ唯一の評制の痕跡である「長岡評」のことが徐々に明らかになりつつある。今後の発掘調査及び出土物等の整理・解釈に期待が寄せられるところだ。

次回の土佐史談会講座は2月17日(木)。今、最もホットな「安芸市の発掘調査最前線 古代の安芸郡を紐解く瓜尻遺跡を中心に」をテーマに、安芸市立歴史民俗資料館・仙頭由香利氏による講座である。安芸市僧津の瓜尻遺跡について、どこまで分かってきたのか話を聞いてみたいものだが、平日にしか日程が取れなかったとのことで、仕事のある人にとっては少し残念。新型コロナウイルス・オミクロン株の旋風が地方都市にも吹き荒れる中、多人数が集らないことをよしとすべきか。

次回の土佐史談会講座は2月17日(木)。今、最もホットな「安芸市の発掘調査最前線 古代の安芸郡を紐解く瓜尻遺跡を中心に」をテーマに、安芸市立歴史民俗資料館・仙頭由香利氏による講座である。安芸市僧津の瓜尻遺跡について、どこまで分かってきたのか話を聞いてみたいものだが、平日にしか日程が取れなかったとのことで、仕事のある人にとっては少し残念。新型コロナウイルス・オミクロン株の旋風が地方都市にも吹き荒れる中、多人数が集らないことをよしとすべきか。

県外の読者からのコメントで、高知市横浜の清川神社に南学中興の祖・谷時中のお墓があることを教えられた。「灯台下暗し」で、地元の人間にもあまり知られていないスポットかもしれない。そもそも「谷時中って誰?」と思う高知県民も多いのではないだろうか。人気が坂本龍馬に一点集中するあまり、他の高知の偉人たちが十分に発掘・PRできていない弊害があるように感じる。

ところで、神社にお墓があることに違和感を持たれる方もいるのではないだろうか。神道では穢(けが)れを忌み嫌う考え方があり、お寺とお墓のセットはあるが、神社とお墓が共存するというのはどうなのか。「百聞は一見に如かず」――とにかく行ってみることにした。

浦戸湾に面する高知市横浜東町の横浜病院に隣接する箕越山。かつては前の道路をよく通っていたものだった。当時は全く気づくこともなく通過していたらしい。旧道に踏み入れると「谷時中の墓」の案内板がすぐに見つかった。山の一画が墓所になっており、ゆるやかな階段を昇りつめた頂上に清川神社の鳥居が見えてきた。下調べで見た古い写真と違って、つい最近きれいに整備された様子である。

古い頌徳碑碑文は文字が見えづらくなっているが、平成23年に改修工事が行われたようで、地元住民と東京都在住の森夫妻のご尽力があったことが、新しい石碑に刻まれている。森夫人の旧姓名が「カントリー・ガール」の谷山浩子ならぬ谷浩子さん。谷時中の後孫であろうか。

ある日、天質が『大学』の「財を生ずるに大道あり」の章の講義を終え、さらに「金銭や財産は身をほろぼし、家を貧乏にする故、何一つ所有していないことが安全である」と講義した。孔子の教えである儒学と現世の欲を遠ざける仏教との矛盾を感じとった時中の反論は天質を感心させたという。

当時の南学はこの世を捨てた僧侶から、君臣、父子、夫婦といった現世の人道を学ぶという自己矛盾を抱えていた。時中は還俗して三郎左衛門と改名し、干拓事業をおこして人々の生活を豊かにする儒者としての道を選んだ。殖産興業、経済主義の、理論より実践に重きをおく「実学」を打ち立てたのである。

ところで、神社にお墓があることに違和感を持たれる方もいるのではないだろうか。神道では穢(けが)れを忌み嫌う考え方があり、お寺とお墓のセットはあるが、神社とお墓が共存するというのはどうなのか。「百聞は一見に如かず」――とにかく行ってみることにした。

浦戸湾に面する高知市横浜東町の横浜病院に隣接する箕越山。かつては前の道路をよく通っていたものだった。当時は全く気づくこともなく通過していたらしい。旧道に踏み入れると「谷時中の墓」の案内板がすぐに見つかった。山の一画が墓所になっており、ゆるやかな階段を昇りつめた頂上に清川神社の鳥居が見えてきた。下調べで見た古い写真と違って、つい最近きれいに整備された様子である。

古い頌徳碑碑文は文字が見えづらくなっているが、平成23年に改修工事が行われたようで、地元住民と東京都在住の森夫妻のご尽力があったことが、新しい石碑に刻まれている。森夫人の旧姓名が「カントリー・ガール」の谷山浩子ならぬ谷浩子さん。谷時中の後孫であろうか。

谷家の先祖は奥州の佐藤氏で、高知県の東の玄関口、安芸郡甲浦にやってきた。父宗慶は親鸞派の甲浦真乗寺の住職で、貧乏な寺に生まれた時中は慶長十八年(1613年)、14歳の時、父に連れられ長浜瀬戸村(現高知市瀬戸)真乗寺に移る。ほどなく、長浜雪蹊寺住職天質和尚に弟子入りし、25歳まで朱子学を学んだ。谷時中(1599(8?)ー1649)

慶長4(3?) 年安芸郡甲浦に出生。 父宗慶は浄土真宗の僧で、のち吾川郡瀬戸村(現高知市) 真乗(常)寺に移住。雪蹊寺の天質上人から儒学を学び、これを野中兼山・山崎闇斎らに教え、藩政を支える学問にまで発展させたが、 自身は官途につかず瀬戸村の低地を干拓し耕地を開いた。晩年田地や山林を播磨屋宗徳に売却し、息子の京都遊学の費用に当てた。慶安2年12月死去。後年村人はその功績を讃えるため墓に祠を建て清川神社と称した。

1993(平成5)年3月 高知市教育委員会

ある日、天質が『大学』の「財を生ずるに大道あり」の章の講義を終え、さらに「金銭や財産は身をほろぼし、家を貧乏にする故、何一つ所有していないことが安全である」と講義した。孔子の教えである儒学と現世の欲を遠ざける仏教との矛盾を感じとった時中の反論は天質を感心させたという。

当時の南学はこの世を捨てた僧侶から、君臣、父子、夫婦といった現世の人道を学ぶという自己矛盾を抱えていた。時中は還俗して三郎左衛門と改名し、干拓事業をおこして人々の生活を豊かにする儒者としての道を選んだ。殖産興業、経済主義の、理論より実践に重きをおく「実学」を打ち立てたのである。

現在では「宝司部」と表記されている春野町の「ほしぶ」地名であるが、古い地図では「法司分」や「法師分」との表記が見られる。読みも「ホウシブン」であったかもしれない。

まず「法司分」とした場合に連想されるのは、戦国時代に春野を治めた吉良氏による分国法「吉良条目」の制定である。何か法を司る機関が存在したのだろうか。「天文年間吉良宣経は弘岡城主として周防山口から南村梅軒を迎え、土佐南学の基を開き、法を定めて所領の支配と家臣の統制を行ない、善政をしいて次第に勢力を伸張した」(『長宗我部地検帳 吾川郡上』P683の解説)と山本大氏は述べている。高知市のホームページにも「南学発祥の地」について、次のように紹介されている。

吉良氏についての史料『吉良物語』などによれば、戦国時代の吉良氏当主であった宣経(のぶつね)は学問を愛し、天文年間(1531-55)に周防(すおう)国(山口県)から南村梅軒(みなみむらばいけん)を迎えました。梅軒は仏教や朱子学などにすぐれた知識を持つ学僧で、宣経とその一族宣義(のぶよし)らは梅軒の教えを熱心に受けたといいます。この梅軒の教えは、のちに雪蹊寺(せっけいじ)の天質(てんしつ)、そして谷時中(たにじちゅう)、野中兼山(のなかけんざん)に受け継がれ、土佐の朱子学である「南学(なんがく)」へと発展します。宣経らが梅軒の教えを受けたと伝えられる場所が「南学発祥地」として指定されました。

現在この場所には南学発祥地としての記念碑が建っています。しかし、この梅軒や南学発祥についてはのちに研究が進められ、『吉良物語』などの史料の信憑性が疑われるようになったこともあり、さまざまな異説もあります。(高知市公式ホームページより)高知県の観光業界の振興のためには、隠しておきたいところであるが、「あかりをつけて、それを枡の下におく者はいない」(マタイによる福音書5章15節)――真実を隠しておくことはできないのである。吉良宣経により制定されたとする吉良条目の根拠とするところは『吉良物語』(真西堂如淵著)であり、「長宗我部元親百箇条」などを参考にして、後世の潤色がなされているとの指摘があり、近年は疑問視される部分も多いようだ。物語と史実を混同してはいけないのである。

余談ではあるが、このことは大化二年(646年)に出された「改新の詔」が、大宝律令など後世の律令をベースにして、『日本書紀』編纂に際し書き替えられた可能性があるといった内容とよく似ている。

南村梅軒や吉良条目に関する新しい根拠でも発見されれば別であるが、史実に基づかない以上は、法を司る機関としての「法司分」といった地名由来の可能性も消えることになる。残る本命としては、やはり「法師分」であろうか……。

南村梅軒や吉良条目に関する新しい根拠でも発見されれば別であるが、史実に基づかない以上は、法を司る機関としての「法司分」といった地名由来の可能性も消えることになる。残る本命としては、やはり「法師分」であろうか……。

『長宗我部地検帳』に「ホウシ分」とあることから、高知市春野町西分の「宝司部(ほしぶ)」地名が中世以前にさかのぼれる古い地名であることが判明した。「宝司」という漢字のイメージから、個人的な印象では福岡県太宰府市蔵司地区の「蔵司」(収められた税を管理する役所)のように、古代の役所か何かに関係する地名ではないかとの期待もあった。

しかし、古くは「法司」「法師」などとも表記され、「宝司」は最も新しく当てられた漢字のようである。『長宗我部地検帳』に「ホウシフン」とある音を基本に考えるべきだろう。そこで向かったのが高知大学図書館。地名辞典を開きながら、全国に似たような地名はないかと探してみた。『地名が解き明かす古代日本ー錯覚された北海道・東北ー』(ミネルヴァ書房、2012年) の著者・合田洋一氏も「渡島は北海道ではない」ことを論証した際に、古田武彦氏のアドバイスで全国の「渡(わたり)」地名について悉皆調査を行ったという。

しかし、古くは「法司」「法師」などとも表記され、「宝司」は最も新しく当てられた漢字のようである。『長宗我部地検帳』に「ホウシフン」とある音を基本に考えるべきだろう。そこで向かったのが高知大学図書館。地名辞典を開きながら、全国に似たような地名はないかと探してみた。『地名が解き明かす古代日本ー錯覚された北海道・東北ー』(ミネルヴァ書房、2012年) の著者・合田洋一氏も「渡島は北海道ではない」ことを論証した際に、古田武彦氏のアドバイスで全国の「渡(わたり)」地名について悉皆調査を行ったという。

当時はまだコロナが流行する前だったので、時間をかけて調査することが可能であったが、コロナ禍の蔓延防止対策として、ここしばらくの間は、大学関係者以外は図書館内の滞在は30分程度までと決められている。館内には少ない人数しか見当たらないのだが、学問の発展にとってはやや残念な現状である。

地名辞典を検索しながら、「ホウシ~」に似たような地名はないかと探したところ、「傍示峠」のような地名が多く存在することが分かってきた。「数多ければ勝つ」とは言い切れないが、やはり統計的手法も可能性を絞り込んでいく上では有効である。

四国では愛媛県・徳島県・高知県の県境に「三傍示山」があり、大阪府(河内国)と奈良県(大和国)の境にも「傍示(ほうじ)の里」という地名が残っている。傍示とは傍(ふだ)を立てて、国境であることを通行人に示した標柱のようなものである。全国的に見ると、この「傍示」に由来する境界線付近につけられた地名が多いようである。ちなみに高知県には「傍士」姓も存在する。

四国では愛媛県・徳島県・高知県の県境に「三傍示山」があり、大阪府(河内国)と奈良県(大和国)の境にも「傍示(ほうじ)の里」という地名が残っている。傍示とは傍(ふだ)を立てて、国境であることを通行人に示した標柱のようなものである。全国的に見ると、この「傍示」に由来する境界線付近につけられた地名が多いようである。ちなみに高知県には「傍士」姓も存在する。

そのような事例を多く目にすると、春野町西分の「ホウシ分」も元は「傍示分」だったのではないかという思いになってきた。古くは濁点抜きの表記も多く「ボウジ」が「ホウシ」と書かれている可能性もある。そもそも「西分」という地名自体が喜津賀分を東分と西分とに分けたことに由来する。「宝司部」はその東分と西分の境目だったのではないか。驚くべき大発見を期待しすぎていたが、意外と結論は平凡なものなのかもしれない。

一応、「宝司部」が境界付近に位置しているか確認しておく必要はある。『長宗我部地検帳』に記載された当時の喜津賀(木塚)は長浜村の西に隣接する地域で、西分は西分村及び西諸木村、東分は内谷村・東諸木村・吉原村からなっている。現在、「宝司部」地区は西分にあり、東は芳原と接している。境界部という条件に合いそうだが、西分の小字図を見てみると、「法司分」の東隣りに「南林口」「マガリヤ」などと続く。地検帳にも「ホウシフン」に続いて西分内に出てくるホノギである。境界線が変わった可能性もあるが、そうでなければ傍示を立てるべき場所とは違う。どうも「傍示」に由来する地名ではなさそうだ。

他にもいくつかの可能性があり、一つ一つ調べていくことにしよう。

他にもいくつかの可能性があり、一つ一つ調べていくことにしよう。

新しい地名なのか、古くからある地名なのかは、地名研究においてまず確かめておかなければならないことである。高知市春野町西分の「宝司部(ほしぶ)」についてはどうだろうか。

高知県には恰好の史料がある。豊臣政権期に土佐国主であった長宗我部氏が実施した、土佐一国の総検地帳『長宗我部地検帳』である。天正十五(1587)年から数年かけて行われた検地の成果で、土佐七郡全域にわたる368冊が現存する。

『長宗我部地検帳』に記載されていれば16世紀以前にさかのぼることができ、記載されていなければ、ほとんどの場合江戸時代以降の比較的新しい地名ということになる。いわゆる「長宗我部地検帳のふるい」である。

もちろん、『長宗我部地検帳』も無謬(むびゅう)というわけではなく、記載されないものもある。けれども土佐一国の基本台帳としての客観的な資料的性格を考えると、主権者のイデオロギーを反映する『日本書紀』などよりも、はるかに信頼性があって、まさに一級史料と言えるだろう。

実はこの『長宗我部地検帳』に例の地名が記録されていたのである。『長宗我部地検帳 吾川郡上』P180~181に「ホウシフン」というホノギ(小字)があり、「ホウシ分」との表記もある。このことから3文字目の漢字について、古くは「部」ではなく「分」であったことは確認できるが、初めの2文字が「宝司」「法司」「法師」のいずれであるかについては判明しない。

また当時は濁点をつけずに表記することが多く、「ホ」と「ボ」それと「シ」と「ジ」のどちらで発音していたのかは判断がつかない。いずれにしても現代の「ほしぶ」という発音とは微妙に違っている。変化が最も小さいものと考えると「ホウシブン」というように「フ」だけに濁点をつけて「ブ」と発音するのが良さそうだが、他の選択肢も念頭に置いておくべきかもしれない。

重要な点は16世紀末の時点で、現代とはやや異なっているものの、すでに「ホウシ分」という地名が実在していたということである。よって地名の由来もそれ以前にさかのぼって考えなければならないようだ。

もちろん、『長宗我部地検帳』も無謬(むびゅう)というわけではなく、記載されないものもある。けれども土佐一国の基本台帳としての客観的な資料的性格を考えると、主権者のイデオロギーを反映する『日本書紀』などよりも、はるかに信頼性があって、まさに一級史料と言えるだろう。

実はこの『長宗我部地検帳』に例の地名が記録されていたのである。『長宗我部地検帳 吾川郡上』P180~181に「ホウシフン」というホノギ(小字)があり、「ホウシ分」との表記もある。このことから3文字目の漢字について、古くは「部」ではなく「分」であったことは確認できるが、初めの2文字が「宝司」「法司」「法師」のいずれであるかについては判明しない。

| ▲『長宗我部地検帳 吾川郡上』P181 |

また当時は濁点をつけずに表記することが多く、「ホ」と「ボ」それと「シ」と「ジ」のどちらで発音していたのかは判断がつかない。いずれにしても現代の「ほしぶ」という発音とは微妙に違っている。変化が最も小さいものと考えると「ホウシブン」というように「フ」だけに濁点をつけて「ブ」と発音するのが良さそうだが、他の選択肢も念頭に置いておくべきかもしれない。

重要な点は16世紀末の時点で、現代とはやや異なっているものの、すでに「ホウシ分」という地名が実在していたということである。よって地名の由来もそれ以前にさかのぼって考えなければならないようだ。

高知市春野町に「宝司部(ほしぶ)」という不思議な響きの地名がある。あまり聞きなれない地名なので、名前の由来が気になって仕方がない。「干しぶどう?」ーーちょっと短絡的すぎる。

全国的に大雪の予報が出されて心配なところだが、おでんがおいしい季節でもある。ギザギザのちくわぶは切り口が星型になり、星形のちくわぶで「ほしぶ」なんてことをふと連想してしまった。

「宝司部(ほしぶ)」の音から、すぐにイメージされるのは「星~」である。「星組」や「星神社」などとは関係ないのだろうか。宝司部から1キロメートル圏内に大寺廃寺という古代寺院跡がある。そこから高句麗様式とされる有稜線素弁蓮華文軒丸瓦が採集され、現在は高知市春野郷土資料館に「8世紀」(7世紀とすべきか)と説明・展示されている。古代瓦に用いられた瓦当文様には「花組」「星組」などの分類があり、その一方の「星組」流派の瓦工集団に関係する地名なのではとの妄想がふくらんだ。

全国的に大雪の予報が出されて心配なところだが、おでんがおいしい季節でもある。ギザギザのちくわぶは切り口が星型になり、星形のちくわぶで「ほしぶ」なんてことをふと連想してしまった。

「宝司部(ほしぶ)」の音から、すぐにイメージされるのは「星~」である。「星組」や「星神社」などとは関係ないのだろうか。宝司部から1キロメートル圏内に大寺廃寺という古代寺院跡がある。そこから高句麗様式とされる有稜線素弁蓮華文軒丸瓦が採集され、現在は高知市春野郷土資料館に「8世紀」(7世紀とすべきか)と説明・展示されている。古代瓦に用いられた瓦当文様には「花組」「星組」などの分類があり、その一方の「星組」流派の瓦工集団に関係する地名なのではとの妄想がふくらんだ。

しかし、妄想の風船は真実のひと針ですぐに破裂する。「花組」「星組」は学問分類上の通称であり、古代においてそのような呼ばれ方をしたわけではない。つい最近の命名なのである。このように名称の新旧についてはしっかりと確認する必要がある。

地名研究においても市町村合併等で新たに誕生した地名なのか、古代から続く地名なのかは調べておくことが重要だ。例えば「山田」+「芳奈」=「山奈」(宿毛市)という合併後の地名を見て、「山名氏と関連がある地名だ」などと言ったら、とんだ恥をかくことになる。

同じような理由で「星神社」の線も消えることになる。高知県には星神社が50社以上あり、春野町内にも2つの星神社がある。1社は最近紹介した“高知市春野町秋山の旧郷社・星神社”で、もう1社は森山字妙見谷という場所に鎮座する。いずれも天之御中主神や明星尊などを祭神とする星信仰に関係する神社であるが、地名が示すように江戸時代以前は「妙見」と呼ばれていて、明治維新の神仏分離令に伴い、「星神社」へと名称変更している。やはり新しい名称なのである。

地名研究は単なる言葉遊びであってはいけない。可能な限り実証的な史料を根拠としながら、統計的な手法も活用しつつ、大半の人たちが納得できるような論証を心がけていかなくてはならない。次回からもう少し、学問的なアプローチを試みたい。

地名研究においても市町村合併等で新たに誕生した地名なのか、古代から続く地名なのかは調べておくことが重要だ。例えば「山田」+「芳奈」=「山奈」(宿毛市)という合併後の地名を見て、「山名氏と関連がある地名だ」などと言ったら、とんだ恥をかくことになる。

同じような理由で「星神社」の線も消えることになる。高知県には星神社が50社以上あり、春野町内にも2つの星神社がある。1社は最近紹介した“高知市春野町秋山の旧郷社・星神社”で、もう1社は森山字妙見谷という場所に鎮座する。いずれも天之御中主神や明星尊などを祭神とする星信仰に関係する神社であるが、地名が示すように江戸時代以前は「妙見」と呼ばれていて、明治維新の神仏分離令に伴い、「星神社」へと名称変更している。やはり新しい名称なのである。

地名研究は単なる言葉遊びであってはいけない。可能な限り実証的な史料を根拠としながら、統計的な手法も活用しつつ、大半の人たちが納得できるような論証を心がけていかなくてはならない。次回からもう少し、学問的なアプローチを試みたい。

高知市春野町西分に「宝司部(ほしぶ)」という珍しい地名がある。初めてこの地名を目にした時から、何か心惹かれるものがあり、その由来をたずねてみたいと思いながらも、他に類例はなさそうで、手がかりも少ないだろうと予想された。

場所はJA高知春野から東へ行くこと約600メートル、「うららか春陽荘」周辺の微高地である。広域農道を挟んだ北側に宝司部公民館があり、「寶司分組」と刻まれた灯籠(明治十丑四月吉日)も立っている。そのままの字形であれば、「宝を司る部署」といったイメージである。

昭和11年発行の大日本帝國陸地測量部刊「明治三十九年測圖量之宿尺圖昭和八年測圖及び修正測圖」に書かれた地名を見ると「法司分」となっている。こちらは「法を司る」という漢字が使われ、「部」が「分」になっている。『第二集西分村史』にも「字法司分段別七畝十六歩」と同様の表記である。

ところが『春野町史料』には「法師分部落 一ニ宝司分トモ云フ。元標北▢度ノ方位ニアリ。東西約二町、南北約四町ノ間ニ人家散在ス。全戸農ニシテ副業ハ紙仕茸薦製造及養蚕等ナリ。大正四 三十七戸」と記述されている。「法師分」だと意味合いがかなり違ってくる。現地在住の長老にお聞きしたところ、これらの表記の差異が存在することは熟知しておられたが、地名の由来については知らないとのこと。

より原初的な表記および地名のルーツは何なのだろうか。「宝司」か「法司」か、あるいは「法師」なのか。3文字目についても「部」または「分」に、表記は揺らいでいる。先行研究もなく、地名の由来を紹介した出版物等もなさそうである。いろいろと想像は膨らむが、数年前から調査してきた内容を順を追って紹介していきたい。

より原初的な表記および地名のルーツは何なのだろうか。「宝司」か「法司」か、あるいは「法師」なのか。3文字目についても「部」または「分」に、表記は揺らいでいる。先行研究もなく、地名の由来を紹介した出版物等もなさそうである。いろいろと想像は膨らむが、数年前から調査してきた内容を順を追って紹介していきたい。

高知市春野町秋山。用水路沿いに、雪蹊寺(33番札所)からの種間寺(34番札所)へ向かう四国八十八ヶ所遍路道(県道279号線)が通っている。秋山城址を通り過ぎ、JA集出荷場の脇道を南西に入ってしばらく行くと、旧郷社・星神社(春野町秋山3276)が鎮座している。

町はずれの田園地帯に鎮座する星神社が、かつて当地域32集落の産土神であり、郷社として崇敬されていたことは、現在の姿からは想像しにくい。近所の人の話では、「今では氏子も減って、祭りも行われなくなった」とのこと。

いまでこそ春野町役場や春野文化ホール「ピアステージ」、春野中学校などが林立する西分が春野町の中心であるように見えるが、これは市町村合併に伴うもの。合併の歴史を簡単に記しておこう。

1954年(昭和29年)6月1日 諸木村・秋山村・芳原村が合併して平和村が発足。1956年(昭和31年)9月30日 平和村・西分村・仁西村・森山村・弘岡上ノ村・弘岡中ノ村・弘岡下ノ村が合併して春野村が発足。1969年(昭和44年)9月30日 春野村が町制施行して春野町となる。2008年(平成20年)1月1日 高知市に編入。同日春野町廃止。

このように現在では高知市に編入された春野町であるが、かつては吾川郡であった。古代において吾川郡の郡家がどこに置かれていたかについては、長らく岡本健児氏の「いの町枝川説」が有力であったが、近年、朝倉慶景氏による「春野町秋山説」が出された。その比定地が今回紹介する星神社の南方数百メートル地点なのである。

この新説が正しいとすれば、吾川郡の郡家がその北方に星神社を祀っていたという位置づけとなり、後の時代に郷社として引き継がれていったことが十分納得できる。鳥居手前の井戸脇に「奉寄進 惣中 天保十二辛 丑九月吉日」と刻まれた立派な手水鉢が、かつての崇敬の名残りを伝えているようだ。

『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、星神社の祭神は「天之御中主神、明星尊」としているが、『高知県神社誌』(竹崎五郎著、昭和6年)では出雲の国引き神話に関連する「國所引座八束水臣津野命」も併記されている。古い歴史を感じさせるところだが、『鎮守の森は今』では省略したのかもしれない。勧請年月縁起沿革等未詳。元は妙見大明神と称した。

この新説が正しいとすれば、吾川郡の郡家がその北方に星神社を祀っていたという位置づけとなり、後の時代に郷社として引き継がれていったことが十分納得できる。鳥居手前の井戸脇に「奉寄進 惣中 天保十二辛 丑九月吉日」と刻まれた立派な手水鉢が、かつての崇敬の名残りを伝えているようだ。

『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、星神社の祭神は「天之御中主神、明星尊」としているが、『高知県神社誌』(竹崎五郎著、昭和6年)では出雲の国引き神話に関連する「國所引座八束水臣津野命」も併記されている。古い歴史を感じさせるところだが、『鎮守の森は今』では省略したのかもしれない。勧請年月縁起沿革等未詳。元は妙見大明神と称した。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

[11/11 Dwaynelalty]

[11/09 Dwaynelalty]

[11/04 タフタル山]

最新記事

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

(05/03)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ