『古代を考える――古代道路』(木下良編、1996年)の一節に「大宰府を介して宮都に結び付いていた西海道を除けば、ほかの六道の官道はすべて宮都と各国を結合するものであった。したがって宮都の移動は、当然のことながら官道のルートにも大きな影響を与えた」とある。西海道だけは特殊であったということを、近畿王朝一元史観の学者たちも認めざるを得なかった。発掘によって分かってきた古代官道の広がりは、九州においては太宰府を中心に六道が伸びていたのである。大和朝廷に先行する九州王朝が実在したとすれば、おそらく太宰府付近を首都としていたことが予想される。太宰府は単なる地方の出先機関などではなかったのだ。

大和朝廷一元支配が始まるのが701年以降であり、710年(なんと見事な平城京)こそがまさに九州から近畿へという宮都の大規模な切り替えであった。それに伴って、南海道土佐国に通じる官道に変化が起こる。

大和朝廷一元支配が始まるのが701年以降であり、710年(なんと見事な平城京)こそがまさに九州から近畿へという宮都の大規模な切り替えであった。それに伴って、南海道土佐国に通じる官道に変化が起こる。

「土佐国申 公私の道 直土左指 其道伊予国経行程迂遠山谷険難 但阿波国境出相接往還甚易 請此国就為通路以許之」(『続日本紀』養老二年<七一八年>五月七日条)718年以前は伊予国経由であったものが、阿波国経由へと付け替えられることになったのだ。まさに「宮都の移動は、当然のことながら官道のルートにも大きな影響を与えた」わけである。

718年以降の阿波国ルートはいくつかの説が出されていたが、「阿波国那珂郡武芸駅・薩麻駅」の名称が記された平城宮出土木簡(『木簡研究』九)も見つかって、ほぼ野根山越えのコースであったという結論に落ち着いている。問題は伊予国経由のルートである。従来は仁淀川に沿うような国道33号線に近いコースも考えられていた(金田章裕「南海道」藤岡謙二郎編『日本歴史地理総説』古代編。日野尚志「南海道の駅路」『歴史地理学紀要』二〇。栄原永遠男『奈良時代流通経済史の研究』など)が、近年は宿毛市・四万十市など幡多郡を通る海岸付近の道であったとする足利健亮説が有力視されている。

そこで検討材料となるのが“古代官道上にある「みさか」峠”である。前回“古代官道上にある「みさか」峠①”で紹介したように、全国的に見ても、古代官道上に「御坂峠」のような「みさか」地名が多く見られるという。それが愛媛県にも存在している。松山と高知を結ぶ国道33号線の途上に「三坂峠」がある。この峠道は古くから松山と高知を結ぶ主要陸路として土佐街道(松山街道)と呼ばれ、利用されてきた。そして松山市の海岸には三津浜(三津)という古くから交易に利用されてきた港もある。これらは古代においては「御坂」と「御津」でセットだったのでなかいかと推測する。

『延喜式』段階の南海道淡路・四国の駅家と官道については、細部を除けば、従来の研究者の見解がほぼ一致していると言ってよい。阿波国・讃岐国・伊予国の今治まではおよそのルートが分かっている。さらに『新説 伊予の古代』( 合田洋一著、2008年)の第九章「風早に南海道を発見――上難波・下難波の地名考察を通して」の中で、今治の「国府から旧玉川道を経て松山まで古代官道が延びていたことが判明した」との発見を伝えている。

それが間違いないとすれば、三津浜は豊後水道を渡る渡津地点であった可能性があり、九州王朝時代の古代官道において、太宰府から豊後、豊後水道を渡って三津浜、そこから北へ向かえば伊予国の国府(今治)へ。他方、三坂峠を越えて土佐国へと通じていたのではないだろうか。この港の位置と道路網は、畿内を基点とすれば明らかに非効率であり、九州を基点としてこそ合理的な配置であることが理解できる。

やはり九州王朝時代の古代官道上に「三坂峠」はあったと推測する。さらに古代官道との関連が指摘されている「オオサカ」「坂本神社」などについても検証していきたい。

それが間違いないとすれば、三津浜は豊後水道を渡る渡津地点であった可能性があり、九州王朝時代の古代官道において、太宰府から豊後、豊後水道を渡って三津浜、そこから北へ向かえば伊予国の国府(今治)へ。他方、三坂峠を越えて土佐国へと通じていたのではないだろうか。この港の位置と道路網は、畿内を基点とすれば明らかに非効率であり、九州を基点としてこそ合理的な配置であることが理解できる。

やはり九州王朝時代の古代官道上に「三坂峠」はあったと推測する。さらに古代官道との関連が指摘されている「オオサカ」「坂本神社」などについても検証していきたい。

PR

ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』に長野県上田市の吉村八洲男氏によるコラム"科野からの便り(9)「みさか」編"が掲載されている。注目すべきは、古代官道上に「御坂峠」などの「みさか」地名が数多く見られるという指摘である。

「科野の国」にも「御坂峠」は2つあるとのこと。一志茂樹(いっし しげき、1893―1985年)博士の先行研究によると「おそらく、『みさか』の称呼をもつ峠は、全国で30個処前後はあろうか」としている。

そのうちの博士は具体的な地名として、論考中で10カ所程を例示しており、吉村氏作成のリストと長野県の古東山道想定図を引用させていただく。その際の根拠や引用文献も列記してあり、今後の「古代官道」研究の参考となりそうだ。

さて、「古代官道」研究者にとっては、古代官道上に「みさか」地名が多く見られるという指摘は早くから知られていた。例えば、『平成14年度 國學院大學学術フロンティア構想「劣化画像の再生活用と資料化に関する基礎的研究」事業報告』の補論2「古代東山道と神坂」(宇野淳子)の中で、次のように言及されている。

「科野の国」にも「御坂峠」は2つあるとのこと。一志茂樹(いっし しげき、1893―1985年)博士の先行研究によると「おそらく、『みさか』の称呼をもつ峠は、全国で30個処前後はあろうか」としている。

そのうちの博士は具体的な地名として、論考中で10カ所程を例示しており、吉村氏作成のリストと長野県の古東山道想定図を引用させていただく。その際の根拠や引用文献も列記してあり、今後の「古代官道」研究の参考となりそうだ。

| ▲「科野の国」を通過する古東山道想定図 |

①長野県下水内郡栄村から新潟県東頚城郡松之山町への道・遺存地名からの現地踏査②群馬県利根郡から新潟県南魚沼郡への現「三国峠」(古名「三坂峠」)・「新編会津風土記巻之112」③新潟県十日町市中条から北魚沼郡への道(福島県会津地方へ続く)・遺存地名からの現地踏査④滋賀県から有乳山越え福井県への道(北陸道か)・令制北陸道に同名あり⑤石川県から砺波山越え富山県への道(北陸道か)・「万葉集巻17」大友家持歌より⑥静岡県駿東郡小山町から神奈川県南足柄市への道(足柄坂)・「万葉集巻9、14、等」6カ所に出現⑦武蔵国横見郡(埼玉郡熊谷市)・「倭名類聚抄」から⑧備後国神石郡(広島県神石郡神石高原町)・「倭名類聚抄」から⑨筑前国穂波郡(福岡県飯塚市)・「倭名類聚抄」から⑩岐阜県恵那郡から長野県伊那郡への道(神坂峠)・「万葉集巻20」と現地踏査・発掘から付言すると、③の道が、前回の「科野からの便り(八)」でとりあげた「日本書紀」孝徳紀大化2年此歳條・大化3年此歳條にある「鼠」に関する記事と関連する。

「越國之鼠、昼夜相連、向東移去」「数年、鼠、向東行」という各文中にある「東」、つまり「東方へ向かう道」が、この道にあたるのではないかと博士は想像している。越國から「東」へ行く「古代道」が、これ以外には見当たらないからです。

さて、「古代官道」研究者にとっては、古代官道上に「みさか」地名が多く見られるという指摘は早くから知られていた。例えば、『平成14年度 國學院大學学術フロンティア構想「劣化画像の再生活用と資料化に関する基礎的研究」事業報告』の補論2「古代東山道と神坂」(宇野淳子)の中で、次のように言及されている。

ここでは「オオサカ」地名についても触れられている。百人一首でも有名な「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」〈蝉丸(10番)『後撰集』雑一・1089〉に代表される地名である。記紀で「科野坂」あるいは「信濃坂」と書かれているのが神坂峠であることを明らかにしたのは大場磐雄氏である。……(中略)……また、鈴木景二氏は文献史料を基とし、郡域を越えた民間レベルの交通を指摘している。すなわち、旧国郡域を越えていく峠のうち、主要ルートは「オオサカ」「ミサカ」の地名を冠していたこと。そのうち「ミサカ」は神が鎮座する、神を祀るところを示す呼称として使われていたこと。信濃国境で「ミサカ」を冠する峠は4つあるが、そのうち東山道ルート上の峠は2つで、近江国との比較から-近江国は主要ルートの中でも特に重要な地の呼称である「オオサカ」と共に「ミサカ」が官道上にある-信濃国の「ミサカ」は律令制を主体とした呼称ではなく、地域を主体とした呼称であることを述べている(3)。3)鈴木景二1998 「古代交通の諸相」『古代交通研究』8、八木書店。

他方、一志博士は「さらに『みさか』の麓の坂本神社の所在例(「延喜式」その他)を勘案したとき……」というように、「さかもと」名称にも注目すべきと指摘しているとのこと。

不思議なことに、長野県の事例から貴重な手掛かりを得ることになった。古代南海道における「みさか」「オオサカ」「坂本神社」ーーこれらは四国にも確かに存在しているーーが古代官道復元のキーワードになりそうである。

不思議なことに、長野県の事例から貴重な手掛かりを得ることになった。古代南海道における「みさか」「オオサカ」「坂本神社」ーーこれらは四国にも確かに存在しているーーが古代官道復元のキーワードになりそうである。

細胞の構造で動物細胞にも植物細胞にも共通に存在するつくりが、①核 ②細胞質 ③細胞膜です。一方、動物細胞にはなく、植物細胞にだけ見られるつくりが、④葉緑体 ⑤液胞 ⑥細胞壁です。ここで問題、④~⑥のうち、植物細胞ならば必ず存在するものは? 答えは⑥細胞壁。④葉緑体や⑤液胞は場所によっては存在しない細胞もありますよね。

ところで、核を見やすくするために使う染色液は何? 忘れた時には“セカチュー”を思い出して下さい。

「セカチューって何ですか?」

「ポケモンの仲間ではなくて、大ブームを巻き起こした恋愛映画『世界の中心で愛を叫ぶ』の略です。と言っても、君たちの世代では見たことない人がほとんどかもしれませんね」

ヒロインの名前は広瀬亜紀――オータムの秋でなく、白亜紀の亜紀。主人公の名前は萩原朔太郎から取って名付けられ、「朔ちゃん」と呼ばれています。実は今、サプライズで主人公に来てもらっています。ドアの外で待ってもらっていますから、皆さん、英語で呼んでみましょう。せーの、「朔(さく)さん、Come in!」……そう、酢酸カーミンです。映画の方は『世界の中心で愛を叫ぶ』。染色液の方は「細胞の中心で核を染める」――酢酸カーミン。これで覚えましたね。もしも忘れた時には“セカチュー”を思い出して下さい。

以前、"地震学者・都司嘉宣氏の「侏儒国=幡多国」説"を紹介したことがあった。高知県の西端に位置する幡多郡はかつて幡多国と呼ばれ、現在の幡多郡よりも広い範囲に及んでいたと考えられる。現在も幡多地方として、高知県の中でもやや異質な文化的特徴が見られる。

古田武彦氏の影響を受けた都司氏の「侏儒国=幡多国」説"については、ブログ「幡多と中村から」(http://hatanakamura.blog.fc2.com/blog-entry-51.html)に書かれていた。その中に次のよう記述があった。

古田武彦氏の影響を受けた都司氏の「侏儒国=幡多国」説"については、ブログ「幡多と中村から」(http://hatanakamura.blog.fc2.com/blog-entry-51.html)に書かれていた。その中に次のよう記述があった。

都司先生は、今回、四万十市立図書館に足を運び、幡多地方の古い資料に目を通していたところ、今の土佐清水市益野にかつて、「猩々(しょうじょう)」がいたという記録を見つけた。人間の顔をした猿とか、小さな妖怪など、伝説・架空の生きものとされているが、この「猩々」が「こびとの国」の人ではなかったのか。(猩々には、猩々バエ、猩々トンボ、などの言葉もある)

おそらくは『土佐清水市史』(土佐清水市史編纂委員会編、1980年)に収録されている話であろう。「猩々(しょうじょう)」は侏儒(しゅじゅ)の音にも通じる。これだけだと荒唐無稽な話に聞こえるだろうが、江戸時代の地誌『沖島の記』(天保十四年頃〈1843〉)にも、沖の島の島人の習俗について似たような記述がある。

人物常ニ月代セズ、着用短ク紐帯ナリ、色黒ク目多ク丸シ、夜ナドハ男女見別ガタキコトアリ、人物ヲ難シタルコト他言無用トゾ、水田子薪ハ頭ニ置キ往来ス、雨中ニ傘ナシ下駄モ不用石ノ上ヲ往テ不濡、岩ノ上嶮岨ノ所ヲ走リ廻ルコト猿ノコトシ。

この著者は対岸の幡多地方小尽浦(こづくしうら)の庄屋浜田魚臣であるが、同じ幡多郡内にありながら、島人をまるで異人種であるかのように描写している。

背丈の記述はないが、「岩ノ上嶮岨ノ所ヲ走リ廻ルコト猿ノコトシ」とあることから、小柄で、俊敏な様子が読みとれる。土佐清水市益野では猩々として伝承されたのだろう。

もちろん、江戸時代の記述をもって弥生時代を推測するには時間的隔たりがありすぎることは百も承知である。それでも遺伝的形質が引き継がれてきた可能性は皆無ではない。

合田洋一氏は「侏儒国ーーその痕跡を沖の島(宿毛)にみた」と題する論考で、現地調査した結果を次のように報告している。

背丈の記述はないが、「岩ノ上嶮岨ノ所ヲ走リ廻ルコト猿ノコトシ」とあることから、小柄で、俊敏な様子が読みとれる。土佐清水市益野では猩々として伝承されたのだろう。

もちろん、江戸時代の記述をもって弥生時代を推測するには時間的隔たりがありすぎることは百も承知である。それでも遺伝的形質が引き継がれてきた可能性は皆無ではない。

合田洋一氏は「侏儒国ーーその痕跡を沖の島(宿毛)にみた」と題する論考で、現地調査した結果を次のように報告している。

「魏志倭人伝」に、「女王国の東、海を渡ること千余里、復た国有り。皆倭種。又、侏儒国有り。其の南に在り。人長三、四尺。女王を去ること四千余里。」とあり、「侏儒国」(中国では小人のことを侏儒という)について、古田氏はその地として足摺岬近辺から豊後水道の四国側の東岸領域を比定しております。そこで私は、この中で近世までは周りと接触が少なく隔絶していたであろう閉鎖的土地柄、そのような地に侏儒の遺伝的形態が保存されているのではないかと考え、実地調査をしたところ、その痕跡を宇和海と黒潮がぶつかる周囲23キロメートルの孤島「沖の島」(高知県)に発見しました。

島在住の人や島から転出している人、また先祖を含めて家族のことを証言してくれた年配の人の中には、身長が140~150センチメートル、あるいはそれ以下の極めて背丈が低い人が少なからずいましたし、「この島は身長が150センチ以下でも、恥ずかしくない土地柄です」との証言もありました。

| ▲愛媛県の南予地方は高知県幡多地方と文化的に近い |

「春高」と言ってもバレーボールじゃないよ。高知県立春野高等学校、略して春高。かつては高知園芸高校と呼ばれていたが、2006年(平成18年)から総合学科を設置し、現校名に改称している。

卒業して就農する生徒はほとんどいなくなり、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろうーーくらいに思っていたが最近の生徒の研究活動がすごい。

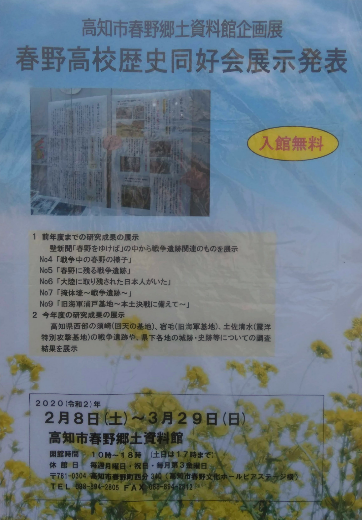

そして今年も郷土資料館に春高がやって来た。高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月8日(土)〜3月29日(日)の期間行なわれている。春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。

前年度までの壁新聞『春野をゆけば』の中から戦争遺跡関連のものをピックアップして展示するとともに、今年度もフィールドワークに根付いた研究成果を発表。高知県西部の須崎(回天の基地)、宿毛(旧海軍基地)、土佐清水(震洋特別攻撃基地)の戦争遺跡や、県下各地の城跡・史跡等についての調査結果を展示している。

このような活動を通じて、春野高校歴史同好会から若き歴史研究家が育つとともに、地域の歴史解明が前進することを期待して止まない。

卒業して就農する生徒はほとんどいなくなり、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろうーーくらいに思っていたが最近の生徒の研究活動がすごい。

佐賀県で開催された第43回全国高等学校総合文化祭「2019さが総文」(令和元年7月27日~29日)で、自然科学部門研究発表(生物部門)に出場した科学部が「イシダタミの暑さ対策」をテーマに海にすむ巻貝の環境適応について発表し、優秀賞を受賞している。

そして今年も郷土資料館に春高がやって来た。高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月8日(土)〜3月29日(日)の期間行なわれている。春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。

前年度までの壁新聞『春野をゆけば』の中から戦争遺跡関連のものをピックアップして展示するとともに、今年度もフィールドワークに根付いた研究成果を発表。高知県西部の須崎(回天の基地)、宿毛(旧海軍基地)、土佐清水(震洋特別攻撃基地)の戦争遺跡や、県下各地の城跡・史跡等についての調査結果を展示している。

このような活動を通じて、春野高校歴史同好会から若き歴史研究家が育つとともに、地域の歴史解明が前進することを期待して止まない。

『魏志倭人伝』の原文には「邪馬台(䑓)国」でなく「邪馬壹国」と書かれている。「邪馬壹国」が正しいことは、古田武彦氏が著書『「邪馬台国」はなかった』の中で既に論証したことである。では、なぜ邪馬壹国でなく邪馬台国が主流となったのだろうか。

初めて「邪馬台国」と記述されたのは范曄(はんよう、398〜445年)の『後漢書東夷伝』においてである。『魏志倭人伝』を信頼するなら「邪馬壹国」であり、『後漢書東夷伝』が正しいと考えるなら「邪馬台国」となるだろう。問題は後代の学者たちにとって、どちらがより信用できるかという点にある。

『粱書』『北史』『隋書』などはいずれも『後漢書』に右へ倣えで、「邪馬台国」と記述した。日本の歴史家たちもまたしかり。松下見林、本居宣長、東大の白鳥蔵吉、京大の内藤湖南など、歴代の邪馬台国研究者は『後漢書』中心主義の流れの中で「邪馬台国」が正しいとして疑わなかった。

これを喩えるなら、2000年前にイエスと洗礼ヨハネ(バプテスマのヨハネ)のどちらがより信じられるかという選択を迫られたユダヤ人たちの立場と似ている。

イエスは嘘偽りなく真実を述べ伝えようとした。大工の子として馬小屋で生まれ、母マリヤは婚約中に身ごもったため父親が誰か疑問が持たれていた。律法と矛盾するような言動、「汝の敵を愛せ」など、当時の常識や倫理観を超越する教えを述べ伝えた。当時のユダヤ人たちの目に映ったイエスは、決して信じられる存在ではなかったのである。

一方、洗礼ヨハネは、①当時の名門の出である祭司ザカリヤの子として生まれた(ルカ福音書1/13)。②彼の父親が聖所で香を焚いていたとき、その妻が男の子を懐胎するだろうという天使の言葉を信じなかったために唖(おし)となったが、ヨハネが出生するや否や口がきけるようになった。この奇跡によって、ユダヤの山野の隅々に至るまで世人を非常に驚かせた(ルカ福音書1/8〜66)。そればかりでなく、③荒野でいなごと野蜜を食しながら修道した素晴らしい信仰生活を見て、一般ユダヤ人たちはもちろん、祭司長までも、彼がメシヤではないかと問うほどに(ルカ福音書3/15、ヨハネ福音書1/20)素晴らしい人物に見えたのである。

クリスチャンたちはイエスの十字架の死は神の予定であったと言うかもしれない。しかし、そこには洗礼ヨハネの無知と不信があったなどとは考えも及ばぬことであった。

このような喩えを出したのは「邪馬台国」問題にも同じことが言えるからである。当時の中国および、後の日本の歴史家たちにとって、陳寿(ちんじゅ、233〜297年)の『魏志倭人伝』と范曄の『後漢書東夷伝』のどちらがより信頼できるかという問題に置き換えることが可能である。

『魏志倭人伝』は①里程に誇張があって信用できない。②記述された寿命が長すぎることへの疑問ーー理性的な学者たちは信ずるに値せずとの判断を下したことだろう。その先頭に立ったのが范曄であった。『魏志倭人伝』の記述をベースとしながらも、疑問とするところは自分の判断で改定し、『後漢書東夷伝』を記していった。この一見合理的とも思える范曄の記録を多くの学者たちが信用した。だが、そこには無知によるとんでもない錯覚があったことが古田氏によって指摘されている。もちろん、范曄独自の新情報を盛り込んだ部分もあったかもしれないが、多くは机上の作文であったことが露呈してきたのだ。

一方、『魏志倭人伝』の問題点とされてきた①里程問題は「短里(1里=約76m)」の実在によって、かなり正確な実測値であったことが分かってきた。また②長寿問題は「二倍年暦」によって当時の寿命とも整合性がとれ、『三国志』全体に統一的な基準で記載されていたことが判明している。本来信ずべきは『魏志倭人伝』のほうだったのである。

だが、これまでの歴史の大家たちは2000年前のユダヤ人たちと同じ道をたどっていった。新しい真理を受け入れることができず、かえって闇に葬り去ろうとしたのである。今一度、『魏志倭人伝』と『後漢書東夷伝』のどちらがより信頼すべき史料であるか史料批判してほしい。少なくとも3世紀当時においては「邪馬壹国」という表記を尊重すべきことはご理解いただけるのではないだろうか。もちろんそれぞれに情報価値があるので、一方を捨てる必要もないのであるが……。

愛媛県に高良神社は何社あるだろうか?

高良神社について調査し始めた頃、愛媛県には高良神社が少なすぎると感じていた。高良大社(福岡県久留米市御井町1)が筑後国一宮であり、九州との位置関係を考えると、四国においては愛媛県にこそ最も多く分布するはずであるとにらんでいた。調べていくうちに、数はどんどん増えていった。単立の高良神社が残されておらず、すべて境内社となっているため、見つけるのは容易ではなかったが、10社ほど発見しリストアップしていた。

『愛媛県神社誌』を開いてびっくり、愛媛県の「県内神社分布表」が既に作成されていた。高良神社(高良玉垂社を含む)についても、すべて境内社として11社が数えられていた。最初からこの資料があったらと思わないでもなかったが、その内訳については気になるところもある。忽那島支部1社とあるが、掲載されている18社中に高良神社の名は見えない。八幡神社(温泉郡中島町津和地1422)の境内神社として武内神社(武内宿祢)があるので、これを入れたものであろうか。

愛媛県では高良神社の御祭神はほとんど武内宿祢命とされている。そうなると越智郡の大井八幡大神社や玉生八幡神社、亀山八幡神社、大山八幡大神、橘八幡大神社、宗方八幡神社、矢矧神社、東予市の鶴岡八幡神社や護運玉甲々賀益八幡神社、周桑郡の河内八幡神社、高知八幡神社など他にも武内宿祢命を祀る神社がいくつかあり、高良神社が合祀されている可能性が見えてくる。

| ▲西条市丹原町の綾延神社・境内社 |

また、旧郷社・八幡神社(北宇和郡津島町高田乙92)の境内社・得寿森神社(高良玉垂命、天照大御神、須佐之男命外四三座)については「初め高良神社と称したが、明治四二年四月に部落の全社と近郊の小社を合祀して得寿森神社と改称した。昭和三九年一二月に社殿を改築した」とある。さらに旧県社・八幡神社(北宇和郡吉田町立間1-3908)の境内社・和霊神社についても祭神が「高良玉垂命、山家公霊、火産霊神、菅原神、大国主神、外一柱」と書かれている。

やはり過去においては、愛媛県は高良神社が濃厚に分布する地域であり、九州との縁が深かったと推測される。不幸にも明治39年の神社合祀令により、無格社などの多くが、郷社など地域の中心的な神社へと合祀され、一村一社を標準とするよう整理されていった。このような神社整理を最も忠実に行ったのが三重県、和歌山県そして愛媛県であった。逆に神社合祀令の前後でほとんど神社数が減らなかったのが、熊本県と岩手県であったという史料も存在する。

愛媛県の高良神社をリストアップすると以下の表のようになる。多少疑問のあるところも含めると14社ということになった。これ以外に武内宿祢命を祀る神社が10社以上あり、神社合祀令がなかったとしたら、かなり濃厚に高良神社が分布していた様子が伺える。予想通り、古代九州王朝との繋がりが深かったと考えても良さそうだ。

やはり過去においては、愛媛県は高良神社が濃厚に分布する地域であり、九州との縁が深かったと推測される。不幸にも明治39年の神社合祀令により、無格社などの多くが、郷社など地域の中心的な神社へと合祀され、一村一社を標準とするよう整理されていった。このような神社整理を最も忠実に行ったのが三重県、和歌山県そして愛媛県であった。逆に神社合祀令の前後でほとんど神社数が減らなかったのが、熊本県と岩手県であったという史料も存在する。

愛媛県の高良神社をリストアップすると以下の表のようになる。多少疑問のあるところも含めると14社ということになった。これ以外に武内宿祢命を祀る神社が10社以上あり、神社合祀令がなかったとしたら、かなり濃厚に高良神社が分布していた様子が伺える。予想通り、古代九州王朝との繋がりが深かったと考えても良さそうだ。

愛媛県の高良神社一覧(2020年2月現在) | |||

神社名 | 祭 神 | 住 所 | 備 考 |

高良神社 | | 松山市北斎院町295 | 高家八幡神社の境内社 |

高良玉垂社 | 武内宿禰命 | 松山市桜谷町173 | 伊佐爾波神社の境内末社 |

高良玉垂八幡神社 | 誉田別尊、武内宿弥命 | 松山市高岡町917 | 生石八幡神社の境内社 |

武内神社 | 武内宿祢 | 温泉郡中島町津和地1422 | 八幡神社の境内社 |

高良神社 | 武内宿弥 | 西条市氷見乙1345-1 | 石岡神社の摂社 |

高良神社 | 武内宿弥命 | 西条市丹原町田野上方1548 | 綾延神社の境内社 |

高良神社 | 武内大臣命 | 新居浜市大島宮山乙73 | 大島八幡神社の境内社 |

高良神社 | 高良明神 | 伊予市上吾川495 | 伊予岡八幡神社の境内社 |

高良玉垂社 | 武内宿禰命 | 伊予郡松前町西古泉536 | 玉生八幡大神社の境内社 |

高良神社 | | 宇和島市伊吹町1068 | 八幡神社の境内社 |

得寿森神社 | 高良玉垂命 | 北宇和郡津島町高田乙92 | 八幡神社の境内社 |

和霊神社 | 高良玉垂命 | 北宇和郡吉田町立間1-3908 | 八幡神社の境内社 |

高良神社 | 武内宿弥公 | 南宇和郡城辺町緑1-876 | 弓削神社の境内社 |

高良神社 | 高良玉垂命 | 南宇和郡愛南町御荘平城1534-1 | 八幡神社の境内社 |

しばらくの間、忍者ブログの不具合でアクセスできずにいたが、やっと再開したようだ。

かつて南予地方に密集する若宮神社の祭神を調べるため、愛媛県の図書館まで足を運んで、『愛媛県神社誌』(愛媛県神社庁、1974年)を閲覧、コピーしてきたことがあった。高知県内にどこか置いている図書館がないだろうかと探していたが、やっと見つけることができた。

やはり県をまたぐと、かなり祀られている神様が違っているように感じる。興味をひかれるポイントがいくつかあった。

①山城国より勧請したとされる山城神社の存在。

②瀬織津姫を祀る神社が多いこと。

③斉明天皇や天智天皇の伝承を伝える神社がある。

④明治40年代の神社合祀の跡が見られる。

とりわけ西条市の大元神社の由緒沿革に、次のような天智天皇の土佐国朝倉への行幸伝承が書かれていたことに目がとまった。土佐国側にも天智天皇についての伝承はあるので、不思議ではないが、隣県における伝承の存在によって、より真実味を帯びてくる。

大元神社(西條市中奥千野々1−35)の由緒沿革

天智天皇土佐国朝倉へ行幸のとき、お供九條右大臣範良郷が朝倉木の丸殿に止り、同殿を守護し、国司神主となり、代々子孫相勤め、一一代の孫従五位工藤山城守祐良の子工藤祐家が、建久年予洲山中藤合に大本大明神を山城国より勧請し、茲に居住したという。

何はともあれ、『愛媛県神社誌』が県内で閲覧できることが分かって、愛媛県の神社に関する参照が手軽となった。また、高知市朝倉丙2100の朝倉神社にまつわる伝承についても新たな切り口が見出せた。残念ながら、香川県と徳島県の神社誌については、まだ身近なところでは目にしていない。四国4県分揃っていれば申し分ないのだが……。

「長岡郡大豊町に斉明6年棟札があった①〜④」で紹介した長岡郡大豊町は高知県北部の山間地帯にある。隣接する本山町、土佐町、大川村の4町村を合わせて「嶺北」とも呼ばれ、標高200〜1800mの典型的な山村地域だ。約90%を森林が占め、まさに高知の中の高地といったところだろうか。

大豊町桃原(ももはら)には「高羅大夫社」が鎮座しているというので、その神社が高良神社と同様の社であるのか確認したいと思って訪ねたのがきっかけだったが、行ってびっくり。桃原地区のほとんどが「上村」姓だったのである。高知県では「植」の字を使う「植村」姓が主流で、「上村」は珍しい。

大豊町桃原(ももはら)には「高羅大夫社」が鎮座しているというので、その神社が高良神社と同様の社であるのか確認したいと思って訪ねたのがきっかけだったが、行ってびっくり。桃原地区のほとんどが「上村」姓だったのである。高知県では「植」の字を使う「植村」姓が主流で、「上村」は珍しい。

北側には四国山地の峰々が連なり、急な斜面に人家が建ち並ぶ。舗装された道路はあるが、山頂に近づくと、車では引き返すのも大変な道になってくる。吉野川を見下ろす景色は素晴らしいけれども、よくこんな不便そうな場所に住んでいるものだと関心する。まさに桃源郷を連想させる隠れ里のような桃原地区であった。

ホームページ『名字由来net』<https://myoji-yurai.net/sp/>によると、「上村」姓のルーツには次の三つの流れがあるようだ。①現熊本県である肥後国球磨郡が起源(ルーツ)である、中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる氏(藤原氏)。藤原南家。

②ほか清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)、③古代氏族であり、美努(みの)王の妻県犬養(あがたのいぬかい)三千代が橘宿禰(すくね)の氏姓を与えられることに始まる橘氏楠木氏流。

など様々な流派がある。

大豊町は大杉と豊永の名前を合わせたものであり、桃原はかつての豊永郷に含まれる。さらに豊永という名前は、小笠原備中守豊永の末裔で、豊永の姓は肥前松浦郡豊永庄に由来していると記録にある。現在も熊本県玉名郡に豊永という地域があり、球磨郡にもかつては豊永郷があったという。どういうわけか急に九州とのつながりが見えてきた。

ONライン(701年)以前の創建を伝える参大妙見社の棟札(斉明六年棟札)の存在。天御中主尊を祭神とする妙見社は明治になって星神社に名称変更になっているが、高知県下約60社中の13社が大豊町に集中している。熊本県の八代神社(妙見宮)をはじめとする九州方面からの妙見信仰が高知県内で最初に根付いたところが大豊町(旧豊永郷)ではなかったか。

さらに、大宝二年棟札(熊野十二所神社所蔵)に上村姓が見えることから、この上村一族が大豊町桃原の地で、古くから妙見社および熊野十二所神社、さらには高良神社(高羅大夫社)を祀ってきたのではないかと推測できる。

中世より豊永郷を治めていた小笠原氏、豊永氏が、江戸時代の土佐藩政時代にも、この地をそのままを治めることとなった。中世以前の文化が多く残る貴重な地域となったゆえんである。土佐山内家宝物資料館に保存されている『御侍中先祖書系図牒』には、太平、怒田、九次の三ケ村を領地とするとある。「九次」という場所が不明とされているが、神事と関係する地名のようにも感じられる。

さらに、大宝二年棟札(熊野十二所神社所蔵)に上村姓が見えることから、この上村一族が大豊町桃原の地で、古くから妙見社および熊野十二所神社、さらには高良神社(高羅大夫社)を祀ってきたのではないかと推測できる。

中世より豊永郷を治めていた小笠原氏、豊永氏が、江戸時代の土佐藩政時代にも、この地をそのままを治めることとなった。中世以前の文化が多く残る貴重な地域となったゆえんである。土佐山内家宝物資料館に保存されている『御侍中先祖書系図牒』には、太平、怒田、九次の三ケ村を領地とするとある。「九次」という場所が不明とされているが、神事と関係する地名のようにも感じられる。

ますますこの地域とこの地に入植して住みいついた一族に目が離せなくなってきたようだ。

日本史上最大のクーデターともいわれる本能寺の変(1582年)を起こした明智光秀を通して描かれる戦国絵巻『麒麟がくる』が、いよいよ1月19日(日)に放送スタートとなる。仁のある政治をする為政者が現れると降り立つとされる聖なる獣・麒麟ーーそれがタイトルの元になっている。

なぜ、明智光秀は謀反を起こしてまで、主君・織田信長を討とうとしたのか。背後の動機などをドラマでどのように描くか注目したいところだ。高校の日本史B教科書『詳説日本史改訂版』(山川出版社、2017年)には次のように書かれている。

はっきりとした動機までは書かれていないものの、「独裁的な政治手法はさまざまな不満も生み」と表現している。軍記物語などでは粗相をした光秀が信長に辱めを受け、その恨みを晴らすべく謀反を起こしたとする「怨恨(えんこん)説」が一般に出回っているストーリーである。ところが近年の研究では、どうも従来考えられていた通説とは違っていたことが明らかになってきている。

なぜ、明智光秀は謀反を起こしてまで、主君・織田信長を討とうとしたのか。背後の動機などをドラマでどのように描くか注目したいところだ。高校の日本史B教科書『詳説日本史改訂版』(山川出版社、2017年)には次のように書かれている。

このようにして信長は京都をおさえ、近畿・東海・北陸地方を支配下に入れて、統一事業を完成しつつあったが、独裁的な政治手法はさまざまな不満も生み、1582(天正10)年、毛利氏征討の途中、滞在した京都の本能寺で、配下の明智光秀に背かれて敗死した(本能寺の変)。

はっきりとした動機までは書かれていないものの、「独裁的な政治手法はさまざまな不満も生み」と表現している。軍記物語などでは粗相をした光秀が信長に辱めを受け、その恨みを晴らすべく謀反を起こしたとする「怨恨(えんこん)説」が一般に出回っているストーリーである。ところが近年の研究では、どうも従来考えられていた通説とは違っていたことが明らかになってきている。

1月1日(水)の正月番組BSプレミアムの「本能寺の変サミット2020」では、気鋭の研究者が一堂に会し、「本能寺の変」をめぐる歴史激論バトルを繰り広げた。【司会】爆笑問題,【解説】本郷和人、【コメンテーター】細川護煕、【パネリスト】天野忠幸・石川美咲・稲葉継陽・柴裕之・高木叙子・福島克彦・藤田達生というメンバー。

野望説、共謀説などが紹介される中で、最も注目されたのが「四国説」である。林原美術館(岡山市北区丸の内2−7−15)に所蔵されていた石谷家文書によって、新たな事実が分かってきている。詳しいところまでは言及されていなかったが、簡単に言うと、織田信長の四国攻めから長宗我部元親を守るためのやむを得ざる選択であったということだ。

野望説、共謀説などが紹介される中で、最も注目されたのが「四国説」である。林原美術館(岡山市北区丸の内2−7−15)に所蔵されていた石谷家文書によって、新たな事実が分かってきている。詳しいところまでは言及されていなかったが、簡単に言うと、織田信長の四国攻めから長宗我部元親を守るためのやむを得ざる選択であったということだ。

長宗我部元親夫人については斎藤内蔵助の妹ではなく、土岐石谷兵部大輔光政の娘であったことが、朝倉慶景氏によって昭和54年の段階で発表されている。明智光秀もやはり清和源氏土岐氏の流れを汲んでいる。「長宗我部元親夫人の出自について」(『シリーズ織豊大名の研究第一巻 長宗我部元親』平井上総編著、2014年)の中で朝倉氏は「元親は石谷氏を核として、斎藤氏・蜷川氏・明智氏らと固く結ばれて情報を得たり、行動を共にしているのである」と述べている。

そのような最先端の研究の成果が、果たしてNHK大河ドラマ『麒麟がくる』にどこまで反映されているだろうか。楽しみである。

そのような最先端の研究の成果が、果たしてNHK大河ドラマ『麒麟がくる』にどこまで反映されているだろうか。楽しみである。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ