この付近に高良神社に関連する「コウラ」地名があるとにらんでいるのだが、正確な場所までは確定できていない。手掛かりは『長宗我部地検帳』に記録されているホノギ(小字)なのだが、「コウラ城ノ前道懸テ外池アリ」と記録されており、咥内坂を下った西浦、ウネ沢辺りはかつては湿田地帯であり、池があった可能性が見えてきた。

では付近に城跡があるだろうか。琴平山の周囲には多くの石垣があり、もしかしたらかつて山城があったのではないかと想像させるが、地元の人に聞いても城跡ではないと言う。「コウラ」は東浦、西浦などと同様の「浦」地名に過ぎなかったのだろうか?

一方「高良神社の分布と横穴式石室の分布が割合一致しているようだ」との指摘もある。特に愛媛県ではその傾向がよく見られる。高良神社は倭の五王との関係が深く、九州系の横穴式石室は年代的に倭の五王の活躍した時代に近い。そして琴平山南斜面には、1~3号墳の枝川古墳群があって、鉄鏃などが発見されている。

結論を急がず、この問題はもう少し宿題としておこう。

枝川古墳群

琴平山の南斜面に築造された古墳群。

6世紀末~7世紀前半に築造された古墳3基が保存されている。1号墳は径10m前後の円墳で、両袖式の横穴式石室が南東に開口、人骨片のほか銀環や玉類、武具、須恵器などが出土している。2号墳・3号墳は墳形・規模不明。埋葬施設は1号墳と同じ両袖式の横穴式石室で、2号墳は南西、3号墳が南の方向に入口をもつ。出土遺物は鉄鏃や須恵器など。

町指定史跡。出土品も町の文化財に指定されている。

古代の海岸線(浦戸湾)はこの辺りまで入り込んでいたと考えられ、近くには弥生時代から中世にかけての遺跡も多く存在する。古くはこの付近に港があったとされる。

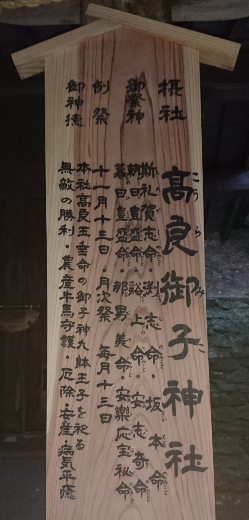

説明板の文字が見えにくくなっているが、御祭神は以下の通り。

応神天皇 人皇第15代

神功皇后 応神天皇御母

多岐理姫 大国主神の御妃

水速女神 水の神

玉依姫神 神武天皇の御母

多岐都姫 恵美須神の御母

金山彦神 金の神

狭依姫神 宗像の神

武内大臣 長寿?護の神

先祖及び水子の祭壇

境内社:恵美須神社、竃戸神社、国津神社他

由緒:勧請年月は不明であるが、宇佐八幡宮からの勧請と思われる。

『和漢三才図会巻79』に「正八幡宮在高知天正年中長宗我部元親建之」とあるが、おそらく再建であろう。

地元で信仰を集めていた社であったが、戦国時代、長宗我部元親が岡豊城(おこうじょう)から大高坂山城(現高知城の山)に遷って来た際、この社が丁度大高坂城の裏鬼門(西南)に当たることから、居城鎮護の社として尊崇され、以来山内氏等の武士からも崇敬されるようになったと伝えられている。

社殿は明治17年11月23日火災のため全焼、同18年再建したものである。村社西王子宮外十社を合祀。境内に竃戸神社、神母神社がある。

岩子山緑地の松山市考古館の南方に朝山高家八幡神社が鎮座している。地名の斎院は「さや」と読み、伝承によると、天暦元年(947年)に、山城国上賀茂神社の”斎院”(さいいん)に勤めていた”一色式部大輔氏勝”(いっしき しきぶのたいふ うじかつ)が、この地に”賀茂神社”と”八幡神社”を勧請(かんじょう=本祀の社の祭神の分霊を迎えて新たに設けた分祀の社殿にまつること)したことから”斎院”となったという。

なお”斎院”(さいいん)とは、平安時代から鎌倉時代にかけて賀茂御祖神社(下鴨神社)と賀茂別雷神社(上賀茂神社)の両賀茂神社に奉仕した”斎王”のことである。

朝山高家八幡神社の祭神は、健磐龍命(たけいわたつのみこと)、應神天皇、仲哀天皇、神功皇后、三女神となっている。三女神とは宗像三女神のことであろう。神武天皇の孫・健盤龍命(たけいわたつのみこと)を祀り、かつては阿蘇宮といい、大徳寺の南西(現津田中近く)にあったという。

5つの境内社と1つ境外社あり。

素鵞神社(建速須佐之男命)

奈良原神社(保食神)

生目八幡神社

高津神社

高良神社

境外社:忽那社(通称:オヘイべエ様)

鳥居は素鷲神社のもので、その左手にあるのが高良神社のようである。打ち付けられた板を見ると、高津神社の横に消えかかっているものの、確かに「高良神社」との字が読み取れる。

高津神社・高良神社を祀るから「高家」かと思っていたら、久米山部高家(くべやまべのたかいえ)が現在の弁天山トンネルの東側入口付近に住み、この山林を高家山と言っていたことによるものらしい。

かつては久米評と呼ばれた松山市一帯が、古来より栄えた三津港を拠点とし、九州王朝と深いつながりがあったことを偲ばせる。

愛媛県神社庁がホームページで紹介している神社由緒を以下に引用する。

神社由緒

神武天皇(在位紀元前660~紀元前585年)の第二皇子神八井耳尊の御子を健磐龍命と申し奉る。健磐龍命の後裔が伊予に来て、健磐龍命を祀り、阿蘇宮と称した。また、社記によれば、健磐龍命の第三男子の健岩古命が伊予の賊を征伐し、伊予に住み(岩古山)、久米部山部小楯の遠祖となるという。

朱雀天皇(在位930~947年)の御宇、楠戸根千代は阿蘇宮を深く尊崇し、藤原純友の征伐を祈り、朝山宮と改称した。征伐後、社殿を改築し、神田を献じて凱旋の式を挙げた。天慶5年(942年)、宇和島五太夫越智通季は神田を献じ祭祀を厚くした。

天暦元年(947年)、山城国の加茂の斎院に仕えた一色式部太輔氏勝は、当地に来て高家山(烏山)に八幡大神、加茂大神を勧請した。その後、地名の三院に斎院の文字を用いるようになった。

正治2年(1200年)、高家山の八幡宮は火災焼失し、朝山宮に相殿となり、朝山高家八幡宮と称したが、いつしか高家八幡宮とのみ称えるようになった。

康永元年(1342年)、河野新三郎が社殿を改築し、元禄6年(1693年)には藩主が修復した。その後、岡田長房等の改築が数度あった。

往古、神功皇后御駐蹕の遺跡の岡に鎮座し、伊佐爾波の岡の宮と称えたという。貞観元年(859年)奈良大安寺の行教和尚が八幡山に八幡宮を勧請し、岡の宮と合わせて生石八幡宮と称えた。

境内には素鵞神社・石鎚神社・松尾神社・加茂神社・住吉神社・招魂社など、いくつもの境内社が建ち並ぶ。拝殿の左手に鎮座しているのが高良玉垂八幡神社である。各境内社ごとに由緒が記されていることは有難い。祭神は誉田別尊命(ほむだわけのみこと)と武内宿祢命(たけしうちのすくねのみこと)。以前は大字南吉田に鎮座、明治41年(1908年)12月16日に、合併許可によって境内末社となったことが分かる。

ここでも明治39年に出された神社合祀令(神社整理)の影響が見られる。施行は県知事の裁量に任された部分もあったが、最も忠実に実行したのが、三重県・和歌山県・愛媛県であったという。この時、規模の小さな無各社などが、郷社といった地域の中心的な神社の境内社として合祀されるようになった。

愛媛県で高良神社が境内社となったのがいつか? これは課題としてきた問題であったが、少なくともここは明治時代末であることが分かった。なお、それ以前の姿がどのようなものであったかが次に調査すべきテーマとなる。

玉生八幡大神社(伊予郡松前町西古泉536)は歴史のある神社のようである。10年前と少し変わったところがいくつかあるようだ。まず、掲示板の案内文が活字化されている。「神社探訪・狛犬見聞録」さんが平成20年に訪問された時の写真によると案内文が手書きのようである。

また、目的の境内社が当時は高良社・猿田彦ノ宮となっていたが、今回実際に行ってみると、やや変化が見られた。祭神として武内宿禰命と猿田彦命となっているではないか……。一瞬ヒヤリとしたが、笹の葉で隠れそうになっているものの、左手に摂社・高良玉垂社との石碑が立っていた。高良神社と言ってよいだろう。やはり、実地を踏んで自分の目で見ることが大切である。

奈良県櫟本町瓦釜にある高良神社が、秋祭りで「まぐわい神事」を行っていることを最近知った。高良神社の男神が、八幡神社の女神のもとへ、出会い(結婚?)に行くというものである。

一元史観のお膝元であるから面向きは武内宿祢に比定されたりもされるが、そのまま受け取ると、高良玉垂命と神功皇后の結婚ということになるのではないか? 高知県四万十市の不破八幡宮で行われている結婚神事と通じるものを感じる。ホームページで紹介して下さったことに感謝したい。

また、地名の瓦釜。高知県でもかつては高良神社を瓦権現と表記しているものもあり、地域によっては川原社と呼ばれたこともあるようだ。高良神社の遠源をたどると瓦との関わりがあるのかも知れない。

そもそも百済から瓦博士まで呼んで寺院建造が盛んになった時代、瓦というものは最先端技術であり、貴重視されたであろう。「磨かざりせば光ある玉も瓦に等しからまし」とは祖母から伝え聞いたことわざである。

以下、天理市立櫟本小学校のホームページより引用した。

秋祭り「こうら神社」男神と「八幡神社」女神の逢瀬

10月15日 高良神社の秋祭り

午後1時 祭りの開始。この祭りはとてもかわっていて、高良神社の男神が、八幡神社の女神のもとへ、出会い(まぐわい)に行かれるというものだす。

おもしろそうですね。

櫟本町の六惣である瓦釜(かわらがま)、高品(たかしな)、四之坪(しのつぼ)、市場(いちば)、南小路(みなみしょうじ)、膳史(かし)の各大字の宮総代の方達が奉仕されています。

高良神社

櫟本町瓦釜(かわらがま)地区に鎮座(ちんざ)する「高良神社」は古い歴史のある神社です。

ご祭神(さいじん)は、高良玉垂神(こうらたまたれのかみ)で、この神さまは、古事記・日本書紀にみえる「武内宿禰(たけのうちのすくね)」(伝説では360歳という長寿をほこる怪物的な存在) のことだそうです。蘇我氏の祖先ともされています。

武内宿禰は、延命長寿の神さまとして、また不思議な霊能力を発揮する武運長久(ぶうんちょうきゅう)、厄除けの神さまともされています。戦争中は戦勝祈願の神様として、現在では、試験の合格祈願などと、信仰を集めています。戦前には、一円札の肖像にもなっていて、庶民に身近な存在だったようです。(現在の聖徳太子のような存在でしょうか。)

ここは、奈良時代前期に建立された「長寺」の跡で、付近からは古瓦片が発見されていて、「瓦釜」の地名はここからついたようです。

(コウラ神社は、土着の、カワラ社が変化してコウラ社となったという説があります。)

また「長寺跡」からは、建物の遺構や弥生時 代の遺物も出土していることから、このあたりは古代より集落がひらけ、古代豪族、和爾(ワニ)氏とのかかわりなど考えると、興味のつきない神社です。

今は彼岸花(ひがんばな)が見ごろ。

古代へタイムスリップさせてくれる高良神社です。

(「あいたいがっこう14号」より)

『古瓦』(住田正一・内藤政恒著、昭和43年)によると「『朝日輝き夕日さす』という思想は、残された伝説の分布から考えてみると、奈良朝以前、建国の当初から、日本全国に行われていたものではなかろうか」という。多元史観の目で見れば、九州王朝・倭の五王時代にさかのぼれるのではないか。

一説には倭の五王と関係があるとされる高良玉垂宮。神の系譜と縁起を書いた『高良玉垂宮神秘書』 という本の中に、高良大菩薩(高良玉垂命)には合わせて九人の御子がいて、九躰の皇子と言う、と出ている。久留米市の高良大社の右手にある摂社に、その名前が記されている。

1 斯礼賀志命(しれかし)

2 朝日豊盛命(あさひとよもり)

3 暮日豊盛命(ゆうひとよもり)

4 渕志命(ふちし)

5 谿上命(たにがみ)

6 那男美命(なをみ)

7 坂本命(さかもと)

8 安志奇命(あしき)

9 安楽應寳秘命(あらをほひ)

御祭神 高良玉垂命の御子神九柱(九躰王子)

由緒 阿志岐(山川町鎮座の王子宮(高良御子神社)を明治六年に勧請)

なんと「朝日(あさひ)豊盛命」「暮日(ゆうひ)豊盛命」のペアが登場するではないか。高知県といえば坂本龍馬が有名だが、もともと坂本姓は多く、坂本地名、そして坂本神社もある。「坂本(さかもと)命 」まで入れると3点セットが揃うことになる。何か九躰王子との繋がりがあるのだろうか?

参拝者の中には、御神徳として「無敵の勝利」と書かれているところに、ご利益を感じた人もおられた。

その境内右手奥に高良神社が鎮座する。考えればこの位置、鬼門の方角ではないか。数多くの境内社がある中で最も重要な場所に高良神社を配しているようだ。

ご利益があるという「ボケ封じの石」も高良神社のすぐ横にある。また、赤ちゃんのお食い初めに使った歯固めの石を奉納するところにもなっている。不思議だなあと思っていたら、高良神社が「ボケ封じの宮」とされていた。

ホームページに「当宮長浜八幡宮境内にある高良神社(こうらじんじゃ)の御祭神 武内宿禰(たけうちのすくね)は景行、成務、仲哀、応神、仁徳と五代の天皇を仕えた方で有り、古来より長寿の神様として多くの方々の参拝で賑わっておりますが、長寿、すなわち永きに亘り健康でボケる事無く活躍された故事により現代人の願いボケ封じとして多くの方々のお詣りをお待ちいたしております。」と紹介されている。

ボケたわけではないだろうが「天皇に仕えた方」と書くつもりが「天皇を仕え(させ)た方」と思わず本音が漏れそうになった。この時代の天皇は国家のナンバー1ではなく、まだ臣下の立場であった。臣下だけ祀られて、本来の主人は祀られていないのだろうか?

ちなみに、ここの高良神社例祭は9月15日となっており、四万十市蕨岡の高良神社と同じ日になっている。

以下、長浜八幡宮のホームページより

![]()

[東御前] 足仲彦尊(タラシナカツヒコノミコト)仲哀天皇

厄除開運

[中御前] 誉田別尊(ホンダワケノミコト)応神天皇

厄除開運・健康長寿の神

[西御前] 息長足姫尊(オキナガタラシヒメノミコト)神功皇后

安産守護の神

当宮は延久元年(西暦1069年)、源義家公が後三条天皇の勅願を受け、京都の石清水八幡宮より御分霊を迎えて鎮座されました。それよりこの地は八幡の庄と称えられ庄内十一郷の産土(うぶすな)の神として深く崇敬される事となりました。当時その社頭は三千石、一山七十三坊と伝えられ、本宮の石清水八幡宮を凌ぐくらいであったといわれます。しかし、その後、しばしば兵火にみまわれ、その社殿はほとんど消失されました。時は流れ、天正二年(西暦1574年)羽柴秀吉公が長浜城主となるや、その大社の荒廃を惜しみ、社殿の修理造営をなし再興に努めました。この史実は、長浜曳山祭の起源とも言われています。

高知県の高良神社を調べていると、どういうわけか謎を解く鍵が滋賀県につながってくる。栗東市綣(へそ)の大宝神社、彦根市の高良塚……。天智天皇の近江朝と関係があるのかも知れない。なぜなら、高知県には天智天皇に関する伝承が実に多く残されているからだ。

謎を解く鍵を追って、はるばる滋賀県にやって来た。予定では5月4日のうちに来たかったのだが、大武(婦)天皇宮、石清水八幡宮、大宝神社などを調査していて夜遅くなり、5月5日(土)の朝になってしまった。由緒を知ってなるほどと思った。「祭日は五月五日なり」ーーこの日にお参りして欲しかったのだろう。

高良神社 (コウラ)

滋賀県彦根市鳥居本町2462

御由緒

天保三年四月の創立という。『坂田郡志』に「此の地、古へより高良塚と称して一丘の高地なりしが、天保三年四月、この高地を穿ちしに、古鏡二面を発掘せり。依って祠を建て武内宿禰を祭神とす。祭日は五月五日なり。」と記している。「仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ心うく覚えて、ある時思い立ちてただひとり……」やって来ました石清水八幡宮。「極楽寺、高良を拝みて山までは見ず」のつもりであったが、カーナビに出ないので仕方なく石清水八幡宮を目的地設定した。するとダイレクトに男山の山頂に導かれた。

それにしても壮大である。あまりの見事さに一瞬心奪われ、危うく「石清水を拝みて麓(高良神社)までは見ず」というオチになるところだった。麓に下りて頓宮横の高良神社を確認したら、山の上が気になった。初公開の文化財が展示されるというのである。「ゆかしかりしかど」高良神社を調べることが「本意なれ」と思って立ち去ろうと思った。明日の朝には岐阜県に行っていないといけない。

しかし、私が訪ねた5月4日(金)。なぜかこの日が初公開ーー七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)が私を呼んでいたようである。日も暮れて薄暗くなった長い石段を急いで登った。

本殿拝観料1000円を払うのは商業主義に屈するようで、やや不本意であったが何事も百聞は一見に如かずとも言う。本殿左横に武内宿禰命(武内社)が祀られていたことにまず驚いた。高良玉垂命と武内宿禰命は異なるとの思いを強くした。

説明によると石清水八幡宮では姫大神=宗像三女神、こちらは同一と見ているようである。高良神社との関係を質問すると、詳しいことは分からないとのこと。古くから八幡市の産土(うぶすな)として地元の人から守られてきたらしい。

そして、高良玉垂命と武内宿禰命は別神であるという考えは持っておられるようであった。それを証明するかのような絵が1枚、この日初公開となっていた。「七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)」である。

写真撮影禁止のためお見せできないのが残念であるが、そこには七体の神様が描かれている。中央最上段に八幡大神、右列の上から神功皇后、若宮、武内宿禰。左列の上から姫大神、若宮殿、高良明神。(『神仏分離史料』による)

これを見ても明らかに高良玉垂命と武内宿禰命は別神である。見えざる導きによってこの結論にたどり着いた。やはり「すこしのことにも、先達はあらまほしき事なり」である。

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。