田野八幡宮(安芸郡田野町淌涛2851)の御祭神は「応神天皇、神功皇后、高良玉垂命」ーー後で確認したところ、確かに『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)に出ている。高良神社の祭神「高良玉垂命」がそのまま八幡宮の祭神として祀られていたのである。八幡宮の祭神は「応神天皇、神功皇后、比売大神」とするのが一般的であり、比売大神は通説では宗像三女神と解釈されているようだ。どうした訳か、その比売大神の位置に高良玉垂命が置き換わっているのである。

実はこの田野八幡宮については以前のブログ記事で一度触れたことがある。佐川町の鯨坂八幡宮に関する記事である。「乃木坂46」「欅坂46」など、今では人気のネーミングであるが、どうして海のない佐川町の山の中に鯨坂なのか? それはかつて鯨漁が盛んであった安芸郡から勧請されたからだ。

『土佐太平記』(明神健太郎著)による鯨坂八幡宮の祭神と田野八幡宮の祭神形態がほぼ一致する。そして何より、田野八幡宮一の鳥居から歩いてすぐ南は土佐湾。太平洋に面しているのである。地図上でも調べることはできるが、現地に来てみなければ、この実感は得られない。

もしかしたら田野八幡宮はかつて鯨坂八幡宮と呼ばれ、ここから佐川町の鯨坂八幡宮が勧請されたのかも知れない……。妄想は海原のごとく広がっていく。

実はこの田野八幡宮については以前のブログ記事で一度触れたことがある。佐川町の鯨坂八幡宮に関する記事である。「乃木坂46」「欅坂46」など、今では人気のネーミングであるが、どうして海のない佐川町の山の中に鯨坂なのか? それはかつて鯨漁が盛んであった安芸郡から勧請されたからだ。

『土佐太平記』(明神健太郎著)による鯨坂八幡宮の祭神と田野八幡宮の祭神形態がほぼ一致する。そして何より、田野八幡宮一の鳥居から歩いてすぐ南は土佐湾。太平洋に面しているのである。地図上でも調べることはできるが、現地に来てみなければ、この実感は得られない。

もしかしたら田野八幡宮はかつて鯨坂八幡宮と呼ばれ、ここから佐川町の鯨坂八幡宮が勧請されたのかも知れない……。妄想は海原のごとく広がっていく。

PR

このところ県外の高良神社ばかり紹介していたので、高知県にはもう無いのかと言われそうである。「汝の立つ所を深く掘れ」とのニーチェの言葉を胸に、県内の高良神社密集地帯へ向かった。

そんな場所があるのか? 県東部の安芸郡ーーここには未知の高良神社がまだまだ存在する。そうにらんだのは、いくつかの根拠があった。

高良神社探しのポイントとしては、旧郷社格の八幡宮の境内社をチェックするのが可能性が高い。これは明治初年の神社整理や明治時代末の神社合祀の政策などによって、小さな高良神社は近隣の大きな八幡宮の境内社となっていることがよくあるからだ。

安芸市西浜3488の西八幡宮(祭神:胎中天皇、合祭:底筒男命・中筒男命・表筒男命・天之児屋根命)、安芸郡安田町安田2170の安田八幡宮(祭神:足伴津命、神功皇后、応神天皇)など、目ぼしいところを見て回った。境内社はあったが高良神社は見つからない。もしかしたら祀られているかも知れないが、摂社名や祭神名が書かれていないものもある。

次に向かったのは安芸郡田野町淌涛(しょうとう)2851の田野八幡宮。ここは旧郷社であり、地域の総鎮守で最も可能性が高いと見ていた。参道の陸橋を渡って行くと、境内には黒づくめの男たちが……。場違いなところに来てしまったとの思いも浮かんだが、神様がこの場に引き合わせたのかもしれない。

この日(9/24)は安芸郡及び安芸市等の郡市祭で、各地区から氏子代表と思われる地元の名士の方々、神職一同が集まって、重要な祭事を奉祀されているところだったのだ。

祭事が一段落して、皆が直会(なおらい、共飲共食儀礼)へ向かう前に高良神社のことを伺った。摂社として祭られていると思い込んでいたら、宮司さんの返答は意外なものだった。「高良玉垂命のことですね。八幡宮の御祭神としてお祀りされています」とのこと。史料は残っていないそうで、それ以上のことは聞けなかった。お忙しいところを引き止めて申し訳なかったが、この証言だけでも感謝である。摂社扱いではなく、八幡宮の祭神として崇敬されていたことが分かったのだ。

(後編へ続く)

そんな場所があるのか? 県東部の安芸郡ーーここには未知の高良神社がまだまだ存在する。そうにらんだのは、いくつかの根拠があった。

高良神社探しのポイントとしては、旧郷社格の八幡宮の境内社をチェックするのが可能性が高い。これは明治初年の神社整理や明治時代末の神社合祀の政策などによって、小さな高良神社は近隣の大きな八幡宮の境内社となっていることがよくあるからだ。

安芸市西浜3488の西八幡宮(祭神:胎中天皇、合祭:底筒男命・中筒男命・表筒男命・天之児屋根命)、安芸郡安田町安田2170の安田八幡宮(祭神:足伴津命、神功皇后、応神天皇)など、目ぼしいところを見て回った。境内社はあったが高良神社は見つからない。もしかしたら祀られているかも知れないが、摂社名や祭神名が書かれていないものもある。

次に向かったのは安芸郡田野町淌涛(しょうとう)2851の田野八幡宮。ここは旧郷社であり、地域の総鎮守で最も可能性が高いと見ていた。参道の陸橋を渡って行くと、境内には黒づくめの男たちが……。場違いなところに来てしまったとの思いも浮かんだが、神様がこの場に引き合わせたのかもしれない。

この日(9/24)は安芸郡及び安芸市等の郡市祭で、各地区から氏子代表と思われる地元の名士の方々、神職一同が集まって、重要な祭事を奉祀されているところだったのだ。

祭事が一段落して、皆が直会(なおらい、共飲共食儀礼)へ向かう前に高良神社のことを伺った。摂社として祭られていると思い込んでいたら、宮司さんの返答は意外なものだった。「高良玉垂命のことですね。八幡宮の御祭神としてお祀りされています」とのこと。史料は残っていないそうで、それ以上のことは聞けなかった。お忙しいところを引き止めて申し訳なかったが、この証言だけでも感謝である。摂社扱いではなく、八幡宮の祭神として崇敬されていたことが分かったのだ。

(後編へ続く)

徳島県神社庁のホームページに掲載されているリストによると、徳島県の高良神社は徳島市に二社、三好市山城町に二社が確認できる。8月の調査で新たに山城町の二社が加わり少なくとも六社存在することが分かった。

東の端(徳島市)と西の端(山城町)、この分布はややいびつだなと感じていたところ、空白地帯であった徳島県中央部にも高良神社が存在していたことに気づいた。かつて香川県立図書館でメモしてきたリストの中に「美馬郡脇町 高良大明神 神主 上野村 二宮出羽守」(阿波国神社御改帳)とある。

先日、天都賀佐彦神社の調査でお世話になった美馬市ではないか。現在、脇人神社(祭神:脇人大名神、美馬市脇町大字脇町)の左境内に鎮座する高良神社がおそらく当該社であろう。徳島地方裁判所の西500m程の辺り、脇町の住宅街に鎮座する脇人神社は「脇人はん」とも呼ばれ、『阿波志』によると稲田植元(たねもと)が脇城丸の内に武田信頼・信定父子を祀るため、慶長年間に開いた神社である。

境内由緒書きによると、「明治8年(1875⦆カドノハラから高良神社が合祀し、社殿西に小社として祭られている」とのこと。

大河ドラマ『西郷どん』で注目される明治維新は、イギリスの名誉革命(1688年)にも並び評価される。その一方で、神仏分離や神社名変更、一元的な祭神の統一など、行き過ぎた改革もあった。その明治維新の際に神社整理された一つが美馬市の高良神社であった。かつての鎮座地や由緒など、情報が残されていれば、調べてみたいところである。

東の端(徳島市)と西の端(山城町)、この分布はややいびつだなと感じていたところ、空白地帯であった徳島県中央部にも高良神社が存在していたことに気づいた。かつて香川県立図書館でメモしてきたリストの中に「美馬郡脇町 高良大明神 神主 上野村 二宮出羽守」(阿波国神社御改帳)とある。

先日、天都賀佐彦神社の調査でお世話になった美馬市ではないか。現在、脇人神社(祭神:脇人大名神、美馬市脇町大字脇町)の左境内に鎮座する高良神社がおそらく当該社であろう。徳島地方裁判所の西500m程の辺り、脇町の住宅街に鎮座する脇人神社は「脇人はん」とも呼ばれ、『阿波志』によると稲田植元(たねもと)が脇城丸の内に武田信頼・信定父子を祀るため、慶長年間に開いた神社である。

境内由緒書きによると、「明治8年(1875⦆カドノハラから高良神社が合祀し、社殿西に小社として祭られている」とのこと。

大河ドラマ『西郷どん』で注目される明治維新は、イギリスの名誉革命(1688年)にも並び評価される。その一方で、神仏分離や神社名変更、一元的な祭神の統一など、行き過ぎた改革もあった。その明治維新の際に神社整理された一つが美馬市の高良神社であった。かつての鎮座地や由緒など、情報が残されていれば、調べてみたいところである。

村田正幸氏の調査によれば、石碑を含めて長野県内に12の「高良社」を確認したとのこと。次の通りです。

長野県内の高良社等の調査一覧(村田正幸さん調査)

No. 場所 銘文等 建立年等

1 千曲市武水別社 高良社 室町後期か?長野県宝

2 佐久市浅科八幡神社 高良社 八幡社の旧本殿

3 松本市入山辺大和合神社 高良大神1 不明

4 松本市入山辺大和合神社 高良大神2 不明

5 松本市入山辺大和合神社 高良大神2 明治23年2月吉日

6 松本市島内一里塚 高良幅玉垂の水 明治8年再建

7 松本市岡田町山中 高麗玉垂神社 不明

8 安曇野市明科山中 高良大神 不明

9 池田町宇佐八幡 高良神社 不明

10 白馬村1 高良大明神 不明

11 白馬村2 高良大明神 不明

12 白馬村3 高良大明神 不明

分布状況の傾向としては県の中・北部、特に松本市と白馬村の分布数が注目される。

(古賀達也の洛中洛外日記 第1065話 2015/09/30「 高良玉垂命 」一覧より参照)

この傾向は徳島県の高良神社分布とも何か通じるものがある。三好市山城町に4社。地名の山城の「城」は本来「白」、さらには「神代、神稲(くましろ)」に由来するのではないかと推理していたところ、有力な情報が立て続けに飛び込んできた。

淡路の高良神社はかつての神稲(くましろ)郷に集中しているということが一点。

そしてもう一点は長野県の白馬(はくば)岳も元々は代馬(しろうま)岳であったとのこと。1956年(昭和31年)9月30日 、北城村・神城(かみしろ)村が合併して、今日の白馬村が発足した。やはり「しろ」の地に高良神社が鎮座しているという共通点が見られるのではないだろうか。

関連記事「長野県の高良神社②ーー千曲川流域に分布」

今年の1月の時点で分かっていた四国の高良神社一覧である。それを元にマッピングしてみると何か見えてくるのではないかと思い、分布図を作成してみた。

大まかな傾向として、古代における河口津(天然の良港)となりうる場所に集中していることが読み取れる。高良神社が筑後国一宮・高良大社の分祀であると考えると、古くから九州の船団が立ち寄る拠点となる立地とすれば納得できる。

このような場所は横穴式石室の分布とも関連がありそうだとの指摘もある。特に愛媛県では古墳群に鎮座しているケースが複数見られる。

その一方で、山間部における高良神社の存在が新たな疑問として浮上してきた。徳島県三好市山城町での新たな高良神社の発見。また高知県にも山上の集落に高羅大夫社(長岡郡大豊町桃原)の存在がある。

県ごとにも傾向の違いがあり、明治維新の神仏分離および名称変更の達し、更には明治39年の神社合祀令に対する施策の違いなどが影響している部分も大きい。愛媛県では全て境内社、徳島県ではほとんどが単立の神社として残されている。

三好市役所山城町支所で聞くと、所長が『山城谷村史』(山城町史編集委員会、昭和34年)を出してこられた。村内の神社一覧表には、数えると高良神社が5社も書かれている。この事実には正直驚かされたし、所長自身も「こんなにあるとは知らなかった」とのこと。

徳島県は高良神社が他社に境内社として合祀されずによく残されている。明治39年に出された神社合祀令が、県知事の裁量に任されていた部分もあって、愛媛県ではかなり忠実に実施されたが、徳島県ではそれほどでもなかったのだろうか。

それにしては高良神社の数が少なすぎる。疑問を持っていたところに、この新発見。相川名・末貞名・尾又名・瀬貝名・佐連名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。まるで「一名一高良」といった様相を示している。

1956年(昭和31年)9月30日 、山城谷村が三名村を合併のうえ町制施行・改称して山城町となっている。気を良くして『三名村史』を見ると高良神社は全く出てこない。山城町に縁のある神社なのだ。実はこの「山城」という地名自体がありふれているようだが、由来の分からない謎の地名とされている。

さて、山城町で5社目となる山城町尾又東の高良神社(祭神・彦火々出見命)探しに向かった。高良神社の祭神として「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」が祀られているのは不思議である。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫(このはなさくやひめ)の子であり、あるいは何か高良神社の謎を解く鍵が隠されているのだろうか。

白川谷川をさかのぼり、白川地区(白川神社あり)の個人商店で話を聞く。尾又は山を登って行かなければならず、1か月前の豪雨による土砂崩れで、随所に岩がごろごろしているという。38年前には1メートルほど水に浸かる被害もあったとのこと。途中、工事のダンプカーと何度もすれ違った。

尾又地区までやって来た。グーグルマップ上で単に「神社」と出ている所が、たぶん高良神社だと思うが、近くまで来たものの登る道が見当たらない。前の民家も転出したのだろうか、人の気配がない。神社自体も既になくなってしまった可能性すらある。神社があったと思われる場所は木々に覆われてよく分からなかった。

もしかしたら近くの八幡神社に合祀されていないだろうか。そちらも行ってみたが、周囲が土砂崩れで復旧作業に時間がかかりそう。八幡神社も柵が設けられ、立入禁止だった。

ふもとに下りるとバス停の辺りに民家の地図が出ている。転出した家も多く、「〜跡地」と書かれている。5つ目の高良神社を実見することはかなわなかったが、今回の調査で思ったことは、伝統ある神社の維持・管理がますます難しくなってきているということだ。それとともに今まで地域の氏子の方々や神職および関係する人々がご苦労してこられた足跡に、自然と感謝の気持ちが湧いてきた。

徳島県は高良神社が他社に境内社として合祀されずによく残されている。明治39年に出された神社合祀令が、県知事の裁量に任されていた部分もあって、愛媛県ではかなり忠実に実施されたが、徳島県ではそれほどでもなかったのだろうか。

それにしては高良神社の数が少なすぎる。疑問を持っていたところに、この新発見。相川名・末貞名・尾又名・瀬貝名・佐連名(〜名は古い行政単位のようなもの)に各一社ずつ。まるで「一名一高良」といった様相を示している。

1956年(昭和31年)9月30日 、山城谷村が三名村を合併のうえ町制施行・改称して山城町となっている。気を良くして『三名村史』を見ると高良神社は全く出てこない。山城町に縁のある神社なのだ。実はこの「山城」という地名自体がありふれているようだが、由来の分からない謎の地名とされている。

さて、山城町で5社目となる山城町尾又東の高良神社(祭神・彦火々出見命)探しに向かった。高良神社の祭神として「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」が祀られているのは不思議である。瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫(このはなさくやひめ)の子であり、あるいは何か高良神社の謎を解く鍵が隠されているのだろうか。

白川谷川をさかのぼり、白川地区(白川神社あり)の個人商店で話を聞く。尾又は山を登って行かなければならず、1か月前の豪雨による土砂崩れで、随所に岩がごろごろしているという。38年前には1メートルほど水に浸かる被害もあったとのこと。途中、工事のダンプカーと何度もすれ違った。

尾又地区までやって来た。グーグルマップ上で単に「神社」と出ている所が、たぶん高良神社だと思うが、近くまで来たものの登る道が見当たらない。前の民家も転出したのだろうか、人の気配がない。神社自体も既になくなってしまった可能性すらある。神社があったと思われる場所は木々に覆われてよく分からなかった。

もしかしたら近くの八幡神社に合祀されていないだろうか。そちらも行ってみたが、周囲が土砂崩れで復旧作業に時間がかかりそう。八幡神社も柵が設けられ、立入禁止だった。

ふもとに下りるとバス停の辺りに民家の地図が出ている。転出した家も多く、「〜跡地」と書かれている。5つ目の高良神社を実見することはかなわなかったが、今回の調査で思ったことは、伝統ある神社の維持・管理がますます難しくなってきているということだ。それとともに今まで地域の氏子の方々や神職および関係する人々がご苦労してこられた足跡に、自然と感謝の気持ちが湧いてきた。

三好市山城町瀬貝西にも高良神社(祭神・武津見命)があるという情報をつかんで近くまで来て、確かに存在するという証拠を見つけた。看板に高良神社と書かれている。

メインストリート(と言ってもすれ違い困難な道)を通って行くが、周囲には見当たらず次の集落に入ってしまった。とりあえず佐連カジヤ谷にもあるという高良神社を先に探してから、もう一度引き返すことにしよう。

再び瀬貝に戻って、ふと先程の郵便配達のバイクが坂の上に登って行った道を思い出した。あの道へ行ってみよう。集会所の横の道を歩いて行くと、ヨンデン(四国電力株式会社)の車が来ている。「暑い中、こんな山の上までご苦労様」との思いで、通り過ぎようとすると、地元の者が戻って来たと勘違いされたのか、道端に車を停めている事情を説明してこられた。こんな細い山道ではお互いに気を遣うものだ。

山中の草むらに鳥居が見えたので、かなり急な石段を慎重に登っていく。やはり高良神社だ。さらに奥の参道も、しばらく手入れされていない様子。氏子の方々あっての神社であるが、高齢化が進み、人口も減って維持が難しくなってきているのだろうか。

何とか上まで登ると小さな祠があった。中には高良神社と刻まれた石が置かれていて、ちょっと品の良さを感じる。横には「天明三卯年(1783)」との文字も読める。少なくとも江戸時代までさかのぼれる歴史を持つことは確かである。さらに上に登る道があって民家があったが、もはや人の気配はない。廃屋のようだ。

さて、高良神社の祭神が「武津見命」となっているのは珍しい。通常は高良玉垂命か武内宿禰命のどちらかである。武内大臣といった表記の差異はあるが「武津見命」では武内宿禰とは異なる。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)のことであろうか。それとも多元的に解釈すべきであろうか。謎である。

メインストリート(と言ってもすれ違い困難な道)を通って行くが、周囲には見当たらず次の集落に入ってしまった。とりあえず佐連カジヤ谷にもあるという高良神社を先に探してから、もう一度引き返すことにしよう。

再び瀬貝に戻って、ふと先程の郵便配達のバイクが坂の上に登って行った道を思い出した。あの道へ行ってみよう。集会所の横の道を歩いて行くと、ヨンデン(四国電力株式会社)の車が来ている。「暑い中、こんな山の上までご苦労様」との思いで、通り過ぎようとすると、地元の者が戻って来たと勘違いされたのか、道端に車を停めている事情を説明してこられた。こんな細い山道ではお互いに気を遣うものだ。

山中の草むらに鳥居が見えたので、かなり急な石段を慎重に登っていく。やはり高良神社だ。さらに奥の参道も、しばらく手入れされていない様子。氏子の方々あっての神社であるが、高齢化が進み、人口も減って維持が難しくなってきているのだろうか。

何とか上まで登ると小さな祠があった。中には高良神社と刻まれた石が置かれていて、ちょっと品の良さを感じる。横には「天明三卯年(1783)」との文字も読める。少なくとも江戸時代までさかのぼれる歴史を持つことは確かである。さらに上に登る道があって民家があったが、もはや人の気配はない。廃屋のようだ。

さて、高良神社の祭神が「武津見命」となっているのは珍しい。通常は高良玉垂命か武内宿禰命のどちらかである。武内大臣といった表記の差異はあるが「武津見命」では武内宿禰とは異なる。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)のことであろうか。それとも多元的に解釈すべきであろうか。謎である。

西日本豪雨災害から1か月。片道交互通行の道路を抜けて3番目の高良神社(祭神・武内宿禰)探しに向かう。伊予川(銅山川の徳島側の呼称)をさかのぼり、迂回路を通って山城町佐連カジヤ谷へ。地名からすると製鉄との関係があるかもしれない。近くの銅山川では古くは砂金も採れ、鉱産資源が豊富だったことが伺える。

郵便配達のバイクと競争するように西へ移動して行く。愛媛県との県境に近い山間の集落で、案内板も見当たらない。よっぽど郵便屋さんに聞いてみようかとも考えたが、忙しそうでそのタイミングを逃した。

途中、四所神社に立ち寄った。この地域では中心的な神社と見える。多くの場合、高良神社は八幡神社などの境内社として合祀されている事例が存在するが、徳島県ではまだ境内社としての高良神社は目にしていない。

さらに奥へと進むと閑静な山林の中に神社があった。境内を流れる小川が神の世界と人の世界を分けているようだ。社名がどこにも見当たらないが、ネット上で見た覚えのある風景。確認はできていないが、おそらく高良神社だろう。

裏手に回ると、超急峻な石段の上に本殿が……。その左手に壊れてしまっているが、摂社らしき跡もあった。

徳島県は急峻な斜面が多いため、石垣を積み上げる技術が不可欠であるが、近年その技術が失われつつあるとも聞く。その一方で石垣を積み上げる技術を復活させようと取り組んでいる人もいる。歴史ある神社等を維持していく上でも大切なことである。あちこちで崖崩れしている被災地を目の当たりにして、つくづく思った。自分の意思とは裏腹に、山間部へ導かれたのも深い意味(単に「山の日」だからではなく)があったのかもしれない。

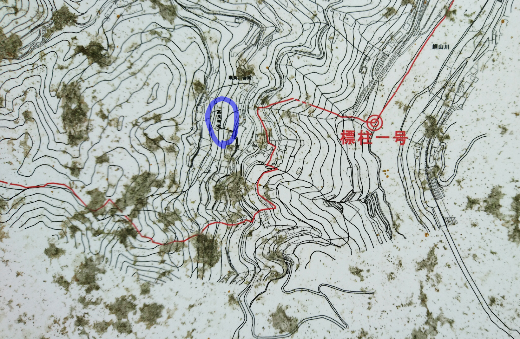

次に目指したのは山城町末貞の高良神社。地図に示された場所はかなり山の上。いつもながら細い山道が気にかかる。

途中、大歳神社に出くわし、昨日、美馬市の天都賀佐彦神社で見た五角柱と同じ物を発見した。社日(しゃにち)といい、五柱の神名を刻んだ石碑で、出雲の神社に多く見られるという。合格祈願で神社興しに役立つのではないかとのアイデアも浮かぶ。

後で知ることになるが、この大歳神社(と寄木神社)は高良神社と共に昭和27年、同町に鎮座する伊邪那岐神社(山城町下川東449)の飛び地境内社とされている。

集落を上へ上へと登る。目的の神社が見つからない時は思い悩むが、発見した時の喜びはひとしお。「望みを得ることが長びくときは、心を悩ます、願いがかなうときは、命の木を得たようだ」(箴言13・12)である。 この日、2つ目の高良神社(末貞字的場242)を発見。鳥居をくぐる前から虻(あぶ)に付きまとわれ、歓迎されていないのではないかとの思いになる。

この日、2つ目の高良神社(末貞字的場242)を発見。鳥居をくぐる前から虻(あぶ)に付きまとわれ、歓迎されていないのではないかとの思いになる。

右手側に摂社らしきものがあるが、何も書かれていない。近所の人の話によると右隣りは八坂神社で、京都から御札をもらってきているとのこと。

ふと、高知市鏡の「コウラ」という場所に建つ八坂神社のことを思い出した。一体、高良神社と八坂神社が置き替わるなどということがあり得るのだろうか? 当初は半信半疑であったが、今目の前に、いわれの分からない高良神社と、京都から勧請された八坂神社とが並んでいる。この二社の位置づけが、将来どうなっているか分からない。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると「享保8年3月1日の創建にかかり聖午王と称した。明治5年2月3日改称」、旧午王が高良神社(祭神・武内宿禰)となった。

牛頭天王(スサノオノミコト)と高良神社は直接的な関係はなさそうだから、高良大明神(同町内、他の三社は旧高良大明神)が祀られていた所に、牛頭天王が江戸時代に勧請されたと考えるべきか。

明治維新による神仏分離および名称変更の際、高知市鏡梅ノ木の事例とは逆のコースをたどったようである。喩えは悪いが「軒先貸して母屋取られる」とはならなずに済んだと思われる。この辺りはもう少し調査が必要かもしれない。

途中、大歳神社に出くわし、昨日、美馬市の天都賀佐彦神社で見た五角柱と同じ物を発見した。社日(しゃにち)といい、五柱の神名を刻んだ石碑で、出雲の神社に多く見られるという。合格祈願で神社興しに役立つのではないかとのアイデアも浮かぶ。

後で知ることになるが、この大歳神社(と寄木神社)は高良神社と共に昭和27年、同町に鎮座する伊邪那岐神社(山城町下川東449)の飛び地境内社とされている。

集落を上へ上へと登る。目的の神社が見つからない時は思い悩むが、発見した時の喜びはひとしお。「望みを得ることが長びくときは、心を悩ます、願いがかなうときは、命の木を得たようだ」(箴言13・12)である。

右手側に摂社らしきものがあるが、何も書かれていない。近所の人の話によると右隣りは八坂神社で、京都から御札をもらってきているとのこと。

ふと、高知市鏡の「コウラ」という場所に建つ八坂神社のことを思い出した。一体、高良神社と八坂神社が置き替わるなどということがあり得るのだろうか? 当初は半信半疑であったが、今目の前に、いわれの分からない高良神社と、京都から勧請された八坂神社とが並んでいる。この二社の位置づけが、将来どうなっているか分からない。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると「享保8年3月1日の創建にかかり聖午王と称した。明治5年2月3日改称」、旧午王が高良神社(祭神・武内宿禰)となった。

牛頭天王(スサノオノミコト)と高良神社は直接的な関係はなさそうだから、高良大明神(同町内、他の三社は旧高良大明神)が祀られていた所に、牛頭天王が江戸時代に勧請されたと考えるべきか。

明治維新による神仏分離および名称変更の際、高知市鏡梅ノ木の事例とは逆のコースをたどったようである。喩えは悪いが「軒先貸して母屋取られる」とはならなずに済んだと思われる。この辺りはもう少し調査が必要かもしれない。

徳島県の高良神社は徳島市に2社、山城町に2社の計4社の存在が分かっていた。西日本豪雨災害から1か月。山間部は土砂崩れで、その傷跡が各地で見られる。

当然今回の調査は徳島市と決めていた。ところが神様事は人間の思惑通りには運ばないものである。前日の天都賀佐彦(あまつかさひこ)神社を調査した流れから、何故か三好市に導かれてしまった。

日が昇る前から場所探し。相川に来てみると杖立神社の案内の矢印が道中にある。とりあえず矢印に従って行くと山中の剣神社と金毘羅神社が見つかった。その間の道が杖立神社道となっており、車両通行禁止。

グーグルマップ上では高良神社まで850メートル。道は表示されないので、手探りに進むしかない。とりあえず別のルートへ。

かなり近づいたが中々見つからない。車から降りて周囲を探すと、栗林から鳥居が見えた。あれだ。お城のような立派な石垣の上に鎮座する、まぎれもなく高良神社であった。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると、住所は山城町相川字堂ノ尾858。祭神は武内宿禰、旧高良大明神。改地に関する石碑が境内に立っているが文字ははっきりしない。山城町における最初の高良神社との対面に胸が躍った。

当然今回の調査は徳島市と決めていた。ところが神様事は人間の思惑通りには運ばないものである。前日の天都賀佐彦(あまつかさひこ)神社を調査した流れから、何故か三好市に導かれてしまった。

日が昇る前から場所探し。相川に来てみると杖立神社の案内の矢印が道中にある。とりあえず矢印に従って行くと山中の剣神社と金毘羅神社が見つかった。その間の道が杖立神社道となっており、車両通行禁止。

グーグルマップ上では高良神社まで850メートル。道は表示されないので、手探りに進むしかない。とりあえず別のルートへ。

かなり近づいたが中々見つからない。車から降りて周囲を探すと、栗林から鳥居が見えた。あれだ。お城のような立派な石垣の上に鎮座する、まぎれもなく高良神社であった。

昭和34年発行の『山城谷村史』によると、住所は山城町相川字堂ノ尾858。祭神は武内宿禰、旧高良大明神。改地に関する石碑が境内に立っているが文字ははっきりしない。山城町における最初の高良神社との対面に胸が躍った。

カレンダー

| 03 | 2025/04 | 05 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

最新記事

(03/29)

(01/30)

(10/06)

(07/28)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ