『広辞苑 第七版』(岩波書店、2018年)に新たに収録された言葉の一つに「むちゃぶり」がある。

むちゃ‐ぶり【無茶振り】

漫才などで、返事に困る無茶な話題を振ること。転じて、無茶な仕事などを振り当てること。

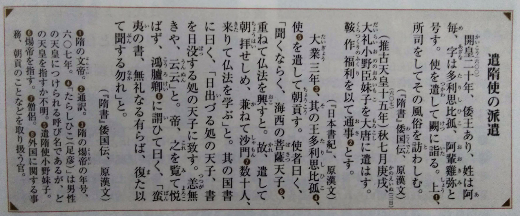

ここで唐突に『隋書』俀国伝に書かれている俀国王・多利思北孤(たりしほこ)の太子の名前「利歌彌多弗利(りかみたふり)」の話題を持ち出すのは、"むちゃぶり"であろうか。多利思北孤については日本史の教科書では「日出ずる処の天子」を自称し対等外交を試みた聖徳太子とされてきたが、摂政が天子を名乗るのはとんでもないことであり、妻がいることから推古天皇にも当てはまらない。あくまでも近畿天皇家とは直接関係のない九州王朝の王なのである。

ここで唐突に『隋書』俀国伝に書かれている俀国王・多利思北孤(たりしほこ)の太子の名前「利歌彌多弗利(りかみたふり)」の話題を持ち出すのは、"むちゃぶり"であろうか。多利思北孤については日本史の教科書では「日出ずる処の天子」を自称し対等外交を試みた聖徳太子とされてきたが、摂政が天子を名乗るのはとんでもないことであり、妻がいることから推古天皇にも当てはまらない。あくまでも近畿天皇家とは直接関係のない九州王朝の王なのである。

九州王朝の倭王が中国風一字名称を名乗ったことは、『宋書』における倭の五王「讃・珍・済・興・武」に例がある。さらに邪馬壹国の女王壹與の「與」、七支刀の「旨」、隅田八幡人物画像鏡の「年」などもその可能性があるという。そうなると、倭国・九州王朝では少なくとも3世紀から7世紀初頭に至るまで、中国風一字名称が使用されていたことになる。

そして『隋書』に見える多利思北孤の太子・利歌弥多弗利についても、「利」が中国風一字名称であり、「太子を名付けて利となす、歌弥多弗(かみたふ)の利なり」とする読みを古田武彦氏が発表している。「利歌彌多弗利」を「利、上塔(かみとう)の利」、すなわち「利」を倭語ではなく、中国風一字名称と理解したのだ。中国風一字名称であればラ行で始まっても不思議ではない。

古代日本語(倭語)にはラ行で始まる言葉は無かったとされ、この問題をクリアする上で古田説は最有力である。しかし、シンプルな読みを捨て、「上塔」地名と結びつけたことで、不利になった点もあることを知る必要がある。新たに問題点として浮上するのは次のような疑問である。

①文法・用例的に成立する読みか。

②上塔の地が倭国の太子と縁のある地であるのか。

③北部九州は言素論から見ると「脊振(せふり)」「加布里(かふり)」など「〜ふり」地名が存在する。それとの関連性を断ち切る読み方で良いのか。

とりわけ③については、戦国時代に龍造寺氏を苦しめたという山内の鷲・神代勝利(くましろかつとし)が活躍した佐賀県の脊振山系を眺めながら、ふとひらめいた。そういえば大学時代、週末によく加布里(福岡県糸島市)に行ったよなー。「せふり」と「かふり」、そこからむちゃぶりの「りかみたふり」となったわけだが、別に古田説に反旗を翻すつもりはない。仮説が正しいとされるためには、総合的な観点から整合性があってこそである。

①文法・用例的に成立する読みか。

②上塔の地が倭国の太子と縁のある地であるのか。

③北部九州は言素論から見ると「脊振(せふり)」「加布里(かふり)」など「〜ふり」地名が存在する。それとの関連性を断ち切る読み方で良いのか。

とりわけ③については、戦国時代に龍造寺氏を苦しめたという山内の鷲・神代勝利(くましろかつとし)が活躍した佐賀県の脊振山系を眺めながら、ふとひらめいた。そういえば大学時代、週末によく加布里(福岡県糸島市)に行ったよなー。「せふり」と「かふり」、そこからむちゃぶりの「りかみたふり」となったわけだが、別に古田説に反旗を翻すつもりはない。仮説が正しいとされるためには、総合的な観点から整合性があってこそである。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出(い)でし月かも

糸島市加布里付近の港から出航して、壱岐「天の原遺跡」あたりで「ふりさけ見れば」、東方に脊振山系をはじめとし、春日(福岡県春日市近辺)なる三笠の山(宝満山)が見える。「ふり」地名に囲まれた九州北部一帯こそ「利歌彌多弗利(りかみたふり)」の生まれ育った地なのではないかと思えるのだが……。古代日本語(倭語)にはラ行で始まる言葉は本当に無かったのだろうか?

PR

ホームページ『新古代学の扉』を見ていたら、懐かしい名前が飛び込んできた。いつの間に掲載されていたのか、もう明日の事である。

(関西)古田史学講演会 案内 ・報告を仮設置

(関西)古田史学講演会 案内 ・報告を仮設置

4月26日(金)18時45分~20時15分、誰も知らなかった古代史での細川隆雄氏講演案内

誰も知らなかった古代史の会

私自身も高岡郡佐川町の鯨坂八幡宮のルーツ(鯨坂八幡宮との関係ーー安芸郡の田野八幡宮)を追いかけて、古くから鯨漁が盛んであった安芸郡調査に乗り出し、鯨塚の存在も知るようになった。細川先生からは色々と教えを請いたいところである。

勝手ながら講演会のPRを兼ねて紹介させていただいた。神武歌謡と万葉集を中心材料として、日本の古代の謎にアプローチする、めったに聞けない鯨と古代日本人の密接な関係を知る内容となりそうだ。

誰も知らなかった古代史の会

第37回講演

鯨から日本の古代を探る

-- 神武歌謡『くぢら障る』歌と万葉集『調使首のイサナトリ』歌を中心に

講師 細川隆雄(愛媛大学名誉教授)

2019年 4月26日 18時45分~20時15分

参加費は500円

会場はアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)3階第3会議室

交通はJR大阪環状線及び大阪メトロ森ノ宮駅、西に徒歩10分(中央線谷町4丁目から東に10分)難波宮跡の東隣り

「ほっそん先生」こと細川隆雄氏にお会いしたのは昨年のことだったろうか。愛媛大学農学部名誉教授で専門はソ連の農林水産業であるが、いつしかクジラ博士と呼ばれるようになつた。『鯨塚からみえてくる日本人の心』シリーズや『ほっそん先生鯨に恋をする』など、鯨に関する著作も多い。私自身も高岡郡佐川町の鯨坂八幡宮のルーツ(鯨坂八幡宮との関係ーー安芸郡の田野八幡宮)を追いかけて、古くから鯨漁が盛んであった安芸郡調査に乗り出し、鯨塚の存在も知るようになった。細川先生からは色々と教えを請いたいところである。

勝手ながら講演会のPRを兼ねて紹介させていただいた。神武歌謡と万葉集を中心材料として、日本の古代の謎にアプローチする、めったに聞けない鯨と古代日本人の密接な関係を知る内容となりそうだ。

最新の『古代に真実を求めて第22集 倭国古伝ーー姫と英雄(ヒーロー)と神々の古代史』(古田史学の会編、2019年)がついに出版された。目次は次の通り。

目 次

003 巻頭言 勝者の歴史と敗者の伝承[古賀達也]

005 古代伝承を「多元史観」で読み解く理由[西村秀己]

特集 倭国古伝――姫と英雄と神々の古代史

I 姫たちの古代史

012 太宰府に来たペルシアの姫[正木裕]

024 大宮姫と倭姫王・薩末比売[正木裕]

053 肥前の「與止姫」伝承と女王壹與[古賀達也]

063 糸島の奈留多姫命伝承と「日向三代」の陵墓[正木裕]

072 駿河国宇戸ノ濱の羽衣伝承[正木裕]

081 常陸と筑紫を結ぶ謡曲「桜川」と「木花開耶姫」[正木裕]

II 英雄たちの古代史

092 讃岐「讃留霊王」伝説の多元史観的考察[西村秀己]

101 丹波赤渕神社縁起の表米宿禰伝承[古賀達也]

114 六十三代目が祀る捕鳥部萬の墓[久冨直子]

119 関東の日本武尊[藤井政昭]

129 筑後と肥後の「あまの長者」伝承[古賀達也]

133 天の長者伝説と狂心の渠[古賀達也]

138 コラム1 肥前・肥後の「聖徳太子」伝承 古賀達也

140 コラム2 湖国の「聖徳太子」伝承 古賀達也

III 神々の古代史

144 縄文にいたイザナギ・イザナミ[大原重雄]

152 「天孫降臨」と「神武東征」の史実と虚構[正木裕]

175 恩智と玉祖―河内に社領をもらった周防の神さま[服部静尚]

185 安曇野に伝わる八面大王説話[橘高*修]

189 甲斐の「姥塚」深訪[井上肇]

193 荒覇吐神社の現地報告―和田家文書から見た風景[原廣通]

165 コラム3 天孫族に討たれたあらぶる神 服部静尚

168 コラム4 「国譲り」と「天孫降臨」 橘高*修

173 コラム5 紀国の鎮西将軍伝承 古賀達也

184 コラム6 日本海側の「悪王子」「鬼」伝承 古賀達也

199 コラム7 羽黒山修験道と九州王朝 古賀達也

一般論文

202 一般論文 「実証」と「論証」について[茂山憲史]

フォーラム

210 『東日流外三郡誌』と永田富智先生[合田洋一]

216 倭国溶暗と信濃[鈴岡潤一]

付録

228 ○古田史学の会・会則

230 ○「古田史学の会」全国世話人・地域の会 名簿

233 ○編集後記 服部静尚

私が特に注目している記事は、以前ブログで紹介した"佐賀県「與止姫伝説」の分析"の元ネタとなる【肥前の「與止姫」伝承と女王壹與[古賀達也]】と題する論稿である。

それと最近ブログで紹介した"長野県の高良神社②ーー千曲川流域に分布"に関連して、【安曇野に伝わる八面大王説話[橘高*修]】【倭国溶暗と信濃[鈴岡潤一]】の2つの論稿。「高良神社の謎」シリーズにも深くリンクしてくる内容であり、高知県の「八面神社」や「八つに分かれる面」など、長野県とのつながりを研究する必要が出てきたようだ。

それと最近ブログで紹介した"長野県の高良神社②ーー千曲川流域に分布"に関連して、【安曇野に伝わる八面大王説話[橘高*修]】【倭国溶暗と信濃[鈴岡潤一]】の2つの論稿。「高良神社の謎」シリーズにも深くリンクしてくる内容であり、高知県の「八面神社」や「八つに分かれる面」など、長野県とのつながりを研究する必要が出てきたようだ。

巨大な条坊制を伴う難波宮については、一元史観にとっても多元史観にとってもまだ明快な位置づけはなされていない。九州王朝説の立場から、①太宰府を首都とし、難波宮を副都とする。②首都が九州から難波宮に遷都した。ーーなどの考えができるが、どちらが首都でどちらが副都か結論が出ていない状況でも、「複都」という表現であればどちらの説にも対応可能というわけだ。

『日本古代宮都史の研究』(橋本義則著、2018年)の第一章「藤原京造営試考-藤原京造営史料とその京号に関する再検討―」にも、一元史観の立場から難波宮の位置づけが論じられている。

『日本古代宮都史の研究』(橋本義則著、2018年)の第一章「藤原京造営試考-藤原京造営史料とその京号に関する再検討―」にも、一元史観の立場から難波宮の位置づけが論じられている。

京師は漢語では、京がみやこ(都)、師がおおぜいの人々(衆)の意で、「都のうちの特に大なるもの」、すなわち首都を意味する語彙である。

……(中略)……

天武八年の難波における都城の造営を前提として採られた政策が、中国思想に基づく複数制の採用であったと考えられる。……(中略)……この時難波で造営された都城が副都とされたとの明徴はないが、もはや難波における京の存在は自明のことである。

この宮は建物がすべて掘立柱建物から成っていたが、『日本書紀』には「その宮殿の状、殫(ことごとくに)諭(い)ふべからず」と記されており、ことばでは言い尽くせないほどの偉容をほこる宮殿であったとされる。『難波の宮』(山根徳太郎著、昭和39年)には十七次に及ぶ発掘調査の内容が記され、その全容が明らかになっていく様子が読み取れる。

……(中略)……

天武八年の難波における都城の造営を前提として採られた政策が、中国思想に基づく複数制の採用であったと考えられる。……(中略)……この時難波で造営された都城が副都とされたとの明徴はないが、もはや難波における京の存在は自明のことである。

この宮は建物がすべて掘立柱建物から成っていたが、『日本書紀』には「その宮殿の状、殫(ことごとくに)諭(い)ふべからず」と記されており、ことばでは言い尽くせないほどの偉容をほこる宮殿であったとされる。『難波の宮』(山根徳太郎著、昭和39年)には十七次に及ぶ発掘調査の内容が記され、その全容が明らかになっていく様子が読み取れる。

7世紀中頃(孝徳紀白雉3年<652年、九州年号の白雉元年>か?)に造営された前期難波宮を九州王朝の都であったとする根拠は、次のようなものである。

7世紀前半において、畿内には、前期難波宮の前身となるような条坊都市は存在しない。大和朝廷の宮とするには飛躍がありすぎる。一方、7世紀初頭(九州年号の倭京元年、618年)には九州王朝の首都・太宰府(倭京)が条坊都市として存在していた(『古代に真実を求めて第21集――発見された倭京 太宰府都城と官道』古田史学の会編、2018年)。異論はあるものの、前期難波宮にも太宰府と同様に条坊が存在した。よって、前期難波宮は九州王朝の副都であるとするのが、「前期難波宮・九州王朝副都説」である。

7世紀前半において、畿内には、前期難波宮の前身となるような条坊都市は存在しない。大和朝廷の宮とするには飛躍がありすぎる。一方、7世紀初頭(九州年号の倭京元年、618年)には九州王朝の首都・太宰府(倭京)が条坊都市として存在していた(『古代に真実を求めて第21集――発見された倭京 太宰府都城と官道』古田史学の会編、2018年)。異論はあるものの、前期難波宮にも太宰府と同様に条坊が存在した。よって、前期難波宮は九州王朝の副都であるとするのが、「前期難波宮・九州王朝副都説」である。

この説は当初、古田史学派からも反論が多かったが、大和朝廷の副都とするにも、都市計画の連続性から見て、かなりの無理がある。前期難波宮の正しい位置づけが、ONライン(701年)前後における王朝交代の流れを明らかにする重要な手掛かりとなりそうだ。

目次

001 〔巻頭言〕巻頭言 真実は頑固である 古賀達也

l 九州王朝説による太宰府都城の研究

010 太宰府都城と羅城 古賀達也

017 倭国の城塞首都「太宰府」 正木裕

038 「都督府」の多元的考 古賀達也

054 大宰府の政治思想 大墨伸明

061 太宰府条坊と水城の造営時期 古賀達也

075 太宰府都城の年代観 -- 近年の研究成果と九州王朝説 古賀達也

087 太宰府大野城の瓦 服部静尚

096 条坊都市の多元史観――太宰府と藤原宮の創建年 古賀達也

110 「碾磑」が明らかにする観世音寺の創建 正木裕

118 よみがえる「倭京」太宰府 -- 南方諸島の朝貢記録の証言 正木裕

016 コラム1 「竈門山旧記」の太宰府 古賀達也

036 コラム2 三山鎮護の都、太宰府 古賀達也

049 コラム3 『養老律令』の中の九州王朝 古賀達也

073 コラム4 太宰府条坊の設計「尺」の考察 古賀達也

108 コラム5 大宰府政庁遺構の字地名「大裏」 古賀達也

II 九州王朝の古代官道

136 五畿七道の謎 西村秀己

139 「東山道十五國」の比定――西村論文「五畿七道の謎」の例証 山田春廣

149 南海道の付け替え 西村秀己

153 風早に南海道の発見と伊予の「前・中・後」 合田洋一

160 古代官道――南海道研究の最先端(土佐国の場合) 別役政光

168 古代日本ハイウェーは九州王朝が建設した軍用道路か? 肥沼孝治

146 コラム6 東山道都督は軍事機関 山田春廣

165 コラム7 『長宗我部地検帳』に見る「大道」 別役政光

175 コラム8 九州王朝は駅鈴も作ったか? 肥沼孝治

一般論文

180 倭国(九州)年号建元を考える 西村秀己

184 前期難波宮の造営準備について 正木裕

196 古代の都城 -- 「宮域」に官僚約八〇〇〇人 服部静尚

203 太宰府「戸籍」木簡の考察 付・飛鳥出土木簡の考察 古賀達也

217 フォーラム 「倭国(九州)年号」と「評」から見た九州王朝の勢力範囲 服部静尚

◎付録

224 ○古田史学の会・会則

226 ○「古田史学の会」全国世話人・地域の会 名簿

229 ○編集後記 服部静尚

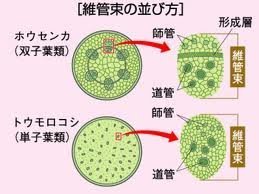

中1の理科2分野「植物のからだのつくり」で茎の断面図が出てくる。ホウセンカなどの双子葉類の場合、根から赤色の水を吸収させると形成層より内側の管が赤く染まることから、水や肥料分の通る道管が内側にあることが分かる。水が通る管であるから「水―道管」と覚える。

一方、光合成により葉で作られた養分が運ばれる管は形成層の外側にあり、師管と呼ばれる。ところで師管の「師」って、どうして教師や師匠の「師」なの? ちょっと「イミフ(意味不明)」ではないですか。話はそれますが、東北地方の県名は「ああイミフや」と覚えます。青森県・秋田県・岩手県・宮城県・福島県・山形県の6県です。頭文字をつなげてみて下さい。覚え方なので深い意味はありません。

本題に戻ろう。なんで師管は「師」管と書くのか? NHK総合テレビ『チコちゃんに叱られる』(毎週金曜 午後7時57分 | 再放送 毎週土曜 午前8時15分)に投稿してみたい内容である。

「ねー岡村、この中で知ったかぶりの教師面している大人って誰?」

5才のチコちゃんが上記の問いをゲストに投げかける。知らないでいると、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られることになる。

このクイズ、もう10年ほど前から理科の授業で使っているネタの一つで、正しいかどうか、はっきりとは分からないが、たぶんこうだろうという結論を得ている。当然ながら、生徒に質問してもまともな答えは返ってこない。テストでは「師管」と書けば○がもらえるからと丸暗記して、その意味まで深く考えていない学生がいかに多いことか。

でも、チコちゃんは知っています。なんで師管は「師」管と書くのか。――師管はもともと「篩(ふるい)管」と書いていたから。

師管の構造を詳しく見てみると、管の途中に穴のあいたしきり板のようなものがある。まるで篩のようである。ケーキを作る時に小麦粉にだまができないようにふるいにかけるあの篩である。その構造をよく表した表記として師管のことを昔は「篩管」と言っていたが、「篩」は当用漢字にないため、竹冠を除いた「師」の字を当てて「師管」と書き表すようになった。すなわち、篩は古い漢字だから「師管」と表記されるようになって、その意味がわからなくなったのではないだろうか。

長野県千曲(ちくま)川水系に集中する高良神社についての情報をいただいたので、早速紹介することにしよう。以前に「長野県の高良社の分布」で紹介した12社のリストと一部重なるが、新たな発見を加えて、その数、何と現在では23社になるという。長野県内には大小2400余りの神社があり、神社総数は高知県とほぼ同数である。

(注記)

現地を見てみなければいけないところだが、とりあえず私自身の高良神社探究の経験から感じることを少し言及しておきたい。

① 八幡神社摂社としての高良社が多い。平安期、石清水八幡宮の荘園時代ないしは戦国時代の勧請によるものか。高良神が八幡神の伴神とされ、若宮神社とともに八幡神社の脇宮として祀られるケースがある。これは全国的な傾向と類似する。

② 祭神が誉田別天皇(応神天皇)、息長帯姫命(神功皇后)、玉依姫命の三柱となっている八幡神社については、高知県西部(高知県で唯一、四万十市蕨岡に単立の高良神社が残る)の八幡宮に多く見られるタイプと同型。

③ 鳥居付き境内社「高良社」はかつて単立の高良神社であり、明治39年の神社合祀令により整理された可能性がある。

④ 千曲川水系に集中しているところは、香川県の財田川水系に集中する分布と類似する。

⑤ 高良社の数としては多く、歴史が古いと推測される。単立の高良神社は残されていないが、「筑紫神社は高知県にもあった①」で紹介した筑紫神社(下伊那郡泰阜村字宮ノ後 3199)は高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)を祭神(相殿:誉別尊)として祀っており、他にも高良神を祀る神社が存在する可能性がある。

いずれにしても筑後地方を除けば、他県に抜きんでた高良社の密集度であり、高良大社を擁する筑後地方ないしは古代九州と長野県とのつながりを否定することはできないだろう。長野県(科野国)は阿蘇神社の祭神ともつながりがあり、高知県の一の宮・土佐神社の「しなね様」とも語源的な関連(“土佐神社の「志那ね様」は支那にルーツ(根)をもつ?”)があるようにも感じられる。

また、『鯰考現学』(細田博子著、2018年)にも紹介された要石を信仰する神社もあり、鯰(なまず)をトーテムとした「東鯷人(とうていじん)」の文化圏(“到底考えない東鯷人と鯰のつながり”)との関連もあるように思える。どこまで的を射ているか保証はないが、さらに地元における研究の進展に期待したい。

上田市の吉村八洲男氏の“「科野」の「高良社」と多元史観”(『TAGEN』2018年9月号)と題する論稿から、高良神社のリスト「十三社の概要」を引用させていただく。

【表】 十三社の概要

(所在地 神社名 主祭神名 「高良社」の状況 特記事項 八幡と若宮)

一、飯山市瑞穂 小菅神社 伊弉諾尊・他6神 「玉垂社」今は無いが『明治神社誌』にあり 白鳳8年 役小角創建社伝 柿本人麻呂歌碑あり

二、長野市塩崎 軻良根古神社 誉田別命・他2神 石柱上の「高良社」石祠 八幡・若宮(共に石祠あり)

三、長野市松代 祝神社 生魂命・他2神(境内社に「応神天皇」あり) 「高良社」現在は無い、が『明治神社誌料』には掲載 合祀されて現在地へ 八幡社

四、須坂市小山 墨坂神社 品陀和気尊・他3神(a.) 境内社「高良社」 白鳳2年創建 社伝 八幡宮・若宮(境内社・額) 同市「芝宮」地にも同名社あり

五、千曲市八幡 武水別神社 誉田別命・他3神(a.) 境内社「高良社」(鳥居あり) 「さざれ石」あり 裏に「天神7代」「地神5代」神名・社 八幡命(地名も)若宮(額)

六、千曲市上山田 佐良級神社 誉田別命・他2神(a.) 境内社「高良社」(鳥居あり) 若宮(額・地名)

七、上田市本原 誉田足玉神社 誉田別命・他2神(a.b.) 境内社「高良社」(鳥居あり) 八幡さま(口伝)

八、上田市国分 国分神社 応神天皇 境内社「高麗社」 国分寺の鬼門 八幡宮(額)

九、上田市下之条 葦原淵神社 大鷦鷯命(仁徳天皇だが応神天皇と同一人物とのこと) 「高良社」(樹の洞中) 本殿「若宮八幡宮」表示 八幡・若宮(社名・地名)

十、上田市下本郷 誉田別神社 応神天皇 境内社「高良社」・「高良玉垂命」あり 八幡宮(額)

十一、上田市五加 八幡大神縣社 誉田別神・他2神(a.b.) 境内社「高良社」「高良玉垂命」 拝殿あり(武内宿祢神) 八幡(社名)若宮(額)

十二、佐久市蓬田 浅科八幡神社 誉田別命・他2神(a.b.) 境内社「高良玉垂社」(武内宿祢 配祀) 八幡(社名)

十三、佐久市岩村田 若宮八幡社 誉田別命・他4神 「高良社」額・説明板にも明示 合祀あり(他に多くの神名) 八幡・若宮(社名)

(注記)

・神名は「誉田別神」を先頭に表記し直した。神名で多い「a.息(気)長足比売命(神功皇后) b.玉依姫(比売)命」は「他」に含めた。数字はこれを含めたものとなっている。

現地を見てみなければいけないところだが、とりあえず私自身の高良神社探究の経験から感じることを少し言及しておきたい。

① 八幡神社摂社としての高良社が多い。平安期、石清水八幡宮の荘園時代ないしは戦国時代の勧請によるものか。高良神が八幡神の伴神とされ、若宮神社とともに八幡神社の脇宮として祀られるケースがある。これは全国的な傾向と類似する。

② 祭神が誉田別天皇(応神天皇)、息長帯姫命(神功皇后)、玉依姫命の三柱となっている八幡神社については、高知県西部(高知県で唯一、四万十市蕨岡に単立の高良神社が残る)の八幡宮に多く見られるタイプと同型。

③ 鳥居付き境内社「高良社」はかつて単立の高良神社であり、明治39年の神社合祀令により整理された可能性がある。

④ 千曲川水系に集中しているところは、香川県の財田川水系に集中する分布と類似する。

⑤ 高良社の数としては多く、歴史が古いと推測される。単立の高良神社は残されていないが、「筑紫神社は高知県にもあった①」で紹介した筑紫神社(下伊那郡泰阜村字宮ノ後 3199)は高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)を祭神(相殿:誉別尊)として祀っており、他にも高良神を祀る神社が存在する可能性がある。

いずれにしても筑後地方を除けば、他県に抜きんでた高良社の密集度であり、高良大社を擁する筑後地方ないしは古代九州と長野県とのつながりを否定することはできないだろう。長野県(科野国)は阿蘇神社の祭神ともつながりがあり、高知県の一の宮・土佐神社の「しなね様」とも語源的な関連(“土佐神社の「志那ね様」は支那にルーツ(根)をもつ?”)があるようにも感じられる。

また、『鯰考現学』(細田博子著、2018年)にも紹介された要石を信仰する神社もあり、鯰(なまず)をトーテムとした「東鯷人(とうていじん)」の文化圏(“到底考えない東鯷人と鯰のつながり”)との関連もあるように思える。どこまで的を射ているか保証はないが、さらに地元における研究の進展に期待したい。

室戸岬に近い金剛頂寺(西寺)の寺領として「宮原庄」が存在していたことを以前紹介した("室戸岬・金剛頂寺の寺領「宮原庄」")。

正安四年(一三〇二)一〇月に神供田の実検が行われ、当時の寺領として「島田庄・浮津庄・大田庄・池谷庄・宮原庄・安田庄」などの名が見える。いずれも浮津から北西の安田に及ぶ海岸の地と思われ、前述の寺記に「応永の比(ころ)迄ハ三千五百石浮津ヨリ海辺安田迄」とあるのは石高は別にしてもある程度裏付けられる。(平凡社『高知県の地名』より)

ここに登場する宮原庄がどこにあるかと探していたところ、東洋町資料集・第六集『土佐日記・歴史と地理探訪』(原田英祐著、平成30年)に掲載されていた「室戸市字図」(室戸市役所)に目がとまった。室津港のすぐ北に「宮原」地名がある。これこそ「宮原庄」の痕跡に違いない……。鬼の首を取ったつもりになっていた。

『長宗我部地検帳 安芸郡上』に当然出ているだろうと調べたところ、該当しそうな付近に宮原地名が見つからない。16世紀頃には存在せず、比較的新しい地名ということだろうか。いわゆる「長宗我部地検帳のふるい」("土佐国(高知県)の「C(長宗我部)・Y(山内)ライン」"参照)で、ふるい落とされてしまったのかもしれない。

室戸市出身の人に確認したところ、確かに「宮原(みやばら)」は存在するが、猫の額のような狭い土地で、八王子神社の関連であり、宮原庄とは無関係であろうとのことだった。

よく考えてみれば、すぐ隣りが浮津であり、この辺りは「浮津庄」に含まれると見るべきか。やはり、地元の人による土地感というのは大切である。研究は振り出しに戻ったが、危うくとんでもない妄想に走るところであった。

しかし一方で収穫もあった。『地検帳』に「安芸郡田野庄」の頁に「シマタ」(p550)がある。「島田庄」に由来する地名ではなかろうか。また「池ノ谷 下司名」(p564)も存在する。現在も奈半利川の西に池谷川があり、「池谷庄」に連なる地名と思われる。

さらに安芸郡東寺地検帳の鹿岡村に「大タ」(p186)、室津地検帳の室津ノ村に「太タ」(p213)がある。ありふれた地名なので「大田庄」に比定できる確証はない。

現在も使われている地名と合わせて、比定候補地をまとめると次の表のようになる。

そうなると、最後の関門がやはり「宮原庄」である。これまでの経験から、「宮原」地名が宗教的中心地との関連が深いことを考えると、安芸郡の延喜式内社のある室津神社(室戸市室津船久保3241)や多気坂本神社(奈半利町乙中里)の近辺が怪しいが、それらしい地名は今のところ見つかっていない。もうしばらく宿題とさせていただきたい。

正安四年(一三〇二)一〇月に神供田の実検が行われ、当時の寺領として「島田庄・浮津庄・大田庄・池谷庄・宮原庄・安田庄」などの名が見える。いずれも浮津から北西の安田に及ぶ海岸の地と思われ、前述の寺記に「応永の比(ころ)迄ハ三千五百石浮津ヨリ海辺安田迄」とあるのは石高は別にしてもある程度裏付けられる。(平凡社『高知県の地名』より)

ここに登場する宮原庄がどこにあるかと探していたところ、東洋町資料集・第六集『土佐日記・歴史と地理探訪』(原田英祐著、平成30年)に掲載されていた「室戸市字図」(室戸市役所)に目がとまった。室津港のすぐ北に「宮原」地名がある。これこそ「宮原庄」の痕跡に違いない……。鬼の首を取ったつもりになっていた。

『長宗我部地検帳 安芸郡上』に当然出ているだろうと調べたところ、該当しそうな付近に宮原地名が見つからない。16世紀頃には存在せず、比較的新しい地名ということだろうか。いわゆる「長宗我部地検帳のふるい」("土佐国(高知県)の「C(長宗我部)・Y(山内)ライン」"参照)で、ふるい落とされてしまったのかもしれない。

室戸市出身の人に確認したところ、確かに「宮原(みやばら)」は存在するが、猫の額のような狭い土地で、八王子神社の関連であり、宮原庄とは無関係であろうとのことだった。

よく考えてみれば、すぐ隣りが浮津であり、この辺りは「浮津庄」に含まれると見るべきか。やはり、地元の人による土地感というのは大切である。研究は振り出しに戻ったが、危うくとんでもない妄想に走るところであった。

しかし一方で収穫もあった。『地検帳』に「安芸郡田野庄」の頁に「シマタ」(p550)がある。「島田庄」に由来する地名ではなかろうか。また「池ノ谷 下司名」(p564)も存在する。現在も奈半利川の西に池谷川があり、「池谷庄」に連なる地名と思われる。

さらに安芸郡東寺地検帳の鹿岡村に「大タ」(p186)、室津地検帳の室津ノ村に「太タ」(p213)がある。ありふれた地名なので「大田庄」に比定できる確証はない。

現在も使われている地名と合わせて、比定候補地をまとめると次の表のようになる。

| 島田庄 | 旧田野庄シマタ(田野町) |

| 浮津庄 | 室戸市浮津 |

| 大田庄 | 旧鹿岡村大タ or 旧室津ノ村太タ? |

| 池谷庄 | 旧田野庄池ノ谷(田野町) |

| 宮原庄 | 不明 |

| 安田庄 | 安芸郡安田町 |

そうなると、最後の関門がやはり「宮原庄」である。これまでの経験から、「宮原」地名が宗教的中心地との関連が深いことを考えると、安芸郡の延喜式内社のある室津神社(室戸市室津船久保3241)や多気坂本神社(奈半利町乙中里)の近辺が怪しいが、それらしい地名は今のところ見つかっていない。もうしばらく宿題とさせていただきたい。

ホワイトデー(3/14)に佐賀嬉野温泉日帰りの旅をしてきた。と言っても、のんびり温泉に浸かったり、観光を楽しむためではない。のっぴきならない急用ができたためだ。

もし、許されるものなら、研究テーマとなっていた太良町(淑人がいた「多良」はどこか?)や河上神社(佐賀県「與止姫伝説」の分析)など、寄りたいところは山のようにあった。ただ、嘉瀬川や脊振山系を見ることはできたので、ブログに書いてきたことが単なる妄想ではなかったと手応えは感じられた。また、折しもこの日に、佐賀県でも弥生時代の硯(すずり)が発見されていたことが報道されていた。

さて、佐賀市大和町、嘉瀬川の上流に鎮座する肥前国一宮・與止日女(よどひめ)神社(別名・河上神社)には「鯰(なまず)」に由来する伝説が残っているという。『肥前国風土記』に、以下の記述がある。

「此の川上に石神あり、名を世田姫といふ。海の神鰐魚を謂ふ年常に、流れに逆ひて潜り上り、此の神の所に到るに、海の底の小魚多に相従ふ。或は、人、其の魚を畏めば殃なく、或は、人、捕り食へば死ぬることあり。凡て、此の魚等、二三日住まり、還りて海に入る」

この魚がナマズと考えられており、祭神の使いであるナマズを土地の人は食べないという話を聞いていたので、本当にそうなのか、地元の人に質問してみた。

「ああ、淀姫さんですね。長年地元に住んどりますけど、あんまり知らんとです。元々、ナマズを食べる風習自体なかけんですね」

そう言われればそうだ。好んでナマズを食べている日本人が一体どれくらいいるだろうか? それよりは河上神社のことを本当に地元の人は「淀姫さん」と呼んでいるという事実を知ることができたのが新鮮だった。

「ああ、淀姫さんですね。長年地元に住んどりますけど、あんまり知らんとです。元々、ナマズを食べる風習自体なかけんですね」

そう言われればそうだ。好んでナマズを食べている日本人が一体どれくらいいるだろうか? それよりは河上神社のことを本当に地元の人は「淀姫さん」と呼んでいるという事実を知ることができたのが新鮮だった。

ナマズと言えば、後漢(一世紀前葉)の班固の書いた『漢書』地理志に、「倭人」と「東鯷人(とうていじん)」のことが対句のように記述されている。「鯷」は鯰(なまず)を意味する漢字である。

「樂浪海中有倭人分為百餘國以歲時來獻見云」(楽浪海中に倭人有り。分かれて百余国を為す。歳時を以て来り献見す、と云う。)

「會稽海外有東鯷人分爲二十餘國以歳時來獻見云」(会稽海外に東鯷人有り。分かれて二十余国を為す。歳時を以て来り献見す、と云う。)

古田武彦氏も「東鯷人」問題ではかなり悩み考えた跡が伺える。『邪馬壹国の論理 古代に真実を求めて』(2010年)に、次のような考察があった。

第二字「鯷」が難関だった。“東のなまずの人”では何とも奇妙だ。……「東鯷人」とは“東の一番はしっこの人”という意味になるではないか。

……(中略)……

“倭人の、さらに東の一番はしっこに当たる、とされる「東鯷人」とは何者か”――その答えは、もはや疑う余地もない――“銅鐸圏の人々”である。(P249)

古田氏は「東鯷人」の「鯷」について、第一義的な鯰との関連を否定してしまった。意味が通じないと考えたためであろう。しかし、意外にも鯰を祀る人々は肥前・肥後を中心にかなりの広がりがあった。

民俗学の谷川健一氏も「この東鯷人はナマズをトーテムとする人種と解することが出来る」としてこの記事に注目。「それらの住む国がどこであるか不明とされているが、強いてそれをわが列島の中に求めるとするならば、九州の阿蘇山の周辺をおいて他にはない」と『古代史ノオト』(1975年) のなかで述べている。

阿蘇には大鯰(なまず)の逸話が伝わっていて、阿蘇神社の祭神、健磐龍(たけいわたつ)命の「蹴破り神話」とも呼ばれる。昔、阿蘇は外輪山に囲まれた大きな湖であったとされ、健磐龍命は湖水を流して田畑を拓くため、外輪山を蹴破る。そして湖の水は流れ出したが、大鯰が横たわり水をせき止める。健磐龍命はこの大鯰を退治し、湖の水を流すことに成功した。

この大鯰の霊は、阿蘇の北宮と呼ばれる「国造神社」の鯰宮に祀られ、国造神社では鯰を眷属としている。『鯰考現学 その信仰と伝承を求めて』(細田博子著、2018年)を見ると、阿蘇信仰をはじめとして、九州を中心に鯰をトーテムとした信仰の広がりがあることがよく分かる。

東鯷人についての記載は「呉地条」の最後にある。この東鯷人は会稽郡治(今の蘇州付近)を通して貢献していることから、呉国との関係が強かったことは容易に想像できる。

東鯷人についての記載は「呉地条」の最後にある。この東鯷人は会稽郡治(今の蘇州付近)を通して貢献していることから、呉国との関係が強かったことは容易に想像できる。

古く、呉人の風俗が提冠提縫とされる。提も鯷と同様、鯰の意。すなわち呉人は鯰の冠を被るという。BC473年、呉が滅亡したことで東シナ海を渡って九州方面に逃れた人々もいたようだ。中国では倭人を「呉の太伯の子孫」とする説がある。

『漢書』地理志の記述は、呉地において「鯰」をトーテムにする人々がいることを周知の事実としながら、海の向こうにも、鯰を祀る「東鯷人」がいることを伝え、読者もそのように解釈することを予測した表記に思える。

東鯷人を“銅鐸圏の人々”と結びつける古田説も魅力的ではあるが、「呉」との関係の深さを検討した上で、再考証を要する問題なのではなかろうか。

『漢書』地理志の記述は、呉地において「鯰」をトーテムにする人々がいることを周知の事実としながら、海の向こうにも、鯰を祀る「東鯷人」がいることを伝え、読者もそのように解釈することを予測した表記に思える。

東鯷人を“銅鐸圏の人々”と結びつける古田説も魅力的ではあるが、「呉」との関係の深さを検討した上で、再考証を要する問題なのではなかろうか。

春分の日(3月21日)に『扶桑略記』を見ていたら「六十九年己丑四月,天皇春秋百歲,崩」のように「天皇春秋○○歳、崩」という記述がいくつかあった。昔の天皇は百歳も生きたのか。長生きだったんだなあ。なんてことを思う人もいるかもしれないが、この記述に遭遇して、これは「二倍年暦」なのではないかと考えた。

『魏志倭人伝』に裴松之の注として「其俗不知正歳四節但計春耕秋収爲年紀」(その俗正歳四節を知らず、ただ春耕秋収をはかり年紀となす) とある。これが古代における「二倍年暦」を示唆する文献的な根拠として、古田史学では「短里説」と並ぶ一つの柱となっている。

古田史学の会・関西例会(2019年3月16日)が大阪市中央区のエル大坂で開かれた。「『扶桑国』はどこにあったか?」「古事記を歴史書として読む」など、NHKカルチャーの講師としても名高い神戸市の谷本茂氏から「二倍年暦」モデル想定案がいくつか発表された。その中でも蓋然性の高いモデルとして、次の計算式が示されている。

『魏志倭人伝』に裴松之の注として「其俗不知正歳四節但計春耕秋収爲年紀」(その俗正歳四節を知らず、ただ春耕秋収をはかり年紀となす) とある。これが古代における「二倍年暦」を示唆する文献的な根拠として、古田史学では「短里説」と並ぶ一つの柱となっている。

古田史学の会・関西例会(2019年3月16日)が大阪市中央区のエル大坂で開かれた。「『扶桑国』はどこにあったか?」「古事記を歴史書として読む」など、NHKカルチャーの講師としても名高い神戸市の谷本茂氏から「二倍年暦」モデル想定案がいくつか発表された。その中でも蓋然性の高いモデルとして、次の計算式が示されている。

「二倍年暦」モデル

基本の1年*=180日(=15日×12)[1年*=12カ月*]

5年*に1回の閏月*(=15日)を置く。

180×5+15×1=915日/年* →平均183日/年*[366日/年]

*印は「二倍年暦」における年や月

これは一月を15日とし、一年を12か月とするモデルで、春に1才歳をとり、秋にも1才歳をとるので、今の暦と比べると2倍の年齢になる。日本の伝統行事(お盆と正月)や風習(1日、15日の月次祭)などと照らし合わせても、あまり矛盾がなさそうである。有力な考えと言えそうだ。

三内丸山遺跡(青森県)や大湯環状列石(秋田県)など、縄文時代の遺跡は冬至や夏至に合わせて造られた建造物が多い(「縄文人はカレンダーを持っていたか?」)。その点から考察すると、二倍年暦では‘春一年’の始まりは冬至、‘秋一年’の始まりが夏至だったのではないか。そうだとすると「春分の日」は単に彼岸の中日となるだけでなく、冬至から夏至までの‘春一年’を真ん中で分ける日、まさに「春分の日」という言葉がピッタリなのではなかろうか。

これは一月を15日とし、一年を12か月とするモデルで、春に1才歳をとり、秋にも1才歳をとるので、今の暦と比べると2倍の年齢になる。日本の伝統行事(お盆と正月)や風習(1日、15日の月次祭)などと照らし合わせても、あまり矛盾がなさそうである。有力な考えと言えそうだ。

三内丸山遺跡(青森県)や大湯環状列石(秋田県)など、縄文時代の遺跡は冬至や夏至に合わせて造られた建造物が多い(「縄文人はカレンダーを持っていたか?」)。その点から考察すると、二倍年暦では‘春一年’の始まりは冬至、‘秋一年’の始まりが夏至だったのではないか。そうだとすると「春分の日」は単に彼岸の中日となるだけでなく、冬至から夏至までの‘春一年’を真ん中で分ける日、まさに「春分の日」という言葉がピッタリなのではなかろうか。

以前から考えていたことだが、日本の神社には先例となるものがあったのではないだろうか。一般に神道考古学では、日本の神道は磐座(いわくら)や神木などの自然物を崇拝するところから自然発生的に誕生し、社殿や鳥居は後に造られたーーといった説明がなされる。

自然の中に神様を見出し、崇敬する心は誰しもが持つ感情であり、そういう信仰心を否定するつもりはない。問題は神社組織が形成された時、国家権力の関与があったかどうかという点である。

『古代中国の社 土地神信仰成立史』(E.シャヴァンヌ著・菊地章太訳注、2018年)を読むと、周〜漢代の「中国の社」に関する記述には、古代日本の統治制度と関係があるのではないかと思われる点が見られる。いくつか紹介しよう。

里は二十五家からなり、そこにひとつの社がある。里には春二月の吉日に土地の社をまつることが義務づけられていた。(P10)

古代日本では2倍の五十戸を里(さと)としていた。神社では春の大祭が行われる。

天子は封建諸侯に国を封じるとき社稷を設けさせた。小司徒という官吏がそれを補佐した。[『周礼』によれば]九畿のそれぞれに「社稷の土壇を築き、土地の神とあがめる樹木を植える。土地ごとにふさわしい樹木を選んだので、それぞれの国の社は樹木の名で呼ばれた」という。(P11)

神社には鎮守の森があり、神木が祀られていることもある。「杉尾神社」「松尾神社」など樹木の名で呼ばれる神社名が存在する。

「……州長が管轄する地域では、社がひとつ置かれたが、稷は置かれていない。これは州長が師団長の役目をはたしたことにつながっている。古代には軍隊が出動するとき、師団長は社をかたどった[主という]板をたずさえたが、稷の板はたずさえなかった」とある。(P11)

ご神幸やおなばれのルーツとも考えられる。お神輿は軍隊が出動する際に、神様を伴って行くための社をかたどった板に相当する。

漢代には皇帝のもとでも、また諸侯の公国にあっても、社稷は周代の封建社会にすでに存在したのと同じ形態を示した。漢王朝の統治機構を採用したいくつもの王朝においても同様である。それは唐にいたるまでつづいた。(P12)

「漢委奴国王」の金印を授かった倭国も漢王朝の統治機構を採用した可能性が高い。

社のある場所には土壇が築かれた。(P15)

古い書物は社の土壇を冢土と記す。……

漢代に宮廷に置かれた社、すなわち太社は五十歩四方の土壇を有した。壇の四方にそれぞれの方角に対応する色の土が盛ってある。東は青、南は赤、西は白、北は黒、壇の上部は黄色い土である。諸侯の社はその半分の二十五歩四方の土壇を有した。その壇には領地の方角に対応するいずれかの色の土が盛ってあった。(P16)

後漢の状況については蔡邑の『独断』の記述にあきらかである。すなわち「天子の社では五色の土によって壇が築かれた。……(P18)

境内に相撲の土俵がある神社も多い。壇に相当するものがあった神社や天子宮の存在。「段」や「壇」地名もあると聞く。

以上のことから、古代中国の影響を考えるべきであるが、神道は日本古来のものとされている建前上、認めたくない部分も多いだろう。けれども、日本は中国大陸との国交を通じて、政治や経済、文化など沢山の恩恵を受けてきた。倭国時代に「中国の社」の制度を取り入れて、統治システムの一環として神社制度を創り上げていったとしたら……。

里ごとに置かれた神社が、今に伝えられる産土(うぶすな)神につながるーーいわば古代における「一村一社(一里一社)」制である。

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

『土佐史学』創刊号

(土佐歴史学会、2026年1月)

500円

「土佐歴史学会」が『土佐史学』創刊号を発刊。研究論文2本、他。 2015年より開始した土佐歴史再発見研究会、土佐歴史研究交流会、 土佐歴史研究会などの研究会活動を経て、2024年新たに土佐歴史学会を設立。ホームページにも活動紹介あり。今、歴史の扉が開かれる。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(02/21)

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ