ルース・ベネディクトの『菊と刀』ではないが、高良神社にまつわる「菊と蕨(わらび)」について触れておきたい。高知県では唯一、単立の社として残されている四万十市蕨岡の高良神社。その屋根には菊紋瓦がずらりと並ぶ。

地元の人の話によると、高良神社・荒倉神社・金峯神社・天神社・八幡宮が蕨岡五社とされ、高良神社・荒倉神社には大きな御輿がある。高良神社には菊のご紋があるところから本尊は天皇らしいと言われている。私が調べたところでも、明治元年の達しにより、祭神が武内宿禰命になったものの、それ以前は「大武(大夫)天皇」とされていたことが記録にある。

この菊紋瓦について「もしかして13弁ではないですか?」との質問を受けたことがあるので、少し気になっていた。もちろん「13弁菊紋は九州王朝の紋」との仮説が質問の背景にあることは察していた。写真をご覧いただければ分かるように、残念ながら一般によく見られる16弁菊紋であった。

地元の人の話によると、高良神社・荒倉神社・金峯神社・天神社・八幡宮が蕨岡五社とされ、高良神社・荒倉神社には大きな御輿がある。高良神社には菊のご紋があるところから本尊は天皇らしいと言われている。私が調べたところでも、明治元年の達しにより、祭神が武内宿禰命になったものの、それ以前は「大武(大夫)天皇」とされていたことが記録にある。

この菊紋瓦について「もしかして13弁ではないですか?」との質問を受けたことがあるので、少し気になっていた。もちろん「13弁菊紋は九州王朝の紋」との仮説が質問の背景にあることは察していた。写真をご覧いただければ分かるように、残念ながら一般によく見られる16弁菊紋であった。

実は既にブログ内で紹介していたのだが、13弁菊紋瓦が出土したのは長岡郡の国府付近、国分寺跡からである。「其瓦一枚ハ丸ニシテ菊花アリ 〜 辨十三アリ」と『皆山集』にはっきり記録されているではないか。

また、長野県上田市では国分尼寺跡から蕨手紋瓦が出土しており、高良社が密集する地域に蕨手紋の文化が存在していることが指摘されている。九州の装飾古墳に見られる文様に近く、九州とのつながりを立証する手掛かりの一つとなりそうなのだ。

この蕨手紋がどこかにあったような気がしてモヤモヤしていたが、ふと見つけ出すことができた。愛媛県の高良神社である。まだ、正式には紹介していなかったが、伊佐爾波(いさにわ)神社の境内社に高良玉垂社がある。

また、長野県上田市では国分尼寺跡から蕨手紋瓦が出土しており、高良社が密集する地域に蕨手紋の文化が存在していることが指摘されている。九州の装飾古墳に見られる文様に近く、九州とのつながりを立証する手掛かりの一つとなりそうなのだ。

この蕨手紋がどこかにあったような気がしてモヤモヤしていたが、ふと見つけ出すことができた。愛媛県の高良神社である。まだ、正式には紹介していなかったが、伊佐爾波(いさにわ)神社の境内社に高良玉垂社がある。

「伊佐爾波神社、附 末社高良玉垂社本殿、末社常盤社新田霊社本殿、石燈籠、棟札」について

ともに境内社で、廊下の左右に内に向かい合って建てられる。当社を造立した藩主松平定長や竹内宿祢ほかを祭る。建物は一間社流見世棚造り(いっけんしゃながれみせだなづくり)、桧皮葺(ひわだぶき)。

柱は土台の上に建ち、身舎が円柱で頭に粽(ちまき)を付け、向拝(こうはい)は方柱で、ともに出組斗きょう(でぐみときょう)を置く。正面向拝の水引貫(みずひきぬき)の上には板蟇股(いたかえるまた)が置かれる。木部の彩色は、前掲の社殿に準じる。

石燈籠は、両末社の脇に建てられる。総高240cm余り、笠・火袋・中台・竿・基礎はいずれも四角形で、笠の四隅には蕨手(わらびて)を持ち、竿に「道後八幡宮神前・寛文七丁未年五月十五日」の刻銘がある。

(「松山市ホームページ」より抜粋)

伊佐爾波神社の末社・高良玉垂社本殿の脇の石燈籠に蕨手があるというのだ。そもそも高知県四万十市の高良神社の鎮座地は「蕨岡」という地名である。その由来については明確なものはなく、満足な説明はなされていない。

もしかしたら愛媛県の蕨岡家(南宇和郡愛南町正木)とのつながりがあるのではないかと思い調べたこともあったが、十分な手掛かりは得られていない。高知県との県境近く、「戸立てずの庄屋」という伝説がのこる蕨岡家は愛媛県の名家であり、邸宅が有形文化財として保存されている。『愛媛の伝説』には弓の名人・蕨岡助之丞が登場し、江戸時代初期の寛永15年(1638)に書かれたお遍路の記録にはすでに、「伝説は有名で広く知られている」とある。

また、愛南町には八幡神社(御荘平城1534―1)の境内社として高良神社(祭神:武内宿禰命・玉垂命)が存在する。この地域は古くは幡多郡五郷の一つ「宇和郷」に含まれる可能性があり、四万十市を含む幡多地方と同一文化圏と見ることができる。まだ、断片的な情報の寄せ集めにすぎないが、高良神社にまつわる「菊と蕨」――そこに何か隠された由緒が秘められているのだろうか?

もしかしたら愛媛県の蕨岡家(南宇和郡愛南町正木)とのつながりがあるのではないかと思い調べたこともあったが、十分な手掛かりは得られていない。高知県との県境近く、「戸立てずの庄屋」という伝説がのこる蕨岡家は愛媛県の名家であり、邸宅が有形文化財として保存されている。『愛媛の伝説』には弓の名人・蕨岡助之丞が登場し、江戸時代初期の寛永15年(1638)に書かれたお遍路の記録にはすでに、「伝説は有名で広く知られている」とある。

また、愛南町には八幡神社(御荘平城1534―1)の境内社として高良神社(祭神:武内宿禰命・玉垂命)が存在する。この地域は古くは幡多郡五郷の一つ「宇和郷」に含まれる可能性があり、四万十市を含む幡多地方と同一文化圏と見ることができる。まだ、断片的な情報の寄せ集めにすぎないが、高良神社にまつわる「菊と蕨」――そこに何か隠された由緒が秘められているのだろうか?

PR

高良神社の祭神・高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)については謎が多い。引っ張りすぎと思われるかもしれないが、あえて安易な結論を出さず、多面的な方向からフィールドワークや史料収集などを通じて様々なアプローチをしてきたのが「高良神社の謎」シリーズである。世阿弥(1363?~1443年?)の謡曲『弓八幡(ゆみやわた)』に「高良の神」が登場することは、能に関心のある方でなければ、あまりご存じないかもしれない。『弓八幡』に登場する「高良の神」をどう解釈するかは、大きく2つに分かれるようである。

名探偵コナンの「真実はいつも一つ」という名セリフは多くの人に受け入れられやすい考え方であるが、そんなに単純なものでもない。私は東京にいた頃、アメリカの神学校卒のA先生から主観主義という考え方を教えてもらったことがある。「真理は客観的に存在するものではなく、一つの事実に関しても解釈は受け止める人の主観によって変わる。真理を伝えるためには表現方法の工夫・無限なる説得の努力が必要である」といった内容だったと覚えている。

まずは『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)P438の『弓八幡』(八幡大菩薩の神徳をもって描く、泰平の御代の到来、高良の神による祝福)のあらすじを紹介しておく。読者の皆様はどのように感じられるであろうか。

名探偵コナンの「真実はいつも一つ」という名セリフは多くの人に受け入れられやすい考え方であるが、そんなに単純なものでもない。私は東京にいた頃、アメリカの神学校卒のA先生から主観主義という考え方を教えてもらったことがある。「真理は客観的に存在するものではなく、一つの事実に関しても解釈は受け止める人の主観によって変わる。真理を伝えるためには表現方法の工夫・無限なる説得の努力が必要である」といった内容だったと覚えている。

まずは『能を読む②世阿弥 神と修羅と恋』(監修 梅原猛・観世清和、平成25年)P438の『弓八幡』(八幡大菩薩の神徳をもって描く、泰平の御代の到来、高良の神による祝福)のあらすじを紹介しておく。読者の皆様はどのように感じられるであろうか。

後宇多院の宣旨をうけた廷臣(ワキ)が男山(石清水)八幡宮の初卯の神事に参詣すると、袋に桑の弓を入れて担いだ老人(前ジテ)に出会う。老人は袋に弓を包むことは、周の時代から泰平の御代の象徴とされていると言い、このたび桑の弓を大君に献上せよという八幡神の神託があったので、廷臣の参詣を待っていたのだと言う。老人は、続いて男山八幡と初卯の由来を語り、いまのような泰平の御代の到来は男山八幡の大君守護のたまものだと言い、じつは、自分は八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)だと言って、姿を消す。山下(さんげ)の里人(アイ)から八幡や初卯の神事の由来を聞いた廷臣が、さきほどの老人が高良の神であることを知り、帰洛してこのことを奏上しようとすると、高良の神(後ジテ)が現れ、神々しい舞を舞い、泰平の御代の到来をことほぐのだった。

本曲『弓八幡』が書かれた時代背景は室町時代であり、袋に入れた弓が大君に献上されるという設定やシテの高良の神が「天下一統」を祈念していることなどから、南北朝の合一がなって、泰平の御代の到来をことほいで制作された作品かと思われる。本曲の「天下一統」「弓箭を包む」という言葉が南北朝の合一を記した当時の文献にみえること、「治まる御代に立ちかへり」が両朝合一による平和の到来にふさわしい表現であることなどが、その根拠とされている。南北朝合一直後の応永元年(1394年)に、足利義持が父義満のあとをうけて将軍となった頃のことで、義持が実質的な将軍になった応永十五年の制作とする説もある。

八幡社は全国各地に約4万社あり、鎌倉幕府を開いた源頼朝も鎌倉の中心地に鶴岡八幡宮を造営し、源氏の氏神として崇拝していた。八幡宮の隆盛については、一般的には鎌倉幕府の寺社政策によるものが大きいと考えられている。高知県でも6月の「アジサイ祭り」で有名な六條八幡宮(高知市春野町西分3522)の勧請は鎌倉幕府とのつながりがあるとされる。

ただそれだけでなく、室町時代に入って南北朝の争乱を経つつも、その寺社政策の方向性は引き継がれたようである。幕府が京都に置かれた事もあって足利将軍の社参は特に多く、室町幕府の全盛期を築いた第3代将軍義満は、石清水八幡宮(京都府八幡市八幡)には15回も社参しており、第4代将軍義持に至っては、その数は37回にも及んだという。

高知県の八幡宮には大分県の宇佐八幡宮からの勧請によるものがある一方、京都の石清水八幡宮から勧請されたものもあり、それぞれに時代的な背景がありそうだ。

さて、足利義満にその才能を見出された世阿弥の『弓八幡』に話題を戻そう。世阿弥も「すぐなる體は『弓八幡』なり、曲もなく真直なる能、當御代の初めに書きたる能なれば秘事もなし」と『申楽談儀』に書いているように、八幡大菩薩の神徳を称え、室町幕府による泰平の世の到来を讃揚することを表向き主題としているようである。

問題は「八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)」とあらすじに説明してあることだ。神功皇后が異国退治のために、九州の四王寺の峯(太宰府の北西の山)において七か日の御神拝をした後に、高良神の登場となる。「高良の神とは我なるが、この御代を守らんと、ただいまここに来たりたり」のセリフには臣下を思わせる言葉はないにもかかわらず、「じつはわたくしは八幡神に仕える高良の神で……」と現代語訳されている。ここには解説者の解釈が混入しており、監修者・梅原猛氏の責任も大きい。「高良の神は石清水八幡宮の末社神で、武内宿禰」とする一元史観的な解釈が表れている。

しかし、遠藤真澄氏が「『弓八幡』における高良の神の夜神楽」の中で「高良の神は、単なる末社の神ではなく、それなりの位を持った神」と推測しているように、研究者の多くは古き時代より国家を守護してきた高良神の超越的なイメージを素直にとらえている。

「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず」とした『風姿花伝』の内容は、まさに「高良の神=高良玉垂命」の正体について、多くを語らず、推して知るべしといったメッセージを込めているように感じられる。世阿弥がどこまで分かっていて、この作品を制作したのかは不明であるが、この問題についてはさらに検証を深めていきたい。

ただそれだけでなく、室町時代に入って南北朝の争乱を経つつも、その寺社政策の方向性は引き継がれたようである。幕府が京都に置かれた事もあって足利将軍の社参は特に多く、室町幕府の全盛期を築いた第3代将軍義満は、石清水八幡宮(京都府八幡市八幡)には15回も社参しており、第4代将軍義持に至っては、その数は37回にも及んだという。

高知県の八幡宮には大分県の宇佐八幡宮からの勧請によるものがある一方、京都の石清水八幡宮から勧請されたものもあり、それぞれに時代的な背景がありそうだ。

さて、足利義満にその才能を見出された世阿弥の『弓八幡』に話題を戻そう。世阿弥も「すぐなる體は『弓八幡』なり、曲もなく真直なる能、當御代の初めに書きたる能なれば秘事もなし」と『申楽談儀』に書いているように、八幡大菩薩の神徳を称え、室町幕府による泰平の世の到来を讃揚することを表向き主題としているようである。

問題は「八幡神に仕える高良(かわら)の神(しん)」とあらすじに説明してあることだ。神功皇后が異国退治のために、九州の四王寺の峯(太宰府の北西の山)において七か日の御神拝をした後に、高良神の登場となる。「高良の神とは我なるが、この御代を守らんと、ただいまここに来たりたり」のセリフには臣下を思わせる言葉はないにもかかわらず、「じつはわたくしは八幡神に仕える高良の神で……」と現代語訳されている。ここには解説者の解釈が混入しており、監修者・梅原猛氏の責任も大きい。「高良の神は石清水八幡宮の末社神で、武内宿禰」とする一元史観的な解釈が表れている。

しかし、遠藤真澄氏が「『弓八幡』における高良の神の夜神楽」の中で「高良の神は、単なる末社の神ではなく、それなりの位を持った神」と推測しているように、研究者の多くは古き時代より国家を守護してきた高良神の超越的なイメージを素直にとらえている。

「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず」とした『風姿花伝』の内容は、まさに「高良の神=高良玉垂命」の正体について、多くを語らず、推して知るべしといったメッセージを込めているように感じられる。世阿弥がどこまで分かっていて、この作品を制作したのかは不明であるが、この問題についてはさらに検証を深めていきたい。

かつては「仁徳天皇陵」、今では「大山古墳」または「大仙陵古墳」というように歴史の教科書表記が変化した。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界文化遺産に登録されようとして、話題沸騰中の「百舌鳥・古市古墳群」の一つ、大阪府堺市にある国内最大の前方後円墳「大仙古墳(伝・仁徳天皇陵)」のことである。

なぜ「仁徳天皇陵」と呼ばなくなったのかというと、埋葬者が仁徳天皇でない可能性が高いためであろう。『日本書紀』などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことが分かってきたからである。

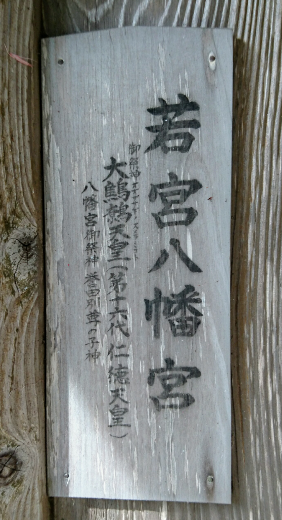

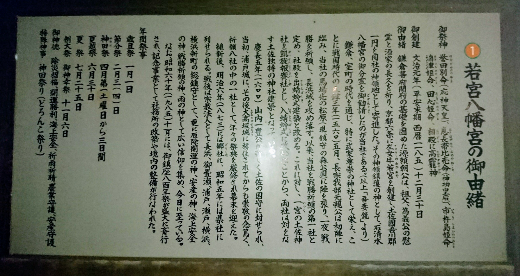

ところで、若宮神社の祭神が一般的には仁徳天皇とされている。高知県の場合は羽根八幡宮(室戸市羽根町乙戎町1318)の摂社・若宮八幡宮や安田八幡宮(安芸郡安田町安田2170)の摂社・若宮神社などには仁徳天皇が祀られているが、大半は氏族の先祖神が祀られていたり、祭神がはっきりしないところも多い。どろんこ祭りで有名な若宮八幡宮(高知市長浜6600番地)にも仁徳天皇は祀られていない。

最近、愛媛県側の社寺関係古文書に面白そうなものを発見をした。宇和島領となっているが、町村名から判断すると今でいう南宇和郡に相当する地域である。高知県幡多郡に隣接する地域で、平安初期は幡多郡五郷の中に「宇和郷」があったことから、もしかしたら古くは土佐国に含まれていた可能性もある。

何が興味を惹かれたかというと、リストの中に若宮神社が多いことである。51社中17社、すなわち3分の1が若宮神社である。とりわけても海岸の集落である浦に集中しているようだ。この地域を取り仕切る神主が京都に上って、神祇官領外部(吉田家)のところまで、いわゆる「京官」を受けに行き、神道啓状として社職の許可を得たものであろう。

愛媛県側にも仁徳天皇を祀らない若宮神社があるということは、一部聞いていた。このリストに祭神までは書かれていないので判断しかねるが、この密集度はただならぬものを感じる。

大山古墳の問題に話を戻そう。被葬者が仁徳天皇でないとしたら、誰が埋葬された古墳なのか? 古墳時代から近畿天皇家の政権が連綿と続いていたとするなら、その伝承が失われてしまうなど考えにくい。大和朝廷に先行する王権の存在も可能性として考えるべきかもしれない。

また、本当の仁徳天皇陵はどこにあるのか。そもそも善政を行ったと伝えられる仁徳天皇とは何者で、どこを拠点として活動していたのかなど。大和朝廷一元史観では見えない部分を多元的な視点で見直そうとする動きが、天皇陵の名称問題からも感じられる。

なぜ「仁徳天皇陵」と呼ばなくなったのかというと、埋葬者が仁徳天皇でない可能性が高いためであろう。『日本書紀』などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことが分かってきたからである。

ところで、若宮神社の祭神が一般的には仁徳天皇とされている。高知県の場合は羽根八幡宮(室戸市羽根町乙戎町1318)の摂社・若宮八幡宮や安田八幡宮(安芸郡安田町安田2170)の摂社・若宮神社などには仁徳天皇が祀られているが、大半は氏族の先祖神が祀られていたり、祭神がはっきりしないところも多い。どろんこ祭りで有名な若宮八幡宮(高知市長浜6600番地)にも仁徳天皇は祀られていない。

最近、愛媛県側の社寺関係古文書に面白そうなものを発見をした。宇和島領となっているが、町村名から判断すると今でいう南宇和郡に相当する地域である。高知県幡多郡に隣接する地域で、平安初期は幡多郡五郷の中に「宇和郷」があったことから、もしかしたら古くは土佐国に含まれていた可能性もある。

何が興味を惹かれたかというと、リストの中に若宮神社が多いことである。51社中17社、すなわち3分の1が若宮神社である。とりわけても海岸の集落である浦に集中しているようだ。この地域を取り仕切る神主が京都に上って、神祇官領外部(吉田家)のところまで、いわゆる「京官」を受けに行き、神道啓状として社職の許可を得たものであろう。

愛媛県側にも仁徳天皇を祀らない若宮神社があるということは、一部聞いていた。このリストに祭神までは書かれていないので判断しかねるが、この密集度はただならぬものを感じる。

大山古墳の問題に話を戻そう。被葬者が仁徳天皇でないとしたら、誰が埋葬された古墳なのか? 古墳時代から近畿天皇家の政権が連綿と続いていたとするなら、その伝承が失われてしまうなど考えにくい。大和朝廷に先行する王権の存在も可能性として考えるべきかもしれない。

また、本当の仁徳天皇陵はどこにあるのか。そもそも善政を行ったと伝えられる仁徳天皇とは何者で、どこを拠点として活動していたのかなど。大和朝廷一元史観では見えない部分を多元的な視点で見直そうとする動きが、天皇陵の名称問題からも感じられる。

六 愛媛県社寺関係古文書

宇和島領中神社員数当用授書(宝暦一〇・一七六〇)

神社名 現住所

諏訪大明神 城辺町

三嶋大明神 城辺町

蔵王権現 城辺町

祇園神社 城辺町

八幡宮 平城村

山王権現 平城村

金比羅権現 緑村

弓削大明神 緑村

春日大明神 緑村

若宮神社 緑村

斉宮大明神 長月村

若宮神社 和口村

若宮神社 僧津村

黄番大明神 正木村

若宮神社 正木村

山王権現 広見村

若宮神社 板尾村

春日大明神 小山村

白山権現 脇本村

熊野権現 中之川村

天満天神 満倉村

大宮大明神 上大道村

若宮神社 長洲村

厳島大明神 摺木村(菊川)

蔵王権現 柏村

外海分

蘇我大明神 深浦

白山権現 岩水浦

住吉大明神 岩水浦

白山権現 垣内浦

若宮神社 久良浦

若宮神社 越田浦

若宮神社 小浦

若宮神社 船越浦

若宮神社 久家浦

若宮神社 内海浦

恵美寿社 中海浦

若宮大明神 福浦

春日大明神 卯来島

山王権現 吉屋浦

八幡宮 久保浦

内海之内

厳島大明神

天満天神 左右東風浦

池田権現 深泥浦

轟権現 成川浦

天満天神 冷崎浦

若宮神社 中浦

明神 柏崎浦

若宮神社 洲之川浦

若宮神社 平磐浦

若宮神社 家串浦

由良権現 魚上山浦

右五十一社の神主 岡原主水 藤原重良

社職永不可有相違者

神道啓状如件 宝暦戌子仲秋吉曜日

神祇官領外部朝臣(花押)

(宝暦戌子なし、何かの間違いか。三宅)

『愛媛県と近代国家の成立 附愛媛の社・寺・文献』(三宅千代二著、昭和53年)より

「侏儒国」に関する本がないかと図書館で検索したら『「古代四国王朝(シュジュコク)の謎」殺人事件』(吉岡道夫著、1994年)という書き下ろし長編推理小説がヒットした。学術的な本ではないが、どのような説を背景として描いているかという興味もあったので、とりあえず読んでみることにした。

表紙の扉に次のような「著者のことば」が書かれている。

表紙の扉に次のような「著者のことば」が書かれている。

千数百年の昔、四国に繁栄をきわめた古代王朝があったことは、中国の史書にも片鱗が記されています。この国の民は黒潮に乗って中国大陸はもとより、遠く中南米にまで航路をのばしていたようです。羅針盤もなしに大海を渡る古代人にとって、足摺岬はまたとないランドマークだったのではないでしょうか。

あらすじは本の裏表紙に出ている。以下のような内容だ。

確かに推理小説ではあるが、ストーリーの背景には学術的根拠も読み取れる。作品中に次のような話が出ている。

『なかでも私は魏志倭人傳のなかに記されている[侏儒國]という小国に強い興味をそそられました。なぜならこの侏儒国は、私見によるとわが郷土、高知のほかにはないと考えたからであります……』

そこで嘉吉はその推論を一年がかりで論文にまとめあげて、著名な歴史学者である大学教授に送り、礼を尽くして披見を仰いだのである。

……(中略)……

ここで肝腎なのは[魏志倭人傳]では女王『卑彌呼』が統治していた国は[邪馬壹国(やまいちこく)]と記されていることだ。

これを『ヤマタイコク』とはどうしても読めない。『ヤマイチコク』としか読みようがない。

……(中略)……

――女王國の東、海を渡る千餘里、復(ま)た國有り、皆倭種なり。又侏儒国有り、其の南に在り。人の長(たけ)三、四尺、女王を去る四千餘里。

……(中略)……たしかに[魏志倭人傳]の旅程をたどれば『侏儒國』は現在の高知県だと考えるのは、あたらずといえども遠からずだということになる。

なぜなら[魏志倭人傳]の『侏儒國』の記述の後に、

――又裸國・黒齒國有り。復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し。

とあるからだ。

……(中略)……それらの国は中南米の諸国、または南米のエクアドル、ペルー、チリあたりではなかろうか……。

そうなると、日本からの船出の基地は、南九州の突端、薩摩半島か大隅半島。もしくは南四国の足摺岬か、室戸岬ということになってくる。

原文尊重の「邪馬壹国」および「侏儒国を足摺岬付近に比定」する考えなど、明らかに古田武彦説に影響を受けたと思われる内容である。巻末の参考文献と著者のコメントを読んで、その印象が間違いなかったことが確かめられた。

『参考文献』

[足摺岬に古代大文明圏]古田武彦著 THIS IS 読売・一九九三年七月号掲載

尚、この作品を書くにあたり古田武彦氏の論文を参考にさせて頂いたことに謝意を述べさせていただきます。 著者

古田武彦氏は1993年に土佐清水市の協力を得て、足摺岬周辺の巨大遺構ーー唐人石・唐人駄場・佐田山を中心とする調査を行っている。その時の実験によって、鏡岩と呼ばれる巨石が縄文時代の灯台としての役割を果たし得ていたであろうことが確認された。

唐人駄場遺跡は四国南西部において縄文時代の石鏃出土が最多であることを地元の考古学者・木村剛男氏も言及しておられた。また、現在はキャンプ場となっている遺跡南方の公園は、かつては世界最大級のストーンサークルであったことが分かっている。

さらに幡多地方には高知県で唯一の前方後円墳とされる平田曽我山古墳(宿毛市平田町戸内)が存在する。後の歴史でも太平洋航海の拠点であったことは、補陀落渡海の出発地となり、鎌倉時代に船所職(ふなどころしき)が置かれたことなどからも推測できる。

推理小説『「古代四国王朝の謎」殺人事件』のラストは侏儒国王の墳墓にたどり着くことになるのだが、現実にはどこに侏儒国を見出すことができるだろうか?

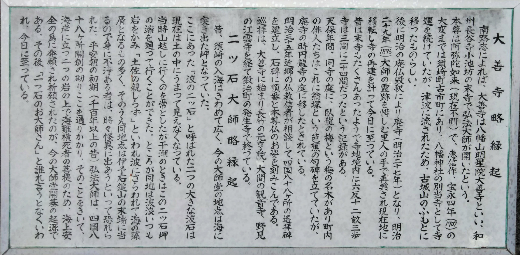

四国別格二十霊場第五番札所、四国三十三観音霊場第十四番札所で、「二つ石大師」や「ぼけ封じ観音」として信仰されている大善寺(高知県須崎市西町1丁目2−1)は、高野山真言宗の寺院。平安時代前期の弘仁6年(815年)、空海(弘法大師)による開基と伝承されている。須崎市街地の南西端にある丘陵に位置する。丘陵の下の街中の道路脇に大師堂、階段を登った丘陵上に鐘楼、本堂がある。納経所は大師堂から東に回り込んだ本坊の中にある。毎年8月のお大師様の夏祭りには竜踊りが行われている。

この寺院の名は、土佐藩の豪商・美濃屋の武藤致和が江戸時代後期の文化12年(1815年)に編纂した『南路志』に記録されている。元々、寺院の名称は八幡山明星院大善寺と言い、大和国(現在の奈良県)長谷寺の僧坊・小池坊の末寺であったと伝えられている。当時の本尊は阿弥陀如来で、元来は現在地より東寄りの古市町にあった。しかし、宝永4年(1707年)の宝永地震による津波で流され、城山の麓に移ったとされている。地震以前は末寺17ヶ寺を従える大寺であったと伝えられている。

城山の一角、森の上には金刀比羅宮が、西の麓にはひっそりと隠れたように白王神社が鎮座する。

城山の一角、森の上には金刀比羅宮が、西の麓にはひっそりと隠れたように白王神社が鎮座する。

大善寺略縁起

南路志によれば、大善寺は八幡山明星院大善寺といい、和州長谷寺小池坊の末寺で弘法大師が開いたという。本尊は阿弥陀如来(現在不明)で、恵信作、宝永4年(1707年)の大変までは須崎市古市町にあり、八幡神社の別当寺として寺運を続けていたが、津波に流されたため、古城山のふもとに移ったものらしい。

後に明治の廃仏毀釈により廃寺(明治27年)となり、明治29年(1896年)大師の霊跡を惜しむ里人の手で再興され現在地に移転し再建を計って今日に至っている。

昔は末寺もたくさんあったようで寺地境内に六反十二畝三歩寺は三間に二十四間だったという記録がある。

天保年間、同寺の庭に、臥龍の梅という梅の名木があり町内の俳人たちはこれに翁塚という芭蕉の句碑を立てていたが、廃寺の時円龍寺の庭に移したとされている。

明治35年近郷の仏教信徒が相談して、四国八十八ヶ所の遙拝碑を建立し、石碑に順番と本尊仏のお姿を刻みこんである。巡拝は、大善寺に始まり長竹の元亨院、大間の観音寺、野見の江雲寺を経て鍛冶町の発生寺で終っている。

昔は末寺もたくさんあったようで寺地境内に六反十二畝三歩寺は三間に二十四間だったという記録がある。

天保年間、同寺の庭に、臥龍の梅という梅の名木があり町内の俳人たちはこれに翁塚という芭蕉の句碑を立てていたが、廃寺の時円龍寺の庭に移したとされている。

明治35年近郷の仏教信徒が相談して、四国八十八ヶ所の遙拝碑を建立し、石碑に順番と本尊仏のお姿を刻みこんである。巡拝は、大善寺に始まり長竹の元亨院、大間の観音寺、野見の江雲寺を経て鍛冶町の発生寺で終っている。

二ツ石大師略縁起

昔、須崎の入海はきわめて広く、今の大師堂の地点は海に突き出た岬となっていた。ここにあった「波の二ツ石」と呼ばれた二つの大きな波石は現在は土の中にうまって見えなくなっている。当時山越しに行くのを常としたが、干潮のときはこの二ツ石岬の端を廻って行くことができた。ところが、同地は波浪いつも岩をかみ「土佐の親しらず」といわれ波にさらわれて海の藻屑となるもの多く、そのうえ同地点は伊予石鎚山の末端に当るので身に不浄ある者は時々怪異に出会うといって恐れられた。平安時代の初期(千百年以上の昔)弘法大師は、四国八十八ヶ所開創の霊場開創の砌りここを通りかかり、そのことをきいて、海岸に立つ二つの岩の上で海難横死者の菩提のため、海上安全の為に発願されたのが、今の大師堂開基の基源である。その後、「二つ石のお大師さん」と誰れ言うとなくいわれ、今日に至っている。 天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に いでし月かも

(『古今和歌集』巻九)

(『古今和歌集』巻九)

(意味)天の原をはるかに見渡したときに見える月、この月は私のふるさとの春日にある三笠の山の上に出る月と同じなんだよなぁ。

(解説)作者の阿倍仲麻呂が、留学で渡った唐から日本に帰るときに詠んだ歌です。船の乗り場であちらの国の人が、仲麻呂の送別会をして別れを惜しんで、漢詩を作ったりしていました。それに飽き足らなかったのでしょうか、彼らは満月が出るまでそこに留まりました。月は海から出てきたのですが、この海を天の原とたとえ、上った月の情景を表現した歌です。

(解説)作者の阿倍仲麻呂が、留学で渡った唐から日本に帰るときに詠んだ歌です。船の乗り場であちらの国の人が、仲麻呂の送別会をして別れを惜しんで、漢詩を作ったりしていました。それに飽き足らなかったのでしょうか、彼らは満月が出るまでそこに留まりました。月は海から出てきたのですが、この海を天の原とたとえ、上った月の情景を表現した歌です。

春日なる:春日にある。春日とは、今の奈良県奈良市

三笠の山:奈良市にある山

古典の教科書などでは上記のような説明がなされており、学校で教えられたことだから正しいと思っている人がいかに多いことか。

この有名な歌は紀貫之の書いた『土佐日記』にも引用されている。 少し長くなるが関連する部分を引用する。

古典の教科書などでは上記のような説明がなされており、学校で教えられたことだから正しいと思っている人がいかに多いことか。

この有名な歌は紀貫之の書いた『土佐日記』にも引用されている。 少し長くなるが関連する部分を引用する。

二十日の夜の月出でにけり。

山の端もなくて、海の中よりぞ出で来る。

かうやうなるを見てや、昔、阿倍仲麻呂といひける人は、唐土にわたりて、帰り来ける時に、船に乗るべきところにて、かの国人、馬のはなむけし、別れ惜しみて、かしこの漢詩(からうた)作りなどしける。飽かずやありけむ、二十日の夜の月の出づるまでぞありける。その月は、海よりぞ出でける。

これをみてぞ仲麻呂のぬし、「わが国に、かかる歌をなむ、神代より神もよん給(た)び、今は上、中、下の人も、かうやうに、別れ惜しみ、喜びもあり、悲しびもある時にはよむ」とて、よめりける歌、

「青海原(あをうなばら)ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」

とぞよめりける。

『土佐日記』の紀貫之の証言をどのように受け止めるべきだろうか。唐から帰る時、船乗り場で、海から昇った月を見た仲麻呂は、「私の国では、このような歌を神代から神様もお詠みになり、今日では、上中下いずれの人でも、このように別れを惜しんだり、嬉しい時も、悲しいことがある時も詠むのです」と言って例の有名な歌を詠んだというのだ。

作者は阿倍仲麻呂だと教えられてきたのに、実際は神代から詠み継がれてきた有名な歌を阿倍仲麻呂は唐で披露したに過ぎない……。素直に読むとそういうことになる。なぜ「天の原」でなく「青海原(あをうなばら)」となっているのかという疑問もあるかもしれないが、本歌は「天の原」という場所で詠まれたが、異なる場所で海から昇った月を詠んだので、場に則した形で詠み変えたものと考えられる。

また、通説では「春日なる三笠の山」が奈良県にある山とされてきたが、奈良県の御蓋(みかさ)山は標高約283mと低すぎて、この歌にふさわしくないことは、当地でも早くから問題視されていた。これに対して福岡県の三笠山(宝満山、標高869m)であれば、近くに春日市もあり、壱岐の天の原遺跡辺りから月が昇る東方に見ることができて、地理的位置関係や自然地形上からも問題はない。

歴史教科書のみならず、「もう一つの古典教科書問題」を提起しなければならなくなったようだ。

延喜五年(九〇五)に成立した紀貫之の編纂になる『古今和歌集』は、貫之による自筆原本が三本あったとされている。残念ながらいずれも現存しない。しかし、自筆原本あるいは貫之の妹自筆本の書写本(新院御本)にて校合した二つの古写本の存在が知られている。

一つは前田家尊経閣文庫所蔵の『古今和歌集』清輔本(保元二年、一一五七年の奥書を持つ)であり、もう一つは京都大学所蔵の藤原教長(のりなが)著『古今和歌集註』(治承元年、一一七七年成立)である。清輔本は通宗本(貫之自筆本を若狭守通宗が書写したもの)を底本とし、新院御本で校合したもので、「みかさの山に(ヽ)」と書いた横に「ヲ(ヽ)」と新院御本による校合を付記している。また、教長本は「みかさの山を(ヽ)」と書かれており、これもまた新院御本により校合されている。これら両古写本は「みかさの山に(ヽ)」と記されている流布本(貞応二年、一二二三年)よりも成立が古く、貫之自筆本の原形を最も良く伝えているとされる。

原型が「みかさの山を出でし月」であれば、周囲の山々より低い奈良県の御蓋山にはますます似つかわしくないことになる。「神代より」とあるのだから、舞台は天孫降臨の地“筑紫の日向(福岡県の日向峠)”を中心とする領域である。近年、福岡県や佐賀県から弥生時代の硯(すずり)が発見され、まさに神代より歌が詠まれてきたという話が真実味を帯びてきた。歴史教科書のみならず、「もう一つの古典教科書問題」を提起しなければならなくなったようだ。

筑紫神社は高知県にもあった①

筑紫神社は高知県にもあった②

上記の過去のブログを読まれた方はご存知かもしれないが、長野県に高良玉垂命を祀る筑紫神社が存在したという情報に触発されて、高知県にも旧東津野村(現津野町)に高良神を祀る筑紫神社が存在していたことを紹介した。

しかし、その筑紫神社が現在どこにあるのか、ずっと分からずにいた。それがやっと手掛かりがつかめたので報告しておきたい。『高知県神社明細帳』に次のように記されていた。

高岡郡北川村字菅ノ谷

村社 大元神社

一、祭神 古老伝説ニ云延喜年間ニ天御中主尊ヲ祭リシニ慶長年間ニ至リ其躰を伊勢ノ国ニ求シニ天照皇大神宮、八幡大神宮、春日大明神ノ三神像キタリシヨリコレヲ崇祭スト 其真否未詳。

一、合祭神社五社

八王子宮 六拾余社 拾二社

筑紫神社 六拾余社

筑紫神社

一、祭神 高良神

一、由緒 勧請年月縁起沿革等未詳

或云「寛文十戌年勧請スト」古来ヨリ当村ノ内宮谷部落ノ崇敬神ニテ字東ノ越ニ鎮座シ筑紫大権現ト称ス 明治元年辰三月達ニヨリ筑紫神社ト改称シ三年爰ニ合祭ス

高岡郡津野町北川の宮谷地区はその名のごとく、かつては20ほどの神社があったという。筑紫神社もその一つで、明治元年の達しにより、北川菅ノ谷の大元神社に合祭されていたのだ。高岡郡は高知県でも高良神社の空白地帯と思われていたが、これで高良玉垂命を祀る神社は郡内で3社(他に“高岡郡佐川町の鯨坂八幡宮”と“土佐市の松尾八幡宮摂社・武内神社に高良玉垂命”)あったことになる。

八王子宮 六拾余社 拾二社

筑紫神社 六拾余社

筑紫神社

一、祭神 高良神

一、由緒 勧請年月縁起沿革等未詳

或云「寛文十戌年勧請スト」古来ヨリ当村ノ内宮谷部落ノ崇敬神ニテ字東ノ越ニ鎮座シ筑紫大権現ト称ス 明治元年辰三月達ニヨリ筑紫神社ト改称シ三年爰ニ合祭ス

高岡郡津野町北川の宮谷地区はその名のごとく、かつては20ほどの神社があったという。筑紫神社もその一つで、明治元年の達しにより、北川菅ノ谷の大元神社に合祭されていたのだ。高岡郡は高知県でも高良神社の空白地帯と思われていたが、これで高良玉垂命を祀る神社は郡内で3社(他に“高岡郡佐川町の鯨坂八幡宮”と“土佐市の松尾八幡宮摂社・武内神社に高良玉垂命”)あったことになる。

その大元神社(祭神:天御中主尊、天照大神外二神)については、HP『高知の河川』(http://river.nomaki.jp/index.html)によると、延喜14年(914)に津野の家臣藤原時景という武士が、宮谷の山の上穴神山の宕(ほら)の上に、奉祭したのが始まりといわれている。その後上谷に移行してお祭りをしていた。嘉永6年(1853)に菅ヶ谷の八王子神社があった現地へ、合祀したものである。秋の大祭は、毎年11月18日に行われ、五穀豊穣、無病息災などを祈願して津野山古式神楽の「山探し」と「花米」などの舞が奉納される。

ところで「大元(本)神社」は県内に44社ほどあり、多くは天御中主尊を祭神とする。また「星神社(旧妙見)」も主に天御中主尊を祭神とし、県内に約61社存在する。他県と比較したことはないが、かなり多い方ではないかと推測する。そして、高知県内で最も古い部類となる津野山古式神楽が津野町や梼原町で古くから伝えられてきたことは、何か歴史の重みを感じさせる。

津野山古式神楽

津野山古式神楽は、延喜13年(西暦913年)藤原経高が京より津野山郷に来国したときに、神話を劇化したものを神楽として伝えたことが始まりとされている。『宮入り』から『四天の舞』まで全部で17の舞がありすべての舞を舞い納めるには8時間ほどかかる。秋祭りに氏子が五穀豊穣、無病息災を祈願して神社へ奉納するがその他、氏子が願ほどきに奉納することもある。令和元年の初詣や福袋の販売など、巷では令和ブームに乗っかろうという風潮があちらこちらに見られる。オーテピア高知図書館でも、新元号「令和」の出典となった万葉集の江戸時代の写本が展示されていた。郷土史関係の本が並ぶ同館3階の「高知資料コーナー」奥にある展示室で、6月23日まで常設展示されているようだ。.

『万葉集』は7世紀後半から8世紀前半にかけて編まれた、日本にのこる最古の和歌集。編者は不明だが、最終的には大伴家持によって、全20巻にまとめられたという説が有力だ。天平宝字3(759)年までの約130年間の歌が収められている。一万首の歌が収められているから万葉集かと思いきや、実際は約4500首で、そのうち約320首が筑紫国で詠まれたもの。量もさることながら優れた作が多く、「筑紫歌壇」という言葉さえ付けられている。

新年号「令和」は万葉集「巻五 梅花歌三十二首并(ならびに)序」からの引用。これは天平2(730)年に太宰府の大伴旅人(家持の父)邸の梅園で催された「梅花の宴」の宴席で詠まれた32首を集めたもので、その序文にある「于時初春令月気淑風和 梅披鏡前粉蘭薫珮後香」から採ったものだ。

「時に初春の令月にして、気淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」「折しも初春の佳き月で、空気は清く澄み渡り、風はやわらかにそよいでいる。梅は佳人の鏡前の白粉(おしろい)のように咲いているし、蘭は貴人の飾り袋の香のように匂っている」という意味だ。

「時に初春の令月にして、気淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」「折しも初春の佳き月で、空気は清く澄み渡り、風はやわらかにそよいでいる。梅は佳人の鏡前の白粉(おしろい)のように咲いているし、蘭は貴人の飾り袋の香のように匂っている」という意味だ。

ところで「筑紫万葉の大きな空白 倭国=九州王朝論・傍証」と題して、福岡市のいき一郎氏は次のような内容を論じている。

『万葉集』の歌枕のない地方は筑後国、肥前南部、肥後北部であって、南北七十キロ、東西百キロにおよぶ。しかも、この地域は、杷木(はき)、帯隈山、おつぼ山、高良山、女山(ぞやま)という五神籠石群をふくんでいる。また、壁画古墳の密集する地域である。いまの地理でいえば、筑後川から有明海(筑紫海)、雲仙、阿蘇をつつみこむ。風光明眉な地方である。

養老4(720)年、隼人の反乱の報告を受け、征隼人持節大将軍に任命された大伴旅人は反乱の鎮圧にあたる。しかし、隼人の反乱というのは大和朝廷の大義名分であって、実質は九州南部へ逃れた九州王朝の残存勢力の討伐戦、いわば明治維新の際の戊辰戦争の如きものではなかったか。いき一郎氏は「万葉集の空白地帯=旧倭国の本陣のあった地域」と傍証している。

その10年後、大宰帥であった大伴旅人邸(現在の太宰府市、坂本八幡宮)に九州全土(大隅・薩摩を含む)の官人を集め、「梅花の宴」を催していることから、九州王朝が完全に滅び、大和朝廷の天下になったと考えられる。多くの犠牲の上に新たな時代を迎えたのだった。『万葉集』巻五は、次の歌(七九三)で始まる。

その10年後、大宰帥であった大伴旅人邸(現在の太宰府市、坂本八幡宮)に九州全土(大隅・薩摩を含む)の官人を集め、「梅花の宴」を催していることから、九州王朝が完全に滅び、大和朝廷の天下になったと考えられる。多くの犠牲の上に新たな時代を迎えたのだった。『万葉集』巻五は、次の歌(七九三)で始まる。

大宰帥大伴卿の凶問に報(こた)へる歌一首

世の中は 空(むな)しきものと 知る時し

いよよますます かなしかりけり

| ▲白雲(霧)のかかる辺りに白雲神社が鎮座する |

高岡郡津野町の東部を占める旧葉山村は、1956年(昭和31年)下半山(しもはやま)、上半山の2村が合併して成立。2005年(平成17)東津野村と合併して、津野町となった。中央部を新荘(しんじょう)川が東流し、坂本龍馬脱藩の道としても知られる。「葉山」地名は早馬(ハユマ)に通じ、古代官道の駅家関連地名とも言われる。

古くは半山(はやま)郷とよばれ、中世、津野荘一帯に広く勢力を有した津野氏が、姫野々に城を構えていた。姫野々の中央に鎮座する白雲神社は、その築城に際し四方固めの神社として勧請したものという。

中世土佐の名族津野氏は、家譜によれば913年(延喜13年)土佐に入国、津野荘を開拓したとするが、案内板にもあるように、地元では元仁元年(1224年)入国説を採用しているようだ。家系図の代数から、10世紀までさかのぼるには無理があるとの考え方が強いためだろう。津野氏は本姓藤原氏、鎌倉期には在地領主として台頭、この荘名を姓としていたことが1333年(元弘3年)には確認できる(潮崎稜威主文書)。五山文学の双璧と称される義堂周信(ぎどうしゅうしん)、絶海中津(ぜっかいちゅうしん)はともに津野氏の一族で、船戸の出身と伝える。

津野氏はなぜ姫野々の中央、城の守りの要所に白雲神社を祀ったのだろうか。白雲神社とはありそうで、あまり聞かない社名である。有名なところでは京都に一社。京都市上京区京都御苑内に白雲(しらくも)神社がある。藤原北家閑院の一流・旧西園寺家の鎮守社で、厳島神社・宗像神社と並んで、京都御苑にある3つの神社のひとつ。由緒書によれば、鎌倉中期の元仁元年(1224年)、太政大臣・西園寺公経(さいおんじきんつね)が北山殿(現在の金閣寺の地)の造営に当たった際、第一に建立した妙音堂に由来するとされる。元仁元年といえば、津野氏の土佐入国と機を一にしている。何かつながりがあるのだろうか。なお、祭神の市杵島姫命は妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)と称えられて、琵琶を家職とする西園寺家の楽神(音楽の神)として崇められたそうだ。

ところが、高知県の白雲神社の祭神は異なる。『鎮守の森は今』(竹内荘市著、2009年)によると木花咲耶姫命と石長姫。『高知県神社誌』(竹崎五郎著、昭和6年)では「祭神未詳。或云木花咲耶姫命。往昔津野氏半山城鎮護の為め勧請と伝ふ。合祭社白山神社外四社あり」としている。

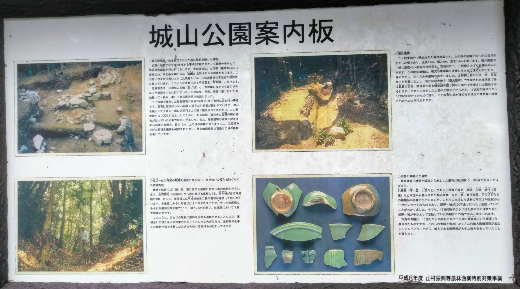

津野家没落後神社は破壊してしまったが、正徳元年(1711年)村民が再興。当部落の産土神として白雲権現と称していたが、明治元年に白雲神社と改称した。長い遊歩道を登った城山公園の一角に鎮座。さらに登ると標高193メートルの頂上に城跡がある。

津野家没落後神社は破壊してしまったが、正徳元年(1711年)村民が再興。当部落の産土神として白雲権現と称していたが、明治元年に白雲神社と改称した。長い遊歩道を登った城山公園の一角に鎮座。さらに登ると標高193メートルの頂上に城跡がある。

また、似たような名称では岡山県にこのみ教白雲大宮(笠岡市応神山宮地)や白雲山普光寺(久米郡美咲町)などがある。寺院としての白雲寺(はくうんじ、びゃくうんじ)であれば、富山県に3か所、氷見市・射水市・中新川郡立山町にある。他に愛知県丹羽郡扶桑町と大阪市東住吉区に各1か所。

ルーツをたどれば、中国の五台山の影響であろうか。平安時代から鎌倉時代の入唐僧や入宋僧の多くは、天台山とともに五台山を訪れた。山西省の白雲寺については、唐代(618~907年)に五台山に建設され、宋代(960~1270年)に最盛期を迎えている。

中国文化にも通じた五山文学を代表する学問僧、義堂周信と絶海中津の存在が「白雲神社」の社名に反映されていると見るのは考えすぎであろうか。

中国文化にも通じた五山文学を代表する学問僧、義堂周信と絶海中津の存在が「白雲神社」の社名に反映されていると見るのは考えすぎであろうか。

新元号「令和」発表の記者会見で、「1400年近い日本の歴史」と安倍首相は語っていた。645年大化の改新からの計算であろう。

しかし、大和朝廷における建元(元号の始まり)は701年の大宝元年であり、大化ではない。700年以前に白鳳や朱鳥もあるが、連続性がなく、大和朝廷による年号とするには疑問がある。もし、大化から始まったとすれば、大宝は改元と表現されなければならない。

平成27年賀詞交換会における新年講演会で古田武彦氏は次のように「九州年号はリアルである」という内容を語っていた。

【古田先生講演概要】

本日はこのような場を作っていただき、ありがとうございます。昨年十一月に長野県の松本深志高校で講演したばかりなので、それと同じ内容になるのかと思っておりましたが、新たなテーマが続出しましたので、それをお話ししたいと思います。

まず九州年号の問題ですが、『二中歴』に載っている九州年号が画期的であると思っています。『二中歴』では九州年号が七〇〇年に終わり、七〇一年に文武天皇の年号(大宝)に続いていますが、この七〇一年こそ、「評」が終わり「郡」に変わった年であり、これは偶然の一致ではなく、『二中歴』が示した内容が真実であり、九州年号は歴史事実である。従って、九州年号を制定した九州王朝もリアルである。これは確定論証である。九州王朝が存在しなかったことにしている『古事記』『日本書紀』こそ間違っていたことになる。……(以下略)

当然ながら、「平成」から「令和」は改元である。連続性があるからである。逆に『日本書紀』で大宝建元とされているということは王朝の交代があったことを意味する。大和朝廷以前に年号を持っていた倭国の中心王朝が別に存在していたのだ。

いわゆる「九州年号」については『二中歴』や『海東諸国紀』に連続的に記録されている。また寺社の縁起など、全国的に使用されていた形跡がある。高知県でも"小村神社の始鎮は「勝照二年(586年)」"と伝承されていた。わが国の年号の始まりについては通説を鵜呑みにせず、しっかりと検証していく必要があるだろう。

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

『土佐史学』創刊号

(土佐歴史学会、2026年1月)

500円

「土佐歴史学会」が『土佐史学』創刊号を発刊。研究論文2本、他。 2015年より開始した土佐歴史再発見研究会、土佐歴史研究交流会、 土佐歴史研究会などの研究会活動を経て、2024年新たに土佐歴史学会を設立。ホームページにも活動紹介あり。今、歴史の扉が開かれる。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(02/21)

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ