神話理解の3段階

“真実かウソか”ではなくどちらも段階的真理。

子供の発育と同様に神話認識も発展する

シュリーマンのトロヤ遺跡の発掘

受け手のレベルで神話の意味は変わる

希義は南国市の年越山で蓮池権頭家綱と平田太郎俊遠と血戦をまじえ奮戦したが衆寡敵せず愛馬を失い非業の死をとげる。希義の討死年齢は二十五才位と推定される。希義の死骸は南国市鳶ケ池中学校門の北方十五米位の流れに沿った樹林に放置されていたと云う。またこの樹林の中に瓦の宮と呼ばれる小さな祠があった。これは純朴な村民が希義の霊を慰めるために祀ったものとされ現在は昭和四十六年度鳶ケ池中学校移転改築工事の都合上、南国市東崎祈年神社の境内西北隅に移されている。瓦の宮の祠跡に「源希義討死伝承之地」と書かれた地上一・五米、巾十六糎、厚さ十二糎のコンクリートの白塗の柱が建っている。

| ▲瓦の宮(左)と佐婆為神社(右) |

さて、この瓦の宮は源希義の霊を慰めるために祀ったものとされているが、なぜ名前が「瓦の宮」なのだろうか。「希義はかねて香美郡夜須庄の荘官であった夜須行宗と平氏を討つ密約が出来ていた。亦、夜須庄は源氏にゆかりの石清水八幡宮の所領でもあった」という。

石清水八幡宮の摂社に高良神社があることは、吉田兼好の『徒然草』にも書かれている。「ぐるりん関西」のホームページには次のように紹介されている。

高良神社がかつては「瓦社」「川原社」などと呼ばれていたことが分かる。その名は放生会が行われた川のそばに座したことにも関連していたというのだ。

高良社(高良神社)は、京都府八幡市にある石清水八幡宮の摂社である。一の鳥居内頓宮の南西にあり、高良玉垂命(こうらたまだれのみこと)を祀っている。豊前国(現大分県)宇佐八幡宮から八幡大神を勧請した行教和尚(ぎようきょうわじょう)が、貞観2年(860年)に社殿を建立したと伝えられる。社名は、貞観3年(861年)の行教夢記に「川原神」と記され、「男山考古録」は古記に「瓦社」とも記し、また「カハラ神社」と称したとする。また放生会が行われた川のそばに座したので、「河原社」と称し、のち極楽寺・頓宮等が建てられて河原もなくなり、筑前国高良社(現福岡県久留米市)の神名と似ているので、同社をここに移したと考えられて、高良の字があてられたという。

実際に岡豊別宮八幡宮の境内社・瓦ノ宮社はもとは石清水川(現在の笠ノ川か?)と呼ばれた川のほとりにあり、放生会が行われていた記録がある。物部川西岸の川原神社や鳶ケ池中学校付近にあったという瓦の宮――鳶ケ池という池があったのだろうか――いずれも放生会には生きた魚を放つ川や池があることが必須条件である。かつて高良神社であったという仮説が成立する余地はありそうだ。

そしてこれらの三社が国衙を中心として、東・西・南と三方にさほど遠くない距離にある。高良神社および放生会が国府と関係をもっていた可能性もある。それは土佐国府跡の内裏(通説では紀貫之が住んでいた場所)地名中に「コフラ」という塚があったとされることからも連想される。

もともと筑後国一宮・高良大社はかつて倭の五王を祀る九州王朝の宗廟に位置付けられる神社ではなかったかという指摘がなされている。放生会については以前にも少し触れた。701年の政権交代によって権力を握るようになった近畿天皇家が、戊辰戦争ともいうべき隼人の反乱討伐(720年)以降、八幡宮が新たな宗廟としての地位を確立していく。宇佐神宮で行われた放生会には、滅ぼされた九州王朝に対する慰霊の意味がこめられているように感じられる。後に石清水八幡宮などでも放生会が恒例となっていき、謡曲『放生川』『弓八幡』では、あたかも高良の神が八幡神に仕える臣下のように描かれる。やがて高良の神は八幡神第一の伴神と解釈されるようになり、武神というイメージが定着していった。

話を本筋に戻すが、源希義の霊を祀った神社の名がなぜ「瓦の宮」なのか。高知県の場合、江戸期であれば先祖を祀る社は若宮神社と相場が決まっている。時代は平安末期から鎌倉初期のことであるから、あまり参考になる事例は少ない。源希義を祀るために、新たに瓦の宮を作ったのだろうか。むしろ、既に存在していた瓦の宮に希義の霊を祀ったと考える方が自然なのではなかろうか。この時代(源平争乱期)には既に高良神が武神と考えられていたことから、源希義を祀ることは違和感なさそうである。

祈年神社の創建は、『続日本記』文武天皇慶雲三年(706)二月の記述「甲斐・信濃・越中・但島・土佐……の十九社に祈年の幣帛を行うことを決めた」を根拠に、706年鎮座とする。近くの祈念遺跡は「縄文時代から居住域となり、弥生時代の大規模集落や律令期前夜の古墳時代後期の集落、そして律令期に入ってからは道状遺構をはじめとする活発な土地活用がなされていた」(『祈年遺跡Ⅰ』(財)高知県文化財団埋蔵文化財センター 2011.3)とあるように古代官道とされる遺構も見つかっており、時代的にも適合する。ちなみに、神社の中には「祈年神社」「諏方宮」「熊野神社」と書かれた扁額がかかっていた。

『さんSUN高知1月号』が唐人駄場遺跡(土佐清水市松尾977)を紹介しているのが目に入った。昔はほとんど見向きもされないような場所であったが、近年は観光案内のパンフレットなどにも掲載されるようになって、パワースポットとしても知られるようになってきた。

古田史学を知るものにとっては、ここに鏡岩という縄文灯台が存在し、『魏志倭人伝』に登場する侏儒国の領域に比定される場所だということで関心を持つ方もいらっしゃるだろう。古田武彦氏は1993年に土佐清水市の協力を得て、足摺岬周辺の巨石遺構について調査を行っている。その調査結果については、昭和薬科大学文化史研究室による『足摺岬周辺の巨石遺構――唐人石・唐人駄場・佐田山を中心とする実験・調査・報告書』(土佐清水市教育委員会発行)としてまとめられている。

『さんSUN高知1月号』の表紙の紹介文は次のような内容であった。

足摺半島にある不思議な巨石群「唐人駄場」。この一帯は花崗岩からなり、6~7m級の石や、円形に連なったストーンサークルと思われる石の配列が見られ、まるでパワースポットです。この地から見上げる冬の星空はまた格別。近くには観光牧場やキャンプが楽しめる唐人駄場園地もあるので、神秘の謎を探りに行ってみませんか。

これが人工的に配置されたとすれば、どのようにして移動させたのか。イースター島のモアイにも匹敵するような作業になるだろう。「人長3、4尺」と記述された侏儒国の小人とは対照的な巨人のような人間(唐人)が持ち運んだとの想像が唐人駄場の地名由来になったとも言われている。

ところで、巨石遺構群からやや下った場所に、英国のストーンヘンジに勝るとも劣らない世界最大級のストーンサークルがあったと言うと、驚かれるだろうか。戦前は列石が残っていたが、戦後公園にするために中の石を取り除いたのだという。紹介文中の「キャンプが楽しめる唐人駄場園地」がかつてのストーンサークル跡である。はりまや橋と肩を並べる“がっかり名所”となってしまった。

また、この情報誌の表紙に北極星を中心とした北の星空を唐人駄場遺跡と共に撮影していることには、何か深い意味を感じる。

韓国ドラマ『冬のソナタ』ではヨン様演じるチュンサンが、「山道で迷った時にはポラリスを探すといい」と語る。「星って時間が経つと動くじゃない?」とヒロインのユジンが疑問を投げかけると、チュンサンは「ポラリスだけは北の空にあって動かないんだ」と名ゼリフを伝える。

お分かりかもしれないが、ポラリスとは北極星の事である。この冬ソナ効果でポラリスペンダントが飛ぶように売れたという。

高知県には古代において天之御中主、北極星を祭神とする妙見信仰が根付いていた形跡があり、現在は星神社と名称変更して約61社が存在する。

極めつけは、四万十市初崎の一宮神社に国内では珍しい北斗七星の象眼が埋め込まれた七星剣という太刀があることだ。橿原考古学研究所の調査では「古墳時代後期から飛鳥、奈良時代」の太刀と発表されている。

『三国志』の「赤壁の戦い」で、諸葛亮孔明が「手前が東南の風を吹かせてみましょう」と周瑜に申し出る。南屏山に七星壇という祭壇を築いて剣舞をひたすら舞い、儀式を捧げて火計を成功に導く下りは有名である。北極星と北斗七星は古来より、航海する者にとっても欠かすことのできない知識であった。

その一方で、高岡郡日高村の小村神社の棟札について、次のように紹介している。

小村神社・仁治元年(1240)の棟札 234、7cm小村神社には「勝照二年(586)」という九州年号を伝える貞和三年(1347)の棟札が存在する。当ブログでも4回シリーズで“小村神社の始鎮は「勝照二年」その1、その2、その3、その4”と紹介した。土佐国の歴史を多元史観によって再構築する嚆矢(こうし)となった渾身の研究であった。同神社には御神体として七世紀前半のものとされる国宝・金銅荘環頭大刀が伝世されており、年に一度しか公開されないが、レプリカであれば日高村の道の駅に展示されている。

現存する高知県最古の棟札である。社の造替の経緯を伝える本文のなかに書き込まれ、後世ののように形式化した配置ではない。本県最古にふさわしい棟札といえよう。

話を棟札に戻そう。この時代頃までは、単に造替えの年代を記すだけでなく、創建年代をも伝える棟札がいくつか見られる。

「斉明6年棟札」には意味不明な語句などがあり、棟札の文面が形式化する前の段階のようであり、サイズも小村神社の物に近い大型タイプである。斎明六年棟札の銘文をもう一度見ておこう。普通社寺には、棟札というものがある。造営・修造などの行われた年月・造営・修造にあたったものまたは大工の氏名などを記し、棟木に打ちつけて、後日の記念とするものであるが、「土佐國蠧簡集」巻二及び「南路志」閡国第十之六に収められた熊野神社の棟札は、その創建の由来を伝えている。それによると、建久元年(一一九〇)十一月田那部永旦というものゝ手で、紀州熊野神社より勧請して、この地に建立されたものとしるされている。(『土佐古代史之研究』創刊号、昭和39年、前田和男著「田野々の熊野さま――幡多郡大正町田野の熊野神社――」より)

奉上棟、参大妙見御社、五穀豊饒處福貴村社祭、元福嶋守定大都、干時斎明六庚申霜月十五日、大願主敬白、敬右志音所祈所、 白勢宮拾滿等也(不明)、大施主日哭處命(不明)、大工櫻(不明)、新兵(不明) |

| ▲熊野十二所神社(長岡郡大豊町桃原)に現存する棟札 |

ひ え ー 天 才、

比叡山 延暦寺 天台宗 最澄

こ こ 真 空

高野山 金剛峯寺 真言宗 空海

ところで、四国に関係が深いのは弘法大師こと空海です。私も小さい頃、香川県の満濃池は空海が造ったと習った記憶があります。瀬戸内式気候は雨が少ないので、讃岐地方ではため池が多く造られているのです。

また、四国には弘法大師による創建と伝えらる寺院も多く、様々な伝承が残っています。沓掛俊夫氏の「空海――地質家・鉱山師として」(『一般教育論集第32号』 愛知大学一般教育論集編集委員会、2007年)という論文に、真言宗の寺院の立地が中央構造線付近の水銀朱の産地と関連があるとの指摘がなされています。

前回までに「長岡郡大豊町に斎明6年棟札があった①、②」と発表したところ、タイムリーなことに、ブログ“うっちゃん先生の「古代史はおもろいで」”でも、斉明天皇が四国・愛媛県にいたという合田洋一説を紹介するようになった。ぜひ参考にしてほしい。

もう一度、斎明六年棟札の銘文を見ておこう。

奉上棟、参大妙見御社、五穀豊饒處福貴村社祭、元福嶋守定大都、干時斎明六庚申霜月十五日、大願主敬白、敬右志音所祈所、 白勢宮拾滿等也(不明)、大施主日哭處命(不明)、大工櫻(不明)、新兵(不明) |

| ▲熊野十二所神社(長岡郡大豊町桃原)に現存する棟札 |

これは長岡郡大豊町桃原(旧西豊永村桃原)の村社熊野十二社神社に現存する棟札で、「斎明六年」(660年)の年号がある。「参大妙見御社」という銘文からすると、熊野十二社神社に先立って妙見社が創建されたようである。

山本大氏は自ら判断しかねて、考古家沼田頼輔氏に教えを請い、「妙見の信仰は、藤原時代より起りたるものにして、王朝時代にこれあるは疑わし、何れの点より見るも信ずべき価値なし」との結論を出している。今回はこの批判について考えてみよう。

藤原時代とは摂関藤原氏を中心として国風文化の進展した時代、すなわち平安時代の894年遣唐使廃止以後3世紀の期間に相当する。これに対して王朝時代とは通例894年以前の奈良時代・平安時代について言う時代区分であるが、ここでは斎明六年(660年)についての考察であるから、飛鳥時代をも含めた表現であろうか。

そもそも「妙見の信仰は、藤原時代より起りたるもの」とした根拠が不明である。妙見信仰が日本に伝わったのは意外と古く、『日本霊異記』には称徳天皇の時代(764~769年)に妙見菩薩に灯明を献じた寺があったという記述があり、妙見信仰は奈良時代末期にはすでに民間に広まっていたことが分かる。

また、熊本県八代市の八代神社については、妙見上宮創建を延暦14年(795年)とするが、その淵源は推古19年(611年)琳聖太子(りんしょうたいし)が肥後の白木山に来て、妙見菩薩を伝えたのが妙見尊最古の霊跡(神宮寺)である(『密教占星法 上巻』)と伝えられる。

琳聖太子は百済の王族で、第26代聖王(聖明王)の第3王子で武寧王の孫とされ、大内氏の祖とされる人物でもある。この聖明王については「斎明王」と表記されたものもあり、「斎明六年」棟札の謎を解くカギが隠されているかもしれない。

妙見縁起を考るに社僧の説(古来の縁起は退轉因茲近世良任法師所作)に往日唐土白木神目深手長足早明州の津より白鳳9年来朝し竹原の津に着岸して3年假座す、本朝妙見の始也。

又云う妙見神は中國大内家の氏神なりと、大内家録云百濟國斎明王第3皇子来朝す。推古帝5年筑前國(イ周防國トス)多々良濱に着岸し、周防國主となりて代々武名あり中国を治め、妙見星を祀り守護神とす。是北辰星也。

或云、妙見神は百濟國王齋明来朝又は第3皇子琳聖太子トモ云。八代郡不知火崎に着す……

| ▲越知町今成の星神社 |

結論として、妙見信仰が7世紀(飛鳥時代)頃に日本へ伝わったとするのは妥当であり、年代的な相違はなくなった。やはり斎明六年棟札は「信ずべき価値なし」とは言えないし、高知県の古代史をひもとく上で大変貴重な史料たり得る可能性さえ見えてきたのである。

また、土佐国に妙見社(祭神:天御中主命)が数多く存在していたことからも、古代における妙見信仰の重要性を無視することはできない。棟札を信用するなら、熊野神社よりも古い歴史を持つことが推測される。妙見社は明治維新の達しで星神社に名称変更してしまったが、県内で61社ほど現存している。

松山市内には3つの高良神社がある。生石八幡神社(高岡町917)、高家八幡神社(北斎院町295)の境内社については、かつて「愛媛県の高良神社④⑤」で紹介した。そして今回は残る一社である伊佐爾波神社(桜谷町173)境内末社の高良玉垂社(祭神:武内宿禰)の登場である。と言っても、実は以前「高良神社にまつわる菊と蕨」というタイトルで少し触れてはいる。

長野県の吉村八洲男氏の研究によると、筑後一宮・高良大社の御祭神「高良玉垂命」を祀る「高良社」が信州に濃密分布しており、蕨手文様も多く発見されている。そこに古代九州王朝(特に磐井の乱)と信濃国と繋がりを見出そうとしているようだ。詳しくは、ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』に掲載された"「科野からの便り」(6)蕨手文様総括編"(2019/12/07)を参照してほしい。

ただし、科野の「高良社」全ての祭神に「誉田別神」の影があり、九州とは異なるかーーとする吉村氏の分析についてはやや片手落ちと感じる。それは伊佐爾波神社を訪れたときにも明瞭になった。

| ▲回廊内の高良玉垂社と蕨手燈籠 |

ここの高良神社は伊佐爾波神社の回廊内に鎮座しており、蕨手燈籠があるという情報をつかんでいたので、ぜひとも見ておきたいと願っていた。その内容について「松山市ホームページ」より抜粋しておこう。

「伊佐爾波神社、附 末社高良玉垂社本殿、末社常盤社新田霊社本殿、石燈籠、棟札」について

ともに境内社で、廊下の左右に内に向かい合って建てられる。当社を造立した藩主松平定長や竹内宿祢ほかを祭る。建物は一間社流見世棚造り、桧皮葺。柱は土台の上に建ち、身舎が円柱で頭に粽(ちまき)を付け、向拝は方柱で、ともに出組斗きょうを置く。正面向拝の水引貫の上には板蟇股(いたかえるまた)が置かれる。木部の彩色は、前掲の社殿に準じる。石燈籠は、両末社の脇に建てられる。総高240cm余り、笠・火袋・中台・竿・基礎はいずれも四角形で、笠の四隅には蕨手を持ち、竿に「道後八幡宮神前・寛文七丁未年五月十五日」の刻銘がある。

カギをかけに来られた女性神職に質問すると「高良神社は八幡様とセットみたいなものですから……」といった話が聞けた。高良神社を調べ始めた時から感じていたこと(愛媛県の高良神社①参照)ではあったが、この認識は神職といえども、誰もが熟知しているわけではない。高良玉垂社を大切に祀っている伊佐爾波神社であればこその応対ではなかったか。残念ながら、いつ境内社として取り込まれたかまでは分からない様子だった。ということは、少なくとも明治期の神社整理等ではなく、もっと古い淵源を持つ可能性が高い。

少しまとめてみよう。

①高良神社の多くは八幡宮の境内社として鎮座する。

②近年の神社整理によって合祀されたものは少ない。

③高良神は八幡第一の伴神と解釈されてきた。

④八幡宮の配神として応神天皇(誉田別神)とともに高良玉垂命が祀られている神社もある。

これまでの調査から「高良神社の謎」が少しずつ解けてきそうである。高良神社は八幡宮勧請と同時、あるいはそれ以前から存在していた可能性がある。そして高良神社と八幡宮の地位の逆転が九州王朝から大和朝廷への政権交代と連動している……。まだ確証はないが、そのような仮説が浮上してきたのである。

神は言われた「あなたの子、あなたの愛するひとり子イサクを連れてモリヤの地に行き、わたしが示す山で彼を燔祭としてささげなさい」。(創世記22章2節)

み使いが言った、「わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたのひとり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を恐れる者であることをわたしは今知った」。(創世記第22章12節)

また、歴代志下にもモリアの山に神殿を建設する話が出てくる。

ソロモンはエルサレムのモリアの山に主の宮を建てることを始めた。そこは父ダビデに主が現れられた所である。(歴代志下第3章1節)いずれにしても、ユダヤ民族にとって信仰の対象となる聖なる山といった位置づけである。後に救い主イエス・キリストは「神のひとり子」「神殿」にも喩えられる。

一方、長野県の守屋山もまた、信仰の対象とされる山であった。かつては旧6月朔日に登山して、祠を拝した後に磐座を7回まわって諏訪上社へ参拝する「御七堂」という行事を行っていたという。イスラエルの民がエリコの町を7周回ると城壁が崩れ落ちたというエリコ城陥落の奇跡(ヨシュア記第6章)を連想させる。

そこで、もう一つのカギとなるのが諏訪信仰の女神・多満留姫(たまるひめ)である。洩矢神の娘で、建御名方神の出速雄神に嫁いだとされる。たまーるか、旧約聖書にも「タマル」が出てくるちや。突然、土佐弁でごめんなさい。土佐弁の【たまるか】は驚いた時に使う言葉で「Oh,my God!」といったニュアンスだろうか。

旧約聖書にはタマルが2人登場する。登場箇所は創世記第38章およびサムエル記下第13章である。

多満留姫と姫が付くのだから王族、すなわち②のダビデ王の娘のことだろうか。可能性は無きにしもあらずであるが、むしろ①のヤコブの子ユダの息子の嫁タマルのことなのではないかとの印象を受ける。なぜなら、①のタマルは『新約聖書』のイエスの系図にも登場しているからだ。

マタイ福音書冒頭の系図には、4人の女性たちの名が記されている。タマルとラハブとルツとウリヤの妻である。『新約聖書』を読み始める人にとって最初の挫折ポイントがこの系図。アイドルに関心がない人に乃木坂46のメンバーの名前を延々と並べられても困るのと同じで、『旧約聖書』の知識がなければ、誰が誰だか分からないような人物名が延々と続く。しかも4人の女性たちは皆、スキャンダラスな女性ばかりである。

本当にそうだろうか。『創世記』第38章からタマルについてまとめると次のような話になる。

タマルはユダの長男エルと結婚するが、死別。その後、長男の血筋を残すため、ユダは次男オナンをタマルと結婚させた。しかし、オナンはタマルと関係を持つたびに、子種を地に流したため、神により殺される。ユダは、タマルに、三男シラが成人するまで未亡人として実家に留まるよう命じた。その後、タマルはシラと再婚する見込みがないことを知って、娼婦の姿を装い、義父ユダと関係を持つ。この時、タマルの姦淫を密告する者があったが、代価の支払いの保証として、ユダの印と杖を預かっていたため、刑罰を免れる。タマルはペレツとゼラという双生児を出産した。(『創世記』第38章より要約)

ユダヤの系図にタマルをはじめとする女性の名が残されているのは、やはりそれなりの功績を残したからではないのか。表面上は選民の血統をつなぐためのキーパーソンだったということもあろう。だが、それだけではなさそうだ。罪の血統から無原罪のイエス・キリストを誕生させるための血統転換の秘密がタマルの物語にあるというのだ。

タマルはシラといわば婚約状態の時に身ごもった。それはあたかも無原罪の宿りとされるマリヤがヨセフと婚約状態の時にイエスを身ごもったことと相通ずる。そこには失楽園におけるエバの失敗を元がえし、将来メシアが誕生するための胎中聖別をもたらした秘話が隠されていた。

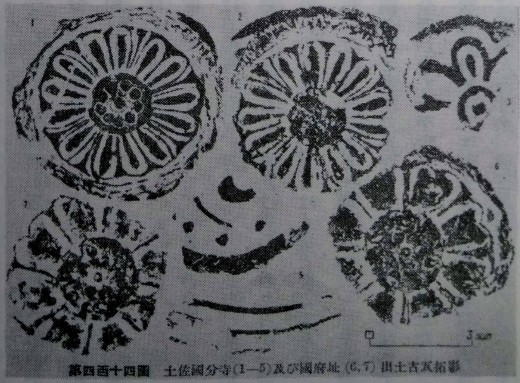

そんな事例が『高知県史 考古資料編』(高知県, 1973年) 所収の論考「土佐国分寺古瓦に就て」(田所眉東)の中に典型的に見られる。該当する箇所を引用してみる。

◎図版番号⑹⑺は瓦当同様、それは本紙六十二号の「土佐国府址」に出した。今若し之れが畿内地方にてあれば飛鳥時代のものと見られるが、流布の時間を考へると白鳳期とせなければならん。 ◎図版番号⑴此の瓦当は却々優れたもので、之が畿内地方にあれば白鳳期であるが、土佐丈けに奈良朝とするがよいか。……国府小学校所蔵蓮弁古瓦は畿内地方なれば飛鳥時代のものと見られるが、流布の時間を考へても白鳳時代のものとなる。……土佐両国分寺は堂塔配置は不明とせなければならんが、古瓦の文様よりせば四天王寺式位か少し値下げして薬師寺式位は見て差支えないかと思ふ。土佐国分寺皷瓦に白鳳期若しくば奈良前紀の瓦が現存する。何分土佐の仏教文化は頗る古い。之れは余りに穿鑿し過ぎるが、私の知れる範囲に於ては、伊予も阿波も朝鮮式の文様が奈良末期や平安初期に散見するに、土佐は平安中期に現出して居る。一期遅れた国分寺の衰頽も平安期に萌して居る故に、以前程に其の刺戟も僅少であるから、その結果と考へば茲に交通不便といふ其の影響を認められまいか。而して土佐の仏教文化考察する場合は、伊予小松の法安寺を等閑に附せられん。更に土佐の古代文化を石器時代=金石併用時代=古墳時代と仏教文化と見合せば特別の事情のなき限りは、郷土研究も地理的考察を第一条件に置かなければならんかと考へる。(土佐史談第六拾五号)

◎図版番号⑴此の瓦当は却々優れたもので、之が畿内地方にあれば白鳳期であるが、土佐丈けに奈良朝とするがよいか。……国府小学校所蔵蓮弁古瓦は畿内地方なれば飛鳥時代のものと見られるが、流布の時間を考へても白鳳時代のものとなる。……土佐両国分寺は堂塔配置は不明とせなければならんが、古瓦の文様よりせば四天王寺式位か少し値下げして薬師寺式位は見て差支えないかと思ふ。土佐国分寺皷瓦に白鳳期若しくば奈良前紀の瓦が現存する。何分土佐の仏教文化は頗る古い。之れは余りに穿鑿し過ぎるが、私の知れる範囲に於ては、伊予も阿波も朝鮮式の文様が奈良末期や平安初期に散見するに、土佐は平安中期に現出して居る。一期遅れた国分寺の衰頽も平安期に萌して居る故に、以前程に其の刺戟も僅少であるから、その結果と考へば茲に交通不便といふ其の影響を認められまいか。而して土佐の仏教文化考察する場合は、伊予小松の法安寺を等閑に附せられん。更に土佐の古代文化を石器時代=金石併用時代=古墳時代と仏教文化と見合せば特別の事情のなき限りは、郷土研究も地理的考察を第一条件に置かなければならんかと考へる。(土佐史談第六拾五号)

編者注徳島県の学者田所眉東氏の土佐国分寺および尼寺説である。面白い立論をされているが、瓦の編年に問題がある。

物証だけを見れば飛鳥時代とされるようなものが、流布の時間を考えて白鳳期と判断されている。同じ様式のものでも、地方であるから畿内より50年程度繰り下げて評価をしているわけである。九州に至っては100年のずれを当てはめる場合さえあるようだ。それがさも正当に見えて、実際は土器編年のずれによって、編年の空白が生じる事例も見られる。南九州の成川式土器などはその典型的な例で、編年の空白を埋めるために修正案が出されたりもしている。

高知県における空白の5世紀問題も実は、"一元史観による地方の編年50年ずれ"が大きく影響しているのではないかと以前から考えている。

①比江廃寺説(南国市比江字土居屋敷)

②野中廃寺説(南国市野中字仁尾603)

國分尼寺〔古跡未知 續日本紀曰、天平十一年己卯、天皇ノ后光明皇后、六十余州ニ國分尼寺建立。〕龍按に、當郡篠原村〔坂折山前〕里人鐘楼堂といふ跡有、大成礎石残れり。寺号不知、唯鐘楼堂の跡也と云傳。此大成礎石を、文化四年土人砕きて皆田地に開きし也。此所より古瓦出る。予も拾いて藏めたり。其形國分寺并比江村より出る瓦と同し。按ニ、此鐘楼堂跡ハ古ヘの國分尼寺成へし。幽考に、高岡郡谷地山法華寺を宛て國分尼寺とする説、恐ハ不足。如何となれハ、其国府に建る故俗國府寺とも唱ふ、諸國も又同し。此國ハ長岡郡其國府也。篠原村ハ國分寺より南纔に一里を隔て、供に府たるへし。又淵岳志に云、國分村のホノキに今鐘楼堂・本堂なと云所あり、國分尼寺ならんや矣。此の説も又不審し。今篠原村を指スハ、田字を鐘楼堂と云、又古瓦を出〔国分寺よりも古瓦出る〕、郡も長岡なれハ國分尼寺の跡とすへきか、尚可考。

③谷地山法華寺説(土佐市谷地)

④笠ノ川西村説(南国市岡豊町笠ノ川)

『土佐史談269号』(土佐史談会、2018年11月)で「土佐国における国分尼寺ー建立地の歴史地理学的考察ー」と題する論考が朝倉慶景氏によって発表された。土佐国分尼寺比定地の最新説である。他県における国分尼寺の立地条件を検討した結果、共通して山際で川に囲まれたような場所であり、国府域から適当な距離の範囲であることが類推される。高知県でこの条件に合致する可能性の高い場所を探ったところ、土佐国分寺よりも西方の南国市岡豊町笠ノ川西村に辿りついた。地名遺称として「尼寺村」→「西村」との関連も見られる。

高知新聞の楠瀬記者からも指摘があったように、筑後国分尼寺跡も僧寺跡の北約200mの西村地区に推定されており、「西」は「尼寺」の転訛ともいわれる。今後、国分尼寺比定地から古瓦が出土するかどうかが注目点となる。

以上、土佐国分尼寺について4つの説を紹介した。ところで、741年に出された聖武天皇のいわゆる「国分寺建立の詔」には「国分寺」という言葉が1回も出てこない。それは詔が出された時点において、既に国府寺のような先行する寺院が多く存在したためではないかと考えられる。大半はそのような古代寺院が国分寺や国分尼寺に転用された可能性も見過ごせない。土佐における国分尼寺研究もそういった視点を持って、再度考察していく必要があるかもしれない。

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。