天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行(『皆山集①』P358)

装剣備考ニ云 万宝全書銘盡ニ神息上元明天皇御宇和銅の比豊前国宇佐宮社僧と云々鍛冶備考ニハ大同中と云「大同ハ平城天皇の御宇なり」又豊後国高田に文明比戯れに二字銘打しありと古刀銘集録に見ゆ

ここには『装剣備考』『古刀銘集録』など、江戸期の文献が見える。簡単に要約すると、『万宝全書銘盡』に「神息」というのは和銅年間(708〜715年)頃の豊前国宇佐八幡宮の社僧だといい、『鍛冶備考』には大同年間(806〜810年)頃の刀工とある。豊後高田に文明年間(1469〜1487年)頃、戯れに「神息」の二字を銘打したものがあると『古刀銘集録』に見える。

「ああ、やっぱり戦国時代頃に伝説上の刀工を模して偽造された物だったのか」と落胆されたかもしれない。しかし、即断するのは待ってほしい。

シュミレーションゲーム『刀剣乱舞』の流行により、世はまさに刀剣ブーム到来を告げ、「刀剣女子」という流行語まで生み出した。刀剣を展示するイベントも様々な場所で開催された。また、失われた名刀を復活させる事業にも多くの寄付金が寄せられたという。 潮江天満宮の宝刀は「平身作り中直刀」とある。実物を専門家に鑑定してもらうのが一番だが、現存しているかどうか、定かではない。

だが、一般的に知られていることはある。「平身作り」というのは、平面で鎬(しのぎ)筋のない平造りのことだろうか。「直刀」とは、刀身に反りのない真っ直ぐな形のもので、平安時代中期以前のものはこの形となり、それ以降の刀身には鎬があり反りをもった形状になる。

そうなると、朱鳥二年(687年)という年代に合致する。『皆山集①』の記述によると、潮江天満宮の宝刀は、古墳時代から平安初期にかけて造られていた刀剣と同じ形式だったのである。

「ああ、やっぱり戦国時代頃に伝説上の刀工を模して偽造された物だったのか」と落胆されたかもしれない。しかし、即断するのは待ってほしい。

| ▲アニメ『刀剣乱舞-花丸-』より |

シュミレーションゲーム『刀剣乱舞』の流行により、世はまさに刀剣ブーム到来を告げ、「刀剣女子」という流行語まで生み出した。刀剣を展示するイベントも様々な場所で開催された。また、失われた名刀を復活させる事業にも多くの寄付金が寄せられたという。

だが、一般的に知られていることはある。「平身作り」というのは、平面で鎬(しのぎ)筋のない平造りのことだろうか。「直刀」とは、刀身に反りのない真っ直ぐな形のもので、平安時代中期以前のものはこの形となり、それ以降の刀身には鎬があり反りをもった形状になる。

| ▲国宝「金銅荘環頭大刀」レプリカ |

そうなると、朱鳥二年(687年)という年代に合致する。『皆山集①』の記述によると、潮江天満宮の宝刀は、古墳時代から平安初期にかけて造られていた刀剣と同じ形式だったのである。

PR

『皆山集①』潮江村の天満宮(現在の潮江天満宮、高知市天神町19-20)の項に次のような記述がある。「朱鳥二年(687年)」という九州年号が刻まれているというのだ。

「御剣銘に朱鳥二年八月北 神息とみゆ」(P356)

「天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行」(P358)

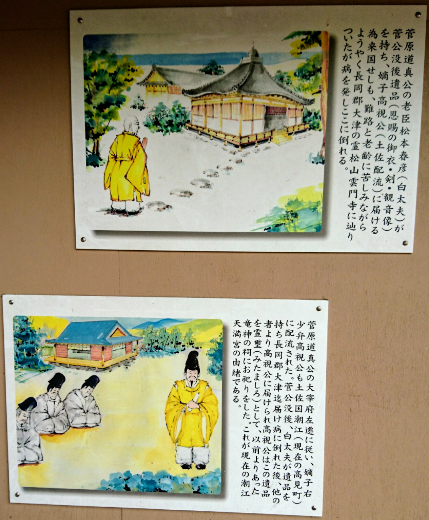

この宝刀については、以前当ブログでも紹介し、潮江天満宮の宮司さんにも直接質問したことがある。菅原道真の遺品を長男高視に届けるために土佐国へ来たという白太夫(渡会春彦)について研究発表もされている方であったが、宝刀に関しては全くご存知ないようであった。てっきり潮江天満宮の御神体とばかり思い込んでいたが、勘違いだったのだろうか。『皆山集』に記載されている旨はお伝えしておいた。

「御剣銘に朱鳥二年八月北 神息とみゆ」(P356)

「天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行」(P358)

この宝刀については、以前当ブログでも紹介し、潮江天満宮の宮司さんにも直接質問したことがある。菅原道真の遺品を長男高視に届けるために土佐国へ来たという白太夫(渡会春彦)について研究発表もされている方であったが、宝刀に関しては全くご存知ないようであった。てっきり潮江天満宮の御神体とばかり思い込んでいたが、勘違いだったのだろうか。『皆山集』に記載されている旨はお伝えしておいた。

潮江天満宮の宮司は代々宮地家が継承してきたが、今の宮司さんは宮地姓ではない。『皆山集』の編者・松野尾章行氏に宝刀を見せたという宮地堅磐(みやぢかきわ、1852-1904年)氏は当時の潮江天満宮の神主であり、神仙界で見聞したことを『異境備忘録』として記録している。

父・宮地常磐(みやぢときわ、1819―1890年)氏もまた潮江天満宮の神主を務め、鹿持雅澄の鹿門十哲の一人でもあり、数々の著作を残している。件の宝刀は宮司世襲家の宮地家に伝承されていた物であろうか。

宮地家については、ブログの大先輩であるひまわり乳業「今日のにっこりひまわり」から、関連する内容を少し引用させていただく。

宮地家については、ブログの大先輩であるひまわり乳業「今日のにっこりひまわり」から、関連する内容を少し引用させていただく。

太宰府で菅原道真公が失意のうちに亡くなり、その遺品を、白太夫さんが土佐まで運んできました。土佐に左遷されちょった嫡男、菅原高視さんに届けるべく。しかし、大津までやって来たところで急死。遺品は、高視さんのもとへ届けられました。

その遺品を祀って天満宮としたのが、地元の宮地さん。で、代々、宮地さんが、潮江天満宮の宮司さんをつとめるようになった、ということ。筒上山頂の説明板によりますれば、宮地家は、日本武尊の第四王子、建貝王からでた名門で、白雉年間(7世紀)に、宮地信勝が山城国から土佐へ移住。その子孫が、菅原道真公を祀った、ということ。(「今日のにっこりひまわり」2014/06/15より)

疑問とされる部分がないこともないが、宮地家は歴史的に由緒ある家柄のようである。幕末に宮司を務めた宮地常磐氏は、お告げにより手箱山(筒上山)に大山祇神社をはじめ十三社を鎮祀したそうで、潮江天満宮の境内社としても大山祇神社が祀られている。

さらにその先祖とされる宮地信勝が山城国から土佐へ移住したのが白雉年間(7世紀)であれば、ほぼ同時代の「朱鳥二年」に造られた宝刀があったとしても、つじつまは合う。

しかし、家系図だけでは根拠としては不十分である。違った角度からの検証が必要となってくるだろう。

さらにその先祖とされる宮地信勝が山城国から土佐へ移住したのが白雉年間(7世紀)であれば、ほぼ同時代の「朱鳥二年」に造られた宝刀があったとしても、つじつまは合う。

しかし、家系図だけでは根拠としては不十分である。違った角度からの検証が必要となってくるだろう。

前回「高良玉垂命=武内宿禰」説は成立しないということを言った。それを裏付けるように、高良神は京都の石清水八幡宮では七社(宝前三所・武内・若宮・若宮殿・高良)のひとつであり、「八幡神垂迹曼荼羅」には高良と武内は別々に描かれているのである。本地を大勢至菩薩あるいは龍樹菩薩とし、承安元年(一一七一)五月、公家のおんため建春門院(平滋子)当宮七社の御本地を顕わされ、勢至を用いると記されている(「宮寺縁事抄第一末」)。

高良玉垂命はもともと女性神と言いながら、曼荼羅には男性の臣下のように描かれているではないかという反論があるかもしれない。そこには神仏習合の思想と「高良玉垂命=籐大臣」説の影響を受けたものとの印象を受ける。さらに中世以降は謡曲『弓八幡』『放生会』などに描かれた武神として武内宿禰と結び付けられた男性格として捉えられる一方、神功皇后と関連づけられた女性格としてのイメージも引き継がれていった。

このような男性神でもあり女性神でもあるような両性が融合したような印象はどこから来たのだろうか。

それを解くカギが『日本書紀』神功皇后紀の七支刀献上記事と石上神社の七支刀銘文にある。正木裕氏の論考「神功皇后と俾弥呼ら四人の筑紫の女王たち」(『古代に真実を求めて』第23集)によると、「石上神社の七支刀」は百済王から倭国女王「旨」に贈られたものであり、倭王旨こそ初代高良玉垂命なのだと比定している。

◎石上神社の七支刀銘文(表)泰(和)四年(*己巳三六九)五月一六日丙午正陽造百練□七支刀出辟百兵宜供供(侯)王(裏)先世以来未有此刀百濟(王)世□奇生聖音故為倭王旨造(傳示後)世

高良玉垂命の369年の三瀦遷都を祝すため百済は刀を「倭王旨の為に造」り、七か国平定に因んで七支刀という形状にしたというのだ。

その後、倭の五王が活躍した時代へと移る。朝鮮半島南部をめぐる外交・軍事上の立場を有利にするため、5世紀初めから約1世紀近くのあいだ、『宋書』倭国伝に讃・珍・済・興・武と記された倭の五王があいついで中国の南朝(420~589)に朝貢している。

高校の日本史の教科書『詳説日本史』(山川出版社)では「『宋書』倭国伝に記されている倭の五王のうち、済とその子である興と武については『古事記』『日本書紀』にみられる允恭とその子の安康・雄略の各天皇に当てることにほとんどの異論はないが、讃には応神・仁徳・履中天皇を当てる諸説があり、珍についても仁徳・反正天皇を当てる2説がある」との説明がなされている。だが、近畿天皇家に比定しようとすると何れの説においても必ず矛盾が生じ、『宋書』倭国伝との整合性はとれない。

しかし、玉垂命を九州王朝の天子=倭王「旨」とすれば、年代・血縁関係も矛盾なく説明できるのだという。玉垂命には「九躰皇子」がいた。

(1)斯礼賀志命神

(2)朝日豊盛命神

(3)暮日豊盛命神

(4)渕志命神

(5)谿上命神

(6)那男美命神

(7)坂本命神

(8)安子奇命神

(9)安楽応宝秘命神

『高良社大祝旧記抜書』(元禄一五年成立)によれば、長男斯礼賀志命は朝廷に臣として仕え、次男朝日豊盛命は高良山高牟礼で筑紫を守護し、その子孫が累代続くとある。

◎九州王朝:玉垂命(~389)――長男斯礼賀志(390~)――次男朝日豊盛――(この系統が継ぐ)

朝貢記事の年代と続柄からすると「讃」は斯礼賀志命であり、「珍」は朝日豊盛命に対応する。すなわち、謎とされてきた「倭の五王」は、実は九州王朝の王であり、高良大社に祀られた高良玉垂命の後孫「九躰皇子」の血筋であったというのだ。

初代玉垂命は女王、2代目以降は倭の五王に代表される男王――よって高良玉垂命は女性神でもあり男性神でもある――こうして、九州王朝宗廟の神様として祀られるようになっていったのである。

初代玉垂命は女王、2代目以降は倭の五王に代表される男王――よって高良玉垂命は女性神でもあり男性神でもある――こうして、九州王朝宗廟の神様として祀られるようになっていったのである。

巷では「卑弥呼=神功皇后」説が出回っているようだが、これは『日本書紀』の編纂者の思惑に見事にはまったものだと言える。

『日本書紀』神功皇后摂政三九年(239)是年、太歳己未魏志に云はく、明帝の景初三年(239)六月、倭の女王大夫難斗米等を遣して、郡に詣りて、天子に詣らむことを求めて朝献す。四〇年(240)魏志に云はく、正始の元年(240)に、建忠校尉梯携等を遣して、詔書・印綬を奉りて、倭国に詣らしむ。四三年(243)魏志に云はく、正始の四年(243)、倭王、復使大夫伊声者・掖耶約等八人を遣して上献す。

確かに邪馬壹国女王・卑弥呼が魏に使者を送ったことなどが、『魏志倭人伝』の引用の形で『日本書紀』「神功皇后紀」の中に説明書きされている。しかし、それだけではなく壹與の業績までも含まれている。さらには三韓征伐の説話が盛り込まれていることなど、神功皇后がスーパーウーマンのように描かれている。だが、倭国が朝鮮半島へ派兵するのは四世紀以降のことであり、三世紀の卑弥呼や壹與とは時代を異にする。

古田史学の会事務局長・正木裕氏によると、四世紀の事件を神功紀では二運・120年繰り上げて記載しているというのだ。例えば、『三国史記』で375年とされる肖古王薨去記事は『日本書紀』では255年(神功五五年、乙亥)とされ、『三国史記』で384年の貴須王薨・枕流王即位去記事が『日本書紀』では264年(神功六四年、甲申)になっている。

『日本書紀』の編者はなぜ、このように強引なパッチワークのごとき編集をしたのだろうか。大和朝廷内の女性天皇は限られている。神功皇后でさえ天皇であったかどうか疑問視されている。けれども、海外の史書には卑弥呼・壹與など倭国女王の事績が記録されている。これは動かせない。一方、同時代における大和朝廷内の女性天皇がいないので、この矛盾を埋め、倭国(九州王朝)が行った外交政策までも大和朝廷の事績とするために「神功皇后紀」を置かざるを得なかったのである。

それでは「三韓征伐」と呼ばれる韓半島征伐譚が本来四世紀中葉の出来事であるにもかかわらず、120年繰り上げて「神功皇后紀」に取り込まれたとするなら、本来の中心人物は誰だったのであろうか。神功皇后に擬せられたということは、これもまた九州王朝内における女帝であったと推測される。その人物こそが筑後国一宮・高良大社の御祭神「高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)」であったというのだ。

前振りが長くなってしまったが、やっと高良神社の謎に迫る話になってきた。正木裕氏の論考「神功皇后と俾弥呼ら四人の筑紫の女王たち」(『古代に真実を求めて』第23集)によると、「大善寺玉垂宮の由緒書で、『祭神』の高良玉垂命は仁徳五五年(三六七)に筑後三瀦に来て、五六年(三六八)に賊徒を退治。五七年(三六九)に三瀦大善寺に宮を造営し筑紫を治め、七八年(三九〇)に三瀦で没したと記される。そして『書紀』に記す神功皇后の半島の『七か国平定』の実年は玉垂命の由緒と一致している」というのだ。

また、『筑後国神名帳』に「玉垂姫神」、『袖下抄』に「高良山と申す處に玉垂の姫はますなり」とあるように高良玉垂命はもともと女性神なのだという。このことからも「高良玉垂命=武内宿禰」説が成立しないことは明白である。それならば、女性神として高良大社に祀られた高良玉垂命とは、一体どのような人物だったのだろうか。この点についても、さらにアプローチしていきたい。

大学時代、学生新聞の編集をしていたK先輩は名文家であった。受験勉強のために新聞のコラムを読み、見返すことなく四百字詰め原稿用紙に要約する練習をしたと言っていた。その先輩は「世の中では『源氏物語』を日本を代表する古典文学のようにもてはやす風潮があるが、『平家物語』こそ、日本文学の最高傑作である」といった趣旨の話をしたことがあった。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵におなじ。(『平家物語』第一巻「祇園精舎」より)仏教的無常観に貫かれ、栄華を極めた平家が最後には源氏の討伐軍により、屋島の戦い・壇ノ浦の戦いを経て滅亡していく運命を描いた『平家物語』。

古代九州王朝の終末もまさに同様であった。倭国民を徴兵し、朝鮮半島にまで覇権を伸ばそうとした九州王朝が、白村江の戦いで大打撃を受け、大和朝廷にとって代わられたことは「奢れる人も久からず」という歴史の趨勢なのかも知れない。

それはさておき、安徳天皇は壇ノ浦で二位の尼(平清盛の正妻・時子)に抱かれて、入水して果てたとされている。これに反して安徳天皇が生きていたとする伝承は数多くあるが、中でも宇佐神宮の宮司家・宇佐家の伝承に関しては興味を惹かれるものがあった。

『宇佐家伝承 古伝が語る古代史』(宇佐公康著、昭和62年)によると、都落ちして大宰府にくだっていた安徳天皇が、源氏方に加担していた緒方惟栄の圧迫を受け宇佐神宮宮司・公通の館に逃げ込み、一時ここを皇居と定めた。この時に公通は、宇佐神宮にて斎戒沐浴・断食して七日七夜祈ったところ神託を得た。それは嫡男・公仲を安徳天皇の身代わりとして、天皇を守護し奉れというものだった。

こうして天皇は宇佐に残り、身代わりの公仲が安徳天皇として讃岐の屋島に移った。この後、平家は山陽道を制圧し勢いを盛り返したが、義経が下向して参戦した事により、たちまち劣勢になり壇ノ浦で滅びることになる。こうして宇佐公仲は、天皇の身代わりとして二位の尼と共に壇ノ浦で海の藻屑となった。替え玉作戦としては成功かもしれないが、8歳ほどの我が子を犠牲にした忠誠心はいかばかりであったろうか。

一方、安徳天皇は30年ほど遁世し、公通の先妻の子公房の庇護を受けていたが、やがて宮司職を譲られた。この後、宇佐神宮の宮司職は安徳天皇の子孫が勤めたという。宇佐公仲となった安徳は、宇佐家の系図上では公通の孫となっている。

似たような話が『旧約聖書』の中にもある。「歴代志下」22~23章に書かれた王アハジヤの子ヨアシと祭司エホヤダの子ゼカリヤの物語である。

アハジヤの母アタリヤは自ら王となり、王子をことごとく殺して、ユダ家の血筋を絶やそうと図った。しかし、生まれたばかりの幼児ヨアシだけは難を逃れ、神の宮に6年間かくまわれて育った。7年目に祭司エホヤダはクーデターを起こし、ヨアシに油を注いで王とした。

聖書には明確には書かれていないが、このとき万が一、失敗して王子が殺される可能性もあったので、祭司エホヤダはわが子ゼカリヤをヨアシの替え玉として擁立したという説がある。まさしく、宇佐宮司家のとった行動と同じであったというのだ。アメリカの作家マーク・トゥエィン(1835-1910年)の小説『王子と乞食』は、王子と乞食が互いに服を交換し入れ替わる物語であるが、『聖書』からヒントを得たとも言われている。

その後、ダビデ王の血統は祭司ゼカリヤの家系の中で守られ、イエスの時代に祭司長ザカリヤの家門へと連なっているという。この説には20年以上前に出合ったのだが、残念ながらその出典を示すことができない。先行研究があったことだけ明示しておく。

その後、ダビデ王の血統は祭司ゼカリヤの家系の中で守られ、イエスの時代に祭司長ザカリヤの家門へと連なっているという。この説には20年以上前に出合ったのだが、残念ながらその出典を示すことができない。先行研究があったことだけ明示しておく。

古田史学論集 第二十三集が2020年3月30日に発売された。今回のタイトルは 『「古事記」「日本書紀」千三百年の孤独―消えた古代王朝―』である。『日本書紀』を読もうとすると頭が痛くなるという人もいるようだが、権力闘争の血なまぐさい歴史を綴っているため、読んでいて重たくなる感覚は分からないでもない。

学会では日本の正史として必ず引き合いに出される『日本書紀』であるが、あくまでも勝者である大和朝廷の正統性を主張するためのイデオロギーの書であるという史料的性格を無視して、そこに書かれていることが客観的事実であるかのごとく無批判に信じ込むことは学問的ではない。大和朝廷に先立つ日本列島の代表王朝の存在を前提とする古田武彦氏の多元史観に基づく史料批判により『古事記』『日本書紀』の中に失われた九州王朝(倭国)の痕跡を探り出し、真実の古代史像を明らかにすることが本書の目指すところである。

そのような視点なくして、記紀の字面だけ追っていても、背後の真実は見えてこない。そういった意味で、古田史学が登場するまでは『古事記』『日本書紀』を真に理解する者は存在しなかったと言っても過言ではなかろう。まさに1300年の孤独であった。

学会では日本の正史として必ず引き合いに出される『日本書紀』であるが、あくまでも勝者である大和朝廷の正統性を主張するためのイデオロギーの書であるという史料的性格を無視して、そこに書かれていることが客観的事実であるかのごとく無批判に信じ込むことは学問的ではない。大和朝廷に先立つ日本列島の代表王朝の存在を前提とする古田武彦氏の多元史観に基づく史料批判により『古事記』『日本書紀』の中に失われた九州王朝(倭国)の痕跡を探り出し、真実の古代史像を明らかにすることが本書の目指すところである。

そのような視点なくして、記紀の字面だけ追っていても、背後の真実は見えてこない。そういった意味で、古田史学が登場するまでは『古事記』『日本書紀』を真に理解する者は存在しなかったと言っても過言ではなかろう。まさに1300年の孤独であった。

同じことは『聖書』についても言える。『聖書』を神からの啓示の書として神聖視するあまり、聖句の裏に隠された真実を理解する者はいなかった。例えば「マタイによる福音書」第11章11節に、イエスが次のように語られた内容がある。

あなたがたによく言っておく。女の産んだ者の中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起らなかった。しかし、天国で最も小さい者も、彼よりは大きい。

とりわけ聖職者であればなおさら、バプテスマのヨハネを信仰的な人物と信じて止まないため、後半部分の「しかし、天国で最も小さい者も、彼よりは大きい」の意味を理解できなかった。いわば『聖書』2000年の孤独である。クリスチャンたちの意に反して、バプテスマのヨハネが失敗したことをイエスは明言していたのである。

さて、『古代に真実を求めて』シリーズ、今回の内容を目次で紹介しておこう。先だってより言及している『日本書紀』α群・β群についての谷川清隆氏の論稿にも注目である。

目次

巻頭言 『日本書紀』に息づく九州王朝[古賀達也]

特集 『古事記』『日本書紀』千三百年の孤独――消えた古代王朝

『日本書紀』をわたしたちはどう読めばいいのか[茂山憲史]

『記・紀』の「天」地名[新保髙之]

「海幸・山幸神話」と「隼人」の反乱[正木裕]

神武東征譚に転用された天孫降臨神話[古賀達也]

神功皇后と俾弥呼ら四人の筑紫の女王たち[正木裕]

継体と「磐井の乱」の真実[正木裕]

聖徳太子は九州王朝に実在した――十七条憲法の分析より[服部静尚]

天文記事から見える倭の天群の人々・地群の人々――七世紀の二つの権力[谷川清隆]

「大化」「白雉」「朱鳥」を改元した王朝[古賀達也]

白村江を戦った倭人――『日本書紀』の天群・地群と新羅外交[谷川清隆]

『旧唐書』と『日本書紀』――封禅の儀に参列した「筑紫君薩野馬」[正木裕]

壬申の乱と倭京[服部静尚]

コラム①『古事記』千三百年の孤独

コラム②『古事記』『日本書紀』の「倭国」と「日本国」

コラム③二つの漢風諡号「皇極」「斉明」

コラム④『日本書紀』は隠していない――近畿天皇家は九州にあった別の王朝の分家である

一般論文

なぜ蛇は神なのか? どうしてヤマタノオロチは切られるのか?[大原重雄]

伊都国の代々の王とは――「世有王」の新解釈[野田利郎]

対馬「天道法師」伝承の復元――改変型九州年号の史料批判[古賀達也]

『日本書紀』十二年後差と大化の改新[日野智貴]

コラム⑤鬯(暢)草とは何か

付録 古田史学の会・会則

「古田史学の会」全国世話人・地域の会 名簿

編集後記

『日本書紀』の各巻には、①正格漢文で書かれたα群(巻14~21、24~27)、②倭習漢文で書かれたβ群(巻1~13、22~23、28~29)、③それ以外(巻30)があることが最近の研究で分かってきている。とりあえず、巻ごとに[α][β]を付けてみた。

『日本書紀』αβリスト

[β] 巻01/神代上[β] 巻02/神代下

[β] 巻03/神武天皇(50年ごろか)

[β] 巻04/綏靖、安寧、懿徳、孝昭、孝安、孝霊、孝元、開化天皇

[β] 巻05/崇神天皇(210年ごろか)

[β] 巻06/垂仁天皇(250年ごろか)

[β] 巻07/景行天皇(300年ごろか)、成務天皇

[β] 巻08/仲哀天皇

[β] 巻09/神功皇后(350年ごろか)

[β] 巻10/応神天皇(400年ごろか)

[β] 巻11/仁徳天皇(420年ごろか)

[β] 巻12/履中、反正天皇

[β] 巻13/允恭、安康天皇

[α] 巻14/雄略天皇(480年ごろか)

[α] 巻15/清寧、顕宗、仁賢天皇

[α] 巻16/武烈天皇(500年ごろか)

[α] 巻17/継体天皇(507-531年)

[α] 巻18/安閑(531-535年)、宣化天皇(535-539年)

[α] 巻19/欽明天皇(539-571年)

[α] 巻19/欽明天皇(539-571年)

[α] 巻20/敏達天皇(572-585年)

[α] 巻21/用明(585-587年)、崇峻天皇(587-592年)

[β] 巻22/推古天皇(592-628年)

[β] 巻23/舒明天皇(629-641年)

[α] 巻24/皇極天皇(642-645年)

[α] 巻25/孝徳天皇(645-654年)

[α] 巻26/斉明天皇(655-661年)

[α] 巻27/天智天皇(661-671年)

[β] 巻28/天武天皇(673-686年)

[β] 巻29/同上

他 巻30/持統天皇(686-697年)

▲タイトルや各天皇の即位年代は、「日本書紀、全文検索」のサイトを参照しており、「継体天皇以降は通常のものですが、それ以前については、イメージをつかむために便宜的に設定したものに過ぎません(根拠なし)」とのこと。

様々な検索結果等をグラフにしてみることは大変有益であるが、今後αβ付きのデータにしてもらえると、より参考になるのではないかと感じる。α群とβ群では作者が違うとされているので、最先端の『日本書紀』研究において、α群・β群の差異を考慮しないのは片手落ちになる可能性大だ。

例えば、『肥さんの夢ブログ』で紹介された「蝦夷」検索結果にαβを付けてみたら、次のような感じになる。α群・β群で大きく違いが出るのか、あるいはほとんど影響が見られないのか。

例えば、『肥さんの夢ブログ』で紹介された「蝦夷」検索結果にαβを付けてみたら、次のような感じになる。α群・β群で大きく違いが出るのか、あるいはほとんど影響が見られないのか。

「蝦夷」検索結果

β 神武

β 綏靖

β 安寧

β 懿徳

β 孝昭

β 孝安

β 孝霊

β 孝元

β 開化

β 崇神

β 垂仁

β 景行・成務 ●●●●●●●●●● ●●●● 14

β 仲哀 0

β 神功 0

β 応神 ●● 2

β 仁徳 ●●●● 4

β 履中・反正 0

β 允恭・安康 0

α 雄略 ●●● 3

α 清寧・顕宗・仁賢 0

α 武烈 0

α 継体 ●●● 3

α 安康・宣化 ● 1

α 欽明 ● 1

α 敏達 ●●● 3

α 用明 ● 1

α 崇峻 0

β 推古 0

β 舒明 ●●●●●● 6

α 皇極 ●●●●●●●●●● ● 11

α 孝徳 ●●● 3

α 斉明 ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●● 32

α 天智 ●● 2

β 天武 ●● 2

他 持統 ●●●●●●●● 8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「蝦夷」という言葉はα群に60件、β群に28件、その他8件であった。このようなデータを集めることで、α群・β群の史料としての特徴が浮かび上がってくるのではないだろうか。

とりわけ、α群ーー地群の人々(大和朝廷)によるもの、β群ーー天群の人々(九州王朝)によるものとする谷川清隆氏の仮説が成立するのか、どうなのか。検証を深めていく必要がありそうだ。

以前にも、"高良神社余話ーーどう読む? 「こうら」 or 「たから」"と題して、「高良」をどう読むかを話題にしたことがあった。沖縄ではやっぱり「たから」と読むようだ。

『日本の名家・旧家』(森岡浩著、2017年)を見ると、慶留間島の旧家として高良(たから)家があった。土佐国に琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が『南路志3』に登場しており、もしかしたら船頭職・高良家との繋がりがありそうだ。

また、沖縄県には那覇市立高良(たから)小学校(那覇市高良2-12-1)もあった。沖縄都市モノレール(ゆいレール)の赤嶺駅から少し南に行ったあたりが高良(たから)地区で、豊見城市との市境あたりまで高良1~3丁目が広がっている。高良1丁目の丘の上、高良全体を見下ろせる場所に高良公園がある。中でも、丘の頂上は「高良之殿」という拝所になっているそうだ。

問題は沖縄県の「たから」と読む高良姓および高良地名が、九州島内の「こうら」と読まれる高良姓や高良大社などと繋がりがあるのか、それともまったく語源を異にするのか。『日本の名家・旧家』(森岡浩著、2017年)を見ると、慶留間島の旧家として高良(たから)家があった。土佐国に琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が『南路志3』に登場しており、もしかしたら船頭職・高良家との繋がりがありそうだ。

高良家 たから

慶留間島の旧家。琉球王朝末期の進貢船の船頭職を務めた仲村渠雲上が、中国貿易で財を成した。明治初期に建てられた同家住宅は、大正時代に赤瓦葺きとなり、昭和六三年(一九八八)に国指定重要文化財となった。(『日本の名家・旧家』より)

また、沖縄県には那覇市立高良(たから)小学校(那覇市高良2-12-1)もあった。沖縄都市モノレール(ゆいレール)の赤嶺駅から少し南に行ったあたりが高良(たから)地区で、豊見城市との市境あたりまで高良1~3丁目が広がっている。高良1丁目の丘の上、高良全体を見下ろせる場所に高良公園がある。中でも、丘の頂上は「高良之殿」という拝所になっているそうだ。

『日本姓氏語源辞典』によると「タカラ 【高良】」については、次のように記述されている。

①沖縄県那覇市高良発祥。琉球王国時代から記録のある地名。地名は「多嘉良」とも表記した。琉球音もタカラ。

どちらも歴史が古く、追求してみたいところだが、今のところ手掛かりが不十分である。さらに徳島県に多家良町上宝(たからちょうかみだから)といった地名もあって、調べてみると面白そうだ。②福岡県久留米市北野町高良(コウラ)発祥。江戸時代から記録のある地名。福岡県ではコウラが主流。

"『芸西村史』に見る坂本神社の式内社論争"以来、坂本神社の件はずっと解決されない宿題であった。高知県においては、安芸郡奈半利町の延喜式内社である坂本神社の祭神は、通説では建日臣の後裔坂本臣と、その同族たる布師臣が、その祖葛城襲津彦命を祭神として祀ったものとされている。

これは後付けの解釈で、筑後国一宮・高良大社の祭神・高良玉垂命の九躰皇子の一人である坂本命が本来の祭神なのではないかとの仮説を温めできた。実際に九州における坂本神社では坂本命を祭神とするところが多い。

けれども、全国的に見ると祭神はまちまちで、由緒不明の祭神が再解釈されて置き換わった可能性があるかもしれないが、仮説自体の妥当性に疑問が持たれる。

そんな折、『古代東山道の研究』(1961年)などで知られる一志茂樹氏の研究に触れ、新たな視点を与えられた。氏は「大和朝による古代越地方開発の新局面を探し得て(一)―東日本に創置された越後城存在の意義を匡す―」(『信濃』昭和51年10月号か?)の中で、次のように言及している。

高知県には残念ながら坂本郷は存在しないが、坂本神社なら数多くある。冒頭で触れた延喜式内社坂本神社(現在は多気・坂本神社として合祀)については、718年開設の阿波経由の官道で、まさに野根山街道の麓に鎮座している。

他方西の端、愛媛県と接する宿毛市にも坂本神社(宿毛市坂本八ケ森)が存在している。祭神は 阿遅須伎高彦根命、 大己貴神、聖神、豊玉毘古命、大山津見神、須佐之男命、不詳の七座とされ、誰を祀るかよりも、伊予国との国境に祀ることに意義があったようにも感じられる。

他にも県内には①南国市才谷や②吾川郡いの町勝賀瀬、③安芸郡芸西村和食などに坂本神社が鎮座している。

①については坂本龍馬の先祖が祀られている墓所として有名であり、検討対象から外すべきとも考えたが、土佐国府跡の北方に位置し、もしかしたら796年以後の北山越えの古代官道にルーツがあるかもしれないので、要検討としておく。

②の坂本神社は現地調査にも行ったが、どう判断するか決め手に欠ける。近くに庵木瓜紋の家紋を持つ伊藤家の若宮神社が祀られていたので、関連があるかとも思ったが、詳しい話までは聞くことができなかった。

③は金岡山の宇佐八幡宮の境内社である。元は別の場所にあったものが合祀され、式内社論争にもなった神社である。同じく境内社として高良神社があることから考察すると、芸西村の坂本神社は高良玉垂命の九躰皇子・坂本命を祀る九州タイプとするのが妥当であろうか。

県外に目を向けると、坂本神社はすぐに10社以上見つかった。中には延喜式内社もあり、一志博士の指摘通り、古代官道と関連付けられる歴史的な神社もいくつか見られる。

古代官道上にある「みさか」峠と御坂郷、坂本郷と坂本神社、さらには「オオサカ」峠など、多くのヒントを与えられて、古代官道研究がますます面白くなりそうである。

これは後付けの解釈で、筑後国一宮・高良大社の祭神・高良玉垂命の九躰皇子の一人である坂本命が本来の祭神なのではないかとの仮説を温めできた。実際に九州における坂本神社では坂本命を祭神とするところが多い。

けれども、全国的に見ると祭神はまちまちで、由緒不明の祭神が再解釈されて置き換わった可能性があるかもしれないが、仮説自体の妥当性に疑問が持たれる。

そんな折、『古代東山道の研究』(1961年)などで知られる一志茂樹氏の研究に触れ、新たな視点を与えられた。氏は「大和朝による古代越地方開発の新局面を探し得て(一)―東日本に創置された越後城存在の意義を匡す―」(『信濃』昭和51年10月号か?)の中で、次のように言及している。

おそらく、「みさか」の称呼をもつ峠は、全国で30箇処前後はあらうか。なほ、『和名抄』が武蔵国横見郡・備後国神石郡・筑前国穂波郡に御坂郷を載せてゐることは、注目すべきで、これら三郷は、いづれも古代の重要な路線途上の「みさか」の麓に位置してをりそれらが一郡をなしていることは、同抄が載せてゐる坂本郷の所在例(全国で一三郷)と合わせみ、さらに「みさか」の麓の坂本神社の所在例(『延喜式』その他)を勘案して考察したとき、その重要度の比重は容易に理解し得るであらう。古代の重要な路線途上、すなわち古代官道上に「みさか」峠や御坂郷があり、その麓には坂本郷や坂本神社が所在すると指摘しているのだ。『倭名類聚抄』に坂本郷が本当に13郷もあるのか半信半疑であったが、調べてみると確かに存在している。以下にリストを紹介しておく。

これらが古代官道と関連付けられるかどうかは個々に検証していく必要があるが、詳しく調べることによって何がしかの共通点が見出せるかもしれない。日理郡坂本郷(宮城県)碓氷郡坂本郷(群馬県)埴生郡坂本郷(千葉県)恵奈郡坂本郷(岐阜県)浜名郡坂本郷(静岡県)高安郡坂本郷(大阪府)和泉郡坂本郷(大阪府)古市郡坂本郷(大阪府)

気多郡坂本郷(鳥取県)山田郡坂本郷(香川県)

刈田郡坂本郷(香川県)

鵜足郡坂本郷(香川県)

益城郡坂本郷(熊本県)

高知県には残念ながら坂本郷は存在しないが、坂本神社なら数多くある。冒頭で触れた延喜式内社坂本神社(現在は多気・坂本神社として合祀)については、718年開設の阿波経由の官道で、まさに野根山街道の麓に鎮座している。

他方西の端、愛媛県と接する宿毛市にも坂本神社(宿毛市坂本八ケ森)が存在している。祭神は 阿遅須伎高彦根命、 大己貴神、聖神、豊玉毘古命、大山津見神、須佐之男命、不詳の七座とされ、誰を祀るかよりも、伊予国との国境に祀ることに意義があったようにも感じられる。

他にも県内には①南国市才谷や②吾川郡いの町勝賀瀬、③安芸郡芸西村和食などに坂本神社が鎮座している。

①については坂本龍馬の先祖が祀られている墓所として有名であり、検討対象から外すべきとも考えたが、土佐国府跡の北方に位置し、もしかしたら796年以後の北山越えの古代官道にルーツがあるかもしれないので、要検討としておく。

②の坂本神社は現地調査にも行ったが、どう判断するか決め手に欠ける。近くに庵木瓜紋の家紋を持つ伊藤家の若宮神社が祀られていたので、関連があるかとも思ったが、詳しい話までは聞くことができなかった。

③は金岡山の宇佐八幡宮の境内社である。元は別の場所にあったものが合祀され、式内社論争にもなった神社である。同じく境内社として高良神社があることから考察すると、芸西村の坂本神社は高良玉垂命の九躰皇子・坂本命を祀る九州タイプとするのが妥当であろうか。

県外に目を向けると、坂本神社はすぐに10社以上見つかった。中には延喜式内社もあり、一志博士の指摘通り、古代官道と関連付けられる歴史的な神社もいくつか見られる。

古代官道上にある「みさか」峠と御坂郷、坂本郷と坂本神社、さらには「オオサカ」峠など、多くのヒントを与えられて、古代官道研究がますます面白くなりそうである。

前回までに、古代官道上には御坂峠や三坂峠などのような「みさか」地名が多く見られることを紹介した。それと共に、大坂峠や逢坂峠のような「オオサカ」地名が存在することも複数の研究者によって指摘されている。今回は南海道における「オオサカ」峠にスポットを当ててみたい。

大宝二年(702年)正月一〇日に「始めて紀伊国賀陁駅家を置く」(『続日本紀』)とある。『続日本紀』は『日本書紀』に比べるといくらか正直に書かれている印象を受ける。どういうことかと言うと、四国内の古代官道は7世紀には既に存在しているのに、8世紀になってから初めて、紀伊水道を畿内側から四国へ渡るための渡津地点となる駅家を設置したと記録されているのである。

大宝二年(702年)正月一〇日に「始めて紀伊国賀陁駅家を置く」(『続日本紀』)とある。『続日本紀』は『日本書紀』に比べるといくらか正直に書かれている印象を受ける。どういうことかと言うと、四国内の古代官道は7世紀には既に存在しているのに、8世紀になってから初めて、紀伊水道を畿内側から四国へ渡るための渡津地点となる駅家を設置したと記録されているのである。

これこそまさに倭国・九州王朝(Old)から日本国・近畿王朝(New)への政権交代が701年であったとする"ONライン"の存在を傍証する代表的事例である。その段階では九州王朝時代の官道がそのまま利用されていたので、土佐国へのルートは伊予国経由であった。

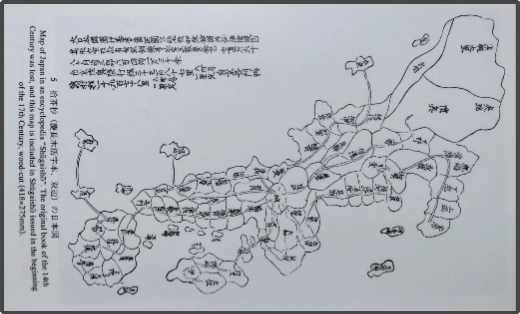

このことは奈良時代の僧侶・行基(ぎょうき)が作ったとされる古式の日本地図『行基図』にも読み取れる。四国内の街道が阿波、讃岐、伊予を経て土佐国へと連結している。土佐国・阿波国間のルートが開かれるのが718年であるから、『行基図』原型となる地図はそれ以前に作成された可能性さえ読み取ることができる。

余談になるが、九州は筑後国を中心としてその周囲を8国が取り囲むように描かれている。これは筑後国に天子がいて中央と四方八方合わせて九つの州を治めるという九州王朝のイデオロギーが反映された地図表記なのではないかと感じている。ついでながら、古代寺院に見られる八葉蓮花文軒丸瓦のデザインにも通じるものがあるのではないだろうか。

四国の初駅である阿波国石隈駅は鳴門市木津付近に、同郡頭駅は旧吉野川北岸の板野町小字郡頭付近に比定され、香川県東かがわ市引田町に比定される讃岐国引田駅へと続く(服部昌之「阿波国」藤岡謙二郎編『古代日本の交通路』Ⅲなど)。板野町から引田町に向かう途上、徳島県と香川県の県境に大坂峠がある。古代官道上に見られる「オオサカ」地名である。

このことは奈良時代の僧侶・行基(ぎょうき)が作ったとされる古式の日本地図『行基図』にも読み取れる。四国内の街道が阿波、讃岐、伊予を経て土佐国へと連結している。土佐国・阿波国間のルートが開かれるのが718年であるから、『行基図』原型となる地図はそれ以前に作成された可能性さえ読み取ることができる。

余談になるが、九州は筑後国を中心としてその周囲を8国が取り囲むように描かれている。これは筑後国に天子がいて中央と四方八方合わせて九つの州を治めるという九州王朝のイデオロギーが反映された地図表記なのではないかと感じている。ついでながら、古代寺院に見られる八葉蓮花文軒丸瓦のデザインにも通じるものがあるのではないだろうか。

四国の初駅である阿波国石隈駅は鳴門市木津付近に、同郡頭駅は旧吉野川北岸の板野町小字郡頭付近に比定され、香川県東かがわ市引田町に比定される讃岐国引田駅へと続く(服部昌之「阿波国」藤岡謙二郎編『古代日本の交通路』Ⅲなど)。板野町から引田町に向かう途上、徳島県と香川県の県境に大坂峠がある。古代官道上に見られる「オオサカ」地名である。

実は高知県内にも逢坂峠があって、これも同様に古代官道上に見られる「オオサカ」地名であるとすれば、土佐国の古代官道の推定に役立つはずだ。場所は高知市一宮、南国市の土佐国府跡から真西方向で、土佐神社(土佐国一宮)に行く途中の切通しである。718年以前の伊予国経由の古代官道がこの逢坂峠を通っていた可能性は高い。今後、発掘調査等で明らかになることを期待する。

残す課題は坂本神社と古代官道との関係である。全国的にも坂本神社はいくつか存在しているが、とりわけ高知県には複数の坂本神社が鎮座する。次回はそこにスポットを当ててみたい。

残す課題は坂本神社と古代官道との関係である。全国的にも坂本神社はいくつか存在しているが、とりわけ高知県には複数の坂本神社が鎮座する。次回はそこにスポットを当ててみたい。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ