新春講演会

風土記が秘した歴史

古代に真実を求めて第28集

『列島の古代と風土記』出版記念講演会

期日

『列島の古代と風土記』出版記念講演会

期日

2026年1月18日(日)

午後1時20分から午後5時まで

会場

大阪府茨木市文化・子育て複合施設

おにクル7階 第1・第2会議室

住所:大阪府茨木市駅前3丁目9-45

茨木市文化・子育て複合施設おにクルの交通アクセスはここから。

JR茨木駅・阪急茨木市駅から徒歩約約10分/茨木市役所隣接

講演 講演①

風土記は史実を語るのか?

ー天皇の巡幸伝説をめぐってー

講師 茨木美行氏(皇學館大学教授)

講演②

「多元史観」から見た風土記研究

〜「縣型(乙類)風土記」の成立時期

講師 谷本茂氏(雑誌「古代に真実を求めて」編集部)

講演③

『風土記』が拓く大和朝廷以前の歴史

講師 正木裕氏(元大阪府立大学理事・講師)

参加費 資料代1000円、大学生500円、高校生以下無料

主催

お問い合わせ 事務局 上田武 ☎080−5331−1507

主催/古田史学の会

協力/市民古代史の会・京都、古代大和史研究会、和泉史談会他

PR

古代に真実を求めて第28集『列島の古代と風土記』出版記念講演会が2025年10月26日(日)に東京文京区民センターで開催されることとなった。東京講演会のタイトルは「古代日本の王朝交代を語る」。講演者は都司嘉宣氏(元・東京大学地震研究所准教授)と正木裕氏(元・大阪府立大学理事・講師)。とりわけ古田武彦氏の『魏志倭人伝』における侏儒国に関する説を深掘りした「日本書紀の災害記事が示す王朝交代-- 倭人伝の侏儒国の位置」は注目される。

列島の古代と風土記 出版記念講演会

古代日本の王朝交代を語る

<期日>

2025年 10月26日(日)

開場午後1時 午後1時30分開会 午後4時30分閉会

<会場>

文京区民センター 2A会議室

交通アクセスはここから

住所:東京都文京区本郷4-15-14

<報告>

1,日本書紀の災害記事が示す王朝交代

-- 倭人伝の侏儒国の位置

都司嘉宣(元・東京大学地震研究所准教授)

2,『風土記』が拓く 大和朝廷以前の歴史

正木裕(元・大阪府立大学理事・講師)

<参加費>

1000円 定員200名

<問い合わせ>

主催/古田史学の会

協力/多元的古代研究会・古田武彦と古代史を研究する会

問い合わせ ☎075−251−1571(古賀)

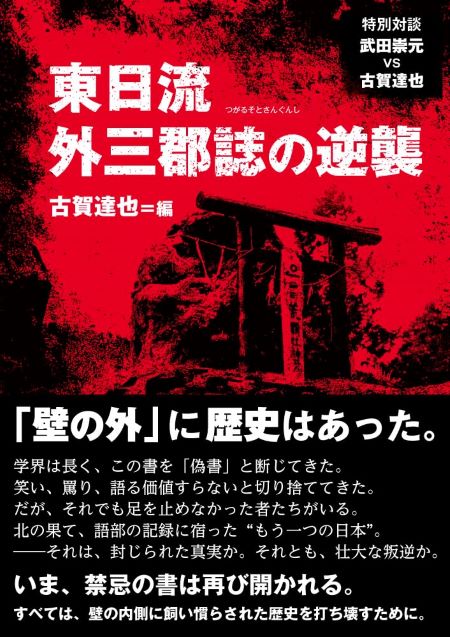

「後の者が先になり、先の者が後になる」(マタイによる福音書20章8節)との預言が実現した。本来の出版予定は『東日流外三郡誌の逆襲』が先であり、『非時香菓ー斉明天皇・天智天皇伝説ー』が後のはずであったが、順番が入れ替わった。いずれも待ちに待った書籍である。

『東日流外三郡誌の逆襲』

1990年代、『東日流外三郡誌』は猛烈な中傷キャンペーンの標的となり、「和田喜八郎が偽造した現代の偽書」との烙印を押され、歴史の闇へと葬られた。 しかし実際には偽書派は『東日流外三郡誌』そのものの核心には触れずに、後年に登場した一部文書の不自然な記述や、和田氏の経歴詐称に焦点を当て、それを「戦後最大の偽書事件」とあたかも詐欺事件であるかのように喧伝したのが真相である。 そもそもこの“事件”には被害者などまったく存在しないのである。あったとすれば彼ら──売名欲と歪んだ正義感にかられた三流新聞記者や自称古代史家や三流ライターが盲目的に寄りかかる「歴史」──それも「通説」というものにすぎない。 本書は『東日流外三郡誌』を擁護したために学界から追放された歴史学者古田武彦の衣鉢を継ぐ古田史学会の面々による24篇の論考と、同会を代表する古賀達也と八幡書店社主武田崇元との対談を収録したものである。

【内容】

「壁の外」に歴史はあった!

学界は長く、この書を「偽書」と断じてきた。

笑い罵り語る価値すらないと切り捨ててきた。

だが、それでも足を止めなかった者たちがいる。

北の果て、語部の記録に宿った“もう一つの日本”。

ーーそれは封じられた真実か。それとも、壮大な叛逆か。

いま、禁忌の書は再び開かれる。

すべては、壁の内側に飼い慣らされた歴史を打ち壊すために。

『東日流外三郡誌の逆襲』

古賀達也=編 A5半

並製 ソフトカバー 400頁

並製 ソフトカバー 400頁

3,960円(本体3,600円+税10%)

1990年代、『東日流外三郡誌』は猛烈な中傷キャンペーンの標的となり、「和田喜八郎が偽造した現代の偽書」との烙印を押され、歴史の闇へと葬られた。 しかし実際には偽書派は『東日流外三郡誌』そのものの核心には触れずに、後年に登場した一部文書の不自然な記述や、和田氏の経歴詐称に焦点を当て、それを「戦後最大の偽書事件」とあたかも詐欺事件であるかのように喧伝したのが真相である。 そもそもこの“事件”には被害者などまったく存在しないのである。あったとすれば彼ら──売名欲と歪んだ正義感にかられた三流新聞記者や自称古代史家や三流ライターが盲目的に寄りかかる「歴史」──それも「通説」というものにすぎない。 本書は『東日流外三郡誌』を擁護したために学界から追放された歴史学者古田武彦の衣鉢を継ぐ古田史学会の面々による24篇の論考と、同会を代表する古賀達也と八幡書店社主武田崇元との対談を収録したものである。

【内容】

第1部 真実を証言する人々

第2部 偽作説への反証

第2部 偽作説への反証

第3部 資料と遺物

第4部 和田家文書から見える世界

巻末特別対談

武田崇元 VS 古賀達也「東日流外三郡誌の逆襲」

武田崇元 VS 古賀達也「東日流外三郡誌の逆襲」

和田喜八郎さんとは1970年代からのつきあい。怪しい人だよ。平気でちゃらんぽらんを言う。そんなことは、偽書派の連中よりもわしがいちばんよく知っている。巻末対談ではこれまで伏せていた話をすべてぶち撒けた。その上で田山花袋とプロト『東日流外三郡誌』、石塔山の原風景と幻の天池、津軽埋蔵金とM資金など、新たな事実を繋ぎあわせながら『東日流外三郡誌』の謎の核心と今後の研究の方向性を語っているのでぜひお読み頂きたい。人事なポイントを一つだけ言っておきます。市浦村から最初の『東日流外三郡誌』が刊行されてはじめて和田さんに会ったわけだが、和田さん、柳田國男の『石神問答』にアラハバキ神が出てくるなんてまったく知らなかったし、各地でアラハバキが門客神として祀られてることも知らなかった。そもそも誰もそんなもん知らなかった。わしだって知らんかった……じゃあ『東日流外三郡誌』の荒吐神のソースは何なのかということだ。(弊社社主・武田崇元)

https://www.hachiman.com/smartphone/detail.html?id=000000000506

https://www.hachiman.com/smartphone/detail.html?id=000000000506

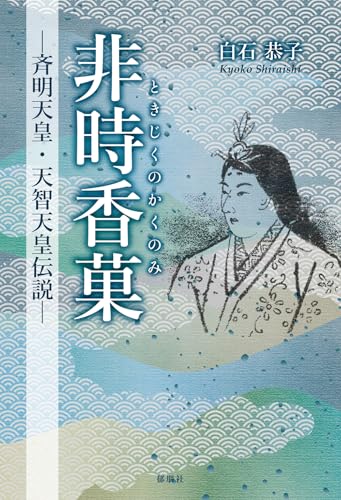

四国をメイン舞台とする歴史小説『非時香菓-斉明天皇・天智天皇伝説-』が発刊された。読んでる途中の知人も「松山じゃなくて西条の方なんですね」と感想を語ってくれた。

「熟田津(にぎたつ)」の比定地1つ取っても、地元の伝承を数多く拾い上げた多元的歴史観によるこの小説は、通説とは一味違う。そしてネタバレになりそうだが、斉明天皇が土佐国へ向かうストーリー展開は従来説に一石を投じそうだ。

斉明天皇の朝倉橘廣庭宮は通説では福岡県朝倉市に比定されているが、伊予朝倉説、土佐朝倉説などもあって、考古学的出土物や伝承の有無など総合的な根拠によって論じられなければならない。土佐朝倉説については『南路志』などにも記録があるところだが、愛媛県側の史料にも斉明天皇や天智天皇の土佐国下向について記述されているという。

また、愛媛県に「紫宸殿」地名があり、高知県には「内裏」地名が存在する。そして高知県最古の古代寺院跡である秦泉寺廃寺近くに天智天皇のミササギ(御陵)とされる伝承も残されており、熊野十二社神社に現存する「斎明六年(660年)棟札」のことも、しっかり小説に取り込まれている。

そして小説のタイトルにもなった「非時香菓(ときじくのかくのみ)」。牧野富太郎博士は否定しているが、一般的には橘とされており、その原生林が土佐市松尾山に残されている。単なる空想小説でなく、古代史を紐解く上で多くの示唆が与えられる内容となっている。

郁朋社 ikuhousha

「熟田津(にぎたつ)」の比定地1つ取っても、地元の伝承を数多く拾い上げた多元的歴史観によるこの小説は、通説とは一味違う。そしてネタバレになりそうだが、斉明天皇が土佐国へ向かうストーリー展開は従来説に一石を投じそうだ。

斉明天皇の朝倉橘廣庭宮は通説では福岡県朝倉市に比定されているが、伊予朝倉説、土佐朝倉説などもあって、考古学的出土物や伝承の有無など総合的な根拠によって論じられなければならない。土佐朝倉説については『南路志』などにも記録があるところだが、愛媛県側の史料にも斉明天皇や天智天皇の土佐国下向について記述されているという。

また、愛媛県に「紫宸殿」地名があり、高知県には「内裏」地名が存在する。そして高知県最古の古代寺院跡である秦泉寺廃寺近くに天智天皇のミササギ(御陵)とされる伝承も残されており、熊野十二社神社に現存する「斎明六年(660年)棟札」のことも、しっかり小説に取り込まれている。

そして小説のタイトルにもなった「非時香菓(ときじくのかくのみ)」。牧野富太郎博士は否定しているが、一般的には橘とされており、その原生林が土佐市松尾山に残されている。単なる空想小説でなく、古代史を紐解く上で多くの示唆が与えられる内容となっている。

郁朋社 ikuhousha

【新刊のご案内】

『非時香菓(ときじくのかくのみ)-斉明天皇・天智天皇伝説-』(白石恭子著)

倭国朝廷から大和朝廷へ、歴史は大きく舵を切った。 無量寺縁起(由来旧記)によれば、寺は白鳳時代に開創。斉明天皇が下向時に朝倉に三カ月逗留したという。愛媛・今治に伝わる古代伝承から新たに歴史を紐解いた意欲作。読めば『日本書紀』の真の意味がよく分かる。

並製・152頁・1,100円(税込)

Amazonをはじめとするネット書店・全国の書店にてご注文可能です。

2025年、今年も6月30日がやって来た。毎年雨模様となることが多いが、3日前に梅雨明けとなり、本格的な夏到来。今日は高知県では「輪抜け様」と呼ばれるお祭りの日である。一般的には「夏越の大祓」などと呼ばれる。

県外では、愛媛県松山市のように同じく6月30日に開催しているところもある。しかし本来は陰暦の6月30日に行う行事であり、伝統を重んじて陽暦の7月に執り行っているところもあるようだ。香南市香我美町の浅上王子宮なども、毎年7月21日頃に開催しているとのこと。

今年は朝ドラ『あんぱん』効果もあって、注目はやはり大川上美良布神社だろうか。アンパンマンミュージアムに近く、やなせたかしの幸運十二支お守りもテレビで紹介された。

今年は朝ドラ『あんぱん』効果もあって、注目はやはり大川上美良布神社だろうか。アンパンマンミュージアムに近く、やなせたかしの幸運十二支お守りもテレビで紹介された。

昨年は珍しく日曜日であったが、今年は「月曜、学校休まんでー(Monday)」。出店目当ての生徒らは放課後からの参詣を楽しみにしているので、塾キャンセル界隈多発警報が出そうだ。

輪抜け様で穢れを祓い落とすなど、ナンセンスと考える人もいるかも知れないが、パソコンやスマホもキャッシュがたまってくるとメモリが圧迫されて動きが鈍くなってくる。そんなときはクリーンアップして本来のパフォーマンスを取り戻すようにする。そんなものなのかもしれない。

輪抜け様で穢れを祓い落とすなど、ナンセンスと考える人もいるかも知れないが、パソコンやスマホもキャッシュがたまってくるとメモリが圧迫されて動きが鈍くなってくる。そんなときはクリーンアップして本来のパフォーマンスを取り戻すようにする。そんなものなのかもしれない。

参考までに夏越の祓「輪抜け様」実施神社一覧を紹介しておく。年々グレードアップしてきており、正確でないところもあるかもしれないが、役立ててもらえたら幸いである。

夏越の祓「輪抜け様」実施神社一覧

<神社名> <現住所>

土佐神社 高知市一宮しなね2丁目16−1

朝倉神社 高知市朝倉丙2100−イ

石立八幡宮 高知市石立町54

出雲大社土佐分祠 高知市升形5-29

潮江天満宮 高知市天神町19-20

多賀神社 高知市宝永町8-36

小津神社 高知市幸町9-1

郡頭神社 高知市鴨部上町5−8

三所神社 高知市神田358−1

高知大神宮 高知市帯屋町2丁目7−2

高知八幡宮 高知市はりまや町3丁目8−11

仁井田神社 高知市仁井田3514

大川上美良布神社 香美市香北町韮生野243

八王子宮 香美市土佐山田町北本町2-136

山内神社 高知市鷹匠町2-4-65

若宮八幡宮 高知市長浜6600

愛宕神社 高知市愛宕山121-1

薫的神社 高知市洞ヶ島町5-7

鹿児神社 高知市大津乙3199

清川神社 高知市比島町2丁目13−1

天満天神宮 高知市福井町917

本宮神社 高知市本宮町94

多賀神社 高知市宝永町8−36

掛川神社 高知市薊野中町8-30

六條八幡宮 高知市春野町西分3522

仁井田神社 高知市北秦泉寺

熊野神社 南国市久礼田2213

剱尾神社 南国市浜改田2465

椙本神社 吾川郡いの町大国町

三島神社 土佐市高岡丁天神

久礼八幡宮 高岡郡中土佐町久礼

賀茂神社 須崎市多ノ郷甲1780

賀茂神社 須崎市多ノ郷甲1780

不破八幡宮 四万十市不破

常栄神社 四万十市具同8712番

5月3日は「れきみんの日」。入場料が無料になることもあり、一年ぶりに高知県立歴史民俗資料館を訪れた。この日は1Fの展示関連企画のミュージアムトーク(担当職員による展示解説)があり、一人で見ただけでは分からないことを教えていただき、大いに勉強になった。

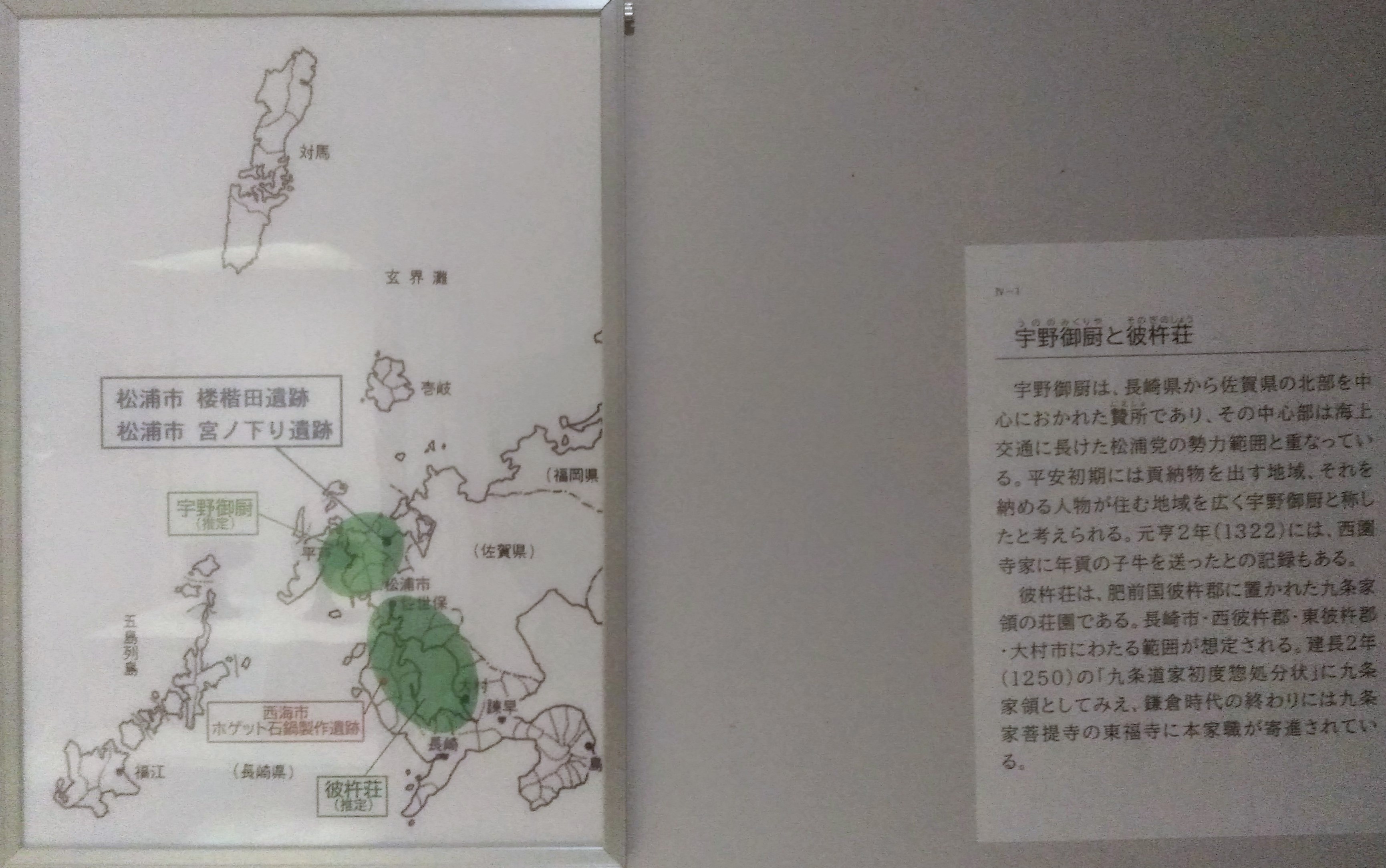

戦国時代、京都から現在の高知県四万十市に移り住んだ公家の一条氏。これまではあまり関心が持てなかったが、一条家・西園寺家の足跡を辿る企画展「西南四国の中世社会と公家」によって新たな視界が開けてきた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

唯一、気になっていた疑問は、伊予橘氏を押しのけてまでも、どうして西園寺家が南予の地を欲しがったのかということ。鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家がそれぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇った。一見、辺境の地とも思える西南四国に、なぜ一条家・西園寺家がやってきたのか。彼らが、当時この地に求めたものとは? その足跡を辿る企画展であり、初公開の貴重な史料群も県外から数多く取り寄せられていた。

県立歴史民俗資料館・松田直則副館長は次のように説明する。

「一条家は元は九条家。九条道家氏は京都の東福寺をたてるほどの力を持った公家。その四男実経が一条家を継いだ。その子孫が後に土佐に下向する教房。そして西園寺家なんですけど、西園寺公経が鎌倉時代非常に力を持った公家だということがわかってきた。どれだけすごかったかというと平清盛をしのぐ力を持っていたと言われています。この方がどうしても伊予(愛媛)の宇和荘を欲しかった」

伊予へと移った西園寺氏は、現在の愛媛県西予市にある松葉城を居城にしている。

「松葉城から拾われたもの中国の青磁の製品が出てまして、青磁の製品がたくさん出てくること自体もですね、非常に西園寺氏が力を持ってて貿易にも関与してたことがわかってくる。なかでもこれは風炉という茶道具。戦乱の時期でも優雅なひとときもあったということですね」

一方、土佐に移った一条教房はまず、四万十市の香山寺のふもとにある坂本遺跡を拠点にしたと言われている。

「建物の屋根に瓦をふいている。瓦は持ってきたんじゃなくてこの場所で瓦窯を作ってそこで焼いたものをふいている。瓦窯を工人を呼んで作るだけの力をもっていたのは、やはり一条氏四国の中では中世寺院、建物に瓦をふいているのはこの場所だけなんですね。だからそれだけ一条氏の力っていうのはすごかったのかなと思ってます」

一条教房は、四万十川や中筋川をうまく使って土佐の上質な材木を京に送るなど、貿易の重要拠点にして幡多地方を治める基盤にしていきた。

「土佐清水市の加久見というところにある加久見氏という人がいた遺跡。今でも中世的な景観が残ってる。この遺物を見ても、かなり有力な方がこの場所にいたことが分かる。加久見氏というのは、実は一条教房の奥さんの出たところ加久見氏の姻戚関係も含めて、徐々に有力な国衆(地元の有力者)を傘下において一条氏は力を伸ばしていった」

太平洋に面する土佐清水市もおさえた一条氏。海外との貿易も行うなど幡多地方を様々なものが流通する要衝へと発展させた。

「こちらは仏飯器。ここで注目されるのは、外面に天文年間とか堺とかですね銘が刻まれていることで、これから何が読み取れるかというと堺(大阪)の商人が、金剛福寺(土佐清水市)と頻繁に往来してたことがわかる。やはり土佐清水市から堺商人が東南アジアの方へ行っている。やっぱりそれは一条氏に庇護されているんじゃないかとそういうことも読み取れる製品である」

一条氏、西園寺氏が西南四国に求めたものとは何か。その答えが九州にあると言う。

「長崎県のですね、松浦市っていうところと彼杵郡のところなんですけども。実は松浦市を西園寺家がおさえてるんですね。彼杵郡は九条(一条)家がおさえているということです。長崎県の大事なところを西園寺と九条(一条)がおさえてるってことは西南四国とよく似てるんですね。なぜかっていうことなんですけども、東アジアを見ていた。東アジア見据えて重要拠点をおさえていた」

そこからは中国だけでなく、朝鮮半島の物も出土している。海上交通の要衝を押さえるというストーリーでの企画展示を試みたと語っていた。これまでの公家のイメージを一新させるような展示の数々であった。

こうなると、5月6日の歴史研究家・東近伸氏による講座「一条教房の幡多荘下向と在地勢力ー『大乗院寺社雑事記』に見る幡多荘直務支配の様相ー」も気になるところだ。

2Fは「長宗我部展示室」。近年は石谷家文書による「本能寺の変四国説」も定着してきているように感じられた。

3Fの「土佐の歴史と文化を知る」総合展示室は原始・古代から現代に至るまでの高知県の歴史・くらし・文化を、考古・歴史・民俗・美術工芸の資料によって総合的に紹介している。(一部を除き、個人利用の写真撮影OK)

主な展示構成

<原始・古代>

狩りに生きる旧石器時代・自然と生きた縄文時代

弥生稲作の世界

古墳の造られた時代

古代の土佐

<中世>

中世の土佐

<近世>

藩政のはじまり

近世の産業

維新の胎動

土佐藩の藩窯 尾戸(おど)焼

<近・現代>

近代化と戦争

<民俗>

まつりと祝い

死者を送る

神と妖怪

海に生きる人びと

山にくらす人びと

高度経済成長の時代

高知県のイメージ

『古代に真実を求めて「古田史学論集第二十八集」列島の古代と風土記』(古田史学の会編、2025年3月)が明石書店から発刊された。

列島各地に残る倭国の事情。卑弥呼の墓の所在、羽衣伝承…。風土記が語る古代像を多元史観・九州王朝説の視点から検証し、真実に迫る論考を収録。

列島各地に残る倭国の事情。卑弥呼の墓の所在、羽衣伝承…。風土記が語る古代像を多元史観・九州王朝説の視点から検証し、真実に迫る論考を収録。

取り急ぎ、掲載論文およびコラム等のタイトルを紹介しておく。

定価(本体2,200円+税)

≪目次≫

巻頭言 多元史観・九州王朝説は美しい

【特集】列島の古代と風土記

▣「多元史観」からみた風土記論―その論点の概要―

▣風土記に記された倭国(九州王朝)の事績

▣筑前地誌で探る卑弥呼の墓―須玖岡本山に眠る女王一

コラム 卑弥呼とは言い切れない風土記逸文に見られる甕依姫に関して

コラム 卑弥呼とは言い切れない風土記逸文に見られる甕依姫に関して

▣筑紫の神と「高良玉垂命=武内宿禰」説

▣新羅国王・脱解の故郷は北九州の田河にあった

▣新羅来襲伝承の真実―「峯相記」と「高良記」の史料批判

▣「播磨国風土記」の地名再考・序説

▣風土記の「羽衣伝承」と倭国(九州王朝)の東方経営

▣「常陸国風土記」に見る「評制・道制と国宰」

コラム 九州地方の地誌紹介

コラム 高知県内地誌と多元的古代史との接点

コラム 九州地方の地誌紹介

コラム 高知県内地誌と多元的古代史との接点

【一般論文】

◉「志賀島・金印」を解明する

◉「松野連倭王系図」の史料批判

◉喜田貞吉と古田武彦の批判精神―三大論争における論証と実証—

2025年1月23日の『高知新聞』に次のような驚くべき記事が掲載された。日本国内最古の文字使用に新たな可能性を示す発見である。

県内古代土器片 漢字2字か

「何不」南国市で出土

最古級文章の一部?

埋文センター報告

若宮ノ東遺跡(南国市篠原)から出土した弥生時代後期末ー古墳時代初め(2世紀後半〜3世紀中ごろ)の土器片に刻まれた文字が、漢字2字である可能性が高いことが22日までに、県立埋蔵文化センターの調査報告で分かった。この時代に2文字の漢字が見つかるのは極めてまれ。古代文字研究の専門家が「1文字目が『何』、2文字目が『不』ではないか」と鑑定した。土器片はつぼの一部とされ、つぼ全体では「何不」の後に文字が続いていたとの見方があり、「何不」は国内最古級の文章の一部である可能性がある。若宮ノ東遺跡(わかみやのひがしいせき)は南国市篠原にある弥生時代から江戸時代にかけての複合遺跡。南国市役所の西方約600mに位置する。弥生時代後期末から古墳時代初めの竪穴建物跡が数多く見つかり、大規模な集落があったとみられる。飛鳥時代の役所=「評衙(ひょうが)」があった可能性を示す掘立柱建物跡や、奈良時代ー平安時代の租税の穀物を保管した正倉跡が見つかっている。

『テレビ高知』も次のように報じている。

「日本で最古」の“文章”か

高知・南国市の遺跡から発掘の弥生土器に文字

2世紀後半〜3世紀中ごろに作られた「刻書土器」文章としては最古の歴史を塗り替える可能性も

高知県立埋蔵文化財センターが2018年に南国市の若宮ノ東遺跡で発掘した「刻書土器」に日本で最も古い可能性のある文章が刻まれているというわけだ。2世紀後半から3世紀中ごろに作られた弥生土器とされている。

日本で文章が確認されているのは5世紀以降。日本史の教科書にも登場する稲荷山古墳(埼玉県)から出土した「金錯銘鉄剣」に西暦471年などを示す漢字が記された例がある。そのため、この刻書土器が、歴史を大きく塗り替える可能性があるというのだ。

日本で文章が確認されているのは5世紀以降。日本史の教科書にも登場する稲荷山古墳(埼玉県)から出土した「金錯銘鉄剣」に西暦471年などを示す漢字が記された例がある。そのため、この刻書土器が、歴史を大きく塗り替える可能性があるというのだ。

県立埋蔵文化財センターは、古代文字研究の第一人者で国立歴史民俗博物館の元館長、平川南さんに鑑定を依頼。慎重に研究が重ねられ、2024年9月、「文字である」という鑑定結果が発表された。刻まれているのは「何」という文字と「不」という文字。文字には続きがあり、文章になっていたとみられる。

何不(なんぞ・ざる:どうして…しないのか)と読むらしく、反語の形をとっているようだ。この下に文字が続くことが十分考えられる。残念ながら他の破片が見つかっていないので、現段階では何が書かれていたか特定はできていない。刻書土器は2月7日から県立埋蔵文化財センターで一般公開される。

図書館で『高知県高岡郡津野町 宮谷郷土史 津野山郷山峡集落の記録と取り巻く環境』(川田清雄編集、平成24年)と題する本を見つけた。『宮谷郷土史』といっても、高知県民でさえどこのことかピンとこない人も多いだろう。だがこの時、もしかしたら筑紫神社のことが書かれているかもしれないとのインスピレーションが働いた。史料が少なくて実体をつかみきれずにいた津野山町の筑紫神社のことである。

『宮谷郷土史』掲載の年表から筑紫神社に関連する出来事のみをピックアップしてみる。

1670(寛文10)宮谷菅ケ谷に八王寺社、筑紫神社を勧請(神社台帳)本願野村五右衛門

1704(宝永1)宮谷 建立筑紫権現社一宇 本願川田久之丞

1779(安永8)宮谷 建立筑紫大権現一宇 本願河田重助 河田三郎右衛門

1780(安永9)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 神主村田和泉 村田周防

1805(文化2)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一門 霜月朔 社人村田豊後正 筆尊聚院

1839(天保10)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 本願川田曽助 名本川田藤蔵

1872(明治5)11月3日 神官船戸秋田最中謹記

八王子宮、六十余社、筑紫神社、天神社、十二神社、津野神社、若宮神社二社、星神社、峯大元神社、須賀神社、六十余神社、山積神社、稲荷神社(大元神社に合祀してある神名とおもわれる)

1910(明治43)宮谷 大元神社に合祀神社 明治43年庚戌11月18日合祀す

八王子神社、六十余神社、十二社神社、筑紫神社、軻遇突知神社、姫若宮神社、鍛冶屋天神、地主若宮神社、川田野村若宮神社、龍石神社

大元神社略歴

古老の言に曰く、元此の大元神社は藤原津野経高が延喜13年梼原へ居を構えたる翌14年津野の家臣藤原時景と云う武士が、宮谷の山の上穴神山の宕(ほら)に、奉祭したのが始まり、その後(年代不詳)上谷へ移してお祭りしていた。

菅ケ谷の八王子神社があった現社地へ、嘉永6年に遷宮したものである。

この嘉永6年(1853)の遷宮では大元三社大明神、六十余尊、八王子大明神その他の神々が合祀され、神格が一番高い天の御中主を祭神とする大元神社が社名となっている。この段階では筑紫神社は合祀されておらず、江戸期は「筑紫権現」「筑紫大権現」と呼ばれ崇敬されてきたことが年表から感じ取れる。

実際に合祀された時期については、明治5年以前ないしは明治43年のいずれかと考えられるが、どちらとも取れる記述であった。

| 筑紫神社は高知県にもあった① |

| 筑紫神社は高知県にもあった② |

| 筑紫神社は高知県にもあった③ |

『宮谷郷土史』掲載の年表から筑紫神社に関連する出来事のみをピックアップしてみる。

1670(寛文10)宮谷菅ケ谷に八王寺社、筑紫神社を勧請(神社台帳)本願野村五右衛門

1704(宝永1)宮谷 建立筑紫権現社一宇 本願川田久之丞

1779(安永8)宮谷 建立筑紫大権現一宇 本願河田重助 河田三郎右衛門

1780(安永9)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 神主村田和泉 村田周防

1805(文化2)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一門 霜月朔 社人村田豊後正 筆尊聚院

1839(天保10)宮谷 建立筑紫大権現鳥居一宇 本願川田曽助 名本川田藤蔵

1872(明治5)11月3日 神官船戸秋田最中謹記

八王子宮、六十余社、筑紫神社、天神社、十二神社、津野神社、若宮神社二社、星神社、峯大元神社、須賀神社、六十余神社、山積神社、稲荷神社(大元神社に合祀してある神名とおもわれる)

1910(明治43)宮谷 大元神社に合祀神社 明治43年庚戌11月18日合祀す

八王子神社、六十余神社、十二社神社、筑紫神社、軻遇突知神社、姫若宮神社、鍛冶屋天神、地主若宮神社、川田野村若宮神社、龍石神社

大元神社略歴

古老の言に曰く、元此の大元神社は藤原津野経高が延喜13年梼原へ居を構えたる翌14年津野の家臣藤原時景と云う武士が、宮谷の山の上穴神山の宕(ほら)に、奉祭したのが始まり、その後(年代不詳)上谷へ移してお祭りしていた。

菅ケ谷の八王子神社があった現社地へ、嘉永6年に遷宮したものである。

この嘉永6年(1853)の遷宮では大元三社大明神、六十余尊、八王子大明神その他の神々が合祀され、神格が一番高い天の御中主を祭神とする大元神社が社名となっている。この段階では筑紫神社は合祀されておらず、江戸期は「筑紫権現」「筑紫大権現」と呼ばれ崇敬されてきたことが年表から感じ取れる。

実際に合祀された時期については、明治5年以前ないしは明治43年のいずれかと考えられるが、どちらとも取れる記述であった。

2024年の青龍の年。早明浦ダムに竜がいるという情報を手がかりに、『ドラゴンクエスト』の冒険に出かけた。国道439号線沿いの道の駅「土佐さめうら」で辰年記念スタンプラリーの用紙と聞き込み情報をゲット。

何と白髪神社の場所が地蔵寺川を渡った目と鼻の先であった。もう1つの目的であった「輪抜け様」を実施している神社である。土佐郡土佐町宮古野(みやこの)。推定樹齢300年以上という4本のスギ巨木が土佐町指定天然記念物に定められている。

6月30日は雨模様の輪抜け様となり、茅の輪の上には雨除けがこしらえてあった。外国人らしき人もカメラを片手に参拝に来ていた。

6月30日は雨模様の輪抜け様となり、茅の輪の上には雨除けがこしらえてあった。外国人らしき人もカメラを片手に参拝に来ていた。

白髪神社は、国道に背を向けるように鎮座している。神社から見ると、国道と反対の向きに、水田内をまっすぐ参道が延びている。結果的に神社の裏口から入って、表参道に抜けることになった。一の鳥居まで行くと、社殿が数本の大杉に埋もれてしまったように見える。

旧郷社ということで、古い歴史を持つ。宮古野の白髪神社の宮元宮司は第41代目になるとか。古文書によると白髪神社の遷座時、初代宮元左近将監は天慶五年(西暦946年)の方であり、長徳寺建立が久安五年(西暦1149年)だとすると、それよりも古いことになる。

白髪神社を後にして、川の駅、湖の駅を経て、細い山道を慎重にドライブしながら村の駅(結の里)にたどり着く。そこで手にしたのは「辰年プレミアムカード」であった。

旧郷社ということで、古い歴史を持つ。宮古野の白髪神社の宮元宮司は第41代目になるとか。古文書によると白髪神社の遷座時、初代宮元左近将監は天慶五年(西暦946年)の方であり、長徳寺建立が久安五年(西暦1149年)だとすると、それよりも古いことになる。

白髪神社を後にして、川の駅、湖の駅を経て、細い山道を慎重にドライブしながら村の駅(結の里)にたどり着く。そこで手にしたのは「辰年プレミアムカード」であった。

宮古野白髮神社

土佐郡森村宮古野に郷社白髪神社がある。同社は同村宮古野、南泉、北泉、土居四ヶ村の總鎮守で昔は白髪大明神と稱した。これは森郷の地頭近江守の氏神であるといはれている。近江守はもと近江の人で戰國の時代流落してこの地に來り、故國の白髪山を移して白髪大明神を勧請したといふ。

古老の傳説によると、昔土居村は長磯村といつて民家僅かに二十軒ばかりの小部落であつたが、何時の頃か、何處からともなく多くの猿どもが部落を襲って来て部落の者共を喰ひ殺して仕舞って、漸く山元に、 住つていた老翁夫妻と容貌美しいぞの一人娘と三人が生き残っていた。ある日阿波の國から一人の武士がやつて来た。即ち森近江である。彼は吉野川に沿うて獵をしながら此處へ辿りつき、この老翁に一夜の宿を申入れたが老翁は此の地は猿の來攻で一人残らず村民は喰い殺されて仕舞ひこの一家三人だけが漸くそ の惨害より免れて今日に到つたがこの先きいかにせんかと今心配して途方にくれていることを告げ、危險な土地故一刻も早く立ち去られよと斷つたが、近江は少しも意に介せず、自分は獣などは何とも思はぬから是非一宿さして呉れとて漸く老翁の許を得てゆつくり旅の疲勞を休めた。その夜果せる哉、老翁のいう通り十二頭の猿がやつて来たので平素手練の腕前、美事に十二頭を打ち取り之を長磯村の前川へ流した所それが段々流の末の阿波に至るまでに一頭づ、十二ヶ所に漂着してその所々で祟をなしたので、その十二の猿を権現と祀り十二権現の社が川筋に十二ヶ所たつている。さうした由来から土居村へ猿が出て来るのを不吉の兆と言ひ傳へてゐる。森近江は老翁の配偶として長磯村を森村と改稱した。

一日森近江は本山鄉行見川の奥なる白髪の老翁に出遭ひ奇瑞を得てから、附近の者どもはこの白髪の老翁を崇敬し白髪山に參詣する者漸次に数を増加して来たので、森、本山、本川の村人らは右三郷の中央の森の中へ社殿を建立して白髪大明神と稱し崇敬祈祀しその所を宮古野と稱したといふ。

(參考)

この神社に長會我部元親父子の署名した棟札が今に殘つて居る所を見ると萬更ただの隠祠でないことが判る。棟札に曰く

天正二年、大旦那秦氏元親、同千雄丸、右願主地頭茗原氏孝顏、同春松丸、神主正重福井神兵衛、北村定安、波越民部

『土佐傳説全集』(津村久茂著、昭和23年)49〜50ページより

『土佐傳説全集』(津村久茂著、昭和23年)49〜50ページより

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ