延喜3年(903年)2月25日、太宰府で薨(こう)ぜられた菅原道真公の遺品、袍(ほう)、剣(つるぎ)及び観音像を、土佐国に左降させられていた息子・菅原高視朝臣に伝えるため、侍臣・松本(渡会)春彦が携えてはるばると土佐にやって来た。老齢と難路に苦しんで健康を害し、ようやくたどりついた長岡郡大津村船戸の霊松山雲門寺で病を発し、延喜5年(905年)12月9日同地にて歿した。白太夫(しらだゆう)の俗称で世に広く知られる春彦は大津の岩崎山にその墓と祠堂(しどう)がある。

さて、その時伝えられたとされる剣について、『皆山集①』潮江村の天満宮(現在の潮江天満宮、高知市天神町19-20)の項に次のような記述がある。

「御剣銘に朱鳥二年八月北 神息とみゆ」(P356)

「天満宮ノ宝刀

神息ノ刀 土佐国土佐郡潮江村天満宮御宝刀表ニ神息裏二朱鳥

平身作り中直刀少々のたれ有 匂ひ深シ明治廿六年二月廿三日祠官宮地堅磐方ニ於テ謹拝見ス 松野尾章行」(P358)

『皆山集』の著者・松野尾章行は謹んで拝見した。菅原道真の遺品である宝刀の銘「朱鳥二年(687年)」という九州年号を。

秋の田の 仮庵(かりほ)の庵(いほ)の

苫(とま)をあらみ

わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ

天智天皇(1番)『後撰集』秋中・302

天智天皇(てんじてんのう。626~671)

舒明(じょめい)天皇の皇子で即位前の名前は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)。藤原鎌足とともに蘇我氏を撃ち、大化改新をなしとげ、天皇に即位しました。その後、飛鳥から近江に都を移しています。

天智天皇は平安時代には、歴代天皇の祖として非常に尊敬されていました。この歌は元々、万葉集の詠み人知らずの歌でしたが、そういうイメージから、口伝で伝えられるうちに、天智天皇作とされるようになったようです。

『ちょっと差がつく百人一首講座』から引用させてもらいました。

天智天皇が歴代天皇の祖として非常に尊敬されていたということは、百人一首の第一番に「秋の田の~」の歌が採用されていることからもうかがえる。

古田史学の会でも正木裕氏の主張する近江朝の問題が話題になっているが、政権交代の礎を築いた立役者は何と言っても天智天皇かもしれない。天智天皇の不改常典が大宝律令の元になっているとすると、貴い宝「大宝」とは、まさに天智天皇のことをさしていたのではないだろうか?

何を根拠にと思われる人もいるだろう。九州王朝から畿内大和朝廷への政権交代における大宝年間の祭神置き換え問題。全国的に大宝天皇になった所がいくつか存在する。「コウラ」という場所に建つ八坂神社がかつては大宝天皇であった。また、高知県吾川郡いの町中ノ川の大森神社も明治維新前は大宝天皇と呼ばれていた。そして祭神は天智天皇であったというのだ。

PR

月山神社の勧請「白鳳持統年中」と松野尾章行(1836-1903)の『皆山集①』に書かれている。月山神社は四国八十八か所番外霊場にもなっており観光の名所でもある。看板にも開基は「白鳳の世」と出ている。

九州年号探しを始める時に、ある人から「白鳳くらいはすぐに見つかるんじゃないの」と言われた。もちろん、白鳳地震(684年)についての記録及び伝承は実に多い。けれども、『日本書紀』『続日本紀』など正史に記録されたものはノーカウントである。

看板に記された月山神社の略縁起を以下に転載する。「古傳旧記等数度天変に逢い不残散失し事跡明詳ならす」とのこと。九州年号(倭国年号)発見と言える? 言えない?

月山神社略縁起

当神社は、月夜見尊、倉稲魂尊を祭神とし、表筒男、中筒男、底筒男の三神と事代主尊を合祀し、もと月山霊場守月山月光院南照寺と称せられ、両部習合の霊場であったが、明治元年より月山神社と改称して今日に至る。伝承によれば、遠く白鳳の世、後世修験道の開祖といわれる役小角が始めてこの山に入り月影の霊石を発見し、月夜見尊、倉稲魂尊を奉斎したのが開基といわれる。

後僧空海がこの霊石の前に、廿三夜月待の密供を行い、それより陰暦1月23日を例祭日とされた。

由来諸人の崇敬厚く、家内繁栄、海上安全、大漁を祈願する者、跡を断たない、また、四国八十八箇所番外札所として善男善女の詣ずるものも多い。

昭和33年大月町有形文化財として指定された。

大月町

☆月山神社☆

住所:高知県幡多郡大月町才角1444番

九州年号探しを始める時に、ある人から「白鳳くらいはすぐに見つかるんじゃないの」と言われた。もちろん、白鳳地震(684年)についての記録及び伝承は実に多い。けれども、『日本書紀』『続日本紀』など正史に記録されたものはノーカウントである。

看板に記された月山神社の略縁起を以下に転載する。「古傳旧記等数度天変に逢い不残散失し事跡明詳ならす」とのこと。九州年号(倭国年号)発見と言える? 言えない?

月山神社略縁起

当神社は、月夜見尊、倉稲魂尊を祭神とし、表筒男、中筒男、底筒男の三神と事代主尊を合祀し、もと月山霊場守月山月光院南照寺と称せられ、両部習合の霊場であったが、明治元年より月山神社と改称して今日に至る。伝承によれば、遠く白鳳の世、後世修験道の開祖といわれる役小角が始めてこの山に入り月影の霊石を発見し、月夜見尊、倉稲魂尊を奉斎したのが開基といわれる。

後僧空海がこの霊石の前に、廿三夜月待の密供を行い、それより陰暦1月23日を例祭日とされた。

由来諸人の崇敬厚く、家内繁栄、海上安全、大漁を祈願する者、跡を断たない、また、四国八十八箇所番外札所として善男善女の詣ずるものも多い。

昭和33年大月町有形文化財として指定された。

大月町

☆月山神社☆

住所:高知県幡多郡大月町才角1444番

岡豊城跡のすぐ北の山頂に鎮座する岡豊別宮八幡宮(南国市岡豊町八幡)。正面の階段からの登ろうと思ったが車を停める場所がない。裏側に回るとヤマト運輸の横から山に登る小道がある。高知の道はどこでも似たようなものだが車で上がって、無事戻れるのか心配になる。ちなみに「ヤマトの諸君」は交通安全祈願のため毎月、神社にお参りしているらしい。

さて、拝殿の左手に境内社がズラリと並んで祀られている。7社とも同じような形であり、何も説明がないので、それぞれ何が祀られているか分からない。

この山は男山とも呼ばれ、石清水八幡宮との繋がりを指摘する人もいる。そうであれば摂社に高良神社があっても不思議ではない。右手奥にも境内社があり、他の八幡宮の例では拝殿に向かって右手側に高良神社が祀られていることが多い。

かつては長宗我部氏ゆかりの品を多く所蔵していたが、大正年間の大火で大半が焼失したという。

現在は元親が画工真重に命じて作らせたという三十六歌仙の画額14枚と、出陣の際使用したと伝えられる熊蜂の盃があるのみ。ともに県立歴史民俗資料館が保管している。

当宮の宮司谷氏の祖である大神氏は、大和国三輪山(大神神社)から土佐に移り、その子孫は谷左近、谷秦山、谷干城など土佐の名族に発展したという。

当社を土佐国分寺の守護神、いわゆる国分八幡宮とする説がある。当社は、土佐国分寺の西方に位置し、国分寺もやはり元親による再建が伝わっている。

土佐国の一国一社の八幡宮、いわゆる国府八幡宮は不詳とされるが、『皆山集①』に登場する豊岡八幡宮について、高良神社を含む摂社十数社が記載されている。石段途中にも恵比須神社や大山祇大神など五社ほどあるので、摂社の数からするほぼ一致する。

確認はとれていないが、岡豊別宮八幡宮の境内社の1つが高良神社である可能性は高い。

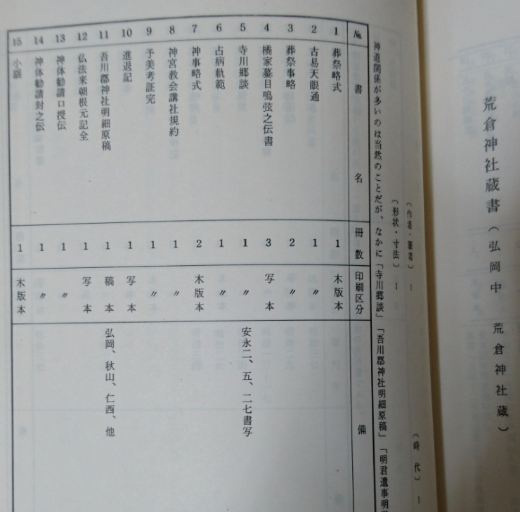

『吾川郡春野町資料調査報告書』(高知県立郷土文化会館、昭和53年)の中に荒倉神社の蔵書が記載されている。もちろん、神道関係の資料が多いのだが、蔵書32点中、橘家関連の写本が3点ある。「橘家蟇目鳴弦之伝書」(3冊)「橘家神体勧請伝」「橘家清祓式法」。また、荒倉神社史料として「橘家夏越祓式」がある。

ここに登場する橘家とは? 京都梅宮の神官橘氏に伝わる橘家神道なるものがある。江戸時代中期、玉木正英が唱導した神道で、橘諸兄(もろえ)から伝わると称する。思想・教学的な面より行法や儀式を重視、蟇目(ひきめ)・鳴弦など諸神事・秘伝を体系化した。

蟇目鳴弦は諏訪大社の「新年祈請祭」で弓を射て、弦を鳴らす悪霊退散の儀式。「蟇目祈祷と鳴弦法は、神長官守矢家の一子口伝で代々伝えられたが、今は廃絶してしまった」とされるが、諏訪大社の勧請によって「橘家蟇目鳴弦之伝書」が持ち込まれたのであろう。

荒倉神社の宮司は吉良家が32代守り続けてきたが、数年前新川さんという方に交代した。その際お返しした物もあったというから『報告書』記載の資料群が残っているかは定かではない。

吉良城主の吉良氏との繋がりについて詳細は分からないが、 「年譜書」によれば、元親治政期に、社領とも召上げられ、一豊入国時の慶長五年、改めて社領二反(二石)を与えられ、享保十五年には藩庁直支配となっているようである。この間神官二代の吉良又八斎垂は吉良姓を井沢姓に改め、維新を経験した井沢石見光徳は井沢を再び吉良に返している。社名は王政復古を境に荒倉三社大明神から荒倉神社へ、社格は郷社であった。

この三社のうちの1つが諏訪大社であり、春日大社と共に荒倉神社に勧請されている。

ここに登場する橘家とは? 京都梅宮の神官橘氏に伝わる橘家神道なるものがある。江戸時代中期、玉木正英が唱導した神道で、橘諸兄(もろえ)から伝わると称する。思想・教学的な面より行法や儀式を重視、蟇目(ひきめ)・鳴弦など諸神事・秘伝を体系化した。

蟇目鳴弦は諏訪大社の「新年祈請祭」で弓を射て、弦を鳴らす悪霊退散の儀式。「蟇目祈祷と鳴弦法は、神長官守矢家の一子口伝で代々伝えられたが、今は廃絶してしまった」とされるが、諏訪大社の勧請によって「橘家蟇目鳴弦之伝書」が持ち込まれたのであろう。

荒倉神社の宮司は吉良家が32代守り続けてきたが、数年前新川さんという方に交代した。その際お返しした物もあったというから『報告書』記載の資料群が残っているかは定かではない。

吉良城主の吉良氏との繋がりについて詳細は分からないが、 「年譜書」によれば、元親治政期に、社領とも召上げられ、一豊入国時の慶長五年、改めて社領二反(二石)を与えられ、享保十五年には藩庁直支配となっているようである。この間神官二代の吉良又八斎垂は吉良姓を井沢姓に改め、維新を経験した井沢石見光徳は井沢を再び吉良に返している。社名は王政復古を境に荒倉三社大明神から荒倉神社へ、社格は郷社であった。

この三社のうちの1つが諏訪大社であり、春日大社と共に荒倉神社に勧請されている。

もう十年前となる平成20年、高知県初の古代官道と見られる遺構が発見された。南国市小籠の士島田遺跡である。丁度、国府跡とされる場所の南方に当たり、道幅6メートルで側溝もある。

この幅6メートルの古代官道は大和朝廷時代のものとの指摘があるように、奈良~平安時代のものとされる。問題はこの地点に見つかった古代官道跡をどう位置づけるかである。

香長平野には県内最大の条里制が敷かれており、その条里余剰帯から推定すると国府から東西方向に伸びる古代官道が想定されていた。ところが遺跡が示したものは国府から南方に伸びる官道の存在であった。

[9月19日掲載分]

この幅6メートルの古代官道は大和朝廷時代のものとの指摘があるように、奈良~平安時代のものとされる。問題はこの地点に見つかった古代官道跡をどう位置づけるかである。

香長平野には県内最大の条里制が敷かれており、その条里余剰帯から推定すると国府から東西方向に伸びる古代官道が想定されていた。ところが遺跡が示したものは国府から南方に伸びる官道の存在であった。

[9月19日掲載分]

高知県南国市小籠の士島田(ししまだ)遺跡から、県内初となる古代の官道「南海道」とみられる道路遺構が見つかったことを、県埋蔵文化財センターが19日発表した。

南海道は紀伊半島、淡路島、四国にあり、高知県内では記録はあったものの、実際に発掘されたのは初めて。

同遺跡の西側で幅約6mの道が見つかり、道の両側には幅約90cm・深さ約30cmと、幅約75cm・深さ約30cmの2本の排水溝とみられる溝が、約30mにわたって平行に走っていた。 溝は7世紀中ごろの竪穴住居跡を壊して建設されており、官道は奈良時代から平安時代に存在したとみられる。

この6m道路は近くの国分寺(同市国分字国分寺)から南にかけて約4kmあったとみており、瀬戸内海側の伊予に向けて抜ける山越えルートの起点部分と推測される。

21日午後1時半から現地説明会が開かれる。[参考:産経新聞]

大宝年間(701~704年)に祭神の置き換えがあったのではないかと思われる神社がいくつか存在する。その1つが滋賀県栗東市綣の追来神社(大宝神社境内社)である。

まずは境内の案内を見て欲しい。明らかに700年以前からあった追来神社が、701年に勧請された大宝天王にとって代わられたことが読み取れる。これこそ九州王朝から畿内大和朝廷への政権交代を示す有力な状況証拠なのではないだろうか?

大宝神社

当社は明治以前まで大宝天王宮・今宮応天大神宮とよばれ、 疫神を鎮める牛頭天王として信仰を集め古くは氏子圏が旧栗太 郡内の五十余村にも及んだと伝えられる。大宝神社

祭神は素盞鳴尊で、本殿は棟札から弘安元年(1278)に 棟上げが行われたとされるが、現在の本殿は後世のものである。

境内社の稲田姫神社は一間社檜皮葺で旧名を十禅師宮とい い、本殿右側にある追来神社(重要文化財)を模して造営されたと思われる程よく似た江戸時代の建造物である。

また境内には明治初期近郷の子弟を多く集めて教導に尽くし た足助武雄(楓崖)の石造碑があり、市指定の史跡となっている。

-境内案内板-

追来神社の由緒(延喜式内社栗太八座の一座とも言われている)

地主の神として大宝年間以前よりこの綣の地に鎮座されている。 伊吹山に座す多々美彦命が祭神。古来は、意布伎(伊不伎)神社と記さ れている。社内にあった狛犬の台座裏に「伊布伎里惣中」と記されている。中世には、若宮権現とも呼ばれ現在も通称その名で呼んで いる。

御神木は いぶき で意布伎の意は、「お」とも読めるため 「おふき」とよんで追来に転じたとされる説が有力である。 「いふき」の「ふき」は、息を吹く、風を意味し風の神である。 また、雨乞いにより雨を授けて頂いたので水の神でもある。 地主神でありながら大宝神社本殿が主祭神となっているため、無理に境内社 としての位置付けになり、若宮でありまた、社名変更を余儀なくされて いると推測される。 国指定重要文化財特別保護建造物一間社流造り 鎌倉時代1283年(弘安6年)の棟札現存……棟札も文化財指定

あまつか (通称には蛇塚)

1430年(永享2年)6月の文書中、干時にて苗が枯れつつあった とき、若宮権現追来神社裏手に大穴を掘り、田楽や神楽の奉納、 大般若心経等の奉読等を続けることにより、2日後三昼夜適量の雨量 があったとあり、仏法と神力は信ずるだけのことがある等が記されている。その後の干時にも諸奉納とともに池をさらえることにより、適量の降雨に 恵まれたことが文書に記されている、由緒ある池。

-境内案内板-

肥沼孝治氏のコラム「九州王朝は駅鈴も作ったか?」の中に「平城京で発掘された木簡には、兵士が二時間ごとに駅鈴を見張っている」とあり、現存する駅鈴は隠岐の二個だけだという。

ところが美濃国一宮、南宮大社にも、二つの駅鈴が保存されているという。この駅鈴は、寛仁元(1017)年、後一条天皇即位の際、諸国の大社四十八社に奉献されたものの一つとされている。

駅鈴には刻み目があり、その数によって調達できる馬の数が決められていた。南宮大社の駅鈴には刻み目はないが、底に付いている出っ張りの数に意味があったと伝えられている。

高岡郡佐川町永野には鈴神社がある。佐川町永野は高岡郡の郡家が置かれ、馬牧が近くにあったと推定されている。だとすれば、駅家が置かれた可能性もあり、もしかすると鈴神社には駅鈴が保管されていたのではないかとの仮説も出てきそうだ。この駅鈴探しも古代官道を復元する重要な手がかりとなる。

駅鈴

古代官道の整備に伴って、律令で駅伝の制が定められた。唐の制度にならったもので、官吏の旅行を容易にするため、主要道路に二十キロ前後の間隔で駅をつくり、馬や宿泊所を置いた。ここで公儀の旅行者の証として使用したものが駅鈴と呼ばれる鈴。駅鈴は特権の象徴で、官吏は、これを鳴らしながら往来した。

「卑弥呼の墓が発見されたようですよ」

ネットでニュースが流れたようで、同僚から報告を聞いた。

「何を今さら……」。卑弥呼の墓は既に分かっているーー多分、他に有力な証拠が出ない限り○玖岡○遺跡である。念のため確認してみたが、①前方後円墳 ②後円部の直径150m ③田川郡赤村ーーやはりガセネタか。

卑弥呼の墓は①弥生墳丘墓 ②直径約30m ③博多湾岸~春日市近辺、というのが『魏志倭人伝』の正しい解釈と思われる。

「やれやれ」と思いつつも、よく考えてみれば凄い発見には違いない。九州王朝説に刺さった3本の矢の1つが抜けようとしている。畿内に匹敵する巨大前方後円墳の存在は何を意味するのか?

『太宰府は日本の首都だった』の著者・ウッチャン先生こと内倉武久氏や「太宰府地名研究会」の古川清久氏なども、この古墳の存在は周知の上で発表のタイミングを図っていたようである。

『発見された倭京ーー太宰府都城と官道』(古田史学の会、2018年3月25日)の出版と相まって、今また北部九州に注目が集まりそうだ。

ネットでニュースが流れたようで、同僚から報告を聞いた。

「何を今さら……」。卑弥呼の墓は既に分かっているーー多分、他に有力な証拠が出ない限り○玖岡○遺跡である。念のため確認してみたが、①前方後円墳 ②後円部の直径150m ③田川郡赤村ーーやはりガセネタか。

卑弥呼の墓は①弥生墳丘墓 ②直径約30m ③博多湾岸~春日市近辺、というのが『魏志倭人伝』の正しい解釈と思われる。

「やれやれ」と思いつつも、よく考えてみれば凄い発見には違いない。九州王朝説に刺さった3本の矢の1つが抜けようとしている。畿内に匹敵する巨大前方後円墳の存在は何を意味するのか?

『太宰府は日本の首都だった』の著者・ウッチャン先生こと内倉武久氏や「太宰府地名研究会」の古川清久氏なども、この古墳の存在は周知の上で発表のタイミングを図っていたようである。

『発見された倭京ーー太宰府都城と官道』(古田史学の会、2018年3月25日)の出版と相まって、今また北部九州に注目が集まりそうだ。

古代南海道について、いくつかのリアルすぎるとさえ感じる伝承がある。

例えば、『仁淀村史』(仁淀村史編纂委員会、1969年)は、初代官道を「幡多回りの道」としながらも、別に「久万官道」を想定している。古伝として「斉明天皇七年(661)に天皇が伊予に上陸し、土佐に行幸、朝倉明神木丸殿に着」とあり「これ古の駅路也。外に道なし、伊予の場所より土佐の朝倉まで陸地相去ること30里、其間、山高く嶺重なり坂長く道険し」とあり、また、仁淀村沢渡の「三島神社」の鎮座から「古代伊予との交通の要路で、付近一帯は古代人の小集落であったことを立証するものである」と述べている。

また、「伝えられるところによりますと、養老二年官道開設の許可によって、翌、養老三年(719)から道路開設工事が始まり、五年後の神亀元年(724)に完成した」と『土佐の道 その歴史を歩く』(山崎清憲著、1998年)で紹介されている。

さらに山崎氏は他の著書で「久万官道(655年)開設」としており、その根拠となる出典については触れられていない。果たして伊予と土佐を結ぶ久万高原越えの古代官道が存在したのだろうか?

例えば、『仁淀村史』(仁淀村史編纂委員会、1969年)は、初代官道を「幡多回りの道」としながらも、別に「久万官道」を想定している。古伝として「斉明天皇七年(661)に天皇が伊予に上陸し、土佐に行幸、朝倉明神木丸殿に着」とあり「これ古の駅路也。外に道なし、伊予の場所より土佐の朝倉まで陸地相去ること30里、其間、山高く嶺重なり坂長く道険し」とあり、また、仁淀村沢渡の「三島神社」の鎮座から「古代伊予との交通の要路で、付近一帯は古代人の小集落であったことを立証するものである」と述べている。

また、「伝えられるところによりますと、養老二年官道開設の許可によって、翌、養老三年(719)から道路開設工事が始まり、五年後の神亀元年(724)に完成した」と『土佐の道 その歴史を歩く』(山崎清憲著、1998年)で紹介されている。

さらに山崎氏は他の著書で「久万官道(655年)開設」としており、その根拠となる出典については触れられていない。果たして伊予と土佐を結ぶ久万高原越えの古代官道が存在したのだろうか?

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

[11/11 Dwaynelalty]

[11/09 Dwaynelalty]

[11/04 タフタル山]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ