高知市愛宕山121に鎮座する愛宕神社(祭神:伊邪那美大神と火産霊神)は道路脇の鳥居から200段以上の石段を登る。その本殿の左手裏側、北100m程の所に「天熊社」(祭神:天熊大人)と扁額がかかっている祠がある。屋根覆いがかけられているが、巨石で造られた古墳の玄室が露出しているようだ。これは横穴式石室ではないか? 県内の古墳をいくつか見てきた経験からも、よく似ていると感じた。古墳の周りや愛宕神社参道の脇にも巨石が見られる。

初詣の参拝客のお世話をされていた方に、その疑問をぶつけてみた。すると「ここら辺りは愛宕山古墳と言われていますが、専門家の話では山頂には古墳は造らないそうです」とのこと。確かに山の裾野を利用して古墳が造られることはあっても、山頂の古墳はあまり聞かない。

もともとこの山は、昔は津ノ崎山と呼ばれていて、6世紀後半から7世紀前半頃、この辺りまで浦戸湾が入り込んでおり、中津という港があったという。愛宕山の北側には県内で最古の一つと言われている白鳳時代(645~710年)の秦泉寺廃寺跡が発掘調査で確認されている。また天智天皇のミササギ伝承地も存在する。

愛宕山は標高が約40m以上あって、高知城とほぼ同じ高さであり、艮(うしとら)鬼門に当たる。この要衝の地に寛永六巳年(1624)、山城国(京都の北部)より勧請。二代藩主山内忠義公尊崇篤く、藩政期を通じて愛宕神社は隆盛を極めた。さらに境内には杉尾神社(祭神:大物主神)、愛宕水神社(祭神:水速能女神・御井神・忍雲根神)も祀られている。

ブログ「南国土佐へ来てみいや」のオンチャンさんが、愛宕山全体が前方後円墳ではないかとの大胆な仮説を出されている。その根拠として、他にも山上に前方後円墳が実在する例として、愛媛県西予市の笠置古墳を示している。3世紀半から4世紀前半頃に築造された西南四国最古の前方後円墳とされ、自然の地形を利用した原初的タイプの古墳であるとしたら……。昨年、卑弥呼の墓かと騒がれた福岡県田川郡赤村の前方後円墳らしきものーー専門家は自然の地形にすぎないと否定的だが、既成概念に囚われず、可能性をしっかり検証してみてもよいのではないだろうか。

いずれにしても愛宕山を含むこの一帯は古墳地帯であり、古代において秦泉寺地区は土佐国土佐郡の中心地であったことは間違いない。単なる初詣のつもりが、新年早々2019年の研究課題を提起させられた一時であった。

PR

土佐国(高知県)に21社ある延喜式内社のうちの一つ、坂本神社については『芸西村史』(芸西村史編纂委員会編、昭和55年)によくまとめられている。坂本神社といっても南国市の坂本龍馬を祀る神社とは違うので、お間違えないように。

安政二年の丙辰の年和食村金岡上にある神社の再建の際、社殿の横梁の所に「奉造立坂本権現慶長十三年孟夏吉日大工小助」と誌されてあったので神主松本越前正純明がこれを見て大いに驚いたというのである。早速、彼は延喜式に見られる坂本神社がこれだとして藩当局に届けた所、藩庁もまたここに坂本神社を造営することを許可してくれた。このことにより、和食の金岡にある宇佐八幡宮の境内に、坂本神社が再建されたのである。この坂本神社にしても近世初頭に「坂本権現」として明記されたものが唯一の手がかりであり、これだけで古代の式内社がここに鎮座していたというのはどうであろうか。ただ、最初から多気神社と坂本神社とは併座していなかったことは、延喜式の「神名帳」をひもとくと別々に記載されていることでもわかる。それに、併座されていれば「何々神社二座」、「三座」などというように記載されているからである。「式内社」を考える場合には、その神社を祭っている有力豪族を併せて考える必要があると思う。そうなると、安芸郡東部に室津神社、中部に多気神社、それに西部に坂本神社があったと推測することの方が自然なのではなかろうか。

現在、坂本神社の祭神葛城襲津彦命は和食の東の小丘にある宇佐八幡宮内の西端に小さな祠に祭られている。「神社明細帳」に「往昔和食村住筒井氏者同村字権現谷ト云所ヨリ爰ニ奉移ト云々」といわれているように、もと和食内に権現谷という所にこの神社があったが、筒井氏が後に和食の金岡山に移したというのである。続けて「天正十七年己丑三月三十日和食郷本村地検帳ニ権現領凡壱町四拾代五歩余御直分ト有之」とも記されている。

安芸郡奈半利町乙中里に多気坂本神社(だけさかもとじんじゃ)があり、境内には多気神社と坂本神社の二社相殿の社殿がある。もともと別の神社で、いずれも延喜式内社に比定されているが、いつ合併されたのかは不詳。慶長9年(1604年)4月の棟札に「嶽大明神坂本大明神」とあることから、遅くとも江戸時代初期には今の状態だったという。

もともと近くにあったとする奈半利説では、六丁(約600m)ほど南から坂本社が移つたとする伝承があるが、式内社が二社近接して存在していたとするのは疑問との指摘もある。

和食村(現・芸西村)での「坂本権現」の墨書銘発見により、藩庁はこの権現社を式内社「坂本神社」と認定した。現在は芸西村和食の金岡山の宇佐八幡宮内の西端の小さな祠に祭られている。

『奈半利村史考』(安岡大六著、1953年)によると、「坂本神社は和食村鎮座となった」との藩庁の認定に伴つて御神体も奈半利村から和食村へ移され、憤慨した奈半利村の若者たちが取り返しに行く話まで出ている。明治四年(一八七一年)のことである。それから事の次第を詳細に届出て、先方より異議申立がなかったため、明治五年十一月七日、坂本神社は奈半利村へ取りきめになったと通知があった。だが、調査のため御神体を県庁へ差出し、後にかえってきたのは元と異なっていたと伝えられる。

式内社の坂本神社がどこに鎮座していたかは重要な問題であるが、坂本神社の祭神が、一元史観によって推定されている葛城襲津彦命で本当に良いのか? これがもう一つの坂本神社問題である。この件については、機会を改めて考察してみたい。

ブログ「伊那の谷から古代が見える」で、長野県南部に筑紫神社を発見したとの記事があった。

(前略)

ますます興味が湧いて、また神社へ戻った。

ますます興味が湧いて、また神社へ戻った。

参道で掃除をしていた別の人に御祭神を聞いてみた。

やはり解らないという。

『神主に聞いても解らないし、はっきり言わないのだよ』との事だった。

その帰りに図書館へ廻り、史料を探した。

解ったことは、

筑紫神社 下伊那郡 泰阜村 字宮ノ後 3199

祭神 高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)

相殿 誉別尊(ほんだわけのみこと)(八幡さま)

由緒 不明

実は高知県にも筑紫神社があって、以前チェックしたまま、それ以上の情報がつかめずにいた。『東津野村史 上』(高知県高岡郡東津野村教育委員会、昭和39年)に「筑紫神社 高良神 北川村管の谷 寛文十年(一六七〇)筑紫大権現」とある。長野県下伊那郡の筑紫神社と同系列の神社と思われる。不思議なことに、高知県と長野県には共通点が多く見つかっており、それらは九州とのつながりを示唆するかのようである。

現在、この神社がどうなっているのか。高岡郡津野町北川にある神社のリストに見当たらないので、保留にしたままであった。

そもそも筑紫神社(ちくしじんじゃ)は、福岡県筑紫野市原田2550にある神社で、祭神は「筑紫の神」とされる。式内社(名神大社)で、旧社格は県社。また天元2年(979年)の官符には住吉神社・香椎宮・竈門神社・筥崎宮とともに筑紫神社に大宮司職を置くという記載がある。

祭神の「筑紫の神」についてはいくつかの説があるが、『筑後国風土記』の記述と関係がありそうだ。逸文に次のような内容がある。

「昔 此堺上 有鹿猛神 往来之人 半生半死 其数極多 因曰人命尽神 干時 筑紫君肥君等占之 令筑紫君等之祖甕依姫 為祝祭之 自爾以降 行路之人 不被神害 是以曰筑紫神」

半分は筑紫の地名説話とも受け取れる内容であるが、ここに登場する甕依姫こそが邪馬壹国の女王・卑弥呼(ひみか)に比定される人物であることを古田武彦氏が『よみがえる卑弥呼』(1987年、駸々堂出版社)で指摘している。九州王朝と無関係ではなさそうだ。

それにしても、大元の福岡県では「筑紫の神」が祀られているのに、長野県と高知県では「高良玉垂命」あるいは「高良神」とし、祭神が異なっているのはどうしたことだろうか。

考えられるケースとしては長野県と高知県に筑紫神社が勧請された時点では祭神・高良玉垂命であったものが、後に福岡県では祭神が置き換わった可能性がある。文化のドーナツ化現象として周辺部に原初的な姿が残され、中心部では本来の姿が失われてしまった状態になっているわけである。とりわけ九州王朝の中心地であればなおさら、大和朝廷の主権下では、九州王朝に関係の深い祭神を祀ることが許されなかったとも考えられる。

また、筑前地方では高良玉垂命が武内宿禰命に置き換わっていると思われる神社がある。なぜ筑前地方に高良神社が少ないのか? 筑紫神社研究というアプローチから新たな展開が見出されるかもしれない。

実は高知県にも筑紫神社があって、以前チェックしたまま、それ以上の情報がつかめずにいた。『東津野村史 上』(高知県高岡郡東津野村教育委員会、昭和39年)に「筑紫神社 高良神 北川村管の谷 寛文十年(一六七〇)筑紫大権現」とある。長野県下伊那郡の筑紫神社と同系列の神社と思われる。不思議なことに、高知県と長野県には共通点が多く見つかっており、それらは九州とのつながりを示唆するかのようである。

現在、この神社がどうなっているのか。高岡郡津野町北川にある神社のリストに見当たらないので、保留にしたままであった。

そもそも筑紫神社(ちくしじんじゃ)は、福岡県筑紫野市原田2550にある神社で、祭神は「筑紫の神」とされる。式内社(名神大社)で、旧社格は県社。また天元2年(979年)の官符には住吉神社・香椎宮・竈門神社・筥崎宮とともに筑紫神社に大宮司職を置くという記載がある。

祭神の「筑紫の神」についてはいくつかの説があるが、『筑後国風土記』の記述と関係がありそうだ。逸文に次のような内容がある。

「筑後国風土記逸文」

昔、この国境(筑前・筑後)に荒ぶる神がいて通行人の半分は生き半分は死んでいた。その数は極めて多かった。そこで「人の命尽くしの神」と言った。筑紫君、肥君らの占いによって、筑紫君等の先祖である甕依姫(みかよりひめ)を祭司としてまつらせたところ、これより以降は通行人に神の被害がなくなったという。これを以って「筑紫の神」と言う。「昔 此堺上 有鹿猛神 往来之人 半生半死 其数極多 因曰人命尽神 干時 筑紫君肥君等占之 令筑紫君等之祖甕依姫 為祝祭之 自爾以降 行路之人 不被神害 是以曰筑紫神」

半分は筑紫の地名説話とも受け取れる内容であるが、ここに登場する甕依姫こそが邪馬壹国の女王・卑弥呼(ひみか)に比定される人物であることを古田武彦氏が『よみがえる卑弥呼』(1987年、駸々堂出版社)で指摘している。九州王朝と無関係ではなさそうだ。

それにしても、大元の福岡県では「筑紫の神」が祀られているのに、長野県と高知県では「高良玉垂命」あるいは「高良神」とし、祭神が異なっているのはどうしたことだろうか。

考えられるケースとしては長野県と高知県に筑紫神社が勧請された時点では祭神・高良玉垂命であったものが、後に福岡県では祭神が置き換わった可能性がある。文化のドーナツ化現象として周辺部に原初的な姿が残され、中心部では本来の姿が失われてしまった状態になっているわけである。とりわけ九州王朝の中心地であればなおさら、大和朝廷の主権下では、九州王朝に関係の深い祭神を祀ることが許されなかったとも考えられる。

また、筑前地方では高良玉垂命が武内宿禰命に置き換わっていると思われる神社がある。なぜ筑前地方に高良神社が少ないのか? 筑紫神社研究というアプローチから新たな展開が見出されるかもしれない。

12月14日の高知新聞に「南海道か 県内最大遺構」との見出しで、香南市野市町下井・高田遺跡で古代官道とみられる道路遺構の発見を報じた。気になった点は次の記述である。

道路は、溝出土の土器などから8世紀に使用されたと推定。道幅10.35mは、律令国家が713年以前に使った「大尺」と呼ばれる長さの単位でちょうど30尺にあたる。

ここで「大尺」と呼んでいるのは、1尺=約35cmのいわゆる高麗尺のことを指しているのだろうか? 「ちょうど30尺」としているというからには、1035÷30=34.5(cm)を1尺と見ていることになる。これは高麗尺の元になったとされる東後魏尺(1尺=34.5cm)に相当する。

大和朝廷は唐の影響を強く受けて、唐の律令制度を取り入れていることから、それに先行する長さの体系が存在していたことは、九州王朝といった旧王朝の存在を示唆することにもなり、相当に食指が動くところである。

しかし、学問を志す者は真理の前に謙虚でなければならない。『古田史学会報』140号に「高麗尺やめませんか」と題する八尾市の服部静尚氏の論考があるが、高麗尺に相当する物差しは見つかっていないという。法隆寺再建論争で有名になった仮説段階の物差しであって、その実在は専門家の間でも疑問視されている。新井宏氏の「日韓古代遺跡における高麗尺検出事例に対する批判的検討」などが参考になる。

そもそも今回見つかった道幅は、小尺(1尺=29.6cmの唐尺あるいは天平尺)で35尺のほうがピッタリのような気がする。29.6×35=1036(cm)、すなわち10.36mになり、新聞発表の数値とも合っている。この阿波経由の古代官道は718年以降に大和朝廷主導で設置されたものとすれば、713年以前に使用されたという大尺を適用する必要はない。令の雑令に「高麗法を用いると地を度るに便なため」とある内容に引きずられ過ぎたのではないか。

また、九州王朝においては魏との関係が深かったことから南朝系の尺度が使用されたと考えられ、1尺=24.3cmとする魏尺(正始弩尺)などが候補として検討されるところである。ここでも「ONライン(701年)」を前後する度量衡の変遷が研究課題となりそうだ。

待ちに待っていたニュースが飛び込んできた。高知県香南市野市町下井の高田遺跡の発掘調査で古代官道と見られる県内最大の道路遺構が発見されたのだ。「高知 NEWS WEB」では、次のように報道している。

古代の道路跡は「南海道」か

12月13日 17時09分

香南市で行われていた遺跡の発掘調査で幅10メートルを超える古代の大きな道路の跡が確認されました。いまから1300年ほど前の奈良時代に、中央と地方を結んだ、「南海道」ではないかと見られています。

道路跡が見つかったのは香南市野市町の高田遺跡です。高知県の埋蔵文化財センターが高速道路の工事に伴う今年度の発掘調査で確認し、13日に報道関係者に公開されました。

見つかったのは、並行にまっすぐ伸びる2本の溝で、溝と溝との幅は10メートル長さは170メートルに及び、古代の大きな道路の跡とみられています。

この近くでは、いまから1300年ほど前の、奈良時代の建物の跡なども見つかっていることから、この道路は、奈良時代に、中央集権国家を目指し朝廷が整備した、中央と地方を結ぶ幹線道路である「南海道」の可能性が高いということです。

高知県内で、南海道とみられる道が見つかったのは初めてで、これまでに香川県の一部でのみ見つかっている南海道と比べても、かなり規模が大きいということです。

調査にあたった県の埋蔵文化財センターの池澤俊幸さんは「中央にいち早く情報を伝達するのに馬が走れる大きな道路が必要だったと考えられる。本来、推定されている南海道のルートとは異なる場所での発見だが、道路の特徴などから、南海道の可能性は高い」と話していました。

今回の遺跡調査の結果については、今月16日、一般向けの現地説明会が予定されています。

まずお断わりしておくが、古代官道と見られる道路遺構の発見は県内で2例目である。ちょうど10年前の平成20年、南国市の士島田遺跡で幅6メートルの古代南海道の一部と見られる遺構が見つかっている。「本来、推定されている南海道のルート」とコメントされているのは、南国市比江の推定国府跡から東西に伸びるルート(条里余剰帯の存在などを根拠とする)のことであろうか。そこからはかなり南方を東西に走っていることになる。

「遺構は偶然にも高知東部自動車道・南国安芸道路の建設予定地で見つかり、県立埋蔵文化財センターは『最短距離で人や物を運ぶ現代の高速道路と古代の官道のルートが一致する事例は全国にもあり、大変面白い』」とした報道もあるが、もし、このコースを全く想定していなかったとしたら研究不足かもしれない。一部の郷土史家の間では、この位置に古代官道が発見されて当然と見る者もいる。

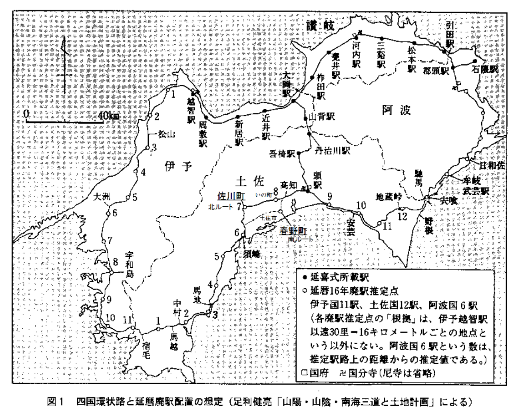

現地説明会の内容は聞いていないが、今回の発掘調査で整合性が見えてきた感もある。土佐国の南海道については、718(養老2)年以前は伊予国経由の西回りであったものが、718年に阿波国経由の野根山街道を経由するルートに変更された。この「南海道の付け替え」は九州王朝から大和朝廷への政権交代(701年のONライン)によるものとする指摘もある。さらに796(延暦15)年、国府から北に向かう北山越え(大豊、川之江方面経由)に変更されている。

今回発見された古代官道は718〜796年の間に使用された道路と考えられる。国府から南下し、士島田遺跡と廿枝を経てさらに南へ。香長中学校(道路遺構らしきものが見つかっている)あたりを通るように東へ向かい、そのまま高知龍馬空港の北側を通過し、物部川を渡って、今回見つかった高田遺跡の道路遺構にほぼ直線的に連結するようなルートである。

今後の課題として、①さらに東の延長がどのように伸びているのか? また、②国府以西がどのコースを通っているかーー従来の想定位置、国分寺北側からほぼ真西(土佐北街道沿い)に逢坂峠方面ヘ伸びているのか? あるいは、今回発見された南方のルートを香長中学校あたりから、そのままほぼ真西に伸びているのか? 「古代南海道を探せ」と銘打って情報発信してきた古代南海道研究が新たなステージに入ったと言えるだろう。

まずお断わりしておくが、古代官道と見られる道路遺構の発見は県内で2例目である。ちょうど10年前の平成20年、南国市の士島田遺跡で幅6メートルの古代南海道の一部と見られる遺構が見つかっている。「本来、推定されている南海道のルート」とコメントされているのは、南国市比江の推定国府跡から東西に伸びるルート(条里余剰帯の存在などを根拠とする)のことであろうか。そこからはかなり南方を東西に走っていることになる。

「遺構は偶然にも高知東部自動車道・南国安芸道路の建設予定地で見つかり、県立埋蔵文化財センターは『最短距離で人や物を運ぶ現代の高速道路と古代の官道のルートが一致する事例は全国にもあり、大変面白い』」とした報道もあるが、もし、このコースを全く想定していなかったとしたら研究不足かもしれない。一部の郷土史家の間では、この位置に古代官道が発見されて当然と見る者もいる。

現地説明会の内容は聞いていないが、今回の発掘調査で整合性が見えてきた感もある。土佐国の南海道については、718(養老2)年以前は伊予国経由の西回りであったものが、718年に阿波国経由の野根山街道を経由するルートに変更された。この「南海道の付け替え」は九州王朝から大和朝廷への政権交代(701年のONライン)によるものとする指摘もある。さらに796(延暦15)年、国府から北に向かう北山越え(大豊、川之江方面経由)に変更されている。

今回発見された古代官道は718〜796年の間に使用された道路と考えられる。国府から南下し、士島田遺跡と廿枝を経てさらに南へ。香長中学校(道路遺構らしきものが見つかっている)あたりを通るように東へ向かい、そのまま高知龍馬空港の北側を通過し、物部川を渡って、今回見つかった高田遺跡の道路遺構にほぼ直線的に連結するようなルートである。

今後の課題として、①さらに東の延長がどのように伸びているのか? また、②国府以西がどのコースを通っているかーー従来の想定位置、国分寺北側からほぼ真西(土佐北街道沿い)に逢坂峠方面ヘ伸びているのか? あるいは、今回発見された南方のルートを香長中学校あたりから、そのままほぼ真西に伸びているのか? 「古代南海道を探せ」と銘打って情報発信してきた古代南海道研究が新たなステージに入ったと言えるだろう。

『「邪馬台国」はなかった』(昭和46年)が出版される時、著者・古田武彦氏も悩んだという。『三国志』全体の中に「壹(いち)」は86個、「臺(だい)」は56個あった。誤謬率の統計的調査を行なったのである。その結果、「臺→壹」の形の誤記は生じていないことが確認されたのだ。すなわち『三国志』の原本には「邪馬壹国」と書かれていて、3世紀の段階では“邪馬台国はなかった”のである。

商業主義に立つ出版社はインパクトのあるタイトルとして「邪馬台国はなかった」を提示した。しかし、後の時代には天子の居所を意味する至高文字「臺」のインフレーション現象が起きる。『後漢書』における「邪馬台国」の表記がそれである。

タイトルの「邪馬台国」にカギ括弧が付いたいきさつは、そのような内容だったと聞いている。つまり卑弥呼の時代、3世紀段階では邪馬台国はなかったという限定的な表現を込めたのだ。ではなぜ「壹」という字を国名としたのだろうか。古田氏は「二心(ふたごころ)無き忠誠心」を表す漢字として「壹」を使用したと考えた。

この考えには反対ではないが、「壹」にはもう一つの意味があるのではないかと最近、考えるようになった。高知県では神に仕える巫女のことを、かつては「佾(いち)」と呼んでいた。『長宗我部地検帳』をはじめ、古い文献には時折り登場する。『魏志倭人伝』に「名を卑弥呼と曰い、鬼道に事(つか)え能(よ)く衆を惑わす」と描かれた邪馬壹国の女王・卑弥呼(ひみか)はまさにこの「佾(いち)」に相当する女性である。邪馬(やま)国の「いち」が治めた国なので邪馬壹国(やまいちこく)と呼んだのではないか。より実態に即した命名のように思われる。

卑弥呼ならびに壹與の時代はまさに「邪馬壹国」だったのであろう。その後、再び男王の時代に戻ったと考えられるが、そうなると既に「いち」の国ではなくなったことから、邪馬壹国という国名は使われなくなったとするのが理にかなっているように思われる。

「いなきさんのスピリット

〜八代青年奉納歌舞伎〜」

12/2(日)14:30~15:24

KUTVテレビ高知で放送されていた番組をチラッと見て、「もしや、いの町枝川の八代八幡宮では?」と思ったら、その通りであった。「コウラ」地名を探し回っている時に立ち寄った神社である。気になっていたが、まさかテレビで紹介されるとは……。

まずはホームページ「ダイドー祭りドットコム2018」の案内文を見てみよう。

高知市との境に位置する吾川郡いの町の八代地区。わずか100世帯が暮らすこの小さな集落で、約300年にわたって継承されている「八代青年奉納歌舞伎」。八幡宮には、国指定の重要有形民俗文化財に指定されている回り舞台があり、毎年11月5日に、芝居好きの氏神様のために歌舞伎が奉納されています。役者を務めているのが20代〜30代で構成される地域の青年団。彼らには、かつて土佐地芝居で女形として舞台に上がっていた「いなきさん」の教え・心得が、今も脈々と受け継がれています。数少ない農村歌舞伎を今に残す若者たちの奮闘ぶり、さらには祭りを継承する難しさ、楽しさとは? そして「いなきさん」が後世に残した“大切な何か”を描きます。

「いなきさん」というから、てっきり「稲置」を連想したが、歌舞伎の大先輩である水田稲吉さんのことだった。また、八代(やしろ)地区というと、熊本県の八代(やつしろ)市や歌手の八代亜紀を思い出す。

そもそも八代は神社の社(やしろ)が語源であるとも言われている。八代市妙見町にある八代神社(祭神:天之御中主神、國常立尊)は、妙見宮(みょうけんぐう)、妙見さんとも呼ばれ、福島県の相馬妙見、大阪府の能勢妙見と並んで、日本三大妙見の一つとされる。また、八代妙見祭は八代地方において最大の祭礼行事で、もっとも古い祭礼の記録は相良氏が支配していた時代の記録である『八代日記』の1515年(永正12年)に記述がある。

高知県において天之御中主を祀る妙見は、明治初年の神仏分離令及び名称変更の達しにより星神社に改称された。『鎮守の森は今』(竹内壮市著、2009年)によると、高知県内の星神社は54社を数える。

閑話休題、吾川郡いの町枝川になぜ八代地区があり、八代八幡宮が存在するのだろうか。なぜ数百年以上も奉納歌舞伎が継承されてきたのか。演目の中では「大黒踊り」がより古くからあるものと伝えられ、『菅原伝授手習鑑』(すがわらでんじゅてならいかがみ)「寺子屋」の段も演じられる。平安時代の菅原道真の失脚事件(昌泰の変)を中心に、道真の周囲の人々の生き様を描くストーリーである。

ここにも何か九州とのつながりを感じさせる伝統が息づいているように感じられた。

そもそも八代は神社の社(やしろ)が語源であるとも言われている。八代市妙見町にある八代神社(祭神:天之御中主神、國常立尊)は、妙見宮(みょうけんぐう)、妙見さんとも呼ばれ、福島県の相馬妙見、大阪府の能勢妙見と並んで、日本三大妙見の一つとされる。また、八代妙見祭は八代地方において最大の祭礼行事で、もっとも古い祭礼の記録は相良氏が支配していた時代の記録である『八代日記』の1515年(永正12年)に記述がある。

高知県において天之御中主を祀る妙見は、明治初年の神仏分離令及び名称変更の達しにより星神社に改称された。『鎮守の森は今』(竹内壮市著、2009年)によると、高知県内の星神社は54社を数える。

閑話休題、吾川郡いの町枝川になぜ八代地区があり、八代八幡宮が存在するのだろうか。なぜ数百年以上も奉納歌舞伎が継承されてきたのか。演目の中では「大黒踊り」がより古くからあるものと伝えられ、『菅原伝授手習鑑』(すがわらでんじゅてならいかがみ)「寺子屋」の段も演じられる。平安時代の菅原道真の失脚事件(昌泰の変)を中心に、道真の周囲の人々の生き様を描くストーリーである。

ここにも何か九州とのつながりを感じさせる伝統が息づいているように感じられた。

高知県の歴史研究をする上で越えなければならない壁がある。「長宗我部地検帳のふるい」である。

関ヶ原の戦いを前後して、土佐国の領主が長宗我部氏から山内氏に交代する。16世紀末に行われた検地の成果は『長宗我部地検帳』として記録され、政権交代後もそのまま山内家に引き継がれた。現在368冊、土佐七郡ほぼ全てを網羅する史料として残されている。

『文化遺産オンライン』には次のように紹介されている。

高知県

『土佐史談』(土佐史談会)や『探訪』(仁淀川歴史会)などに、高知県の郷土史家による歴史研究の論考が次々と発表されている。それらが正しいと認められるためには、少なくとも『長宗我部地検帳』の記録に矛盾しないことが必要条件となる。研究対象となる時代にもよるが、とりわけ江戸時代から戦国時代(織豊期)へとさかのぼる場合、いわゆる「長宗我部地検帳のふるい」にかけられることになる。

もちろん、『長宗我部地検帳』も無謬(むびゅう)というわけではない。けれども客観的な資料的性格を考えると、主権者のイデオロギーを反映する『日本書紀』などよりも、はるかに信頼性があると言える。それゆえに、歴史小説ならいざ知らず、歴史論文となると勝手に空想を膨らませることはできない。

この長宗我部時代と山内時代の画期、山内一豊の土佐入国1601年をもって「C(長宗我部)・Y(山内)ライン」と呼ぶことにする。古田史学で用いられている701年の「O(Old九州王朝)・N(New大和朝廷)ライン」になぞらえて命名した。この「C・Yライン」をまたぐ時は要注意である。

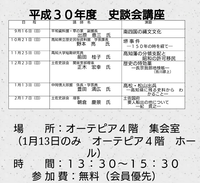

12月23日(日)に土佐史談会関東支部理事・正木宏幸氏による「歴史の特効薬ー長宗我部地検帳ー(吾川郡 上)」と題する平成30年度史談会講座がオーテピアで開かれる。どのような切り口で語られるのか楽しみである。

関ヶ原の戦いを前後して、土佐国の領主が長宗我部氏から山内氏に交代する。16世紀末に行われた検地の成果は『長宗我部地検帳』として記録され、政権交代後もそのまま山内家に引き継がれた。現在368冊、土佐七郡ほぼ全てを網羅する史料として残されている。

『文化遺産オンライン』には次のように紹介されている。

高知県

桃山時代

袋綴冊子装(五ツ目綴) 料紙楮紙

縦39.5cm×横27.5cm

全368冊

高知県立高知城歴史博物館

重要文化財/指定番号(登録番号):00291(S46.6.22指定)指定名称:長曽我部地検帳

豊臣政権期に土佐国主であった長宗我部氏が実施した、土佐一国の総検地帳。天正15(1587)年から数カ年かけて行われた検地の成果で、土佐七郡全域にわたる368冊が現存する。初代土佐藩主山内一豊は慶長6(1601)年の土佐入国時、長宗我部氏の居城浦戸城に入城し、地検帳を接収。七郡の郡奉行がそれぞれ保管し、初期の土佐藩政に利用した。その後写本を作成し、原本は実務的な使用からは離れるが、近代まで土佐一国の基本台帳として大きな意義を持った。

※長宗我部氏の表記統一のため、指定名称(長曽我部地検帳)と異なる資料名を採用している。

『土佐史談』(土佐史談会)や『探訪』(仁淀川歴史会)などに、高知県の郷土史家による歴史研究の論考が次々と発表されている。それらが正しいと認められるためには、少なくとも『長宗我部地検帳』の記録に矛盾しないことが必要条件となる。研究対象となる時代にもよるが、とりわけ江戸時代から戦国時代(織豊期)へとさかのぼる場合、いわゆる「長宗我部地検帳のふるい」にかけられることになる。

もちろん、『長宗我部地検帳』も無謬(むびゅう)というわけではない。けれども客観的な資料的性格を考えると、主権者のイデオロギーを反映する『日本書紀』などよりも、はるかに信頼性があると言える。それゆえに、歴史小説ならいざ知らず、歴史論文となると勝手に空想を膨らませることはできない。

この長宗我部時代と山内時代の画期、山内一豊の土佐入国1601年をもって「C(長宗我部)・Y(山内)ライン」と呼ぶことにする。古田史学で用いられている701年の「O(Old九州王朝)・N(New大和朝廷)ライン」になぞらえて命名した。この「C・Yライン」をまたぐ時は要注意である。

12月23日(日)に土佐史談会関東支部理事・正木宏幸氏による「歴史の特効薬ー長宗我部地検帳ー(吾川郡 上)」と題する平成30年度史談会講座がオーテピアで開かれる。どのような切り口で語られるのか楽しみである。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ