『鎮守の森は今 高知県内二千二百余神社』(竹内荘市著、2009年)によると、著者が拝観した高知県内の白皇(王)神社は44社。祭神のほとんどは大巳貴(おおなむち)命とされ、その大半は県西部の幡多郡及び高岡郡に分布している。

以前「高知県西部(幡多地方)に集中する白皇神社」と題する内容を紹介したら、県内外から多くのアクセスがあった。けれども、問題提起をしたに過ぎず、十分な検証もできなくて心苦しい思いを持ち続けていた。

実は『高知県幡多郡誌 全』(高知県幡多郡役所編、昭和48年)によると、明治13年頃の時点で幡多郡には神社総数2007社、そのうち白皇神社が134社あったと記録されている。

| ▲宿毛市押ノ川の文旦畑の中に白皇神社の鳥居 |

明治初年の段階で幡多郡には4郷130村あったので、4+130=134。ピタリと数を合わせたように、白皇神社の数と一致している。まさに「一村一社」ならぬ「一村一白皇」なのである。これは江戸時代までの神社行政の反映と見るべきだろうか。『南路志』などで村ごとの神社を拾い上げてみれば、完全に一対一対応ではないものの、幡多郡における「一村一白皇」が実感としてよく分かる。

お隣りの高岡郡に入ると、白皇神社ではなく白王神社と表記が変わったものが増える。須崎市大谷の「白皇(しらおう)でなく白王神社(祭神:猿田彦命)」の例もある。これは愛媛県南予地方でも同様である。

天皇の「皇」を使うのは不敬であるから「王」に変えたのではないかと推測できるが、祭神自体も異なるところがある。高岡郡の『中土佐町史』(中土佐町史編さん委員会、昭和61年)には白皇神社(祭神:少彦名)1社、白皇神社(祭神:彦火々出見命)1社が紹介されている。ちなみに愛媛県ではほとんど白王神社の表記で、祭神は菊理姫、伊弉諾尊、伊弉冉尊となっている。白山神社(本宮は石川県白山市三宮町にある加賀国一宮・白山比咩神社)と同系列との判断であろうが、この点に関しては愛媛県側の史料を精査する必要がある。

白皇神社について『長宗我部地検帳の神々』(廣江清著、1972年)では農耕の神あるいは土地開発の神という説明がなされているが、納得できるものではない。

社名から連想されるのは「白川伯王(しらかわはくおう)→しらおう」と省略した伯家神道(神祇官統領白川伯王家伝承惟神道)なのだが、その痕跡が見つからない。それどころか、幡多郡の神社を主管していたのは吉田神道の神官であった。

土佐国には西から幡多郡・高岡郡・吾川郡・土佐郡・長岡郡・香美郡・安芸郡の7郡があり、「中5郡」という言葉もある。中央の指示・命令が行き届くのが中5郡であり、東の端・安芸郡と西の端・幡多郡はかなりの部分で独自性が貫かれた。高知県で幡多郡と安芸郡だけに高良神社が残されたことも、その反映ととれる。

そして幡多郡の神社に関しては中央とは切り離され、社家頭であった山田村の正八幡宮の神主・宮部左近による「吉田家直支配」とされた。他郡にはこの制度はなかったようだ。黄幡(おうばん)神社や鷣(はいたか)神社など、全国的にも珍しい神社が幡多郡に残されたのは、この制度によるところが大きいと見ている。それだけ幡多郡が重要視され特別視されるべき何かがあったと考えられる。

白皇神社が集中する幡多郡が「吉田家直支配」とされたのは、逆に言うとそれ以前は伯家神道の影響力が浸透していたからとも考えられる。たが、単なる仮説の域を出ないので、さらに情報を収集し、検証を重ねていきたい。

PR

「春高」と言ってもバレーボールじゃないよ。高知市春野町の春野高校、略して春高はかつて園芸高校と呼ばれていた。卒業して就農する生徒はほとんどなく、農業色を払拭してイメージチェンジを図るための名称変更だったのだろう。

高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月9日(土)〜28日(木)の期間行なわれている。数年前から開催されるようになって、高校生がこのように郷土史を自分たちの手で調べて発表することに好感を持っている。

同好会の研究成果として壁新聞「春野をゆけば」の展示がなされているが、No.1「あじさい街道は桜並木だった!」を数年前に見て、非常に注目した記憶がある。たしか、同好会を立ち上げた生徒がとても歴史好きだったらしい。研究テーマとしても身近で親しみやすい。

現在のあじさい街道には紫陽花(あじさい)はあるが桜並木はない。戦争を契機に切られてしまったというのだが、なぜ切られてしまったのか?

小林秀雄の講演会のCDを聞いていると、似たような話があった。とても桜好きで山桜の研究をしてきた男が、奈良県の橿原神宮前の道沿いにボランティアで山桜を植林したが、戦時中に切られてしまったという残念な話である。何か春野町の事例と時代的にも通じるものがあるように感じた。

高知市春野郷土資料館企画展として、春野高校歴史同好会展示発表が2月9日(土)〜28日(木)の期間行なわれている。数年前から開催されるようになって、高校生がこのように郷土史を自分たちの手で調べて発表することに好感を持っている。

同好会の研究成果として壁新聞「春野をゆけば」の展示がなされているが、No.1「あじさい街道は桜並木だった!」を数年前に見て、非常に注目した記憶がある。たしか、同好会を立ち上げた生徒がとても歴史好きだったらしい。研究テーマとしても身近で親しみやすい。

現在のあじさい街道には紫陽花(あじさい)はあるが桜並木はない。戦争を契機に切られてしまったというのだが、なぜ切られてしまったのか?

小林秀雄の講演会のCDを聞いていると、似たような話があった。とても桜好きで山桜の研究をしてきた男が、奈良県の橿原神宮前の道沿いにボランティアで山桜を植林したが、戦時中に切られてしまったという残念な話である。何か春野町の事例と時代的にも通じるものがあるように感じた。

| 1878(M11)年 1月 | 5校開校 浅井小学校(寺尾崎) 本村小学校(善福寺) 永野小学校(久清) 家俊小学校(高添) 市野々小学校(三郎丸) |

| 1888(M21)年 | 合併し2校となる 宮原尋常小学校(本村宮原) 家俊尋常小学校(久保田) |

| 1898(M31)年10月 | 合併し1校となる 戸波尋常小学校と命名する(修業年限4年) |

土佐市に宮原村があったことまではつかめていたが、正確な場所までは分からない。明治時代に本村宮原というところに宮原尋常小学校があって、十年ほどで合併され、なくなったらしい。土佐市の人に聞いても、「宮の内」なら知っているが「宮原」は聞いたことがないという。やはり地名としては消えてしまったのだろうか。

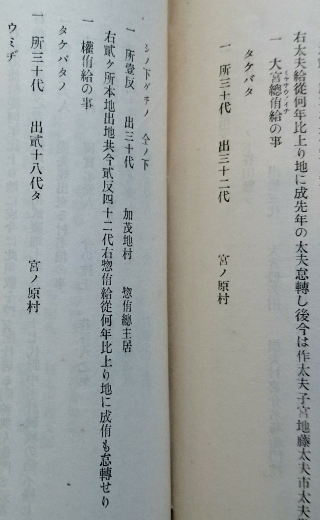

最後の手段として『長宗我部地検帳 高岡郡下の一』を繰ってみた。戸波(へわ)郷のページに「惣ノ佾給」「常住佾給」「権ノ佾給」と3筆立て続けに「佾(いち)」が登場する。よく見ると「宮原村 前ハ末次名」とあるではないか。ホノギ(小字)は「タケハタ」となっている。その数筆後に「宮ノハラ」のホノギも出ている。

難しいのはここからである。天正十七年(1589年)の検地の記録であるから400年以上も前。現在は残っていない地名も多い。「佾」が多いことからも付近に大きな神社があっただろうことは想像がつく。また、明治期に尋常小学校があったことから文教の中心地でもあったのだろう。そのような点では佐川町の宮ノ原や夜須町の宮ノ原とも通じる性格を持つことが類推できる。

『土佐市史』(土佐市史編集委員会、昭和53年)によると、戸波地区本村宮本に宗像神社(土佐市本村940ー2)があり、境内社として神明宮と八坂神社が記載されている。土佐市のホノギに詳しい人に確認したところ、その近辺が旧宮原村であったことが判明した。

| ▲琴弾八幡宮より旧宮原村方面を望む |

『土佐市史』の表記が「宮本」となっていることも注目である。ブログ「宮原誠一の神社見聞牒」の宮原氏が「宮原の名称も宮本から来ている」と言及していたことを、図らずも裏付ける調査結果となった。

このことは古くは宗像神社が土佐市戸波地区の宗教的中心地であったことを物語っている。おそらく、福岡県の宗像大社からの勧請であろう。また同地区家俊には熊本県天草郡大矢野(現上天草市)から移り住んだ矢野家の先祖・大矢野又十郎家俊の伝承もあり、九州と縁の深い地であったことが分かる。

東大受験では定番となっている『東大数学で1点でも多く取る方法 理系編』シリーズ。著者の安田亨氏がリスペクト(尊敬)する人物が本の裏表紙に紹介されている。

座右の銘は「汝まず世界の必要とするものとなれ。さすれば、たとえ森の中に住むといえども汝の戸口に人々が集まるであろう(元は思想家Ralph Waldo Emersonの言葉。九州大学名誉教授・池見酉次郎先生が座右の銘としておられるのを本で見て)」

おそらく『セルフコントロールの医学』(池見酉次郎著、1978年) 辺りの本を読んでのことではないかと推察する。私自身も池見酉次郎(いけみ ゆうじろう、1915ー1999年) 先生とは縁があって、特に医学部を目指す生徒には紹介することもある。

池見先生は日本の心身医学、心療内科の基礎を築いた草分け的な日本の医学者であった。医学部を志したきっかけは、自らの吃音の悩みがあったからとも聞く。そしてアメリカにも渡り、エマーソンの言葉の真意を直接質問したという。その答えは意外にも「良いネズミ捕りがあれば森の中でも買いに来る」といったニュアンスだったらしい。

20年ほど前に、池見酉次郎先生の訃報を知り、先生とお話した内容が思い返された。1991年頃だったろうか。当時、池見先生から実存的転換について伺った。ドクターからなぜ哲学? と思われるかもしれないが、そこに心療内科(ホーリスティック医学)の真髄があると感じさせられた。

末期ガンの患者で、まれにガンの退縮が起きることがあるという。そのような患者さんに話を聞くと、共通する体験があった。それまでは自分の力で生きてきたと思っていたが、死に直面した時に「大自然の中で、生かされて生きている自分であった」ことに気付かされたというのだ。ーーこれこそまさに実存的転換である。

恥ずかしながら、当時は実存的転換の意味すらよく知らなかった。その後、ショーペンハウアーやキルケゴールなどの実存主義哲学へと目を開かされる契機にもなった。

医学部志望の生徒が増える昨今。単なる合格請負人にはなりたくない。世の中から必要とされる人物を送り出していきたいものだ。さすれば地方大学といえども、汝の戸口に人々が集まるであろう。

東津野村(現津野町)にあった筑紫神社。グーグルマップや住宅地図などでは見当たらない。最後の手段は『長宗我部地検帳』である。しかし、ここで一つ問題がある。『東津野村史 上』(高知県高岡郡東津野村教育委員会、昭和39年)には「筑紫神社 高良神 北川村管の谷 寛文十年(一六七〇)筑紫大権現」とある。1670年が創建の年代であれば、検地が行なわれた時点(天正十六年、1588年)では存在していないことになる。もし再建等ならば同様のものがあった可能性はある。

『長宗我部地検帳 高岡郡下の一』436ページに「コウラ 十代 下ヤシキ 古宮名 宮内兵衛扣 同し(公領) 祖母ゐ」と出ている。「コウラ」というのがホノギ(小字)である。高知県下において、既に「コウラ」地名がいくつも見つかっており、その大半は地形由来とは思われず、神社由来地名と考えられる。だが、場所が「津野芳生野村」となっており、北川村ではなかった。

しかしながら、新たな「コウラ」地名の発見により、16世紀以前から高岡郡津野町に高良神が祀られていた形跡はつかめたと言えるだろう。高良神を祀る筑紫神社はその流れを汲む神社であったと推測される。

2018年11月11日「古田武彦記念古代史セミナー2018」で中村通敏氏から「郭務悰はどこにいたのか」との論考が発表された。その詳しい内容は「白村江の戦いのあとの唐軍の代表者郭務悰と壬申の乱について」とのタイトルでネット上で閲覧することができる。

その論考の中で、唐の進駐軍の代表であった郭務悰が「多良」の地にいたとし、その場所を佐賀県藤津郡太良町に比定。その地理的条件を詳しく説明している。

古田武彦氏は『日本書紀』に頻出する吉野を佐賀県の吉野と比定し、その延長上に「郭務悰の多良滞在説」を出されていたが、中村氏の論考によってさらに補強されることとなった。

しかし、疑問がないわけではない。①佐賀県藤津郡太良町に7世紀にさかのぼる歴史があるか。②唐軍が駐屯できる基盤があるか。ーーなどの点である。②については中国系の渡来の伝承や物証などが残されているなら申し分ない。

テーマとなっているのは『万葉集』第27番の天武天皇歌〔淑人(よきひと)の よしとよく見て 好(よ)し言ひし 芳野吉(よ)く見よ 多良人(たらひと)よく見〕に登場する「淑人(よきひと)」と「多良人」(一般的には「多」→「与」と原文改定されている)の解釈である。

「よきひとのよし」と始まれば熊本県民であれば、まずは人吉が浮かぶのではないか? そして最後に「多良」と来れば多良木?

ホームページ「歴史とロマンの里 多良木町」には次のように説明してある。

多良木町には1万年以上前の旧石器時代の遺物や縄文・弥生時代の遺物が出土しています。1100年前に編集された百科事典(和名類聚抄:わみょうるいじゅしょう)には、球磨郡に六つの郷があり、このうちの東村郷・久米郷が多良木町内にあったとされています。

人吉郷も球磨六郷の一つであるが、多良(木)という地名が当時から存在していたかは定かではない。ひろっぷさんのブログ『古代・中世・近世の繋がり先祖について』によると、熊本県南部の球磨地方は考古学的出土物が豊富で古い歴史を持つこと、呉とのつながりが深いことなどを伺い知ることができる。また、多良木町には王宮神社や池王神社といった由緒ある神社が鎮座する。

もしかして「多良人」とは多良木町に祀られている高貴な人物を指しているのではないか? 古田説では佐賀県の太良町にいた郭務悰とする。太良町は合併前は多良町であり『和名類聚抄』にも「肥前国藤津郡託羅(たら)郷」と出ている。

これに対し、ブログ『九州王朝「倭国」は、なぜ “根こそぎ・東遷” したか』のtohyanさんなど、多良人を唐から帰国した薩夜麻(さちやま)ではないかとする説も出されている。その薩夜麻の本拠地はどこだろうか。

古田武彦氏は『日本書紀』に頻出する吉野を佐賀県の吉野と比定し、その延長上に「郭務悰の多良滞在説」を出されていたが、中村氏の論考によってさらに補強されることとなった。

しかし、疑問がないわけではない。①佐賀県藤津郡太良町に7世紀にさかのぼる歴史があるか。②唐軍が駐屯できる基盤があるか。ーーなどの点である。②については中国系の渡来の伝承や物証などが残されているなら申し分ない。

テーマとなっているのは『万葉集』第27番の天武天皇歌〔淑人(よきひと)の よしとよく見て 好(よ)し言ひし 芳野吉(よ)く見よ 多良人(たらひと)よく見〕に登場する「淑人(よきひと)」と「多良人」(一般的には「多」→「与」と原文改定されている)の解釈である。

「よきひとのよし」と始まれば熊本県民であれば、まずは人吉が浮かぶのではないか? そして最後に「多良」と来れば多良木?

ホームページ「歴史とロマンの里 多良木町」には次のように説明してある。

多良木町には1万年以上前の旧石器時代の遺物や縄文・弥生時代の遺物が出土しています。1100年前に編集された百科事典(和名類聚抄:わみょうるいじゅしょう)には、球磨郡に六つの郷があり、このうちの東村郷・久米郷が多良木町内にあったとされています。

人吉郷も球磨六郷の一つであるが、多良(木)という地名が当時から存在していたかは定かではない。ひろっぷさんのブログ『古代・中世・近世の繋がり先祖について』によると、熊本県南部の球磨地方は考古学的出土物が豊富で古い歴史を持つこと、呉とのつながりが深いことなどを伺い知ることができる。また、多良木町には王宮神社や池王神社といった由緒ある神社が鎮座する。

もしかして「多良人」とは多良木町に祀られている高貴な人物を指しているのではないか? 古田説では佐賀県の太良町にいた郭務悰とする。太良町は合併前は多良町であり『和名類聚抄』にも「肥前国藤津郡託羅(たら)郷」と出ている。

これに対し、ブログ『九州王朝「倭国」は、なぜ “根こそぎ・東遷” したか』のtohyanさんなど、多良人を唐から帰国した薩夜麻(さちやま)ではないかとする説も出されている。その薩夜麻の本拠地はどこだろうか。

球磨地方は薩摩とのつながりが深く、球磨の「磨」は本来「麻」から来ているという由来を知り、多良を球磨郡多良木町に比定することで薩夜麻の字義とも全てつながる……。しかし薩夜麻は筑紫の君であり、筑紫はあくまでも福岡県であって九州島との拡大解釈はできないとされている。

そもそも『万葉集』第27番の歌には「天皇幸于吉野宮時製歌」との説明が付けられており、天武天皇と結びつけることは当然のようだが、要注意である。古田氏自身が『古代史の十字路 万葉批判』(2012年)の中で、「歌そのものが直接史料であり、第一史料である」とし、説明は後付けされたものがあることを警告している。

まずは歌有りきなのである。第27番の歌に「芳野」が登場するので天武天皇と結び付けられた可能性がある。もしかしたら天武天皇や郭務悰とは全く無関係に詠まれた歌だったのではないか。その可能性も含めて、原文を尊重した多元的な解釈に立ち返ることが必要かもしれない。

そもそも『万葉集』第27番の歌には「天皇幸于吉野宮時製歌」との説明が付けられており、天武天皇と結びつけることは当然のようだが、要注意である。古田氏自身が『古代史の十字路 万葉批判』(2012年)の中で、「歌そのものが直接史料であり、第一史料である」とし、説明は後付けされたものがあることを警告している。

まずは歌有りきなのである。第27番の歌に「芳野」が登場するので天武天皇と結び付けられた可能性がある。もしかしたら天武天皇や郭務悰とは全く無関係に詠まれた歌だったのではないか。その可能性も含めて、原文を尊重した多元的な解釈に立ち返ることが必要かもしれない。

臼杵石仏に「九州年号」が刻まれていたという話題が浮上してきた。多元の会・角田彰男氏が発表した内容である。

「正和四年卯月五日」とする年号で、通説(大和朝廷一元史観)では鎌倉時代の年号とされ、1315年に当たる。一方、大和朝廷に先行する倭国・九州王朝が使用していた九州年号にも「正和」が存在していた。

大分県臼杵市の臼杵の石仏に「正和四年卯月五日」と年号が刻まれていたというのだが、もしこれが本当に九州年号の「正和」だとすれば、529年に相当し、6世紀には既に石仏が造られていたことになる。

学問においては論証が重要であり、鎌倉時代の「正和」でなく、九州年号の「正和」であるとする根拠が示されなければならない。その点では古田史学の会代表・古賀達也氏も慎重な姿勢を保っているようだ。

古賀達也の洛中洛外日記

「正和四年卯月五日」とする年号で、通説(大和朝廷一元史観)では鎌倉時代の年号とされ、1315年に当たる。一方、大和朝廷に先行する倭国・九州王朝が使用していた九州年号にも「正和」が存在していた。

大分県臼杵市の臼杵の石仏に「正和四年卯月五日」と年号が刻まれていたというのだが、もしこれが本当に九州年号の「正和」だとすれば、529年に相当し、6世紀には既に石仏が造られていたことになる。

学問においては論証が重要であり、鎌倉時代の「正和」でなく、九州年号の「正和」であるとする根拠が示されなければならない。その点では古田史学の会代表・古賀達也氏も慎重な姿勢を保っているようだ。

古賀達也の洛中洛外日記

第1822話 2019/01/12

臼杵石仏の「九州年号」の検証(5)

鶴峯戊申の『臼杵小鑑』の「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」との記事を信用するなら、次のような二つのケースを推論することができると考えました。

(1).鎌倉時代の正和四年(1315)卯月(旧暦の4月とされる)五日に石仏と五重石塔が造営され、石仏には「正和四年卯月五日」、石塔には「正和四年乙卯夘月五日」と刻銘された。その後、石仏の文字は失われた。

(2).九州年号の「正和四年(五二九)」に石仏が造営され、「正和四年卯月五日」と刻銘された。鎌倉時代にその石仏の刻銘と同じ「正和」という年号が発布されたので、既に存在していた石仏の「正和四年卯月五日」と同じ月日に「正和四年乙卯夘月五日」と刻した五重石塔を作製した。その後、石仏の文字は失われた。

(2).のケースの場合、石仏の「正和四年」は九州年号と判断できるのですが、そのことを学問的に証明するためには、「正和四年卯月五日」と刻銘された石仏が鎌倉時代のものではなく、6世紀まで遡る石像であることを証明しなければなりません。しかし、現在では刻銘そのものが失われているようですので、どの石像に刻されていたのかもわかりません。そうすると、せめて満月寺近辺に現存する石仏に6世紀まで遡る様式を持つものがあるのかを調査する必要があります。

臼杵石仏に関する研究論文を全て精査したわけではありませんが、今のところ臼杵石仏に6世紀まで遡るものがあるという報告は見えません。やはり多元史観の視点による現地調査が必要と思われますし、6世紀の中国や朝鮮半島の石仏の様式研究も必要です。

更に、6世紀の倭国において「卯月」という表記方法が採用されていたのかという研究も必要です。10世紀初頭頃に成立した『古今和歌集』136番歌(紀利貞)の詞書に「うつき(卯月)」という言葉が見え、この例が国内史料では最も古いようですので、これを根拠に6世紀にも使用されていたとすることはできません。石仏の様式と「卯月」という表記例の調査も史料批判上不可欠なのです。

以上のような考察の結果、わたしは臼杵石仏に彫られていたとされる「正和四年卯月五日」を九州年号と断定することは困難と判断しました。

たまたま読んでいた『邪馬台国は「朱の王国」だった』(蒲池明弘著、2018年)に臼杵石仏の由来にまつわる「真名野長者伝説」が取り上げられていた。ストーリー自体も面白いが、ポイントは娘の死を弔うために長者が岩崖に仏像を彫らせた。それが臼杵市の石仏群である。また、物語には欽明天皇の皇子ーー後の用明天皇が登場する。

そうすると時代背景は6世紀頃となり、鶴峯戊申が九州年号の「正和」と判断したこともうなずける。さらに有力な根拠が示されることを期待する。

たまたま読んでいた『邪馬台国は「朱の王国」だった』(蒲池明弘著、2018年)に臼杵石仏の由来にまつわる「真名野長者伝説」が取り上げられていた。ストーリー自体も面白いが、ポイントは娘の死を弔うために長者が岩崖に仏像を彫らせた。それが臼杵市の石仏群である。また、物語には欽明天皇の皇子ーー後の用明天皇が登場する。

そうすると時代背景は6世紀頃となり、鶴峯戊申が九州年号の「正和」と判断したこともうなずける。さらに有力な根拠が示されることを期待する。

「真名野長者伝説」の詳しい内容は、ホームページ「奥の奥豊後」でも閲覧が可能なので紹介しておく。

中学2年生の理科で、化学変化について勉強する。まず最初に「なぜカルメ焼きは膨らむか?」といったテーマで、炭酸水素ナトリウムの熱分解(加熱による分解)などを学んだりする。

Q. 次の( )に入る化学式を答えよ。

炭酸水素ナトリウム→炭酸ナトリウム+水+二酸化炭素

2NaHCO3→( )+ H2O + CO2

上記の化学反応式は高校化学でもよく出てくるので、覚えていたら役立つ場面が多い。しかし、忘れている人も多いのが現実だ。そこで「炭酸ナトリウムの化学式、忘れたときにはギャル曽根の本名を思い出したらいい」と切り札を出す。

Q. 次の( )に入る化学式を答えよ。

炭酸水素ナトリウム→炭酸ナトリウム+水+二酸化炭素

2NaHCO3→( )+ H2O + CO2

上記の化学反応式は高校化学でもよく出てくるので、覚えていたら役立つ場面が多い。しかし、忘れている人も多いのが現実だ。そこで「炭酸ナトリウムの化学式、忘れたときにはギャル曽根の本名を思い出したらいい」と切り札を出す。

「そう、曽根 菜津子さん(Na2CO3

)」

さすがに本名(曽根は旧姓、結婚して名城)までは知らない生徒が多いが、ギャル曽根が今でもテレビで活躍中なので、まだまだ使えるネタである。結婚する前のギャル曽根時代から、かれこれ10年ほど授業で使わせていただいている。

ちなみに「なぜカルメ焼きは膨らむか?」のほうは、ふくらし粉の主成分が炭酸水素ナトリウムであり、熱分解によって二酸化炭素が発生するためである。よく言うじゃないですか。気体(期待)に胸膨らませるって……。

また、大河ドラマ『いだてん』では、主人公・金栗四三(しそう)の父親が病弱で、いつも重曹(じゅうそう)水を飲んでいた。この重曹も炭酸水素ナトリウムのことで、胃酸過多など対して弱アルカリ性の炭酸水素ナトリウムで胃酸を中和する効果がある。

重曹(炭酸水素ナトリウム)1つとっても、まさに重層構造の知識を教える教材となるのだ。

)」

さすがに本名(曽根は旧姓、結婚して名城)までは知らない生徒が多いが、ギャル曽根が今でもテレビで活躍中なので、まだまだ使えるネタである。結婚する前のギャル曽根時代から、かれこれ10年ほど授業で使わせていただいている。

ちなみに「なぜカルメ焼きは膨らむか?」のほうは、ふくらし粉の主成分が炭酸水素ナトリウムであり、熱分解によって二酸化炭素が発生するためである。よく言うじゃないですか。気体(期待)に胸膨らませるって……。

また、大河ドラマ『いだてん』では、主人公・金栗四三(しそう)の父親が病弱で、いつも重曹(じゅうそう)水を飲んでいた。この重曹も炭酸水素ナトリウムのことで、胃酸過多など対して弱アルカリ性の炭酸水素ナトリウムで胃酸を中和する効果がある。

重曹(炭酸水素ナトリウム)1つとっても、まさに重層構造の知識を教える教材となるのだ。

平凡社『高知県の地名』に次のような記述がある。室戸岬に近い金剛頂寺の寺領として「宮原庄」が登場している。

正安四年(一三〇二)一〇月に神供田の実検が行われ、当時の寺領として「島田庄・浮津庄・大田庄・池谷庄・宮原庄・安田庄」などの名が見える。いずれも浮津から北西の安田に及ぶ海岸の地と思われ、前述の寺記に「応永の比(ころ)迄ハ三千五百石浮津ヨリ海辺安田迄」とあるのは石高は別にしてもある程度裏付けられる。

私の知るところでは、高知県の「宮原」地名としては一番古いものではないかと思われる。安芸郡内の浮津から北西の安田に及ぶ海岸の地と推測される。香南市夜須町に「宮ノ原」があることは紹介したが、そこは郡境を隔てており、異なる場所と考えるべきだろう。

この宮原庄がどこにあったのか。橘氏との関連があるのか、といったことが今後の研究テーマとなってくる。

ブログ「宮原誠一の神社見聞牒」で、九州各地の神社調査を行なっている宮原誠一氏は橘一族の後裔であり、「宮原」地名について次のように述べている。

宮本の名称は、大善寺玉垂宮のある地名、大善寺町大字宮本から来ているのです。また、宮原の名称も宮本から来ているのです。「源」の「みなもと」は 氵+ 原 → 水原(みなもと) から採られるように、「宮原」の「原」は「もと」という意味なのです。「みやもと」は神社を司る一族ともいえます。

地名「宮原」は「みやもと」に通じ、「宮ノ原」もまたしかりである。そうすると宮原家も神社を司る一族なのかもしれない。高知県には橘家神道も一部入ってきていると思われるので、そちらとの関連についても調べてみたいところである。

『長宗我部地検帳』でホノギ(小字)「宮ノ原」をピックアップすると、よく「惣佾(そうのいち)給」などと出てくる。「佾」というのは神に仕える巫女のような人で、その中心的立場の人物が「惣佾」である。これは男性の場合もある。土佐市に以前は「宮ノ原村」があり、やはり惣佾が住んでいたが、退転したとの記録があり、「宮ノ原」地名も失われてしまったようである。その場所の特定も課題である。

最後に、「四国八十八ヶ所霊場会」のホームページより、26番札所「金剛頂寺」に関する情報を紹介しておこう。

金剛頂寺の歴史・由来

室戸岬から海岸沿いに西北に向かうと、土佐湾につき出した小さな岬がある。硯が産出するので硯が浦ともいわれる「行当岬」である。その岬の頂上、原始林の椎に覆われて静寂さがただよう境内が金剛頂寺であり、室戸三山の一寺院として「西寺」の通称でも親しまれている。朱印も「西寺」と捺される。当寺から4kmのところに女人堂と呼ばれる不動堂がある。若き弘法大師はこの間を毎日行き来し修行した霊地であり、行道したことから、「行当」はその名残かもしれない。縁起によると、大師が平城天皇(在位806〜9)の勅願により、本尊の薬師如来像を彫造して寺を創建したのは大同2年と伝えられている。創建のころは「金剛定寺」といわれ、女人禁制とされて、婦女子は行当岬の不動堂から遙拝していたという。

次の嵯峨天皇(在位809〜23)が「金剛頂寺」とした勅額を奉納されたことから、現在の寺名に改め、さらに次の淳和天皇(在位823〜33)も勅願所として尊信し、住職は第十世まで勅命によって選ばれており、以後、16世のころまで全盛を誇った。

室町時代に堂宇を罹災したこともあったが復興ははやく、長宗我部元親の寺領寄進や、江戸時代には土佐藩主の祈願所として諸堂が整備されている。昭和になって注目されるのは正倉院様式の宝物殿「霊宝殿」の建立である。平安時代に大師が各地を旅したときの「金銅旅壇具」は、わが国唯一の遺品であり、重要文化財が数多く収蔵されている。

金剛頂寺の見どころ

霊宝殿

収蔵する木造阿弥陀如来坐像、板彫真言八祖像、銅造観音菩薩立像、金銅密教法具、金銅旅壇具、銅鐘、金剛頂経などはすべて国指定重要文化財。

奴草

境内に自生する天然記念物。

鯨供養塔

鯨の供養塔があり、別名「クジラ寺」ともいわれる。

一粒万倍の釜

大師が炊いた米が一万倍に増え、人々を飢えから救ったという。

土佐市及び高岡郡は「高良神社の空白地帯」ということを以前にも書いた。のみならず、延喜式内社すら一社もないという、高知県内でも特異な地域である。

土佐市高岡町乙に鎮座する松尾八幡宮は1100年以上の歴史を持ち、正八幡宮と呼ばれていた。境内社として高良神社がないかと見てきたが、あったのは武内(たけのうち)神社と竈(かまど)神社だった。狛犬の裏に菊の紋と五七桐の紋が隠されていたので何かありそうだと気にはしていたが、最近明らかになったことを含めて報告しておこう。

『高知県神社明細帳』を見ると、この境内社・武内神社の祭神が武内宿禰命ではなく、高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)であったのである。やはり高良神社が武内神社に変わっていたのである。間違っても、武内宿禰命が高良玉垂命に置き換わったはずはない。高良玉垂命→武内宿禰命と変化することはあっても、その逆は聞いたことがない。

「いや待たれよ。高良玉垂命=武内宿禰命なのではないか?」との反論もあるだろう。そもそも「高良玉垂命=武内宿禰命」説はどこから出てきたのだろうか。

筑後国一宮・高良大社(福岡県久留米市御井町1)の祭神を「高良玉垂命」という。延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』に「筑後国三井郡高良玉垂命神社(名神大)あり」とあるが、『古事記』『日本書紀』『続日本紀』には登場しない。にもかかわらず、朝廷からは正一位を授かっている。

高良玉垂命については武内宿禰説、藤大臣説、月神説、物部祖神説、中臣烏賊津臣説、芹田真誰説、新羅神説、綿津見神説、彦火々出見説、水沼祖神説、景行天皇説など実に多くの説がある。

祭神の「高良玉垂命」が中世以降に八幡神第一の伴神とされたことから、応神天皇(八幡神と同一視される)に仕えた武内宿禰がこれに比定されている。その結果、全国の八幡宮・八幡神社において、境内社のうちに「高良社」として武内宿禰が祀られる例が広く見られる。

ここには謡曲「弓八幡(ゆみやわた)」で高良の神、「放生川(ほうじょうがわ)」で武内宿禰が登場することも「高良玉垂命=武内宿禰命」説を後押ししたのではないかと思われる節がある。この点については機会があれば、さらに掘り下げてみたい。

高良の神を武内宿禰とする説が広まったのは、江戸期に久留米藩(有馬氏)が祭神を武内宿禰に特定したためといわれており、明治期までは武内宿禰説が主流であった。高良大社の奥宮が高良廟と称して武内宿禰の墓所とされ、また、筑前域の分霊社など、多くの高良社が武内宿禰を祭神としている。結局のところ、一元史観において最も落ち着きが良かったのが武内宿禰説だったのであろう。

ところが、京都の石清水八幡宮では「上高良」「下高良」といい、「上高良」には武内宿禰を祀る武内社が本殿内に、「下高良(高良神社)」は男山の麓にあり高良玉垂命を祀る。石清水八幡宮の神職に聞いても高良玉垂命と武内宿禰命は別神との見解であった。

話を高知県に戻そう。土佐市といえば亀泉酒造に代表されるように、お酒造りが有名である。松尾八幡宮と聞くと、酒の神様・松尾大社(京都市西京区嵐山宮町3)からの勧請かと連想したが、石清水八幡宮からの勧請であったことが案内板からも読み取れる。その境内社を表向きは武内神社とし、祭神を高良玉垂命として残したのにはどういう経緯があったのだろうか? 明治維新における名称変更等の紆余曲折があったことを感じさせられる。

入口案内板の由緒等には、やや疑問が感じられるかもしれないが、そのまま引用しておく。

話を高知県に戻そう。土佐市といえば亀泉酒造に代表されるように、お酒造りが有名である。松尾八幡宮と聞くと、酒の神様・松尾大社(京都市西京区嵐山宮町3)からの勧請かと連想したが、石清水八幡宮からの勧請であったことが案内板からも読み取れる。その境内社を表向きは武内神社とし、祭神を高良玉垂命として残したのにはどういう経緯があったのだろうか? 明治維新における名称変更等の紆余曲折があったことを感じさせられる。

入口案内板の由緒等には、やや疑問が感じられるかもしれないが、そのまま引用しておく。

松尾八幡宮

祭 神:足中津彦尊・息長足姫尊・品陀和気尊

由緒等:当社は約一千百有余年の昔、人皇第五十一代平城天皇の第三皇子高岳親王が創建されたと伝えられている。高岳親王は幼くして皇太子に即位され、次の天皇が約束されていた尊貴の人であられた。しかし、大同年間、薬子の乱(810年)が起こり、親王は追われる身となった。やがて仏門に入り弘法大師空海に師事、諸国を行脚し、人心の救済と求道一筋の道を歩んだ。貞観三年(861年)三月南海道に向い海路をもって仁淀川の川口に至り更にさかのぼり、高岡の地に上陸の第一歩をしるしたという。(日本三代実録)

清瀧寺に逗留修行すること暫し、感ずるところあり京都の産土神石清水八幡宮をこの八幡の聖地に勧請鎮斎したという。この社が松尾八幡宮である。社領八町八反を賜り古来高東近郷の総鎮守たり。随身池田琢雲をして初代神主にあたらしめたという。

一方、親王はその後、畢生の悲願であった入唐を果たし、当時、世界最大と言われた国際都市長安の都(現、中国北京市)に留学。更に学究の志は高く、仏果の成就を求め、遙かなる仏陀の母国、インドに向う。

元慶五年(881年)在唐の留学僧の報告によれば、親王七十八歳の時、羅越国付近で薨去されたという。あぁ!! かかる壮挙は日本史上最初の人であったと伝えられている。

一方、親王はその後、畢生の悲願であった入唐を果たし、当時、世界最大と言われた国際都市長安の都(現、中国北京市)に留学。更に学究の志は高く、仏果の成就を求め、遙かなる仏陀の母国、インドに向う。

元慶五年(881年)在唐の留学僧の報告によれば、親王七十八歳の時、羅越国付近で薨去されたという。あぁ!! かかる壮挙は日本史上最初の人であったと伝えられている。

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

『土佐史学』創刊号

(土佐歴史学会、2026年1月)

500円

「土佐歴史学会」が『土佐史学』創刊号を発刊。研究論文2本、他。 2015年より開始した土佐歴史再発見研究会、土佐歴史研究交流会、 土佐歴史研究会などの研究会活動を経て、2024年新たに土佐歴史学会を設立。ホームページにも活動紹介あり。今、歴史の扉が開かれる。

最新CM

[02/14 fintechbase]

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

最新記事

(02/21)

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ