高知県土佐市に家俊という小集落がある。初めて聞いた時から地名というより人名のような印象を受けていたことは、まんざら筋違いでもなかったようだ。「家俊之村」は中世織豊期にみえる村名で、天正17年(1589年)の戸波地検帳に戸波郷の小村として記され、かつて家俊名があった。土佐市役所は高岡町にあるが、家俊は西部地域(戸波)の中心をなしている。この家俊に天草のジャコメ大矢野又十郎家俊が定住し開発したというキリシタン伝承がある。

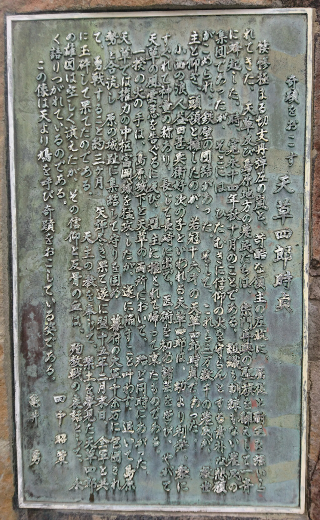

天正年間、天草から土佐に移住したキリシタン大矢野又十郎家俊のことは、高岡郡須崎町(現須崎市)矢野家文書の中に見えるという。

すなわち、先祖は蒙古襲来(1274年文永の役、1281年弘安の役)のとき、肥後の菊池武房や竹崎季長らと出陣した大矢野種保・種村兄弟につながるという。兄弟の活躍は『蒙古襲来絵詞』にも描かれており、種保・種村兄弟は種能の子孫とみられる。また、絵詞には種保・種村兄弟らが桐の紋を打った旗を掲げて異国の敵に打ちかかっている様子が描かれている。矢野家文書

大矢野民部大夫種保氏ニ三男子有リ

第一男子大矢野内蔵之丞種基ト称ス

第二男子大矢野喜十郎種存ト称ス

第三男子大矢野又十郎種家ト称ス

右三兄弟ハ蒙古大軍三拾余万人ヲ海底ニ落シ軍船数千ヲ打チ破レ武勇ノ軍行ニ因リ鎌倉殿下北条氏ヨリ御誉ニ預カリ領地沢山ニ益ス事有リ

右三男又十郎種家ヨリ数代ノ後チニ又十郎家俊成ル者深ク耶蘇衆信シ邪法(マホウ)諸人ニ行フト有リテ天正年間天草島立チ退ヲ命セラル附言ス又十郎家俊領地天草島ヲ立チ退キノ場合耶蘇衆秘伝を森惣意軒ニ伝授致シ候由後徳川家光公ノ時代二天草島一駅(揆)起リ天下ヲ駕シタル老将ハ此ノ森惣意軒ノ耶蘇衆ノ邪法ノ軍略也以下略ス

右大矢野又十郎家俊ハ四国地ヘ渡リ土佐国高岡郡戸波村ニ居住シ大ノ一字ヲ取リ除ケ矢野ヲノ二字ヲ頭名字ト直ス此レ即チ矢野氏ノ名初元也因テ高岡郡南部ノ矢野家ハ大矢野ノ血別レナリ

| ▲大矢野氏の紋 「丸に五七の桐」 |

この矢野家文書に書かれている事はどこまで信頼できるのだろうか。熊本県の大矢野島にはキリシタンに関する報告はたくさん残っているが、天正年間にキリシタンが土佐国に追放されたといった事例は見当たらないようだ。

文書によると、島原・天草一揆の指導者であった森惣(宗)意軒は又十郎家俊からキリスト教の秘伝を伝授されたとある。小西行長にも仕え、大坂の陣では真田信繁の軍について戦うが落城し、肥後国天草島へ落ちのび、天草四郎の右腕となった人物だ。熊本県上天草市大矢野町中柳地区には森宗意軒神社もあり、「五三桐紋」が掲げられている。

ルイス・フロイスの『日本年報』のオオヤノドノ(殿)ジャコメの欄には、天草領主ドン・ジョアン天草種元の甥であると報ぜられている。この人物が土佐へやって来たのだろうか。

又十郎家俊は「キリスト教に深く帰依し邪法(マホウ)を諸人に行う」というのが彼の天草立ち退きを命ぜられた理由である。天正15年秀吉の宣教師追放令が発布され、天草の会堂が破壊されても天草はかえってキリシタンの盛時を迎え、キリシタン人口は3万人にも達した。キリシタン大名小西行長の支配となったこともあり、キリスト教の取締りは不徹底に終わった。

一方、土佐ではキリシタンとなった幡多郡の一条氏は長宗我部氏に滅ぼされ、江戸時代になって山内家の治めるところとなったが、とりわけ島原・天草一揆以降はキリシタンに対する取り締まりはさらに厳しくなった。

そのような中にあって一揆の首謀者との関係を示すような文書が矢野家に存在しているということは非常に危険なことである。ずっと後代ならばまだしも、迫害の厳しい時代にそのような文書を偽作するとは到底考え難い。

問題は別にある。大矢野又十郎家俊が土佐に移り住んだのが天正15年(1587年)以降だとすれば、検地の時点と近すぎるのである。『長宗我部地検帳』には「家俊之村」とあるが、他国から来て1、2年程度ですぐに地名に反映し、「因テ戸波村ニハ家俊ト称ス小部落有リ」としているのはこじつけのように思える。

『探訪』創刊号(仁淀川歴史会、平成26年)掲載の"「土佐市家俊」の村"と題する論考の最後に、尾崎糺氏は「戸波の小字『家俊』の地名の由来は『家俊大良衛門』という姓によったもので『ジャコメ大矢野又十郎家俊』の名前に由来するのではないと考える」と付け加えておられる。移動の時期が間違っていなければ、もっともな推論である。地検帳に複数見られる矢野氏の大元の先祖とはなり得ず、一家系の先祖にすぎないことになるだろう。家俊小学校の卒業生名簿を見ても、約5分の1程度が矢野姓である。

しかし、「土佐の豪族片岡氏のルーツは平氏か源氏か?」で言及したように、伝承より事実はもっと古かったということもあり得る。公の歴史に現れない家伝が、有名な表の歴史によって付け足され、補強されることがあるからである。もしかしたら、キリシタン云々を抜きにして、さらに古い時代に土佐へ入国した矢野氏の祖となる大矢野氏がいたのではないだろうか。「戸波の家俊は、キリシタン伝承の話題となっているが、宗教的な遺跡はまだ発見されていない」と『増補版・土佐とキリシタン』(石川潤郎著、2002年)は述べている。

PR

「土佐市戸波の宮原村①」を書いた時点では旧宮原村の正確な場所をつかみきれていなかったが、新たな調査で分かったことを追記して紹介したい。

よさこい祭りの前夜祭が行われる日、会場となる高知市内とは逆向きに車を走らせた。土佐市民図書館戸波分館――以前訪ねたときは閉館で、この日も図書館の担当職員不在で残念ながら閉まっていた。けれども2度目ということもあってか、対応して下さった男性が図書館のカギをあけてくれたのだ。臨機応変な対処に感謝である。

郷土史関係の書籍としてはそれほどでもなかったが、宮原村を知るための資料が準備されていた。『学びの庭 戸波小学校100周年記念誌』(戸波小学校100周年記念事業実行委員会、2000年)に宮原尋常小学校のことが書かれていたのである。やはり地元のことは地元で調べてみるに限る。「戸波小の生い立ち」についてまとめられたページの明治時代、戸波村では五校時代から二校時代を経て、一村一校へと統合されていったことが書かれている。ここまでは以前紹介した通りである。

とりわけ二校時代(明治21~31年)の資料2に学校の位置まで示してあった。宮原尋常小学校の住所は本村宮ヶ原911ノ2~3番地。もう一つの家俊尋常小学校は家俊窪田1282~5番地となっている。卒業生名簿を見ると毎学年約5分の1の割合で矢野姓が占めており、戸波校区において最も多いことがわかる。また校舎の所在地に関連すると思われる久保田姓は見られるが、宮原姓は見つからなかった。宮原姓は高知県では激レアなのである。ちなみに「宮原」姓については福岡県が最も多く、次いで東京都、長野県の順となっている。

さて、現地を訪ねてみると宮原小学校の跡地が見つかった。今は民家もわずかであるが、かつては旧道に沿って飲み屋が立ち並ぶ繁華街もあったという。

急な階段を登った鉄砲辻の上が宗像神社が鎮座する宮本。そのすぐ南がかつて宮原小学校があった宮ヶ原。そして宮原村としては波介川の対岸も含んだもう少し広範囲な地域であったようである。かつて宮ノ原には神に仕え、神楽を舞う佾(いち)が住んでいた。宮ノ原とは本来は祭祀が行なわれるような場所ではなかったのだろうか。

少し不思議なのは、宗像神社が現在は北向き鎮座なのである。ほとんどの神社は南向きに鎮座しているもので、安芸市赤野の大元神社などを含め北向き鎮座は少ないはず。元々は宮ノ原を見下ろす南向きではなかったのだろうかと想像する。

よさこい祭りの前夜祭が行われる日、会場となる高知市内とは逆向きに車を走らせた。土佐市民図書館戸波分館――以前訪ねたときは閉館で、この日も図書館の担当職員不在で残念ながら閉まっていた。けれども2度目ということもあってか、対応して下さった男性が図書館のカギをあけてくれたのだ。臨機応変な対処に感謝である。

郷土史関係の書籍としてはそれほどでもなかったが、宮原村を知るための資料が準備されていた。『学びの庭 戸波小学校100周年記念誌』(戸波小学校100周年記念事業実行委員会、2000年)に宮原尋常小学校のことが書かれていたのである。やはり地元のことは地元で調べてみるに限る。「戸波小の生い立ち」についてまとめられたページの明治時代、戸波村では五校時代から二校時代を経て、一村一校へと統合されていったことが書かれている。ここまでは以前紹介した通りである。

明治時代

戸波村史によると、室町末期迄の記録は定かでないものの教育機関としては、寺院であり、僧侶により読書き、算盤を習っていたようであり古くから戸波は教育熱心なところがあったのが伺える。その後現在の戸波小学校の前身となる五校時代(資料1)を経、明治21年(1888年)二校時代(資料2)となった。さらにこの2校を合併する機運が徐々に高まり、明治31年(1898年)10月4日両校合同して戸波尋常小学校と命名するが、当初は宮原の一部の学年を家俊に移すのみで両校において存続されていた。明治32年新校舎建設に着手し同33年(1900年)6月18日、新校舎落成し、両校の職員・児童が新校舎に集い入校の式典を盛大に行い名実共に一村一校(資料3)となりこの日を開校記念と定められた。又、同(1909年)42年10月1日には現在の校章が制定された。

とりわけ二校時代(明治21~31年)の資料2に学校の位置まで示してあった。宮原尋常小学校の住所は本村宮ヶ原911ノ2~3番地。もう一つの家俊尋常小学校は家俊窪田1282~5番地となっている。卒業生名簿を見ると毎学年約5分の1の割合で矢野姓が占めており、戸波校区において最も多いことがわかる。また校舎の所在地に関連すると思われる久保田姓は見られるが、宮原姓は見つからなかった。宮原姓は高知県では激レアなのである。ちなみに「宮原」姓については福岡県が最も多く、次いで東京都、長野県の順となっている。

さて、現地を訪ねてみると宮原小学校の跡地が見つかった。今は民家もわずかであるが、かつては旧道に沿って飲み屋が立ち並ぶ繁華街もあったという。

急な階段を登った鉄砲辻の上が宗像神社が鎮座する宮本。そのすぐ南がかつて宮原小学校があった宮ヶ原。そして宮原村としては波介川の対岸も含んだもう少し広範囲な地域であったようである。かつて宮ノ原には神に仕え、神楽を舞う佾(いち)が住んでいた。宮ノ原とは本来は祭祀が行なわれるような場所ではなかったのだろうか。

少し不思議なのは、宗像神社が現在は北向き鎮座なのである。ほとんどの神社は南向きに鎮座しているもので、安芸市赤野の大元神社などを含め北向き鎮座は少ないはず。元々は宮ノ原を見下ろす南向きではなかったのだろうかと想像する。

高知市の西、土佐市家俊に有限会社天草工業という建設会社があるのを見かけて驚いたことがある。なぜかというと、私の兄弟は熊本県の天草工業高校を卒業しているからだ。きっとここの社長さんも天草出身で、天草工業高校の卒業生なのではないかと想像が膨らんだ。

その確認は出来ていないが、『探訪』創刊号(仁淀川歴史会、平成26年)掲載の"「土佐市家俊」の村"と題する尾崎糺氏の論考が気になった。次のような内容が紹介されている。

その確認は出来ていないが、『探訪』創刊号(仁淀川歴史会、平成26年)掲載の"「土佐市家俊」の村"と題する尾崎糺氏の論考が気になった。次のような内容が紹介されている。

大矢野又十郎家俊

肥後国(熊本県)天草に石高四万余を領する大矢野城主大矢野民部大夫種保が居り三人の男子が居た、この兄弟は蒙古襲来のとき大手柄を挙げ、鎌倉の北条氏により領地の加増を受ける。この大矢野又十郎家俊なる者は耶蘇教を信仰し、諸人に広めた。此の事により、天正年間(一五七三~一五九一)豊臣秀吉により天草島立ち退きを命じられ四国へ渡り土佐国高岡郡戸波村に居住して、大の一字を取り除いて「矢野」の二字を名字とした。高岡郡南部の矢野氏は大矢野の一族である。戸波から南へトンネルを抜けて海岸に至る山の中腹に「大矢野」と呼ばれる矢野氏が今も存在する。又、蓮池村茶円にもその一族があり長宗我部地検帳に給地の表示が残っているのでその一部を書き出して見る。……(中略)……おわりに

戸波の小字「家俊」の地名の由来は「家俊大良衛門」という姓によったもので「ジャコメ大矢野又十郎家俊」の名前に由来するのではないと考える。

豊臣秀吉は、初めキリスト教の布教を認めていたが、1587(天正15)年、九州平定におもむき、キリシタン大名の大村純忠が長崎をイエズス会の教会に寄付していることを知って、まず大名らのキリスト教入信を許可制にし、その直後バテレン(宣教師)追放令を出して宣教師の国外追放を命じた。

秀吉がキリスト教に対して強硬な態度を取るようになったいきさつについては、土佐国も無関係ではない。

1596(慶長元)年、土佐に漂着したスペイン船サン=フェリペ号の乗組員が、スペインが領土拡張に宣教師を利用していると証言したことから(サン=フェリペ号事件)、秀吉は宣教師・信者26名を捕えて長崎で処刑した(26聖人殉教)。その背景には、日本への布教のため進出したスペイン系のフランシスコ会とイエズス会との対立もあったとされる。

大矢野島は現在上天草市となっているが、江戸時代初期に島原・天草一揆(1637年)の火種となったところである。バテレン追放令後も大矢野一族は信仰を守り続け、大矢野島は天草におけるキリスト教信仰の中心地として栄えた。この大矢野氏の庇護があってこそ、天草(益田)四郎時貞が神の使者として出現し、宣教師が残した預言の成就を人々に印象付けることとなった。

その大矢野一族の一人である大矢野又十郎家俊なる人物が、豊臣秀吉により天草島立ち退きを命じられ、四国へ渡り、土佐国高岡郡戸波村にやってきたというのだ。

尾崎糺氏も「遠い肥後の天草より戸波村家俊に流れてきたキリシタン、『ジャコメ大矢野又十郎家俊』が長宗我部軍団の一員となりカタバミの旗の下で戦国の世を生き抜く姿はロマン漂う」と述べているように、これが歴史的事実であるとは一見信じがたい。

はたして熊本と高知との歴史的なつながりはありやなしや? 大矢野又十郎家俊が肥後から土佐へやって来たとする根拠はどこにあるのか。それを事実と肯定するに足る整合性は存在するのか。「論理の赴くところへ行こうではないか。たとえそれがどこであろうとも」――後編ではそれらについて、深く掘り下げて考えてみたい。(後編に続く)

その大矢野一族の一人である大矢野又十郎家俊なる人物が、豊臣秀吉により天草島立ち退きを命じられ、四国へ渡り、土佐国高岡郡戸波村にやってきたというのだ。

尾崎糺氏も「遠い肥後の天草より戸波村家俊に流れてきたキリシタン、『ジャコメ大矢野又十郎家俊』が長宗我部軍団の一員となりカタバミの旗の下で戦国の世を生き抜く姿はロマン漂う」と述べているように、これが歴史的事実であるとは一見信じがたい。

はたして熊本と高知との歴史的なつながりはありやなしや? 大矢野又十郎家俊が肥後から土佐へやって来たとする根拠はどこにあるのか。それを事実と肯定するに足る整合性は存在するのか。「論理の赴くところへ行こうではないか。たとえそれがどこであろうとも」――後編ではそれらについて、深く掘り下げて考えてみたい。(後編に続く)

"ストーリー記憶術①「豪華客船で仮面舞踏会」編"に続く第二弾。お待ちかね「マーガリンを二重に乗っけると…」編です。

皆さん、朝食はご飯派ですか、食パン派ですか? 食パンにはマーガリンを塗りますよね。「いや、ジャムを塗ります」なんて言わんといて下さい。ところで、食パンにマーガリンを二重に乗っけると付加価値が付いて高価になるという話を聞いたことがありますか?

マーガリンを二重に乗っけると

二重結合 ニッケル触媒

付加価値が付いて高価になる。

水素付加 硬化油

二重結合を持つ脂肪油に、ニッケルを触媒として高温で水素を付加させると、常温で固体の油脂に変化します。このようにしたものを硬化油といいます。硬化油はせっけんやマーガリンの原料に使われます。

皆さん、朝食はご飯派ですか、食パン派ですか? 食パンにはマーガリンを塗りますよね。「いや、ジャムを塗ります」なんて言わんといて下さい。ところで、食パンにマーガリンを二重に乗っけると付加価値が付いて高価になるという話を聞いたことがありますか?

マーガリンを二重に乗っけると

二重結合 ニッケル触媒

付加価値が付いて高価になる。

水素付加 硬化油

二重結合を持つ脂肪油に、ニッケルを触媒として高温で水素を付加させると、常温で固体の油脂に変化します。このようにしたものを硬化油といいます。硬化油はせっけんやマーガリンの原料に使われます。

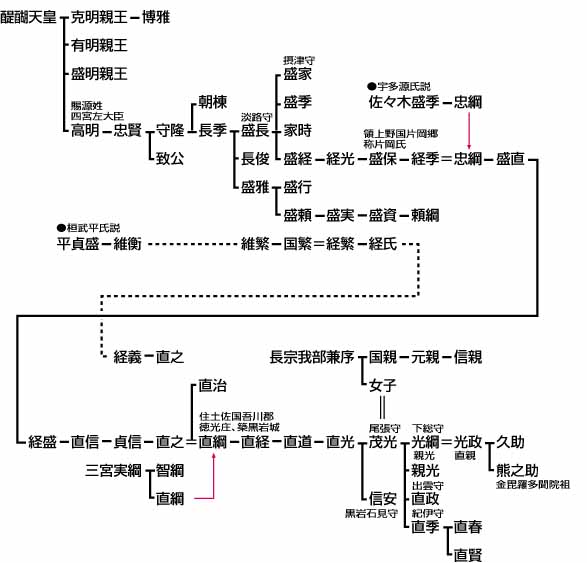

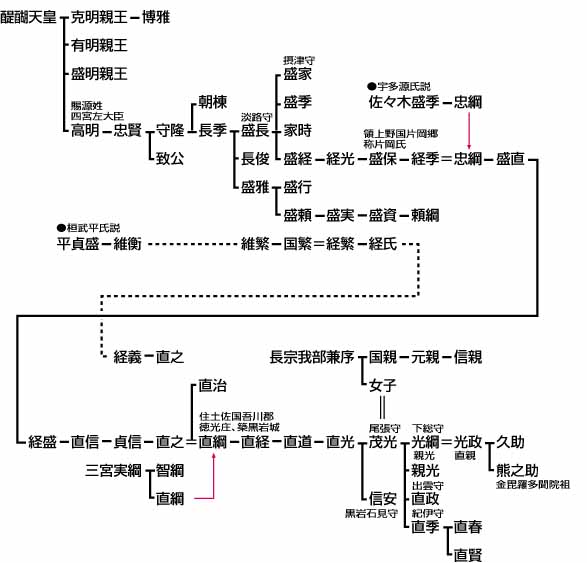

歴史の研究においては、自然科学のように明快な解答が出ることは少ない。土佐国高岡・吾川両郡の北部地方に中世、勢力を伸ばした豪族片岡氏の出自と土佐入国の時期については大きく2説に分かれる。

源氏説では応永十八年(一四一一年)十二月、片岡左衛門大夫直綱のとき土佐の新居浜(現土佐市)に上陸し、仁淀川を遡上し、徳光村(現越知町片岡)に落ち着く。また別家の系図には、足利義政に仕え、応仁の乱の忠勤により地頭職として文明年間の初め(一四七〇年頃)土佐に入国し、吾川郡小川郷徳光村に住むというものもある。

平氏説、源氏説ともに直綱以後は同一であり、それから七代続き、光政が九州大分の戸次川の戦で戦死したため豪族としては絶えた。

問題はこの応永十八年(一四一一年)土佐入国説なのだが、『佐川史談 霧生関38号』(佐川史談会、平成14年)に「豪族片岡氏の土佐入国の考察」という中山半氏の論考がある。

片岡氏によって創建されたとされる天忠寺に関して、中山氏は明徳四年(一三九三年)土佐国吾川郡波川(現いの町)に生まれた僧・義天玄詔との関わりに注目した。天忠寺の創建年月について「義天の記録から推測して南北朝時代末期、少なくとも応永年間以前であることは否定できない」とし、「源氏説の直綱の土佐入国以前に天忠寺があり、それに肩入れした豪族片岡氏が存在したことは明らかである。従って源氏説にいう片岡直綱が初めて土佐に入国したということはあり得なかった」と中山氏は結論づけている。

調べてみると、伝承よりも事実はより古かったということは他でも聞いたことがある。「応永十八年直綱の土佐入国説」も何らかの事実を反映した内容があるかもしれないが、土佐の片岡氏の歴史はもっと古くから連綿と引き継がれていたと考えるべきだろうか。

最後に『越知町史』(越知町史編纂委員会、昭和59年)の見解として「片岡氏の系譜について」(P296)と題する内容を引用しておく。

平氏説(八幡荘伝承記・片岡物語等)

桓武天皇の三代目高望(八八九年)平氏を賜り、その十一代目の経繁は上野国(群馬県)中野荘片岡城主で、坂東太郎と名乗り平清盛の家人であった。源氏説(高吾地方の片岡氏家系図等)

桓武天皇より百余年後、宇多天皇の二代目雅信(九二〇年)源氏姓を賜るものと、醍醐天皇の子高明(九二〇年)第一源氏姓を賜るものとあり、この両者を始祖として数代続いた後、忠綱より以後は同一となり上野国片岡郡に食すとある。

源氏説では応永十八年(一四一一年)十二月、片岡左衛門大夫直綱のとき土佐の新居浜(現土佐市)に上陸し、仁淀川を遡上し、徳光村(現越知町片岡)に落ち着く。また別家の系図には、足利義政に仕え、応仁の乱の忠勤により地頭職として文明年間の初め(一四七〇年頃)土佐に入国し、吾川郡小川郷徳光村に住むというものもある。

平氏説、源氏説ともに直綱以後は同一であり、それから七代続き、光政が九州大分の戸次川の戦で戦死したため豪族としては絶えた。

問題はこの応永十八年(一四一一年)土佐入国説なのだが、『佐川史談 霧生関38号』(佐川史談会、平成14年)に「豪族片岡氏の土佐入国の考察」という中山半氏の論考がある。

片岡氏によって創建されたとされる天忠寺に関して、中山氏は明徳四年(一三九三年)土佐国吾川郡波川(現いの町)に生まれた僧・義天玄詔との関わりに注目した。天忠寺の創建年月について「義天の記録から推測して南北朝時代末期、少なくとも応永年間以前であることは否定できない」とし、「源氏説の直綱の土佐入国以前に天忠寺があり、それに肩入れした豪族片岡氏が存在したことは明らかである。従って源氏説にいう片岡直綱が初めて土佐に入国したということはあり得なかった」と中山氏は結論づけている。

調べてみると、伝承よりも事実はより古かったということは他でも聞いたことがある。「応永十八年直綱の土佐入国説」も何らかの事実を反映した内容があるかもしれないが、土佐の片岡氏の歴史はもっと古くから連綿と引き継がれていたと考えるべきだろうか。

最後に『越知町史』(越知町史編纂委員会、昭和59年)の見解として「片岡氏の系譜について」(P296)と題する内容を引用しておく。

片岡氏の系譜について

片岡氏に関しての史料は歴史学的に確認されるものは何もない。ただ「八幡荘伝承記」、「片岡物語」と「片岡盛衰記」、各地の片岡家に所蔵する「系図」くらいのものである。八幡荘伝承記や片岡物語はその原書の実態の明分しない「幻の文書」とされてその真価が問われず文字通り伝承の域を出ない。片岡盛衰記も部分的なもので、いつ、誰の筆になったものかも分からない。各地に散在する系図にいたっては、各種、各様で、一定せず、何れとも判断はできない。もっとも大きな疑問とするところは、すでに記したように、前期片岡(直綱以前)と後期片岡(直綱以後)の関連の有無だが、前期片岡に関するものとしては、「伝承記」、「物語」のほかには一枚の文書も、棟札の一つもない。河間光綱はじめ、斗賀野・佐河・越智・三宮・近藤・麻生など高北各氏の登場する佐伯文書の中にも片岡の名は出てこない。だがこのことをもって前期片岡の存在を否定することはできない。片岡氏にかぎらず、そのころ(応永以前)の棟札をのこしている社寺はこの地方にはほとんど無く、また佐伯文書の時代にしても、片岡氏には他族ほどの南北攻防に積極性はなかったかも知れない。要するに伝承記や片岡物語が語る河間対片岡の執拗な争剋が虚構とは考えられない。また、系譜としては、谷秦山の著「土佐遺語」や奥宮正明の「土佐国蠧簡集」などにある片岡系譜が史料として引用されているが、これらにしても編者が、片岡家の系図を史料としただろうが、それぞれ相違している。後年では寺石正路の「土佐名家系譜」、高木孫四郎の「片岡城」などがあるけれどもこれらも前者と同じくまちまちである。伝承記や片岡物語では平家の出自となっているが、各地にある片岡系譜は源氏の出自とし、なお宇多源氏、醍醐源氏などの異説となっている。

香川県の財田川水系に高良神社が密集しているのはなぜか? 財田川河口が古代における天然の河口津として、九州王朝の船団が寄港する拠点となったからであろう。財田川河口に発展した観音寺市には観光の名所・銭型砂絵がある。そこの地名がなんと有明浜。九州王朝の心臓部に広がる有明海を連想する。銭型砂絵を見下ろす山の上には琴弾八幡宮(観音寺市八幡町1丁目1-1)が鎮座する。祭神は応神天皇・神功皇后・玉依姫命。その境内社として、参道の途中左手に高良神社が存在しているのだ。近くには興昌寺山第1号古墳もあって、これらの地理的条件は九州王朝とのつながりが深いことを示唆するものではないだろうか。

7月13・14日は観音寺市の夏祭りで賑わっており、琴弾八幡宮の境内が夏祭りのための駐車場として利用されていた。祭りには目もくれず、一目散に参道の階段を上っていく。大鳥居から381段の階段を上がると本殿がある。

琴弾八幡宮は大宝3年(703年)3月、琴弾山で日証上人が修行していると彼方の空が鳴動し、琴を弾く翁を乗せた船が漂着。その翁は「宇佐より至る八幡菩薩なり、この風光去りがたし」と告げ消えた。上人は、このお告げを感得し、里人と共に、その船を神舟とし琴と共に、山頂に運び祀ったのに始まるとされ、社名の「琴弾」はそれに由来する。

ただし、ONライン(九州王朝と大和朝廷の画期701年)直後の大宝年間勧請という由緒を持つ神社が全国的にも多いのは、大和朝廷による神社再編のような政策が反映されている可能性も考えられる。

西方には愛媛・九州方面へ瀬戸内海が広がり、本殿からの眺めは雄大で、確かに風光明媚と言えよう。さらに琴の演奏の音楽がながれ、訪れる人の心を癒してくれる。また、滝沢馬琴の『椿説弓張月』の舞台にもなっている。

麓から琴弾山頂まで数多くの境内社があり、一覧は次の通り。

7月13・14日は観音寺市の夏祭りで賑わっており、琴弾八幡宮の境内が夏祭りのための駐車場として利用されていた。祭りには目もくれず、一目散に参道の階段を上っていく。大鳥居から381段の階段を上がると本殿がある。

琴弾八幡宮は大宝3年(703年)3月、琴弾山で日証上人が修行していると彼方の空が鳴動し、琴を弾く翁を乗せた船が漂着。その翁は「宇佐より至る八幡菩薩なり、この風光去りがたし」と告げ消えた。上人は、このお告げを感得し、里人と共に、その船を神舟とし琴と共に、山頂に運び祀ったのに始まるとされ、社名の「琴弾」はそれに由来する。

ただし、ONライン(九州王朝と大和朝廷の画期701年)直後の大宝年間勧請という由緒を持つ神社が全国的にも多いのは、大和朝廷による神社再編のような政策が反映されている可能性も考えられる。

西方には愛媛・九州方面へ瀬戸内海が広がり、本殿からの眺めは雄大で、確かに風光明媚と言えよう。さらに琴の演奏の音楽がながれ、訪れる人の心を癒してくれる。また、滝沢馬琴の『椿説弓張月』の舞台にもなっている。

麓から琴弾山頂まで数多くの境内社があり、一覧は次の通り。

境内社:庚申神社、山之神神社、琴弾戎、忠魂社、鹿島神社、船霊神社、須賀神社、稲荷神社、宮阪天神、高良神社、松童神社、風之神社、五所神社、蔵谷神社、青丹神社、住吉神社、若宮、武内神社

山頂に武内宿禰命を祭神とする武内神社がありながら、『香川県神社誌』で高良神社の祭神を同じく武内宿禰命としているのはいかがなものだろうか。本来は高良玉垂命とすべきところを後世の解釈によって武内宿禰命としたために、このような矛盾が生じてしまったのだろう。現地の看板には「高良玉垂(かはらたまたれ)神」と書かれていた。

香川県三豊市を中心とする財田川水系は高良神社の密集地帯である。財田西の高良神社の確認を済ませて、次に向かったのは三豊市山本町辻1433の菅生神社であり、境内社として高良神社があるという情報をつかんでいた。7月14日は折しも、「夏越しの祓」を行っており、近所からも茅の輪をくぐってお祓いを受けに来られる参詣客が見られた。高知県では「輪抜け様」と呼ばれるお祭りで6月30日に行われるところが多いが、ここでは時期を少し遅らせているようだ。「水神様が7月15日に来訪される」という信仰によるものであろうか。

面積約3ヘクタールの「菅生神社社叢」は、香川県下ではここにだけしか成育していないカンザブロウノキがあり、国の天然記念物に指定されている。神職の話によると「普段はとても静かな神社」とのことだが、10月の例祭では太鼓台が神社に集結し、「神相撲」「夜神楽」などが行われる。「秋祭りは辻から」の伝統を引き継ぎ、江戸時代の大名行列に由来する「奴行列」が登場。獅子や太鼓台などとともに、子供らが参道を練り歩き、時代絵巻を演出する。また3月には戦国時代の名残を残す古式ゆかしい「百々手祭り」が行われる。

境内社に、神武天皇神社・帯神社・高良神社・荒魂神社・塞之神社・若宮神社・荒魂神社・靇神社・五音殿神社・地神宮・山本宮などがある。神職に話を聞こうとしたが、火災により史料が残っておらず、詳しいことは分からないと言う。この火災については天正年間との記録もあり、長宗我部元親の侵攻によるものだとすると、少なからず責任を感じずにはいられない。

境内社に、神武天皇神社・帯神社・高良神社・荒魂神社・塞之神社・若宮神社・荒魂神社・靇神社・五音殿神社・地神宮・山本宮などがある。神職に話を聞こうとしたが、火災により史料が残っておらず、詳しいことは分からないと言う。この火災については天正年間との記録もあり、長宗我部元親の侵攻によるものだとすると、少なからず責任を感じずにはいられない。

さて、境内社・高良神社の位置はというと、長い参道を歩いて右手一番最初に見つかった。三社がまとめられ、左から順に帯神社・神武天皇神社・高良神社とある。帯神社というのは息長帯比売命すなわち神功皇后を祀っているのだろう。反対側の向かいにも三社がまとめられた境内社があり、左から若宮神社・靇神社・荒魂神社・五音殿神社と並ぶ。表に表記されているだけでなく、実質は明治42年、大正5年、昭和4年と三期にわたって10社程度が合祭されている。これらは明治39年の神社合祀令によるものだろうが、高良神社を含む数社はそれ以前から境内社として存在していたようで、その歴史的な淵源が気になるところだ。祭神は武内宿禰命とされているようだが、旧鎮座地などについての史料は見当たらない。

菅生神社については、鎌倉時代の嘉禄2年(1226年)2月15日、菅生大神を鎮斎し、天福元年(1233年)8月13日、宇佐八幡大神を鎮祭して福生神社と称した。一説には天福元年3月15日、古川村鎮座の八幡宮を奉斎して福生神社と称したとも。菅生大神は、瓊々杵尊・天種子命・天押雲命の3柱の総称。福生神は、品陀和気命・息長帯媛命・玉依比女命の3柱とされる。また、石清水八幡宮との関係を示す史料もあるようだ。

さらに境内に山辺古墳という市史跡があった。元は山本町辻1896にあり、圃場整備で発見され、現在は菅生神社境内に移築されているのだという。発見時、すでにほとんど破壊されていて、玄室の床の部分だけが残っていた。現状で長さ3m、幅1mほどで、奥壁には板石を鏡石に据えている。須恵器と銀環が出土した。

高良神社の分布と横穴式石室古墳の分布に相関関係があることが以前から指摘されている。愛媛県でもその傾向は顕著である。九州では横穴式石室の出現が4世紀後葉、古墳時代中期の初めである。近畿における横穴式石室の出現は九州よりも遅れ、近畿の中央部で古墳時代中期末、5世紀の第四半期くらいに出現したと言われている。

高良神社の分布と横穴式石室古墳の分布に相関関係があることが以前から指摘されている。愛媛県でもその傾向は顕著である。九州では横穴式石室の出現が4世紀後葉、古墳時代中期の初めである。近畿における横穴式石室の出現は九州よりも遅れ、近畿の中央部で古墳時代中期末、5世紀の第四半期くらいに出現したと言われている。

5世紀は讃・珍・済・興・武という倭の五王が活躍した時代であり、主に南朝の宋(420~479年)に朝貢している。『宋書』の蛮夷伝にある武の 478年遣使の際の上表文に、「東は毛人 55国を征し、西は衆夷 66国を服す。渡りては海北 95国を平ぐ」とあるが、九州王朝を基点とし、東征による九州王朝の勢力圏拡大とともに横穴式石室が普及していったとしたら……。

一元史観によって説明できなかった九州から近畿への文化移動のベクトルをうまく説明することができる。そしてもう一つの着眼点は九州王朝の船団が寄港する河口津の存在である。次は、財田川河口へと目を向けなくてはならなくなった。

一元史観によって説明できなかった九州から近畿への文化移動のベクトルをうまく説明することができる。そしてもう一つの着眼点は九州王朝の船団が寄港する河口津の存在である。次は、財田川河口へと目を向けなくてはならなくなった。

菅生神社由緒

中古火災のため鎮齋の本縁を知り難きも、古来菅生八幡宮福生八幡宮と並称されて今に山本の両社八幡宮とも云う。明治十二年以来菅生神社と申す。社伝に依るに、嘉禄二年二月十五日菅生大神を鎮齋し、天福元年八月十三日宇佐八幡大神を鎮齋して福生神社と申し奉ると。又一説に、天福元年三月十五日古川村鎮座の八幡宮を奉齋して福生神社と申し奉るなりとも云う。祠官は山本郷の社家として真野氏世々奉祀し、神巫は古川村高橋氏相承せり。仰々当社社史に多大の関係ありと思わるゝは、山城国八幡鎮座石清水八幡宮なり。同宮は貞観元年宇佐八幡神を鎮齋して、品陀和気尊、息長帯姫命、比賣神を祭神として神威崇く、其の神領は保元以後全国に及び讃岐国にても庄園其の他に密接の関係ありて、保元三年四月公験譲状、仁安三年四月官宣旨、元久三年十二月、嘉禎三年五月の両処分状等に山本荘の名見ゆ。和名抄には、刈田郡山本郷池之尻、原、古川、辻、新田、中田井、河内の緒村有りて、菅生福生両者八幡宮を以て総鎮守として今日に及ぶ。同抄に阿野郡九郷在りて山本郷は後西庄となる。すなわち西庄、池尻、福江、坂出、御供所の五村なるも石清水文書に云う山本荘の果たして何地なりしやは尚後考を要すべきも、其の本宗の神祇を庄園に奉齋して鎮守神とし、本末の関係を益々深からしめんとするは自然の理なれば当官も亦其の由縁に依るものならんかとも云う。封建時代に入るや、高井氏代々敬事して其の後裔今に例大祭には奉幣奉供し、殿舎改築等には一族を挙げて報賽の至誠を至すこと昔時に変らない。

これまでに徳島県の高良神社の密集地帯、高知県の高良神社の密集地帯を紹介した。西日本豪雨被害の傷跡が残る三好市山城町での昨年(2018年)夏の調査、および台風通過による被害もあった高知県安芸地方での昨年秋の調査の成果をまとめたものが以下の2つの表である。

まず最初に、三豊市山本町財田西の高良神社から紹介したい。この神社は、菅生神社(三豊市山本町辻1433)より歩いて十数分程のところにあるが、周りには特に目印もなく、小高い木に囲まれ、ナビがなければ見つけるのが難しい。『香川県神社誌』には菅生神社境外末社として、次のように書かれている。

| <徳島県の高良神社の密集地帯> |

| 徳島県の高良神社①ーー三好市山城町相川 |

| 徳島県の高良神社②ーー三好市山城町末貞 |

| 徳島県の高良神社③ーー三好市山城町佐連 |

| 徳島県の高良神社④ーー三好市山城町瀬貝西 |

| 徳島県の高良神社⑤ーー三好市山城町尾又 |

| 徳島県の高良神社⑥ーー美馬市脇町の脇人神社境内社 |

| 徳島県の高良神社⑦ーー鴨神社の境内社・国瑞彦神社に合祀されていた |

実は香川県にも高良神社の密集地帯がある。三豊市を中心とする財田川水系である。香川県の高良神社調査で大変お世話になっている「伝える会」さんのホームページによると、財田川水系に4社あるという。

まず最初に、三豊市山本町財田西の高良神社から紹介したい。この神社は、菅生神社(三豊市山本町辻1433)より歩いて十数分程のところにあるが、周りには特に目印もなく、小高い木に囲まれ、ナビがなければ見つけるのが難しい。『香川県神社誌』には菅生神社境外末社として、次のように書かれている。

高良神社 辻村字東側祭神 武内宿禰命 天照皇大神由緒 辻村郷社菅生神社境外末社祭日 十月十二日 主なる建造物 本殿 拝殿

境内坪数 九十九坪 崇敬者人員 約六十人

ところが、一つ問題点がある。住所が辻村字東側となっているにもかかわらず、現住所は財田西なのである。隣接する地域であり、山本町に統合されてはいるが、元々は辻村と財田西村(西野村)とは隣村であり行政区分が異なる。

私が現地を訪れたところ「西之村高良神社」との石碑を見つけることによって、かろうじて、その存在を確認することができた。しかし木立ちに阻まれて、直接見ることができない。坂道を登ったすぐ上の辺りであろうと予測できたが、何しろ道が夏草に覆われてしまっており、先程からの雨で濡れている。一歩踏み入れ、草むらの深さに、一瞬ひるんでしまった。7月中旬、蛇が出てもおかしくない季節である。引き返そうかとも思ったが、せっかく来たのに見ずに帰るのも無念である。勇気を振り絞って、草むらをかき分け突き進んだ。

そう広くはない社地だったが、確かに拝殿と本殿があり、高良神社であることを確認できた。かなり風化した五輪の塔のような石積みもいくつかあり、似たような石積みが菅生神社の裏手にもあるという。菅生神社境外末社とされるには、それなりのつながりがあるのかもしれない。

そう広くはない社地だったが、確かに拝殿と本殿があり、高良神社であることを確認できた。かなり風化した五輪の塔のような石積みもいくつかあり、似たような石積みが菅生神社の裏手にもあるという。菅生神社境外末社とされるには、それなりのつながりがあるのかもしれない。

一方『西讃府志』を見ると「三野郡高野郷」のページに、「西之村」は次のように書かれているが、高良神社についての記述はない。

昔シ財田ノ一村ナリシヲ、上中西ト三村ニ分レシヨリ、此名アリ、東西十六町三十間、南北十四町二十間、丸亀ヲ去ルコト六里、東神田、南中之村河内ノ二村、西辻村、北大野等ノ諸村ニ隣レリ、村高四百三十八石七斗二升五勺、

どういうわけか、次の「中之村」についての記述中に「高良大明神 宮坂ニアリ」と出てくる。中之村は西之村の南側に隣接する村である。一つの高良神社の鎮座地について、こうも記述が異なるのはどうしたことだろうか。もしかしたら、かつては村ごとに高良神社があって、複数の鎮座地が混同された可能性すら見えてくる。というのも、菅生神社の境内社として高良神社が存在しており、ある段階で神社整理されたとしたら、近くに旧鎮座地があるはずなのだ。とりあえず、菅生神社についても調査する必要がありそうだ。

高知県下に分布する「コウラ」地名の多くは「高良神社由来」地名であるとの仮説を当ブログで紹介してきた。ところが、地名辞典などではほとんど「強羅(ごうら)」の変形と見て、「岩石の露出している小地域」と説明している。『日本の地名 60の謎の地名を追って』(筒井功著、2011年)でも柳田國男説を踏襲しているようであった。

将棋では「数多ければ勝つ」という格言もあるが、学問の世界では、沢山の本にそう書いてあるから正しいとは限らない。その原点が柳田國男の説のみに拠っており、その検証をおろそかにして、偉い人が言っているから間違いないというのは思考停止である。そこで“柳田國男の「強羅(ごうら)」は……”で紹介した「強羅」地名の出典に当ってみた。

将棋では「数多ければ勝つ」という格言もあるが、学問の世界では、沢山の本にそう書いてあるから正しいとは限らない。その原点が柳田國男の説のみに拠っており、その検証をおろそかにして、偉い人が言っているから間違いないというのは思考停止である。そこで“柳田國男の「強羅(ごうら)」は……”で紹介した「強羅」地名の出典に当ってみた。

『柳田國男全集20』(柳田國男著、1990年)の164ページに次のように説明されている。

一八 強羅

箱根山中の温泉で強羅という地名を久しく注意していたところ、ようやくそれが岩石の露出している小区域の面積を意味するものであって、耕作その他の土地利用から除外せねばならぬために、消極的に人生との交渉を生じ、ついに地名を生ずるまでにmerkwürdigになったものであることを知った。この地名の分布している区域は、相模足柄下郡宮城野村字強羅同 足柄上郡三保村大字中川字ゴウラ飛騨吉城郡国府村大字宮地字ゴウラ越前坂井郡本郷村大字大谷字強楽丹波氷上郡上久下村大字畑内字中ゴラ備前赤磐郡軽部村大字東軽部字ゴウラ周防玖珂郡高根村大字大原字ゴウラ谷大隅姶良郡牧園村大字下宿窪田宮地字コラ谷等である。西国の二地は人によってコの字を澄んで呼ぶのかも知れぬ。ゴウラはまた人によってゴウロと発音したかと思う。こちらの例はなかなかある。いずれも山中である。信濃北佐久郡芦田村大字渡字郷呂駿河安倍郡村大字渡字ゴウロ飛騨吉城郡坂下村大字小豆沢字林ゴロ美濃揖斐郡徳山村大字戸入字岩ゴロ但馬城崎郡余部村大字余部字水ゴロ美作苫田郡阿波村字郷路安芸高田郡北村字号呂石長門厚狭郡万倉村字信田丸小字黒五郎伊予新居郡大保木村村大字東野川山字郷路土佐吾川郡名野川村大字二ノ滝字ゴウロケ谷土佐にはことにゴウロという地名が多い。中国ことに長門にもたくさんあるから、かの地の人は地形を熟知しているであろう。

柳田國男は「西国の二地は人によってコの字を澄んで呼ぶのかも知れぬ」と言っているが、九州を中心とする西日本では圧倒的に「コウラ(高良)」地名が多いので、濁らないほうが主流であることはうなずける。

また「土佐にはことにゴウロという地名が多い」と言及してくださっていることは嬉しいことではあるが、果たしてそうであろうか。たしかに『長宗我部地検帳』には「ゴウラ」「コウロ」なども記録されている。全数調査はできていないが、これまでの拾ってきた感覚からすると「コウラ」「カウラ」のほうが多いように感じる。私が「高良神社由来」地名としているものである。それをも「ゴウロ」系地名に含めているとしたら、確かに多いということになるだろう。しかしこれらは別系統地名として分けて考えるべきではないだろうか。

また、「ゴウラ」地名についても、和歌山県東牟婁郡古座町姫字ゴウラに関しては三角州性低地として「河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分」といった場所もあるので、単に「岩石の露出している小区域」との説明だけでは不十分かもしれない。

柳田國男の説も特定の地名については的を射ているかもしれないが、こと西日本においては「高良神社由来」地名はかなり汎用性があり、高良神社の鎮座地が「高良」地名で呼ばれている。徳島市の高良神社が鎮座する2か所(応神町古川と飯谷町)の「高良」はその代表的な例だ。その観点抜きで大家の説のみに従っていては真実は見えてこないのではないかと考える。

これまでにブログ内で紹介したコウラ地名については、次の表にリンクをつけてまとめておく。

また「土佐にはことにゴウロという地名が多い」と言及してくださっていることは嬉しいことではあるが、果たしてそうであろうか。たしかに『長宗我部地検帳』には「ゴウラ」「コウロ」なども記録されている。全数調査はできていないが、これまでの拾ってきた感覚からすると「コウラ」「カウラ」のほうが多いように感じる。私が「高良神社由来」地名としているものである。それをも「ゴウロ」系地名に含めているとしたら、確かに多いということになるだろう。しかしこれらは別系統地名として分けて考えるべきではないだろうか。

また、「ゴウラ」地名についても、和歌山県東牟婁郡古座町姫字ゴウラに関しては三角州性低地として「河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分」といった場所もあるので、単に「岩石の露出している小区域」との説明だけでは不十分かもしれない。

| ▲宇城市不知火町高良、高良八幡宮あり |

柳田國男の説も特定の地名については的を射ているかもしれないが、こと西日本においては「高良神社由来」地名はかなり汎用性があり、高良神社の鎮座地が「高良」地名で呼ばれている。徳島市の高良神社が鎮座する2か所(応神町古川と飯谷町)の「高良」はその代表的な例だ。その観点抜きで大家の説のみに従っていては真実は見えてこないのではないかと考える。

これまでにブログ内で紹介したコウラ地名については、次の表にリンクをつけてまとめておく。

<高知県下のコウラ(高良)地名> |

| 香我美町徳王子の高良神社 |

| 「コウラ」という場所に建つ八坂神社 |

| いの町枝川の「コウラ」地名 |

| 香美郡に「コウラ」地名が存在していた |

| 筑紫神社は高知県にもあった② |

| 越知町横畠北の「高良」地名 |

以前から気になっていた高岡郡越知町横畠北の「高良」地名――ついに調査の足を伸ばすことにした。国道33号線で越知町まで行き、仁淀川中流の筏津(いかなづ)大橋を渡ったところが筏津。「いかだづ」ではなく「いかなづ」と読ませる難読地名である。その近くに「高良」地名があるとにらんでいたが、正確な場所は分からない。それでも現地を踏んでみることが大切である。

初めは何を勘違いしたか、一本下流の橋を渡って今成地区に迷い込んでしまった。現地の人に「高良という地名をご存じないですか?」と尋ねても誰も知らない様子。それもそのはず、全く見当違いの場所に来ていたのだ。川辺に星神社があったので行ってみたが、やはり手掛かりなし。地元の人は妙見様と呼んでおり、後で調べたところ、多くの犠牲者が供養されている場所のようであった。無駄足を踏んだようだが、何か目に見えないものに引き寄せられたようにも感じる。

「愛を学ぶために孤独があるなら、意味のないことなど起こりはしない」(平原綾香「ジュピター」より)

勘違いに気づいて本来の調査地点へと向かった。今度はかなりの山道である。途中に大雑把な道案内はあったが、地図や標識などもなく、何を目標にすればよいかも分からない。たまたま庭先に出ておられたご婦人に尋ねてみた。

「この辺りに高良という地名がありませんか?」

「この道をもう少し行ったら広い駐車場があるので、そこの右手の山側がそうです。今は人も住んでいませんけどね」

お礼を言って、教えられたところへ向かった。ちゃんとした駐車場があるわけではなく、細い道に入りこんでしまい、行き過ぎたことに気づいた。隣の仁淀川町との境界の谷川まで来ていた。深瀬神社より手前だったはずなのに、知らずに通り過ぎてしまっていたようだ。コンテナが積み上げられ道幅が広くなっているところまで引き返した。おそらくこの辺りだろう。

心配されたのか、先ほどのご婦人が歩いて来られていた。確認したところ、生姜畑や竹が生い茂っているところが、昔から「高良」と呼ばれている場所であった。もし単独で探しても現地を特定することは難しかっただろう。この地に60年間暮らし続けている80代の女性との出会いのおかげで、今回の調査はほぼ目的を達成することができた。不思議な導きに感謝である。

帰宅後、関連するメモを確認したところ、『長宗我部地検帳 高岡郡上の一』645ページに、次のような記載があった。

コウラ 壱反壱代切畑「壱反壱代」といったら、約10ヘクタール(約1000平方メートル)の土地である。ちなみに古代中国の社に築かれた壇は一辺30メートル四方程度で約一反(段)の面積が必要であった。切畑については、『土佐藩の山村構造―三谷家文書考究―』(間宮尚子著、昭和53年)に次のように説明されている。

同村(深瀬ノ村) 同し名(横畠名)

同し(片岡左衛門尉大夫給)

切畑耕作は、山間部の農業を考える時、見過ごすことのできないものである。一般には焼畑ともよばれるが、山の傾斜面の灌木を伐りたおし、これを焼き、一雨あって灰の湿ったところへ、蕎麦、稗、粟、芋、麦、大豆、豆をまくものである。灰のみを肥料とし、別に施肥しないため収量は乏しい。「地方凡例録」によれば、年々の作付は不可能であり、一年二年がわりに作付をする。また地主はきまっており、一作後放棄されるのではなく、何年かののち同一人によって再び作付される課税地である。「土佐国韮生石川氏文書」によれば、穀類は三年ないし五年連作すれば土地は痩せる。沃土は一四・五年、痩土は二・三〇年を経て再び伐畑に作るとある。

高知県の山間部ではかつて切畑が営まれていた。同じ畑で作物を作り続けると、すぐに土地がやせてしまう。そこで焼畑をしては数年周期で場所を変えながら畑を耕作し、作物を作っていた。江戸時代、土佐藩において林制が確立されるにつれ、切畑耕作は諸制限を受けるようになる。焼き畑をしなくなって、山は竹林に覆われてしまったのであろう。生姜畑が耕作地としての名残りを伝えている。

標高約260mという山の斜面に石を積んで段々畑にしているところは徳島県三好市山城町の高良神社群の鎮座地を思い出させる。ここにもかつて高良神社があったのだろうか。その宮床跡として「高良」地名が残されているのではないか。この仮説を立証するための根拠を少しでも見出せればとの思いもあっての今回の調査である。

『地検帳』には深瀬ノ村とあり、すぐ近くに深瀬神社があった。神社名が創建時から地名を冠することは普通あり得ない。祭神に係わる名称で呼ばれるはずである。過去、何段階かにわたり神社整理が行なわれた。その際、由緒不詳の神社については地名を冠して名称変更がなされた例がある。ここでもそうだったのではないだろうか。

また、「片岡左衛門尉大夫給」とあることから、片岡氏の給地であったことも分かる。片岡氏の祖は詳らかではないが、黒岩城や片岡城などを居城としており、元亀二年(1571年)片岡城主片岡光綱のとき、長宗我部元親に降ったといわれる。『地検帳』に記録されているのは、茂光の子、左衛門尉大夫(下総守)光綱のことであろうか。

天正十三年(1585年)に伊予金子の陣(豊臣秀吉による四国征伐)で、片岡光綱は伊予の金子城主・金子備後守の援軍として兵350余りを率い、小早川隆景の軍勢と野々市原で戦って討死した。

『地検帳』には深瀬ノ村とあり、すぐ近くに深瀬神社があった。神社名が創建時から地名を冠することは普通あり得ない。祭神に係わる名称で呼ばれるはずである。過去、何段階かにわたり神社整理が行なわれた。その際、由緒不詳の神社については地名を冠して名称変更がなされた例がある。ここでもそうだったのではないだろうか。

また、「片岡左衛門尉大夫給」とあることから、片岡氏の給地であったことも分かる。片岡氏の祖は詳らかではないが、黒岩城や片岡城などを居城としており、元亀二年(1571年)片岡城主片岡光綱のとき、長宗我部元親に降ったといわれる。『地検帳』に記録されているのは、茂光の子、左衛門尉大夫(下総守)光綱のことであろうか。

天正十三年(1585年)に伊予金子の陣(豊臣秀吉による四国征伐)で、片岡光綱は伊予の金子城主・金子備後守の援軍として兵350余りを率い、小早川隆景の軍勢と野々市原で戦って討死した。

左衛門尉大夫光綱の弟、出雲守継光(光信)は片岡城に拠り、その子長兵衛の子孫は山内家家老で高岡郡佐川の深尾出羽に仕えた。出雲守継光の弟である紀伊守直季は吾川郡上八川に居た。その子八兵衛は長宗我部信親に仕え、天正十四年(1586年)に秀吉の九州征伐に従軍して、豊後戸次川の合戦で討死した。八兵衛の養嗣祐光は土佐郡本川郷の大藪紀伊守祐宗の孫であり、その七世孫が土佐郷士出身で明治期の政治家・実業家の片岡直輝・直温(大蔵大臣)兄弟である。

『進撃の巨人』ではないが、今回の調査によって400年前の歴史がフラッシュバックしたような感覚になった。しかし、仮に高良神社が鎮座していたとしても、それ以前のもっと古い時代のことである。地元の古老に聞いたとしても、記憶や伝承としては残っていないことだろう。さらに踏み込んだ検証が必要になってくるが、果たしてそのような手掛かりが残されているのだろうか?

『進撃の巨人』ではないが、今回の調査によって400年前の歴史がフラッシュバックしたような感覚になった。しかし、仮に高良神社が鎮座していたとしても、それ以前のもっと古い時代のことである。地元の古老に聞いたとしても、記憶や伝承としては残っていないことだろう。さらに踏み込んだ検証が必要になってくるが、果たしてそのような手掛かりが残されているのだろうか?

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ