「古代に真実を求めて」シリーズの古田史学論集第二十四集が今春、ついに明石書店から出版された。タイトルは『俾弥呼と邪馬壹国―古田武彦『「邪馬台国」はなかった』発刊五十周年』(古田史学の会 編、2021/03/30)である。

題名にはルビを振ってあり、『俾弥呼(ひみか)と邪馬壹国(やまゐこく)』と素人でも分かるようにしてくれている。それでも、身近な大学生に見せたところ、しっかり「ひみことやまたいこく」と読んでいた。義務教育で使用される歴史教科書の影響は絶大である。

邪馬台国論争における古田武彦説を知らない一般人がこの本のタイトルを見たら、まず「漢字を間違えているのではないか」「読み方が異なっている」などの第一印象を受けることだろう。学校で習った教科書には「卑弥呼(ひみこ)」「邪馬台国(やまたいこく)」と書かれていたはずである。

それでもあえてこのようなタイトルにしているのは、そこに古田史学の研究の成果・蓄積があるからである。『俾弥呼(ひみか)と邪馬壹国(やまゐこく)』という題名にこそ古田説の本質が集約されている。ここでは詳細には踏み込まないので、古田武彦氏の初期三部作(『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』)などをはじめとする著作やホームページ『新・古代学の扉』などで勉強してほしい。当ブログでも古田説のポイントをいろいろな形で紹介してきたつもりである。

また今回発刊された古田史学論集第二十四集が古田説を世に知らしめるツールとなればと願うものである。その内容を紹介する上で、本の内容説明および目次を以下に引用しておく。

題名にはルビを振ってあり、『俾弥呼(ひみか)と邪馬壹国(やまゐこく)』と素人でも分かるようにしてくれている。それでも、身近な大学生に見せたところ、しっかり「ひみことやまたいこく」と読んでいた。義務教育で使用される歴史教科書の影響は絶大である。

邪馬台国論争における古田武彦説を知らない一般人がこの本のタイトルを見たら、まず「漢字を間違えているのではないか」「読み方が異なっている」などの第一印象を受けることだろう。学校で習った教科書には「卑弥呼(ひみこ)」「邪馬台国(やまたいこく)」と書かれていたはずである。

それでもあえてこのようなタイトルにしているのは、そこに古田史学の研究の成果・蓄積があるからである。『俾弥呼(ひみか)と邪馬壹国(やまゐこく)』という題名にこそ古田説の本質が集約されている。ここでは詳細には踏み込まないので、古田武彦氏の初期三部作(『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』)などをはじめとする著作やホームページ『新・古代学の扉』などで勉強してほしい。当ブログでも古田説のポイントをいろいろな形で紹介してきたつもりである。

また今回発刊された古田史学論集第二十四集が古田説を世に知らしめるツールとなればと願うものである。その内容を紹介する上で、本の内容説明および目次を以下に引用しておく。

<内容説明>

古代史界に衝撃を与えた古田武彦『「邪馬台国」はなかった』の刊行から50年。その歴史観、学問方法論を受け継ぐ執筆陣による「邪馬壹国説」「短里説」「博多湾岸説」「二倍年暦説」「倭人が太平洋を渡った説」などの諸仮説をめぐる最新の研究成果を集める。

<目次>

巻頭言 読者の運命が変わる瞬間[古賀達也]

『「邪馬台国」はなかった』のすすめ[古賀達也]

特集俾弥呼(ひみか)と邪馬壹国(やまゐこく)―古田武彦『「邪馬台国」はなかった』発刊五十周年―

【総括】

魏志倭人伝の画期的解読の衝撃とその余波―『「邪馬台国」はなかった』に対する五十年間の応答をめぐって―[谷本茂]

改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国」[正木裕]

コラム① 古田武彦氏『海賦』読解の衝撃

コラム② 日本の歴史の怖い話

【各論】

周王朝から邪馬壹国そして現代へ[正木裕]

女王国論[野田利郎]

東鯷人・投馬国・狗奴国の位置の再検討[谷本茂]

「女王国より以北」の論理[野田利郎]

コラム③ 長沙走馬楼呉簡の研究―「都市」は官職名―

コラム④ 不彌国の所在地を考察する―弥生の硯出土の論理性―

メガーズ説と縄文土器―海を渡る人類[大原重雄]

コラム⑤ バルディビア土器はどこから伝播したか―ベティー・J・メガーズ博士の想い出―

コラム⑤ バルディビア土器はどこから伝播したか―ベティー・J・メガーズ博士の想い出―

裸国・黒歯国の伝承は失われたのか?―侏儒国と少彦名と補陀落渡海―[別役政光]

二倍年暦と「二倍年齢」の歴史学―周代の百歳と漢代の五十歳―[古賀達也]

箸墓古墳の本当の姿について[大原重雄]

コラム⑥ 箸墓古墳出土物の炭素14測定値の恣意的解釈

コラム⑦ 曹操墓と日田市から出土した金銀象嵌鏡

特別寄稿

『日本書紀』推古・舒明紀の遣隋使・遣唐使―天群と地群―[谷川清隆]

一般論文

「防」無き所に「防人」無し―「防人」は「さきもり(辺境防備の兵)」にあらず―[山田春廣]

太宰府条坊の存在はそこが都だったことを証明する[服部静尚]

古代の疫病と倭国(九州王朝)の対外戦争―天然痘は多利思北孤の全国統治をもたらした―[正木裕]

九州王朝官道の終着点―山道と海道の論理―[古賀達也]

『書紀』中国人述作説を検証する―雄略紀および孝徳紀の倭習―[服部静尚]

コラム⑧ 関東の木花開耶姫(このはなさくやひめ)

付録古田史学の会・会則

古田史学の会・全国世話人名簿

編集後記

PR

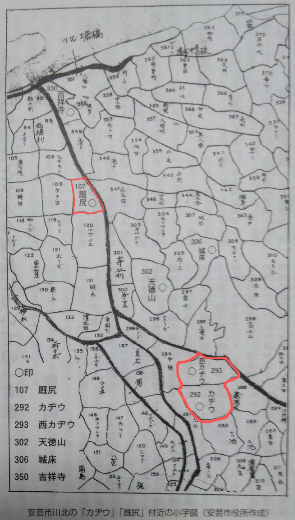

はじめに断っておくが、安芸郡といっても広島県の話ではない。土佐国安芸郡の郡衙がどこにあったかという問題である。郡衙の位置を正確に比定することは、古代官道がどこを通っていたかを復元することにもつながる。ここでは次の3つの説を紹介する。

①安芸郡奈半利町コゴロク説

②安芸市安芸川右岸ミヤケダ説

③安芸市安芸川左岸の川北説

①安芸郡奈半利町コゴロク説

まずは、①安芸郡奈半利町コゴロク説から。『土佐日記』に「十日けふはこのなはのとまりにとまりぬ」と書かれており、土佐国司の任を終えた紀貫之は京への帰途、承平5年(935年)1月10日に奈半利に立ち寄っている。原田英祐氏は次のように説明している。

まずは、①安芸郡奈半利町コゴロク説から。『土佐日記』に「十日けふはこのなはのとまりにとまりぬ」と書かれており、土佐国司の任を終えた紀貫之は京への帰途、承平5年(935年)1月10日に奈半利に立ち寄っている。原田英祐氏は次のように説明している。

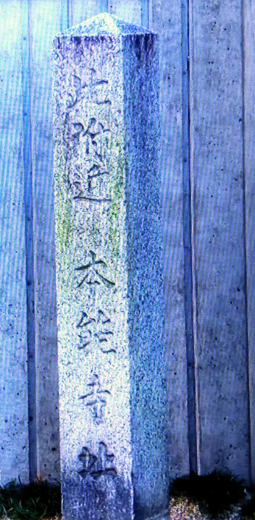

「なはのとまり」の現在地は、奈半利川の川尻に近い安芸郡奈半利町字ミナトの奈半利中学校から、さらに奈半利川を1kmあまり遡上したところに「コゴロク」の地名があり、弥生~奈良時代にかけての濃密な遺跡が発掘されている。郡衙に付随した古代寺院(コゴロク廃寺=のち北川村和田に再建された妙楽寺)の瓦も、発掘確認されている。この付近に土佐日記時代の「泊まり=宿泊施設」が推定できる。コゴロクの上流域・中里地区にある多気神社と坂本神社はともに延喜式内社で、コゴロクの郡衙に付随したものだろう。(『土佐日記・歴史と地理探訪』東洋町資料集・第六集P130)

②安芸市安芸川右岸ミヤケダ説

次に、②安芸市安芸川右岸ミヤケダ説。佐賀大学の日野尚志氏(地理学専攻)は条里余剰帯を根拠に、南国市比江の国衙跡から東西に伸びる古代官道を推定している。官道に沿った駅家(うまや)比定地として、土左国では大影(吾川郡)・池川(吾川郡)・広瀬(吾川郡)・柏原(吾川郡)・鴨部(土左郡)・国府(長岡郡)・夜須(香美郡)・安芸(安芸郡)・奈半利(安芸郡)・室戸(安芸郡)・佐喜浜(安芸郡)・甲浦(安芸郡)を挙げている。安芸駅と奈半利駅については次のような註釈を加えている。

次に、②安芸市安芸川右岸ミヤケダ説。佐賀大学の日野尚志氏(地理学専攻)は条里余剰帯を根拠に、南国市比江の国衙跡から東西に伸びる古代官道を推定している。官道に沿った駅家(うまや)比定地として、土左国では大影(吾川郡)・池川(吾川郡)・広瀬(吾川郡)・柏原(吾川郡)・鴨部(土左郡)・国府(長岡郡)・夜須(香美郡)・安芸(安芸郡)・奈半利(安芸郡)・室戸(安芸郡)・佐喜浜(安芸郡)・甲浦(安芸郡)を挙げている。安芸駅と奈半利駅については次のような註釈を加えている。

| ▼日野尚志氏の駅路比定には修正すべき点が存在する |

(61)安芸郡家は玉造の「寿正院」か、その西南三町には「ミヤケダ」の小字名もある。なお、川北の小字「横田」を通称「厩尻」といい、散布地であるが、あるいは駅祉であろうか。その他「馬越」地名もある。これを受けて、岡本健児氏は『土佐史談』160号(土佐史談会、昭和57年)「地名から見た安芸郡衙」の中で、「城領田」は少領田、すなわち郡司の「スケ(次官)」である少領から変化した地名として、古代安芸郡衙の所在を「城領田」「ソヲリ」「東トノダ」「西トノダ」の存する地域であると推定。「郡衙は現在の安芸市の土居と東浜の境界付近である」と言及した。すなわち安芸条里の広がる安芸川右岸、「ミヤケダ」付近に比定したのである。

(62)奈良時代の創建とみられるコゴログ廃寺祉がある。

(「南海道の駅路――阿波・讃岐・伊予・土左四国の場合――」より)

最近話題となった瓜尻遺跡からはかなり南方に離れているが、ジョウマン遺跡には近い場所となっている。

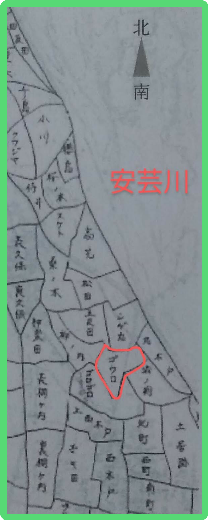

③安芸市安芸川左岸の川北説

③安芸市安芸川左岸の川北説

最後に、③安芸市安芸川左岸の川北説である。『土佐史談』234号(土佐史談会、2007年)「土佐国安芸郡家についての歴史地理学的考察」で、朝倉慶景氏は安芸川左岸にある川北地区の「カヂウ」地名に注目している。これを衙中(がちゅう)の変化した地名とした。「駅家(うまや)」の跡地と考えられる「厩尻(うまやのしり)」地名が安芸川左岸にあり、駅家と衙中が非常に近距離であることから郡家の条件に合致するとしている。

①~③いずれの説も根拠を持ち合わせており、捨てがたいものがある。整合性があって、より確度の高いものはどれであろうか。周辺の状況なども踏まえて、さらに検討を加えていきたい。

過去のブログで、“柳田國男の「強羅」は……”および、“柳田國男の「強羅(ごうら)」は……その2”とのタイトルで記事を書いた。研究が進展したので、その続編のような位置付けで、さらに踏み込んだ考察をしてみたい。

『東洋町の神社と祭り』(東洋町資料集・第7集)で原田英祐氏が安芸郡東洋町大字河内字高良前に鎮座する高良神社(“甲浦八幡宮境外摂社ーー高良神社(前編)”、“甲浦八幡宮境外摂社ーー高良神社(後編)”)について『高知県神社明細帳』の記述を紹介するとともに、次のような興味深い注記を加えている。

『東洋町の神社と祭り』(東洋町資料集・第7集)で原田英祐氏が安芸郡東洋町大字河内字高良前に鎮座する高良神社(“甲浦八幡宮境外摂社ーー高良神社(前編)”、“甲浦八幡宮境外摂社ーー高良神社(後編)”)について『高知県神社明細帳』の記述を紹介するとともに、次のような興味深い注記を加えている。

注・全国的に著名な高良神社には①官弊大社・石清水八幡宮の摂社・高良明神社②国弊大社・筑後国の高良神社がある。高良はコウラと読み、武内宿祢の別名とされるが詳細不明。野根の高良神社は旧名竹内大明神と称し、奈半利多気神社と同系か? とすれば、コウラは野根のゴーロや奈半利のコゴロクと同義語・五六(林産物集積地〜加工所〜交易地)の意味にも結びつく。(第7集P21)まず、高良はコウラと読むことを明記している。これにはかつて神職でも「たから」と誤読する事例があったことを原田氏にお伝えしたことがあったので、配慮してくださったものであろう。だが、「コウラは野根のゴーロや奈半利のコゴロクと同義語・五六(林産物集積地〜加工所〜交易地)の意味にも結びつく」としたのはどうなのだろうか。

『日本の地名 60の謎の地名を追って』(筒井功著、2011年)の151ページに、「強羅(ごうら)」地名について書かれている。「ゴウラ、ゴウロ、コウラ、コウロ」などの変化ありとし、神奈川県箱根町強羅について、柳田國男は「岩石の露出している小地域」を意味すると指摘したという。

そこで『柳田國男全集20』(柳田國男著、1990年)の164ページを開くと、次のように説明されている。

一八 強羅箱根山中の温泉で強羅という地名を久しく注意していたところ、ようやくそれが岩石の露出している小区域の面積を意味するものであって、耕作その他の土地利用から除外せねばならぬために、消極的に人生との交渉を生じ、ついに地名を生ずるまでにmerkwürdigになったものであることを知った。この地名の分布している区域は、相模足柄下郡宮城野村字強羅同 足柄上郡三保村大字中川字ゴウラ飛騨吉城郡国府村大字宮地字ゴウラ越前坂井郡本郷村大字大谷字強楽丹波氷上郡上久下村大字畑内字中ゴラ備前赤磐郡軽部村大字東軽部字ゴウラ周防玖珂郡高根村大字大原字ゴウラ谷大隅姶良郡牧園村大字下宿窪田宮地字コラ谷等である。西国の二地は人によってコの字を澄んで呼ぶのかも知れぬ。ゴウラはまた人によってゴウロと発音したかと思う。こちらの例はなかなかある。いずれも山中である。信濃北佐久郡芦田村大字渡字郷呂駿河安倍郡村大字渡字ゴウロ飛騨吉城郡坂下村大字小豆沢字林ゴロ美濃揖斐郡徳山村大字戸入字岩ゴロ但馬城崎郡余部村大字余部字水ゴロ美作苫田郡阿波村字郷路安芸高田郡北村字号呂石長門厚狭郡万倉村字信田丸小字黒五郎伊予新居郡大保木村村大字東野川山字郷路土佐吾川郡名野川村大字二ノ滝字ゴウロケ谷土佐にはことにゴウロという地名が多い。中国ことに長門にもたくさんあるから、かの地の人は地形を熟知しているであろう。

柳田國男が「土佐にはことにゴウロという地名が多い」と言及しているように、安芸川下流右岸や室戸岬周辺に、いくつかの「ゴウロ」地名が見られる。しかし、これらについては、原田英祐氏が説明しているように、「材産物の集積地」由来の地名であり、「岩石の露出している小地域」とは異質なのである。

高知県は古代から岐阜県と並び良質な材木が採れるとされたことで、畿内の寺社の建替えなどに用いる木材の供給地(杣;そま)として、山から木を切り出し、川を下って河口付近に材木を集積し、畿内方面に運び出していた。そのような場所に「ゴウロ」地名が存在している。

高知県は古代から岐阜県と並び良質な材木が採れるとされたことで、畿内の寺社の建替えなどに用いる木材の供給地(杣;そま)として、山から木を切り出し、川を下って河口付近に材木を集積し、畿内方面に運び出していた。そのような場所に「ゴウロ」地名が存在している。

もちろん、長野県下高井郡木島平の朝日ゴウロ古墳や長野市芋井の狢郷路山(むじなごうろやま)のように、「ゴウロ」とは岩っぽい場所を指すことが多い。上水内郡信濃町黒姫山の表登山道(東登山道)の入り口、町民の森近くにも「ゴウロ」地名があるとのこと。これらの地名に関しては柳田國男の説が適用されそうである。

一方、和歌山県東牟婁郡古座町姫字ゴウラに関しては三角州性低地として「河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分」といった場所もある。むしろこの場合は高知県のゴウロ地名に近いのではないか。

そしてもう一つ、高良神社由来地名「コウラ」の存在も無視できない。調べてみると、柳田國男が収集した地名群の中にも、高良神社由来地名が混ざっている可能性すらある。「飛騨吉城郡国府村大字宮地字ゴウラ」「大隅姶良郡牧園村大字下宿窪田宮地字コラ谷」——いずれも「宮地」すなわち神社の宮床を連想させる。そのような場所は神社名あるいは祭神名がそのまま地名となっているケースが大半である。高知県でも香南市香我美町徳王子の高良神社鎮座地にコウラ谷が存在する。

柳田國男の説を受け、筒井功氏も「ゴウラ、ゴウロ、コウラ、コウロ」などをひとくくりにしているが、これらは少なくとも3種類の語源が異なる地名に分類されそうである。①「岩石の露出している小区域」(主に山岳地帯)、②「材産物の集積地」(主に河川の下流域)、③「高良神社宮床」(高良神社鎮座地あるいは旧鎮座地)である。

地名研究は土地勘がないと難しい部分もある。今回紹介した「ゴウロ」などの類縁地名が身の回りにあれば、①〜③のどれに当てはまるか、検討してみてほしい。「師の説にななずみそ」ーー権威ある学者の説であっても鵜呑みにせず、しっかり検証して学問を進展させていくことが後進たちの責務なのかもしれない。

そしてもう一つ、高良神社由来地名「コウラ」の存在も無視できない。調べてみると、柳田國男が収集した地名群の中にも、高良神社由来地名が混ざっている可能性すらある。「飛騨吉城郡国府村大字宮地字ゴウラ」「大隅姶良郡牧園村大字下宿窪田宮地字コラ谷」——いずれも「宮地」すなわち神社の宮床を連想させる。そのような場所は神社名あるいは祭神名がそのまま地名となっているケースが大半である。高知県でも香南市香我美町徳王子の高良神社鎮座地にコウラ谷が存在する。

柳田國男の説を受け、筒井功氏も「ゴウラ、ゴウロ、コウラ、コウロ」などをひとくくりにしているが、これらは少なくとも3種類の語源が異なる地名に分類されそうである。①「岩石の露出している小区域」(主に山岳地帯)、②「材産物の集積地」(主に河川の下流域)、③「高良神社宮床」(高良神社鎮座地あるいは旧鎮座地)である。

地名研究は土地勘がないと難しい部分もある。今回紹介した「ゴウロ」などの類縁地名が身の回りにあれば、①〜③のどれに当てはまるか、検討してみてほしい。「師の説にななずみそ」ーー権威ある学者の説であっても鵜呑みにせず、しっかり検証して学問を進展させていくことが後進たちの責務なのかもしれない。

高知県東部の安芸地方で、高良神社及び高良玉垂命に関連している神社は、現在確認しているところ次の7社。

①芸西町和食の宇佐八幡宮境内社・高良神社②安田町安田の安田八幡宮境内摂社・若宮神社③安田町東島の城八幡宮④田野町淌涛の田野八幡宮⑤室戸市羽根町の羽根八幡宮境内社・高良玉垂神社⑥東洋町野根の野根八幡宮境内社・高良玉垂神社

⑦東洋町河内の甲浦八幡宮境外摂社・高良神社

6つまでは過去のブログで紹介しているが、まだ一社だけ実見できずに漏れていたところがあった。③安田町東島の城八幡宮である。やっと現地を踏むことができたので、今回紹介することにしたい。

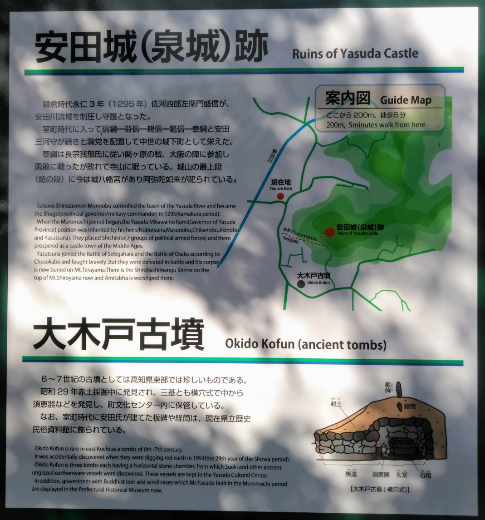

安田城(泉城)は安田川の東岸にあり、南西に伸びた尾根の先端頂部の城山に築かれている。築城年代は定かではないが、延文2年・正平12年(1357年)頃には安田城主として安田三河守信綱の名が残っている。安田氏は惟宗を祖とする。信綱の後は益信、七郎次、親信、鑑信と続き、安芸城主安芸氏に属していたが、永禄12年(1569年)長宗我部元親が侵攻するとこれに降った。鑑信の後は千熊丸、又兵衛、泰綱、弥次郎と続き、安田弥次郎は長宗我部盛親に従って関ヶ原合戦で戦功を挙げ、大坂の陣にも大坂方として参陣したが、大坂城が落城すると和泉へ逃れ、のちに剃髪して波斎と号した。

ナビを頼りに近くまで行くと案内板があって、安田城と大木戸古墳についての解説があった。「鎌倉時代永仁3年(1295年)佐河四郎左衛門盛信が、安田川流域を制圧して守護となった。……城山の最上段(詰の段)に今は城八幡宮があり阿弥陀如来が祀られている」ーー興味深い記述である。佐河四郎左衛門のことは平尾賞受賞者・原田英祐氏から教えてもらったことがあって、頭の片隅にあった。信頼度の高い『佐伯文書』にも見える名前であり、東の安芸郡安田町(および田野町)と西の高岡郡佐川町を結びつけるキーパーソンなのだ。

高岡郡佐川町庄田の鯨坂八幡宮には「本宮に品陀別命(応神天皇)を祀り、左右二社に息長帯日売命(神功后皇) 高良玉多礼日子命(竹内宿禰)の三神を祀り」と『土佐太平記』(明神健太郎著)に書かれ、安芸郡からの勧請と伝えられている。

安田城(泉城)は安田川の東岸にあり、南西に伸びた尾根の先端頂部の城山に築かれている。築城年代は定かではないが、延文2年・正平12年(1357年)頃には安田城主として安田三河守信綱の名が残っている。安田氏は惟宗を祖とする。信綱の後は益信、七郎次、親信、鑑信と続き、安芸城主安芸氏に属していたが、永禄12年(1569年)長宗我部元親が侵攻するとこれに降った。鑑信の後は千熊丸、又兵衛、泰綱、弥次郎と続き、安田弥次郎は長宗我部盛親に従って関ヶ原合戦で戦功を挙げ、大坂の陣にも大坂方として参陣したが、大坂城が落城すると和泉へ逃れ、のちに剃髪して波斎と号した。

ナビを頼りに近くまで行くと案内板があって、安田城と大木戸古墳についての解説があった。「鎌倉時代永仁3年(1295年)佐河四郎左衛門盛信が、安田川流域を制圧して守護となった。……城山の最上段(詰の段)に今は城八幡宮があり阿弥陀如来が祀られている」ーー興味深い記述である。佐河四郎左衛門のことは平尾賞受賞者・原田英祐氏から教えてもらったことがあって、頭の片隅にあった。信頼度の高い『佐伯文書』にも見える名前であり、東の安芸郡安田町(および田野町)と西の高岡郡佐川町を結びつけるキーパーソンなのだ。

高岡郡佐川町庄田の鯨坂八幡宮には「本宮に品陀別命(応神天皇)を祀り、左右二社に息長帯日売命(神功后皇) 高良玉多礼日子命(竹内宿禰)の三神を祀り」と『土佐太平記』(明神健太郎著)に書かれ、安芸郡からの勧請と伝えられている。

この三柱を祀る祭神形態は、③安田町東島の城八幡宮および④田野町淌涛の田野八幡宮の祭神形態とほぼ同じなのである。城八幡宮には「阿弥陀如来が祀られている」と案内板に書かれていることは事実かもしれないが、おそらく神仏習合の名残りなのだろう。安芸郡においては阿弥陀如来が祀られている八幡宮がいくつかある。文献等を調べると、③④は八幡宮の祭神「応神天皇・神功皇后・高良玉垂命」の三柱として祀られている。大分県の宇佐神宮における比売大神が高良玉垂命に置き替わった形態である。

さらに、②安田八幡宮境内摂社・若宮神社の祭神が「仁徳天皇・気長帯姫命(神功皇后)・高良玉垂命」となっている点が注目される。古代において、安田川河口にはラグーンがあって天然の良港であったと推定されている。この安田川を中心とする安芸郡安田町・田野町に高良玉垂命を祀るトライアングルが形成されていたのだ。

6~7世紀の古墳としては高知県東部では珍しいものである。昭和29年赤土採取中に発見され、三基とも横穴式で中から須恵器などを発見し、町文化センター内に保管している。

なお室町時代に安田氏が建てた板碑や経筒は、現在県立歴史民俗資料館に飾られている。(現地の案内板より)

大木戸古墳群(安芸郡安田町東島大木戸)は『土佐の須恵器』(廣田典夫著、1991年)によると「高知県内では最も東に位置する古墳群」とされている。しかも、「横穴式石室古墳で3基」もあるのだ。お隣の安芸市が銅矛出土の東限という情報と組み合わせても、九州王朝勢力の安芸郡への進出が読み取れる。「高良神社の分布と横穴式石室古墳の分布が一致する」という指摘は、ここでも完全に成立しているようである。これには『ポケット・モンスター』の大木戸博士も、ダジャレの一つ出ないだろう。

倭国・九州王朝との関係性が見い出された「2018年秋の安芸郡調査」から2年半、「2021年春一番の安芸調査」でその根拠はさらに深まることになった。

安芸市僧津の瓜尻(うりじり)遺跡で、一辺約23メートルの正方形の建物跡が見つかったことが注目を集めている。とにかく現地を見てみなければという思いもあって、高知県東部の安芸市に向かった。車で高速道路を走りながら、悠久の時を隔てて、ほぼ古代官道に並行して進んでいることに想いを馳せた。

南国市から安芸市へ

https://youtu.be/5OyI32QnosI

遺跡の場所は安芸平野のほぼ中央、安芸条里の北端に位置する。一宮神社や岩崎弥太郎の生家がある場所から東に約500メートルの安芸川右岸に広がる田畑。東側には「安芸城跡」(中世~近世)、南側には「ジョウマン遺跡」(弥生時代~古代)や「シガ屋敷遺跡」(弥生時代~近世)、西側には「一ノ宮古墳」(古墳時代)、北側には「マテダ遺跡」(古墳時代~中世)がある。安芸郡家についてはまだ明確には分かっていないが、安芸川左岸、瓜尻遺跡よりは東方の川北地区に比定する説もある。

| ▲安芸城跡から瓜尻遺跡方面を臨む |

島根大学の大橋泰夫教授(考古学)は「寺院に隣接して官衙が見つかった点が重要」「郡衙にしては規模が小さく、郡内に複数設置された郡衙の支所『館(たち)』の可能性がある」などとコメントしている。古代寺院で使われる蓮華文軒丸瓦や多量の瓦片(布目や叩き目など)が出土した場所の小字は「高堂」。寺院跡らしき地名遺称であり、地元では「たかんどさん」と呼ばれていたそうだ。

安芸郡奈半利町の古代寺院であるコゴロク廃寺との関連も気になっていて、安芸市歴史民俗資料館で質問してみたところ、瓦の形式は異なると明言された。軒丸瓦の実物も見せてもったが、コゴロク廃寺跡の出土瓦は単弁および複弁蓮華文軒丸瓦である(“ココログ記事とコゴロク廃寺”参照)。瓜尻遺跡の古代寺院のほうがやや古いのではないかとの印象を受けた。

寺院跡と推定される場所に隣接する方形区画遺構からは7世紀の須恵器が出土。その南正面に広がる入江状遺構は護岸施設の可能性もあると考えられている。まさに「僧津」地名そのものを表す遺構なのではないか。

ほぼ時を同じくして、昨年(2020年)12月には南国市国分の土佐国分寺でも寺域が1.5倍に広がるとの発掘調査が報告されたばかりだ。多元的古代史を展開するピースは揃いつつある……。

718年以降に使用された古代官道(養老官道)が安芸平野のどこを通っていたのか? 安芸郡家はコゴロク廃寺のあった安芸郡奈半利町か、それとも安芸市内か? 解き明かすべき謎はまだ数多く残されているが、論理の指し示すところに向かって進んで行こうではないか。

土佐市役所や市民図書館が移転して複合文化施設ができる際に、新しい施設の名称募集があった。土佐市と言えば「大綱まつり」。頭をよぎったものの、応募することもせずにいたが、決定した名称は「つなーで」であった。5つの施設機能を集約し、土佐の「ミチ文化」を活かしたという。

去年(2020年2月22日)オープンしたばかりの土佐市複合文化施設「つなーで」で、2月6日(土)~2月23日(火祝)の期間、「土佐市の遺跡展」〈高知県立埋蔵文化財センター 主催〉が開催された。個人的に一番注目していたのは、野田廃寺の古代瓦の展示であった。写真だけでなく実物を見るという経験はやはり大切である。ドイツのシュタイナー学校でビデオ等の授業より、実体験の授業を重視する考え方もよく分かる。

実見したところ、野田廃寺の素弁八葉蓮華文軒丸瓦は春野町の大寺廃寺の瓦(高知市春野郷土資料館に「8世紀」と書かれ展示中)と同范ではないかもしれないが、同形式である。高知市秦泉寺廃寺の白鳳瓦とも同系列なのである。これらは7世紀とすべきであり、聖武天皇の詔との整合性が合わないからといって8世紀にずらし込むべきではない。展示では単に「古代」とだけ表記されていた。

土佐市高岡町丙野田の野田廃寺跡付近(よどやドラッグ土佐高岡店周辺か)には寺院関連の地名は見られないという。早くに退転したと考えられている。そして不思議なことに旧土佐市役所跡の地名が明官寺である。いかにも官寺があったことを連想させる。そして春野の大寺廃寺と野田廃寺を結ぶ古代官道が存在したのではないかといったことが今後の研究課題である。

土佐市の歴史は、西鴨地徳安地区で見つかった石器(尖頭器)により約1万2千年前の縄文時代草創期にまで遡ることが分かっている。これまで行われた発掘調査で、土佐市はもとより高知県の歴史においても重要な発見が数多くあり、今回の展示会では、こうした遺跡の調査から明らかになった土佐市の歴史が紹介された。

「ワークショップー勾玉づくりー」の影響もあってか、人気投票では「勾玉、小玉」(上ノ村遺跡)が断トツ1位。2位は青磁碗(天神遺跡)で、軒丸瓦(野田廃寺跡)と銅矛(天崎遺跡)が同率3位といったところだろうか。それらの陰に隠れてしまったが、今回の「土佐市の遺跡展」で本来、最も注目すべきは木胎漆器(居徳遺跡群)である。現代の漆職人が遠く及ばない漆の技術を縄文人は持っていたという。その証拠となるのが木胎漆器であり、最も目立つ位置に展示されていたところにも、その価値が読み取れる。残念ながら、よく見たら複製品と書かれていた。実物でなかったので、人気投票も振るわなかったのかもしれない。

古代史の解明は空想ではいけない。出土物との整合性があってこそ、信頼できる歴史像を描くことができる。多くのインスピレーションを与えてくれた今回の遺跡展でもあった。

去年(2020年2月22日)オープンしたばかりの土佐市複合文化施設「つなーで」で、2月6日(土)~2月23日(火祝)の期間、「土佐市の遺跡展」〈高知県立埋蔵文化財センター 主催〉が開催された。個人的に一番注目していたのは、野田廃寺の古代瓦の展示であった。写真だけでなく実物を見るという経験はやはり大切である。ドイツのシュタイナー学校でビデオ等の授業より、実体験の授業を重視する考え方もよく分かる。

実見したところ、野田廃寺の素弁八葉蓮華文軒丸瓦は春野町の大寺廃寺の瓦(高知市春野郷土資料館に「8世紀」と書かれ展示中)と同范ではないかもしれないが、同形式である。高知市秦泉寺廃寺の白鳳瓦とも同系列なのである。これらは7世紀とすべきであり、聖武天皇の詔との整合性が合わないからといって8世紀にずらし込むべきではない。展示では単に「古代」とだけ表記されていた。

土佐市高岡町丙野田の野田廃寺跡付近(よどやドラッグ土佐高岡店周辺か)には寺院関連の地名は見られないという。早くに退転したと考えられている。そして不思議なことに旧土佐市役所跡の地名が明官寺である。いかにも官寺があったことを連想させる。そして春野の大寺廃寺と野田廃寺を結ぶ古代官道が存在したのではないかといったことが今後の研究課題である。

土佐市の歴史は、西鴨地徳安地区で見つかった石器(尖頭器)により約1万2千年前の縄文時代草創期にまで遡ることが分かっている。これまで行われた発掘調査で、土佐市はもとより高知県の歴史においても重要な発見が数多くあり、今回の展示会では、こうした遺跡の調査から明らかになった土佐市の歴史が紹介された。

「ワークショップー勾玉づくりー」の影響もあってか、人気投票では「勾玉、小玉」(上ノ村遺跡)が断トツ1位。2位は青磁碗(天神遺跡)で、軒丸瓦(野田廃寺跡)と銅矛(天崎遺跡)が同率3位といったところだろうか。それらの陰に隠れてしまったが、今回の「土佐市の遺跡展」で本来、最も注目すべきは木胎漆器(居徳遺跡群)である。現代の漆職人が遠く及ばない漆の技術を縄文人は持っていたという。その証拠となるのが木胎漆器であり、最も目立つ位置に展示されていたところにも、その価値が読み取れる。残念ながら、よく見たら複製品と書かれていた。実物でなかったので、人気投票も振るわなかったのかもしれない。

古代史の解明は空想ではいけない。出土物との整合性があってこそ、信頼できる歴史像を描くことができる。多くのインスピレーションを与えてくれた今回の遺跡展でもあった。

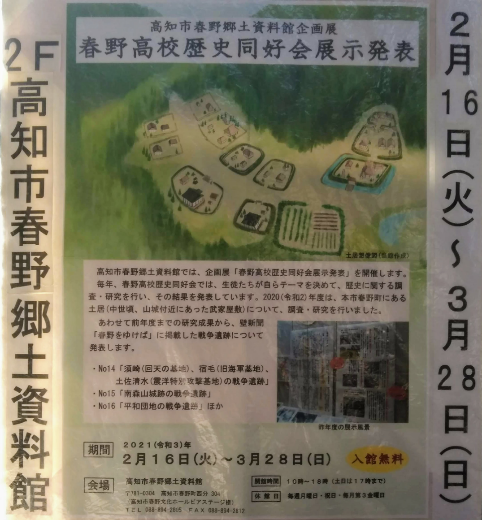

今年(2021年)も春高がやってきた。漫画『ハイキュー』の影響もあってバレーボール人気も高まってきたが、そちらの話題ではない。春野高校、略して「春高」。2月16日(火)から3月28日(日)までの期間 、高知市春野郷土資料館企画展「春野高等学校歴史同好会展示発表」が開催されている。

近年は戦争関連遺跡の調査などの研究発表が多かったが、今年度は春野地区の「土居」(中世頃、山城付近にあった武家屋敷)についての調査結果の展示がある。テーマが少し身近なところになっており、興味・関心も持ちやすくなった。

壁新聞「春野をゆけば」の中から県下各地の戦争遺跡についての展示もあり、こちらは昨年までとほぼ同様の内容だろうか。有難いことに、今年は新聞「春野をゆけば」の配布用コピーが置いてあった。以前から「何か持ち帰れる資料があれば嬉しいのだが……」と思い続けて数年が経ち、やっと実現した。というのも、郷土資料館内は撮影禁止になっており、いい内容だと思っても、記録に残せず、紹介するにも限界があったのだ。

新聞は19号まで発刊されているようで、特に興味を惹かれたのは17号の森山城特集である。埋蔵文化財センターが道路工事に伴う発掘調査を行なったという話は耳にしていた。現地説明会に参加した人の話では、誰の居城か分かっていないとのこと。

もちろん、吉良氏配下の森山氏の居城であったらしいが、もともとの吉良氏は応仁の乱(1467年)頃までには没落し、森山氏も森に姓を変えたと考えられている。戦国期は長宗我部氏配下の吉良氏が春野一帯を治めることになる。

新聞は19号まで発刊されているようで、特に興味を惹かれたのは17号の森山城特集である。埋蔵文化財センターが道路工事に伴う発掘調査を行なったという話は耳にしていた。現地説明会に参加した人の話では、誰の居城か分かっていないとのこと。

もちろん、吉良氏配下の森山氏の居城であったらしいが、もともとの吉良氏は応仁の乱(1467年)頃までには没落し、森山氏も森に姓を変えたと考えられている。戦国期は長宗我部氏配下の吉良氏が春野一帯を治めることになる。

会場となっている春野郷土資料館は春野文化ホールピアステージ隣り、春野図書館の2階にある。当ブログでも紹介したことがあるが、大寺廃寺の素弁蓮花文軒丸瓦を展示しているところだ。館長には一度「7世紀ではないですか?」と話をしたことがあるのだが、「8世紀」との表示は変わらず、そのままであった。埋蔵文化財センターからの借り物なので、埋文に責任の所在があるのかもしれない。

近年は「大学受験に歴史選択は不利」といった風潮も見られるが、損得抜きで歴史を愛する若者たちが育つことを願う。春野高校歴史同好会の活動を心から応援したい。

昨年(2020年)、『東洋町の神社と祭り』(東洋町資料集・第7集)で原田英祐氏が第41回平尾学術奨励賞を受賞した。東洋町神社の由来や資料集・年中行事・歴史文化を刊行・文化財保護に力を注いだことなどが評価されものだ。原田氏は高知県安芸郡東洋町野根の郷土史家。1977年、31歳のころから野根史談会の一員として活動。半世紀近く高知県東部の歴史文化を丹念に掘り起こしてきた。「郷土史の火種になる知識を残そう」と、資料集の発行を進め、現在までにすでに7集を発行している。

第6集『土佐日記・歴史と地理探訪』については興味深く読ませていただき、資料としても大変参考になるものであった。「土佐日記は過去の教科書や参考書を読んでも、さほど面白くない。これを郷土史の立場で深読みをすると、断然面白い」と著者・原田氏は言う。

「紀貫之は名家・紀氏の復活を目指したが、天皇・上皇の交代で新派閥から外れ、遠国土佐へ左遷された。国司の任を終えて帰京したが、貫之には冷淡な官界となり、帰り着いたわが家はボロボロに荒れ果てていた。このようなストレスを発散するため、帰京して半年後に『土佐日記』を書いた。日記文の中からストレス発散部分を探り当てる人は読みの達人である」とも。

『土佐日記』の原文とともに縁の地名の写真や、関係する資料も掲載されており、さまざまな角度から読み解かれていて、『土佐日記』の新たな一面が楽しめる。

『土佐日記』の原文とともに縁の地名の写真や、関係する資料も掲載されており、さまざまな角度から読み解かれていて、『土佐日記』の新たな一面が楽しめる。

そして、待望の第7集『東洋町の神社と祭り』ーー遅まきながら、やっとを手に取ってみて驚いた。知りたかった情報が満載である。まず、東洋町における高良神社の情報が網羅されている。その他、神社研究には欠かせない史料・文献など、よく収集されている。

『南路志』『皆山集』に代表されるように、土佐の歴史家は伝統的に史料収集に徹して、私見を交えず、後世の歴史家にバトンを託してきた偉人たちが多い。その伝統に違わず、原田氏の取り組みは現代の武藤致和・松野尾章行に喩えられる業績であり、平尾賞受賞は妥当であり、むしろ遅すぎたくらいかもしれない。

『南路志』『皆山集』に代表されるように、土佐の歴史家は伝統的に史料収集に徹して、私見を交えず、後世の歴史家にバトンを託してきた偉人たちが多い。その伝統に違わず、原田氏の取り組みは現代の武藤致和・松野尾章行に喩えられる業績であり、平尾賞受賞は妥当であり、むしろ遅すぎたくらいかもしれない。

高知新聞(2020年5月29日)に「平尾学術賞を受賞して」と題して、原田英祐氏のコメントが掲載されている。もう少し早く紹介したいと思いつつ、年を越してしまった。その一部を引用しつつ、氏の研究の発展を祈りたい。

718年の南海道の新官道開設は、高知では野根山街道しか研究されていない。徳島では鳴門の撫養(むや)港から「中みなと」「奥みなと」という南部海岸の水駅(港)の研究しかない。徳島南部の海路と高知東部の陸路をドッキングさせるのが、私の役目だろうか。……まだまだ道は遠い。全てをまとめ終わるまでに、果たして寿命が足りるだろうか。

原田氏の運営する東洋町の歴史のHP

https://toyotown-historic-spots.blogspot.com/p/blog-page_5.html

日本史上最大のクーデターともいわれる「本能寺の変」(1582年)を起こした明智光秀を通して描かれたNHK大河ドラマ『麒麟がくる』が、いよいよ最終回を迎えた。

なぜ、明智光秀は謀反を起こしてまで、主君・織田信長を討とうとしたのか。背後の動機などをドラマでどのように描くか注目していたところだったが、従来説+鞆幕府説を背景としながら、明智光秀には「この戦はしょせん、己ひとりの戦」と語らせた。近年注目されるようになった四国説は、あくまでも付け足しといった描かれ方であった。

| ▲本能寺の変(1582年6月2日) |

高校の日本史B教科書『詳説日本史改訂版』(山川出版社、2017年)には、次のように書かれている。

このようにして信長は京都をおさえ、近畿・東海・北陸地方を支配下に入れて、統一事業を完成しつつあったが、独裁的な政治手法はさまざまな不満も生み、1582(天正10)年、毛利氏征討の途中、滞在した京都の本能寺で、配下の明智光秀に背かれて敗死した(本能寺の変)。

新たに浮上した四国説というのは、長宗我部元親と関係の深い光秀が、信長の四国征伐を回避するために信長を討ったというものである。美濃国守護土岐氏の一派とされる石谷孫三郎光政の娘が長宗我部元親の長男・信親と結婚。斎藤利三とも姻戚関係にあり、明智光秀もまた土岐源氏の流れをくむと考えられている。

当初、長宗我部元親と信長は友好関係にあり、「四国は切り取り次第、所領として良い」と認められていたものが、三好氏を巡る処遇の変化によって方針は撤回され、阿波の占領地を上表(返還)するよう迫られたのである。元親はこれを不服としたため、信長の四国征伐が始まったとされる。光秀は元親および親戚縁者を助けるためにやむを得ず、「本能寺の変」を起こすようになったというのだ。

斎藤利三については「謀反第一」、すなわち本能寺の変の首謀者と公家の日記に記録されている。その娘が春日の局であり、三代将軍・徳川家光の乳母にあたる。

『麒麟がくる』では、明智光秀が堺にいた徳川家康への手紙を、岡村隆史演じる菊丸に託す。光秀は「200年、300年も穏やかな世が続くまつりごとを行のうてみたいのじゃ」と麒麟がくる世の中を思い描きつつ、それが叶わぬ時には家康殿に託したい旨を伝える。

『麒麟がくる』では、明智光秀が堺にいた徳川家康への手紙を、岡村隆史演じる菊丸に託す。光秀は「200年、300年も穏やかな世が続くまつりごとを行のうてみたいのじゃ」と麒麟がくる世の中を思い描きつつ、それが叶わぬ時には家康殿に託したい旨を伝える。

1603年、ヒーローおっさん徳川家康結果的には、265年続く江戸時代をもって“麒麟が来た”平和な世の中と視聴者に連想させた最終回であった。謀反人の娘であった春日の局のみならず、長宗我部元親の客人であった蜷川道標(旧室町幕府政所代)をも、家康は召し抱えている。明智光秀の志は家康へと引き継がれていったと見るべきだろうか。

1867年、一夜むなしき江戸幕府

高知県安芸市僧津の瓜尻(うりじり)遺跡で官衙の一部とみられる柵と溝に囲まれた方形建物区画跡や古代の瓦などが見つかったことが、高知新聞(2021年1月16日)で報じられた。

瓜尻遺跡に古代役所

安芸市 大規模水路、倉庫群も統合中建設地

高知県安芸市僧津の統合中学校の建設予定地で昨年9月から発掘調査が行われている瓜尻(うりじり)遺跡で、古代律令(りつりょう)制下の官衙(かんが)(役所)とみられる建物群が見つかっている。県東部では官衙とみられる遺跡は初確認で、県内9例目。安芸郡の統治に関わった豪族の拠点が周辺に広がっているとみられ、未解明の県東部の古代史を解き明かす遺跡として研究者の注目を集めている。

出土した土器から、建物は7世紀後半から8世紀まで建て替えが続いたと見られているが、土器編年は相対的なもので、四国では編年に50年程度のずれが生ずる場合がある。

島根大学の大橋泰夫教授(考古学)は「寺院に隣接して官衙が見つかった点が重要」「郡衙にしては規模が小さく、郡内に複数設置された郡衙の支所『館(たち)』の可能性がある」などとコメントしている。

実はこれに先立つこと2020年7月には「安芸市に7~10世紀古代寺院の仏塔」との見出しで、統合中学校建設予定地の瓜尻遺跡で白鳳瓦などが出土したことが報じられている。一般的には「豪族の氏寺か」とする見解であるが、安芸市においてもONライン(701年)以前のいわゆる九州王朝時代の古代寺院の存在が浮かび上がってきた。安芸郡奈半利町の古代寺院と推定されていたコゴロク廃寺との関連も気になるところだ。

島根大学の大橋泰夫教授(考古学)は「寺院に隣接して官衙が見つかった点が重要」「郡衙にしては規模が小さく、郡内に複数設置された郡衙の支所『館(たち)』の可能性がある」などとコメントしている。

実はこれに先立つこと2020年7月には「安芸市に7~10世紀古代寺院の仏塔」との見出しで、統合中学校建設予定地の瓜尻遺跡で白鳳瓦などが出土したことが報じられている。一般的には「豪族の氏寺か」とする見解であるが、安芸市においてもONライン(701年)以前のいわゆる九州王朝時代の古代寺院の存在が浮かび上がってきた。安芸郡奈半利町の古代寺院と推定されていたコゴロク廃寺との関連も気になるところだ。

『続日本紀』によると、はじめ讃岐国から伊予国を経由して土佐国府(南国市比江)に達していた古代官道が、阿波国経由の野根山街道に切り替えられたのは718年(養老二年)であり、その後796年(延暦十五年)の北山街道に変わるまでの8世紀の大半は、安芸郡を経由していたことになる。それだけに今回の発見は、古代官道に置かれた駅家を支える安芸郡家の一端を知る手がかりとなりそうだ。

『瓜尻遺跡』(安芸市教育委員会、2005年3月)によると「高知県内で8世紀代を含めて古代に属する掘立柱建物は、香長平野に多く確認されており、南国市の土佐国衙跡、田村遺跡群、白猪田遺跡、野市町の曽我遺跡、深淵遺跡、下ノ坪遺跡、香我美町の十万遺跡などで確認されている。…(中略)…井ノ口周辺には8世紀には集落が存在していることを確認することができた。また近年徐々に調査事例が増え、瓜尻遺跡の南側に所在するジョウマン遺跡では道路拡張に伴う発掘調査が行われ、5世紀代前半の溝跡が検出されており、平野部の利用がこの時期には行われていたことが報告されている」とある。

安芸市は高知県における銅矛出土の最東端でもあり、安芸郡とキ族とのつながりを指摘する研究者もいる。高知県の沿岸部には「~き」とする地名が多く分布しており、ほとんどが風よけの港と対応していることから、言素論的には「天然の港」のような意味と解する説もある。5世紀代前半には安芸川流域の平野部が利用されていたことから、倭の五王時代の前線基地であった可能性すら想像させる。さらなる発掘調査に期待したいところだ。

安芸市は高知県における銅矛出土の最東端でもあり、安芸郡とキ族とのつながりを指摘する研究者もいる。高知県の沿岸部には「~き」とする地名が多く分布しており、ほとんどが風よけの港と対応していることから、言素論的には「天然の港」のような意味と解する説もある。5世紀代前半には安芸川流域の平野部が利用されていたことから、倭の五王時代の前線基地であった可能性すら想像させる。さらなる発掘調査に期待したいところだ。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ