「卑弥呼の墓が発見されたようですよ」

ネットでニュースが流れたようで、同僚から報告を聞いた。

「何を今さら……」。卑弥呼の墓は既に分かっているーー多分、他に有力な証拠が出ない限り○玖岡○遺跡である。念のため確認してみたが、①前方後円墳 ②後円部の直径150m ③田川郡赤村ーーやはりガセネタか。

卑弥呼の墓は①弥生墳丘墓 ②直径約30m ③博多湾岸~春日市近辺、というのが『魏志倭人伝』の正しい解釈と思われる。

「やれやれ」と思いつつも、よく考えてみれば凄い発見には違いない。九州王朝説に刺さった3本の矢の1つが抜けようとしている。畿内に匹敵する巨大前方後円墳の存在は何を意味するのか?

『太宰府は日本の首都だった』の著者・ウッチャン先生こと内倉武久氏や「太宰府地名研究会」の古川清久氏なども、この古墳の存在は周知の上で発表のタイミングを図っていたようである。

『発見された倭京ーー太宰府都城と官道』(古田史学の会、2018年3月25日)の出版と相まって、今また北部九州に注目が集まりそうだ。

ネットでニュースが流れたようで、同僚から報告を聞いた。

「何を今さら……」。卑弥呼の墓は既に分かっているーー多分、他に有力な証拠が出ない限り○玖岡○遺跡である。念のため確認してみたが、①前方後円墳 ②後円部の直径150m ③田川郡赤村ーーやはりガセネタか。

卑弥呼の墓は①弥生墳丘墓 ②直径約30m ③博多湾岸~春日市近辺、というのが『魏志倭人伝』の正しい解釈と思われる。

「やれやれ」と思いつつも、よく考えてみれば凄い発見には違いない。九州王朝説に刺さった3本の矢の1つが抜けようとしている。畿内に匹敵する巨大前方後円墳の存在は何を意味するのか?

『太宰府は日本の首都だった』の著者・ウッチャン先生こと内倉武久氏や「太宰府地名研究会」の古川清久氏なども、この古墳の存在は周知の上で発表のタイミングを図っていたようである。

『発見された倭京ーー太宰府都城と官道』(古田史学の会、2018年3月25日)の出版と相まって、今また北部九州に注目が集まりそうだ。

PR

NHKのクローズアップ現代「予測できなかった超巨大地震 苦悩する地震学者たち」(2012年1月19日放送)の中で、高知大学の地質学者・岡村眞教授が2011年4月に高知県土佐市蟹ヶ池で地質調査をしたことが紹介されていた。

土佐おんちゃんの田舎暮らしによると、海から約400m入り込んだところにある蟹ヶ池の底に残された超巨大津波の堆積物は1707年宝永大地震の津波堆積物15cmも確認されたが、そのさらに下には約2000年前の50cmの堆積物があったという。

50cmの厚さから推測するとマグニチュード9級で波高50m以上の津波だったと推測されている。

この内容については数年前、科学雑誌『ニュートン』で見て、ずっと気にしていた。従来、弥生時代の高地性集落は『魏志倭人伝』の「倭国大乱」に対応して造られたとされてきた。その後の研究でいくつかの矛盾点も指摘されており、それを解決する1つが「高地性集落 巨大津波起源説」である。

高知県では吾川郡いの町のバーガ森遺跡が高地性集落として知られている。標高145m程度で、2000年前の炭化米、壺、甕(かめ)、石包丁、鏃(やじり)などなど一万点の遺物が出土したという。

『魏志倭人伝』における行路記事は信用できないのか? 多くの学者たちが倭人伝には誤り多しとし、南を東に改訂し畿内説に結びつけたり、一月を一日の誤りとし九州説を主張したりしてきた。ポイントとなるのは次の箇所である。

「郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓國をへるに、たちまち南したちまち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。(中略)南、邪馬壹國に至る。女王の都する所なり。水行十日、陸行一月。」

確かに日本国内を一月も歩いたとしたらどこへ行くか分からない。しかし、部分里程を記した後、帯方郡より邪馬壹国への総里程を「水行二十日、陸行一月」として併記していることに気づけば従来の矛盾点が説明できる。

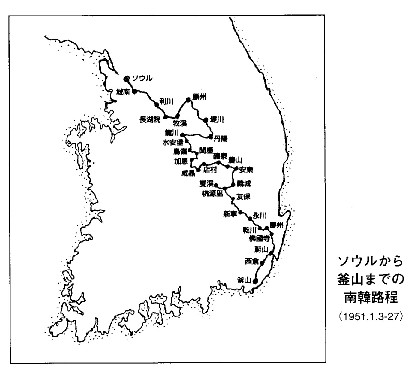

では「陸行一月」とはどこのことか? 韓国内陸行である。これこそまさに古田武彦氏の慧眼と言わざるを得ない。「韓國をへるに、たちまち南したちまち東し」というのは、南に行ったり東に行ったりしてジグザグと韓国を通過するの意である。これに対して、韓国内にそのようなルートの街道はなく一月もかからないといった反論があった。この点に関して、私は数年前にある資料を目にして、古田氏に伝えねばと思いつつ今日に至り、ささやかながらここで紹介したいと思う。次の図を見て欲しい。

これは朝鮮戦争当時、北朝鮮軍の南進が始まって、ソウルから釜山(すなわち倭国の北岸狗邪韓國あたり)へ逃避を余儀なくされた人のたどった道のりである。キャプションを見ると1951年1月3日~27日とある。一か月弱であるが、総里程として考えれば、韓国内+倭国内合わせて陸行一月が俄然真実味を帯びてきた。

かつては韓国の西岸・南岸を船で通ったとする説ばかりであったが、韓国ドラマ『海神(ヘシン)』を見ても、その航行がいかに困難を極めるかが分かる。上図は「たちまち南し、たちまち東し(乍南乍東)」というにぴったりではないだろうか。実際の行程については、韓国内において土地勘のある研究者の調査を待ちたい。

「郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓國をへるに、たちまち南したちまち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。(中略)南、邪馬壹國に至る。女王の都する所なり。水行十日、陸行一月。」

確かに日本国内を一月も歩いたとしたらどこへ行くか分からない。しかし、部分里程を記した後、帯方郡より邪馬壹国への総里程を「水行二十日、陸行一月」として併記していることに気づけば従来の矛盾点が説明できる。

では「陸行一月」とはどこのことか? 韓国内陸行である。これこそまさに古田武彦氏の慧眼と言わざるを得ない。「韓國をへるに、たちまち南したちまち東し」というのは、南に行ったり東に行ったりしてジグザグと韓国を通過するの意である。これに対して、韓国内にそのようなルートの街道はなく一月もかからないといった反論があった。この点に関して、私は数年前にある資料を目にして、古田氏に伝えねばと思いつつ今日に至り、ささやかながらここで紹介したいと思う。次の図を見て欲しい。

これは朝鮮戦争当時、北朝鮮軍の南進が始まって、ソウルから釜山(すなわち倭国の北岸狗邪韓國あたり)へ逃避を余儀なくされた人のたどった道のりである。キャプションを見ると1951年1月3日~27日とある。一か月弱であるが、総里程として考えれば、韓国内+倭国内合わせて陸行一月が俄然真実味を帯びてきた。

かつては韓国の西岸・南岸を船で通ったとする説ばかりであったが、韓国ドラマ『海神(ヘシン)』を見ても、その航行がいかに困難を極めるかが分かる。上図は「たちまち南し、たちまち東し(乍南乍東)」というにぴったりではないだろうか。実際の行程については、韓国内において土地勘のある研究者の調査を待ちたい。

待ち望んでいた『俾弥呼』(古田武彦著、ミネルヴァ書房)を手にした。県立図書館に置いてあるとはありがたい。司書の方々の中に良識的な人がいらっしゃるようである。

さて、社会のテストで邪馬台国(魏志倭人伝の原文は邪馬壹国)の女王の名前を書けといった問題は日常茶飯事。「卑弥呼(ひみこ)」と答えさせる意図であるが、解答例の中に「ひめこ」も可とされているものもある。ではもし、「ひみか」と答えたらどうなるのか。まず間違いなく不正解にされるだろう。

「呼」の文字が「こ」ではなく「か」と読むことについては古田氏の論証を参照して頂きたいが、甕棺(みかかん)の地にあって「ひみか」と読むことはさもありなんといったところだ。現代人にとっては巫女や○○子という女性の名前がひみこという読みをしっくり感じさせていたかもしれないが、古代にあってはむしろ違和感さえある。小野妹子が女でなく男であったことを知った生徒たちの驚きはいかばかりか。また、皇子(みこ)とくればむしろ男性の名前を連想させる。

名前は時代とともに流行りすたりがある。最近は女の子で○○子という名前をほとんど見なくなった。男女どちらともとれるような名前や何と読むか分からないものも増えた。そのうちまた、男の子で○○子という名前が出てこないとも限らない。

果たして、歴史の教科書に卑弥呼の読みがひみかと掲載されるのはいつのことだろうか。その時には彼女の真実の姿を詳述してほしい。神功皇后やアマテラスといった誤った比定ではなく、甕依姫(みかよりひめ)という本名とともに。

さて、社会のテストで邪馬台国(魏志倭人伝の原文は邪馬壹国)の女王の名前を書けといった問題は日常茶飯事。「卑弥呼(ひみこ)」と答えさせる意図であるが、解答例の中に「ひめこ」も可とされているものもある。ではもし、「ひみか」と答えたらどうなるのか。まず間違いなく不正解にされるだろう。

「呼」の文字が「こ」ではなく「か」と読むことについては古田氏の論証を参照して頂きたいが、甕棺(みかかん)の地にあって「ひみか」と読むことはさもありなんといったところだ。現代人にとっては巫女や○○子という女性の名前がひみこという読みをしっくり感じさせていたかもしれないが、古代にあってはむしろ違和感さえある。小野妹子が女でなく男であったことを知った生徒たちの驚きはいかばかりか。また、皇子(みこ)とくればむしろ男性の名前を連想させる。

名前は時代とともに流行りすたりがある。最近は女の子で○○子という名前をほとんど見なくなった。男女どちらともとれるような名前や何と読むか分からないものも増えた。そのうちまた、男の子で○○子という名前が出てこないとも限らない。

果たして、歴史の教科書に卑弥呼の読みがひみかと掲載されるのはいつのことだろうか。その時には彼女の真実の姿を詳述してほしい。神功皇后やアマテラスといった誤った比定ではなく、甕依姫(みかよりひめ)という本名とともに。

韓国ドラマ「薯童謡」を見ていたら、罪人を黒歯国へ送るという話が出てきた。注釈に今のフィリピンと但し書きしてあった。これが韓国における通説ということなのだろうか。

「裸国・黒歯国」といえば知る人ぞ知る、『魏志倭人伝』の行程記事最後を飾る国名である。船行一年で行ける場所とされている。一年といっても弥生時代のカレンダーでは現在の半年に相当する期間である。太平洋に漕ぎ出した船は黒潮(日本海流)に乗って北アメリカ大陸へ向かう。アメリカ西海岸まで約3か月。それから南下すること3か月で南米のエクアドル付近までやってくる。

「裸国・黒歯国」といえば知る人ぞ知る、『魏志倭人伝』の行程記事最後を飾る国名である。船行一年で行ける場所とされている。一年といっても弥生時代のカレンダーでは現在の半年に相当する期間である。太平洋に漕ぎ出した船は黒潮(日本海流)に乗って北アメリカ大陸へ向かう。アメリカ西海岸まで約3か月。それから南下すること3か月で南米のエクアドル付近までやってくる。

かつて、アメリカ大陸のモンゴロイドはベーリング海峡が陸続きであったときに、アジア側から陸伝いに渡っていったというのが定説であった。ところが科学的調査が進むにつれて、むしろ太平洋を横断したという説が有力になってきた。不思議なことにエクアドルのバルディビア遺跡からは九州の縄文土器にそっくりの土器が発見されているという。まさにそこが「裸国・黒歯国」の領域ということになりそうだ。そのことが記録されているところを見れば、帰ってきた人もいるということか? 縄文人の航海術を侮るべからず。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[06/30 ニシヤマイワオ]

[10/12 服部静尚]

[04/18 菅野 拓]

[11/01 霜]

[08/15 上城 誠]

最新記事

(06/30)

(05/03)

(03/29)

(01/30)

(10/06)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ