無教会主義の流れを汲む原始福音「キリストの幕屋」グループの人たちが「ウケヒ」という言葉を使っていたのを聞き、てっきり「受け火」の意味だと思い込んでいた。『旧約聖書』の「列王紀上」で預言者エリヤがバアルの預言者たちとカルメル山で対決するシーンをイメージしたからだった。

次のような話である。

次のような話である。

「列王紀上」第18章20〜39節

20 そこでアハブはイスラエルのすべての人に人をつかわして、預言者たちをカルメル山に集めた。21 そのときエリヤはすべての民に近づいて言った、「あなたがたはいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバアルが神ならば、それに従いなさい」。民はひと言も彼に答えなかった。22 エリヤは民に言った、「わたしはただひとり残った主の預言者です。しかしバアルの預言者は四百五十人あります。23 われわれに二頭の牛をください。そして一頭の牛を彼らに選ばせ、それを切り裂いて、たきぎの上に載せ、それに火をつけずにおかせなさい。わたしも一頭の牛を整え、それをたきぎの上に載せて火をつけずにおきましょう。24 こうしてあなたがたはあなたがたの神の名を呼びなさい。わたしは主の名を呼びましょう。そして火をもって答える神を神としましょう」。民は皆答えて「それがよかろう」と言った。25 そこでエリヤはバアルの預言者たちに言った、「あなたがたは大ぜいだから初めに一頭の牛を選んで、それを整え、あなたがたの神の名を呼びなさい。ただし火をつけてはなりません」。26 彼らは与えられた牛を取って整え、朝から昼までバアルの名を呼んで「バアルよ、答えてください」と言った。しかしなんの声もなく、また答える者もなかったので、彼らは自分たちの造った祭壇のまわりに踊った。27 昼になってエリヤは彼らをあざけって言った、「彼は神だから、大声をあげて呼びなさい。彼は考えにふけっているのか、よそへ行ったのか、旅に出たのか、または眠っていて起されなければならないのか」。28 そこで彼らは大声に呼ばわり、彼らのならわしに従って、刀とやりで身を傷つけ、血をその身に流すに至った。29 こうして昼が過ぎても彼らはなお叫び続けて、夕の供え物をささげる時にまで及んだ。しかしなんの声もなく、答える者もなく、また顧みる者もなかった。30 その時エリヤはすべての民にむかって「わたしに近寄りなさい」と言ったので、民は皆彼に近寄った。彼はこわれている主の祭壇を繕った。31 そしてエリヤは昔、主の言葉がヤコブに臨んで、「イスラエルをあなたの名とせよ」と言われたヤコブの子らの部族の数にしたがって十二の石を取り、32 その石で主の名によって祭壇を築き、祭壇の周囲に種二セヤをいれるほどの大きさの、みぞを作った。33 また、たきぎを並べ、牛を切り裂いてたきぎの上に載せて言った、「四つのかめに水を満たし、それを燔祭とたきぎの上に注げ」。34 また言った、「それを二度せよ」。二度それをすると、また言った、「三度それをせよ」。三度それをした。35 水は祭壇の周囲に流れた。またみぞにも水を満たした。36 夕の供え物をささげる時になって、預言者エリヤは近寄って言った、「アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、イスラエルでは、あなたが神であること、わたしがあなたのしもべであって、あなたの言葉に従ってこのすべての事を行ったことを、今日知らせてください。37 主よ、わたしに答えてください、わたしに答えてください。主よ、この民にあなたが神であること、またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてください」。38 そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ちりとを焼きつくし、またみぞの水をなめつくした。39 民は皆見て、ひれ伏して言った、「主が神である。主が神である」。

『旧約聖書』は1300ページ以上もある。長くて読むのが大変だが、真ん中よりちょっと前あたりに「列王紀上」という書がある。その第18章からの引用である。

エジプトの地で奴隷となっていたイスラエル民族はモーセに導かれて出エジプトを果たし、約束の地カナンへ入って定着した。しかし、在地の風習に染まり本来の信仰が揺らぎつつあった時に、預言者エリヤが現れ、イスラエルの民に対して、主なる神に立ち返るよう呼びかけた。その際に持ちかけた提案がこうであった。「火をもって答える神を神としましょう」。エリヤが主の前に祈ったときに、主の火が下って、献げられたものをすべて焼きつくした。民は見て、「主こそ、神である」と告白した。

エジプトの地で奴隷となっていたイスラエル民族はモーセに導かれて出エジプトを果たし、約束の地カナンへ入って定着した。しかし、在地の風習に染まり本来の信仰が揺らぎつつあった時に、預言者エリヤが現れ、イスラエルの民に対して、主なる神に立ち返るよう呼びかけた。その際に持ちかけた提案がこうであった。「火をもって答える神を神としましょう」。エリヤが主の前に祈ったときに、主の火が下って、献げられたものをすべて焼きつくした。民は見て、「主こそ、神である」と告白した。

後から知ったのだが、「ウケヒ」とは日本神話にも登場し、『日本書紀』などにもいくつかの記述がある。ウケヒとは日本古代の卜占の一種なのである。『日本古典文学大系 日本書紀』(岩波書店)の頭注では次のように説明されている。

ウケヒとは、あらかじめ甲乙二つの事態を予想し、甲という事態が起れば、神意はAにあり、乙という事態が起れば、神意はBにありと決めておき、甲が起るか乙が起るかを見て、神意の所在がAにあるかBにあるかを判断すること。(下巻三九四頁、頭注九)預言者エリヤが行なったことはまさにウケヒそのものである。互いに祭壇を築き、「火をもって答える神を神としましょう」と神意がどちらにあるかを尋ねたのだ。

『上代散文 その表現の試み』(中川ゆかり著、2009年)によると、日本書紀の「ウケヒ」はそれが行われる際の状況や心理の違いによって、「誓」「呪」「祈」と書き分けられているという。三種の用法は次のとおり。

①「誓」は、自らの潔白を誓うという情況でのウケヒ

②「呪」は、AかBかいずれか知りたいというウケヒ

③「祈」は、Aであることを願うという情況のウケヒ

このウケヒを表す3種の漢語のうち、「祈」だけは漢籍や漢訳仏典に例が見出せないという。「祈」が登場するのは巻三・六・九・二八で、日本書紀区分論のβ群、すなわち日本人が書いたとされる巻々である。

エリヤが行なったウケヒは一見②「呪」のようでもあるが、③「祈」に最も近い。「主こそ、神である」ことを明らかにしたいと乞い願う情況だからである。間違ってもバアルの預言者に神意が下るなど、毛頭考えていなかったであろう。

このように見てくると、ユダヤ・キリスト教の伝統にある「祈り」こそ、『日本書紀』に「祈(ウケヒ)」として取り入れられた概念ではないだろうか。その証拠にウケヒを表す3種の漢語のうち、「祈」だけは漢籍や漢訳仏典に例がない。中国・インドの文化圏の枠を超えているのだ。

バアルの預言者たちの祭壇とエリヤが築いた祭壇とどちらが火を受けるか、その神意を問う。その行為こそが「受け火(ウケヒ)」であると思い込んだのは素人の直感であったが、『聖書』と『日本書紀』には少なからず接点があるようだ。また折りを見て紹介していきたい。

②「呪」は、AかBかいずれか知りたいというウケヒ

③「祈」は、Aであることを願うという情況のウケヒ

このウケヒを表す3種の漢語のうち、「祈」だけは漢籍や漢訳仏典に例が見出せないという。「祈」が登場するのは巻三・六・九・二八で、日本書紀区分論のβ群、すなわち日本人が書いたとされる巻々である。

エリヤが行なったウケヒは一見②「呪」のようでもあるが、③「祈」に最も近い。「主こそ、神である」ことを明らかにしたいと乞い願う情況だからである。間違ってもバアルの預言者に神意が下るなど、毛頭考えていなかったであろう。

このように見てくると、ユダヤ・キリスト教の伝統にある「祈り」こそ、『日本書紀』に「祈(ウケヒ)」として取り入れられた概念ではないだろうか。その証拠にウケヒを表す3種の漢語のうち、「祈」だけは漢籍や漢訳仏典に例がない。中国・インドの文化圏の枠を超えているのだ。

バアルの預言者たちの祭壇とエリヤが築いた祭壇とどちらが火を受けるか、その神意を問う。その行為こそが「受け火(ウケヒ)」であると思い込んだのは素人の直感であったが、『聖書』と『日本書紀』には少なからず接点があるようだ。また折りを見て紹介していきたい。

PR

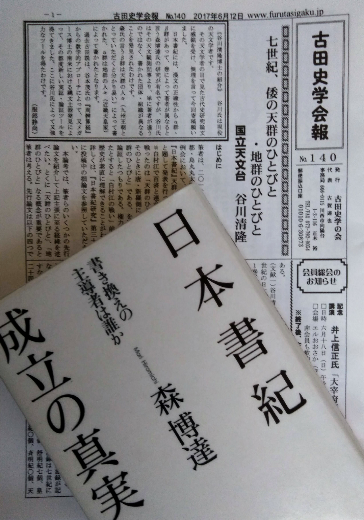

「α群・β群」という概念なしに最先端の『日本書紀』研究はできなくなってきた。かつて『古田史学会報140号』(2017年6月号)に「七世紀、倭の天群のひとびと・地群のひとびと」と題する国立天文台・谷川清隆氏の論考が掲載された。その中にも「森博達のα群・β群」として要約されていたが、当時はまだその意味するところがよく理解できずにいた。このほど『日本書紀成立の真実 書き換えの主導者は誰か』(森博達著、2011年)を読んでみて、その重要性が分かってきたので少し紹介しておきたい。

言語学者・森博達氏は『日本書紀』全三十巻が、唐代の正格漢文で書かれた巻の集まりα群、倭習(日本語の発想に基づく漢字・漢文の誤用や奇用)に満ちた漢文で書かれた巻の集まりβ群と、どちらとも言えない持統紀の3つに分類できるとした。すなわち、巻一四~二一・二四~二七がα群、巻一~一三・二二~二三・二八~二九がβ群で、最後の巻三十はα群にもβ群にも属さないとした。

分かりやすく喩えるならα群はネイティブ英語、β群は和製英語といった違いだろうか。安室奈美恵のヒット曲「Can you celebrate?」は作詞をした小室哲哉さんも認める和製英語。ネイティブはあまり使わない表現だという。同様にα群はネイティブ中国人(唐人)が書いた漢文で、β群は日本人が書いた和製漢文ならぬ倭習漢文というわけだ。

森氏は注目する漢字や語句についての使用例を『日本書紀』中においてピックアップし、正しい漢文(正格漢文)の用法であるか、それとも倭習による誤用あるいは奇用であるかを分類し、中国人によって書かれた巻(α群)と日本人によって書かれた巻(β群)があると結論づけた。これは『三国志』中の「壹」と「䑓」を全数調査した古田史学の方法論と通じる学問的方法である。今や『日本書紀』研究において、このような統計的に導かれた傾向性を無視して、独自の理論を展開することは難しくなってきた。

谷川清隆氏も森氏の研究の成果をベースとしながら、『日本書紀』中の天文記録の記事に注目した。その結果、α群の天文記事には観測に基づくものはなく、β群の天文記録は観測に基づくものと結論づけている。持統紀は特別で、1つは観測に基づくが、残りの日食記録6個はすべて予測であるとした。

谷川氏はα群を地群の人々(唐側に味方した勢力)によるもの、β群を天群の人々(百済に味方し白村江の戦いを戦った勢力)と考察している。いわゆる、大和朝廷と九州王朝の新旧両勢力に対応するものと見なしているようだ。

最先端の研究成果を踏まえつつ、『日本書紀』の史料批判を深めていくことで、701年(ONライン)を前後する政権交代の流れに研究のメスが入れられそうである。

谷川氏はα群を地群の人々(唐側に味方した勢力)によるもの、β群を天群の人々(百済に味方し白村江の戦いを戦った勢力)と考察している。いわゆる、大和朝廷と九州王朝の新旧両勢力に対応するものと見なしているようだ。

最先端の研究成果を踏まえつつ、『日本書紀』の史料批判を深めていくことで、701年(ONライン)を前後する政権交代の流れに研究のメスが入れられそうである。

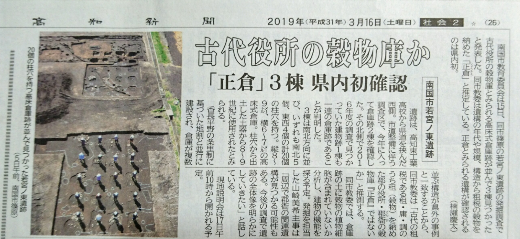

平成20年に士島田遺跡(現在は祈年遺跡)、昨年(平成30年)高田遺跡と、古代官道と思われる遺構が発見された。さらに今年3月、南国市篠原若宮ノ東遺跡で、古代役所の穀物庫とされる「正倉」3棟を県内で初めて確認したとのニュースが報道されていた。遅まきながら周辺との位置関係を考察しつつ、古代官道ルートを大胆に推定してみたい。

高知新聞(2019年3月16日)によると、3棟(うち1棟は2016年度の調査で発見)は南北方向に並び、いずれも南北5個、東西4個の計20個の柱穴を持つ。縦8~9メートル、横6~7メートルの高床式倉庫。柱穴から出土した土器から8~9世紀に使用されたとみられる。

香長平野の条里制(東偏12度)に基づいた地割と並行に建設され、倉庫が複数並ぶ構造が県外の事例と一致することから、南国市教育委員会は「古代の租税である租・庸・調のうち租(穀物)を納めた郡の役所・郡衙(ぐんが)の穀物庫『正倉』ではないか」と推測する。

この若宮ノ東遺跡はおなが通りの若宮八幡宮の北西数百mの場所。国府から南に延びる古代官道の想定ルートよりやや西側と見られる辺りで、発掘を担当した山崎美希主事は「周辺で郡衙の関連遺構が見つかる可能性もある。今後の調査で遺跡の全体像を明らかにしていきたい」と話している。| ▲赤線が古代官道推定ルート(東偏12度の香長条里に沿う) |

土佐の国府は現在の国分寺の東方一帯にあったと推定されており、そこから南方に伸びた古代官道は祈年遺跡の幅6mの古代官道跡を通り、南国小籠郵便局付近の切通しを抜けてさらに南へ。今回発見された南国市篠原の若宮ノ東遺跡の高床式倉庫群跡の東方を通過していたのではないかと推定する。国道55号線よりもやや南を東方へ折れ、高知龍馬空港の北側を通過し、物部川を渡って、高田遺跡(香南市野市町下井)の幅10.35mの古代官道跡に連結するルートを予想しているが、どうであろうか。

土佐国の南海道については、718(養老2)年以前は伊予国経由の西回りであったものが、718年に野根山街道を経由する阿波国ルートに変更された。この「南海道の付け替え」は九州王朝から大和朝廷への政権交代(701年のONライン)によるものとする指摘もある。さらに796(延暦15)年、国府から北に向かう北山越え(大豊、川之江方面経由)に変更されている。

若宮ノ東遺跡

若宮ノ東遺跡は南国市篠原(しのはら)に所在し、弥生時代から江戸時代にかけての複合遺跡です。都市計画道路高知南国線建設に伴い、平成28年に初めて本格的な発掘調査を行いました。調査では弥生時代終末期から古墳時代初頭にかけての竪穴建物跡が25軒以上も確認され、円形が4軒、方形が20軒、多角形が1軒など様々な形態のものが確認されています。遺構密度が高く、今後調査が進めばさらにその数は増えるものと考えられ、大規模な集落であったとみられます。また、竪穴建物跡からは遺物がまとまって出土しており、多量の弥生土器のほか、石庖丁や鉄鏃(てつぞく)も出土しています。古墳時代後期ではL字状を呈する溝跡が確認されています。この溝跡は幅約2mを測る大規模なものであり、集落や施設の区画である可能性が考えられます。また、この溝跡に沿うように一辺1.2m、深さ1.1m、柱痕径30㎝を測る大型の柱穴が7基確認されており、全長18mを測る県内最大級の建造物であり、集落の象徴的な建物が存在したものと思われます。また、この建物跡の西約60mの地点では梁間(はりま)3間、桁行(けたゆき)4間の大型総柱建物跡も確認されています。これらの大型建物跡の柱穴からは弥生土器片のみしか出土しておらず明確な時期については不明ですが、県内で確認されている大型建物跡はいずれも古代の官衙(かんが)関連の遺跡で確認されており、今回の調査で確認された建物跡が同時期のものとすれば官衙関連の建物跡である可能性が高いと思われます。これらの大型建物跡の時期や性格については、今後の資料整理や隣接地の調査が進み解明されることが期待されます。

(高知県立埋蔵文化財センターHPより)

「勉強は“すべき”でしょうか。それとも“するべき”でしょうか?」

日本語の使い方にブレがありますが、この場合どちらが正しいのでしょうか。生徒から「すべきです」とか「するべきだと思います」という意見が出た時には、そのまま肯定してあげましょう。

「その通り。勉強はした方がいいですね」

中にはあまのじゃくな生徒もいたりして、「どちらでもありません」などの発言もあります。そんな場合でも肯定的に受け止めて、「その通りです。しなければならないものではなく、勉強はしたくてするのが一番ですよ」。まさに、"好きこそものの上手なれ"である。

前振りが長くなってしまいましたが、今日は「方べきの定理」について勉強します。方べきの定理の「方」とは何のことでしょうか? 昔から、「水は方円の器に従う」という言葉があります。水は四角い器に入れれば四角くなるし、丸い器に入れれば丸くなるということで、自分を主張せず周りに自分を合わせて変化することができます。また、歴史の授業で「前方後円墳」が出てきたのを覚えているでしょう。円は丸い形で、方は方形すなわち四角を表します。

日本語の使い方にブレがありますが、この場合どちらが正しいのでしょうか。生徒から「すべきです」とか「するべきだと思います」という意見が出た時には、そのまま肯定してあげましょう。

「その通り。勉強はした方がいいですね」

中にはあまのじゃくな生徒もいたりして、「どちらでもありません」などの発言もあります。そんな場合でも肯定的に受け止めて、「その通りです。しなければならないものではなく、勉強はしたくてするのが一番ですよ」。まさに、"好きこそものの上手なれ"である。

前振りが長くなってしまいましたが、今日は「方べきの定理」について勉強します。方べきの定理の「方」とは何のことでしょうか? 昔から、「水は方円の器に従う」という言葉があります。水は四角い器に入れれば四角くなるし、丸い器に入れれば丸くなるということで、自分を主張せず周りに自分を合わせて変化することができます。また、歴史の授業で「前方後円墳」が出てきたのを覚えているでしょう。円は丸い形で、方は方形すなわち四角を表します。

「べき」とは何でしょうか? 漢字では「冪」と書きます。累乗あるいは掛け合わせたものを表します。つまり「方べきの定理」とは2本の弦の交点から四方の円周上の点までの距離を掛け合わせた2組の積が等しくなるという定理です。

話は変わりますが、NHKのBSプレミアム『英雄たちの選択』で歴史家・磯田道史さんが2つの「べき論」を紹介していました。1つは過去の習慣性から来る「こうあるべき」。もう1つは「これから日本はこうあるべき」という考え方。そして過去に囚われた「こうあるべき」はいつも負けていると言及していました。

さすが歴史家だけあって鋭い洞察、いや見識というべきでしょうか? スペンサー・ジョンソン 著『チーズはどこへ消えた?』( 門田美鈴訳、扶桑社、2000年11月)を思い出してしまいました。この本は「新しい価値観を探して行動を起こすことの大切さを教えてくれる本」と評価されていますが、私たちは意識するとしないとに関わらず、多くの場合、過去からの囚われに縛られているものです。その囚われを無くすことで、思いもよらない発見ができることが多いのではないでしょうか。

最近は囲碁界でもAIが導入されました。ケイマ掛かりにコスミ付けや序盤での三々入りなど、かつてプロ棋士が「こう打つべきではない」と指導してきた手を、AIがどんどん打ち出すようになって、将棋界と同様、囲碁の定石が急速に変わってきています。

そういえば以前、似たような話を「AI将棋ボナンザが教えてくれたもの」というタイトルで書いていました。これからの私たちはどのようにあるべきなのでしょうか?

最近は囲碁界でもAIが導入されました。ケイマ掛かりにコスミ付けや序盤での三々入りなど、かつてプロ棋士が「こう打つべきではない」と指導してきた手を、AIがどんどん打ち出すようになって、将棋界と同様、囲碁の定石が急速に変わってきています。

そういえば以前、似たような話を「AI将棋ボナンザが教えてくれたもの」というタイトルで書いていました。これからの私たちはどのようにあるべきなのでしょうか?

『日本の伝説 山陽・山陰』(藤沢衛彦著、2019年)を読んでいたら、「厳島七不思議」という話の解説に、九州年号らしきものが出てきた。広島県佐伯郡宮島町の厳島神社の縁起について記録されたもので、「たんしょう五年きのえさる」とあり、写本によっては「端正」と表記されている。

この「端正」年号については、ホームページ『新古代学の扉』の九州年号総覧にも既に掲載されていた。あと追いになるが参考のために紹介しておこう。

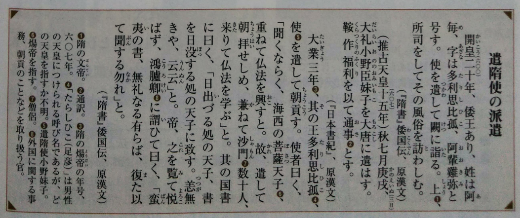

実はこの聖徳太子を巡って、"もう一つの歴史教科書問題"が展開していた。一番大きな問題点は遣隋使を送ったのが聖徳太子と教科書に書かれてきたこと。実際は九州王朝の天子・阿毎多利思北孤の事績であった。間違っても、摂政である聖徳太子が「日出ずる処の天子」を名乗るなどあり得ない。『日本書紀』には「小野臣妹子を大唐に遣わす」とあっても隋に派遣したとは書かれていない。ある高校の歴史教師もこの矛盾点を指摘しておられた。

『太宰管内志』によれば隋の煬帝が受戒した589年に、九州王朝の天子の系列とされる高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)が逝去し、九州年号は「端政」と改元されている。

この「端正」年号については、ホームページ『新古代学の扉』の九州年号総覧にも既に掲載されていた。あと追いになるが参考のために紹介しておこう。

『新古代学の扉』では伊都岐島神社縁起(棚守房顕覚書、一五八〇)「厳島神社推古天皇の御宇端正五年戊申十二月十三日厳島に来臨御座」(癸丑の誤りか)と引用されている。『二中歴』では「端政」という表記で、年号の使用期間は589〜593年の5年間。読みが異なるのではないかと気になるところだが、「摂政」のように「しょう」とも読めるので、同音異字を使用した可能性がある。ちなみに歴史の教科書には593年(端正五年)は聖徳太子が摂政となった年と書かれている。いつくしま縁起

元和八年(一六二二年)写本の『いつくしま縁起』というものは、室町時代伝写の『いつくしまの本地』と同じ内容のもので、次のように書かれてあります。

抑(そも)巌嶋大明神と申奉るは、我朝推古天皇の御代、たんしょう五年きのえさる、拾二月(いつくしま御本地では十一月)十三日、日本あきつしま、……

実はこの聖徳太子を巡って、"もう一つの歴史教科書問題"が展開していた。一番大きな問題点は遣隋使を送ったのが聖徳太子と教科書に書かれてきたこと。実際は九州王朝の天子・阿毎多利思北孤の事績であった。間違っても、摂政である聖徳太子が「日出ずる処の天子」を名乗るなどあり得ない。『日本書紀』には「小野臣妹子を大唐に遣わす」とあっても隋に派遣したとは書かれていない。ある高校の歴史教師もこの矛盾点を指摘しておられた。

『太宰管内志』によれば隋の煬帝が受戒した589年に、九州王朝の天子の系列とされる高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)が逝去し、九州年号は「端政」と改元されている。

また、『聖徳太子傳記』他によれば聖徳太子が「国政を執行」したのは太子18才の時で、これも589年すなわち九州年号「端政」元年に当たる。どういう事かというと、多利思北孤の事績がいわゆる聖徳太子に置き換えられていたのである。

ところで「端政」の前の九州年号は何かというと「勝照(しょうしょう)」である。「九州年号見つけた!」シリーズを読んでおられる方はご存知かもしれないが、"小村神社の始鎮は「勝照二年」その1〜4"で論証した勝照二年(586年)が土佐国の歴史に刻まれている。すなわち、高岡郡日高村の小村神社が鎮座したのは高良玉垂命の治世であったということになりそうだ。

ところで「端政」の前の九州年号は何かというと「勝照(しょうしょう)」である。「九州年号見つけた!」シリーズを読んでおられる方はご存知かもしれないが、"小村神社の始鎮は「勝照二年」その1〜4"で論証した勝照二年(586年)が土佐国の歴史に刻まれている。すなわち、高岡郡日高村の小村神社が鎮座したのは高良玉垂命の治世であったということになりそうだ。

かつて宇和島領(南宇和郡愛南町)に若宮神社が集中していたことを紹介した。“仁徳天皇陵と若宮神社”を参照してほしい。江戸時代初期の寺社政策により、村ごとの産土神の成立に伴い、先祖を祀る若宮神社のインフレーション現象(“江戸時代の若宮八幡は先祖を祀っていた”)があったと考えられる。とりわけ南宇和郡愛南町に密集する若宮神社の祭神が仁徳天皇(大雀命)なのか、それとも先祖神なのかについて愛媛県側の資料を調べなくてはと思っていた。

お盆休みに入って、久しぶりに橘洞門を越えて愛媛県へ足をのばした。台風10号が通過する前日のことであった。既に雨も降り始めていたが、砥部町立図書館で『愛媛県神社誌』(愛媛県神社庁、1974年)に目を通すことができた。「若宮社」に関する記述は予想をはるかに上回る驚愕の内容であった。

お盆休みに入って、久しぶりに橘洞門を越えて愛媛県へ足をのばした。台風10号が通過する前日のことであった。既に雨も降り始めていたが、砥部町立図書館で『愛媛県神社誌』(愛媛県神社庁、1974年)に目を通すことができた。「若宮社」に関する記述は予想をはるかに上回る驚愕の内容であった。

若宮社

若宮神社は本宮(もとみや)に対して御子神を奉斎する宮の意である。本宮の御分霊を奉斎する宮は本宮に対して今宮、又は新宮と称える。県内には若宮神社は六八社(うち境内社四五社)。住吉若宮(八幡浜)・鎮守若宮(松山)・橘若宮(松山)・八幡若宮(松山)・若宮護国(宇摩)神社の如く称えて、御祭神等を表示した神社もある。御祭神は四五種以上を数えられるが、仁徳天皇(大雀命)を奉斎した神社が最も多く、二四社に及ぶ。そのうち南宇和一五社は全部大雀命を奉斎している。これは京都の石清水八幡宮の若宮にならったものと思われる。(『愛媛県神社誌』より)

愛媛県の若宮神社は68社(うち境内社45社)御祭神は45種以上を数えるというから、先祖神を祀るところが多いようである。そんな中で仁徳天皇(大雀命)を祭神としている神社が24社。そのうち南宇和15社は全て大雀命を奉斎しているというのだ。由緒までは知ることができなかったものの、南宇和郡愛南町の若宮神社の祭神は全て仁徳天皇であった。

明治初年時点では伊予国宇和郡のうち現在の南宇和郡の全域が宇和島藩領であった。『旧高旧領取調帳』に記載されている村浦は15村6浦で以下の通り。

柏村、菊川村、内海浦、長洲村、平城村、和口村、長月村、城辺村、緑村、僧都村、広見村、増田村、正木村、小山村、中川村、満倉村、外海浦、鵜来島、母島浦、久保浦、小矢野浦

一方、愛媛県社寺関係古文書「宇和島領中神社員数当用授書」(宝暦十年、1760年)に記録されている若宮神社の鎮座地は次の17村浦。

緑村、和口村、僧津村、正木村、板尾村、長洲村、久良浦、越田浦、小浦、船越浦、久家浦、内海浦、福浦、中浦、洲之川浦、平磐浦、家串浦

異なるところもあるが、かなり重なっており、村浦ごとに若宮神社が各一社、すなわち「一村浦一若宮」しかも仁徳天皇を祭神としていることから、この地域が愛媛県の中でも特殊な性格を持つ場所であったことが推測される。

愛媛県でありながら、南宇和郡は高知県幡多郡に隣接しており、縄文時代から幡多地方と同一文化圏とされてきた。そのことは大分姫島産の黒曜石が四国南西部に分布していることからも分かる。豊後水道は満ち潮なら南から北へ、引き潮なら北から南へと海流ができる。縄文時代の丸木舟でもこの潮の流れを利用すれば豊後水道を渡ることができたのだろう(“縄文人は豊後水道を渡った”)。船を生業とする一族は九州とのつながりを持っていたであろうし、そのことが南予地方の海岸集落に白王神社や若宮神社が祀られていることと何か関連がありそうだ。さらに踏み込んだ調査が必要なようである。

愛媛県でありながら、南宇和郡は高知県幡多郡に隣接しており、縄文時代から幡多地方と同一文化圏とされてきた。そのことは大分姫島産の黒曜石が四国南西部に分布していることからも分かる。豊後水道は満ち潮なら南から北へ、引き潮なら北から南へと海流ができる。縄文時代の丸木舟でもこの潮の流れを利用すれば豊後水道を渡ることができたのだろう(“縄文人は豊後水道を渡った”)。船を生業とする一族は九州とのつながりを持っていたであろうし、そのことが南予地方の海岸集落に白王神社や若宮神社が祀られていることと何か関連がありそうだ。さらに踏み込んだ調査が必要なようである。

令和を迎えてすでに4か月。「九州年号見つけた!」シリーズを充実させようと思いつつ、月日が過ぎてしまった。そんな中、ブームに乗っかろうとしたのか分からないが、『辞典 日本の年号』(小倉慈司著、2019年)という本が7月に出版されていた。

「大宝」については次のように書かれている。

『続日本紀』大宝元年(七〇一)三月甲午(二一日)条に「対馬嶋、金を貢ぐ、元を建てて大宝元年としたもう」と記されており、対馬からの貢金がきっかけとなって大宝の年号が定められた。

「元を建て」と表現されていることから、「大宝元年」は実質的な意味で大和朝廷の「建元」と考えられる。はしがきで著者も述べているように、年号を建ててはじめの年を定めることを「建元」、年号を変えてはじめの年を改めることを「改元」と言う。

けれども矛盾したことに、この本では「大宝」以前に「大化」「法興」「白雉」「朱鳥」などの年号が使用されていたことが紹介されている。まず「大化」については「倭国で初めて公的に使用された年号」とされ、その訓みについては次のような興味深いことが出ている。

「大化」が当時、何と訓まれていたかは未詳であるが、『日本書紀』巻二五の現存最古写本である北野天満宮所蔵本(院政時代初期写、付訓も同時期と推定されている)では大化元年七月丁卯朔条に「タイクワ」との傍訓が振られている。

「か」を「くわ」のように発音するのは熊本弁の特徴である。「大化」が熊本を拠点とする九州王朝の年号であったとしたら、当然ながら「タイクワ」と訓まれていたであろう。昔は「か」「くわ」の発音の違いによって肥後国に潜入した間者(スパイ)をあぶり出していたという話を聞いたことがある。

「法興」に関しては、九州年号とも大和朝廷の年号ともはっきり分からない年号である。『釈日本紀』巻一四所引伊予国風土記逸文に引かれる湯岡側碑文に「法興六年十月、歳在丙辰」と見え、越知国の紫宸殿(合田洋一著『葬られた驚愕の古代史』参照)との関連が想定される年号のようにも思われる。いくつかの仮説は出されているが、今後の研究課題である。

「朱鳥」については「白雉同様、同時代の金石文や木簡に朱鳥年号が記されたものは確認されておらず、干支表記が用いられている」と著者は述べているが、実は土佐に「朱鳥二年」(687年)と銘打たれた刀剣があったと『皆山集①』に記録されている。詳しくは“九州年号見つけた②ーー菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」”を読んでほしい。

九州年号の痕跡は日本全国いたる所に見られる。もはや九州年号の存在を無視して古代史を構築することには無理がある。また九州王朝説を主張する側も九州年号に対する理解をさらに深め、九州年号についての啓蒙やデータ収集を進めていく必要があるだろう。

九州年号の痕跡は日本全国いたる所に見られる。もはや九州年号の存在を無視して古代史を構築することには無理がある。また九州王朝説を主張する側も九州年号に対する理解をさらに深め、九州年号についての啓蒙やデータ収集を進めていく必要があるだろう。

授業前に生徒たちが夏休みの課題「読書感想文」の話題で盛り上がっていた。そこでつい「良い読書感想文を書くには」講座が始まった。

「まず、良い読書感想文は本選びで8割が決まります……」

これは読書感想文に限ったことではなく、「ボーリングは自分に合ったボール選びが8割」とか、「良い授業は教材選びと段取りで8割決まる」など。8割決定論はいろいろな分野で応用がきく。

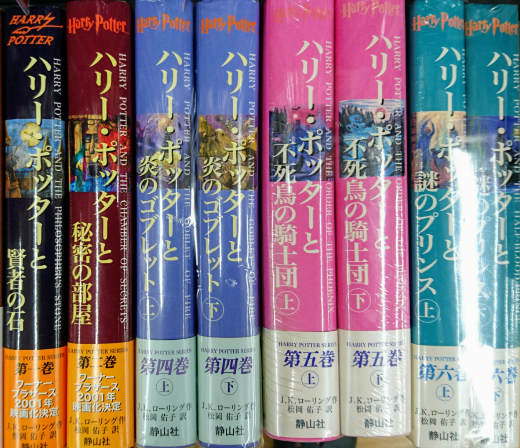

さて、物語文は主人公「誰々が何をする物語」というように要約することができる。例えば『ハリー・ポッター』であれば、主人公ハリーがヴォルデモートと戦う物語とでもまとめることができる。しかしそれはあくまでも外面的なストーリーである。物語にはこの外面的なストーリーと並行して内面的なストーリーが展開する。『ハリー・ポッター』の本質は、主人公ハリーが周囲の人々との関係性を通して内面的に成長していく物語なのである。著者は外面的なストーリーを描くのが目的ではなく、内面のストーリー展開を通じて自身の主張したいテーマを表現していくものなのだ。当然ながら良い読書感想文はその内面のストーリーに言及しているものである。

そして、良い本選びとはその物語の内面のストーリーが読者自身の通過してきた心情の世界とオーバーラップする本を選ぶということである。そのようなベストマッチな本と出逢えれば8割方良い感想文が書けるものなのだ。もちろん残り2割は書き手の資質にもよる。

実は『ハリー・ポッター』で読書感想文を書くのは、ちょっと難しさもある。それは『ハリー・ポッター』シリーズの中心テーマが聖書と関連しているからである。キリスト教のバックグラウンドがほとんどない日本人にとっては、理解しがたいかもしれなが、作者J・K・ローリングの作意をくみ取ると、そう思えて仕方がない。

著者は喫茶店にコーヒー1杯でこもりながら、まず最終章第7巻のエンディングをイメージして執筆を始めたという。推察するに「死なんとする者は生きる」(マルコによる福音書8章35節)というイエスが語った聖書の中心的なメッセージが第7巻『ハリー・ポッターと死の秘宝』という作品に描かれていることから、そこに著者の主題が込められていると考えていいだろう。

そして、第1~3巻に込められた「愛・信仰・希望」というテーマ。間違いなく彼女は1巻ごとに聖書的なメッセージを盛り込んでいる。「このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。」(コリント第一の手紙第13章13節)

第1巻『ハリー・ポッターと賢者の石』では両親がいないことに寂しさを感じるハリーであったが、最終的に親から愛されていたということに気づき、試練を乗り越えていく。

第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』ではピンチに陥った時にダンブルドア校長を信じることで強力な武器を取りだすことに成功し、危機を切り抜ける。

第3巻『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では、活力を吸い取ってしまう吸魂鬼(ディメンター) に取り囲まれ、希望を見出すことができないような絶望的な状況下で希望を持ち続け、守護霊の呪文を成功させて未来を切り開く。

これまでに果たして『ハリー・ポッター』シリーズがキリスト教文学だと評論する人がいたであろうか? 私が書評を書くとしたら、声を大にして言いたい。『ハリー・ポッター』は最高のキリスト教文学であると。そして著者J・K・ローリングの純粋な動機を神様が良しとしたからこそ、これほどまでに全世界的にヒットしたのではないかという気がしてならない。

第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』ではピンチに陥った時にダンブルドア校長を信じることで強力な武器を取りだすことに成功し、危機を切り抜ける。

第3巻『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では、活力を吸い取ってしまう吸魂鬼(ディメンター) に取り囲まれ、希望を見出すことができないような絶望的な状況下で希望を持ち続け、守護霊の呪文を成功させて未来を切り開く。

これまでに果たして『ハリー・ポッター』シリーズがキリスト教文学だと評論する人がいたであろうか? 私が書評を書くとしたら、声を大にして言いたい。『ハリー・ポッター』は最高のキリスト教文学であると。そして著者J・K・ローリングの純粋な動機を神様が良しとしたからこそ、これほどまでに全世界的にヒットしたのではないかという気がしてならない。

「咲いたコスモス、コスモス咲いた」

sin(α+β)=sinα cosβ+cosα sinβ

『ドラゴン桜』などにも紹介された三角関数の加法定理の覚え方である。「おもしろ授業」風に始めてしまったが、実はコスモスは財田(さいた)町の町の花なのだという。

古くは「たからだ」と読んた例もあるようだが、現在の地名としては「さいた」と読む。簡単そうで県外の人には読みにくい地名である。

香川県における高良神社の密集地帯として、前回までに財田川水系4つの高良神社について紹介した。次の表を参照してほしい。

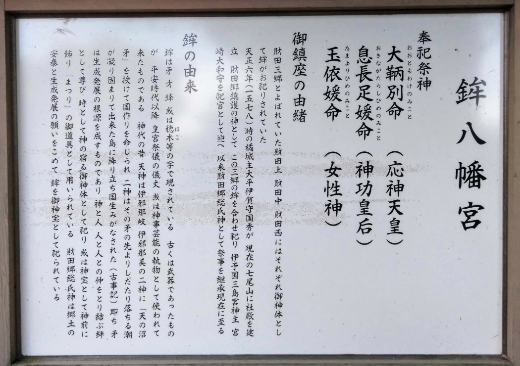

香川県三豊市財田町にはもう一つの高良神社がある。財田町財田上2336に鎮座する鉾八幡宮の境内末社である。鉾八幡宮のホームページより引用する。

sin(α+β)=sinα cosβ+cosα sinβ

『ドラゴン桜』などにも紹介された三角関数の加法定理の覚え方である。「おもしろ授業」風に始めてしまったが、実はコスモスは財田(さいた)町の町の花なのだという。

古くは「たからだ」と読んた例もあるようだが、現在の地名としては「さいた」と読む。簡単そうで県外の人には読みにくい地名である。

香川県における高良神社の密集地帯として、前回までに財田川水系4つの高良神社について紹介した。次の表を参照してほしい。

| <財田川水系に集中する高良神社> |

| 香川県の高良神社①――財田西の高良神社 |

| 香川県の高良神社②――山本町辻の菅生神社・境内社 |

| 香川県の高良神社③――観音寺市の琴弾八幡宮・境内社 |

| 香川県の高良神社④ーー本山の高良神社 |

鉾八幡宮

奉祀(ほうし)祭神☆大鞆別命(おおともわけのみこと)(応神天皇)☆息長足媛命(ながたらしひめのみこと)(神功皇后)☆玉依媛命(たまよりひめのみこと)(女性神)鎮 座 天正6年(1578)橘城主大平伊賀守国秀建立由 緒 財田三郷の御神体の鉾を祀る鉾の由来 古事記より「天の沼矛」の記・・・生成発展の根源神 宝 銅鉾:3剣、木造狛犬:1対(邪気除け・守護)社 殿 神明造り(銅板屋根)鳥 居 八幡鳥居例 祭 10月第一土、日曜境内末社 高良社 宝田宮社 稲荷社境 内 地 49,940㎡(15,040坪)御鎮座の由緒財田三郷とよばれていた財田上、財田中、財田西にはそれぞれ御神体として鉾がお祀り(まつり)されていた。天正六年(1578)時の橘城主大平伊賀守国秀が、現在の七尾山に社殿を建立。財田郷鎮護の神として、この三郷の鉾を合わせ祀り、伊予国三島宮神主 宮崎大和守を祀官として迎え、以来財田郷総氏神として祭事を継承現在に至る。鉾の由来鉾は矛・鋒・或いは穂木(ほこ)等の字で現されている。古くは武器であったものが、平安時代以降、皇宮祭儀の儀仗、或は神事芸能の(執)物として使われて来たものである。神代の昔、天神は伊邪那岐、伊邪那美の二神に「天の沼矛」を授けて国作りを命じられ、二神はその矛の先よりしたたり落ちる潮が凝り固まりて出来た島に降り立ち国生みがなされた(古事記)即ち、矛は生成発展の根源を成すものであり、神と人、人と人との仲をとり結ぶ絆として尊び、時として神の宿る御神体として祀り、或は神宝として神前に飾り「まつり」の御道具として用いられている。財田郷総氏神は郷土の安泰と生成発展の願いをこめて、鉾を御信宝として祀られている。

財田三郷にはそれぞれ御神体として鉾が祀られていたというのだが、それらはどこにあったのだろうか。鉾八幡宮の鎮座は天正六年(1578年)であるが、境内末社である高良社(こうらしゃ、祭神:竹内宿禰)の鎮座は文亀2年(1502年)となっている。鉾八幡宮が鎮座する以前に高良社があったことになる。このような事例は他県にも見られ、高良神社の鎮座地に八幡宮が建てられた例がある。栃木県の友沼八幡宮(下都賀郡野木町友沼912)の由緒には、八幡宮の創建に先立って既に高良神社が鎮座していたことが書かれている。

そうなると御神体の鉾も高良社に伝世されていたものではないかとの推定ができそうである。根拠はどこにあるのか。鉾はそれぞれ財田三郷とよばれていた財田上、財田中、財田西に祀られていたとされる。「香川県の高良神社①――財田西の高良神社」で、すでに言及しているように高良神社は財田西に一社存在する。ところが『西讃府誌』には「中之村」の記述中に「高良大明神 宮坂ニアリ」と出てくる。現在の財田中である。そして今回紹介した財田上……財田三郷の財田上・財田中・財田西の3つのピースが見事に合わさった。アニメ『ワンピース』も隠された歴史がストーリーの背景にあるようだが、今回の発見は「高良神社の謎」に迫る重要なカギを握っているといえよう。

かつて九州を中心とする銅剣・銅矛文化圏と近畿を中心とする銅鐸文化圏があった。銅鐸圏の国々を東鯷国や狗奴国に比定する説もあるが、いずれにしても香川県西部は銅剣・銅矛文化圏の東限にあたり、邪馬壹国連合の最前線に相当する地域であったと考えられる。観音寺市や三豊市周辺は古墳地帯になっていることからも、この一帯は瀬戸内海交通の重要拠点であったようだ。そのために財田川水系が水軍の拠点とされたのであろう。

神社合祀令によるものか、明治42、43年に近隣の神社を多数合祀している。 合祀されたのは「大物主命 天智天皇 菅原道眞 奧津彦神 奧津姫神 火産靈神 大己貴神 阿須波大神 稻倉魂神 天御中主神 大山祇神 五十猛命 素盞嗚命 市杵嶋姫命 宇賀大神 久久能知神 豐受比賣神 水分神 少彦名神 」とそうそうたるもので、多く九州系の神々が含まれている。

かつて九州を中心とする銅剣・銅矛文化圏と近畿を中心とする銅鐸文化圏があった。銅鐸圏の国々を東鯷国や狗奴国に比定する説もあるが、いずれにしても香川県西部は銅剣・銅矛文化圏の東限にあたり、邪馬壹国連合の最前線に相当する地域であったと考えられる。観音寺市や三豊市周辺は古墳地帯になっていることからも、この一帯は瀬戸内海交通の重要拠点であったようだ。そのために財田川水系が水軍の拠点とされたのであろう。

神社合祀令によるものか、明治42、43年に近隣の神社を多数合祀している。 合祀されたのは「大物主命 天智天皇 菅原道眞 奧津彦神 奧津姫神 火産靈神 大己貴神 阿須波大神 稻倉魂神 天御中主神 大山祇神 五十猛命 素盞嗚命 市杵嶋姫命 宇賀大神 久久能知神 豐受比賣神 水分神 少彦名神 」とそうそうたるもので、多く九州系の神々が含まれている。

当然ながら、高良社については明治末の神社整理によるものではない。宝物庫の左、石積みの上に建てられた神明造りの高良社は格式高く、あたかも宝物を守っているかのようである。由緒でも「天正六年(1578)三村に鎮座していた神社を七尾山に社殿を建立し合祀した。御神体は鉾なので鉾八幡宮と称した。文亀三年(1503)以前の御神体の鉾、天正六年詫間村浪打八幡宮より治められた鉾二口は現在も宝物として保存している。旧社地はいずれも鉾の宮といい、今なおこの称がある」とされている。

「鉾の宮」と呼ばれる旧社地がどこなのか、地元の人の教えを請いたいところである。高良神社の社領は淡路島では神代(くましろ)、徳島県の高良神社密集地帯では山城(やましろ)と呼ばれたのではないか。そして香川県最多の高良神社地帯における高良神社の社領「高良田」が訓読みされて「たから田」、さらに「財田」という二字の好字に置き換えられ「さいた」と音読みされた……。これは勝手な想像であるから軽く聞き流してほしいところだが、三豊地区にこれだけ高良神社が集中していることをことを考えると荒唐無稽ともいえないのではないか。

香川県西部の高良神社はこれだけではない。まだ紹介できていないところがあるので、追って取り上げていきたい。

香川県西部の高良神社はこれだけではない。まだ紹介できていないところがあるので、追って取り上げていきたい。

香川県最大の高良神社といえば、やはり四国八十八ヶ所70番札所本山寺(三豊市豊中町本山甲1445)に隣接する高良神社であろう。ここもまた財田川流域の要衝の地である。四国霊場では竹林寺・志度寺・善通寺とこの本山寺の4か所だけという五重塔が目印。大同2年(807年)平城天皇の勅願により、弘法大師が70番札所として開基。当時は「長福寺」という名で、本堂は大師が一夜ほどの短期間にて建立したという伝説が残る。天正の兵火では長宗我部軍が本堂に侵入の際、住職を刃にかけたところ脇仏の阿弥陀如来の右手から血が流れ落ち、これに驚いた軍勢が退去したため本堂は兵火を免れたといわれる。この仏は「太刀受けの弥陀」と呼ばれている。その後、「本山寺」と名を改めた。

近隣の神社などについては案内板に描かれているが、隣接する高良神社については何も見あたらない。本山寺境内はお参りや五重の塔を撮影したりする参詣客でにぎわっていたが、塀を1枚隔てた高良神社を訪れる者は誰もいなかった。もともと寺家村の氏神とされているわけだから、よそ者が来ることを歓迎していないようでもある。

しかし古い史料では高良神社が大きく描かれていた時期もあり、長福寺(本山寺)は高良神社の神宮寺という位置づけだったのかもしれない。秋の大祭では盛大に神輿が出るということを近所の人からも聞いた。

静謐(せいひつ)な境内には「高良神社のクスノキ」と呼ばれる香川県の保存木も存在する。勧請元である久留米の高良大社にもクスノキ(県指定天然記念物)があり、高良大社縁起書『高良記』によれば、「クスの木は神木として、御社殿等の用材としても一切使用しないという秘伝がある」と述べられている。

拝殿の中には武内宿禰と見られる人物を中心に5枚の絵が飾られていた。『西讃府誌』では「高良大明神 祭神武内大臣 祭禮八月十七日」としているが、『豊中町誌』(豊中町誌編纂委員会、昭和54年)を見ると、少し違う解釈もあるようだ。

高良神社(旧村社)

豊中町大字本山甲一四四八番地一

玉垂命(一説に猿田彦命)

「社伝」によると、貞観十四年(八七二)、当村田井式部が筑後国一ノ宮高良山から勧請して当地の岡本村(寺家・岡本・本大村)の氏神として奉斉したと伝えられている。その後衰頽していたが、宝暦十二年(一七六三)、 本大、岡本、本ノ大村の三か村の人々によって再興され、八幡宮とともに総氏神として祭祀した。明治五年神社社格改訂の折、寺家村の氏神として祭祀を行うことになった。『西讃府誌』に「祭神武内大臣…社地四段四畝、神田六石六斗」と記されている。

さて、社伝によると872年、当村田井式部が筑後国一ノ宮高良山(高良大社)から勧請したとされている。

田井式部についてはっきりしたことは分からないが、田井姓については『日本姓氏語源辞典』によると「①香川県高松市上田井町・下田井町発祥。平安時代に『田中』と呼称した地名。同地に分布あり」と書かれている。小豆島にも田井地名があり、徳島県海部郡美波町田井や高知県にも土佐郡土佐町田井という地名が存在している。また、武内宿禰の後裔とされる玉井姓や田口姓とも一字を共有していることが気になるところだ。

田井式部と聞いてすぐに思い出したのは、大学時代に読んで感動した『対馬物語 日韓善隣外交に尽力した雨森芳洲』(田井友季子著、1991年)の著者であったが、歴史学者の御主人は東京出身のようである。

ちなみに高知県には土佐雨森氏(武家)の後孫となる雨森姓がいる。ルーツをたどると藤原高藤の末裔、藤原高良の三男良高を祖とする。この雨森良高はもと三左衛門良治といったが、父高良より自分の子の証明として与えられた薬籠(名香三種)に橘の紋が付せられていた。これを雨森氏の紋としたとの伝承がある。藤原北家の流れでありながら橘紋というのも不思議だが、あたかも「高良」の名を継承するかのように見えるのは偶然であろうか。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[02/04 JosephVop]

[01/16 運彩討論區]

[01/16 運動]

[01/16 中職]

[12/19 JosephVop]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ