高知県の高良神社を調べていて、ずっと確認したいところがあった。香南市香我美町徳王子の高良神社だ。古い文献には登場するが、現存するかどうかは定かでない。実際に行って見なければ……。

思った通りであった。近くの八幡宮の境内社になっていた。「神社に関するお問い合わせはこちらまで」という貼り紙があり、宮司さんに電話してみると、30~40年前に大将軍神社と共に高良神社も境内社として合祀されたとのこと。

八幡宮境内社となった高良神社としては高知県内では比較的新しい部類だと思われる。その高良神社は八幡宮拝殿の左手奥にあり、最初にお参りした際には不覚にも気付かず、立ち去ってしまった。

元々祭られていた場所は、八幡宮の右手方の鎮守の森があるところだという。その付近はコウラ谷と呼ばれていることも確認できた。

PR

『長宗我部地検帳の神々』(廣江清著, 1972.3)には、高知県内の様々な神社が紹介されているが、高良(こうら)神社のことについては全く触れられていない。

四万十市蕨岡の高良神社は、県内では唯一の単立(摂社ではない)の神社であるが、この蕨岡は、県全域を網羅する『長宗我部地検帳』がただ一か所だけ欠落している場所でもある。この偶然ゆえに、人々に広く知られず、謎に包まれてきたとも言える。ある郷土史の大家でも聞き慣れない様子であった。

「高良神社の謎」を探求する旅は、ブログ「ひぼろぎ逍遙」(久留米地名研究会、古川清久氏)の中で四万十市蕨岡の高良神社が紹介されていたことに始まる。

熊本県天草郡苓北町ーー市町村合併の手を振り払い天草市に加わらずに存続している我が故郷の町である。以前、帰省した際に富岡城趾にあるビジターセンターに連れていってもらった時、地元の学芸員に「天草という地名はいつ頃からあるんですか?」と、長年の疑問をぶつけてみた。「万葉の時代からあります。鴻臚館から出土した木片に天草の名が書かれたものがあります」とのこと。

調べてみると「肥後国天草郡志記里□」という木簡が見つかっている。志記というのは現在の苓北町志岐のことであろう。また、『国造本記』にも天草の名が見える。かなり古い時代まで遡ることのできる地名であることが分かる。

それはさておき、福岡県の鴻臚館跡からは約70点の木簡が出土しており、西海道諸国(九州地方)からの貢納物の付札が多い。しかし、次のような木簡も出土している。「讃岐国三木郡□□六斗」南海道(四国地方など)に属する国からのものだ。『木簡<古代からのメッセージ>』の中で著者も大いに疑問を呈している点であり、大和朝廷一元史観では説明に困るところだ。これが正に一元史観に刺さった矢の一つと言えよう。

けれども、当時の倭国の中心が九州の太宰府周辺であったとしたらどうか? 古代官道の研究からも、少なくとも西海道においては「全ての道は太宰府に通ずる」と言っても過言でないほど太宰府を起点とした交通網が整備され、水城や神籠石式山城の配置も倭国の中心部を防衛しているようである。とすれば太宰府は単に大和朝廷の出先機関ではなかったのではないだろうか?

調べてみると「肥後国天草郡志記里□」という木簡が見つかっている。志記というのは現在の苓北町志岐のことであろう。また、『国造本記』にも天草の名が見える。かなり古い時代まで遡ることのできる地名であることが分かる。

それはさておき、福岡県の鴻臚館跡からは約70点の木簡が出土しており、西海道諸国(九州地方)からの貢納物の付札が多い。しかし、次のような木簡も出土している。「讃岐国三木郡□□六斗」南海道(四国地方など)に属する国からのものだ。『木簡<古代からのメッセージ>』の中で著者も大いに疑問を呈している点であり、大和朝廷一元史観では説明に困るところだ。これが正に一元史観に刺さった矢の一つと言えよう。

けれども、当時の倭国の中心が九州の太宰府周辺であったとしたらどうか? 古代官道の研究からも、少なくとも西海道においては「全ての道は太宰府に通ずる」と言っても過言でないほど太宰府を起点とした交通網が整備され、水城や神籠石式山城の配置も倭国の中心部を防衛しているようである。とすれば太宰府は単に大和朝廷の出先機関ではなかったのではないだろうか?

ボナンザが佐藤天彦名人に2連勝した。AI将棋が人類代表に勝利した瞬間であった。

AIは今や将棋以外の様々な分野でその能力を発揮しつつある。それに恐れを抱く人々もいるだろう。しかし、AIが登場したことによって、良心的な人は非常に本質的なことに気付きつつある。それは人間がいかに先入観に囚われすぎていたかということだ。「自分が正しい」という囚われーー経験や学識、伝聞などに拠るものもあるかもしれないーーそれがいかに真実を見つめる目を曇らせていたことか?

歴史を省みればAIの登場に匹敵するようなことは何度かあった。日本人にとっては黒船来航がよい例かもしれない。そこで直面した事実を謙虚に受け止めた者たち(坂本龍馬もその一人になるだろうか?)が新しい歴史を切り開いていったように思える。

将棋界でも早速AIを勉強に取り入れた藤井聡太四段。14才という若さゆえに、先入観や囚われも少なかったかもしれない。前人未到の29連勝を達成し、これからもイチロー並みに記録を塗り替えていくことだろう。

AIは今や将棋以外の様々な分野でその能力を発揮しつつある。それに恐れを抱く人々もいるだろう。しかし、AIが登場したことによって、良心的な人は非常に本質的なことに気付きつつある。それは人間がいかに先入観に囚われすぎていたかということだ。「自分が正しい」という囚われーー経験や学識、伝聞などに拠るものもあるかもしれないーーそれがいかに真実を見つめる目を曇らせていたことか?

歴史を省みればAIの登場に匹敵するようなことは何度かあった。日本人にとっては黒船来航がよい例かもしれない。そこで直面した事実を謙虚に受け止めた者たち(坂本龍馬もその一人になるだろうか?)が新しい歴史を切り開いていったように思える。

将棋界でも早速AIを勉強に取り入れた藤井聡太四段。14才という若さゆえに、先入観や囚われも少なかったかもしれない。前人未到の29連勝を達成し、これからもイチロー並みに記録を塗り替えていくことだろう。

スポーツ好きの人なら、「ONライン」といえばコースギリギリに入って得点が決まること。昔の巨人ファンにとっては、王貞治~長嶋茂雄のことを連想する方もいるだろう。だが、現代人の感覚ではインターネットでつながることや、ONラインゲームといったイメージが強いかも知れない。

前置きが長くなってしまったが、古代史において「ONライン」とは何か? 古田史学を学ぶ者でなければ、あまり聞き慣れないと思うが、701年旧王朝(old)と新王朝(new)の政権交代の画期のことを指す。そんなことは歴史の授業で習ったことはないと言うかも知れない。その通り。学校では教えていないことである。それでも701年の大宝律令のことくらいは聞いたことがあるだろう。これをもって律令制度の始まりとされるが、ここからが中心王朝としての実質的な畿内大和朝廷のスタートだというのだ。

ならば、それ以前の旧王朝とは何のことか? ズバリ九州王朝のことである。その首都が太宰府であったことも分かってきている。詳しい論証は避けるが、九州年号の存在や評制度など、大和朝廷以前に制定されている事柄が多く知られてきている。その九州王朝も700年で完全に終焉したというわけではなさそうだ。百済(ペクチェ)が滅亡した後もしばらく復興勢力が存続したように、8世紀に入っても九州王朝の制度が一部残されていたらしい。

話は変わるが、ある私立中高一貫校では中学からの持ち上がり組をOP(old power)、高校からの入学組をNP(new power)と呼んだりする。この2者の間にもONラインなるものが存在する。既に中学で高校1年までの学習を済ませたOPと、後追いで高校の内容を学ぶNP。その差を埋めるのは並大抵のことではないが、時としてウサギと亀のような逆転劇が起こるから、「事実は小説よりも奇なり」である。古代史の隠された事実が陽の目を見る逆転劇もそう遠くないことを祈る。

前置きが長くなってしまったが、古代史において「ONライン」とは何か? 古田史学を学ぶ者でなければ、あまり聞き慣れないと思うが、701年旧王朝(old)と新王朝(new)の政権交代の画期のことを指す。そんなことは歴史の授業で習ったことはないと言うかも知れない。その通り。学校では教えていないことである。それでも701年の大宝律令のことくらいは聞いたことがあるだろう。これをもって律令制度の始まりとされるが、ここからが中心王朝としての実質的な畿内大和朝廷のスタートだというのだ。

ならば、それ以前の旧王朝とは何のことか? ズバリ九州王朝のことである。その首都が太宰府であったことも分かってきている。詳しい論証は避けるが、九州年号の存在や評制度など、大和朝廷以前に制定されている事柄が多く知られてきている。その九州王朝も700年で完全に終焉したというわけではなさそうだ。百済(ペクチェ)が滅亡した後もしばらく復興勢力が存続したように、8世紀に入っても九州王朝の制度が一部残されていたらしい。

話は変わるが、ある私立中高一貫校では中学からの持ち上がり組をOP(old power)、高校からの入学組をNP(new power)と呼んだりする。この2者の間にもONラインなるものが存在する。既に中学で高校1年までの学習を済ませたOPと、後追いで高校の内容を学ぶNP。その差を埋めるのは並大抵のことではないが、時としてウサギと亀のような逆転劇が起こるから、「事実は小説よりも奇なり」である。古代史の隠された事実が陽の目を見る逆転劇もそう遠くないことを祈る。

大晦日。今年ももうすぐ終わろうとしている。

ところで縄文人はカレンダーを持っていただろうか? 時々、生徒たちに質問することがある。当たり前のように彼らは「持っていなかった」と答える。ここからが冬至スペシャル授業の始まりである。

最近の子供たちは冬至を知らない。いや、夏至・冬至の二至、春分・秋分の二分を併せた二至二分が何月なのかもよく分かっていない。「春分が3月、夏至が6月、秋分が9月、冬至が12月、世界のナベアツ!」と教えてあげると「先生、それ古い」と言われる。けれども、こうやって教えたことはなかなか忘れない。記憶のフック付けという技術である。

「縄文人がカレンダーを持っていたかどうかを知るには何を調べたらいい?」と、さらに問いかける。賢い子からは「遺跡」という答えが返ってくる。「では、縄文時代の遺跡といったら何?」

「吉野ヶ里」

「それは弥生時代」

といったやり取りをしながら、とくに重要な3つの遺跡を時代と場所をセットで確認していく。そして縄文時代を代表する三内丸山遺跡の登場である。この遺跡、何がすごいかというと、直径1メートルの柱跡が4.2メートル間隔で6本分見つかったこと。そこには巨大な建造物があったことになる。縄文時代、東北地方は先進地だったのだ。

普通、建物は東西南北を意識して建てられる。この巨大建造物は真東よりも約30度ほど北に向けて建てられている。夏至の日の日の出の方角を表しているという説もあるが、誤差が大きすぎるようだ。逆に見ると真西よりも約30度ほど南を向いているともとれる。そこである人が冬至の日(12月下旬)、雪の積もる青森県の三内丸山遺跡に行って、日が沈むのを待った。すると、日没の瞬間、3本の柱の影がピッタリ重なったという。まさに冬至の日没の方角に合わせて建てられていたことになる。

これだけなら偶然の一致とも考えられないこともない。お隣り、秋田県に行くと大湯ストーンサークルという、やはり縄文時代の遺跡がある。大小2つの環状列石があり、大きいほうの円の中心から小さいほうの円の中心を結ぶ線は夏至の日没の方角というふうに説明してある。だが実際は、小さいほうから大きいほうを見た方角がちょうど冬至の日の出の方角により一致するという。

やはり、縄文時代当時の人は冬至を知っていたようだ。今のような紙のカレンダーはなくとも建造物等を利用して歳月の移り変わりを読みとっていたのだ。その頃は1年の節目を冬至としていたのではないだろうか。

「今日の授業は面白かった」。自然にこぼれた小6の女の子の感想が何より嬉しかった。

ところで縄文人はカレンダーを持っていただろうか? 時々、生徒たちに質問することがある。当たり前のように彼らは「持っていなかった」と答える。ここからが冬至スペシャル授業の始まりである。

最近の子供たちは冬至を知らない。いや、夏至・冬至の二至、春分・秋分の二分を併せた二至二分が何月なのかもよく分かっていない。「春分が3月、夏至が6月、秋分が9月、冬至が12月、世界のナベアツ!」と教えてあげると「先生、それ古い」と言われる。けれども、こうやって教えたことはなかなか忘れない。記憶のフック付けという技術である。

「縄文人がカレンダーを持っていたかどうかを知るには何を調べたらいい?」と、さらに問いかける。賢い子からは「遺跡」という答えが返ってくる。「では、縄文時代の遺跡といったら何?」

「吉野ヶ里」

「それは弥生時代」

といったやり取りをしながら、とくに重要な3つの遺跡を時代と場所をセットで確認していく。そして縄文時代を代表する三内丸山遺跡の登場である。この遺跡、何がすごいかというと、直径1メートルの柱跡が4.2メートル間隔で6本分見つかったこと。そこには巨大な建造物があったことになる。縄文時代、東北地方は先進地だったのだ。

普通、建物は東西南北を意識して建てられる。この巨大建造物は真東よりも約30度ほど北に向けて建てられている。夏至の日の日の出の方角を表しているという説もあるが、誤差が大きすぎるようだ。逆に見ると真西よりも約30度ほど南を向いているともとれる。そこである人が冬至の日(12月下旬)、雪の積もる青森県の三内丸山遺跡に行って、日が沈むのを待った。すると、日没の瞬間、3本の柱の影がピッタリ重なったという。まさに冬至の日没の方角に合わせて建てられていたことになる。

これだけなら偶然の一致とも考えられないこともない。お隣り、秋田県に行くと大湯ストーンサークルという、やはり縄文時代の遺跡がある。大小2つの環状列石があり、大きいほうの円の中心から小さいほうの円の中心を結ぶ線は夏至の日没の方角というふうに説明してある。だが実際は、小さいほうから大きいほうを見た方角がちょうど冬至の日の出の方角により一致するという。

やはり、縄文時代当時の人は冬至を知っていたようだ。今のような紙のカレンダーはなくとも建造物等を利用して歳月の移り変わりを読みとっていたのだ。その頃は1年の節目を冬至としていたのではないだろうか。

「今日の授業は面白かった」。自然にこぼれた小6の女の子の感想が何より嬉しかった。

①「意欲に(1492年)満ちた大航海」――コロンブスのアメリカ大陸発見。

②「意欲は(1498年)高しガマの船」――バスコダ・ガマの新航路(アフリカの最南端喜望峰経由のインド航路)の発見。

③「行こう夫婦(1522年)で世界一周」――マゼランの世界一周。

かつては、大航海時代の華やかな成果をこのように覚えたりしたものだ。しかし、今の教科書には「アメリカ大陸発見」という言葉は書かれていない。なぜか? 理由は簡単である。アメリカ大陸を最初に発見したのはコロンブスではないからだ。

ギャヴィン・メンジーズ著『1421 中国が新大陸を発見した年』によると大航海時代以前のヨーロッパの古地図には、アメリカ大陸の一部としか思えない島々が描かれている。コロンブスもアメリカ大陸の地図を持って大西洋を横断したのだという。では、その地図はいつどこでつくられたものなのか? 明の時代、鄭和(ていわ)率いる大艦隊の7度にわたる航海の成果によるものだというのだ。

また、さらにさかのぼる西暦1000年ごろ、ヴァイキング(ノルマン人航海者)のレイフ・エリクソンによってアメリカ大陸が発見されていたということも言われている。

では、それ以前の人たちはアメリカ大陸を全く知らなかったのか? とんでもない。アメリカの先住民はモンゴロイド、すなわちアジア系である。当然、アジア側から移動していった民族がいるはずだ。

前漢の武帝(前141~前87)のとき、漢の使者張鶱は西域におもむき、シルクロードを西行し、大月氏国の領域に至った。そして安息国(ペルシャ、現在のイラン)の長老から「西へ行くこと、百余日」で西の果ての「条支国」(ジブラルタル周辺か)に至り、さらにその西へ、海を行くこと「百余日」にしてはじめて「日の入る所に近し、と云う」の領域がある。そういったことが『漢書』に記載されている。コロンブスもまた百余日でアメリカ大陸に到達したことをふまえると、2000年前の漢の時代にはアメリカ大陸についての認識があったということではないか。

私が小学生の頃、「コロンブスの卵」に関するマンガを読んだことがある。コロンブスをねたむ者たちは「大西洋をただ西へ行っただけではないか」と揶揄した。その人たちにコロンブスは「この卵を立てることができますか?」と課題を提起する。皆は一生懸命立てようとするが、底の丸い卵が立つわけがない。そこでコロンブスが「卵をこうすれば立つのだ!」と、底を少しつぶしながら卵を立てて見せた。「そんなことなら誰でもできるではないか」との反論に、「誰もができることでも、最初にやるのは難しいのだ」と決め台詞を残す。

当時はかっこいいと思ったものだが、コロンブス自身が最初ではなかったとすれば「コロンブスの卵」もやや色あせるというもの。だが、世界史の教科書自体が新しい研究の成果を反映しながら、表現が変わっていく。ヨーロッパ中心主義の世界観から多元的歴史観に変わってきており、これこそが真に学問のあるべき姿である。

一方、日本史のほうはどうか? 大和朝廷一元主義の立場に立つ従来の定説に縛られたまま、書き換えなければならないところがいつまでたっても変わらない。学問を志す者は真理の前に謙虚でなければならない。日本史の教科書を真実に即して書き換えること。やろうと思えば誰でもできることだが、最初にやるのは難しい。日本古代史における「コロンブスの卵」はいつ登場するのか?

②「意欲は(1498年)高しガマの船」――バスコダ・ガマの新航路(アフリカの最南端喜望峰経由のインド航路)の発見。

③「行こう夫婦(1522年)で世界一周」――マゼランの世界一周。

かつては、大航海時代の華やかな成果をこのように覚えたりしたものだ。しかし、今の教科書には「アメリカ大陸発見」という言葉は書かれていない。なぜか? 理由は簡単である。アメリカ大陸を最初に発見したのはコロンブスではないからだ。

ギャヴィン・メンジーズ著『1421 中国が新大陸を発見した年』によると大航海時代以前のヨーロッパの古地図には、アメリカ大陸の一部としか思えない島々が描かれている。コロンブスもアメリカ大陸の地図を持って大西洋を横断したのだという。では、その地図はいつどこでつくられたものなのか? 明の時代、鄭和(ていわ)率いる大艦隊の7度にわたる航海の成果によるものだというのだ。

また、さらにさかのぼる西暦1000年ごろ、ヴァイキング(ノルマン人航海者)のレイフ・エリクソンによってアメリカ大陸が発見されていたということも言われている。

では、それ以前の人たちはアメリカ大陸を全く知らなかったのか? とんでもない。アメリカの先住民はモンゴロイド、すなわちアジア系である。当然、アジア側から移動していった民族がいるはずだ。

前漢の武帝(前141~前87)のとき、漢の使者張鶱は西域におもむき、シルクロードを西行し、大月氏国の領域に至った。そして安息国(ペルシャ、現在のイラン)の長老から「西へ行くこと、百余日」で西の果ての「条支国」(ジブラルタル周辺か)に至り、さらにその西へ、海を行くこと「百余日」にしてはじめて「日の入る所に近し、と云う」の領域がある。そういったことが『漢書』に記載されている。コロンブスもまた百余日でアメリカ大陸に到達したことをふまえると、2000年前の漢の時代にはアメリカ大陸についての認識があったということではないか。

私が小学生の頃、「コロンブスの卵」に関するマンガを読んだことがある。コロンブスをねたむ者たちは「大西洋をただ西へ行っただけではないか」と揶揄した。その人たちにコロンブスは「この卵を立てることができますか?」と課題を提起する。皆は一生懸命立てようとするが、底の丸い卵が立つわけがない。そこでコロンブスが「卵をこうすれば立つのだ!」と、底を少しつぶしながら卵を立てて見せた。「そんなことなら誰でもできるではないか」との反論に、「誰もができることでも、最初にやるのは難しいのだ」と決め台詞を残す。

当時はかっこいいと思ったものだが、コロンブス自身が最初ではなかったとすれば「コロンブスの卵」もやや色あせるというもの。だが、世界史の教科書自体が新しい研究の成果を反映しながら、表現が変わっていく。ヨーロッパ中心主義の世界観から多元的歴史観に変わってきており、これこそが真に学問のあるべき姿である。

一方、日本史のほうはどうか? 大和朝廷一元主義の立場に立つ従来の定説に縛られたまま、書き換えなければならないところがいつまでたっても変わらない。学問を志す者は真理の前に謙虚でなければならない。日本史の教科書を真実に即して書き換えること。やろうと思えば誰でもできることだが、最初にやるのは難しい。日本古代史における「コロンブスの卵」はいつ登場するのか?

第2回統一模試社会の問題で「聖徳太子が行なったこととして正しくないものを一つ選べ」という出題があった。選択肢は次の4つ。

ア 冠位十二階を定め、家柄ではなく個人の才能や手柄で役人を採用した。

イ 役人の心得として、十七条の憲法を定めた。

ウ 小野妹子を遣隋使として中国に送った。

エ 中国にならい、大宝律令というわが国初の法律を定めた。

さて、あなたならどれを選択するだろうか? 多少でも日本史を勉強した人ならすぐにエが正解だと分かるはずだ。しかし、さらに深く歴史を研究した人なら、ウも相当怪しいと考えるのではないか。隋書俀国伝に記されている「日出ずる処の天子」とは「多利思北孤」のことであって、聖徳太子のことではない。「阿蘇山あり」とあることから九州王朝の王であるとするのが客観的な見方であろう。

一方、日本書紀には「大唐に送る」とはあっても隋という国名は出てこない。この点については、西高の日本史の先生も疑問を発しておられたようだ。

だからといってテストの出題に問題ありと言いたい訳ではない。現行の教科書には聖徳太子の業績として書かれていることであり、私自らも生徒たちには「聖徳太子のやったことは3つ覚えるように。①冠位十二階、②十七条の憲法、③遣隋使」と不本意ながらも教えている。

もう一つの歴史教科書問題(従来の歴史教科書問題とはいわゆる自虐史観か愛国史観かといった議論)として私が提起したいのはこの点である。すなわち大和朝廷一元主義史観か多元主義史観かの議論である。未来の歴史教科書がより真実の日本古代史を反映していることを願いながら、今日はここで筆を置きたい。

ア 冠位十二階を定め、家柄ではなく個人の才能や手柄で役人を採用した。

イ 役人の心得として、十七条の憲法を定めた。

ウ 小野妹子を遣隋使として中国に送った。

エ 中国にならい、大宝律令というわが国初の法律を定めた。

さて、あなたならどれを選択するだろうか? 多少でも日本史を勉強した人ならすぐにエが正解だと分かるはずだ。しかし、さらに深く歴史を研究した人なら、ウも相当怪しいと考えるのではないか。隋書俀国伝に記されている「日出ずる処の天子」とは「多利思北孤」のことであって、聖徳太子のことではない。「阿蘇山あり」とあることから九州王朝の王であるとするのが客観的な見方であろう。

一方、日本書紀には「大唐に送る」とはあっても隋という国名は出てこない。この点については、西高の日本史の先生も疑問を発しておられたようだ。

だからといってテストの出題に問題ありと言いたい訳ではない。現行の教科書には聖徳太子の業績として書かれていることであり、私自らも生徒たちには「聖徳太子のやったことは3つ覚えるように。①冠位十二階、②十七条の憲法、③遣隋使」と不本意ながらも教えている。

もう一つの歴史教科書問題(従来の歴史教科書問題とはいわゆる自虐史観か愛国史観かといった議論)として私が提起したいのはこの点である。すなわち大和朝廷一元主義史観か多元主義史観かの議論である。未来の歴史教科書がより真実の日本古代史を反映していることを願いながら、今日はここで筆を置きたい。

『魏志倭人伝』における行路記事は信用できないのか? 多くの学者たちが倭人伝には誤り多しとし、南を東に改訂し畿内説に結びつけたり、一月を一日の誤りとし九州説を主張したりしてきた。ポイントとなるのは次の箇所である。

「郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓國をへるに、たちまち南したちまち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。(中略)南、邪馬壹國に至る。女王の都する所なり。水行十日、陸行一月。」

確かに日本国内を一月も歩いたとしたらどこへ行くか分からない。しかし、部分里程を記した後、帯方郡より邪馬壹国への総里程を「水行二十日、陸行一月」として併記していることに気づけば従来の矛盾点が説明できる。

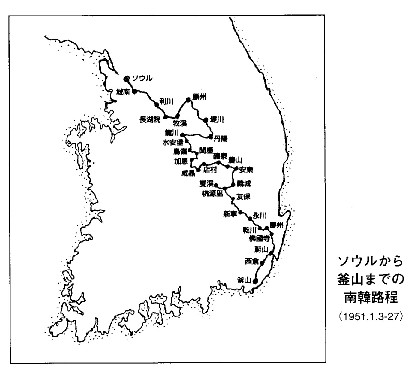

では「陸行一月」とはどこのことか? 韓国内陸行である。これこそまさに古田武彦氏の慧眼と言わざるを得ない。「韓國をへるに、たちまち南したちまち東し」というのは、南に行ったり東に行ったりしてジグザグと韓国を通過するの意である。これに対して、韓国内にそのようなルートの街道はなく一月もかからないといった反論があった。この点に関して、私は数年前にある資料を目にして、古田氏に伝えねばと思いつつ今日に至り、ささやかながらここで紹介したいと思う。次の図を見て欲しい。

これは朝鮮戦争当時、北朝鮮軍の南進が始まって、ソウルから釜山(すなわち倭国の北岸狗邪韓國あたり)へ逃避を余儀なくされた人のたどった道のりである。キャプションを見ると1951年1月3日~27日とある。一か月弱であるが、総里程として考えれば、韓国内+倭国内合わせて陸行一月が俄然真実味を帯びてきた。

かつては韓国の西岸・南岸を船で通ったとする説ばかりであったが、韓国ドラマ『海神(ヘシン)』を見ても、その航行がいかに困難を極めるかが分かる。上図は「たちまち南し、たちまち東し(乍南乍東)」というにぴったりではないだろうか。実際の行程については、韓国内において土地勘のある研究者の調査を待ちたい。

「郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓國をへるに、たちまち南したちまち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。(中略)南、邪馬壹國に至る。女王の都する所なり。水行十日、陸行一月。」

確かに日本国内を一月も歩いたとしたらどこへ行くか分からない。しかし、部分里程を記した後、帯方郡より邪馬壹国への総里程を「水行二十日、陸行一月」として併記していることに気づけば従来の矛盾点が説明できる。

では「陸行一月」とはどこのことか? 韓国内陸行である。これこそまさに古田武彦氏の慧眼と言わざるを得ない。「韓國をへるに、たちまち南したちまち東し」というのは、南に行ったり東に行ったりしてジグザグと韓国を通過するの意である。これに対して、韓国内にそのようなルートの街道はなく一月もかからないといった反論があった。この点に関して、私は数年前にある資料を目にして、古田氏に伝えねばと思いつつ今日に至り、ささやかながらここで紹介したいと思う。次の図を見て欲しい。

これは朝鮮戦争当時、北朝鮮軍の南進が始まって、ソウルから釜山(すなわち倭国の北岸狗邪韓國あたり)へ逃避を余儀なくされた人のたどった道のりである。キャプションを見ると1951年1月3日~27日とある。一か月弱であるが、総里程として考えれば、韓国内+倭国内合わせて陸行一月が俄然真実味を帯びてきた。

かつては韓国の西岸・南岸を船で通ったとする説ばかりであったが、韓国ドラマ『海神(ヘシン)』を見ても、その航行がいかに困難を極めるかが分かる。上図は「たちまち南し、たちまち東し(乍南乍東)」というにぴったりではないだろうか。実際の行程については、韓国内において土地勘のある研究者の調査を待ちたい。

待ち望んでいた『俾弥呼』(古田武彦著、ミネルヴァ書房)を手にした。県立図書館に置いてあるとはありがたい。司書の方々の中に良識的な人がいらっしゃるようである。

さて、社会のテストで邪馬台国(魏志倭人伝の原文は邪馬壹国)の女王の名前を書けといった問題は日常茶飯事。「卑弥呼(ひみこ)」と答えさせる意図であるが、解答例の中に「ひめこ」も可とされているものもある。ではもし、「ひみか」と答えたらどうなるのか。まず間違いなく不正解にされるだろう。

「呼」の文字が「こ」ではなく「か」と読むことについては古田氏の論証を参照して頂きたいが、甕棺(みかかん)の地にあって「ひみか」と読むことはさもありなんといったところだ。現代人にとっては巫女や○○子という女性の名前がひみこという読みをしっくり感じさせていたかもしれないが、古代にあってはむしろ違和感さえある。小野妹子が女でなく男であったことを知った生徒たちの驚きはいかばかりか。また、皇子(みこ)とくればむしろ男性の名前を連想させる。

名前は時代とともに流行りすたりがある。最近は女の子で○○子という名前をほとんど見なくなった。男女どちらともとれるような名前や何と読むか分からないものも増えた。そのうちまた、男の子で○○子という名前が出てこないとも限らない。

果たして、歴史の教科書に卑弥呼の読みがひみかと掲載されるのはいつのことだろうか。その時には彼女の真実の姿を詳述してほしい。神功皇后やアマテラスといった誤った比定ではなく、甕依姫(みかよりひめ)という本名とともに。

さて、社会のテストで邪馬台国(魏志倭人伝の原文は邪馬壹国)の女王の名前を書けといった問題は日常茶飯事。「卑弥呼(ひみこ)」と答えさせる意図であるが、解答例の中に「ひめこ」も可とされているものもある。ではもし、「ひみか」と答えたらどうなるのか。まず間違いなく不正解にされるだろう。

「呼」の文字が「こ」ではなく「か」と読むことについては古田氏の論証を参照して頂きたいが、甕棺(みかかん)の地にあって「ひみか」と読むことはさもありなんといったところだ。現代人にとっては巫女や○○子という女性の名前がひみこという読みをしっくり感じさせていたかもしれないが、古代にあってはむしろ違和感さえある。小野妹子が女でなく男であったことを知った生徒たちの驚きはいかばかりか。また、皇子(みこ)とくればむしろ男性の名前を連想させる。

名前は時代とともに流行りすたりがある。最近は女の子で○○子という名前をほとんど見なくなった。男女どちらともとれるような名前や何と読むか分からないものも増えた。そのうちまた、男の子で○○子という名前が出てこないとも限らない。

果たして、歴史の教科書に卑弥呼の読みがひみかと掲載されるのはいつのことだろうか。その時には彼女の真実の姿を詳述してほしい。神功皇后やアマテラスといった誤った比定ではなく、甕依姫(みかよりひめ)という本名とともに。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

『探訪―土左の歴史』第20号

(仁淀川歴史会、2024年7月)

600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。

最新CM

[12/19 JosephVop]

[12/11 JosephVop]

[11/11 Dwaynelalty]

[11/09 Dwaynelalty]

[11/04 タフタル山]

最新記事

(01/06)

(10/13)

(08/10)

(08/04)

(06/30)

最新TB

プロフィール

HN:

朱儒国民

性別:

非公開

職業:

塾講師

趣味:

将棋、囲碁

自己紹介:

大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。

ブログ内検索

最古記事

P R

忍者アナライズ